|

|

|

| 薩摩島津伏見屋敷跡 (伏見薩摩藩邸跡) (京都市伏見区) Site of Fushimi Satsuma Domain Residence |

|

| 薩摩島津伏見屋敷跡 |

薩摩島津伏見屋敷跡 |

|

|

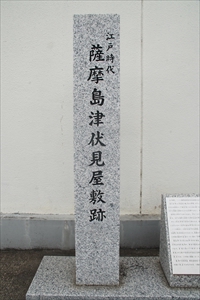

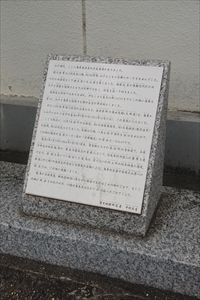

「江戸時代 薩摩島津伏見屋敷跡」の石標・副碑  「江戸時代 薩摩島津伏見屋敷跡」の石標  副碑  南面「天璋院篤姫洛中洛外滞在時の宿泊地」  北面「坂本龍馬 寺田屋脱出後 避難之地」 |

伏見の東堺町 、濠川の西に、「江戸時代 薩摩島津伏見屋敷跡(えどじだい-さつま-しまづ-ふしみやしき-あと)」の石標・副碑がある。 江戸時代、この付近に伏見薩摩藩邸が置かれた。江戸時代後期に篤姫(天璋院)が立ち寄る。寺田屋で襲撃され負傷した坂本龍馬が一時匿われた。尊攘派志士らも出入りした。 ◆歴史年表 江戸時代、1670年までに、この地に伏見薩摩藩邸があった。 1853年、旧9月、篤姫(天璋院)は、薩摩から江戸にむかう途中で伏見藩邸に滞在する。 1866年、旧1月、寺田屋で襲撃され、重傷を負った坂本龍馬が藩邸に匿われている。 1867年、旧11月、油小路事件で逃れた御陵衛士・篠原泰之進、阿部十郎らが藩邸に保護された。旧12月、近藤勇の狙撃事件で、阿部らは藩邸に入り、富山弥兵衛らとともに伏見街道で近藤を銃撃した。 1868年、旧1月、鳥羽・伏見の戦いが始まり、薩摩軍(新政府軍)は、御香宮神社に移る。会津藩兵らの襲撃により藩邸は焼失した。 現代、2008年、12月、NPO法人京都歴史地理同考会により石標・副碑が立てられる。 ◆天璋院 江戸時代後期-近代の篤姫(あつひめ、1837-1883)。女性。幼名は一子(かつこ)、於一(おかつ)、名は篤子(あつこ)、敬子(すみこ)、天璋院(てんしょういん)。薩摩(鹿児島県)の生まれ。父・島津忠剛(ただたけ)、島津斉宣の孫。17歳の時、藩主・島津斉彬(なりあきら)の養女になる。20歳の時、近衛忠煕(ただひろ)の養女になり、1853年、江戸に上る。1856年、幕府の対雄藩協調策、養父・斉彬ら一橋派の思惑により、江戸幕府13代将軍・徳川家定の御台所(みだいどころ)になった。1858年、家定の病死後に出家し天璋院と号した。従三位に叙せられる。その後、大奥の取締りにあたる。将軍後継問題で、紀州藩・徳川慶福(よしとみ)派と、水戸斉昭の実子・一橋家養子の一橋慶喜(よしのぶ)派が対立した。篤姫は、大奥の意向を慶喜支持に変えることを期待された。大老に就いた井伊直弼は慶福を後嗣と決定し、14代将軍には徳川家茂(慶福)がなった。1862年、家茂は皇女・和宮を正室に迎え、篤姫は当初、和宮と対立する。1867年、旧10月、15代将軍・慶喜が大政奉還した。篤姫は大奥の責任者になる。徳川家の存続・官軍の江戸城攻め回避のため、篤姫は和宮らと尽力した。1868年、旧4月、江戸城無血開城は、篤姫が東征大総督府下参謀・西郷隆盛に送った手紙が寄与したという。旧5月-6月、奥羽越列藩同盟に官軍討伐を願った。その後、一橋邸、紀伊藩邸、尾張藩邸、相良藩邸に移り、徳川16代当主・家達(いえさと、田安慶頼の3男)の居た徳川千駄ヶ谷邸に住んだ。維新後、薩摩藩からの援助を拒否し、家達の養育に当たった。48歳。 墓は寛永寺(東京都)にある。 ◆坂本 龍馬 江戸時代後期の尊攘派志士・坂本 龍馬(さかもと-りょうま、1835-1867)。男性。本名は直陰、直柔(なおなり)、別名は才谷(さいだに)梅太郎、通称は龍馬。土佐(高知県)の生まれ。父・土佐藩郷士・坂本長兵衛の次男。城下築屋敷(つきやしき)の日根野(ひねの)弁治道場で小栗流剣術を修行した。1853年、3月、江戸・北辰一刀流千葉定吉道場に剣術修行に出る。1854年、土佐で画家・河田小龍から西洋事情を学ぶ。1856年、8月、再び千葉道場に遊学し免許を得た。この頃、江戸で武市瑞山、久坂玄瑞らを知り、尊攘運動に入る。1858年、9月、帰国した。1861年、8月、武市らが結成した「土佐勤王党」に加盟し、出国する。1862年、旧1月、長州萩に久坂を訪ね、旧3月、脱藩した。大坂、京都を経て江戸に出る。軍艦奉行・勝海舟の弟子になり、航海術などを学ぶ。1863年、旧2月、勝の尽力により脱藩罪を赦免される。旧12月、土佐藩の召喚令に従わず、再び脱藩の身になった。1864年、勝の主唱した「神戸海軍操練所」設立に尽力し、塾頭になる。旧4月、肥前国に横井小楠を訪ねる。旧10月、勝の失脚後に操練所は解散になる。龍馬は薩摩藩の保護を受けた。1865年、旧5月、大宰府で三条実美ら5卿に薩長同盟を説く。旧閏5月、薩摩藩の援助の下で、長崎で株式会社の先駆・政治結社「亀山社中」を設立した。洋式銃砲の取り引きを行なう。1866年、土佐藩は長崎に貿易のための「土佐商会」を設立した。旧1月21日(新3月7日)、京都で龍馬は中岡慎太郎と協力し、対立していた長州藩・薩摩藩間の「薩長同盟」に尽力した。倒幕への布石になる。旧1月24日(新3月10日)、龍馬は伏見の旅館「寺田屋」で幕史に襲われる。寺田屋養女・お龍、大山彦八、三吉慎蔵らの機転で難を免れた。(寺田屋事件)。旧6月、第二次長州征討(四境戦争)で、「丑乙丸」を操り参戦した。1867年、旧1月、長崎の「土佐商会」に出張の藩参政・後藤象二郎と会談した。土佐藩は藩主・山内容堂の公武合体路線の行き詰まりから方向転換を求めていた。 旧4月、藩は龍馬の脱藩の罪を許した。亀山社中を「海援隊」に改め、海援隊長になる。紀州藩との「いろは丸事件」を解決する。旧5月、京都で「薩土密約(薩土討幕の密約)」の締結に立ち会う。旧6月、長崎からの藩船中で、後藤と大政奉還・公議政治などを原案にする新国家構想「船中八策」を策定した。京都で薩摩の西郷隆盛らとの間の「薩土盟約」に立ち会う。(10月破棄)。旧10月、土佐藩主・山内は「船中八策」案を元に、将軍・徳川慶喜に大政奉還を建白し、旧10月14日(新11月9日)、朝廷も許可し実現した。その後、龍馬は土佐、長崎、福井などに移る。旧11月15日(新12月10日)夜、京都「近江屋」で中岡とともに暗殺された。幕府見廻組刺客の手によるともいう。(近江屋事件)。32歳。 1869年、正四位追贈。松平春嶽、横井小楠、三岡八郎(由利公正)、大久保一翁(忠寛)、西郷隆盛らと親交した。墓は霊山墓地(東山区)にある。 ◆大山 彦八 江戸時代後期の薩摩藩士・官僚・大山 彦八(おおやま-ひこはち、1835-1876)。男性。諱は成美、通称は彦八。薩摩(鹿児島)の生まれ。薩摩藩士・大山彦八綱昌の長男、母は競子。弟は大山巌、従兄は西郷隆盛。1860年、桜田門外の変に連座し、幕府の嫌疑を受け、伏見薩摩藩邸詰の身で六角獄舎に投獄された。1861年、釈放され、伏見薩摩藩邸詰に復する。1865年、西郷、小松帯刀に従い、薩摩船「胡蝶丸」で大坂を出帆し薩摩に戻る。坂本龍馬ら土佐出身の旧神戸海軍操練所塾生も同乗していた。西郷と再度上京し、伏見薩摩藩邸の留守居になる。1866年、「寺田屋事件」で遭難した龍馬を救援した。1868年-1869年、戊辰戦争では後方支援した。1870年、京都府権大参事、その後、埼玉県大参事になる。1873年、征韓論に敗れた西郷に従い下野した。1874年、鹿児島に帰り、1876年、病没する。42歳。 墓は郡元墓地(鹿児島市)にある。 ◆阿部 十郎 江戸時代後期-近代の新撰組隊士・御陵衛士・阿部 十郎(あべ -じゅうろう、1837-1907)。男性。諱は隆明。別姓は高野、維新後は阿部隆明など。出羽国(山形県・秋田県)生まれ。百姓・阿部多郎兵衛とヨネの次男。出羽国亀田藩の高野林太郎の養子になり武士になる。後に脱藩し、1863年以前、阿部慎蔵の名前で壬生浪士組(後の新撰組)に入隊し、伍長・砲術師範などを勤めた。後、脱走し水戸藩士・吉成勇太郎に匿われた。薩摩藩士・中村半次郎と知り合う。後、高野十郎と名乗り、大坂の谷万太郎の下で剣術を学ぶ。1865年、谷と共に大坂ぜんざい屋事件などで活躍した。1867年、新撰組から分離し、伊東甲子太郎らと御陵衛士を結成する。油小路事件では難を逃れ、薩摩藩邸に逃げ込む。御陵衛士残党らと伏見墨染で近藤勇を襲撃し負傷させた。1868年、鳥羽・伏見の戦いなどに参加し、後に赤報隊に加わる。弾正台、開拓使、北海道庁に出仕した。退官後、札幌でリンゴ栽培の果樹園を営む。71歳。 ◆篠原 泰之進 江戸時代後期-近代の新撰組隊士・御陵衛士・志士・篠原 泰之進(しのはら -たいのしん、1828 -1911)。男性。幼名は泰輔、変名を篠塚友平、秦河内など。筑後国(福岡県)の生まれ。父は豪農・石工業者・篠原元助の長男。幼時より武芸を好み、久留米藩・森兵右衛門、種田宝蔵院流槍術師範に槍術・剣術を学ぶ。1845年、良移心倒流柔術師範・下坂五郎兵衛に柔術を学ぶ。1852年、藩士・小倉一之進に仕えた。後、家老・有馬右近の中間になる。1858年、有馬の江戸藩邸勤番に伴い上京し、北辰一刀流を学ぶ。1860年、桜田門外の変後、藩邸を脱出し水戸に滞在する。1861年、江戸の揚心流柔術師範・戸塚彦介のもとに潜伏し、旗本・講武所柔術師範・窪田鎮勝のもとに滞在し、攘夷論の影響を受けた。1862年、大坂・京都で尊攘志士と交わり、諸国を巡る。1863年、神奈川奉行所定番役頭取取締・窪田鎮勝に従い奉行所に雇われる。横浜の外国人居留地警備に当たり、服部武雄、加納鷲雄(道之助)らと交遊を深めた。イギリス人3人による税関乱入に対し、暴行事件を起こし江戸に潜伏する。この頃、伊東甲子太郎と交遊を深める。1864年、伊東、三木三郎らと上京した。1865年、新撰組に加わり、諸士調役兼監察・柔術師範を務める。近藤勇、伊東に重用され、1866年、長州征伐後の訊問使の一人として広島に下向した。1867年、御陵衛士結成に伴い新撰組を離脱した。油小路事件後、薩摩藩邸に匿われた。事件の報復のために、御陵衛士らと伏見街道で近藤を襲撃する。1868年、鳥羽・伏見の戦いで薩摩軍の一員として戦う。戊辰戦争で赤報隊に加わり投獄される。後、釈放され、会津戦争、北越戦争に参戦した。維新後、戦功により永世士族の身分になり、1869年、弾正台少巡察、1872年、大蔵省造幣使の監察役を任じられた。後、実業家になる。晩年、キリスト教に入信した。手記『秦林親日記』に近藤を撃ったと記した。84歳。 青山霊園(東京)に墓がある。 ◆富山 弥兵衛 江戸時代後期の新撰組隊士・御陵衛士・富山 弥兵衛(とみやま-やへえ、1843-1868)。男性。通称は弥兵衛、四郎、諱は豊国。薩摩(鹿児島県)の生まれ。薩摩藩士の子弟。1864年、新撰組に加盟し七番大砲組に属した。1865年、伍長になる。1867年、旧4月、伊東甲子太郎らと御陵衛士を結成した。1868年、旧11月、油小路事件で新撰組との乱闘後に逃れ、のちに薩摩藩に匿われた。1867年、旧12月、伏見街道で阿部十郎ら御陵衛士残党と近藤勇を襲撃した(墨染事件)。1868年、旧1月、鳥羽・伏見の戦いで薩摩藩兵として加わる。戊辰戦争で、薩摩藩に属し、越後出雲崎で会津藩の動向探索した。水戸諸生党に捕らえられ、逃走し後に殺害され、梟首された。26歳。 ◆加納 道之助 江戸時代後期の新撰組隊士・御陵衛士・加納 道之助(かのう-みちのすけ、1839-1902)。男性。鷲雄、通称は道之助、別名は伊豆太郎、通広(みちひろ)。伊豆国(静岡県)の生まれ。農民・高野伴平の長男。剣術修行のため、江戸北辰一刀流千葉道場に入門した。のち、伊東大蔵(伊東甲子太郎)に師事する。窪田鎮勝の神奈川奉行所勤務に、篠原泰之進と共に随行し、横浜外国人居留地の警備の任についた。1864年、旧10月、伊東らと新撰組の隊士募集に応じて上洛し加盟した。1865年、伍長になった。1867年、旧3月、御陵衛士(高台寺党)の結成に参加し、新撰組を離脱した。旧11月、油小路事件では難を逃れて脱出し、薩摩藩邸に保護される。旧12月、篠原ら御陵衛士と油小路事件の報復として、伏見街道で近藤勇を襲撃した。1868年、戊辰戦争で、新政府軍に参加する。旧4月、下総流山で近藤を判別し、近藤は捕縛・斬首に処された。維新後、開拓使、農商務省などに出仕した。64歳。 墓所は青山霊園(東京都)にある。 ◆伏見薩摩藩邸 江戸時代に、西国大名は参勤交代時に、本国と江戸の往復に際して、京都ではなく伏見を通った。参勤交代は、江戸時代前期、1635年の武家諸法度で制度化されている。薩摩藩でも、1670年までに、この地に伏見薩摩藩邸が置かれた。島津家では、江戸・薩摩を往復する際に、当主は伏見藩邸を利用している。 将軍の上洛は、江戸時代前期の3代将軍・徳川家光(1604-1651)以降は途絶している。1623年に家光は、将軍宣下に際して上洛し、勅使により伏見城で受けた。4代・家綱(1641-1680)は若年のため、勅使が江戸へ下向して宣下を受けた。以後は慣例になり、将軍の上洛は行われなくなる。江戸時代後期、1863年に、14代・家茂(1846-1866)は、家光以来229年ぶりに上洛を果たした。家茂の上洛は、朝廷からの攘夷の要請を受け、幕府と朝廷の関係修復の目的があったという。 江戸時代後期、1853年に、篤姫(天璋院)が伏見藩邸に滞在した。篤姫は8月21日(新9月23日)に、鹿児島を陸路出立し江戸に向かう。旧9月29日(新10月31日)に伏見藩邸に到着し、しばらく滞在している。旧10月2日に、洛中の近衛家(上京区)に立ち寄る。旧10月4日に、萬福寺(宇治市)に参拝した。旧10月6日(新11月6日)に伏見を発つ。後、1856年旧11月に13代・家定(1824-1858)の正室になった。以後、篤姫は京都を訪れることはなかった。 江戸時代後期、1866年旧1月23日(新3月9日)深夜、伏見の寺田屋で、坂本龍馬は伏見奉行所の捕吏の襲撃を受けた。龍馬は重傷を負い、長府藩士・三吉慎蔵とともに逃れ、濠川沿いの材木小屋に潜伏した。その後、伏見薩摩藩留守居役・大山彦八に舟で救出され、伏見藩邸に一時避難している。 江戸時代後期、伏見藩邸には尊攘派の志士が出入りした。1867年、旧11月に、油小路事件で逃れた御陵衛士・篠原泰之進らが伏見藩邸に保護されていた。旧12月、近藤勇の狙撃事件の際に、阿部十郎らは伏見藩邸に入り、富山弥兵衛、加納道之助らとともに伏見街道で近藤を銃撃した。 ◆寺田屋遭難 江戸時代後期、1866年旧1月18日(新3月4日)に、坂本龍馬、長府藩士・三吉慎蔵ら4人は、大坂の薩摩屋敷から三十石船で伏見に入る。蓬莱橋の袂、南浜町の船宿「寺田屋」に泊まった。この頃、伏見一帯は、奉行所、新撰組により厳戒威勢が敷かれていた。 旧1月21日(新3月7日)に、小松帯刀邸(上京区)で薩長同盟が締結された。旧1月22日、龍馬は、薩摩藩京屋敷(中京区)で長州藩・桂小五郎、薩摩藩・西郷隆盛と会い、薩長同盟の約束を取り付けている。 旧1月23日(新3月9日)夜、龍馬は、寺田屋に戻り、2階で三吉に桂、西郷らとの会談について話していた。24日午前2時頃、寺田屋は伏見奉行所の捕吏に包囲される。お龍は階下で入浴中であり、危機を察し、裸のまま裏階段を上り龍馬らに襲撃を告げた。 捕吏はすでに階段を駆け上がってきた。龍馬は高杉晋作よりもらった上海土産の六連発拳銃で反撃し、三吉は槍で抵抗した。龍馬は左手を負傷する。捕方数人にも死傷者が出た。捕吏が銃撃音に怯んだ隙に、無傷の三吉は龍馬に肩を借し、2人は裏口階段より物置を抜け、隣家の雨戸を蹴破り裏通りに出た。三吉は途中の寺に探索者がいるのに気付き、方向を変えた。濠川、水門を伝い、寺田屋の北西にあたる西浜村上町の材木小屋/納屋(濠川の左岸南方付近、大手筋川端)に潜んだ。三吉は龍馬を小屋に残し、小屋北東にあった薩摩藩伏見藩邸(南北99m、東西64m、推定1507坪)に駆け込み、薩摩藩に龍馬の救援を要請した。 伏見藩邸の東側は濠川に面していた。伏見藩邸にはすでにお龍が逃げ込んでおり、龍馬襲撃の件を知らせていた。伏見藩邸の留守居役・大山彦八は、舟に薩摩藩の旗印を掲げ、龍馬を救出し明け方に屋敷へ避難させた。その後、京都薩摩藩邸の西郷に事件を告げた。京都からは薩摩藩士・吉井幸輔が、医師、兵一小隊を伴い来た。龍馬の傷は深く、静脈も傷つき翌日まで止血しなかったという。その後、龍馬は、伏見藩邸内北東の「守(もり)」という小屋に、7日間ほどに匿われていたとみられる。 伏見奉行所は伏見藩邸を取り囲み、再三に渡り龍馬を差し出すように迫った。薩摩藩側は拒否し、両者の対立はその後の大政奉還、鳥羽・伏見の戦いにつながる。旧1月29日(新3月15日)まで、龍馬とお龍は伏見藩邸に滞在している。その後、龍馬は薩摩藩が用意した駕籠により、二本松藩邸(7000坪)(上京区)に移った。さらに薩摩藩大坂屋敷に移された。 旧2月5日(新3月21日)、薩長同盟約定が正式に発足する。龍馬とお龍は、薩摩藩邸で行われた祝言後に、西郷の薦めにより、傷の治療も兼ねて薩摩・霧島温泉に旅立つことになった。旧2月29日、薩摩藩の蒸気船「三邦丸」は大坂を出港している。船には倒幕準備のために帰国する西郷、小松、龍馬、お龍、三吉、中岡も乗船した。旧3月6日、船は下関に寄港し、三吉、中岡は下船し、長府藩にこの間の情勢報告している。 龍馬とお龍は薩摩への旅を続け、日本初の新婚旅行(新3月-4月)になったという。 ◆石標 石標は、2008年12月に、特定非営利活動法人京都歴史地理同考会により立てられた。 東面に「江戸時代 薩摩島津伏見屋敷跡」、南面に「天璋院篤姫洛中洛外滞在時の宿泊地」、北面に「坂本龍馬 寺田屋脱出後 避難之地」と刻まれている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 副碑碑文、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、『坂本龍馬大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|