| * | ||||||||

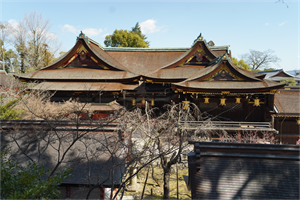

| 北野天満宮 (京都市上京区) Kitano-tenmangu Shrine |

||||||||

| 北野天満宮 | 北野天満宮 | |||||||

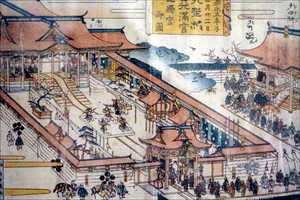

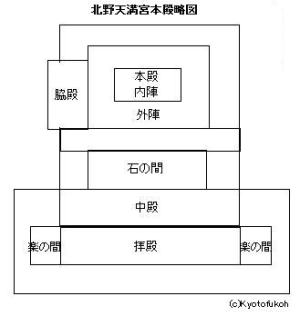

府内で最も大きい狛犬が、同宮の表参道入口に面して建立されている。全長約5m。  獅子、安山岩   影向松(ようごうのまつ)   代継の松    楼門、楼門と北の社殿が直線上ではなく西に外して建てられているのは、地主社に配慮したためという。  楼門「文道大祖 風月本主」、菅原道真称える願文。平安時代中期の学者・大江匡衡筆。  楼門  楼門  神紋、梅鉢紋  神紋、三蓋松        三光門(中門)  三光門(中門)     三光門(中門)、紅梅殿船出の庭     三光門(中門)   三光門、扁額「天満宮」は第111代・後西天皇による。  三光門、蟇股  三光門、木鼻  三光門、日輪  三光門、月輪   三光門、三日月、兎        本殿  本殿、妻飾り   拝殿   拝殿     拝殿、北野天満宮境内図より  拝殿、北野天満宮境内図より  「北野天神縁起絵巻」の一部、案内板より 「北野天神縁起絵巻」の一部、案内板より 拝殿、江戸時代後期、1852年に斎行の950年大萬燈祭正遷宮図、案内板より         招福の梅枝      ウメ  サクラ  サクラ サクラ イチョウ             楽の間(右)と拝殿  拝殿、蟇股  拝殿  拝殿、手狭  拝殿  楽の間  左から本殿、石の間、拝殿  本社と拝殿の相の間の「石の間(中殿)」  「石の間(中殿)」  石の間  鳳輦   裏の社  北門   東門  手水舎、梅香水 手水舎、梅香水   手水舎、梅香水      手水舎  手水舎 手水舎 手水舎 手水舎 絵馬堂、いまは休憩所としても使われている。  絵馬堂、江戸時代の算学、和算絵馬の一つ。  絵馬堂、江戸時代の英一蝶(はなぶさ いっちょう、1652-1724)筆の絵馬「五条橋弁慶の図」  宝物殿 宝物殿 宝物殿、案内板より 宝物殿、案内板より 宝物殿  宝物殿    神楽殿  神楽殿 神楽殿 神楽殿  文道会館  文道会館  社務所  社務所  社務所、北野桜 社務所、北野桜 北野桜 北野桜 明月舎  紅梅殿   御手洗(みたらし)川    御手洗川  御手洗川    庭園

神牛像、撫で牛、牛を撫で体の悪いところを触るとよくなるという。    黒い石灰岩、土台は斑れい岩  黒石灰岩  砂岩  花崗岩  石灰岩   砂岩  砂岩  境内最古とされるのは牛社のものという。  中粒砂岩、親子牛像は珍しいという。

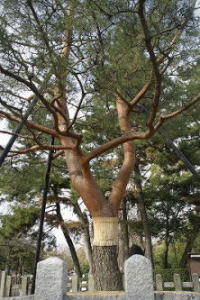

道真の霊が降臨したという「影向(ようごうの松」  右近馬場  右近馬場にある太閤井戸、北野大茶会ではこの井水が使われたという。  右近馬場にある北野大茶会湯之址の石碑、1979年に京都市茶業組合が建立した。  茶室「松向軒(しょうこうけん)」  松向軒には細川三斎が水を汲んだという井戸がある。  平安時代中期の武将・渡辺綱(わたなべのつな、953-1025)が寄進したという鎌倉時代後期の石灯篭(重要美術品)  江戸時代前期、1682年、第112代・霊元天皇の寄進による石燈籠  江戸時代後期、1823年、有栖川宮韶仁親王(ありすがわのみや-つなひと-しんのう)の寄進による石燈籠   織部石灯籠(切支丹灯籠)   山国隊奉納の石燈籠  三光門そばに立つ日月光の大灯籠    新開辰五郎が寄進した常夜燈  露乃五郎兵衛歌碑  小野英棟の「筆塚碑」  和魂漢才の碑  さざれ石、石灰岩角礫  連歌所の井戸  連歌所の井戸  連歌所の井戸  小倉百人一首 菅原道真の「このたびは幣も取りあへず手向山 紅葉のにしき神のまにまに」にちなむ楓という。  松永五作氏顕彰碑、1910年  伊達彌助氏顕彰碑、1895年

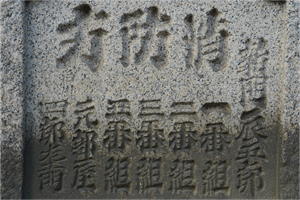

末社・竈社(かまどしゃ)、祭神は庭津彦神(にわつひこのかみ)(庭[家庭]の守護神)、庭津姫神(にわつひめのかみ)(家庭の守護神)、火産霊神(ほむすぴのかみ)(火を司る神)の三神、竈、台所の守り神。  末社・文子(あやこ)天満宮、祭神は菅原大神(菅原道真)、入試・学徳成就の信仰がある。  車祓所   摂社・地主(じぬし)神社、祭神は天神地祇(てんじんちぎ)、相殿に敦実(あつみ)親王、斎世(ときよ)親王、源英明朝臣(みなもとのひであきらあそん)、招福、交通安全、所願成就。     イチョウの大木  イチョウの大木    末社・老松社(おいまつしゃ)、祭神は島田忠臣(ただおき)であり、植林、林業の神になる。  十二社、右より、寛筭社、大門社、橘逸勢社、藤大夫社(藤原吉子)、文大夫社(文室宮田麻呂)、淳仁天皇社、大宰少貮社(藤原広嗣)、老松社、白大夫社、櫻(桜)葉社(伊予親王、天照大神とも)は、謡曲「右近」ゆかりの末社であり音曲家の信仰篤い。吉備大臣社、祟道天皇社  右より、福部社、高千穂社、安麻神社、御霊社、早鳥社、今雄社、貴布禰社、荒神社  末社・神明社(しんめいしゃ)、祭神は天照大神(あまてらすおおみのかみ)(国家平安、発展を司る最高神の女神)、豊受大神(とようけおおがみ)(食物と産業を司る神)、家内安全、家業発展。  末社・文子社(あやこしゃ)、祭神は多治比文子(たじひのあやこ)、相殿に神良種(みわのよしお)(近江国比良の神主)、太郎丸(神良種の子)、最鎮(境内にあった朝日寺の僧)、4人は北野天満宮の創建者。  右より、夷社、松童社、八幡社、若松社  右より、那伊鎌社、一拳社、周枳社、宰相殿社、和泉殿社、三位殿社、大判事社   右より、野見宿祢(のみのすくね)神社、豊国(とよくに)神社、一夜松(いちやまつ)神社、野見宿祢神社。武芸、スポーツ上達。     末社・一之保(いちのほ)神社、祭神は菅原大神(菅原道真)、学業成就。   末社・奇御魂(くしみたま)神社、祭神は道真の神霊の奇御魂、文芸歌道上達の神。  末社・稲荷神社、祭神は倉稲魂神(うかのみたまのかみ)、猿田彦命(さるたひこのかみ)、大宮女命(おおみやのめのかみ)、五穀豊穣、商売繁盛、火難除け。  絵馬掛所、合格学業成就の絵馬が数多い。  末社・宗像社(むなかたしゃ)、祭神は田心媛神(たごりひめのかみ)、湍津姫神(あざつひめのかみ)、市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)、交通、海上運 輸安全。  摂社・白太夫社(しろだゆうしゃ)、祭神は渡会春彦(わたらい はるひこ)、子授けの神  摂社・火之御子社(ひのみこしや)、祭神は火雷神(からいしん)、雷除け、五穀豊穣の神。  摂社・福部社、祭神は、十川能福(そどうのうふく)、開運招福の神。  摂社・老松社(おいまつしゃ)、祭神は田忠臣(ただおき)、植林、林業の神。  末社・伴氏社(ともうじしゃ)、祭神は菅原道真の母の廟、子どもの成長と学業成就の守護。  末社・伴氏社、石鳥居は鎌倉時代の作  牛社(乾大神)  牛社   牛社  牛社 牛社 牛社

影向松(ようごうのまつ) 1.影向松(ようごうのまつ)。   冠雪した影向松  左が本殿、奥に地主神社があり、参道が迂回している。  地主神社 2.筋違いの本殿。    三光門(中門)の彫刻、上より日、月、三日月 3.星欠けの三光門。   大黒天の燈籠 4.大黒天の燈籠。三光門の東南、参道の西側にある燈籠。  拝殿の立牛の彫り物 5.立牛。  裏の社 6.裏の社。本殿の裏(北)、菅原道真の祖先を祀る。  天狗山 7.天狗山。境内の乾、西北角にある小山をいう。   牛社

文道会館           菅公神筆修補碑

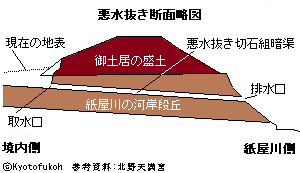

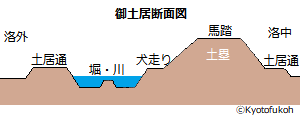

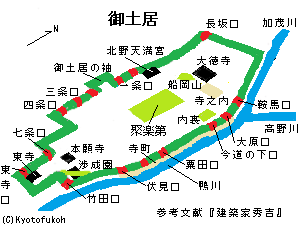

梅交軒  梅交軒  御土居にある梅  御土居、紙屋川      御土居(左の堤部分)、紙屋川  境内の西、紙谷川沿いにある御土居に空けられた排水溝の排水口跡「悪水抜き石伏樋」     「和魂漢才の碑」   御土居からの境内俯瞰

梅花祭(2月25日)   土用干しされる梅(7月22日)  梅干し  北野祭(旧名は瑞饋祭)(10月1-4日)  終い天神(12月25日)は、天神さんの最後であり、京都の行事の締めくくりで、師走の恒例神事として多くの参拝者で娠わう。  横綱・貴乃花の土俵入り(2002年)、説明板より  長五郎餅 長五郎餅 長五郎餅  【参照】北野天満宮の東にある和菓子店「天神堂」  【参照】「やきもち」 【参照】「やきもち」 【参照】北野天満宮遠景、左大文字山より  【参照】「 南馬喰町」( 上京区)の町名 |

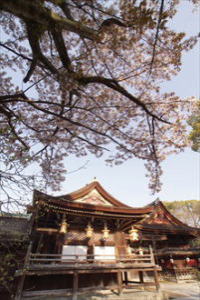

京都「七野」の一つ北野にある北野天満宮(きたの-てんまんぐう)は、天神信仰発祥の地とされている。京都御所の乾(西北)に位置している。平安京、平安京大極殿の北西にあり、当宮の三光門(中門)真上に北極星が輝き、天皇が星を拝する聖なる社とされた。 かつて「天満宮」「天満大自在天神(宮)」「天満天神」「天満大神」「天満宮天神」「北野天神」「北野社」「北野神社」「北野聖廟」「火雷天神」などとも呼ばれた。「北野の天神さん」「天神さん」と親しまれている。天満とは「道真の怒りが天に満ちた」ことから生じたともいう。旧官幣社。 祭神は、平安時代の菅原道真(天満大自在天神)、中将殿(道真長男)、吉祥女(道真夫人)を祀る御霊社。 全国天満宮の宗祀(総本社)。学問の神であり、江戸時代には書道、和歌、相撲、正直の神としても知られた。現在、全国に1万2000社の天神社が存在している。平安時代後期、1081年に確定した二十二社の制の下八社の一つ。神仏霊場会、第95番、京都第15番。節分の無病息災、招副祈願の四方(よも/しほう)参り(東北・吉田神社、西南・壬生寺、東南・八坂神社、西・北野天満宮)の一つ。 学問、誠の神、受験祈願、学業成就、合格祈願、勧学、技芸上達(書道、和歌、芸能、武道)、室町時代には禅僧に文学神として信仰された。ほかに、厄除、冤罪救済、農耕、子宝祈願などの信仰がある。 「京都市のバリアフリー・車椅子の方にもおすすめできる神社・寺院スポット一覧 (10件)」(介護アンテナ)の一つに選ばれている。 ◆歴史年表 北野は、かつて秦氏の領地だったという。また、この地には古くより、農耕・祈雨の天神(雷神)が祀られていたという。(『西宮記』巻7裏書) 平安時代、794年頃、平安京遷都により猟地になったという。伊予親王(第50代・桓武天皇皇子)の大井荘が営まれ、旧5月には馬場で、近衛官人による騎射が行われていた。天照大神を祀る桜宮もあったという。また、奈良の常住寺(野寺)が、大内裏の北西(神門)に当たるこの地に移されている。 836年、遣唐使派遣のための天神地祇を祀る祭場になったという。 903年、菅原道真が左遷され太宰府で亡くなる。 904年、雷公が北野に祀られた。(『西宮記』) 905年、藤原基経が豊作祈年の雷公祭を執り行う。 942年、菅原道真の乳母(巫女)だった多治比文子(たじひの-あやこ)(右京七条二坊十三町)に道真の霊が神がかりした。北野右近の馬場に社殿を設けるように神託したという。だが、文子に財なく、自邸内に仮の小祠を祀った。(『北野天神縁起』) 947年、文子に再度神託があった。また、近江国比良宮の禰宜・神良種(みわ- の-よしたね)の子・太郎丸にも道真の神がかりがある。馬場に一夜で千本の松が生える地に、社殿を建てるようにとの神託だった。このため、文子、神良種、北野朝日寺(馬庭の西北)の僧・最鎮らにより、この地に社殿(観音堂、後の北野神宮寺)が造営された。その際に、神霊が降臨した松が、境内にある「影向(ようごう)の松」という。(『北野天神縁起』) 959年-960年/959年、藤原(九条)師輔(もろすけ)が私邸を壊し、私財提供して社殿が整備される。当初は「北野聖廟」といわれた。(『菅家御伝記』)。また、神宝を献じ「天満天神」と呼ばれた。 973年、焼失する。 976年、菅原氏氏人により北野寺を領知した。(『最鎮記文』群書類従) 986年、慶慈保胤が北野社に捧げた願文に、道真を「文道の祖、詩境の主」とし、すでに学問神としての信仰が生まれていたとみられる。(『本朝文枠』) 987年、第66代・一条天皇の勅使が北野社に遣わされ、「北野天満宮天神」の神号が認められる。勅祭の社になり、北野祭が始まる。(『外記日記』『菅家御伝記』)。摂政兼政が参詣する。22社の幣例(へいれい)に加えられた。 989年、摂政兼家が参詣した。 991年、朝廷より格別の崇敬を受けた十九社の一つに選ばれた。(後の二十二社の制) 1004年、曼殊院を興した菅原氏出身の是算は、当宮の別当職に補せられた。その後、比叡山西塔北谷・東尾坊が引き継ぐ。藤原道長が北野祭に初めて神馬を奉り、以後、恒例になる。一条天皇が初めて行幸奉幣する。 1081年、確定した二十二社の制の下八社の一つになる。 1110年、右大臣・藤原忠実が10烟の封戸を寄進した。 1114年、能登守・藤原基頼は、能登国菅原保50町を寄進する。 鎌倉時代、1204年、社頭で北野宮歌会が開かれた。後鳥羽院(第82代)、藤原定家、藤原家隆などが参加している。 1234年、焼失した。(『吾妻鏡』) 1268年、蒙古来襲に供え、朝廷は北野天満宮など22社に戦勝祈願を依頼した。 南北朝時代、1375年、足利義満が初めて参詣する。その後、1408年までに34回参詣している。 1387年、室町幕府3代将軍・足利義満は北野社領に対して保護を与える。 1391年、足利義満は、一日万句の大連歌会を催した。1391年までに塔頭・松梅院(しょうばいいん)が、将軍家御師職(おししき)になる。以後、将軍の祈祷を担う。 室町時代、1398年、北野社法楽連歌が催された。(『迎陽記』) 1413年、北野で7日間の観世大夫の勧進猿楽が行われる。 1418年、奉幣の列に加わる。 1422年、北野神前で田楽が行われ、増阿弥が奉仕した。(『満済准后日記』) 1433年、前6代将軍・足利義教が3カ日1万句を通夜興行する。(『満済准后日記』) 1438年、足利義教が猿楽を興行した。(『看聞日記』) 1441年、債権や債務の放棄を命じた徳政令を求める徳政一揆(嘉吉の徳政一揆)が起こり、北野社も占拠された。 1442年、7社(石清水、賀茂、松尾、平野、春日、北野)に加えられる。(『康富記』) 1444年、北野天満宮を本所としていた麹座(こうじざ)の麹製造の独占権を巡り、室町幕府軍の攻撃を受け社殿が焼失する。(文安の麹騒動)。その後、衰退した。 安土・桃山時代、1587年、北野大茶会が行われる。 1591年、豊臣秀吉は境内西に御土居を築く。秀吉は社領602石を安堵した。旧5月、「ややこおどり」が北野社の松梅院で披露された。(『北野社家日記』) 1603年、男装した阿国は北野天満宮境内で「歌舞伎踊(阿国歌舞伎)」を披露した。(『当代記』)。阿国が社頭で念仏踊、歌舞伎舞を演じる。(『阿国歌舞伎絵詞』) 江戸時代、1607年、豊臣秀頼が片桐且元を造営奉行とし、現在の社殿(本殿、拝殿など)を造営する。江戸時代には徳川家も寺領を安堵した。 1700年、1年をかけて修復された。(「京都御役所向大概覚書」) 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震) で、廻廊外の石燈籠すべて南東の方角に倒れた。(『京都地震実録』『宝暦現来集』『甲子夜話』) 1854年、伊賀上野地震で石燈籠が倒れる。 1861年、和宮が降嫁を前に参詣した。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈を経て曼殊院別当職は廃された。 1871年、官幣中社に列し、北野神社と改名する。 1873年、文子天満宮が遷された。 1901年、忌明塔(五輪塔)が東向観音寺に移される。 1902年、「千年大萬燈祭」が斎行された。 1918年、9月7日、シベリア出兵日本軍の戦勝祈念祭が開催される。(「京都日出新聞」) 1928年、「千二十五年半萬燈祭」斎行された。 1934年、室戸台風で石燈籠が倒れる。 1936年、「昭和北野大茶湯」が催された。 現代、1945年以降、「北野天満宮」と改称する。 1952年、「千五十年大萬燈祭」が斎行される。 1965年、境内の御土居は国の史跡に指定された。 1966年、梅苑が開苑した。 2002年、「千百年大萬燈祭」が斎行される。 2016年、御手洗(みたらし)川(幅5m、長さ30m、石造)が完成した。 2018年、9月、台風21号により境内での倒木被害が相次ぐ。 2020年、9月、コロナ禍終息を願い、比叡山延暦寺と行う神仏習合の儀式「北野御霊会」が550年ぶりに復活した。 2022年、1月、松永貞徳が作庭した「令和の雪月花の洛中三名園(三庭苑)」の一つ「花の庭」が再興され公開になる。 2025年、ずいき祭が北野祭に改められた。 ◆菅原 道真 平安時代前期-中期の公卿・文章博士・歌人・菅原 道真(すがわらの-みちざね/みちまさ/どうしん、845-903)。男性。本名は三、幼名は阿呼、菅公(かんこう)、菅丞相。父・菅原是善、母・伴氏の3男。幼少より漢詩、和歌に優れた。862年、文章生試験に合格し、866年、円仁『顕揚大戒論』序文を書く。867年、文章徳業生、870年、方略試に合格する。871年、少内記、872年、存問渤海客使に任じられるが、母が亡くなり解官になる。877年、式内少輔、文章博士を兼ねる。第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇に重用される。879年、従五位上になった。880年、父没し家塾「菅家廊下」を継承した。883年、加賀権守を兼任する。884年、太政大臣職掌の有無について意見を奏上した。888年、阿衡問題について藤原基経に意見書を送る。891年、式部少輔、左中弁を兼ねる。892年、従四位下、『三代実録』『類聚国史』を編じる。893年、参議、式部大輔、左大弁、勘解由長菅・東宮亮を兼任した。894年、遣唐大使に任命されるが、唐の疲弊などを理由にして大使の中止を建議し、中止になる。侍従兼任。895年、近江守兼任、中納言、従三位、春宮権大夫兼任した。897年、正三位、中宮大夫兼。899年、右大臣になる。900年、三善清行は道真に辞職勧告する。901年、従二位、左大臣・藤原時平の讒言(ざんげん、告げ口)により、大宰権帥に左遷される。903年、太宰府で没した。59歳。 没後、923年、道真に本官右大臣を復され、左遷詔書は破棄された。993年、左大臣正一位、太政大臣を追贈される。 ◆菅原道真の母 平安時代前期の菅原道真の母(? -872)。詳細不明。女性。伴氏の出身。845年、道真を出産した。道真には2人の兄がいたという。道真元服の際に母が贈ったという歌「ひさかたの月の桂も祈るばかり家の風をも吹かせてしがな」がある。仏教を篤く信仰した。北野天満宮境内の判氏社は、道真の母を祀る。北野天満宮隣の東向観音寺には伴氏廟が立つ。 ◆多治比 文子 平安時代中期の巫女・多治比 文子(たじひ-の-あやこ、?-?)。詳細不明。女性。奇子、綾子、あや子とも書く。平安京右京七条二坊十三町に住した。942年、天神の神託により北野に社殿を建て。祭祀することを託宣した。だが、財なくやむなく自邸に叢祠を祀った。947年、北野に遷し、北野天満宮創祀者のひとりになる。 ◆渡辺 綱 平安時代前期-中期の武将・渡辺 綱(わたなべ-の-つな、953-1025)。男性。父・嵯峨源氏の源宛(あつる)。源満仲(みつなか)の女婿(じょせい)・敦の養子になった。養母が摂津国渡辺(大阪市)に居住し、渡辺家をとなえた。源頼光(よりみつ)の郎等として活躍した。四天王(ほかに坂田金時、平貞道[さだみち])、平季武[すえたけ])の1人に数えられた。73歳。 渡辺党の祖になった。伝承として主君頼光に従い、大江山の酒呑童子(しゅてんどうじ)、京の悪徒・鬼同丸(きどうまる)、羅生門の鬼を退治し、一条戻橋では女に化けた鬼婆の腕を切ったという。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に、本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。旧10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、旧3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。旧8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆千 利休 室町時代後期-安土・桃山時代の茶人・千 利休(せん-の-りきゅう/ せん-りきゅう、1522-1591)。男性。幼名は与四郎、法名は宗易(そうえき)、別号に抛筌斎(ほうせんさい)。父・堺の魚問屋田中与兵衛。書院台子の茶を北向道陳に、1540年頃、10歳代で武野紹鷗に茶の湯を学ぶ。1544年、初の茶会記録が残る。1574年、織田信長の茶頭の一人になる。1582年、豊臣秀吉の茶頭になり側近政治に関与する。1586年、秀吉の関白就任御礼の禁中献茶に、秀吉の後見として茶を点てた。第106代・正親町天皇より「利休」の号を賜る。1587年、北野大茶湯にも演出に関わる。1590年、秀吉の小田原攻略に従軍した。小田原より古田織部に自作の竹花入、書状を送る。1591年、大徳寺山門事件の責任をとり、秀吉に切腹を命じられ、京都葭屋町聚楽の屋敷内で自刃した。70歳。 村田珠光以来の侘び茶を大成し、茶会の形式、点前作法、茶道具、茶室露地、懐石などに創意を凝らし、茶の湯の典型を示した。墓所は大徳寺聚光院(北区)にある。 ◆出雲 阿国 安土・桃山時代-江戸時代前期の芸能者・出雲 阿国(いずも/いづも-の-おくに、1572?-? )。詳細不明。女性。於国、国、クニ。出雲国杵築中村の里・鍛冶・中村三右衛門の娘/洛北出雲路河原の時宗鉦打聖の娘/奈良近郊の散所の「歩き巫女(みこ)」ともいう。出雲大社の巫女(アルキ神子[みこ]、歩き巫女)になり、永禄年間(1558-1570)、出雲大社勧進のために神楽舞で諸国を巡ったともいう。美貌もあり評判になる。1582年、奈良・春日大社で上演された「ややこ(稚児)踊り」は、8歳の加賀と演じたともいう。1591年、ややこおどりが北野天満宮の社家・松梅院で披露された。文禄年間(1593-1596)、伏水(ふしみ)城で結城/松平秀康の前で踊ったともいう。慶長年間(1596-1615)、京都に上り歌舞伎踊りを始めたという。1600年、京都で公家に招かれ近江殿、宮中で菊とともに演じたという。(『時慶卿記』)。1603年、春、北野神社の東で南蛮風の衣装に男装した阿国の「歌舞伎踊(阿国歌舞伎)」が披露される。五条の東の橋詰、三条縄手の東、祇園の町のうしろに舞台を建てたともいう。1604年、伊勢国桑名、1607年、江戸城で興行したともいう。その後の消息は不明とされる。晩年、故郷で出家し智月尼と称したともいう。 歌舞伎踊、阿国歌舞伎の創始者とされる。 1591年、出雲の阿国は、北野神社境内で京都で初めて「ややこ踊り」を行ったともいう。1603年、「かぶき踊り」を踊る。以後2年間は北野社を拠点にした。その後、1612年頃にも興行したという。北野社社家・北野松梅院の者に囲われ余生を送ったともいう。 ◆松永 貞徳 室町時代後期-江戸時代前期の俳人・歌人・歌学者・松永 貞徳(まつなが-ていとく、1571-1654)。男性。幼名は小熊、名は勝熊、別号は逍遊、長頭丸、明心、延陀丸、延陀王丸、逍遊軒、五条の翁、花咲の翁など多い。京都の生まれ。父・連歌師・松永永種、母・藤原惺窩の姉。幼くして里村紹巴(じょうは)より連歌、九条稙通(たねみち)・細川幽斎より和歌、歌学を学ぶ。20歳頃、豊臣秀吉の佑筆(ゆうひつ、代筆)になる。1597年、朝廷より花咲翁の称を賜る。俳諧宗匠の免許を許され、「花の本」の号を得た。 1603年、林羅山、遠藤宗務らと古典公開講座に参加し『徒然草』を講じた。慶長・元和年間(1615-1624)、俳諧で知られる。慶長年間(1596-1615)末、三条衣棚の自宅に私塾を開き、庶民の子弟に教えた。私塾からは木下順庵、伊藤仁斎、林春斎、林守勝、貞室、西武(さいむ)らが輩出した。寛永年間(1624-1644)中頃、俳諧史上初の貞門を形成した。晩年、花咲亭(花咲の宿、下京区間之町通松原上ル西側稲荷町)に隠居した。俳書『新増犬筑波集』 、歌集『逍遊愚抄』 、歌学書『九六古新注』 など多数。83歳。 貞門派の始祖であり、近世初期地下(じげ)歌人歌学者の第一人者になる。俳諧(滑稽、笑い)を重視し、それまで和歌では使われなかった俳言(はいごん、俗語、日常語、漢語)を使うことを主唱した。連歌、狂歌、古典注釈などでも活躍する。藤原惺窩、林羅山、木下長嘯子(ちょうしょうし)らと親交した。門人に、七俳仙の松江重頼、野々口立圃、安原貞室、山本西武(さいむ)、鶏冠井(かえでい)令徳、高瀬梅盛、北村季吟らがいる。 「雪月花の洛中三名園(三庭苑)」を作庭したという。現在、北野天満宮(上京区)の「花の庭」、妙満寺(左京区)の「雪の庭」、清水寺・成就院(東山区)の「月の庭」がある。 ◆白 居易 中国中唐期の詩人・白 居易(はく-きょい、Bai Ju-yi、772-846)。男性。字は楽天、号は香山居士、諡は文公。本籍は太原(たいげん、山西省) 、生地は新鄭(しんてい)(河南省)の生まれ。地方官吏の次男。家は貧しかった。800年、科挙及第した。803年、任官し、翰林(かんりん)学士、左拾遺(さしゅうい)などを歴任する。806年、厔(ちゆうちつ)県(陝西省)の尉になる。811年、母の死により退き下邽(かけい)で喪に服した。幼い娘も失う。814年、太子補導役として長安に復帰した。815年、宰相暗殺事件に関する上奏文により、江州(江西省)の司馬に左遷された。818年、忠州刺史、821年、長安に召還される。822年、権力闘争を避け杭州刺史に出た。825年、蘇州刺史に転じた。829年、洛陽への永住し、842年、刑部尚書を辞した。竜門の八節石灘(せきだん)の難所を開き、「七老会」を経る。75歳。 香山寺畔に葬られた。没後、尚書右僕射を贈られる。現存詩は3000余首で唐代詩人中最も多い。詩は平易通俗な言葉に風刺を盛り込む。「李杜韓白(李白・杜甫・韓愈)」と称された。玄宗・楊貴妃の愛を歌う『長恨歌』、『琵琶行』。朝鮮、越南ほか、平安時代以来、全集『白氏文集』75巻は日本でも愛読され、文学に影響も与えた。 ◆丿貫 安土・桃山時代の茶人・丿貫(へちかん/べちかん、?-?)。詳細不明。丿恒、丿観、別貫。上京の商家・坂本屋、また美濃(岐阜県)の生まれともいう。医師・曲直瀬道三の姪婿ともいう。茶は武野紹鷗の門で修め、山科に庵を結ぶ。千利休と親交し、侘び茶に徹し、奇行で知られた。1587年、北野大茶湯で直径一間半(2.7m)の朱塗りの大傘を立て、秀吉が賞したという。晩年は薩摩へ下ったともいう。露地で履く雪駄の意匠を生んだともいう。 ◆長谷川 宗宅 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・長谷川 宗宅(はせがわ-そうたく、? -1611)。詳細不明。男性。長谷川派。1610年、法橋に叙せられる。北野天満宮に「李白・陶淵明図屏風」がある。 ◆初代・露乃 五郎兵衛 江戸時代前期の落語家・初代・露乃五郎兵衛(つゆの-ごろべえ/ごろびょうえ、1643-1703)。詳細不明。男性。号は雨洛、法号は露休(ろきゅう)。京都の生まれ。日蓮宗の談義僧(教化僧)であり、説法に節回しをつけ、民衆に親しみやすく語り伝えた。延宝・天和年間(1681-1684/1673-1684)/貞享年間(1684-1688)、還俗し、落語の元になる自作の「辻咄(つじばなし)」「軽口(かるくち)咄」を創始する。笑い咄を口演し、京都の北野天満宮で初めて披露したとされる。ほか、四条河原、祇園・真葛が原、百万遍、開帳場などで笑い咄・歌舞伎の物真似・判物なども演じた。人々が集う日待・月待などの余興座敷に呼ばれ、時に貴人にも招かれた。晩年、再び剃髪し、露休と号した。咄本として著『軽口露がはなし』『露新軽口ばなし』など多数。61歳。 短い笑話を集めた軽口本、巧みな話芸で人気を博した。「辻談義の名人」「都の名物男」とも称され、興行としても成功させる。俳人・松尾芭蕉・各務(かがみ)支考らが高く評価した。『本朝文鑑』『近世奇跡考』『足薪翁記』『嬉遊笑覧』などにも取り上げられる。辻咄300数十が遺され、現代落語の原話になったものも多い。上方・米沢彦八、江戸・鹿野武左衛門と並び、京落語(上方落語)の祖とされている。 現代、1999年、北野天満宮境内に歌碑が立てられた。 ◆東坊城 聡長 江戸時代後期の公卿・東坊城 聡長(ひがしぼうじょう-ときなが/ふさなが、1800-1861) 。男性。父・五条為徳の3男。東坊城尚長(なおなが)の養子になった。権大納言をへて、1854年、武家伝奏となる。正二位。1858年、日米修好通商条約の勅許問題で老中・堀田正睦(まさよし)の奏請を斡旋したため、伝奏を辞任した。1859年、永蟄居の処分を受けた。著『東坊城聡長日記』。63歳。 北野天満宮境内に揮毫した「和魂漢才の碑」が立つ。 ◆新門 辰五郎 江戸時代後期-近代の侠客・町火消・新門 辰五郎(しんもん-たつごろう、1800-1875)。男性。本名は町田辰五郎。江戸の生まれ。父・下谷(したや)の錺(かざり)職人・中村金八の長男。上野・輪王寺(りんのうじ)の寺僧・町田仁右衛門の養子になる。鳶人足、人足頭、町火消十番組の頭を経て、浅草寺(せんそうじ)に新設された門の番人になり、新門辰五郎と呼ばれた。浅草の香具師・大道芸人など取締りを兼ね十番組に配した。配下人足が柳川藩有馬家の大名火消と喧嘩し江戸所払になる。その後、佃島人足寄場に送られる。1846年、本郷丸山火事で佃島で小金井小次郎らと囚人を指揮し消火に貢献し赦免される。 娘が将軍・徳川慶喜の妾になり、1862年/慶応年間(1865-1868)、子分300人を連れ将軍の身辺警備のため京都に行き禁裏警衛についた。1868年、鳥羽・伏見の戦で慶喜は敗れ、開陽丸で江戸に敗走する。辰五郎は、慶喜が大坂城に忘れた馬印の大金扇を取り、陸路東海道により20余人と江戸に届けた。慶喜の水戸謹慎に際し、2万両の甲州金を輸送する。徳川家の駿府(静岡県)移住にも従った。維新後は浅草に住み観音信仰に専念した。76歳。 墓は板橋・盛雲寺にある。 慶喜に重用され佐幕派として従う。後に脚色されて歌舞伎・講談などで知られた。 ◆松永 伍作 江戸時代後期-近代の蚕種改良家・松永 伍作(まつなが-ごさく、1853-1908)。男性。越前(福井県)の生まれ。1874年、東京新宿養蚕試験場で養蚕を学ぶ。佐々木長淳(ながのぶ)の推薦により内務省に勤め、蚕業事務に従事する。1886年、農商務省技手、1899年、京都養蚕講習所の初代所長になる。56歳。 蚕種改良に功があり、北野天満宮境内北端に「松永伍作顕彰碑」(1910)がある。 ◆伊達 弥助 江戸時代後期-近代の織物製造業家・5代・伊達 弥助(だて-やすけ、1839-1892)。男性。幼名は徳松。伊達家は代々西陣で織屋を営み、屋号を「井筒屋」といった。1876年、父・4代・弥助の死去に伴い弥助を襲名する。舎密学者・辻礼輔に師事し画法・舎密学を修めた。1890年、帝室技芸委員になる。第3回内国勧業博覧会、京都市工業物産会の審査員などを歴任した。1892年、臨時全国宝物取調局御用掛になる。代表作「秋草鶉(うずら)図繻珍掛幅(しゅちんかけふく)」(今尾景年原画)など。 父と共に西陣機業の近代化に貢献した。近代的な織法を研究し、伊達錆織(だてせいしょく、幽谷織)を創作し、日本古代の意匠を伝統的な西陣織の技術によって試みた。北野天満宮境内北端に「伊達弥助氏顕彰碑(西陣名技碑)」(1895)が立つ。 ◆建築 建物は南より北へ一ノ鳥居、二ノ鳥居、三ノ鳥居、楼門、中門(三光門)、拝殿、本殿と建てられている。本殿、石の間、拝殿、楽の間は国宝に指定されている。重要文化財指定は、透垣、後門(平唐門)、中門(三光門)、東門、廻廊などがある。 ◈「中門(ちゅうもん)」(重文)は、「三光門」と呼ばれている。江戸時代前期、1607年に建立された。梁間に三光になる日輪、月輪、三日月が彫刻されている。中央冠木に上に唐獅子の大蟇股がある。江戸時代の第111代・後西天皇筆の勅額「天満宮」を掲げる。前後に千鳥破風と軒唐破風、四脚唐門、一重、入母屋造、檜皮葺。 ◈「東門」は四脚門、切妻造、銅板葺。 ◈「廻廊」(重文)は、江戸時代前期、1607年に建てられた。中門より拝殿に続く歩廊になる。切妻造、檜皮葺。 ◈「本殿」(国宝)は、江戸時代前期、1607年に建立された。その旨が高欄擬宝珠に記されている。豊臣秀吉が造営した建物群の一端とされている。奉行は片桐且元による。「八幡造」の様式による最古例とされ、仏寺の開山堂が起源ともいう。「石の間造」、「相の間造」、「権現造」とも呼ばれる。後代の日光東照大権現に起因する。 本殿と拝殿は、両流の屋根が両下(まや)造の「石の間(中殿)」でつながり、一棟になる。本殿と拝殿の高さは同じであり、天皇と神化したとはいえ臣下の道真は等しい位置にある。かつては一段低くなった石敷きの土間(3間1間、両下げ造)になっていた。現在は板張りになっている。さらに、拝殿の東西に「楽の間」、正面には千鳥破風、向拝がつながる。このため、本殿、中殿、拝殿、東西2つの楽の間、向拝と、7棟により全体の社殿が構成され、八棟(やつむね)造になり、現代、2002年の改修で復活した。外部は素木、内部内陣は黒漆塗による。2020年の修復により、畳敷き部分を板の間に替え、漆ではなく柿渋を塗布した。高欄を朱漆塗、長押上組物、蟇股などは極彩色になる。彫刻類の蟇股、手挟、木鼻などとともに、仏教建築の影響があるといわれている。本殿内部には各所に鏡が掲げられ、最大のものは探検家・松浦武四郎奉納という。(「日本地図三大鏡」の一つ)。石の間扉上部に縦線条内に四重の菱形を切り、梅枝を彫り出している。彩色されており、表は紅梅、裏は白梅になる。なお、本殿には、造営時から獅子・狛犬(ヒノキ材、寄木造)が祀られており2020年に修復された。 本殿は5間4間、一重、入母屋造、右側面3間庇付、檜皮葺。石の間は3間1間、一重、両下造、檜皮葺。総檜皮葺を改修した。なお、2002年の八棟造大屋根の改修は6年の歳月を要し、檜皮葺屋根面積1380㎡(500坪)、檜皮70万枚、重さ50t、のべ1000人の技術者が関与した。 拝殿は7間3間、一重、入母屋造、正面千鳥破風付、向拝七間、軒唐破風付、檜皮葺。 楽の間は東西各桁行正面2間、背面3間、梁間2間、一重、一端入母屋造、他端拝殿に接続、檜皮葺。 後門は1間1戸平唐門、檜皮葺。 ◈「絵馬堂(絵馬所)」は現存最古とされ、江戸時代前期、1608年に豊臣秀頼の造営による。 ◆摂社・末社 ◈摂社「地主(じぬし)神社」は、祭神に天神地祇(てんじんちぎ)、相殿に敦実(あつみ)親王(第59代・宇多天皇の第8皇子、893-967)、斎世(ときよ)親王(宇多天皇の第3皇子、886-927)、源英明(みなもと-の-ふさあきら)朝臣(斉世親王の第1王子、母・菅原道真の娘、?-939)を祀る。招福、交通安全、所願成就の信仰がある。 天満宮創建以前よりこの地に祀られていた北野の地主神であり、「北野天神」とも呼ばれた。北野で最も古い神になる。平安時代前期、836年、遣唐使のために天神地祇を祀ったという。(『続日本後紀』)、天神地祇は、日本国内60余国に祀られたすべての神で、相殿の三皇子は道真ゆかりになる。 近代以前に存在した仏教施設である北野神宮寺・多宝塔の擬宝珠金具(豊臣秀頼[1593-1615]の銘)が、いまは金具として使われている。江戸時代前期、「慶長十二年(1607年)」の銘がある。社殿は豊臣秀頼の寄進による。多宝塔は近代、1868年の神仏分離令により解体されている。 近代、1877年に摂社になった。祭礼日は4月16日。 ◈摂社「白太夫社(しろだゆうしゃ)」の祭神は、祀官・渡会春彦(わたらい-はるひこ、?-946)になる。子授けの神の信仰がある。 文章博士・菅原是善(812-880)は、世継ぎの誕生を伊勢神宮神官の渡会に託し、豊受大神宮に祈願し、道真が生まれた。渡会は、数十年に渡り道真に仕える。渡会は若い頃より白髪で、白太夫(しらたゆう)と呼ばれていた。例祭日は1月9日。 ◈摂社「火之御子社(ひのみこしや)」の祭神は火雷神(からいしん)であり、雷除け、五穀豊穣の神になる。 火雷神(北野雷公)は、北野天満宮の創建以前よりこの地に祀られていたという。雷神を祀ったため「北野の雷公」といわれた。雷電、火難、豊作の守護神として崇敬を集めた。 奈良時代、880年頃、太政大臣・藤原基経(836-891)は、五穀豊穣祈願のために祀ったという。平安時代中期、904年に年穀のために雷神を北野に祀ると記されている。(『西宮記』)。平安時代には、雷神に雨乞い、五穀豊穣、豊作、併せて雷害除けも祈願していた。 現在は、例祭(雷除大祭)で、6月1日の午前4時より、火鑚式(ひきりしき)が行われている。五穀豊穣と、雷除けのために火打ち石で点けた火で斎火(いみび)に点じ、灯籠に浄火を灯す。雷除守礼に祈願を込め、午前5時より参拝者に守り札が授与される。 ◈摂社「福部社」の祭神は、十川能福(そごう-の-のうふく、?-?)であり、開運招福の神になる。 舎人(とねり)の十川は、道真の牛車を引く牛の世話役だった。その名より、福の神とされ、金運、開運招福を司る神になった。節分には祭神を題材にした、茂山千五郎社中による追儺狂言「福の神」が奉納されている。参詣者に悪事を働く鬼を福の神が退治する筋立てになっている。祭礼日は3月12日。 ◈摂社「老松社(おいまつしゃ)」の祭神は、田忠臣(ただおき、?-?)であり、植林、林業の神になる。 忠臣は、道真の家臣とも、夫人の父ともいう。太宰府で道真が、自らの無実を神に訴えるために天拝山に登った際に、道真の笏(しゃく)を預かり、お供をしたという。後に、道真は忠臣に松の種を持たせ、当地に蒔くように託した。道真の神霊がこの地に降臨した際には、多数の松が一夜にして生えたという。 祭礼日は3月12日。 ◈末社「文子(あやこ)天満宮」の祭神は、菅原大神(菅原道真)になる。入試・学徳成就の信仰がある。 平安時代中期、942年、右京七条二坊(下京区千本通り七条辺)の巫女・多治比文子(たじひ-の-あやこ、?-?)に、道真の神霊が右近馬場に祀るようにとお告げした。文子は、自宅に御霊を祀り、その後、947年に現在地に遷された。文子の住居跡は、その後に神殿になり、文子天満宮といわれた。後に、西の京に遷され、近代、1873年に現在地に遷された。 祭礼日は、神幸祭(4月第2木曜)、還幸祭(4月第3日曜)。 ◈末社「竈社(かまどしゃ)」の祭神は、庭津彦神(にわつひこのかみ)(庭[家庭]の守護神)、庭津姫神(にわつひめのかみ)(家庭の守護神)、火産霊神(ほむすぴのかみ)(火を司る神)の三神になる。 竈、台所の守り神として、かつて天満宮御供所の竈に祀られていた。使われていた大釜は、社殿の床下に納められているという。これらの神を台所に祀ると、福を招くといわれている。祭礼日は6月17日。 ◈末社「神明社(しんめいしゃ)」の祭神は天照大神(あまてらすおおみのかみ)(国家平安、発展を司る最高神の女神)、豊受大神(とようけおおがみ)(食物と産業を司る神)になる。家内安全、家業発展。二神はそれぞれ、伊勢神宮の内宮と外宮に祀られている。 高橋神社とも呼ばれ高橋氏の祖神という。延喜式内社という。かつて、御池通寺之内町下ル神明町にあり、江戸時代後期、1814年に現在地に遷された。 ◈末社「一夜松(いちやまつ)社」の祭神は、一夜千松の霊であり、延命長寿の神になる。この付近に生えた松に宿る神霊という。道真のお告げでは、自らを祀る場所に、一夜にして千本の松が生じるというものだった。境内の松の木は、この一夜千松の名残りという。「船の宮(ふねのみや)」ともいう。 相殿の「野見宿祢(のみのすくね)神社」の野見宿祢(古墳時代の豪族)は、道真の19代前の先祖だったという。出雲国に生まれ、相撲の祖とされる。第11代・垂仁天皇(前69-70)の御前試合で、最強の当麻蹶速(たいまのけはや)を破ったという。その後、朝廷に仕え、殉死に代え埴輪を墳墓に立てることを提言する。その功績により一族は土師氏(はじし)を名乗り、葬送関係の諸事を司ったという。武芸、スポーツ上達の信仰がある。 相殿の「豊国(とよくに)神社むの祭神は豊臣秀吉になる。開運、立身出世の神になる。秀吉は北野天満宮への崇敬篤く、本殿の造営を遺命とした。 ◈末社「一之保(いちのほ)神社」の祭神は菅原大神(菅原道真)になる。学業成就の信仰がある。 かつて、西の京北町の安楽寺天満宮に祀られていた。近代、1873年に現在地に遷される。安楽寺とは、太宰府天満宮の起源とされ、道真の墓所になっていた。 相殿の「奇御魂(くしみたま)神社」は、渡唐神社と呼ばれ、連歌所に祀られていた。 ◈末社「奇御魂(くしみたま)神社」の祭神は、道真の神霊の奇御魂になる。文芸歌道上達の神ちとして崇敬される。 鎌倉時代中期に、道真の神霊は、東福寺開祖・円爾国師(1202-1280)の前に現れ、宋に飛び、一日にして禅の奥義を習得したと告げたという。道真が唐衣をまとい、手には一輪の梅の木を持っていたため、以来、「渡唐(宋)天神(ととうてんじん)」と呼んだ。かつて、天満宮で催されていた法楽連歌は、この天神の肖像前で行われていたため、道真は歌道、文芸上達の守護神になった。 ◈末社「稲荷神社」の祭神は倉稲魂神(うかのみたまのかみ)、猿田彦命(さるたひこのかみ)、大宮女命(おおみやのめのかみ)であり、五穀豊穣、商売繁盛、火難除けの信仰がある。かつてこの付近での大火の際に、社前で火の手が止まったことから、以後「火除け稲荷」と呼ばれた。 ◈末社「宗像社(むなかたしゃ)」の祭神は田心媛神(たごりひめのかみ)、湍津姫神(あざつひめのかみ)、市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)になる。交通、海上運 輸安全の信仰がある。三神は、玄界灘の陸地と沖合の二島に祀られていた「宗像の三女神」で、海上交通の要衝地にあり、道を司る最高神として崇められてきた。当社西にはかつて池があり、三神はその水底に祀られており、その後、現在地に遷されたという。 ◈「牛社(うししゃ)」のご神体は、道真神の神使とされる石造臥牛像になる。本殿の北西(乾)の方角にあり、「乾の牛さん」の名で親しまれている。「乾(いぬい)大神」ともいわれる。「牛さん」とも呼ばれる。 かつて、本殿背後西北隅にあり、西南隅に遷された。現在は旧地に戻されている。小祠であり、覆屋内に石造臥牛像がある。一願成就所の信仰がある。学業成就、入試合格祈願の篤い信仰を集める。 ◆伴氏社・鳥居 末社・伴氏社(ともうじしゃ)の祭神は、菅原道真の母であり、その廟になる。母が氏族の伴氏(ともうじ)だったことからこの名がある。道真は土師氏子孫になる。子どもの成長と学業成就の守護の信仰がある。例祭日は1月14日。 かつては、石造の五輪塔も置かれていた。近代、神仏分離令(1868)後の廃仏毀釈により、東向観音寺に移された。 「石鳥居」(重美)は鎌倉時代の作、室町時代(15世紀)の作ともいう。京都三珍鳥居の一つ(ほかに御所の厳島神社の唐破風鳥居、木嶋坐天照御魂社)になる。 古い様式であり、「伴氏鳥居」、「中山鳥居」ともいわれる型式になる。明神鳥居に貫の出がない。柱が太く、島木、笠木が反りを見せる。両端は僅かに斜めに切る。額束が笠木の下端まで食い込む。柱の土台は単弁蓮弁座が「反花(かえりばな)座」になっている。高さ3m、花崗岩製。 ◈末社・伴氏社にかつて五輪石塔「忌明塔」があり、現在は、東向観音寺に移された。 ◆北野天神縁起絵巻 鎌倉時代前期、1219年の伝・藤原信実(1176-1265)筆の紙本著色「北野天神縁起絵巻(承久本、根本縁起)」(国宝)(縦51.5㎝)は、全9巻(1巻は白描)ある。祭神の菅原道真とは、旧来の神とは異なり、実在の人物が次第に神格化された10世紀の新しい神の登場を意味した。 内容は1巻から6巻に1.祈願文、2.道真の伝記、3.怨霊、4.道真冥土記、5.北野社草創、6.霊験利生譚からなる。7巻、8巻は六道絵に代わり未完になる。ただ、9巻に北野社草創、霊験利生譚の白描下絵がまとめられている。 絵巻の詞書に「承久元年(1219年)今にいたるまで」とあり、「承久本」、「根本縁起」ともいわれる。道真の誕生から、清涼殿を襲う雷神、亡くなるまでの説話、吉野金峯山日蔵上人の六道めぐりなどが描かれている。7巻、8巻は詞書を欠く。かつて当社の神庫にあり、その後所在が不明になった。安土・桃山時代、1596年に戻されたという経緯がある。現存する北野天神縁起絵巻のうちで最も古く大きい。縦52㎝、横最短842㎝、最長1211㎝。 ◆文化財 古文書など2万点以上の所蔵品がある。 ◈平安時代後期の「太刀 銘 國綱(たち-めい-くにつな、鬼切[おにきり] )」(重文)は、鬼切丸(おにきりまる)、髭切(ひげきり)とも呼ばれている。平安時代作とされ、小さな鋒(さっさき)、腰寄りで大きく反る特徴がある。茎(なかご)の銘は、当初「安綱(やすつな)」と刻銘してあった。近代、1870年の展覧に際し、本阿弥伊勢大掾丞らが、「安」の字を「國」に字画を加えて彫り直したため、「國綱」(鎌倉時代前期の粟田口刀工)になった。刀は、源満仲(912/913-997)が長男・頼光(948-1021)に与え、源氏、足利氏、斯波氏、出羽最上氏と、源氏家系に代々伝えられたという。その後、近代、1880年に当宮へ奉納された。刀は、頼光が大江山の酒呑童子退治に用いたとも、渡辺綱(953-1025)が一条戻橋で茨木童子の腕を切ったともいう。刀身、85.4cm。 ◈鎌倉時代中期、備中国青江派の刀工作「太刀 銘 恒次(つねつぐ) 附(つけたり) 糸巻太刀拵(いとまき-たち-こしらえ)」(重文)は、江戸時代前期、1702年に加賀藩主の前田綱紀(1643-1724)より奉納された。刀身、74.4cm。 ◈太刀「信濃守國広」(重文)は、豊臣秀頼(1593-1615)奉納による。江戸時代前期、1607年に制作された。 ◈重要文化財として鎌倉時代の紙本著色「北野天神縁起 弘安本」3巻、土佐光信(?-1522頃)筆の紙本著色「北野天神縁起 」3巻、土佐光起(みつおき、1617-1691)筆の紙本著色「北野天神縁起」3巻、絹本著色「舞楽図」2幀(重文)。 ◈紙本墨書『日本書紀(兼永本)』28冊(重文)は、鎌倉時代の写本、校本になる。卜部兼永(うらべ-かねなが、1467-1536)が所持し兼永本とも呼ばれている。 ◈「北野天満宮聖廟法楽和歌」(重文)は、天皇・上皇らが奉納した。 ◈「神輿金具」は、鎌倉時代作であり日本で最古級という。現代、2018年に校倉内で発見された。銅製、宝相華文様が施された長形金具縦5㎝、横35㎝。蝶形金具縦9㎝、横15㎝。 ◈「蒙古兜」は、鎌倉時代中期、1274年、1281年に日本に来襲した元寇(蒙古来襲)の際に、蒙古軍が使用したと見られている。現代、2020年に境内校倉内で発見された。戦勝品として日本側が入手し、天満宮に奉納したと見られている。高さ22㎝、直径23㎝、重さ2㎏。 ◈「紫紙金泥金光明経最勝王経」は、鎌倉時代の第91代・後宇多天皇(1267-1324)宸翰になる。 ◈南北朝時代-室町時代の伝・藤原信実(?-?)筆「束帯天神像」。 ◈室町時代前期、1419年の「足利義持下知状」(重文)、「一色義範(いっしき-のりじゅん)遵行状」(重文)、「酒屋・土蔵等請文」(重文)、はいずれも、麹製造、販売に関する記録になる。 ◈室町時代の宮曼荼羅図、絹本著色「北野曼荼羅図(北野社絵図)」(縦126.4cm 横72.7cm)。 ◈紙本墨画「雲龍図屏風」六曲一双は、安土・桃山時代の海北友松(1533-1615)筆による。縦149.4cm、横337.5cm。 ◈安土・桃山時代の「橘松竹鶴亀蒔絵文台・硯箱」は、山中山城守長俊(1547-1607)が連歌の際に使用し、のちに奉納された。安土・桃山時代の「橘松竹鶴亀蒔絵文台・硯箱」(縦58cm、横34cm)。 ◈安土・桃山時代、「北野大茶湯高札」(1587年)は、北野大茶会の際に参加をふれて掲げられた高札になる。縦84.4cm、横52.7cm。 ◈「日本地図鏡」は、安土・桃山時代の木瀬浄阿彌(?-1618)作になる。加藤清正(1562-1611)の奉納による。大鏡の裏面に、日本列島(北海道を除く)と諸国名が刻まれている。 ◈円形「青銅鏡」は、豊臣秀頼(1593-1615)が、江戸時代前期、1607年に本殿を造営し、奉納した。現代、2021年に東倉より発見された。秀頼奉納の鏡は31枚が確認されている。神仏習合期に、本殿中央部内陣に鏡を用いた仏教的な装飾の天蓋が施されていたとみられている。紐を通した鈕(ちゅう)が6カ所あり、「御内陣天井鏡」と書かれていた。直径24.2㎝。 ◈17世紀、長谷川宗宅(?-1611)筆の紙本金地着色「李白・陶淵明図屏風」六曲一双。 ◈「和歌短冊」600首は、江戸時代前期、1664年に、後西上皇(第111代)により50首が北野天満宮に奉納された。 以来、第112代・霊元天皇(100首)、第115代・桜町天皇(100首)、第116代・桃園天皇(100首)、第117代・後桜町天皇(100首)、第119代・光格天皇(100首)、第120代・仁孝天皇の各天皇(50首)が計7回奉納している。これら天皇・上皇らの和歌は古今伝授の後に納められていた。 かつて本殿内陣にあり、近代、昭和期(1926-1989)初期に宝物殿に移された。 ◈江戸時代の『源氏物語』の写本全巻・解釈本などの資料約100点がある。北野天満宮の神職・一般人らが「北野学堂」で古典を学ぶ際に使用した。『源氏物語』は、神職が歌を学ぶための教材にしており、解釈本には朱墨での修正跡・補足箇所などもが見られた。 安土・桃山時代の「源氏物語聞書」は神職が聞き取った物語の解釈本になる。 ◈江戸時代後期、1841年の浮田一恵(1795-1859)筆の紙本着色「豊太閤北野大茶湯図」(縦58.5、横137.4㎝)。 ◈江戸時代の探検家・松浦武四郎(1818-1888)が奉納した大鏡の裏面には、北海道の地図が彫られている。 ◈「金燈籠」は、江戸時代後期、1840年、薩摩藩主・島津斉興(なりおき、1791-1859)が奉納した。 ◈近代、1880年に日参永守会奉納の「本殿大鏡」には、裏に世界地図(アメリカ大陸を除く)が彫られている。 ◈「木造鬼神像」13体、「太刀 銘備州長船師光 応永九年(1402)」「太刀 銘助守」「太刀 銘恒次」。 ◆絵馬 絵馬所には、大萬燈祭で奉納された絵馬が数多く掲げられている。江戸時代の算学、和算絵馬などもある。 ◈江戸時代前期、1608年の長谷川等伯(1539-1610)筆「昌俊弁慶相騎図絵馬」(重文)は、源義経(1159-1189)討伐の内命をうけ上洛した土佐坊昌俊(1141-1185)が、義経に下心がないとの誓文を書く。だが、見破られ、弁慶に馬に乗せられ引き立てられていく様を描いている。 ◈絵馬所の絵馬として、安土・桃山時代の曽我直庵(?-?)筆、絹本著色装「曳馬図絵馬(神馬図)」は、江戸時代前期、1610年に豊臣秀頼(1593-1615)が武運長久を願い奉納した。白馬と黒馬が二面に描き分けられている。「松(秀頼の字名)敬伯」とある。 ◈海北友雪(1598-1677)筆「牽牛織女図」、英一蝶(はなぶさ-いっちょう、1652-1724)筆「五条橋弁慶図」などがある。 ◆縁起 当宮縁起によると、菅原道真の乳母(巫女)だった多治比文子(たじひの-あやこ)は、奇子、綾子、あや子とも書かれた。禰宜(巫女、童女)であり、右京七条二坊十三町(西大路七条の西付近)に住んでいた。平安時代中期、942年、文子に道真の霊が神がかり、北野右近馬場に社殿を設けるように神託したという。だが、文子に財なく、やむなく自邸内に仮の小祠を祀った。 947年、文子に再度神託があった。また、同年に近江国比良宮の禰宜・神良種(みわ-の-よしたね)の子・太郎丸(7歳)にも道真の神(火雷の神)がかりがある。馬場に一夜で千本の松が生えるところに社殿を建てるようにとの神託だった。このため、文子、神良種、北野朝日寺(馬庭の西北)の僧・最鎮、最鎮の弟子・鎮西(ちんさい、鎮世、一本)、狩弘宗、満増、増日、星川秋長(一本、秋水)らが力を合わせ、この地に社殿(観音堂、西脇観音堂、後の北野神宮寺)を移して造営した。その際に、神霊が降臨した松が、境内にある「影向の松」(ようごう)という。(『北野天神縁起』) 959-960年、藤原(九条)師輔(もろすけ、909-960)が私邸を壊し、私財提供して本社神殿が整備される。当初は北野聖廟といわれた。(『菅家御伝記』) ◆菅原道真の神格化 平安時代中期、903年に道真は亡くなる。その後、京中では約50年間にわたり、関係者の死、疫病(疱瘡)、旱、天候不順、地震、月食、大彗星などの「異変」が続いた。 908年、道真の政敵・藤原菅根(すがね、856-903)が亡くなる。909年、藤原時平(871-909)の死が重なる。923年、左遷を命じた第60代・醍醐天皇(885-930)の皇太子・保明(やすあきら、903-923)親王の死より、これらは道真の怨霊の仕業と恐れられる。 923年、「菅師霊魂宿芬のなす所也」(『日本紀略』)と記され、道真怨霊についての文献初出になる。同年に、醍醐天皇は道真に本官右大臣を復し、左遷詔書は破棄された。延喜より延長への改元も行われた。後に正一位、太政大臣が追贈された。 だが、異変は止まなかった。925年、保明親王の第1王子・慶頼(よしより)王(921-925)の死。929年、第10皇子・雅明(まさあきら)皇子(920-929)の死。930年、春からの疫癘(えきれい、疫病)の流行、炎天の後、一転して雷雨になる。宮中清涼殿落雷では、藤原清貴(?-930)の震死、平希世(たいら-の-まれよ、?-930)の死、ほかに紫宸殿などでも死傷者が出た。衝撃を受けた醍醐天皇は病臥し、常寧殿に遷り、譲位を行い、この年に亡くなる。 当初、道真は、在来の雷神と習合した。雷神(火雷神)、祟り神として畏怖される。やがて、怨霊神の側面は次第に薄れ、天神、学問・文芸の神としても崇敬を集める。さらに、宿敵の藤原氏の擁護神にすらなった。930年、宮中清涼殿落雷の際に、居合わせた藤原時平の弟・忠平(880-949)が無事だったのは、忠平の篤い仏教信仰のためとされた。その子孫からは摂政関白が輩出し、道真は摂関家擁護の神にもなった。 平安時代末、冤罪を晴らす神としての信仰も起こる。鳥羽法皇(第74代、1107-1123)の女房・小大進(こだいしん、?-?)は、待賢門院の御所で衣を盗んだと疑われる。小大進が北野に籠り神殿に和歌「思ひいづやなき名たつ身はうかりきとあらひと神になりし昔を」を貼ると、法皇の夢枕に北野神が現れ、衣も出てきた。(『古今著聞集』)。鎌倉時代後期、1331年、第96代・後醍醐天皇(1288-1339)が隠岐に流された際に、寵愛を受けた民部卿三位局(?-1329/1329以降)が北野社に参篭すると、老翁が現れ、天皇の還幸を予言した。(『太平記』) 室町時代、足利将軍家の篤い帰依を受ける。 江戸時代には天神信仰が広まる。儒学者・貝原益軒(1630-1714)、朱子学者・新井白石(1657-1725)、国学者・平田篤胤(1776-1843)らが推した。江戸時代後期、1848年、境内に菅原家の子孫・公卿・東坊城聡長(1800-1861)が揮毫した「和魂漢才之碑」が建立されている。「和魂漢才」は、日本固有の精神を失わずに、中国の学問を受け入れ、活用するの意味になる。(『菅家遺誡 』)。幕末、近代以降も、「和魂洋才」の精神的な支柱になった。 ◆天満大自在天神 平安時代中期、903年、菅原道真が太宰府で没後、905年にすでに太宰府に神殿が建てられ、「天満大自在天神」と称された。(『外記日記』菅家御伝記)。伝承として、道真は太宰府において、自らが無実であることの祭文を作り、高山に登り、7日7夜、爪先立ちで祈念し、弥勒菩薩に先立ち仏になったという。さらに、天満大自在天神となったという。 平安時代中期、987年、第66代・一条天皇(980-1011)の勅使が北野社に遣わされ、「北野天満宮天神」の神号が認められる。(『外記日記』菅家御伝記) 当初、王城鎮護、豊饒と農耕の神・雷神として、さらに道真の天満大自在天神により、学問、詩文の神として信仰された。 ◆冤罪を晴らす神 平安時代後期、北野社は、冤罪を晴らす神としても崇敬された。 鳥羽法皇(第74代、1107-1123)の女房・小大進(こだいしん、?-?)は、衣を盗んだ罪により北野社に閉じ込められた。女房は「思ひいづやなき名たつ身はうかりきとあら人神になりし昔を」と詠み無実を訴えた。 法皇の夢に天神が現れ、御厩の御馬に北面の者を乗せて馳せよと告げた。その通りにすると、待賢門院の雑仕が真犯人として捕らえられたという。(『古今著門集』) ◆丑・牛 境内には20の牛の像(臥牛)がある。道真は平安時代前期、845年、丑年の乙丑旧6月25日生まれであり、牛は神の使いとされている。太宰府で悲憤のうちに死去した道真の遺体は、牛車で筑前国三笠郡四堂へと運ばれた。途中、牛が座り込んで動かなる。やむなく近くの寺に埋葬したとことから、境内の牛の像はすべて横たわった姿になっているという。また、道真の神号は「天満大自在天神」という。自在天神は仏法を守る神で、8臀3眼であり白牛に乗るという。古くより丑の日の参拝も行われていた。 境内に祀られている「牛社(うししゃ)」は、本殿の北西(乾)の方角にあり、「乾の牛さん」の名で親しまれている。「乾(いぬい)大神」ともいわれる。「牛さん」とも呼ばれる。ご神体は、道真神の神使とされる石造臥牛像になる。かつて、本殿背後西北隅にあり、西南隅に遷された。現在は旧地に戻されている。小祠であり、覆屋内に石造臥牛像がある。一願成就所の信仰がある。学業成就、入試合格祈願の篤い信仰を集めている。 ◆右近馬場 平安時代、二つの馬場があった。右近衛府に属した馬場は「右近馬場(うこんの-ばば)」と呼ばれ、平安京一条大宮の北(北野神社の南東)にあった。 左近衛府に属した馬場は「左近馬場(さこんの-ばば)」と呼ばれ、平安京一条西洞院にあった。官人は、これらの馬場で常日頃より調馬、競馬(くらべうま)、騎射(きしゃ)などの練習を行っていた。 境内にある右近馬場は道真が好んだことから、右近衛大将の由来により「右近衛府の馬場」「右近馬場」といわれたという。古代より遊猟の地として知られ、万葉集にも詠まれた。平安時代、貴族の遊宴が催されている。また、桜狩が行われる地であり、ホトトギスの名所だった。平安時代前期、807年、馬場が開かれ、競馬が行われる。839年、第54代・仁明天皇(808-850)は天覧競馬に訪れた。877年頃、射手が競う「真手番(まてつがい)」で、右近衛権中将・在原業平(825-880)は騎射の検分している。 平安時代、旧5月4日には競馬、騎射の予行演習の「荒手番(あらてつがい)」が行われた。旧5月6日、「引折(ひをり)」では、競馬、騎射が行われ、騎射の勝負は「真手番」と呼ばれていた。左近馬場では1日早く催されていた。当日は多くの見物人が出ている。在原業平は、馬場向かいの車の下簾に女性の顔を見て、「見ずもあらず見もせぬ人の恋しくばあやなく今日や眺め暮らさん」と詠み、「知る知らぬ何かあやなく分きていはむ思ひのみこそ知るべかりけれ」と返歌があった。(『古今和歌集』巻11) 平安時代中期、986年、馬場は東西軸より南北軸に改められる。991年、藤原道隆(953-995)も競馬見物をした。これより「競馬十番見物」という無実の者が祈り、罪を晴らすという信仰も生まれた。平安時代後期、1104年、白河法皇(第72代、1053-1129)が馬場に雪見に訪れる。鎌倉時代前期、1196年、公卿・歌人・藤原定家(1162-1241)が真手番を見物した。南北朝時代、馬場は廃された。その後、鎌倉時代末-室町時代、北野社頭で連歌や田楽が催される。鎌倉時代後期、文保年間(1317-1319)、連歌師・救済(ぐさい、1284-1378)が北野法楽の千句連歌を催している。室町時代前期、1413年、観世太夫(?-?)の能が興行された。室町時代後期、1553年、足利義輝(1536-1565)は小泉城攻略のために陣を敷く。安土・桃山時代、1587年、豊臣秀吉(1537-1598)は北野大茶会を催している。 謡曲「右近」がある。 ◆曼殊院 曼殊院と北野社の関係は深い。曼殊院を興した菅原氏出身の是算(ぜさん)は道真とも関り深く、平安時代中期、1004年に別当職に補せられた。以後、歴代住持が北野社の別当も兼務した。近代の神仏分離令(1868)により、別当職曼殊院事務政所が廃止され、社僧は還俗するまで関係は続く。 別当の職務は、近世以降に北野天満宮に奉仕した祠宮三家(松梅院、徳勝院、妙蔵院)の得度の際の戒師、神殿の奉仕をした宮仕の増位、北野神人(じにん)の叙任などに当たった。それらの社務のために北山に別院が建立された。その場所は特定されていないが、現在の金閣寺付近ともされ、足利義満(1358-1408)の北山第(北山殿)建立(1397)に際して、別院は相国寺の南付近に移転したともいう。実務については、曼殊院から派遣された目代(もくだい)が当っていた。 現在、曼殊院の本尊隣に安置されている平安時代後期作の十一面観音菩薩像は、かつて北野天満宮の本地仏として祀られていた。観音は道真の化身と考えられており、良尚法親王(1623-1693)により遷されたという。ほかにも多数の天神像、「北野天神縁起絵巻」などが曼殊院に所蔵されている。 また、曼殊院境内西の弁天島には、弁天堂と室町時代の曼殊院天満宮が建つ。道真を祀り、これらは神仏習合時代の名残りになっている。 ◆北野大茶会 安土・桃山時代、1587年旧10月1日に、豊臣秀吉(1537-1598)は自ら亭主になり、境内付近一帯の松原で、「北野大茶会(北野大茶湯)」を催した。千利休(1522-1591)と息子の道安(1546-1607)も関わったとみられている。大茶会は、1587年の薩摩国・島津義久(1533-1611)討伐の祝勝、天下統一、聚楽第落成を記念するものだった。 公家、大名、茶人、町人、百姓、唐国の人々も茶道具を持って参会するようにとの触書高札「定御茶湯之事」7条が出された。代用の「こがし」でもよいとされた。出席しない者は今後、茶を点てることを禁じるとされた。高札は京都のみならず、奈良、堺にも立てられた。1000人が茶会に集い、800/1500の数寄屋茶屋が境内に建てられた。 拝殿内で秀吉の移動式三畳台目「黄金の茶室」が披露された。茶室は堺の金細工師が制作し、壁・天井・柱に金の延べ板を貼っていた。壁は、金を長さ6尺(180㎝)、幅5寸(15㎝)に延ばし雁木状にしていた。畳表面は緋色の羅紗で覆い、赤い織物を貼っていた。茶室は、御所、紫野(大徳寺)、大坂城、北野大茶会、安土・桃山時代、1592年には肥前名護屋城(佐賀県)などにも移されている。江戸時代前期、1615年に、大坂城落城により焼失したという。 左右に平三畳台目ほか、茶頭・千利休、今井宗久(1520-1593)、津田宗及(?-1591)ら茶人の茶席が設けられた。秀吉の茶道具、書画も披露される。茶室での籤取りで1番籤を引くと、秀吉自らのお手前をうけることができた。だが、当初10日間の予定の茶会は、九州肥後・隈部親家(?-1550)の一揆が起こり一日のみで終わる。ただ、既定通りだったともいう。 近代以降も、献茶会(12月1日)が開かれている。御茶壺奉献祭(11月26日)で奉納されたお茶を神前に献茶した後、境内の明月舎や上七軒で茶席が設けられる。 現在境内には、関連する遺跡として「北野大茶湯址」の碑が立つ。江戸時代後期、1829年造の「太閤井戸」が右近馬場にある。境内には紙屋川の流れがあり、豊かな地下水の湧水があった。北野大茶会ではこの井水が使われたという。茶席「松向軒」、「三斎井戸」が残されている。 ◆北野三十本 北野天満宮と茶の湯との関りは深い。 江戸時代中期の茶人・表千家6代・覚々斎(かくかくさい、1678-1730)は、利休ゆかりの山崎・妙喜庵の古松が枯れたことから、この松を材に茶道具の「金輪寺(きんりんじ)」を作らせた。茶入れの割蓋の袋の緒を長緒か短緒にするかで迷う。北野社に詣で、満願の日の夢により長緒に決めたという。 覚々斎は、北野社参詣の途中で瀬戸黒の筒茶碗を手に入れた。釉に白い梅鉢が描かれ、反対側に鱗のような文様があった。「土師鰭(はじひれ)」の銘を付けたのは、道真の祖先が土師氏だったことに因んだ。覚々斎はこれを愛用し、遺言により棺内に納められたという。 江戸時代前期-中期の7代・如心斎(じょしんさい、1705-1751)は、北野社の社殿修復の依頼を受けて、茶杓30本を削った。銘は北野社に因んでおり、「松梅」、「飛梅」、「紅梅」、「梅衣」、「土師」、紙谷川」、「牛」などがあった。これらは「北野三十本」と称される。300疋(織物の長さの単位)を得て寄進する。また、好みの「十牛棗(じゅうぎゅうなつめ)」があった。 江戸時代後期-近代の11代・碌々斎(ろくろくさい、1837-1910)は、1880年、北野社の初の献茶式で、台子の青竹の柱から後に茶杓30本を削った。 近代の12代・惺斎(せいさい、1863-1937)は、1892年、1917年、萬燈会、半萬燈会に茶杓30本を削り寄進する。 近現代の13代・即中斎(そくちゅうさい、1901-1979)も2回寄進している。 ◆神人 北野社には、祭祀、供御に奉仕する特権を有し、保護された様々な神人(じにん/じんにん)が存在した。かつて道真に同行し太宰府に向かった人々が帰京し、道真を祀る安楽寺天満宮(右京一条二坊一保八町)を建てた。また、これを含む七保という7つの御供所(一之保社、二之保社、三之保社、四之保社、五之保社、六之保社、七之保社)を右京一条から三条界隈に設け、神事、神供調達に奉仕したことに始まる。 北野社領の神人としては、酒役神人があり西京の麹(こうじ)座を形成し、麹作りが行われた。南北朝時代、1379年以来、麹作りの独占権を主張する。室町時代前期、1419年、幕府は洛中辺土における麹室独占、酒屋に対する麹専売権を認めた。酒屋の後ろ盾になっていた比叡山延暦寺は、幕府の決定に反発した。実際に統制はうまくいかず、多くの酒屋が復興した。西京神人の独占権も撤廃される。この決定に、今度は西京神人側が反発し、室町時代中期、1444年、北野社に籠り幕府との合戦になった。西京神人は社殿に放火し、本殿など4棟が焼失した。(文安の麹騒動)。以後、酒屋に麹作りが認められた。 ◆廃仏棄釈 ◈近代以降、神仏分離令(1868)後の廃仏毀釈により、道真が天台座主・尊意より伝えられていた御襟懸守護の仏舎利は、山国・常照皇寺(右京区)に移されている。 ◈少なくとも南北朝以来、本殿背後に舎利門があり、舎利塔が置かれていた。社家(社僧・神官)の松梅院が管理し、毎月、舎利講が催されていた。 ◈近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により、1870年に北野天満宮の仏教建築の破壊が行われた。北野経王堂願成就寺(経王堂)は、千本釈迦堂(上京区)の観音堂として移築された。 ◈本地仏「十一面観世音菩薩像」は、勝林院(左京区)へ遷された。真如堂の二末寺は廃寺になった。 ◈現在の大雲院(東山区)にある鐘楼は、もとは北野神社にあり、江戸時代前期、1607年、豊臣秀頼(1593-1615)が寄進したものだった。近代、1872年に現在地に移転されている。 ◈現在、親縁寺(上京区)に安置されている「大日如来像」、須弥壇台座、荘厳具の一つ華鬘(けまん)は、近代、1868年の神仏分離令後に北野天満宮の楼門右手にあり破却された多宝塔から移された。須弥壇の金具、華鬘に北野天満宮の神文「梅鉢」が入る。 地蔵院(北区)に「火天・焔魔天像(旧北野社多宝塔扉絵)」が移された。 ◈西正寺(上京区)の愛染堂に安置の「愛染明王像」は、かつて北野天満宮にあり、その後遷された。 ◆回峰行 延暦寺の千日回峰行の京都大廻りでは、北野天満宮は十一面観音として拝する。その後、西方尼寺に向かう。 ◆庭園 安土・桃山時代-江戸時代前期の歌人・松永貞徳(1571-1654)が作庭したという「雪月花の洛中三名園(三庭苑)」の一つ「花の庭」が再建され公開された。 「三成就院」の一つであり、北野か祇園にあった成就院(廃寺)の「花の庭」、妙満寺塔頭・成就院の「雪の庭」(下京区、後に左京区)、清水寺・成就院(東山区)の「月の庭」があった。 雪月花は、中国中唐期の詩人・白居易(はく-きょい、772-846)の漢詩「奇殷恊律(殷恊律[いんきょうりつ])に寄す)」の「雪月花時最記憶君(雪月花時に最も君を憶[おも]う)」に起因するという。白居易が、江南時代のかつての部下・殷恊律を追憶する。雪が降り、月が照り、花が咲く時、誰よりも君のことを憶うの意味になる。菅原道真も白居易を師と仰いだという。 近代、明治期(1868-1912)初期に花の庭は取り壊された。現代、2022年1月に梅園内に再興され公開された。枯山水庭園であり、かつての庭石を再利用している。展望所も設けられている。 現在、「令和の雪月花の三庭園(妙満寺「雪の庭」、清水寺・成就院「月の庭」・北野天満宮「花の庭」)」として公開れている。 ◆七不思議 七不思議の史跡が伝えられている。 1.「影向松(ようごうのまつ)。一ノ鳥居の右手の松は、三冬(初冬-節分)の間の初雪の時に祭神・菅原道真が降臨し、雪見の歌を詠んだとされる。道真は天台座主・尊意(866-940)より仏舎利を伝播し、常に襟にかけて護持していた。初雪の日、仏舎利は太宰府より飛来しこの松の枝に掛かったという。以来、松は影向松と呼ばれた。 かつて、松を拝して本殿に参拝していた。初雪の時、硯、筆、墨を供え初雪祭を行う。 2.「筋違いの本殿」。楼門の北に地主神社への参道が延びている。地主神社は、平安時代前期、836年に鎮座した最も古い社になる。その後、平安時代中期、947年に北野天満宮が祀られたため、天満宮の本殿は地主神社の正面を避け、楼門より西側に外して建てられたという。 3.「星欠けの三光門」。三光門(中門)には日、月、星の彫刻があり三光門と呼ばれる。だが実際には日、月、三日月しかなく、星の彫りものは存在しないともいう。 平安京の大内裏大極殿の北に北野天満宮が祀られた。天皇は門の真上に瞬くという北極星を拝していたため、門には星が刻まれなかったともいう。 4.「大黒天の燈籠」。三光門の東南、参道の西側にある燈籠は、江戸時代後期、1855年に河原町正面にあった質屋「大黒屋」を中心とした質商組合の寄進による。燈籠の台座に大黒天の浮き彫りがある。この大黒天の口か頬に小石を載せ、もしも落ちなければ、その石を財布に入れて祈るとお金に困らないという。 5.「立牛」。拝殿欄間正面の牛の彫刻は、境内唯一の立つ牛の像(神牛)になっている。その理由は不明。 6.「裏の社」。本殿の裏(北)にあり、菅原道真の祖先を祀る。祖先神・天穂日命(あめのほひのみこと)、祖父・菅原清公(770-842)、父・菅原是善(812-880)の三柱神(御后三柱)が祀られている。近代以前まで、影向松に飛来したという仏舎利を祀っており、舎利門と呼ばれていた。かつて、参拝に際しては三柱神を含めて礼拝していた。 7.「天狗山」。境内の乾、西北角にある小山をいう。かつてこの付近に天狗が出没したともいう。古くより牛を祀る祠があり、一願成就所として知られていた。現在は境内の南西に遷され牛社として祀られている。 ◆和魂漢才の碑 「和魂漢才の碑」は、北野天満宮には2基立てられている。本殿東側の碑は、江戸時代後期、1848年に立てられ、碑文の揮毫は菅原家の後裔・公卿・東坊城聰長(ひがしぼうじょう-ときなが、1800-1861)による。もう1基は御土居にあり、近代、1908年に立てられている。 碑には、菅原道真の作とされた『菅家遺誡(かんけ-いかい)』から「和魂漢才」の語を含む二か条を記している。なお、『菅家遺誡』は現在では後世の偽作だとされる。「和魂漢才」の語は幕末-明治にかけ国学者が盛んに唱え再評価された。。近代以降は、「和魂洋才」の言葉に置き換えられた。道真の唱えた和魂漢才とは、日本古来の国学と儒学精神を失わず、中国の学問、知識も学ぶべきであるという意味になる。 碑文には、「凡神国一世無窮之玄妙者不可敢而窺知雖学漢/土三代周孔之聖経革命之国風深可加思慮也/凡国学所要雖欲論渉古今究天人其自非和魂漢/ 才不能闞其閫奥矣/ 御遺誡 明治四十一年五月 応■君之■ 北野神社社司正六位■見資胤謹書」とある。 大意は、「わが日本の国体の奥深くめでたいことは人間の浅知恵を超えたところにある。中国の聖人の道は革命の国風によって生まれた。わが国とは相いれないことをよくよく考えよ。わが日本の学問は古今にわたり天と人の道を究めることにその要点がある。日本人の精神をもって聖人の学問をやらなければ、究極の道をきわめることはできないぞ。」(「京都のいしぶみデータベース-京都市」 ) ◆狛犬 府内で最も多い12対の狛犬・獅犬がある。また、府内で最も大きい狛犬(高麗犬)が、同宮の表参道入口に面して建立されている。全長約5mで、近代、1934年、画家・竹内栖鳳の考案による。 長州藩奉納の狛犬は、二ノ鳥居にある。 ◆月下氷人石 茶室「松向軒」邸内に「奇縁氷人石(月下氷人石、迷子しるべ石)」といわれる石造角柱(1m)がある。頭部は欠損している。右側面に「たづぬる方」、左側面に「おしゆる方 松栄坊」、裏面には江戸時代後期、「□(文)政五(1822年)壬午正月米市兵半」と刻まれている。 かつて迷子を求める人が、この石に紙を貼ることで情報交換の場になっていた。京都市内にはほかに八坂神社、誓願寺にもある。 ◆さざれ石 境内に「さざれ石」が祀られている。石灰岩の角礫の集合体になる。 ◆石燈籠 ◈本殿前に「石燈籠」(重要美術品)がある。平安時代中期の武将・渡辺綱(わたなべ-の-つな、953-1025)が寄進したという。ただ、鎌倉時代後期作であり、六角形をしている。茶人に好まれ「北野型」、かつて白太夫社の傍らにあり「白太夫型」ともいわれる。 渡辺綱にまつわる鬼女伝説がある。ある夜、源頼光の四天王のひとり渡辺綱が一条戻橋で妙齢の女に出会う。女は馬に乗せてくれと頼む。綱が屋敷に送りとどける途中で、女の正体が鬼女であることがわかる。鬼は綱の襟をつかみ、中空に舞いあがり愛宕へ向かう。綱は北野社の上空で、太刀によりに鬼の腕を切り落とす。綱は社の回廊屋根を破って落ちた。 綱は命が無事だったことから、北野社の加護と感謝のためにこの灯籠を寄進したという。 ◈本殿前に江戸時代前期、1682年、第112代・霊元天皇(1654-1732)の寄進による「石燈籠」がある。江戸時代後期、1823年、有栖川宮韶仁親王(ありすがわのみや-つなひと-しんのう、1785-1845)寄進の燈籠もある。 ◈中門脇に「織部型石灯籠(切支丹灯籠)」がある。織部石灯籠は、茶人・古田織部(1544-1615)の創案による。マリア灯籠、キリシタン燈籠ともいわれている。下部は十字架の形に似せてあり、竿の最下部にマリア像が刻まれている。一般的な織部灯籠と比較し、キリシタンとの関係がより深いとみられている。江戸時代前期、1645年の銘があり、一時流出し、近代、1881年に戻された。 ◈大鳥居の西に江戸時代後期-近代の火消し・侠客の新門辰五郎(1800-1875)が奉納した常夜灯がある。江戸時代後期、1864年/1865年旧2月に寄進されている。四角い竿に屋根が載る。「消防方」「一番組」などと刻まれている。 ◈本殿北西に、丹波・山国隊が奉納した石燈籠がある。近代、1869年2月に立てられている。戊辰戦争(1868-1869)の戦勝凱旋記念だった。 1868年旧1月4日に隊は結成され、2体に分かれ山国を出発し、83人が京都に結集した。北野天満宮に詣で必勝祈願した。 ◆連歌所の井戸 「連歌所の井戸」が中門の西南に残されている。 南北朝時代、1391年、足利義満(1358-1408)は、一日万句の大連歌会を催した。境内に連歌会所があり、連歌堂があった。近代、1873年まで井戸の西に連歌堂が建てられていた。 室町時代中期の連歌師・宗砌(そうぜい、?-1455)、宗祇(そうぎ、1421-1502)などが会所奉行をつとめた。室町時代-江戸時代、毎月旧18日に月次会の連歌会が行われている。連歌を献じ、神の御意を慰めることを法楽といった。聖廟法楽は、毎月旧25日に催されていた。そのほか、御忌日(旧2月25日)、宮渡祭日(旧6月9日)、例祭日(旧8月4日)なとが催されていた。 ◆筆塚碑 参道脇に小野英棟(?-?)の「筆塚碑」がある。江戸時代後期、1834年に立てられている。菅原道真が手習い(習字)の神として信仰されたため、北野天満宮をはじめ各地の天満宮には、使い古した筆を埋めて供養する筆塚が立てられた。 碑文によると、商人・英棟は、深く仏教に帰依し、30万の放生を行い、法華経66部をたびたび書経し、66カ国の霊場に納めた。また、一石一字を洛東の某寺に奉納し、写経奉納なども重ねた。年月を経て、写経などで使った使い古しの筆が山のようにあり、道真の廟(北野天満宮)に筆塚を建て、露電散人という人が碑文の執筆を行ったという。 高さ124㎝、幅105cm、八瀬真黒石。 ◆露乃五郎兵衛歌碑 境内南の駐車場近くに、露乃五郎兵衛歌碑が立てられている。江戸時代前期の落語家・初代・露乃五郎兵衛(1643?-1703)は、京落語(上方落語)の祖とされている。碑には「人艸(草)や 来た野(北野)の 露乃五郎兵衛」と刻まれている。(『近世奇跡考』) 現代、1999年に2代目・露の五郎(1932-2009)が建立した。なお、北野天満宮では、一門による落語会「もみじ寄席」(11月)が開催され、開演前に碑前祭が催されている。 ◆乳牛院 平安時代、境内の右近馬場、現在の一の鳥居の西付近に、乳牛院(にゅうぎゅういん)が置かれ、一帯の牧場は、乳牛院の原と呼ばれたという。 乳牛院は、平安時代に設置され典薬寮(てんやくりょう)に付属した。別当が総監し、乳師長上に統轄された品部(しなべ)の乳戸が、乳牛の飼育、牛乳の採取を行った。牛乳のほか、薬としての蘇・醍醐を天皇家に供給していた。飼料は丹後、丹波より、1日3升1合が進上されていた。 ◆名物 ◈安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、北野天満宮の縁日に決まって現れる老人がいた。名も名乗らず境内出店の者に小さな餅を5、6個売ると去る。薄い皮に餡を包んだ餅で、次第に評判をとる。ある時、一人の者が老人に尋ねると「河内屋長五郎」と名乗った。1587年、九州平定を終えた豊臣秀吉は北野天満宮で大茶会を催した。長五郎も茶屋を出し、秀吉に餅を献上するとおおいに気に入られた。秀吉が「長五郎餅」と命名したという。現在も「長五郎餅本舗」(上京区一条七本松西)が店を開いている。当宮の縁日などに境内の茶店に出されている。 ◈「粟餅所澤屋」(上京区北野天満宮前西入)は、江戸時代創業という。粟餅は、粟を蒸してつきあげたもので、こし餡か黄粉をまぶしている。 ◆梅 境内には2000本/1500本、50種の梅木が植えられている。 ◈菅原道真は梅を愛で、北野天満宮と梅の関わりは深い。神紋も梅鉢になる。道真11歳の時に「月夜に梅花を見る」、太宰府下向に際して紅梅殿で詠んだ「東風(こち)吹かば 匂ひやこせよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな」がある。以来、飛梅(とびうめ)伝承、室町時代には、渡唐(ととう)天神が生まれた。 ◈授与される縁起物「大福梅(おおふくうめ)」が知られている。6月/5月末に梅は境内で採取され、3t/2tが樽で塩漬けされる。土用干しは大暑から行われ、2-3週間/4週間かけて天日干す。その後、再び塩でまぶして貯蔵する。正月の縁起物として、12月13日の事始めから年末まで授与される。元日の朝、初茶(白湯)に入れて飲むと一年間、無病息災で過ごせるという。 平安時代中期、951年に、第62代・村上天皇(926-967)の病が平癒したことから、以後「王服」として伝えられるようになった。 ◆松 ◈北野天満宮は松との関わりも深い。神紋は松が三つ重なる「三蓋松(さんがいまつ)」になる。現在も境内には120本ほどの松が植えられている。かつて、表参道には松林(北野の松原)が続いていた。松原の復活のために、現代、2014年より松の植樹が始まっている。 太宰府(福岡県太宰府市)で菅原道真が亡くなった際に、自らの魂が鎮まる地とは、一夜にして千本の松が生える場所であると告げたという。 ◈北野天満宮の七不思議の史跡のひとつに数えられる「影向松(ようごうのまつ)」は、一ノ鳥居の近くに右手に植えられている。三冬(初冬-節分)の間の初雪の時に祭神・道真が降臨し、雪見の歌を詠んだとされる。道真は天台座主・尊意(866-940)より仏舎利を伝播し、常に襟にかけて護持されていた。初雪の日、仏舎利は太宰府より飛来しこの松の枝に掛かったという。以来、松は影向松と呼ばれた。 ◈「代継(よつぎ)の松」は、影向松の北に隣接して植えられている。代々にわたり仁和寺(右京区)より寄進され植え替えられている。現在の松は、現代、2023年7月に奉納された松であり、影向松が枯れた際に備えられてる。 第59代・宇多天皇(867-931)、菅原道真、仁和寺、北野天満宮には深い縁があり、仁和寺境内の「菅公腰掛石」の傍らには、北野天満宮が奉納した紅白梅一対が植えられている。 ◆桜 北野天満宮は桜との関りもある。 平安時代前期、807年に右近の馬場は 開かれた。道真が好んだことから右近衛大将の由来により「右近衛府の馬場」「右近馬場」といわれた。桜が植えられ、桜狩が行われていたという。道真も好んだという。安土・桃山時代に築かれた御土居にも、かつて桜の木が多く植えられていた。 道真の歌に「桜花ぬしをわすれぬものならば吹きこむ風にことづてはせよ」がある。 社務所前にある桜は「北野桜」(開花時期: 4月中旬)と呼ばれている。現代、2016年に新品種に認定された。開花時は白色の花弁で、徐々に桃色になる。日本唯一の新品種という。樹高8m、幹回2m、樹齢120年。 ◆樹木 ◈オガタマノキ、クスノキ、クロマツ、御土居東風にケヤキの大木がある。伴友社にタチバナ、文子天満宮にトチノキ、ムクノキ、モミ、シダレエンジュがある。 ◈伴友社に左近の桜、右近の橘がある。社務所前の北野桜(開花4月中旬)は、樹齢120年といわれる。現代、2016年に新種と認定された。 ◈本殿には左にウメ、右にクロマツが植えられている。 ◆野生生物 ナガバヒョウタンゴケ(蘚類、準絶滅危惧種)がある。 現代、2015年現在。 ◆ホタル 境内西を流れる紙屋川周辺には、現代、2008年頃より、ゲンジボタルが飛ぶようになった。昭和の初めには生息しており、その後見られなくなっていた。6月中旬に「ほたるの夕べ」が催されている。 ◆北野天満宮の御土居遺構 紙屋川の外(東岸)に御土居の土塁が築かれた。現在も北野天満宮の西、紙屋川との間には遺構が保存されている。頂部の幅12m。 平安時代には、北野天満宮東側に西大宮川(松葉川)が流れていた。水は平安京大内裏大宮御所の御用水として使用され、北野は清浄の地とされた。 安土・桃山時代、1591年に、豊臣秀吉(1537-1598)は御土居築造を行い、御土居の北西になる鷹ヶ峯、北野天満宮、円町付近は紙屋川の自然地形を堀として利用した。 北野天満宮境内の御土居管理について、奉行ではなく土塁の築造直後に天満宮側に引き渡されている。境内の御土居は、旧平安京の北西(乾)にあたる最も重要な箇所とされた。境内に水が溜まるのを防ぐため、排水溝遺構「切石組暗渠(悪水抜石伏樋、悪水抜き)」が設けられた。地下式か蓋付の導水路になっていた。洛中で唯一の御土居を貫通する排水溝(20/19.3m)は、土塁下に開けられ、土塁内に溜まった水を紙屋川へ落とした。境内社殿への御土居内の水による浸食を防ぐための工夫とみられている。 なお、御土居以外では、山科本願寺・寺内町にも排水路(暗渠)が設けられていた。 ◆御土居 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、高倉より東、松原以南は、相次ぐ鴨川の氾濫により荒地になった。 安土・桃山時代、1591年に、豊臣秀吉(1536-1598)は京都の再興・改造を手がける。細川幽斉(1534-1610)、前田玄以(1539-1602)などに命じ、洛中の周囲をめぐらせる堤防・惣構施設の「御土居」の築造させた。諸国大名らにより同年旧1月に着工になり、旧閏1月に2カ月で完成したという。(近衛信尹『三藐院記[さんみゃくいんき]』)。また、2-4カ月/5カ月の突貫工事で完成させたともいう。 御土居は、北は上賀茂・鷹ヶ峰、西は紙屋川(天神川)・東寺の西辺、南は東寺南の九条通、東は鴨川西岸の河原町通まで築かれた。当時存在していた聚楽第、京都御所も土塁内側に取り囲んでいる。規模は、東西3.5km、南北8.5km、総延長は22.5kmにもなった。 御土居は、当初「土居堀」と呼ばれた。ほかに「京廻りノ堤」、「新堤」、「惣曲輪(そうぐるわ)」、「土居」などとも呼ばれ、江戸時代には「御土居」と称されるようになる。 御土居の構造は外側に堀(濠)、内側に台形状の土塁を築いた。工法は「掻揚城(かきあげしろ)」が採られ、掘った堀の土を積み上げて土塁を築き、積石・石垣で地盤を固めた。墓石・地蔵なども「礎石」として使われている。なお、当時の構築物では一般的なことだった。掻揚だけでは、土塁を築く土量が不足したとの見方もある。 土塁規模は一定しておらず、高さ3.6-5.4/6m、基底部幅10-20m、頂上部幅4-8m、犬走り1.5-3mあった。土塁頂上は、盛土の保護・強度を増すために竹林が植えられ覆われていた。このため、竹薮の伐採は厳禁された。土塁の外には、堀(幅3.6-18m/12.5-20m、深さ1.5-2.5m)が設けられていた。堀は河川・池・沼などの自然地形も利用して築造されている。堀には水が溜められ、江戸時代には、農業用水としても利用されている。 御土居には「京の七口」と呼ばれる出入口が開けられ、主要な街道に通じていた。出入口は特定されず、当初は10カ所あり、江戸時代前期には40カ所にも増えたという。 「普請太閤」といわれた秀吉の御土居築造の意図は、複合的なものとされる。一般的には、鴨川・紙谷川(天神川)などの氾濫に対する水害対策・防災的な堤防の意図が強かった。さらに、外敵に備える防塁の意味も加わる。平安京以来、京都は九条大路の南以外には羅城は築かれていなかった。御土居により初めて、本格的な城塞により囲まれることになる。 御土居築造により、都の開発は鴨川の間際まで進んだ。また、聚楽第・御所を取り込むように構築されたため、「洛中」・「洛外」の区分を生み洛中範囲の確定に繋がった。軍事的な城壁の役割、権勢誇示という政治的な意味合いもあった。それまでの権力支配(朝廷・公家・寺社)から町衆を分断させ、聚楽第を中心にした新都市の再編・支配が強行されたともいう。1591年の御土居築造が、1592年の文禄の役の前年にあたり、秀吉の朝鮮・明攻略を前提とした首都防衛機能の一環だったともいう。なお、築造に際して、小田原城の城下を模したとする見方もある。 御土居築造に先立ち、新たに「町割(天正町割)」も行われた。1590年に寺院に対し「寺割」が実施される。それまで散在していた寺院を強制移転させ、新たに寺町、寺之内、本願寺などの寺院町を形成させた。これにより、防御・防災、税徴収の効率化、寺院と民衆の結びつきの分断の意味もあったという。 平安京以来の条坊制は、東西南北一町四方(正方形)の区画を基本としていた。これでは、中心部に無駄な空地が生じる。秀吉は一部を除き、これを半町一町の短冊型(長方形)の区割りに再編する。半町毎に、新たな南北の道路(小路)を設けた。この新しい町割により、町家数・人口増加をもたらし、検地の効率も高められた。 御土居の保全は、京都所司代の命により、近郊の農民が駆り出されていた。江戸時代前期、1669年以降は、角倉了以の子・角倉与一(1571-1632)が「土居薮之支配(奉行)」に任じられ、管理権を与えられている。この頃、御土居に繁茂した竹(土居薮)を民間に払い下げている。竹は資材として利用された。 御土居築造から40年ほどで、都の開発が御土居を越えて進行する。鴨川には新たな堤防が築かれ、東側の開発が進み土塁は取り壊された。御土居のうち堤防の役割を果たしていたものを除き、大部分は次第に撤去され、屋敷用地・道路などに転用される。なお、江戸時代中期、元禄期(1688-1704)までは、堀はまだ水堀としては機能していた。その後、築造後100年を経て堀は埋没し、周辺住民の生活廃材の捨て場になった。このため、後の発掘調査により土器・陶磁器、瓦、金属製品、石加工品、木製品などが多数出土している。 近代以降、1870年の京都府の「悉皆開拓」令により、府は土地の払い下げを通達している。以来、御土居の破壊が急速に進行する。「御土居薮地」は、田圃、畑、桑畑、茶畑などに開墾することが奨励された。1945年の第二次大戦後は、土塁遺構の大部分は消失し、現在はごく一部のみが保存されている。 ◆御土居の国史跡 近代、1919年の史蹟名勝天然祈念物保存法、1930年には御土居8カ所が国史跡指定地になった。 その後、現代、1965年に北野天満宮境内の1カ所が追加され、現在、9カ所が指定地になっている。1.平野(北区平野鳥居前町)、2.紫野(北区紫野西土居町)、3.鷹ヶ峯(北区鷹ヶ峯旧土居町)、4.鷹ヶ峯(北区鷹ヶ峯旧土居町)、5.大宮(北区大宮土居町)、6.紫竹(北区紫竹上長目町)、7.蘆山寺(上京区来之辺町)、8.西ノ京(中京区西ノ京原町)、9.北野天満宮(上京区馬喰町)になる。 史跡指定地のほかにも、4カ所で土塁遺構が見られる。 ◆市電 付近に市電の停留場「北野」があった。 近代、1895年2月に日本初民営の京都電気鉄道が営業開始した。同年9月に、堀川線(北野線)が東堀川通に開通し、中立売線・府庁前-堀川下立売-堀川中立売と結ぶ。1900年5月に、堀川線(北野線)の堀川中立売-北野下ノ森が開業した。同年に、北野(下ノ森)車庫が開設されている。1905年12月28日に、京都駅前-北野下ノ森に至る堀川線(北野線)が全通した。 1912年5月10日には、堀川線(北野線)・北野下ノ森-北野が開業している。これにより停留場の北野(北野天満宮の北南神苑西側)まで延伸された。1918年7月1日に、京都電気鉄道は京都市に買収され、同線は京都市電北野線になった。現代、1957年3月19日に、市電今出川線敷設工事に伴い、北野電停は北野天満宮境内横から今出川通南側へ移設され、若干路線は短縮になっている。 1961年7月31日に、北野線は廃止された。 ◆文学 ◈川端康成(1899-1972)の『古都』(1962)に、北野天満宮、北野おどりが登場する。 ◈渡辺淳一(1933-2014)『化粧』(1982)では、梅花祭なども描かれている。 ◆映画 ◈監督・牧野省三により境内で映画撮影が行われた。2作目の時代劇映画「菅原伝授手習鑑」、3作目「小島孝徳誉の桜」であり、牧野の千本座の役者たちが出演した。牧野は、2作目撮影時に物が消えるトリック撮影を偶然に生み出した。 ◈時代劇映画「千姫御殿」(監督・三隅研次、1960年、大映)の撮影が行われた。 ◈時代劇映画「御法度」(監督・大島渚、1999年、松竹)では、夜道を新入隊士の美男剣士・加納惣三郎(松田龍平)と井上源三郎(坂上二郎)が小川亭に向かう場面が撮られた。 ◆アニメ ◈アニメーション『けいおん!(第1期)』『 けいおん!!(第2期)』(原作・かきふらい 、監督・山田尚子、制作・京都アニメーション、第1期2009年4-6月、第2期2010年4月-9月、第1期全14話、第2期全27話)の舞台になった。第2期4話「修学旅行!」で登場する。楼門、三光門、神牛像、絵馬所、本殿などのシーンがある。 ◈アニメーション『へうげもの』(原作・山田芳裕、監督・真下耕一、制作・ビィートレイン、2011年4月- 2012年1月、全39話)の舞台になった。 ◆祭礼 ◈「梅花祭(ばいかさい)」(2月25日)は、菅原道真の命日に催される。隆盛の神饌に菜の花を挿して供えた。また、菜の花が咲いていない時には、代わりに梅の木を挿したともいう。平安時代後期、1109年にすでに行われたという。また、祭神を宥(なだ)めるため、「なだめ」に音の通じる菜種(なたね)の花を供え、「菜種御供(なたねのごく)」と呼ばれたともいう。また、近世中期に菜種御供は失われたともいう。梅花御供が本来の形ともいう。近代以降、梅の花を用いるようになり「梅花御供」と呼ばれる。 現在の梅花御供は、土器に玄米で高盛し、梅の小枝を挿す。台に42個、33個を載せる。さらに蒸飯を供える。 当日本殿の梅花祭神事では、神職は冠に名残の菜の花を付けて奉仕する。皇后御代拝(宮内庁京都事務所長)が参向、礼拝する。安土・桃山時代、1587年の豊臣秀吉(1537-1598)が催した北野大茶湯に因み、1952年より「野点大茶会」が三光門前広場で催されている。梅花ほころぶ境内で、上七軒歌舞会協賛下、芸舞妓・女将による野点の奉仕がある。 ◈「御誕辰祭・大茅(おおち)の輪くぐり」(6月25日)は、半年の穢れを祓い無病息災を願う。夏越(なごし)の大祓(6月30日)を前に、祭神・菅原道真の誕生日(6月25日)より茅の輪をくぐることができる。近年、茅の輪は、道真にあやかり「智の輪」とされ、受験生なども参拝している。 大茅の輪(直径5m)は、南丹市美山町などで刈り取られた茅を用い、神職20人などにより作られている。 ◈「北野祭」とは、豊年のための雷公祭であり、平安時代中期、987年旧8月5日に官祭になる。本殿祭と神幸祭が一体になり行われていた。第70代・後冷泉天皇(1025-1068)の時、平安時代後期、1046年以来、旧8月4日に改められる。母・藤原嬉子(1007-1025)の命日が5日だったためという。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、神幸祭が途絶えた。 近代、1875年以来、私祭として再興される。ただ、神幸祭は10月の瑞饋祭に行われ、例祭では本殿祭だけが斎行されてきた。現代、2025年に瑞饋祭を「北野祭」に改め、祭りの再興を目指している。 ◈「北野御霊会(きたの-ごりょうえ)」は、平安時代中期、987年に始まった勅祭「北野祭」の一環として催されていた。国家平安、疫病退散を祈願した。 神仏習合期には、北野天満宮と比叡山延暦寺(大津市)は本山と末寺の関係だった。御霊会には、延暦寺の僧侶も参列した。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により一時途絶える。 現代、2021年9月にコロナ禍終息を願い550年ぶり復活した。宮司による祝詞奏上、僧侶による法華経法要「法華三昧」の奉納、北野天満宮巫女による「紅わらべ」の舞が行われた。 ◈平安時代以来の五穀豊穣に感謝する秋の祭礼「瑞饋祭(ずいきまつり)」(10月1日-5日)が催されていた。「芋茎(ずいき)祭」とも呼ばれていた。 かつて、太宰府で没した道真の自刻という木像を京都に持ち帰り、安楽寺(一之保神社)に祀った。以後、秋に五穀豊穣を祈願し、穀物や野菜を台に盛り、北野社に献上した。また、旧9月9日に西ノ京の神人(じにん)は、野菜、穀物、草花などの供物を北野社に献じたことを始まるともいう。 平安時代中期、永延(987-989)以降は、北野祭(8月5日)に供物を奉じた。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により中絶する。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)/1607年、現在みられるような神輿に野菜を飾る形になった。盛時には神輿が8基が出ていた。室町時代後期、応仁・文明の乱後、神幸祭は途絶える。近代、1875年に結成された梅風講社により瑞饋祭は運営され、神幸祭は瑞饋祭に取り入れられた。現代、2025年に「北野祭」に改められ、北野祭の再興を目指している。 葱花輦形(そうかれんがた、現在は四方千木形)の屋根を瑞饋で葺き、新撰米、麦、豆、里芋の茎、そのほかの野菜、果物、乾物、金盞花、人物花鳥部分には湯葉、麩、海苔などで飾った神輿を担ぐ。北野祭(例祭)のお供えの野菜を、神輿に作り飾りつけたことに始まるともいう。 現在の祭りは、1日に神幸祭で神輿3基が神霊を遷され、御旅所(中京区西ノ京神輿ヶ岡町)へ渡御を行う。第62代・村上天皇(926-967)の寄進とされる第一鳳輦、松鉾など150人が向かう。神輿は御旅所で4日にかけて飾り付けを行い、神輿が並び駐輦する。八乙女田舞奉納が行われる。2日、献茶祭が催される。3日、甲御供(かぶとのごく)奉納神撰が行われる。4日、鳳輦・神輿巡行で、3基の神輿が還幸し、瑞饋神輿2基が続く。牛に曳かれた御羽車も加わり還幸する。この還幸祭(おいでまつ り)は、天神が本社に還るとともに、道真の御霊が神として初めて北野へ鎮座した由来が再現されている。本社では奉射祭が行われる。5日の後宴祭に乙女田舞奉納が行われる。 剣鉾について、9月24日に梅鉾(二十四日講)・松鉾(氏子講社・神若会)2基が組立てられる。梅鉾は、近代、1879年頃に製作されたとみられる。護持する二十四日講(梅鉾会/梅鉾保存会)は、1876年に結成されている。松鉾は、永栄鉾が製作し護持していた。戦後に北野松栄講を経て、現在は氏子講社・神若会が護持する。10月1日に、剣鉾は神幸列とともに枠造りで曳行され西ノ京御旅所に移る。鉾頭・鳳輦は神輿殿に飾られる。4日に剣鉾は本宮に戻る。 ◈「ジャンボ絵馬」(12月25日-来年1月上旬)が楼門に掲げられる。ヒノキの無垢材、幅3.3m、高さ2.25m、重さ120kg。 ◆萬燈祭 「萬燈祭(まんとうさい」は、祭神・菅原道真の慰霊とその精神の継承を目的にしている。没後50年毎に「大萬燈祭」、その間の25年毎に「半萬燈祭」を斎行し神振行事を行ってきた。さらに、大祭に合わせ社殿の大規模な修造、境内の維持整備なども行われてきた。 近代、1902年の「千年大萬燈祭」では、本殿屋根の檜皮葺替、楼門建立などが行われた。1928年の「千二十五年半萬燈祭」では、宝物殿建立が行われた。この時、崇敬会「北野會」顧問には実業家・政治家・渋沢栄一(1840-1931)が就任した。 現代、1952年の「千五十年大萬燈祭」では、多くの祭典・神振行事が行われる。第36代横綱・羽黒山(1914-1969)、第38代横綱・照國(1919-1977)の神前土俵入、稚児「八乙女」の奉納、斎行記念の上七軒歌舞練場での「第1回北野をどり」が上演された。2002年の「千百年大萬燈祭」では、本殿屋根総檜皮葺を改修し、八棟造の大屋根を復活させている。 ◆四方参り 京都での節分に行われる「四方(よも/しほう)参り」とは、千年前から続く風習という。近年になり人気を博している。吉田神社(2月1-3日)、壬生寺(2月1-3日)、八坂神社(2月1-2日)、北野天満宮(2月1-2日)の順に4社寺を参り、邪鬼を祓い無病息災・招副祈願する。 節分の夜、最初に邪気(鬼)は、京都御所(上京区)の表鬼門に位置し守護する東北・吉田神社(左京区)に出現し、ここを追われる。さらに裏鬼門の西南・壬生寺(中京区)、続いて東南・八坂神社(東山区)、最後に西・北野天満宮(上京区)に逃げ入り、境内社の福部社の中に閉じ込められるという。 ◆年間行事 影向松での臨時祭典(初雪の日)、歳旦祭(21:30に閉門)(1月1日)、筆始祭・天満書(10:00-16:00に絵馬所で書き初め)(1月2日-4日)、奉納狂言(13:00に神楽殿)(1月3日)、初天神(1月25日)、節分祭・追儺式(10:00に節分祭、13:00より北野追儺狂言、上七軒の芸舞妓による日本舞踊、豆撒き。)(2月立春前日)、梅苑公開(2月-3月)、梅花祭(道真の祥命日に行われる。白梅、紅梅の小枝を挿し、玄米を入れた筒状の紙立(こうだて)が供えられる。厄除玄米の授与がある。1952年より始まり、上七軒の芸舞妓が茶席の奉仕をする。)(2月25日)、曲水の宴(2016年に再興された。)(3月9日)、祈願絵馬焼納祭(浄火で奉納された1年分の絵馬15万枚を焼納し合格などを祈願する。)(4月3日)、文子天満宮祭(4月中旬)、火之御子社例祭(雷除大祭)(6月1日)、御誕辰祭・大茅(おおち)の輪くぐり(6月25日)、御手洗祭・七夕祭(7月7日)、足つけ燈明神事(8月中旬)、例大祭・北野祭(8月4日)、北野祭(旧名は瑞饋祭、平安時代以来という五穀豊穣に感謝する。芋茎祭ともいい里芋の茎、野菜、果物、乾物などで作った神輿を担ぐ。)(10月1日-5日)、余香祭(10月29日)、もみじ苑公開(11月-12月)、御茶壺奉献祭・口切式(11月26日)、もみじ寄席(11月)、献茶祭(12月1日)、楼門前に干支大絵馬の設置(三輪晃久作、120㎏。)(12月1日-翌年の1月末)、事始め(大福梅が授与される。正月祝い膳に初茶とともに飲むと一年間、無病息災に過ごすことができる。)(12月13日)、終い天神(12月25日)、大晦日行事(大祓、除夜祭、火之御子社讃火祭、火縄授与、終夜開門)(12月31日)。 道真の誕生日は6月25日、命日は2月25日ということで、毎月25日に天神の縁日(「天神さん」)が開かれている。この日は宝物殿が特別公開されている。 宝物殿開館(毎月25日、1月1日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 北野天満宮の各種案内・解説板、『京の古代社寺 京都の式内社と古代寺院』、『京都・山城寺院神社大事典』、『古都・京都 北野天満宮』、『平安の都』、『平安京散策』、『京都大事典』、『京都歴史案内』、『京都の寺社505を歩く 上』、『わかりやすい天神信仰 学問の神さま』、『京都古社寺辞典』、『足利義満と京都』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『秀吉の京をゆく』、『国宝への旅 1』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『上京幕末「大政奉還その前夜」』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『お参りしたい神社百社』、『北嶺のひと 比叡山・千回峰行者 内海俊照』、『京の石造美術めぐり』、『秀吉の京をゆく』、『歴史の京都4 芸術家と芸能家』、『阿国かぶき前後』、『新選組と幕末の京都』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『鳥居』、『京都隠れた史跡100選』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京に燃えたおんな』、『女たちの京都』、『京都歩きの愉しみ』、『あなたの知らない京都の歴史』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』、『茶のある暮し 四季の茶の湯 春』、『週刊 日本の美をめぐる 18 利休・織部と茶のしつらえ』、『週刊 京都を歩く 31 北野』、『週刊 神社紀行 4 北野天満宮』、『豊臣秀吉と京都 聚楽第・御土居と伏見城』、『御土居堀ものがたり』、『洛中洛外』、『秀吉の京をゆく』、『京都の地名検証 2』、『京都の地名検証 3』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都・観光文化 時代MAP』、『豊臣秀吉事典』、『御土居跡』、 『建築家秀吉』、『京都の歴史災害』、延命地蔵大菩薩の駒札、『剣鉾まつり』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都の映画80年の歩み』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都ご利益徹底ガイド』、『京のしあわせめぐり55』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 40 梅桜の宮』、『N電 京都市電北野線』、『京都の災害をめぐる』、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「御土居跡-京都市」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「介護アンテナ」、ウェブサイト「露の団姫 はなしの屑籠」、ウェブサイト「コトバンク」、OpenStreetMap Japan |

|||||||

| |

||||||||