|

|

|

| 五番町・五番町遊郭 (京都市上京区) Gobang-cho(Town) |

|

| 五番町・五番町遊郭 | 五番町・五番町遊郭 |

|

|

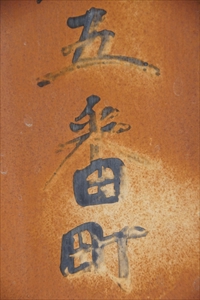

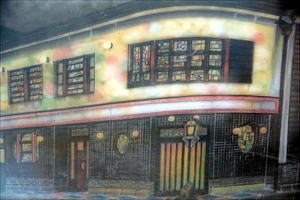

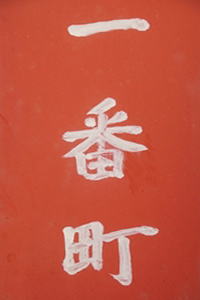

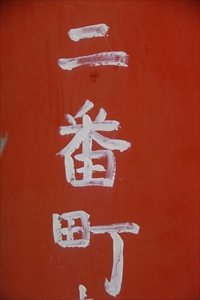

「五番町」の町名板  【参照】五番町の遊郭、旧「石梅楼」、北野界わい散歩マップより  【参照】数少ない町屋  【参照】「仁和寺街道」の通り名板  【参照】周辺の「一番町」の町名  【参照】周辺の「二番町」の町名  【参照】周辺の「三番町」の町名  【参照】周辺の「四番町」の町名  【参照】周辺の「六番町」の町名  【参照】周辺の「七番町」の町名  【参照】周辺の「三軒町」の町名  【参照】周辺の「利生町」の町名 |

仁和寺街道千本西入ルの五番町(ごばん-ちょう)には、平安時代には平安京大内裏の大蔵省などが置かれた。 安土・桃山時代には、武士が移り住む。江戸時代には、五番町遊郭(ごばん-ちょう-ゆうかく)が開かれている。 ◆歴史年表 平安時代、この地には平安京大内裏の大蔵省、掃部(かもん)があった。(『捨芥抄』宮城指図) 安土・桃山時代、1587年、豊臣秀吉は内野での聚楽第造営に際し、付近を一番町-七番町まで区分し武士を住まわせた。(『坊目誌』) 1595年以降、聚楽第の破却後、五番町も荒廃した。 江戸時代、1708年、旧3月、宝永の大火により、御所西側の烏丸下立売下ル辺の住民は一番町-七番町に移り住む。(『坊目誌』) 享保年間(1716-1736)/1736年、五番町は、北野天満宮、愛宕山参の詣客を相手とした茶屋が営まれる。(『坊目誌』) 1754年、「五ばん丁」とある。(『再販名所手引京図鑑綱目』) 1764年、五番町は制限を付けて茶屋渡世を許されたともいう。 1767年、四番町域の三ッ石町が茶屋営業を公許される。(『京都府下遊郭由緒』) 1781年、五番町は区域を拡充し、繁盛したという。 寛政年間(1789-1801)以前、利生町にも茶屋株が認められる。 1790年、遊女商売が五番町、四番町に許可された。 1798年、西蓮寺南町が茶屋営業を公許される。(『京都府下遊郭由緒』) 1859年、上七軒から五番町への出店営業(期限付き)が改めて免許された。 1867年、五番町遊郭は、毎年の傾城町(島原)への冥加金上納により、出店営業は無期限許可になる。 1868年以前、明治維新前、五番町は聚楽組の新シ町内野組に属し、三〇軒役を負担していた。 近代、1870年、五番町遊郭は、島原から府の管轄に移行した。 1875年、五番町遊郭に女紅場が設けられる。 1929年頃、女将・辻金時は五番町で重きをなした。 1912年、五番町遊郭の地域が指定されている。(『府令6号』) 1937年、五番町遊郭娼妓の生活・食事改善のため、共同炊事場の設置、栄養食の配給も行われていた。 現代、1945年以降、遊郭は娼妓のみになったという。 1949年、五番町から「北新地」にか町名を変更した。その後、「西陣新地」の町名に改めている。 1950年、7月2日、鹿苑寺(金閣寺)が僧・林承賢により放火され焼失した。 1958年、売春防止法により五番町遊郭は廃止された。 1962年、小説家・水上勉の長編小説『五番町夕霧楼』が発表された。 1963年、映画「五番町夕霧楼」が公開される。 ◆辻 金時 近代の芸妓・辻 金時(1885?-?)。詳細不明。女性。1902年、五番町東部の芸妓部の芸妓になる。後に茶屋「辻鶴」の女将になった。1929年頃、五番町の芸妓組合で重きをなしていた。1931年、芸妓生活29年で引退している。 ◆水上 勉 近現代の小説家・水上 勉(みずかみ/みなかみ-つとむ、1919-2004)。男性。福井県の生まれ。父・宮大工職・覚治、母・かんの次男(5男1女)。1924年、本郷村小学校野尻分教場に入学し、1925年、本郷小学校本校に転入する。1929年、10歳で口減らしのため、京都の相国寺・瑞春院に入る。1カ月ほど修業し帰郷した。1930年、瑞春院に入り山盛松庵の許で修業した。1931年、得度し沙弥になり、大猶集英と称した。室町第一小学校に転入し、禅門立紫野中学校に入学する。1932年、2月、瑞春院を脱走し引き戻され、相国寺・玉龍庵に入る。11月、天龍寺派別格地衣笠山等持院の徒弟になり、承弁に改める。1934年、私立花園中学校3年に編入学した。1936年、私立花園中学校を卒業後、還俗する。伯父の下駄屋(下京区八条坊城)で働き、後にむぎわら膏薬の西村才天堂で行商をした。1937年、立命館大学文学部国文学科に入学し、12月、退学する。1938年、染物屋(堀川上長者町)に転居し、京都小型自動車組合の集金人をした。後に京都府満州開拓青少年義勇軍応募係になり、府下を巡回する。8月、満州に渡り、奉天の国際運輸会社で苦力監督見習いになる。11月、喀血して石川病院に入院した。1939年、 2月、帰国し生家で病気療養し、文学に目覚める。8月、徴兵検査を受け丙種合格になる。9月、『月刊文章』に『日記抄』を投稿し、小説家・高見順の選で選外佳作になる。1940年、小説家・丸山義二の紹介で日本農林新聞社に勤めた。1941年、報知新聞社校閲部、学芸社、三笠書房に移る。雑誌『新文学』の同人になり、高橋義孝、福田恒存、梅崎春生、野口富士男らを知る。加瀬益子と同棲し、長男が生まれた。1942年、守谷製綱衡所工場に移る。1943年、映画配給公社に 転職した。松守敏子と結婚する。後に日本電気新聞社に移る。1944年、 戦時のため郷里に疎開し、福井県大飯群青郷国民学校高野分校に助教として赴任した。5月、召集を受け、第十六師団中部第四十三部隊輜重輓馬隊に入隊する。7月、除隊になり、高野分校で教鞭をとる。1945年、終戦を迎え上京した。虹書房を興した。1946年、『新文芸』の編集員になり、小説家・宇野浩二の原稿を疎開中の信州松本に貰いに行き、以後、師と仰ぐ。1947年、虹書房は倒産し、文潮社に移る。1948年、浦和市に転居した。7月、宇野の推薦で処女作『フライパンの歌』がベストセラーになる。1949年、 妻は長女を残し家出した。東京に転居する。1951年、 離婚し、1952年、子を郷里に預け、雑誌社・業界新聞社に勤務した。1956年、西方叡子と再婚し、子を呼び寄せる。1957年、松戸に転居し、洋服行商で生計を立てた。1959年、 松本清張の『点と線』に刺激され、『霧と影』で文壇に戻る。新社会派推理小説として評判を得た。東京に転居する。1961年、『海の牙』で日本探偵作家クラブ賞を受賞した。瑞春院の体験を題材に『雁の寺』で、直木賞受賞を受賞した。 1963年、身体障害児問題について問題提議する。1965年、リハビリ施設「太陽の家」を設立し理事になる。1966年、『城』で文藝春秋読者賞を受賞した。1971年、『宇野浩二伝』により菊池寛賞を受賞する。1973年、『北国の女の物語』『兵卒の鬣(たてがみ)』で吉川英治文学賞を受賞する。1975年、『一休』で谷崎潤一郎賞を受賞した。1977年、『寺泊』で川端康成文学賞を受賞する。1980年、『あひるの靴』で斉田喬戯曲賞を受賞した。1984年、『良寛』で毎日芸術賞を受賞する。1985年、郷里に「若州一滴文庫」を設立した。1986年、日本芸術院賞恩賜賞を受賞した。1992年、東京都文化賞を受賞した。1998年、文化功労者に選ばれる。2002年、『虚竹の笛』で親鸞賞を受賞した。2004年、長野県で亡くなった。85歳。 ほかの作品に五番町遊郭を舞台にした『五番町夕霧楼』(1963) を書いている。水上は五番町遊郭に一時通っていた。『越前竹人形』 (1963) 、『飢餓海峡』(1964) などもあり、映像化・舞台化された作品も多い。 ◆林 養賢 近現代の学生僧・林 養賢(はやし-しょうけん、1929-1956)。男性。京都府舞鶴市の生まれ。父・僧侶・道源、母・志満子の長男。生家・西徳寺は寒村の貧しい寺だった。父は結核を患う。幼い頃から吃音で疎外感を抱く。田井小学校から、東舞鶴中学校に入学し、伯父・林喜一郎方に寄宿した。父が亡くなる。1943年、16歳で鹿苑寺(金閣寺)で得度を受け、1944年、鹿苑寺長老・村上慈海の徒弟になる。花園中学校に転学し、勤労動員で市内の宮本製作所で働いた。1945年、中学校を卒業後、1年ほど肺浸潤のため郷里で静養する。1946年、金閣寺に戻り、相国寺山内禅門学院に学ぶ。1947年、大谷大学予科3年を経て、1950年、4月、同大学本科支那学科に進んだ。7月2日未明、鹿苑寺に放火し焼失させた。自殺を計り山中で発見され、一命は取り止めた。 懲役7年の判決を受け加古川刑務所で服役する。1953年、八王子医療刑務所に移され、1955年、京都刑務所に移送される。10月、恩赦減刑による刑期満了で釈放された。府立洛南病院入院し、1956年、病死した。26歳。 犯行に及んだ動機を「金閣の優美さをのろい、反感をおさえきれなかった」と語る。事件は、小説家・三島由紀夫の『金閣寺』(1956)、小説家・水上勉の『五番町夕霧楼』(1962)の題材になった。なお、事件後、西陣署に面会に来た母・志満子を養賢は拒否している。翌朝、志満子は帰りの列車から保津川に投身自殺した。 墓は舞鶴市安岡の共同墓地に母と並んである。 ◆大蔵省 ◈付近は平安京大内裏の「大蔵省(おおくら-しょう)」の跡地になる。 大蔵省は、律令制八省の一つだった。律令制下では予算編成権などが民部省に移り、重要視されなくなった。 租税・貢献物の管理出納、銭貨、度量衡、購入物の売り値の決定、器具・衣服の製作などを行なった。 5司の典鋳(いもの)、掃部(かもり)、漆部(ぬりべ)、縫部(ぬいべ)、織部(おりべ)を管轄した。職員は長官に卿、輔、丞、録 (さかん) 、国庫の職員、手工芸の技術者などもいた。 ◈付近は平安京大内裏の「掃部(かもん/かにもり/かむもり/かもり)」の跡地という。大蔵省の南にあった。 掃部(掃部寮)は令制官司の一つだった。令制では、宮内省の内掃部司、大蔵省の掃部司があった。平安時代前期、820年に併合し掃部寮になる。 宮内省に属し、宮中の掃除・設営を司った。神事、仏事、儀式、政務、藺田(いでん)、蒋沼(こもぬ)などの経営、資材調達なども行った。 職員には、頭(かみ)、助(すけ)、允(じょう)、大少属(さかん)、史生(ししょう)などがいた。 ◆五番町 安土・桃山時代、1587年に、豊臣秀吉は内野に聚楽第を造営している。その西南の六軒町通仁和寺街道を中心に、全国から造営のために大名ではない武士らが集められた。町名に一番町-七番町までの番号名を付けて区分し、彼らを集住させた。五番町もこの組屋敷の一つになる。周辺は「内野新地」と呼ばれ栄えた。 いずれの町も、1595年以降の聚楽第の破却後に、荒廃し、田畑に変わる。(『坊目誌』)。五番町も他町と同様に荒廃した。 江戸時代前期、1708年3月の宝永の大火後、御所御苑内の拡充に伴い、御所西側の烏丸下立売下ル辺の住民が一番町に替地を与えられる。以後、一番町-七番町に移り住む。(『坊目誌』)。1754年には、「五ばん丁」と記されている。(『再販名所手引京図鑑綱目』)。近代、1868年以前の明治維新前には、五番町は聚楽組の新シ町内野組に属し、三〇軒役を負担していた。 近代、1949年に、五番町から「北新地」、その後、「西陣新地」の町名に改めた。定着はしなかった。現在は五番町に戻っている。 ◆五番町遊郭 江戸時代中期、享保年間(1716-1736)/1736年に、北野天満宮、愛宕山参詣客を相手として茶屋が営まれる。(『坊目誌』)。1764年に、五番町は制限を付けて茶屋渡世を許されたともいう。 1767年、四番町域(四番町、三ツ石町、西連寺南町、相生町)のうち、三ッ石町が茶屋営業を公許される。(『京都府下遊郭由緒』)。江戸時代後期、寛政年間(1789-1801)以前に、利生町も茶屋株が認められた。1790年には、遊女商売が五番町、四番町に差許(許可)された。参詣筋の煮売茶屋として茶立女も許される。1798年に、西蓮寺南町が茶屋営業を公許されている。(『京都府下遊郭由緒』) 1859年旧6月には、遊里の上七軒から五番町への遊女屋茶屋の出店営業(期限付)が、改めて免許されている。上七軒は旦那衆が通い、五番町・四番町は職人衆が行く下級の花街だった。1867年に、五番町は毎年の傾城町(島原)への冥加金の上納により無期限許可になる。五番町は遊郭として独立を果たした。 近代、1870年に、五番町は島原から府の管轄に移行している。1875年には、女紅場が設けられた。結果として、芸者・遊女の教化には成功しなかった。1886年7月には、京都府の五業取締規則により組合事務所が設けられている。1897年には、貸座敷取締規則により、営業区域は五番町も四番町に限定される。 1912年8月に、五番町遊郭の地域が指定される。五番町のほか、一番町(四番町に面する表)、四番町(中立売通に沿う表側を除く)、三軒町(中立売通・七本松通に沿う表側、中立売通以北・七本松通以西を除く)、白竹町、利正町の6町だった。(『府令6号』) 1912年頃には、遊郭は東西2組合に分かれ、東部は芸妓部、西武は娼妓部になった。1929年頃に、「辻鶴」女将・辻金時は、東部芸妓部の芸妓組合で重きをなしていた。 戦前までは芸妓・娼妓がいた。1937年には、娼妓などの生活・食事改善のために、共同炊事場の設置、栄養食の1日3度の配給(1人25銭)も行われていた。対象は業者120軒、娼妓・引手など1000人にのぼった。 戦後、現代、の1945年以降には、芸妓組合は解消し娼妓のみになったという。戦後の最盛期には100軒のお茶屋があり、300人近い娼妓がいたという。1958年に、売春防止法により遊郭は廃止され五番町遊郭も消滅した。 ◆文学 小説家・水上勉の長編小説『五番町夕霧楼』は、現代、1962年に発表された。1950年の金閣寺放火事件を題材している。なお、1956年に小説家・三島由紀夫(1925-1970)は『金閣寺』を発表している。 戦後間もなくの頃、与謝郡樽泊(たるどまり)の寒村に木樵の娘・夕子が暮らしていた。暮らしが貧しく、19歳で京都に出て五番町遊郭の「夕霧楼」の娼妓になった。美しく気立てのいい夕子は、やがて売れっ妓になる。タ霧楼の女将・かつ枝は、店馴染みの西陣織元・竹末甚造に、夕子の水揚げを頼み、ゆくゆくは囲われる道も見えた。 同郷の幼馴染だった櫟田正順も、京都に出てきており、名刹の鳳閣寺で小僧になっていた。夕子は、吃音の正順をいつも庇っていた。タ霧楼で夕子は自ら客を取るようになり、最初の客が正順だった。お代は夕子が自前で払った。夕子は肺病を患っており、正順も寺での修行の日々に次第に幻滅していった。 ある日、正順は寺に火を放ち逮捕され、留置場で自殺して果てる。入院していた夕子は新聞で事件を知った。病院を抜け出し故郷に戻る。夕子は正順を追い、村端れの崖上の墓地で自死する。 その骸は父の背に背負われていた。1年前に妹たちに見送られて歩いた、海迫る同じ一本道だった。 ◆映画 映画「五番町夕霧楼」は、現代、1963年に東映製作による。原題はA House of Shame、原作は水上勉、監督は田坂具隆 、脚色は鈴木尚之、田坂具隆による。配役は、片桐夕子役は佐久間良子、櫟田正順役は河原崎長一郎だった。 作品はその後も、幾度も映画化、テレビドラマ化されている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都市の地名』、『五番町夕霧楼』、『水上勉の時代』、『金閣炎上』、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」 、『亡くなった京の廓 下』、『文藝遠近』、「北野界わい散歩マップ」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|