|

|

|

| 市五郎大明神神社(市五郎神社)・御土居 (京都市中京区) Ichigoro-daimyojin Shrine |

|

| 市五郎大明神神社 | 市五郎大明神神社 |

|

|

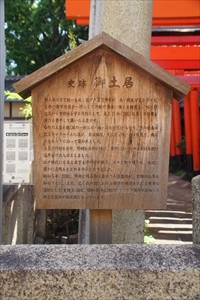

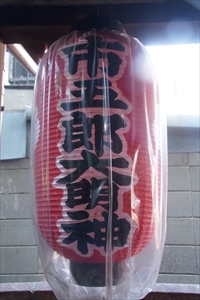

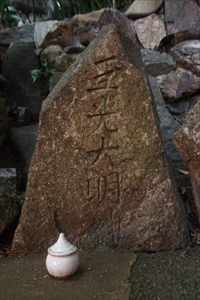

「史蹟御土居」の石標  拝殿  拝殿  拝殿  拝殿  白龍?  市五郎大明神  山下弁財天  源五郎大明神  玉光大明神  高吉大明神   「北村利幾子大刀自(おおとじ)霊神」碑  手水  御土居の斜面・石段  本殿  本殿、市五郎稲荷大明神社、市助稲荷大明神社  本殿、市五郎稲荷大明神社、市助稲荷大明神社  本殿  本殿  本殿  本殿  本殿   八一大神  八一大神   遥拝所  御土居の頂部 御土居の頂部 御土居の頂部北側  御土居の頂部南側 御土居の頂部南側 御土居の頂部  御土居の斜面・石段    国司大明神、市五郎大明神、三徳大明神   末丸大神  市八大神、八助大神、白春大神  市倉大明神  福丸大明神  市丸大神  国司大明神、市五郎大明神、三徳大明神 国司大明神、市五郎大明神、三徳大明神 国司大明神、市五郎大明神、三徳大明神  国司大明神、市五郎大明神、三徳大明神  白龍  熊鷹大神  福寿弁財天、三〇〇神?、白虎弁財天  天晃 末丸大神    南東側から見た御土居遺構 南東側から見た御土居遺構 御土居の土塁断面 御土居の土塁断面  |

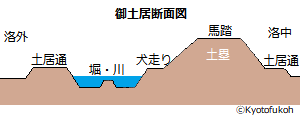

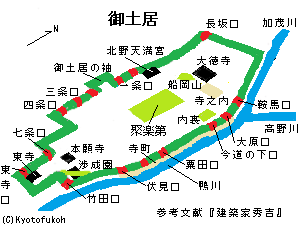

西土居通に西面して、市五郎大明神神社(いちごろう-だいみょうじん-じんじゃ)が建つ。 境内は安土・桃山時代、豊臣秀吉により築造された御土居遺構(国史跡指定地)の斜面、頂上にある。「土居稲荷」、「お土居稲荷」とも呼ばれた。 祭神は市五郎稲荷大明神、市助稲荷大明神などを祀る。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 かつて、東本願寺境内に祀られていたという。その後、伏見稲荷大社に遷され、国司神社として祀られたという。 安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉は現在地に御土居を築造させた。 近代、1890年、北村利幾子が神託を得て、この地に小祠を創建し、市五郎大明を祀ったという。(当社碑文) 1924年、市立第一商業学校(現・西京高校)の移転に伴い、整地用の土砂用に近接する御土居が削平された。 ◆北村 利幾子 江戸時代後期-近代の女性・北村 利幾子(きたむら-りきこ、1847-1916)。詳細不明。女性。岡崎に住んだ。1890年、神託を得て小祠を創建し、市五郎大明を祀った。70歳。 ◆祭神 祭神の市五郎大明神は、狸像をご神体とする。稲荷社という。 一時期、賭け事の「チーハ」にご利益があるとされ、多くの参拝者を集めた。太平洋戦争中には、出征した我が子のためのお百度参りが行われたという。 ◆チーハ 賭事の一種「チーハ(チーパ/一八/字華)」は、中国に始まり、近代、明治期(1868-1912)初期に日本に伝えられた。当初は横浜・神戸の中国人が胴元になり、その後、大正期(1912-1926)初めにかけ流行した。 胴元が、筋紙(すじがみ、2字ずつの漢字36組が書かれている)と、附和(ふわ、5字ずつ2行・4字2行の漢字が書かれている)を参加者に配る。客は賭け金を払い、附和をヒントに、胴元が伏せている筋紙の中の1組の数字を当て、賭け金を受け取った。 ◆御土居遺構 境内に、御土居(西ノ京御土居)遺構(国史跡指定地)が残る。安土・桃山時代、1591年に豊臣秀吉により築造された御土居遺構が南北方向に残る。土塁の頂上、西斜面が境内として使われている。東斜面には小規模の塚がある。鳥居が並ぶ参道部分が堀跡ともいう。規模は幅30m、高さ5m、長さ40mになる。 当社は、御土居にあることから「土居稲荷」、「お土居稲荷」とも呼ばれた。御土居そのものが神体ともいう。なお、土塁には稲荷社が祀られる例があるという。土塁に棲みついていたキツネ・タヌキなどに由来するともいう。当社は狸像をご神体にする稲荷社になる。 近代、1924年に、市立第一商業学校(現・西京高校)の移転に伴い、整地用の土砂用に御土居が削平された。当社にも工事が及び事故が相次いだ。その後、工事担当者が工事続行を止め、当社・御土居も残されたという。 ◆御土居 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、高倉より東、松原以南は、相次ぐ鴨川の氾濫により荒地になった。 安土・桃山時代、1591年に、豊臣秀吉(1536-1598)は京都の再興・改造を手がける。細川幽斉(1534-1610)、前田玄以(1539-1602)などに命じ、洛中の周囲をめぐらせる堤防・惣構施設の「御土居」の築造させた。諸国大名らにより同年1月に着工になり、旧閏1月に2カ月で完成したという。(近衛信尹『三藐院記[さんみゃくいんき]』)。また、2-4カ月/5カ月の突貫工事で完成させたともいう。 御土居は、北は上賀茂・鷹ヶ峰、西は紙屋川(天神川)・東寺の西辺、南は東寺南の九条通、東は鴨川西岸の河原町通まで築かれた。当時存在していた聚楽第、京都御所も土塁内側に取り囲んでいる。規模は、東西3.5km、南北8.5km、総延長は22.5kmにもなった。 御土居は、当初「土居堀」と呼ばれた。ほかに「京廻りノ堤」、「新堤」、「惣曲輪(そうぐるわ)」、「土居」などとも呼ばれ、江戸時代には「御土居」と称されるようになる。 御土居の構造は外側に堀(濠)、内側に台形状の土塁を築いた。工法は「掻揚城(かきあげしろ)」が採られ、掘った堀の土を積み上げて土塁を築き、積石・石垣で地盤を固めた。墓石・地蔵なども「礎石」として使われている。なお、当時の構築物では一般的なことだった。掻揚だけでは、土塁を築く土量が不足したとの見方もある。 土塁規模は一定しておらず、高さ3.6-5.4/6m、基底部幅10-20m、頂上部幅4-8m、犬走り1.5-3mあった。土塁頂上は、盛土の保護・強度を増すために竹林が植えられ覆われていた。このため、竹薮の伐採は厳禁された。土塁の外には、堀(幅3.6-18m/12.5-20m、深さ1.5-2.5m)が設けられていた。堀は河川・池・沼などの自然地形も利用して築造されている。堀には水が溜められ、江戸時代には、農業用水としても利用されている。 御土居には「京の七口」と呼ばれる出入口が開けられ、主要な街道に通じていた。出入口は特定されず、当初は10カ所あり、江戸時代前期には40カ所にも増えたという。 「普請太閤」といわれた秀吉の御土居築造の意図は、複合的なものとされる。一般的には、鴨川・紙谷川(天神川)などの氾濫に対する水害対策・防災的な堤防の意図が強かった。さらに、外敵に備える防塁の意味も加わる。平安京以来、京都は九条大路の南以外には羅城は築かれていなかった。御土居により初めて、本格的な城塞により囲まれることになる。 御土居築造により、都の開発は鴨川の間際まで進んだ。また、聚楽第・御所を取り込むように構築されたため、「洛中」・「洛外」の区分を生み洛中範囲の確定に繋がった。軍事的な城壁の役割、権勢誇示という政治的な意味合いもあった。それまでの権力支配(朝廷・公家・寺社)から町衆を分断させ、聚楽第を中心にした新都市の再編・支配が強行されたともいう。1591年の御土居築造が、1592年の文禄の役の前年にあたり、秀吉の朝鮮・明攻略を前提とした首都防衛機能の一環だったともいう。なお、築造に際して、小田原城の城下を模したとする見方もある。 御土居築造に先立ち、新たに「町割(天正町割)」も行われた。1590年に寺院に対し「寺割」が実施される。それまで散在していた寺院を強制移転させ、新たに寺町、寺之内、本願寺などの寺院町を形成させた。これにより、防御・防災、税徴収の効率化、寺院と民衆の結びつきの分断の意味もあったという。 平安京以来の条坊制は、東西南北一町四方(正方形)の区画を基本としていた。これでは、中心部に無駄な空地が生じる。秀吉は一部を除き、これを半町一町の短冊型(長方形)の区割りに再編する。半町毎に、新たな南北の道路(小路)を設けた。この新しい町割により、町家数・人口増加をもたらし、検地の効率も高められた。 御土居の保全は、京都所司代の命により、近郊の農民が駆り出されていた。江戸時代前期、1669年以降は、角倉了以の子・角倉与一(1571-1632)が「土居薮之支配(奉行)」に任じられ、管理権を与えられている。この頃、御土居に繁茂した竹(土居薮)を民間に払い下げている。竹は資材として利用された。 御土居築造から40年ほどで、都の開発が御土居を越えて進行する。鴨川には新たな堤防が築かれ、東側の開発が進み土塁は取り壊された。御土居のうち堤防の役割を果たしていたものを除き、大部分は次第に撤去され、屋敷用地・道路などに転用される。なお、江戸時代中期、元禄期(1688-1704)までは、堀はまだ水堀としては機能していた。その後、築造後100年を経て堀は埋没し、周辺住民の生活廃材の捨て場になった。このため、後の発掘調査により土器・陶磁器、瓦、金属製品、石加工品、木製品などが多数出土している。 近代以降、1870年の京都府の「悉皆開拓」令により、府は土地の払い下げを通達している。以来、御土居の破壊が急速に進行する。「お土居薮地」は、田圃、畑、桑畑、茶畑などに開墾することが奨励された。1945年の第二次大戦後は、土塁遺構の大部分は消失し、現在はごく一部のみが保存されている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 「北村利幾子大刀自霊神」碑文(1917)、『京都大知典』、『御土居堀ものがたり』、『豊臣秀吉と京都 聚楽第・御土居と伏見城』、『洛中洛外』、『秀吉の京をゆく』、『京都の地名検証 2』、『京都の地名検証 3』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都・観光文化 時代MAP』、『豊臣秀吉事典』、『御土居跡』、 『建築家秀吉』、延命地蔵大菩薩の駒札、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「御土居跡-京都市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|