|

|

||

| 平野神社 (京都市北区) Hirano-jinja Shrine |

||

| 平野神社 | 平野神社 | |

|

|

|

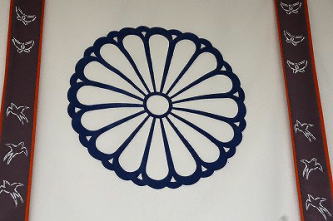

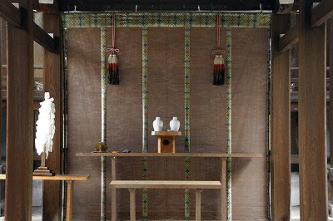

「平野皇大神(ひらのすめおおかみ)」の神額            魁      拝殿(接木の拝殿)      拝殿  拝殿  衣笠、八重紅枝垂桜      八重紅枝垂桜  一葉、寝覚    仮本殿  仮本殿  本殿拝所 本殿拝所 拝所  本殿  本殿  相殿  本殿屋根  本殿屋根   橘の実  右より、八幡大神、鈿女社、蛭子社、住吉社、春日社  八幡大神   出世導引稲荷社  猿田彦大神  サクラ      大クス  すえひろがね、磁石が石につく。 すえひろがね、磁石が石につく。   御鎮座記念祭・奉灯祭(9月14日)

大内山  平野妹背桜  アーモンド  八重紅枝垂桜  御衣黄桜  朱雀  突羽根桜の蕾  突羽根桜  白雲桜 白雲桜  松月  衣笠  おけさ  鬱金(うこん)   楊貴妃  十月桜  一葉  白妙    |

紙屋川(天神川)の西に位置する平野神社(ひらの-じんじゃ)は、古くより桜の名所で知られている。 祭神は、第一殿に主祭神の今木神(いまきのかみ、今木皇大神[いまきのすめおおかみ]、源気新生の神)。第二殿に久度神(くどのかみ、竈の神・衣食住生活安泰の神)。第三殿に古開神(ふるあきのかみ、邪気を祓う神)。第一殿に相殿の比売神(ひめのかみ、生産力の神)の四座を祀る。 県(あがた)社には、菅原氏の祖神ともいわれる大穂日命(あまのほひのみこと)を祀る。旧官幣大社。 式内社。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「葛野郡 二十座 大十四座 小六座」の「平野祭神(ひらのにまつるかみ)四座」に比定されている。旧官幣大社。 平安時代、1081年に確定した二十二社の制の上七社の一つ。神仏霊場会第94番、京都第14番。西大路七福社ご利益めぐりの一つ、開運。 源氏、平家など諸家の守護、出世導引稲荷神社は出世の信仰がある。猿田彦神社は子どもの知恵授かりの信仰がある。 ◆歴史年表 この地平野には、古くより渡来系の人々が暮らしていたという。(「山城国愛宕郡計帳」、正倉院文書) 平安時代、794年/延暦年間(782-806)、第50代・桓武天皇の命により、大和国平城京の田村後宮(たむらこうきゅう)に祀られていた、今木神(総称・平野神)、久度神、古開神の三神がこの地に遷された。(『貞観式』『本朝月令』『類聚三代格』『平野神社由緒略記』) 801年、平野祭が記されている。(「太政官符」) 836年、久度神、古開神が従五位の神階を授けられる。 843年、今木神は名神となる。 848年/承和年間(834-848)、比売神が合祀となり、従五位下の神階となる。 851年、今木神に従二位、久度神に従四位、古開神に従四位、比売神に従五位が授けられる。(『日本文徳天皇実録』) 859年、今木神に正一位の神階を授けられた。(『日本文徳天皇実録』) 863年、久度神、古開神が正三位、比売神が従四位上の神階を授けられる。(『三代実録』) 864年、今木神が正一位の神階を贈られたともいう。(『三代実録』) 昌泰-延喜年間(898-923)、朝廷より格別の崇敬を受けた十六社の一つに選ばれた。(後の二十二社の制) 981年、第64代・円融天皇の行幸がある。(『日本紀略』、同年条)。以来、朝廷の崇敬篤く、行幸もしばしば行われた。例大祭の平野祭には皇太子が奉幣し、親王諸王大臣なども参列した。兼明親王が建立した施無畏寺(せむい-じ)が当社の神宮寺とされた。(『日本紀略』、同年条) 985年、第65代・花山天皇が東遊を行う。臨時勅祭が開かれた。天皇は境内に桜を手植したとされ、以来、桜の名所になる。 1039年以降-室町時代中期まで、「二十二社奉幣の制」中「上七社」に列せられた。 1081年、確定した二十二社の制の上七社の一つに数えられた。 平安時代後期、平野神は「数多(あまた)の家氏(いえうじ)の神」と記され、皇族から臣籍降下した源氏、平氏、高階氏、清原氏、大江氏、菅原氏、秋篠氏の氏神とされた。(『今鏡』) 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。 1532年、天文法華の乱(法華一揆)により焼失する。 江戸時代、1626年/慶安年間(1648-1652)、第107代・後陽成天皇の勅許により、公家・西洞院時慶が当社の修造を行う。その際に伏見稲荷に祈願し、浄財が集まり、工事も無事に完成したことから稲荷社が建立された。 1649年/1650年、第108代・後水尾天皇中宮・東福門院により拝殿、玉垣、鳥居、門などが建立されている。 1850年、4月、第121代・孝明天皇は、「万民安楽、宝祚長久」の祈りを、平野神社など七社七寺に命じた。 近代、1871年、官幣大社に列せられた。 現代、1983年、西大路福社ご利益めぐりが当初は5社で始まる。 1984年、西大路福社ご利益めぐりが、7社めぐりになりその一つになる。 2013年、境内隣接地に建てられる予定の5階建てマンション建設計画に際し、神社や地元住民らは境内の桜の生育に影響が出る恐れがあるとして、反対署名を京都市に提出し、低層化など計画の変更を求めた。 2018年、9月、台風21号により拝殿の倒壊、桜の倒木被害がある。 ◆桓武 天皇 奈良時代-平安時代前期の第50代・桓武 天皇(かんむ-てんのう、737-806)。男性。名は日本根子皇統弥照尊(やまとねこすめろぎいやてりのみこと)、諱は山部(やまべ)、柏原亭。京都の生まれ。 父・白壁王(のちの第49代・光仁天皇)、母・高野新笠は、百済の武寧王を祖先とする百済王族の末裔という。皇位継承者ではなかった。764年、従五位下に叙される。766年、従五位上大学頭になる。770年、父の即位により親王宣下、四品。772年、光仁皇后井上内親王が廃后、その子・他戸親王も廃太子され、773年、立太子になる。775年、井上内親王、他戸親王は死に追われる。780年、伊治呰麻呂(いじ-の-あざまろ)の反乱が起こる。781年、3月、即位、同母弟・早良親王を皇太子に立てた。これらには藤原百川の画策があった。5月、藤原小黒麻呂征夷戦勝の報告を許さなかった。784年、6月、長岡遷都の工事が始まる。11月、平城京より長岡京に遷都した。785年、9月、造長岡宮使長官・藤原種継(たねつぐ)暗殺事件に伴い、早良親王を廃太子に追い、乙訓寺に幽閉させる。10月、親王を淡路に流す途中で親王は亡くなる。11月、安殿親王(あてのみこ)が立太子になる。789年、蝦夷大使・紀古佐美の軍を東北に派遣し、蝦夷の指導者・阿弖流為(アテルイ)に衣川で敗走する。(第一次蝦夷征伐)。791年、蝦夷大使・大伴麻呂の軍を派兵する。(第二次蝦夷征伐)。793年、葛野に行幸した。新京宮城(平安京)の造営が始まる。794年、10月、新京に再遷都した。11月、山背国を山城国に改め、新京を平安京にした。797年、坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じ、胆沢、志和を確保した。(第三次蝦夷征伐)。800年、7月、神泉苑に行幸する。早良親王に祟道天皇を追尊した。804年、再び田村麻呂を征夷大将軍として、第四次の蝦夷征討が準備された。遣唐船発遣、805年、公卿に徳政相論を行わせ、造宮職を廃した。806年、3月、藤原種継暗殺事件連座者を復位させた。その翌日に亡くなる。山陵は当初、宇太野(うだの、右京区宇多野)とされたが、4月、紀伊郡柏原山陵(伏見区)に柏原山陵に改められた。京都で没した。70歳。 百済王氏出自を官人などに重用する。坂上田村麻呂を征夷大将軍とし、蝦夷侵略の兵を送る。律令政治の振興、財政緊縮、地方官粛清、徴兵制度の廃止、土地制度改革、良賤制度の改訂、最澄や空海を保護し、既存仏教を圧迫した。祭神制度の整備などを行う。 ◆兼明 親王 平安時代中期の皇族・公卿・兼明 親王(かねあきら-しんのう、914-987)。男性。字は謙光、通称は小倉親王、前中書王、御子左(みこひだり)。京都の生まれ。父・第60代・醍醐天皇、母・更衣淑姫(としひめ)(参議・藤原菅根すがね[]の娘)。920年、源姓を賜り臣籍に下る。932年、従四位上になる。969年、大納言の時、安和の変が起こり、同年齢の異母兄・左大臣・源高明が左遷され、一時、昇殿を止められた。971年、左大臣に昇進し、皇太子傅、蔵人所別当も兼ねる。977年、第64代・円融天皇の勅命により再び親王に戻され、二品中務卿に落とされた。関白・藤原兼通が右大臣・頼忠を関白にするために画策したとされる。986 年、辞任し、山城葛野郡に観音寺(後の施無畏寺) を建立した。嵯峨小倉の大井川畔に別業「雄蔵殿」を営む。退居しようとし、兼通にはばまれた。74歳。 学問、詩歌、書にも優れた。著は詩文『菟裘賦(ときゅうふ)』、漢詩『池亭記(ちていき)』、詩文『本朝文粋(もんずい)』、『和漢朗詠集』に収められる。 ◆花山 天皇 平安時代前期-中期の第65代・花山 天皇(かざん-てんのう、968-1008)。男性。師貞(もろさだ)、花山院。京都の生まれ。父・第63代・冷泉天皇、母・懐子(かいし)(藤原伊尹[これただ])の娘)の第1皇子。969年、立太子。比叡山、熊野などで修行する。正暦年間(990-995)、帰京し、東院(花山院)に住んだ。984年、第64代・円融天皇の譲位後に17歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)し、即位した。藤原頼忠(よりただ)が関白になる。986年、寛和の変により外祖父・右大臣・藤原兼家(道長の父)、道兼父子が退位を画策した。兼家の孫の皇太子・懐仁(やすひと)親王の即位を急ぐためだった。寵愛した身重の女御・忯子(よし子)が亡くなる。天皇は、兼家に謀られて深夜に宮中を脱出し、元慶寺(花山寺)で出家し入覚と称した。懐仁親王(第66代・一条天皇)が即位する。その後、播磨国・書写山円教寺の性空(しょうくう)に結縁、比叡山、熊野などで仏道修行に励む。正暦年間(990-995)、帰京し、東院(花山院)に住んだ。996年、花山法皇襲撃事件では、法皇が藤原為光の娘に通い、誤解が元で中関白家の内大臣・藤原伊周・隆家に矢で射られる。京都で没した。41歳。 饗宴の禁制、荘園整理令を布告する。書写山、比叡山、熊野などの霊場を巡歴した。天皇の観音巡礼により西国三十三箇所巡礼が中興されたとの伝承が生まれる。「風流者」と称され、芸能、建築、絵画、工芸、造園に造詣が深かった。和歌に優れ、藤原長能(ながよし)らに『拾遺和歌集』を編じさせた。歌は『花山院集』に収められている。 陵墓は紙屋上陵(北区)にある。 ◆西洞院 時慶 室町時代後期-江戸時代前期の公家・西洞院 時慶(にしのとういん-ときよし、1552-1640)。男性。初名は公虎、時通、号は松庶、一字名木。父・安居院僧正覚澄。伯父・飛鳥井雅春の猶子、河鰭家、さらに1575年、西洞院家26代当主となる。歌人・医者でもあった。従三位より参議、右衛門督、従二位に昇る。3女慶子は第107代・後陽成天皇後宮に入る。1624年、出家し円空と称した。北政所と親交があった。六条有広とともに日本初の活版印刷慶長勅版に携わる。禁裏について綴った日記『時慶卿記』、『饗応香会の記』(1626)は現存最古の香記録となる。88歳。 ◆祭神 平安時代末期、歌学書「袋草紙」に平野神社を紹介し「白壁の皇子の御母祖父こそ平野の神の曾孫なりけれ」とある。白壁の皇子とは第49代・光仁天皇、皇子とは第50代・桓武天皇、御母とは高野新笠になる。 今木(いまき)神は、古くより平野神とも呼ばれた。また、尊称として今木皇大神(いまきのすめおおかみ)ともいう。当初は今木神、続いて久度(くど)神、古開(ふるあき)神が遷座され、平野神はそれらの総称でもあった。後に比売神(ひめがみ)が合祀された。それぞれ、源気新生の神、竈の神(衣食住生活安泰の神)、邪気を祓う神、生産力の神とされた。(『由緒』)。県社には菅原氏の祖神ともいわれる大穂日命を祀る。 「今木」は「今来」に通じ、新しく来た(新来)人、渡来系の意味があるともいう。かつて大和国今来郡高市(たけち/たかいち)今木に祀られていた。飛鳥のこの地には、百済系渡来人が住んだ。奈良時代、788年、今木神は平城京の田村後宮(たむらこうきゅう、平城京内藤原仲麻呂の邸宅内)にあり、桓武天皇生母・高野新笠(たかの-の-にいがさ、720? -790)と山部親王(桓武天皇、781-806)が祭祀していたともいう。 渡来神に対しては異説もあり、江戸時代の国学者・伴信友の誤りとして、後宮が宮中の子育ての場所であり、「今」とは現在、「木」は大きく育つ神、皇太子親祭の神とする。(尾崎保博平野神社宮司)。また、源氏の氏神とも、竈神とみて今木は今食(いま)ともいう。 久度神、古開神は、大和国平群郡(北葛城郡王寺町久度)の二十座、久度神社に祀られていた。大枝阿朝臣土師宿禰(おおえのあそんはじのすくね)が祖神を祀った。久度神は竃(くど)王神であり、これも大陸、朝鮮半島で信仰されていたという。『延喜式』(972)に、大膳上「竈神四座」、大蔵省「祭忌火(祭事の食膳)、庭火(平時の食膳)、御竈神、平野御竈神料雑物」とある。これらは、四神一体としてあり、竈神は天皇の食事を饗し、健康守護、その吉祥を司った神とみられている。また、久度神は百済の祖、尚古王(しょうこおう)の子・仇首(くど)王のことであるとも、平家の氏神ともいう。 古開神は古関神ともいう。詳細は不明ながら、桓武天皇の外祖母・大枝氏の氏神を祀った大和国添下(そうのしも)郡の旧地名に由来するともいう。また、古開神とは久度神と同一神であるとも、高階氏の氏神ともいう。竈の霊とみて、天皇が亡くなると竈を「古開」と称え改造したことから祀ったともいう。 久度神社、久度寺(西安寺)近くに新笠の父・和乙継(やまと-の-おとつぐ)の牧野墓がある。和乙継は百済系渡来人の子孫で、和氏により祭祀されていたとみられている。 平安時代前期、承和年間(834-848)より祀られた比売神は、新笠の母方・大枝(おおえ、土師氏)の祖神で、これも渡来系ともいわれる。また、大江氏の氏神とも、竈の神として炊(かし)ぐことを教えた神として祀ったともいう。また、桓武天皇の母・高野新笠ともいう。 平安時代後期、平野神は数多の家氏の神と記され、皇族から臣籍降下した源氏、平氏、高階氏、清原氏、大江氏、菅原氏、秋篠氏の氏神とされた。(『今鏡』) ◆神宮寺 かつて、施無畏寺(せむい-じ)が平野神社の神宮寺になっていたという。寺は大北山辺(北区)にあり、もとは観音寺と称した。平安時代中期、976年頃、左大臣・兼明親王(914-987)が亡き母の遺志により建立し、施無畏寺と改めた。親王は第60代・醍醐天皇皇子で母は参議藤原菅根の娘・更衣淑姫になる。981年、第64代・円融天皇の平野神社行幸の際に施無畏寺は神宮寺とされた。 ◆末社 境内の北東に出世導引稲荷社が祀られている。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1595-1615)に、第107代・後陽成天皇の勅許により、本社の復興を行った。西洞院時慶は伏見稲荷に祈願する。以来、浄財が集まり、工事も無事に終了したため、祠を建てた。出世開運、出世導引神徳の参詣者が多い。 猿田彦社は、縫ぐるみの猿を奉納して祈願すると、子どもの知恵を授かるとされている。 ◆建築 中門、拝殿、本殿、参集殿などが建つ。 現在の社殿は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)に造営された。 ◈ 「本殿」(重文)は江戸時代に西洞院時慶が再建した。平野造、比翼春日造(ひよくかすがづくり)とも呼ばれ、ほかに例がないという。一間社春日造の四殿(第一殿-第四殿)を二殿(第一殿・第二殿、第三殿・第四殿)ずつ連絡する。左右両殿の間に横棟を渡した「合の間」があり、正面に向拝が付く。三間社のように見え、二殿一体の独自な建築様式になる。第一殿、第二殿は、江戸時代前期、1626年に建てられた。第三殿、第四殿は、1632年に建てられている。正面、側面に高欄付の縁、屋根に千木、堅魚木を載せる。正面3間、側面1間。本殿は廻廊(透廊)に囲まれている。一間社、春日造、檜皮葺。 ◈ 「拝殿」は、「接木の拝殿」と呼ばれる。釘を用いない、接木の工法による。江戸時代前期、1650年、東福門院の寄進による。掲げられている三十六歌仙は、江戸時代前期、寛文年間(1661-1672)に公卿・平松時量が寄進した。海北友雪画、公卿・近衛基熙書。 ◆文化財 ◈ 拝殿内部長押には江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)、公卿・平松時量(1627-1704)により寄進された三十六歌仙の額が架かる。絵は海北友雪(1598-1677)、書は公卿・近衛基煕(1648‐1722)による。 ◈ 「狛犬像」(15㎝)は、漆塗りであり、背高く髪を垂れ、碧く彩色される。 ◆平野新道 平野神社の平野門前通は、かつて平野新道と呼ばれていた。通りは豊臣秀吉のお土居を切り通して開通した。近世、鳥居前の通りには茶屋があった。 ◆西大路七福社ご利益めぐり 西大路七福社ご利益めぐりは、西大路通周辺にある7社を正月元旦から2月に巡拝し朱印を受ける。現代、1983年に当初は5社巡りで始まり、翌1984年に7社になった。 安産祈願のわら天神宮、開運の平野神社、延命長寿の熊野神社衣笠分社、建築方除の大将軍八神社、厄除の春日神社、開運の若一神社、知恵・学問の吉祥院天満宮がある。 ◆桜・平野祭・桜花祭 桜の名所として知られている。神紋も桜になっている。 例祭の「平野祭」(4月2日)が行われている。平安時代の第65代・花山(かざん)天皇(968-1008)により、境内に数千本の桜が植えられたのが起源という。 平安時代中期、985年4月10日には臨時勅祭が開かれた。以来、4月・11月の上申日(かみのさるのひ)に、平野祭が行われ、皇太子の奉幣が恒例になった。第50代・桓武天皇の後王、天皇外威の大江・和氏らの氏人が祭祀を行った。祭儀は賀茂祭に準じ、東遊、走馬も行われた。 現在でも「桜花祭」(4月10日)が続けられている。花山天皇の後胤(こういん、子孫)繁栄を祈った北山詣を模している。戦後に始められた。神前に桜花祭が行われ、花山天皇陵での祭典が行われる。午後は鳳輦、稚児、織姫、花山山車などの巡行があり、200人の氏子が奉仕する。 ◆樹木 ◈平野神社の桜は、珍種に富み、古くより「桜のお宮」「平野の夜桜」として知られた。江戸時代前期、寛永年間(1624-1645)には、西洞院時慶が桜を植えたという。江戸時代には、人工交配の技術が進み、多くの桜が各地より集められる。各地で発見された個体・新品種なども奉納されてきた。 境内にはソメイヨシノなど60種400本の桜が植えられている。「魁(さきがけ)」(早咲きの枝垂桜になる。品種原木、花期: 3月中旬-下旬)、「平野寝覚(ひらの-ねざめ)(花が茂ると同時に、一重の白い花弁が開く。品種原木、花期: 4月上旬-中旬)、「平野妹背(ひらの-いもせ)」(花弁は幾重にも重なる。2つの実が付くという。品種原木、花期: 4月中旬-下旬)、「衣笠」(平野神社から広まったという。花弁は薄紅色をしており、開花直後は花弁外側がやや濃い色になる。品種原木、花期: 4月中旬-下旬)、「虎の尾」(枝は長く花が密生する。花期: 4月中旬-下旬)、「手弱女(たおやめ)」(八重桜で花弁は薄紅白色、花の中心部は淡い色、葉は紅紫色をしている。品種原木、花期: 4月中旬-下旬)、「平野突羽根(つくばね)」(遅咲きで花弁は150枚ある。花期: 4月下旬-5月上旬)、「十月桜」(6本あり、一部は冬にも咲く。花期: 4月上旬・秋)などがある。 ほかに「寒桜」、「旭日桜」、「枝垂れ桜」、「胡蝶桜」、「大内山桜」、「一葉桜、「嵐山」、「楊貴妃」、「おけさ桜」、「突葉根桜」、「白雲桜」、「御衣黄桜」などがある。 本殿の左近桜は衣笠になる。 ◈イチイガシ、イチョウ、エノキ、クスノキ、左近の桜・右近の橘がある。ヤブツバキも知られている。 ◆すえひろがね クスノキの大木の根元付近に「すえひろがね」という石が置かれている。磁石はこの石につく。磁石の入ったお守りをこの石につけ、お守りに磁力を授かる。 餅鉄(もちてつ、磁鉄鉱[Fe3O4、円礫磁鉄鉱])といい、成分は鉄分70%になる。日本最大の大きさという。重さ200㎏、高さ80cm、厚さ27cm。 ◆御鎮座記念祭・奉灯祭 御鎮座記念祭・奉灯祭(9月14日)は、平安時代前期、794年に平野神社の祭神が奈良から京都へ移されたのを記念する祭りになる。 奉灯祭では火打ち石から採火される。境内には800個の提灯に灯りがともる。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、元始祭(1月3日)、節分追儺式(2月節分)、紀元祭(2月11日)、祈年祭(2月17日)、桜花期奉納桜コンサート(3月末-4月半)、例大祭(平野祭)(4月2日)、桜花祭・桜花祭神幸祭(神事、神幸列では花山天皇御陵に奉告、触れ太鼓、鳳輦、騎馬、花山車、時代風俗行列[天平時代の織姫、王朝公家列、流鏑馬の武者列、元禄期の女人列]250人が続く。)(4月10日)、昭和祭(4月29日)、大祓式(夏越祓)(6月30日)、御鎮座記念祭(9月14日)、名月祭(中秋)、明治祭(11月3日)、新穀感謝祭(11月23日)、天長祭(12月23日)、大祓い式・除夜祭(12月31日)。 かつて例祭は平野祭と呼ばれ、4月、11月の初申の日に行われていた。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『続・京都史跡事典』、『京都・美のこころ』、『京都古社寺辞典』、『洛西探訪』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『おんなの史跡を歩く』、『京の花街ものがたり』、『京都のご利益手帖』、『京都の寺社505を歩く 下』、『桓武天皇と平安京』、『京都大事典』、『京都のご利益手帖』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 京都を歩く 31 北野』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 40 梅桜の宮』 、『京のみどり №102』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||