|

|

|

| 常照皇寺 (京都市右京区) Jyoshoko-ji Temple |

|

| 常照皇寺 | 常照皇寺 |

|

|

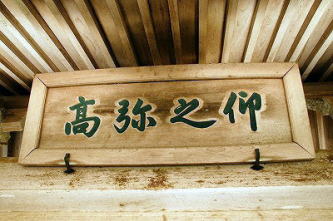

山門   勅額門   勅額複製「仰之弥高」、開山光厳上皇筆という。  勅使門   書院  十六八重の菊花紋章のある瓦  庫裏    方丈  方丈  方丈  開山堂、怡雲(いうん)庵と、「左近の桜」  開山堂(怡雲庵)に安置されている開山、光厳上皇像  舎利殿  鐘楼  小塔   2代目の九重桜  左に、左近の桜。中央、右手に2本の3代目の日本の九重桜、その間に2代目の九重桜がある。  「御車返し(みくるまがえし)の桜」  一重と八重が一枝に咲く「御車返しの桜」  方丈北の庭園  碧瓢池   【参照】境内に隣接する山国陵、後山国陵、後土御門天皇分骨所  【参照】参道途中にある枝垂桜  【参照】寺近くを流れる桂川と川に架かる山陵橋 |

常照皇寺(じょうしょうこう-じ)の坂道の参道と、長い石段が続いている。古くより寺は、歴代天皇の帰依を得て皇室とゆかりが深かった。 寺名は、正式には大雄名山万寿(たいおうめいざんまんじゅ)常照皇寺という。かつては常照寺と呼ばれた。 臨済宗京都嵯峨・天龍寺派。 ◆歴史年表 南北朝時代、1362年、北朝初代・光厳(こうごん)上皇により創建された。廃寺になった天台梶井門跡系の成就寺(じょうじゅ-じ)を修理し、改めたともいう。 室町時代、第102代・後花園天皇(在位1428-1464)が、境内裏山万寿林、小塩田260万石などを光厳天皇の香華(菩提)料として献納したという。 安土・桃山時代、1579年、織田信長の命を受けた丹波守・明智光秀は、二度の丹波国・赤井氏の黒井城攻略を行った。この際に寺は焼失している。 江戸時代、2代将軍・徳川秀忠(在位:1605-1623)により寺領の寄進が行われる。第108代・後水尾天皇(在位:1611-1629)の志納「ひねりごうし」などにより次第に再興された。 1781年、開山堂が建てられた。 江戸時代末期、19世・魯山は、第121代・孝明天皇により紫衣を贈られる。方丈、庫裏が整備された。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈後、第122代・明治天皇など、皇室による寺への下賜金は繰り返されたという。 1869年、北野天満宮の後門に祀られていた舎利塔、舎利が移されている。 現代、1945年、第二次世界大戦後、寺領の寺田、資産は喪失する。その後、再興された。 1994年、周辺、境内が「常照皇寺京都府歴史的自然環境保全地域」に指定された。 ◆光厳 天皇 鎌倉時代後期-南北朝時代の北朝初代・光厳 天皇(こうごん-てんのう、1313-1364)。男性。名は量仁(かずひと/ときひと)、法名は勝光智(しょうこうち)、無範。父・第93代・後伏見天皇、母・広義門院・藤原寧子の第1皇子。1326年、第96代・後醍醐天皇皇太子・邦良親王の没後、両統迭立案により祖父・伏見上皇の意向で持明院統の正嫡として、鎌倉幕府の支持により皇太子になる。1331年、後醍醐天皇が鎌倉幕府討伐を企てた元弘の変の失敗後、後醍醐天皇は笠置に遷幸した。量仁親王は、北条高時に擁立されてが践祚、即位した。持明院統の天皇になる。父・後伏見天皇が院政を行う。1332年、後醍醐天皇の隠岐島配流、1333年、鎌倉幕府の滅亡後、後醍醐天皇は吉野に移り南北朝に分裂した。光厳天皇は廃され太上(だいじょう)天皇(上皇)になる。建武新政後、1335年、足利尊氏は挙兵し、1336年、足利尊氏は後醍醐天皇に離反したものの、光厳上皇の院宣により朝敵を免れた。尊氏の政権掌握により尊氏の要請で光厳上皇は、弟の北朝第2代・光明天皇(豊仁親王)を即位させ院政に当たる。後醍醐天皇は神器を携え吉野に逃れ、持明院統(北朝)と大覚寺統(南朝)の対立は深まる。1348年、光厳上皇は、北朝第3代・崇光天皇にも院政を執る。1351年、第97代天皇・南朝第2代・後村上上皇は崇光天皇を廃した。南朝が優勢になり、北朝が廃せられた。(正平[しょうへい]一統)。1352年、光厳上皇、光明上皇、崇光上皇ら北朝3代上皇は、南朝軍に拉致され河内、大和賀名生(あのう)などに移され幽閉された。光厳上皇は、夢窓疎石に帰依し村上天皇の行宮に移り、剃髪し勝光智(しょうこうち)と称した。河内の金剛寺に移り、孤峰覚明に帰依し光智に改めた。1357年、帰京し、伏見深草・光厳院入る。1362年、巡礼に出た。最晩年、京北の常照皇寺で禅僧として余生を送る。無範和尚と号した。 和漢儒仏の学に通じた。中厳円月(ちゅうがん-えんげつ)、春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)、清渓通徹(せいけい-つうてつ)などに師事、帰依した。『風雅和歌集』に着手、笙、伏見院流の書に秀でた。日記『光厳院宸記』がある。 常照皇寺(右京区京北)で亡くなり山国陵(右京区京北)に葬られた。52歳。塚には松柏のみを植えることを許した。天龍寺・金剛院(右京区)に遺髪塔がある。分骨所は金剛寺(大阪府河内長野市)にある。近代以降、歴代の天皇から除かれる。 ◆後花園 天皇 室町時代前期-後期の第102代・後花園 天皇(ごはなぞの-てんのう、1419-1471)。男性。名は彦仁、法名は円満智、諡は初め後文徳院、後に後花園院。北朝の崇光天皇の曾孫。父・伏見宮3代貞成親王、母・庭田経有の娘・敷政門院(ふせいもんいん)幸子の第1皇子。兄に一休宗純。1428年、第101代・称光天皇は病死し、天皇に嗣子なかったため、後小松上皇(第100代)の猶子として、将軍・足利義教により嗣立された。上皇の院政による後見を受けた。1433年、上皇没後、親政を開始、1438年、永享の乱で治罰綸旨の発し朝敵制度が復活、以後、天皇の政治的権威は上昇する。1441年、嘉吉の変で赤松満祐討伐に治罰綸旨が出される。1464年、第103代・後土御門天皇に譲位、院政を敷いた。1461年、大飢饉の中で山荘造営した将軍・足利義政に漢詩を贈り戒めた。1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)で、畠山政長への治罰綸旨が乱の発端になり、恥じて密かに出家した。学問を好んだ。仮御所の室町第で亡くなる。52歳。 陵所は後山国陵(右京区)になる。 ◆南北朝時代 後醍醐天皇は、楠木正成、新田義貞、足利高氏らとともに鎌倉幕府倒幕に立ち、建武の新政(1333-1336)になる。だが、1336年、後醍醐天皇は足利尊氏に京都を追われ、吉野に南朝を開く。足利尊氏はこれに対抗し、北朝に光厳天皇を立てた。1339年、後醍醐天皇没後、南朝は3人(後村上、長慶、後亀山)、北朝は5人(光明、崇光、後光厳、後円融、後小松)の天皇が続いた。 観応期 (1350-1352) 、尊氏は弟・直義と対立する。尊氏は、京都不在中に逆賊になることを恐れて北朝を廃し、三種の神器も返還した。1352年、尊氏の留守に南朝は京都を攻め戻る。北朝の3上皇(光厳、光明、崇光)、直仁親王は幽閉の身になる。 1352年、鎌倉幕府は三種の神器なく光源天皇皇子・後光厳天皇に立てた。政争に翻弄され続けた光厳法皇は出家し、1362年、山国の地に辿り着く。その2年後に亡くなる。 ◆仏像・木像 ◈開山堂に平安時代の「阿弥陀如来」、「脇侍観音像・勢至像坐像」(重文)を安置している。寺の創建は、かつての天台梶井門跡系の成就寺(じょうじゅじ)という廃寺を修理し、改めたともいう。そのため、仏堂には、大原三千院の三尊仏に似た、大和座り、跪座(きざ、正坐に近い坐り方で足のつま先を立て、膝頭とつま先で床に付く状態)をとる。「勢至像」(43.9㎝)は、合掌し跪座をし左膝を浮かせる。 ◈開山堂に「光厳法皇像」、「羅漢像」を安置する。 ◆建築 山門、勅額門、勅使門、開山堂(怡雲庵、いうんあん)、書院、方丈、舎利殿、鐘楼などが建つ。 ◈「小塔」が建つ。開山の光厳上皇が南北朝時代、その犠牲者の慰霊のために建立したという。1994年、第二次世界大戦の犠牲者の慰霊のために再建されたという。 ◆文化財 「光厳天皇宸翰法華経要文和歌懐紙」(府有形)。 ◆舎利塔 少なくとも南北朝以来、北野天満宮本殿の背後に舎利門があり、舎利塔が置かれていた。 近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により、当寺に移されている。 ◆庭園 方丈北に庭園がある。築山に躑躅などの植栽がある。 池泉式庭園には、碧瓢池がある。 ◆陵墓 ◈光厳天皇の陵墓は、境内西に隣接する山国陵(やまくにのみささぎ)に葬られている。 ◈後花園天皇も、同所の後山国陵(のちのやまくにのみささぎ)に葬られている。 ◈室町時代(戦国時代)の第103代・後土御門天皇分骨所がある。 ◆桜 ◈境内には、国の天然記念物、枝垂桜の「九重(ここのえ)桜」がある。九重桜は、八重桜の意味ではなく、かつて中国で王城の門を幾重にも造ったことから、皇居・宮中を意味し、宮中ゆかりの桜の意で名づけられた。 桜は、光厳上皇のお手植えといわれ、樹齢650年ともいう。ただ、現在の樹は2代目であり、樹齢300-400年と見られている。近年樹勢が急速に衰え、2008年に太い幹が落ちたという。いまは枝一本のみに花が付く。 なお、その後継樹、3代目の2本も境内に植えられている。 ◈御所から株分けされたという山桜の「左近の桜」がある。 ◈一重と八重が一枝に咲く「御車返し(みくるまがえし)の桜」など桜の名木が複数ある。「御車返し」とは、後水尾天皇が桜の美しさのあまり、御所車を戻して見たことによるという。 開花の順番は、九重桜、左近の桜、最後に御車返しの桜になる。 ◆自然 境内、周辺地域は、1994年に「常照皇寺京都府歴史的自然環境地域」(29.37ha)に指定されている。1997年の京都府の「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「常照皇寺」として選定された。山には、ゴヨウマツ、アカマツ、ツガ、モミ、スギの植林などの植生が見られる。 寺門前には大堰川(桂川)が流れている。川に架けられた山陵橋がある。794年、平安遷都にあたり、山国郷は御杣御料地と定められた。大内裏造営のための木材として、杉、桧、松などが山から伐り出された。筏流しにより大量の材が大堰川(上桂川)を使い都に送られていた。 禅定池には、モリアオガエルが産卵する。 93 後伏見天皇(在位:1298-1301)(持明院統)→94 後二条天皇(在位:1301-1308)(大覚寺統)→95 花園天皇 (在位:1308-1318)(持明院統)→96 後醍醐天皇(在位:1318-1339)(南朝、大覚寺統)→97 後村上天皇 (在位:1339-1368)(南朝、大覚寺統)→98 長慶天皇(在位:1368-1383)(南朝、大覚寺統)→99 後亀山天皇(在位:1383-1392)(南朝、大覚寺統)→100 後小松天皇(在位:1382-1412) 北6 (持明院統)→101 称光天皇(在位:1412-1428)(持明院統) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都歩きの愉しみ』、『古都歩きの愉しみ』、『京都歴史案内』、『京都の地名検証 3』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本の仏像 第14号 三千院 国宝阿弥陀三尊と大原』、サイト「コトバンク」  |

|

|