|

|

|

| 曼殊院 (京都市左京区) Manshu-in Temple |

|

| 曼殊院 | 曼殊院 |

|

|

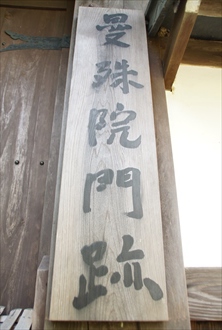

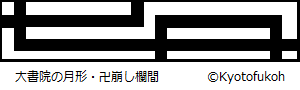

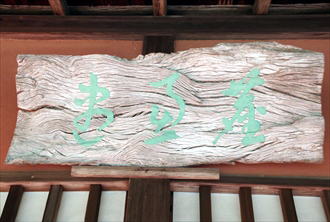

勅使門     曼殊院門跡家紋     築地塀と苔、壁の定規筋は最上の5本入り        通用門  庫裏(重文)、唐破風    庫裏、良尚法親王筆「媚竈(びそう)」の木額   大書院     大書院、鶴島のゴヨウマツ  大書院 大書院  キリシマツツジ     扁額「塵慮尽」、邪な心を払うの意。  杉戸引手金具、瓢箪形   蹲踞  書院庭園の五基八燈の燈籠のひとつ。     書院  小書院、富士の間「閑酔亭(かんすいてい)」の扁額、松花堂昭乗筆  庭園  庭園  屋形天井  富士の間の縁側、七宝焼の富士の釘隠し、すべて意匠が異なる。  七宝焼の富士の釘隠し  七宝焼の富士の釘隠し  七宝焼の富士の釘隠し  七宝焼の富士の釘隠し  七宝焼の富士の釘隠し  小書院前の庭園   庭園、「五基八燈」の燈籠の一つ。  庭園、滝石の立石  庭園、橋石組   庭園、梟(ふくろう)の手水鉢、亀の頭の部分  庭園、梟の手水鉢、フクロウの肉彫  梟の手水鉢  梟の手水鉢、陽光による赤壁への反射  サクラソウ  ツバキ  作家・谷崎純一郎(1886-1965)寄贈の梵鐘    坪庭   坪庭  護摩堂  弁天島  弁天島  弁天島  弁天島   天満宮   弁天堂  弁天池近くの蹲踞  東山の景色  菌塚  弁天池と弁天島  弁天池   【参照】「曼殊院道」の道漂(左京区) |

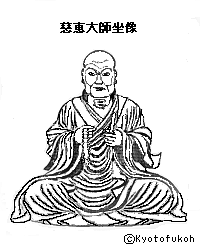

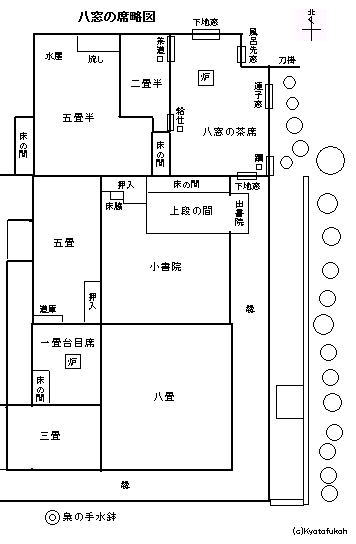

曼殊院(まんしゅ-いん/まんじゅ-いん)のある比叡山の南西麓は、かつて西坂本と呼ばれていた。 曼殊院の曼殊(まんじゅ)とは、サンスクリット語の「妙薬」「愛楽」の意味がある。天上花を意味する曼珠沙華(まんじゅしゃげ)に由来するともいう。「竹内(たけのうち)門跡」、「竹ノ内御殿(御所)」、「竹裡門跡」などとも呼ばれている。境内は5000坪(16529㎡)を有している。 天台宗の門跡寺院。本尊は阿弥陀如来立像を安置する。 京都天台五箇室門跡(三門派五門跡)(ほかに、青蓮院門跡、妙法院門跡、三千院門跡、毘沙門堂門跡)の一つ。神仏霊場会第108番、京都第28番。京都洛北・森と水の会。 息災延命、国家安泰、学業成就、試験合格祈願などの信仰篤い。十一面観音菩薩は合格祈願の信仰がある。 曼殊院、庭園は、「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 奈良時代-平安時代、延暦年間(782-806)/785年、宗祖・伝教大師(最澄)により、鎮護国家の道場として比叡山山上に創建された堂宇(後の東尾坊 [とうびぼう] )が始まりになる。阿弥陀仏を安置した。 平安時代、天慶年間(938-947)、西塔北谷に移され東尾坊と号した。北野社創建期、曼殊院主・是算(ぜさん、曼殊院初代)の時、北野社の別当寺として関わりが生まれたともいう。 天暦年間(947-957)/10世紀(901-1000)、/天慶年間(938-947)、門主・是算の時、比叡山西塔北谷に移り、「東尾房」と称された。寺基の始まりともいう。是算は菅原氏の出身であり、北野社創建(947)にあたり、初代別当職を兼務している。以後、近代まで900年間は、曼殊院が北野別当職を歴任した。その後、「善法院」と号したという。 985年、支院の静慮院が創設される。 天仁年間(1108-1110)、8世・忠尋(ちゅうじん)により「曼殊院」と改称した。忠尋も北野天満宮の別当を兼務した。忠尋が初代ともいう。北野天満宮の管理のために、北山に別院を建てたという。(「慈厳僧正譲状」・曼殊院文書) 永久年間(1113-1118)、慈順の時、現在の金閣寺付近(葛野郡北山)の北山別院に移る。北野天満宮の管理に当たった。また、房舎とは別に、「竹内門跡院宇始在北山(曼殊院門跡次第)」、門跡院地(葛野郡北山)を開いたという。 南北朝時代、1350年、当院が比叡山西塔北谷に本拠があったと記されている。。忠尋の時、北野社との関わりが始まったともいう。(「慈厳僧正譲状」・曼殊院文書) 室町時代、康暦年間(1379-1381)、足利義満の北山山荘(後の鹿苑寺)造営に伴い、御所の北、現在の相国寺南付近(御所内公家町)に移る。(『諸門跡譜』) 文明年間(1469-1487)/1495年頃、伏見宮貞常親王子・26世・慈運の入寺以後、門跡寺院になり宮門跡(親王門跡)寺院になる。院主に覚恕法親王、良恕法親王が続く。(『諸門跡譜』)。また、道豪(道順、関白左大臣二条師良子)が、146世・天台座主に就き、以後、中世、近世までに6人を送り出した。 1512年頃、慈運は曼殊院御連歌会を度々催した。 1591年、織田信長は寺禄328石を寄進する。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、曼殊院聖廟法楽月次歌会が度々催される。 江戸時代、1611年、徳川家康は寺禄528石を寄進する。 1613年、北野松梅院との間に北野支配をめぐり争いになり、「曼殊院司る」との幕命を受けた。 1634年、八条宮智仁親王の子・良尚(りょうしょう)法親王が入寺する。 1652年、支院・法雲院が創建された。 明暦年間(1655-1658)、弁天堂が建てられる。 1656年、29世・良尚法親王の時、台命により現在地に移る。(『天台座主記』)。「竹内門跡」と俗称されるようになった。現存する本堂、書院、庫裏などが、この時建立される。良尚は中興開山といわれる。この頃、庭園も作庭されたとみられる。 1665年、徳川家綱により寺禄700石余りになる。 1666年、支院・随縁院が創建された。 1682年、当院が紹介され、良尚法親王が住するなどと記されている。(『雍州府志』) 近代、1868年、神仏分離令以後、別当職曼殊院事務政所が廃止された。 1871年、江戸幕府の定めた三門跡制(宮門跡、摂家門跡、准門跡)は廃止になり、門跡の称号も廃された。法親王は還俗した。同年、72石が廃されるが、米231石に復された。 1872年、支院の随縁院、修学院、静慮院も合併された。(『京都府愛宕郡村志』)。宸殿が京都府療病院建設に際して寄付され、移築された。 1876年、宮内省より年250石が贈られる。庭園東の「田楽亭」が撤去になる。 1885年、内務省より旧門跡は復称を許される。 現代、1945年以降、荒廃する。 1949年以降、国庫、府史よりの補助により復興が進む。 1954年、書院、庭園が国の名勝に指定された。 1961年-1963年、大書院の解体修理が行われる。 2012年、明仁(あきひと)上皇・上皇后が行幸した。 ◆是算 平安時代後期の天台宗の僧・是算(ぜさん、?-1018)。詳細不明。男性。菅原氏の出身。花山法皇(第65代)の弟子。初代曼殊院門跡になる。947年、北野社創建にあたり、初代別当職を兼務した。密教学者。 ◆忠尋 平安時代後期の天台宗の僧・忠尋(ちゅうじん、1065-1138)。男性。通称は大谷座主、号は東陽房。佐渡国(新潟県)の生まれ。父・土佐守忠季(源頼平の子)。東陽房、大谷座主とも称された。比叡山の長豪、覚尋、良祐に天台教学を学ぶ。8代・曼殊院門主、北野天満宮の別当を兼務した。後に比叡山北谷東陽院に移る。鞍馬寺を東寺末から西塔末寺にした。1115年、里坊として東山大谷に十楽院を開創した。1118年、権律師、1124年、権少僧都、1130年、46世天台座主、1137年、大僧正に任じられた。門流は東陽院流と称された。74歳。 ◆慈運 法親王 室町時代中期-後期の曼殊院門跡・慈運 法親王(じうん-ほっしんのう、1466-1537)。男性。法名は良厳、通称は二品僧正、号は松牧子。 父・伏見宮貞常親王(伏見宮貞成親王子)。第103代・後土御門天皇の猶子になる。二品僧正とも称された。曼殊院に入り、1495年、26代・門跡、北野社別当に任じられた。1530年、二品に叙せられる。1533年、法住寺座主を兼任、大僧正に任じられた。和歌、連歌に秀でた。72歳。 ◆良恕 法親王 安土・桃山時代-江戸時代前期の曼殊院門跡28世・良恕 法親王(りょうじょ-ほっしんのう、1574-1643)。男性。初名は勝輔、法名は覚円、良恕、幼称は三宮、号は忠桓。父・誠仁(さねひと)親王、母・新上東門院の第3王子。第107代・後陽成天皇の弟。得度して、1587年、曼殊院門跡、北野別当になる。1621年、二品に叙される。1639年、天台座主に就く。真如堂、後に曼殊院茅ヶ渓に改葬された。 和歌、書、有職故実、立花などに優れた。竜華院と追号される。著『良恕親王厳島参詣記』など。70歳。 ◆覚恕 法親王 室町時代後期-安土・桃山時代の曼殊院門跡・覚恕 法親王(かくじょ、1521-1574)。男性。法号は金蓮院。 父・第105代・後奈良天皇の第2皇子。1525年、延暦寺曼殊院門跡において得度し、1527年、曼殊院門跡を相続した。1557年、准三宮の宣下を受け金蓮院准后と称した。1570年、166世天台座主になる。1571年、織田信長による比叡山焼討の責により辞し、甲斐の武田信玄を頼り亡命する。 和歌・連歌など禁中の御会にも出席する。尊鎮流の書も能くした。著に『覚恕百首』。60歳。 ◆良尚 法親王 江戸時代前期の曼殊院門跡29世・良尚 法親王(りょうしょう-ほっしんのう、1623-1693)。男性。父・八条宮智仁(としひと)親王、母・常照院(丹後国宮津藩主京極高知の娘)の第2王子。1632年、第108代・後水尾天皇の猶子になる。曼殊院宮の付弟(ふてい)になり、曼殊院門主で伯父・良恕(りょうじょ)の弟子に就き得度、密教、顕教を修める。1634年、親王宣下を受け、曼殊院で得度した。1646年、25歳で175世・天台座主になる。29代・曼殊院門主。1647年、二品に叙された。1656年、曼殊院を現在地に移し、伽藍を整備した。1687年、曼殊院を辞した。潅頂を受け大阿闍梨になる。曼殊院中興開山とされる。 国学、和歌、書、茶の湯、立花、香、画、作庭に通じ、画を狩野探幽・尚信兄弟に学び、池坊華道を納めた。72歳。 ◆嘉長 安土・桃山時代-江戸時代の金工家・嘉長(かちょう、?-?)。男性。伊予(愛媛県)松山の生まれ。豊臣秀吉に召され堀川油小路に住んだ。建具金具、七宝に優れた。小堀遠州に重用される。桂離宮の釘隠、襖引手、曼殊院・書院の金具も手掛けたという。 ◆笠坊 武夫 近現代の実業家・笠坊 武夫(1904-1996)。詳細不明。男性。1930年、麦芽を栽培し、分泌する酵素の「α-アミラーゼ」を製造し、糊抜剤として綿紡の染色工業分野に販売した。1947年、大和化成株式会社(大阪)が発足し参画、専務取締役、工場長、社長、相談役を歴任した。酵素工業界の発展に寄与した。92歳。 ◆仏像・木像・仏画 ◈大書院(本堂)仏間、厨子中央に本尊の「阿弥陀如来立像」が安置されている。鎌倉時代作になる。かつて大書院西に宸殿があり、近代、1872年に壊された際に仏間に遷された。 ◈厨子内左手前に「十一面観音立像」を安置する。平安時代後期作であり、良尚法親王が北野天満宮より遷した。天神の本地仏といわれている。 左に室町時代作の「阿弥陀如来坐像」、安土・桃山時代作の「大日如来胎蔵界」が安置されている。 ◈厨子右に室町時代作の「薬師如来像」、鎌倉時代後期作の「阿弥陀如来坐像」、そのほか歴代門跡ゆかりの仏像が安置されている。 ◈右に「慈恵大師坐像」(84/84.2㎝)(重文)は、鎌倉時代前期、1268年作になる。 像内に長文の銘文が納められていた。1261年より、当院の栄盛という僧が発願し、慈恵大師(良源、元三大師)を造立した。ほぼ毎年1体ずつ、全部で33体の像を刻んだという。そのうちの1体になる。当時は怨霊災禍を祓う民間信仰として、33体、66体、99体という大師像が造立されたという。また、観音菩薩の三十三応化身に因んだという。 正面を見据えた肖像坐像であり、表情は厳しく、額に一筋の皺を刻む。太い眉、吊り上がった眼、太い鼻が表現されている。右手には数珠を握る。体躯は大振りで衣文も粗い表現になっている。 木造、寄木造、玉眼、古色。 ◈絹本著色「不動明王像(黄不動)」(縦178.1×横80.9cm)(国宝)は、平安時代作になる。「三大不動尊」(ほかに青蓮院・青不動、高野山明王院・赤不動)の一つに数えられている。円珍(智証大師、814-891)が感見した、滋賀・園城寺の金色の不動明王像(黄不動)を写したという。模写としては現存最古、最も優れているという。ただ、模写説については異論もある。 本像とは異なり、岩座に立ち、全身が黄色く着色されている。着衣の配色、装飾性も増している。頭光を背負い、頭髪は右旋螺の巻毛、両目は見開き、口の牙は両方ともに上を向き、筋肉質の上半身は裸、右手に剣を立て、左手に羂索(けんさく)を手繰る。 描く際に、儀式「御衣絹加地(みそぎぬかじ)」が行われたとみられている。僧侶が無色透明の香水(こうずい、聖水)で絹地に仏像を描き、材の穢れを祓い霊性を持たせた。黄不動の腹部付近に、10分の1の大きさの黄不動の下書きが、薄墨線画で残されており判明した。 染紙に和様書体で書写された平安時代の古今和歌集は、仮名の名品として知られる。原画は現在、京都国立博物館寄託、復元画は「宿直の間」に掲げられている。 ◈松の間に、「善光寺如来」が、現代、1949年より安置されている。当院は京都別院になった。 ◈護摩堂の須弥檀上に本尊の「不動明王立像(大聖不動明王)」が安置されている。平安時代後期作(鎌倉時代とも)による。 ◈持仏堂に本尊「阿弥陀仏」を安置する。 ◈「元三大師木像」、「良尚法親王寿像」、「良尚法親王像」、「天神像」などがある。 ◆建築 曼殊院の建物・庭園は「小さな桂離宮」といわれる。江戸時代の中興の祖・良尚法親王の2歳上の兄・智忠親王は、桂離宮を完成させた。智忠親王は、当院の建立に際しても関わったとみられている。 『古今和歌集』では、その詠み方、歌い方、意味などは、秘事の口伝「古今和歌伝授 」により伝えられた。この文学精神を具現化したのが桂離宮・曼殊院の建築・庭園とされている。なお、当時の欧州で大流行していた黄金分割(最も調和のとれた比)も設計・地割に応用されているという。 ◈「勅使門(表門)」は、江戸時代前期、1656年頃に建てられた。本柱が前後の中央より前にある。後方に細い控柱がある。渦、唐草などの彫刻が施されている。 切妻造、薬医門、本瓦葺。 15段の石段上に建てられている。 ◈「唐門」は江戸時代初期の建立による。唐破風の向唐門、松、菊、木鼻・大瓶束に笈形の牡丹などの彫刻がある。 1間半1間半。1間4間の廻廊が続く。 ◈「大玄関」(重文)は、江戸時代に建立された。玄関は竹内門跡と称していた建物を移したという。「先入関」の良尚法親王筆の横額が掲げられている。内部に虎の間、竹の間、孔雀の間がある。土間に六角の塼(せん)を敷く。 前に車寄、式台8間7間半、軒唐破風。 ◈「宸殿」は、境内南西にあった。江戸時代前期、1656年に建立された。最も主要な建物といわれた。近代、1872年の京都府療病院建設に際して移築になり、現在は失われている。 「夕陽亭」は北東にあり、近代、1876年取り壊された。 「澆花亭(ぎょうかてい)」は、庭園の東にあり、小堀遠州好みという。近代、1934年の台風で倒壊した。 「田楽亭」も、現在は失われている。 ◈「本堂(大書院)」(附廊下)(重文)は、江戸時代前期、1656年に良尚親王により建立された。当初は書院として建てられた。広縁を廻し、低い高欄がある。南に天袋、地袋、火灯窓を持つ棚のある「十雪(じっせつ)の間」(10畳、床、棚付き)の貼付壁に狩野探幽筆という絵、欄間に月形・卍字崩しの意匠がある。ほかに「滝の間」(15畳、床付)、西に細長い「鞘(さや)の間」、本尊などが安置されている「仏間」(床、違棚)はかつて書院上段の間にあり、近代、1868年(1872年とも)の宸殿の取り壊しに伴い仏像などが遷された。北に良尚法親王の御寝所の「御寝の間」「控えの間」などからなる。 なお、大書院と良尚親王の父・智仁親王、兄・智忠親王造営の桂離宮の「笑意軒」意匠の相似例については、引手金具(扇、瓢箪、長い矢)、釘隠しの飾金具(十弁の菊と短冊形)、桂離宮「新御殿」の「月の字欄間」と大書院の欄間(月形・卍字崩し)などが指摘されている。これらは金工家・嘉長作ともいう。 桁行14.7m、梁間10.8m、7間8間/7間5間、数寄屋風書院造、一重、寄棟造、杮葺、むくり屋根。 ◈「小書院」(重文)は江戸時代前期、1656年に建てられた。なお、小書院と大書院は雁行型に建てられ、南、東に折矩(おりかね)の縁が廻り、天井は疎垂木(まばらたるき)木舞裏になっている。「黄昏の間(次の間)」(7畳)は、良尚法親王の居間であり最高の室になる。上段(台目二畳)は黒漆塗框、床の床柱に磨き丸太、一段低い吹寄の格天井、格縁は黒漆塗、鏡板は朱漆塗になる。付書院には10種(柿、欅、楓、桑、栃など)の寄木で作られた歌書棚の造り付け「曼殊院棚」(桂離宮の桂棚、修学院離宮の霞棚に並ぶ)が設えられ、狩野探幽筆という障壁画がある。付書院に火灯窓が開く。棚は3段5枚、中央の上下に物入がある。 前室の「富士の間(正室)」(8畳)には、実際の富士山を見なかった法親王のために、長押の釘隠しに富士山と山にかかる雲、霞をあしらった七宝焼(絵入り富士形金具)がある。板目の木目もまた雲に譬えている。釘隠しの雲の意匠、色調がそれぞれ変えられる凝った趣向になっている。狩野探幽筆の障壁画もある。 小書院「黄昏の間」と「富士の間」の間にある欄間(籬 [まがき] に菊の欄間)には、細い格子に浮彫りと、透かし彫りがある。表から見た「表菊(おもてぎく)」、裏から見た薄肉彫「裏菊(うらぎく)」が上下二段(14個)に交互に配置されている。菊花紋は白、赤、褐、茶、黄、鼠の漆で彩色されている。これらの文様は、後に流行る元禄模様の先駆とされている。小書院広縁の板欄干(高欄、格狭間透嵌板)は、屋形舟(御座舟)の趣向になっており、建物全体が舟に譬えられ、大海原を越え蓬莱島を目指す航海を表している。 ほかに、茶室(「八窓軒」「二畳の間」)、西に3畳、2畳、5畳、水遣の間(5畳半)などが続く。縁側と室の境に板戸4枚(外面吹寄堅桟戸、内面紙貼)、2枚の紙障子。東、南に縁側を廻している。当時は雨戸と戸袋はなく、戸襖により戸締りをしていた。 桁行10.0m、梁間8.9m、6間5間、数寄屋風、一重、南面寄棟造、北面切妻造、杮(こけら)葺、むくり屋根、二重屋根(下に廊下の屋根、上に室内の屋根)。南面・東面・西面庇付。 大書院、書院の「廊下」は折曲り7間1間、一重、両下(まや)造、杮(こけら)葺。 「上之台所」(重文)は、貴賓、高僧のための厨房だった。江戸時代前期、明暦年間(1655-1658)の創建時の建立による。1996年-2000年に杮葺に復元された。8間6間半。 ◈「護摩堂」は良尚法親王が建立したという。良尚法親王筆の篆書「驚覚(きょうがく)」が掲げられている。真剣な修法を説いている。桟唐戸に木瓜形の透かし。土間に六角塼瓦敷。 宝形造、桟瓦葺、3間3間。 ◈ほかに「座敷」は4間9間。「宝蔵」は2間6間。「経蔵」は2間3間。「持仏堂」は2間半2間半。「浴室」は1半間1間半。「供侍所」は2間間半など。 ◈「庫裏」(重文)は、江戸時代前期、1656年に建立された。かつて下之台所として使われていた。良尚法親王筆の扁額「媚竈(びそう)」を掲げる。論語の「その奥に媚びんよりはむしろ竈に媚びよ」に因る。 9間7間半、桁行15.9m、梁間12.3m、一重、入母屋造(天台宗門跡寺院庫裏としては類例は少い)、平入、本瓦葺、玄関附属、唐破風造、檜皮葺。 ◈境内西、弁天島の「天満宮社」は、室町時代末に建立された院内最古の建物になる。祭神は菅原道真を祀る。向拝と身舎は海老虹梁で繋ぐ。向拝中央に松と梅、身舎に牡丹文の蟇股がある。良尚法親王により江戸時代前期、1656年に建立された。また、かつて一乗寺山にあり、現在地に移され建立されたともいう。当院背後の山腹に祀られていたともいう。 9尺2寸、8尺7寸。一間社、春日造、檜皮葺。 ◈「弁天堂」も門前の弁天池の中島にある。祭神に弁財天を祀る。良尚法親王が、江戸時代前期、明暦年間(1655-1658)に建立した。江戸時代後期、1833年、再建されている。弁財天像は、比叡山延暦寺の無動寺弁財天の御前立という。無動寺参詣に際して、かつてこの弁財天に参った後に山に向かっていたという。 9尺9尺。 ◆茶室 ◈「無窓の席」(重文)は富士の間の西にある。江戸時代の窓がないことから名付けられた。「くさりの間」とも呼ばれる。中世以来の殿中の茶立所(茶の湯の間)と貴族趣味が加わった趣向になる。貴重例とされている。炉は向切、左に洞庫、付床(1尺4寸)(楓の地板、逆蓮華の擬宝珠の小柱、壁付柱との間に格狭間透かしの袖板)、天井に蛭釘が打たれている。東に襖2枚、西に片引襖の出入口がある。二畳(一畳台目)(一坪)。 ◈「八窓軒(はっそうけん、八窓席)」(重文)は、「黄昏の間」の北にある。「京都三名席」(ほかに孤篷庵「忘筌席」、金地院「八窓席」)の一つになる。東向きの平三畳台目、下座床の席。小堀遠州好みという。桂離宮の「松琴亭」に近いといわれている。釈迦の生涯を8場面で説く「八相成道(はっそうじょうどう)」、また、八宗を表しているともいう。 庭より飛石伝いに南寄りに躙口がある。袖壁に刀掛がある。狭い部屋に、障子の付いた8つの窓がある。躙口の連子窓、重ね窓(連子窓、下地窓)、勝手先に風炉先窓、勝手付に重ね窓(下地窓、連子窓)、南壁に下地窓、掛込天井の垂木振分の天窓が開けられている。それらの開閉により、室内の光量を微調整できる。障子は接ぎ目を桟からあえてずらした石垣張りになる。「虹窓」ともいわれるのは、外の光の具合により虹のような影が生まれ、映る景色に変化が生じることによる。突上窓は「月見の窓」ともいわれる。台目床は黒塗りの框を置く。床の天井が高いことで知られている。躙口上の半間通りに掛込み天井(皮付小丸太の垂木、女竹吹寄の小舞に杉へぎ板)、床前半間の平天井の蒲天井(竹竿縁)が手前畳前まである。中柱に皮付き桜丸太、二重釣棚、床の間に左柱(皮付雑木丸太)、右柱(つり目の丸柱)。土壁はすさを散らし、黒い壁部分には烏賊墨が用いられているともいう。西に給仕口、茶道口がある。南の下地窓を通して、南庭の橋石組を観る趣向が凝らされている。杮(こけら)葺、付け足し屋根。 江戸時代初期の露地もあり、飛石、方形の手水鉢の蹲踞、踏石などが据えられている。 ◈「御座の間」に炉、「丸炉の間」に丸炉、水屋がある。大徳寺・春屋宗園の「寒更」の額が掲げられている。 ◆庭園 大書院と小書院南面にある国の名勝、枯山水式庭園(書院式枯山水)は、江戸時代前期、1656年の作庭による。小堀遠州(1579-1647)作という。ただ、作庭時に遠州はすでにない。中興の祖・良尚親王が、遠州好みに作庭させたともいう。禅庭と王朝風庭園が融合しているといわれている。 深山から流れた水が、滝、渓流、海へと注ぐ様が、3つの築山、立石、石橋、白川石の白砂で表現されている。庭園の東、小書院前庭に蓬莱山、滝石(橋挟石、はしばさみいし)が据えられ、大書院前の鶴島には、飛翔する鶴が象られた樹齢400年のゴヨウマツ(ヒメコマツ)が植えられている。その根元に曼殊院型灯籠(キリシタン灯籠)が立つ。他方、小書院前の亀島には、地を這うような亀の形のアカマツが植えられていた。大書院の間からは、5月、真紅の花を付けるキリシマツツジを愛でることができる。 小書院前庭には、築山の間を2つの巨石の青石による「橋石組」が組まれている。下を一段上げられ砂紋を引いた白砂の大河が苔地の間を流れ下り、大海に注ぐ。その右手の橋添石(はしぞえいし)は立てられ、この立石は滝を表し流れの起点を示している。東の蓬莱山には塔灯籠が立ち、寺院に見立てられている。小書院廊下は、屋形舟(御座舟)に見立てられており、静かに水面を遡る。縁には板欄干が廻らされている。天井の一部も屋形船の様に造られている。煩悩に満ちた此岸から蓬莱の彼岸へ向かう大海(庭園)を渡る舟(書院の建築群)の意味があるともいう。 5つの灯籠が据えられ、「五基八燈の灯籠」といわれる。天台宗の教義により「五時八教(釈迦説法の五つの時)」の華厳、鹿苑、方等、般若、法華涅槃、八つの教えである頓、漸、不定、秘密、蔵、別、円を表すという。鶴島の織部灯「籠の曼殊院灯籠(キリシタン灯籠、クルス灯籠)」は、親王がキリシタンの母・常照院より贈られたという。竿四面に丸形の突出、火袋にアーチ、月形の火口が彫られている。「塔型灯籠」、「三重塔型灯籠」などがある。八燈とは正面左の塔に三段三燈、右に二段二燈が入り、ほかの三燈と合わせての数になる。 小書院広縁手前に「梟(ふくろう)の手水鉢」(直径80cm)がある。江戸時代作で、花崗岩製の四方に梟の陽刻が突起した丸型になっている。かつて、小書院南縁の蹲踞として据えられた。石組の亀型の上に載せる形になっており、東に亀頭石が見えている。亀は屋形船に併走している形になる。手水鉢は建物側へわずかに傾けられており、部屋内から水に写した月見の趣向があったという。また、月や太陽の光は、蹲踞の水面で反射し趣を添えている。 書院の東側は、八窓茶席の露地として飛石を配している。ほかに、奇石の蹲踞、花の間前の中庭に枯山水式庭園に一文字手水鉢、菊の花型井戸、松の根元に石が据えられている。 ◆文化財 ◈紙本墨書「古今和歌集(曼殊院本)」(国宝)は、平安時代中期の伝・公卿・書家・藤原行成(ふじわらの-ゆきなり、972-1028)筆による。色紙に仮名墨書し、「巻第十七 雑 七十首」とあり、そのうちの31首が残されている。 ◈「教訓鈔及続教訓鈔」9巻(国宝)は、鎌倉時代-南北朝時代作になる。雅楽士・狛近真(こま-ちかざね、1177-1242)撰「教訓鈔」3巻、雅楽士・狛朝葛(こまの-ともかず、 1247-1331)撰「続教訓鈔」6巻になる。南都楽所舞人の楽書であり、国内舞楽史上最重要な古伝書になる。 「教訓鈔」3巻は僚巻で、巻3、巻7に、鎌倉時代中期、「天福元年(1233年)六・七月」の本奥書があり書写本になる。 「続教訓鈔」6巻は、室町時代前期、1392年-1393年に楽人・豊原量秋(とよはらの-かずあき、1234-1305)が書写した。「教訓鈔」、南北朝時代、1374年の「豊原信秋楽(とよはらの-のぶあき、1318-1386)日記」、「尋問鈔」上下などの紙背を利用し書写した。狛朝葛の自筆原本から書写したという奥書を有している。 ◈「古今伝授資料一式」73種(国宝)は、鎌倉時代-江戸時代作による。門跡相承の秘籍になる。寛永年年間に曼殊院門跡・良恕親王に相承された。御所伝授とは別系統の宗祇相伝以前の古態による。 第1種-第21種「注釈書・聞書類」、第22種「二條流和歌相承系図」、第23種「目録」、第24種-第68種「切紙類」、第69種-第73種「伝授関係文書類」に分類される。 鎌倉時代後期、1331年の紙本墨書「古今秘聴抄」、安土・桃山時代の紙本墨書「和歌師資相伝血脈譜」(重文)、良恕法親王が細川幽斎(1534-1610)より伝授されたものなどある。 ◈天神関連の「北野天神縁起」3巻(国宝)。 ◈絹本著色「立花図(42図)」1帖108点(国宝)は、江戸時代前期、1617年-1656年作になる。名手と謳われた2世・池坊専好(1570-1658)の仙洞御所、曼殊院などでの立花を描いている。収集、整理された写生図・転写本とみられる。 江戸時代前期、1617年-1628年の初期14図、1654年-1656年の晩期7図は、唯一の立花図になる。文学史上の価値が高いとされる。 同じく「月次立花図」66図(重文附けたり指定)。 ◈紙本著色墨書「草虫図」2幅(重文)は、明時代の呂敬甫筆による。菊などの草花の周りに蝶、蜂、蜻蛉、蟷螂などが色鮮やかに描かれている。 ◈室町時代の紙本墨書「後柏原天皇宸翰 後土御門 後柏原両天皇御詠草」(御歌巻物)(重文)。 ◈紺紙金字「後奈良天皇宸翰 般若心経」(重文)は、室町時代後期、1542年作による。第105代・後奈良天皇(1497-1557)は疫病流行の際に、般若心経を社寺に納めた。良尚法親王(1623-1693)の実家である八条宮(桂宮)家の所領が安房国知波(千葉)にあり、当院に伝えられたとみられる。 ◈鎌倉時代の紙本墨書「花園天皇宸翰消息」7通(重文)、鎌倉時代後期、1329年の紙本墨書「花園天皇宸翰消息」、鎌倉時代の「慈円僧正消息」。 ◈絹本著色「是害房(ぜがいぼう)絵巻」2巻(重文)は、南北朝時代、1354年頃の作になる。1308年、原本は磯長寺で成立したという。(曼殊院本奥書)。唯一の完本になる。 大唐の天狗首領・是害房が渡来し、比叡山に昇る途中に、余慶律師、飯室僧正らとの法力に負け、懲らしめられて逃げ帰るという話を描いている。(『今昔物語集』巻第20「震旦天狗智羅永寿渡此朝語第二」) ◈紙本墨書『源氏物語』3冊(重文)は、南北朝時代作になる。 ◈『論語総略』(重文)は、鎌倉時代作とみられる。 ◈「慈恵大師像」(重文)は、鎌倉時代作であり、33体造られたうちの9体目にあたるとみられている。 ◈室町時代、「渡唐天神図」(「応永二十四年銘」1417)、「束帯天神像」など多数。 ◈南北朝時代-江戸時代の「諸国社寺縁起勧進帳類」(京都府指定有形文化財)。 ◈「智仁親王像」、自画像とみられる「良尚親王像」。 ◈「茶道具」、「雅楽器」がある。 ◈庫裏に、良尚法親王筆「媚竈(びそう)」の額が掛る。論語に、権力者に媚びず、竈(かまど)で働く人々に感謝するの意という。ただ、権臣にへつらうたとえとの意味から、良尚が、江戸幕府に媚びざるを得ない立場を自虐的に表したともいう。(司馬遼太郎『街道をゆく 叡山の諸道』) ◈小書院の富士の間に「閑酔亭(かんすいてい)」の扁額が掲げられている。松花堂昭乗(1582-1639)筆による。 ◈大書院縁側に扁額「塵慮尽」がある。良尚法親王は、扁額の完成を待ち曼殊院造成を始めたという。塵とは汚すという意味で、邪心を払い取り除いて曼殊院の清浄が続くことを願っている。 ◈上之台所より庫裏に至る処に鐘が吊り下げられている。作家・谷崎純一郎(1886-1965)の寄贈による。「あさゆふのかね能ひびきに吹きそえよ 我たつ杣乃やまおろし能かぜ」の歌が添えられている。 ◈玄関脇の竹の間に壁紙(木版画)がある。日本初の版画という。曼殊院門跡は竹ノ内門跡とも呼ばれたことに因んでいる。 ◆障壁画 ◈大玄関虎の間の紙本金地著色「竹虎図」11面(重文)は、安土・桃山時代、狩野永徳(1543-1590)筆、狩野派の手によるともいう。旧竹内門跡の障壁画とみられている。竹虎の障壁画としては最古の例とされている。竹林で水を飲み、竹を噛む虎と豹が描かれている。虎の胴は長く、想像して描かれた。虎は竹に乗りかかり、竹が襖面4面にしなるさまが描かれている。竹林に金雲がかかる。御所北の曼殊院旧地より大玄関とともに移された。 ◈大玄関の孔雀の間に江戸時代の岸駒(1756/1749-1839)筆、紙本淡彩「松に孔雀図襖」14面がある。南画風に描かれている。人間の一生を孔雀の姿で表現し、親仔の孔雀が描かれている。 ◆北野天満宮 菅原氏出身の曼殊院始祖・是算は、道真とも関り深く、平安時代中期、947年(1004年とも)に勅命により北野社の別当職に任じられている。以来、歴代住持が北野天満宮(北野社)の別当も兼務した。近代、1868年の神仏分離令により、別当職曼殊院事務政所が廃止され、事実上、神仏習合が終焉を迎えるまで、900年にわたり関係は続いた。なお、北野社の創建時の燈明は、曼殊院の旧地、延暦寺根本中堂きえずの燈明の火によるといわれている。 別当の職務は、北野天満宮に奉仕した祠宮三家(松梅院、徳勝院、妙蔵院)の得度の際の戒師、神殿の奉仕をした宮仕(ぐうじ)の増位、北野神人(じにん、西京の社人)の叙任などに当たった。神子職も曼殊院宮により「上月(こうづき)文子」と襲名されていた。 社務のために北山に別院が建立された。その場所は特定されていないが、現在の金閣寺(鹿苑寺)付近ともいう。室町時代前期、1397年、足利義満の北山第(北山殿)建立に際して、別院は相国寺の南付近に移転したともいう。実務については、曼殊院から派遣された目代(もくだい)が当っていた。 現在、本尊の隣に安置されている平安時代後期作の十一面観音菩薩像は、かつて北野天満宮の本地仏として安置されていた。観音は、道真の化身と考えられており、良尚法親王により遷されたという。ほかにも曼殊院には多数の天神像、「北野天神縁起絵巻」などが所蔵されている。 また、境内西の弁天島には、弁天堂と室町時代の曼殊院天満宮が建つ。菅原道真を祀り、神仏習合時代の名残りになっている。 ◆子院 近代以前には、子院として、随縁院、静慮院、法雲院、恵明院があった。その後、本院に合併された。 ◆鎮守社 ◈「天満宮」は、境内の北西の弁天島に祀られている。菅原道真を祀る。山内の最も古い建物であり鎮守堂になる。 ◈「弁天堂」は、天満宮の西に隣接している。弁才天が祀られている。 ◆文学 近現代の作家・谷崎潤一郎(1886-1965)の『少将滋幹の母』(1949-1950)では、平安時代の平定文の恋の遍歴を描いている。谷崎は、執筆するにあたり曼殊院第39世・山口光円門主に天台教学を学び、作中に「天台宗の某碩学」として書いた。滋幹が雲母坂越えで母に再会する描写は、現在の曼殊院付近を想定している。門主から一乗寺近辺の地理・道程を聞いて描いた。 谷崎が寄贈した鐘がある。法要準備、開始の合図に使用されている。「あさゆふの かね能ひびきに 吹きそへよ 我がたつ仙乃 やまおろし能かせ」と刻まれている。 なお、谷崎は母の法要を曼殊院で営んでいる。 ◆菌塚 境内北の林中に「菌塚」がある。菌類学者・元大和化成株式会社社長の笠坊武夫(?-1996)が、1981年に建立した。遺灰として、枯草菌一株、陀羅尼経一巻が納められた。 菌塚の題字は、農芸化学者・東京大学名誉教授・坂口謹一郎(1897-1994)筆による。裏面の碑文は「人類生存に大きく貢献し 犠牲となれる 無数億の菌の霊に対し至心に恭敬して 茲に供養のじんを捧ぐるものなり」と刻まれている。曼殊院門跡第40世・大僧正圓道筆による。 法要(5月)が行われている。 ◆おみくじ 書院内に座す元三慈慧大師は、おみくじの元祖という。 ◆音羽滝 かつて『古今集」に詠まれた音羽滝があった。三段の流れがあったという。いまは林丘寺の東に残されている。 ◆敦忠の山荘 平安時代中期の公卿・歌人・藤原敦忠(ふじわら-の-あつただ、906-943)は、公卿・藤原時平(ふじわらの-ときひら、871-909)の3男になる。時平は、菅原道真の左遷に関与している。 敦忠は、枇杷中納言、本院、土御門とも号した。三十六歌仙の一人で、恋歌を得意とし管絃にも優れた。『後撰和歌集』以下の勅撰集に入首、家集に『敦忠集』がある。 敦忠は、修学院離宮から曼殊院近くに山荘を営んだという。山荘は音羽川の水を入れ、滝、池を設けていた。敦忠亡き後、山荘を訪れた女性歌人・伊勢(いせ、872-938頃)の歌に「音羽川せき入れておとす滝つ瀬に人の心の見えもするかな」がある。 ◆月林寺 現在の曼殊院付近と、西北の月輪寺町(左京区修学院)付近に、かつて天台宗の「月林寺(げつりんじ、月輪寺)」があった。延暦寺に属した。平安時代前期、寛平年間(889-898)以前より存在したという。この時、御灯(ごとう)の行事が行われた。(『西宮記』)。旧3月3日、旧9月3日に、天皇が清涼殿より火を供した北山・北辰妙見菩薩を拝した。五穀豊穣、国家安泰を祈願する。当初は、北山・霊巌寺で行われ、後に月林寺で行われた。 第60代・村上天皇(在位:946-967)、第64代・円融天皇(在位:969-984)の頃には、月林寺で勧学会も開かれていた。平安時代中期、967年には、藤原実頼により観桜の宴が催された。いつの頃か、寺は廃絶したという。 ◆花暦・樹木 ウメ・ツバキ(3-5月)、ソメイヨシノ、書院庭園のキリシマツツジ・ヒラドツツジ・サツキ(5月初旬)、サルスベリ(6-8月)、サザンカ・リンドウ(9-11月)、勅使門、書院庭園、弁天池周辺の紅葉(11月)。 弁天堂近くに山ツツジ、ヤマモモ、池に蓮などがある ◆墓 境内背後の山麓に曼殊院宮墓(左京区一乗寺坂端)があり、法親王が葬られている。 室町時代の覚恕親王墓(1521-1574、第105代・後奈良天皇皇子)の宝塔、室町時代-江戸時代の良恕親王墓(1574-1643 、第106代・正親町天皇皇孫)の無縫塔、江戸時代の良尚親王墓(1623-1693、第106代・正親町天皇曽孫)の宝塔、江戸時代の良応親王墓(第111代・後西天皇皇子)の宝篋印塔、清宮墓(第113代・東山天皇曽孫)の宝篋印塔、富宮墓(第113代・東山天皇玄孫)の宝篋印塔、江戸時代の譲仁親王墓(1824-1842 、第93代・後伏見天皇19世皇孫)の宝篋印塔がある。 ◆年間行事 不動尊初護摩(1月3日)、弁財天法要(1月初巳の日)、節分会(2月3日)、涅槃会(2月15日)、太子講(2月22日)、彼岸会(3月21日)、仏生会(4月8日)、禅光寺如来法楽(4月20日)、弁財天法要(4月初巳の日)、菌塚供養会(5月初旬)、山家会(6月4日)、良尚法親王忌(7月5日)、盂蘭盆会(8月15日)、弁財天法要(9月初巳の日)、彼岸会(9月23日)、瀑涼(虫干し)(10月上旬)、天台会(11月24日)、成道会(12月8日)。 朔日法要(毎月1日)、例月法要(毎月15日)、不動尊護摩供養(毎月28日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *建物内の撮影禁止。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『旧版 古寺巡礼 京都22 曼殊院』、『京都・山城寺院神社大事典』、『古寺巡礼 京都 10 曼殊院』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都古社寺辞典』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都の仏像』、『仏像を旅する 京都』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都 四季の庭園』、『京の茶室 東山編』、『原色日本の美術15 桂離宮と茶室』、『庭を読み解く』、『史跡探訪 京の七口』、『京都大事典』、『週刊 京都を歩く 17 修学院・北白川』、『街道をゆく 叡山の諸道』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 21 大原道 京都』、『京の庭の巨匠たち 3 小堀遠州』、『週刊 日本庭園をゆく 19 京都洛北の名庭 3 曼殊院 円通寺 詩仙堂』、ウェブサイト「曼殊院」、ウェブサイト「菌塚のホームぺージ」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

|