|

|

|

| 一条戻橋 (戻橋) (京都市上京区) Ichijo-modori-bashi Bridge |

|

| 一条戻橋 | 一条戻橋 |

|

|

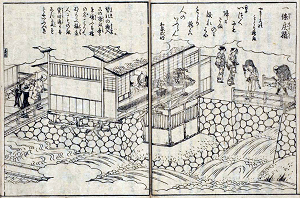

一条戻橋、和泉式部「いづくにも帰るさまのみ渡れはやもどり橋とは人のいふらん」(和泉式部家集)  現在の戻橋    【参照】旧戻橋(京都府立総合資料館所蔵)、京都市の説明板より  【参照】旧戻橋親柱(京都府立総合資料館所蔵)、京都市の説明板より  一条通 一条通   【参照】晴明神社にある一条戻橋。実際に使われていた橋の親柱で再現された。  【参照】式神、晴明神社  堀川、二条城付近  【参照】祇園祭の山伏山、ご神体は浄蔵貴所で、大峰入りの修行で紀伊山地に入る姿を表すという。腰には法螺貝を付けている。  諸侯屋敷・一条下り松遺跡、上京区一条通堀川東入北側、駐車場の南西角 江戸時代の剣号豪・宮本武蔵(1584? -1645)と決闘した吉岡一門の道場跡地という。  【参照】江戸時代の『都名所図会』にある「一條戻橋」(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) 【参照】江戸時代の『都名所図会』にある「一條戻橋」(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

堀川に架かる一条戻橋(いちじょう-もどり-ばし)は、かつて平安京の北端、一条大路に架かり、内裏と京外とを分けていた。 橋の位置に変動はないという。ただ、中立売通(正親町小路)、上長者町通(土御門大路)に通じたともいう。橋は、「一条橋」、「土御門橋」、「土御門堀川橋」とも呼ばれた。 かつて近くに蓮台野という葬場があり、葬列の見送り人はこの橋で戻ったという。縁談一切は「出戻り」の縁起をかつぎ、この橋を避けたという。 ◆歴史年表 平安時代、794年、平安遷都の際に運河・堀川は整備された。 918年、文章博士・三善清行(みよし-きよつら)の臨終の知らせに、熊野詣途中の修験道・八男の浄蔵貴所(じょうぞうきしょ)は戻橋に駆けつけた。葬列を止めて、浄蔵が観法で祈ると、父は蘇生したという。(『撰集抄』『三国伝記』)。以来、この橋は「戻橋」と呼ばれるようになったという。 998年、橋の文献の初見として「戻橋路」と記されている。(『権記』) 平安時代中期(1008年頃)、紫式部『源氏物語』では、「ゆくはかへるの橋」と記された。橋はかつて平安京の北の位置にあり、行っては還るの意味とされたことによる。 平安時代中期、武将・源頼光(948-1021)の屋敷が橋の東にあった。 1021年、滝口大蔵忠親は、平到経、公親の命により、この橋で暗殺された。(『左経記』) 1159年、平治の乱では、悪源太義平、平重盛の戦いの舞台になる。 1148年、藤原頼長は、実姉の入内について橋占を行う。(『台記』) 1178年、第80代・高倉天皇の中宮・建礼門院徳子による、第81代・安徳天皇のお産に際して橋占が行われた。(『源平盛衰記』) 1185年、土佐坊昌俊が夜討ちをかけた、源義経の堀川館は、六条辺りの川近くにあった。 平安時代末期、陰陽師は、橋の上で毎夜、橋占(はしうら)を行った。陰陽師・安倍晴明(921-1005)は、十二神将を式神として使い、式神を橋の下に置いて、用事の際に呼んだという。(『源平盛衰記』) 証空(1177-1247)は、一条戻橋の橋占により、一人の僧が「法華経」中の偈を誦じて西へ向かったことから、両親により出家を許された。(『証空上人縁起』) 南北朝時代-室町時代初期、『義経記』に登場し、源義経に兵法を伝授したとされる鬼一法眼(きいちほうげん)も陰陽師であり、「一条堀河」の西に住んだ。屋形を構えて天下の御祈祷をした。弟子も1000人を数えたという。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)の頃、「戻り橋は南一町」として、戻橋とは現在の中立売橋を意味したという。 1544年、武士の囚人・和田新五郎は、この橋で鋸引きにされた。(『言継卿記』) 安土・桃山時代、1584年、石橋が架けられている。 1596年、豊臣秀吉はキリシタン禁教令を発し、四条堀川にあったフランシスコ修道会の神父・修道僧・信徒を捕らえた。一条の辻のある寺院で彼らの左の耳たぶを削いだ。その後、市中引き回し、長崎へ連行した。(「二十六聖人殉教」) 1597年、茶人・千利休は、豊臣秀吉の怒りを買い切腹を命じられた。大徳寺山門にあった利休の木像は、利休死後、戻橋で十字架にかけられ磔にされた。聚楽屋敷で切腹した利休の首も橋に晒されたという。 江戸時代、毎年旧12月20日の「果の二十日(はてのはつか)」では、罪人の市中引き回しの際に、橋が使われた。 1620年、第108代・後水尾天皇中宮になった徳川和子は、入内の際に中立売橋を渡った。橋は一条戻橋を継承しており万年橋と名を変えられた。ただ、定着しなかった。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震) で、一条戻橋が半分崩壊、一条堀川の蕎麦屋が堀川に崩れ落ち、客6人が即死した。(『京都地震実録』『甲子夜話』『宝暦現来集』『浮世の有様』) 近代、1922年、鉄製の橋に架け替え工事中に、土台下より石棺が出土し、そのまま埋め戻したという。 太平洋戦争(1941-1945)中、兵士は「無事に戻る、生還する」ようにとの願いを込めて、あえて遠回りして橋を渡って出征したという。 現代、1952年、鉄筋コンクリート製の橋に架け替えられる。 1995年、現在の橋が架け替えられた。 ◆浄蔵 貴所 平安時代前期-中期の天台宗の僧・浄蔵 貴所(じょうじょう-きしょ、887-946)。男性。浄蔵。京都の生まれ。父・諌議太夫殿中監、文章博士・三善清行、母・第52代・嵯峨天皇の孫ともいう。第8子。4歳で千字文を読み、7歳で父を説得し仏門に帰し、熊野、金峯山などで苦行を積んだという。902年、12歳で宇多法皇(第91代)に会い、弟子になる。清涼房玄昭のもとで受戒し、三部大宝などを受け、大恵大法師に悉曇(しったん)の音韻を習得する。909年、菅原道真の怨霊に苦しむ藤原時平を護持祈念し、2匹の青竜が時平の左右の耳から頭を出したという。19歳で、比叡山横川に籠り、毎日法華六部誦経、毎夜六千反礼拝を行う。940年、横川首楞厳院で平将門降伏の祈禱を修し誅滅(ちゅうめつ、罪人を攻め滅ぼす)を予言した。八坂庚申堂(金剛寺)を建立し、948年、五重塔が西に傾き、験力を持つという東隣の雲居寺・浄蔵の加持により元に戻したという。(『元亨釈意』)。952年、浄蔵の加持祈祷後、子の刻(午前零時)、乾(北西)の微風により五重塔と宝鉾が動き、唸り、大地が揺らぎ、元に戻ったという。(『大法師浄蔵伝』)。寺に入った賊十数人を大声で一喝し失神させ、その罪を諭したという。964年、雲居寺で亡くなり、西向きに正念したという。 密教 顕密、悉曇、天文、医学、卜筮、管弦、文章、技芸に通じたという。各所で呪力を発揮し、予言と奇跡を起こした。そのため、天皇から庶民にいたるまで、神人、生き仏として尊んだという。死んだ父を蘇生させ、堀川の一条戻橋の名の由来になったという。祇園祭の山鉾・山伏山の人形は浄蔵がモデルといわれている。著『胎蔵界浄蔵私記』。74歳。 金閣寺(北区)の唐門近くに墓と伝えられるものがある。 ◆安倍 晴明 平安時代中期-後期の陰陽師・安倍 晴明(あべ-の-せいめい/はるあきら/はれあき、921-1005)。男性。摂津国(大阪府)阿倍野/大和国(奈良県)桜井安倍/讃岐国(香川県)の生まれ。父・大膳大夫・安倍益材(ますき)/淡路守・安倍春材、母・加茂社家ともいう。第42代・文武天皇の右大臣・阿倍御主人(あべ-の-みうし)の後裔ともいう。幼くして京都に移る。陰陽師・賀茂忠行・保憲父子に陰陽道を学ぶ。保憲から天文道の奥義を授かった。唐に渡り、帰国後、陰陽道を確立したともされる。948年、大舎人になる。第61代・朱雀天皇の信を得る。960年、天文得業生(てんもんとくごうしょう)として第62代・村上天皇に占いを命じられた。961年、陰陽師になった。971年/972年、天文博士に任じられる。977年、師・保憲が亡くなった。979年、皇太子師・貞親王(第65代・花山天皇)の信を得て、命により那智山の天狗を封ずる儀式を行う。その後も、第66代・一条天皇など6代の天皇に仕え、藤原道長の信も得る。官職として主計寮の主計権助(かずえのごんのすけ)、大膳大夫(だいぜんだいぶ)、左京権大夫、穀倉院別当、播磨守などを歴任した。従四位下。著『占事略決』。85歳。 安倍氏(土御門家)の祖になる。陰陽、暦術、天文の術に精通し、吉凶を占い、陰陽道の祭祀 (泰山府君祭) 、天文密奏などを行い宮廷で活躍した。様々な説話が『栄花物語』『今昔物語』『宇治拾遺物語』などに記されている。安倍氏は、賀茂氏と並ぶ陰陽道家になる。家は土御門の北、西洞院の東にあり、子孫は後に土御門家と呼ばれ代々陰陽頭になった。鎌倉時代-近代、1870年まで陰陽寮を統括した。後世、居宅跡には安倍晴明社が創建され霊神として祀られる。 中世より伝えられる墓所の一つに、安倍晴明墓所(右京区嵯峨)がある。 ◆渡辺 綱 平安時代前期-中期の武将・渡辺 綱(わたなべ-の-つな、953-1025)。男性。父・嵯峨源氏の源宛(あつる)。源満仲(みつなか)の女婿(じょせい)・敦の養子になった。養母が摂津国渡辺(大阪市)に居住し、渡辺家をとなえた。源頼光(よりみつ)の郎等として活躍した。四天王(ほかに坂田金時、平貞道[さだみち])、平季武[すえたけ])の1人に数えられた。73歳。 渡辺党の祖になった。伝承として主君頼光に従い、大江山の酒呑童子(しゅてんどうじ)、京の悪徒・鬼同丸(きどうまる)、羅生門の鬼を退治し、一条戻橋では女に化けた鬼婆の腕を切ったという。 ◆平 時子 平安時代後期の平 時子(たいら-の-ときこ、1125-1185)。女性。父・平時信、母・太皇太后令子内親王の半物(召使)。平時忠は同母弟、平親宗・建春門院滋子らは異母弟妹。平清盛に嫁し、1147年、宗盛、1152年、知盛、1155年、徳子(建礼門院)、1157年、重衡を産んだ。1160年、従三位、1161年、妹・滋子が後白河上皇(第77代)との間に生んだ憲仁親王(第80代・高倉天皇)の乳母になる。1168年、清盛が病になり共に出家した。1171年、娘・徳子が高倉天皇に入内し、従二位に叙せられ、時子は二位尼(にいのあま)と呼ばれる。1178年、徳子が言仁(ときひと)親王(第81代・安徳天皇)を産む。1179年、平家嫡流・重盛が早世し、宗盛らが平家一門の主流になった。1180年、安徳天皇が即位し、天皇の外祖母になり、三后に准ぜられた。1181年、清盛が没した。宗盛が家督を継ぎ、時子は後見的立場を占めた。1185年、長門国(山口県)壇の浦で平家一門が滅亡し、安徳天皇を抱いて入水した。60歳。 ◆和田 新五郎 室町時代後期の武将・和田 新五郎(わだ-んごろう、?-1544)。男性。詳細不明。三好長慶の被官。室町幕府12代将軍・足利義晴の嫡男・足利菊童丸の侍女との不義密通の咎により、1544年、義晴・細川晴元により、一条戻橋で「鋸引き」の刑で処刑されたという。 ◆千 利休 室町時代後期-安土・桃山時代の茶人・千 利休(せんの-りきゅう/せん-りきゅう、1522/1521-1591)。男性。幼名は与四郎、名は宗易、号は抛筌斎。父・堺の魚問屋田中与兵衛。祖父・千阿弥は、足利義政の同朋衆であり、堺に移ったという。父は納屋衆(なやしゅう)になり、千阿弥より「千家」と称したという。書院台子の茶を北向道陳(きたむき-どうちん)に学ぶ。1540年頃、10歳代で武野紹鷗(たけの-じょうおう)に茶の湯を学ぶ。堺・南宗寺に参禅し、宗易(そうえき)と改めた。その後、抛筌斎(ほうせんさい)と号した。21歳で家督を継ぎ、1542年、宝心妙樹(ほうしん-みょうじゅ)と結婚した。1544年、初の茶会記録が残る。1574年/1573年、織田信長の茶頭の一人になる。先妻没後、1578年、堺の宗恩(そうおん)と再婚する。1582年、本能寺の変後、1583年、豊臣秀吉の茶頭になり側近政治に関与する。1586年/1585年、秀吉の関白就任御礼の禁中献茶に、秀吉の後見として茶を点てた。第106代・正親町天皇より「利休」の号を賜る。1587年、北野大茶湯にも演出に関わる。1589年、大徳寺山門の二層部分を寄進した。住持により利休の木像が安置された。1590年、秀吉の小田原攻略に従軍する。小田原より古田織部に自作の竹花入、書状を送る。1591年、大徳寺山門事件の責任をとり、堺に蟄居になる。その後、秀吉に京都へ呼び出され、切腹を命じられた。京都葭屋(よしや)町聚楽の屋敷内で茶を点てた後に自刃した。妻・宗恩がその遺骸に白い小袖をかけたという。首は一条戻橋で晒首された。70歳。 前田利家、古田織部、細川忠興らの助命嘆願はかなわなかった。利休は切腹せず、逐電(逃げ失せる)したとの説がある。 村田珠光以来の侘び茶を大成し、茶会の形式、点前作法、茶道具、茶室露地、懐石などに創意を凝らした。茶の湯の典型を示した。利休は、当院開山・笑嶺の弟子の一人であり、参禅し壇越になった。笑嶺が堺の南宗寺から移り、聚光院を開いた際には、多額の寄付をしている。 墓所は大徳寺・聚光院(北区)にある。 ◆島津 歳久 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・島津歳久(しまづ-としひさ、1537-1592)。男性。通称は金吾、号は晴蓑。父・島津貴久(たかひさ)の3男。薩摩(鹿児島県)祁答院(けどういん)領主になる。1587年、豊臣秀吉の九州攻めで、兄・義久は降伏し、歳久は最後まで抵抗した。1592年、梅北国兼(くにかね)の肥後(熊本県)佐敷での梅北一揆に、歳久家臣が多く加担した。秀吉の怒りをかい、自刃させられた。56歳。 一条戻橋に首が晒されたという。 ◆東福門院 江戸時代前期の第108代・後水尾天皇の中宮・東福門院(とうふくもんいん、1607-1678)。女性。名は和子(かずこ/まさこ)。江戸の生まれ。父・江戸幕府2代将軍・徳川秀忠、母・御台所達子(浅井長政3女、お江与の方、崇源院)の娘・和子(まさこ)。1620年、画策により14歳で入内したことにより、禁裏の財政を支えることになる。2皇子5皇女を儲け、1624年、中宮になる。1629年、天皇が第2皇女・興子内親王(第104代の女帝・明正天皇)に突然の譲位をしたことにより、院号宣下を受けた。その後、第110代・後光明天皇、第111代・後西天皇、第112代・霊元天皇の3天皇の養母になる。72歳。 墓所は泉涌寺内月輪陵(東山区)にある。 ◆一条戻橋 平安時代に、「一条戻橋」の名は存在した。室町時代には、現在の中立売橋(堀川第一橋)を意味したという。ただ、一般的には現在の一条通に架かる橋を一条戻橋と呼んでいる。 近年の戻橋は、1952年に架け替えられている。鉄筋コンクリート製、幅5m、長さ8m。 現代、1995年に、新たに橋が架け替えられた。橋の位置は南に移動し、幅も拡張されている。北側の石積み土台に旧橋の痕跡がある。架け替え工事の際に、橋桁の奥に封印されていた晴明縁の式神が出てきたという。現在、晴明神社境内に、一条戻橋に実際に使われていた石の親柱で、縮小した石橋の戻橋が復元されている。 ◆戻橋の由来 平安時代中期、918年、文章博士・三善清行(みよし-きよつら)の臨終の知らせに、熊野詣途中の修験道・八男の浄蔵貴所(じょうぞう-きしょ)が駆けつけた。 死後すでに5日目であり、葬列は戻橋に差し掛かっていた。清行は、陰陽道に通じており、菅原道真の失脚に関わったという。浄蔵は、亡き父に一目合いたいとの一念で、葬列を止めて棺に取りすがった。観法で祈ると、一瞬にして辺りが闇に包まれ閃光が走る。また、地獄の冥官を動かして加持祈祷を行った。 父は蘇生し、父子二人が話しているのを人々が見たという。その後、7日目に清行は息絶えたという。(『撰集抄』『三国伝記』)。 以来、この橋は戻橋と呼ばれるようになったという。 ◆一条戻橋寺 橋を管理する「一条戻橋寺」が橋の東詰にあったという。 鎌倉時代、律僧・浄信(覚妙房静心)が住した。寺号は「恩徳院」、「一条戻橋寺」、また、「一条雲寺(村雲大休寺、村雲寺、雲寺)」とも呼ばれていたという。 ◆一条大路 「一条大路」は、平安京の最北の東西の通り名で、南には大内裏などの官街、北には寺院などがあった。平安京の建都当初は、人家はあまりなかった。 平安時代末期、北側に邸宅などが建ち並ぶようになる。 室町時代には、革堂が建ち自治的な組織があった。一条室町付近は「札の辻」と呼ばれ、高札、お触れが立つ政治の中心地に変わった。 賀茂祭(葵祭)では、一条通に見物人が集まった。鎌倉時代までは院、摂関家、受領などの祭り見物のための桟敷が置かれていた。 ◆陰陽師 平安時代末期、陰陽師は、この橋の上で毎夜、橋占(はしうら)を行った。道を通る人の偶然の言葉によって、その吉凶を占った。陰陽師は式神(しきじん)という霊的存在を自在に操ったとされる。 平安時代の陰陽師・安倍晴明(921-1005)は、使っていた十二神将を式神として使った。だが、妻はその顔を恐れた。晴明は式神を戻橋の下に封じ、用事の際に呼んだという。占いに式神を使うと、人に乗り移り善悪を示したという。(『源平盛衰記』) 平安時代後期、1178年に、第80代・高倉天皇の中宮・建礼門院徳子が懐妊した。その母・二位ノ尼(平時子)により橋占が行われた。12人の禿の童らが現れ、手をたたき、歌いながら橋を渡り立ち去ったという。歌には「榻(しじ、牛車に乗り降りの際の台)は何榻 国王の榻 八重の塩路の波の寄せ榻」とあり、徳子は男児誕生であるとして喜んだという。(『源平盛衰記』)。同年に、言仁(ときひと)親王(第81代・安徳天皇)が誕生している。 ◆鬼女伝説 屋代本『平家物語』剣巻、近世の『前太平記』、舞踊劇「戻橋」などに、酒呑童子退治の源頼光臣下・四天王の一人の渡辺綱の武勇伝がある。 ある夜、綱は戻橋で若く美しい女に出会う。女は道を送ってくれと請う。綱は、橋を渡る際に、水鏡に写る鬼女の形相を見た。美女は鬼女(茨木童子)に変じた。鬼女は綱を空中につるし上げる。綱は、鬼女の片腕を名刀「鬚(ひげ)切」で斬り落とし、愛宕山に追いやった。 鬼の手を封じたが、綱の養母が手を見せてくれと訪れる。養母は突然に鬼に化し、腕を取り返し、屋根を破り天に昇った。 ◆源氏物語・文学 ◈平安時代中期の紫式部『源氏物語』第9帖「葵」巻には、賀茂祭(葵祭)、一条大路での葵の上と六条御息所(みやすどころ)の、牛車の位置争いの場面が描かれている。 光源氏の妻・葵の上は妊娠し、嫉妬心を抱く六条御息所は、祭りの日に自らの車が後ろに退けられたことから生霊になり、葵の上に取り憑き殺してしまう。 ◈和泉式部は「いづくにも帰るさまのみ渡ればやもどり橋とは人のいふらん」と詠んだ。(『和泉式部続集』) ◆二十六聖人殉教 安土・桃山時代、1596年、豊臣秀吉は、再びキリシタン禁教令を発した。四条堀川に当時あったフランシスコ修道会の24人の神父、修道僧、信徒を、京都奉行・石田三成に命じて捕らえた。一条の辻のある寺院で、彼らの左の耳たぶを削いだ。また、鼻を削げと命じられた。 その後、信者らは8台の牛車に乗せられ、市中引き回しの後、長崎へ800kmの道のりを徒歩で連行された。翌1597年、26人(途中で2人が自主的に加わった)の外国人、日本人信者らは、長崎・西坂の丘で十字架に架けられ、槍により処刑された。遺骸はそのまま80日間曝される。10代の少年も4人含まれていたという。(「二十六聖人殉教」) ◆千利休 安土・桃山時代、1591年に、茶人・千利休(1522-1591)は、豊臣秀吉の怒りを買い切腹を命じられた。大徳寺山門にあった利休の木像は、利休死後、戻橋で十字架にかけられ磔にされた。 聚楽屋敷で切腹した利休の首は、淀の河原で処刑になり、3日後に戻橋に運ばれる。首を木像が踏みつける格好で晒されたともいう。首は、夜、何者かに持ち去られたともいう。夜陰に乗じて、大徳寺塔頭・大仙院の古渓宗陳(こけい-そうちん、1532-1597)が寺に持ち帰り手厚く供養したともいう。 現在、その時の木像は大徳寺山門に戻されている。 ◆果の二十日 江戸時代、毎年12月20日には、果の二十日(はてのはつか)が行われていた。罪人の市中引き回しの際に、戻橋が使われた。 罪人は六角獄を出され、三条、一条と市中を回り、橋まで来ると引き返した。橋で、罪人は馬から下ろされ、花屋から花を、餅屋から「御華足(オケソク、仏事に供える小さい鏡餅)」を貰った。 役人から「今度生まれてくるときには、真人間になれ」と諭された。再び三条へ戻り、粟田口刑場へと向かい処刑された。 ◆有栖川 京都には3つの「有栖川(ありすがわ、斎川)」が流れていたという。賀茂、紫野、嵯峨になる。(『山州名跡志』)。一条戻橋の上流には、若狭川(有栖川)があり、大徳寺東の小川(紫野の有栖川)に通じていたという。 ◆晴明水 戻橋東北にかつて、「晴明水」が湧いていたという。 ◆小町 「小野小町 雙紙洗水遺跡」(上京区一条通堀川東入北側、松下通北西角、駐車場の南東角)が、堀川に注ぐかつての小川の傍らにある。平安時代の歌人・小野小町にまつわる。かつてこの地に「小町の井戸」が湧いたという。 謡曲「草(双)紙洗小町」によると、宮中の歌合で、小野小町と対戦した大友黒主(?-?)は、小町の歌が『万葉集』の古歌からの盗作であると訴えた。証拠になるとされた『万葉集』の草子(草紙)を突きつけた。だが、改竄の跡があり、小町は墨付きを怪しむ。庭の遣り水、御遣水(みかわみず)を注ぐと、歌の文字が流れ消えたという。 その地であり、かつて「清和水」、「更級水」という名水が湧いたという。江戸時代には、謡曲の名所になり、井戸の傍らに小町塔が立てられていたという。 ◆常磐津 歌舞伎舞踊劇の常磐津に『戻橋恋(こい)の角文字(つのもじ)』がある。河竹黙阿弥(かわたけ-もくあみ、1816-1893)作、作曲は6世岸沢式佐(しきさ)、振付けは初世・花柳寿輔(はなやぎ じゅすけ)による。近代、1890年、東京・歌舞伎座で初演された。 渡辺綱(初世市川左団次)が夜の一条戻橋で、扇折小百合(5世尾上菊五郎)という美女と道連れになる。綱は、小百合が愛宕山の悪鬼の化身と見破り、その片腕を切り落とす。 ◆アニメ ◈劇場版アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、監督・こだま兼嗣、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。橋、柳などのシーンがある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の鴨川と橋 その歴史と生活』、『京の橋ものがたり』、『京都歴史案内』、『京をわたる 橋がつなぐ人と暮らし』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『證空辞典』、『平安の都』、『京都の地名検証 2』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都隠れた史跡100選』、『京のしあわせめぐり55』、『陰陽道と平安京 安倍晴明の世界』、『安倍晴明・紫式部を歩く』、『陰陽師 安倍晴明に出会う旅』、『安倍晴明読本』、『京都の地名検証』 、『京都府の歴史散歩 上』、『京都の歴史災害』、『京都歩きの愉しみ』 、『文化財・史跡ウォーク 聚楽第と周辺ガイド』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|