|

|

|

| 妙満寺 (京都市左京区) Myoman-ji Temple |

|

| 妙満寺 | 妙満寺 |

|

|

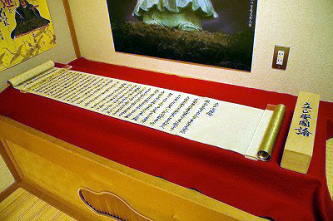

山門     山門前の蓮池      水屋  水屋  水屋  本堂、間口11間  「妙塔山」の扁額、本多日生揮毫  本堂から東の景観、比叡山を正面に望む。      方丈      大書院       鐘楼  雪の庭  白いサルスベリ、雪の庭  雪の庭  雪の庭  「安珍清姫の道成寺の鐘」、展示室  「安珍清姫の道成寺の鐘」  日什大正師御七條  展示室、『立正安国論』  中川の井の遺構  中川の井の遺構  五条大橋橋脚  仏舎利塔  仏足石

塔頭・大慈院

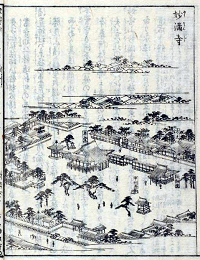

塔頭・正行院 塔頭・正行院 塔頭・成就院 塔頭・成就院 塔頭・法光院 塔頭・法光院 日什大正師御霊廟、「老いが身はいづくの 野辺に朽つるとも 心は須磨無堀川の水」  日什(左)、日蓮の五輪塔  27世・日経常楽院日経上人の碑(左)、16世・日泰心了院日泰上人(1432-1506)の碑、京都に生まれた。叡山、高野山、奈良で学ぶ。関東各地で布教する。  呉服の老舗「千切屋(ちきりや)」一門の墓、もとは茶舗を営んだ。  劇作家、花登筐の墓  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている妙満寺(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

洛北岩倉の妙満寺(みょうまん-じ)は、東に比叡山の山容を望む地にある。「安珍・清姫の道成寺の鐘」ゆかりの寺として知られている。山号は妙塔山(みょうとう-ざん)という。 顕本法華宗(けんぽん-ほっけしゅう)総本山、本尊は釈迦多宝仏。 日蓮宗京都16本山の一つ。京都洛北・森と水の会。 ◆歴史年表 室町時代、1383年、日什(にちじゅう)が、六条坊門室町(下京区烏丸五条)の富商・天王寺屋通妙の寄付を得て、その屋敷内に法華堂を建立した。 1389年、室町坊門に、妙塔山妙満寺を建立する。天王寺屋通妙の帰依を受ける。以後、根本道場とした。 1395年、焼失し、綾小路東洞院北東に移転する。 1398年、日仁、日実による幕府諌暁(かんぎょう、諫め諭すこと)では、拷問にも屈せず、法華受持を時の3代将軍・足利義満に迫った。 応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失する。その後、四条綾小路の間(下京区妙満寺)に移転した。 1532年、第105代・後奈良天皇の勅願所になる。 1537年の、叡山宗徒による「天文法華の乱」で焼かれ、一時、堺に逃れた。 1543年、旧地に再建されている。 1547年、綾小路堀川西に再建したともいう。 安土・桃山時代、1579年、安土・浄厳院で行われた法華経と浄土宗の宗論に敗れる。 1583年、羽柴秀吉の命により、京極銅駝坊(榎木町)に移転し、「寺町二条の妙満寺」(寺町二条下町)と親しまれる。当時は、14塔頭があった。 江戸時代、1608年、尾張熱田で浄土宗と対立する。強義折伏が徳川幕府の怒りを買い、徳川家康の命による江戸城での宗論になる。だが、その前夜に、27世・日経(にっきょう)は襲撃され、半死半生の身で当日、一言も発することが出来なかった。この「敗北」により投獄される。 1609年、日経と6人の弟子は、六条河原で耳鼻を削がれた。(「慶長法難」) 1628年、焼失する。 1633年、直末、孫末296カ寺があった。(「妙満寺末寺帳」) 1788年、天明の大火により焼失した。 1864年、蛤御門の変(禁門の変)の兵火で焼失する。その後、再建される。 近代、1870年、上知令により、寺領の大半を失う。 1945年、第二次世界大戦時の強制疎開により塔頭4院、境内地を失う。 現代、1968年、「昭和の大遷堂」により、旧地(中京区)から現在地(左京区)に移転している。 1970年、遷座落慶供養が行われた。 1973年、インドブッタガヤ型としては日本初という仏舎利塔が建立された。 2022年、春、松永貞徳が作庭したという「令和の雪月花の洛中三名園(三庭苑)」が公開になる。 ◆日什 南北朝時代の日蓮宗の僧・日什(にちじゅう、1332-1391)。男性。通称は玄妙阿闍梨(あじゃり)。陸奥会津(福島県)の生まれ。19歳で比叡山横川上智院の慈偏に師事し、出家し、玄妙と称した。38歳で比叡山三千の学頭になる。67歳で法華宗に改宗し、日什と改称した。当初は中山門流だった。関東、東海、京都での折伏伝道を行う。1489年、位僧都と「洛中弘法の綸旨」を北朝5代・後円融天皇の口宣(くぜん、口頭の勅旨)で受けた。将軍・足利義満への折伏は、効しなかった 一冊の書物も残さなかった。「経巻相承(きょうかんそうしょう)・直受法水(じきじゅほっすい)」といい、書物により、仏と日蓮の教えが誤解されることを懼(おそ)れた。釈迦牟尼仏が経文に説いた教えをそのまま受け継ぐことを掟にした。著『治国策』など。79歳。 ◆日経 室町時代-江戸時代の日蓮宗の僧・日経(にっきょう/にちきょう、1551-1620)。男性。字は善海、号は常楽院、常談義院。上総(千葉県)二ノ宮の生まれ。1608年、「慶長法難」では投獄され、1609年、出師6人とともに六条河原で耳鼻を削がれた。その後も各地で布教を続け、富山に没する。著『浄土日蓮宗論記録』など。61歳。 ◆松永 貞徳 室町時代後期-江戸時代前期の俳人・歌人・歌学者・松永 貞徳(まつなが-ていとく、1571-1654)。男性。幼名は小熊、名は勝熊、別号は逍遊、長頭丸、明心、延陀丸、延陀王丸、逍遊軒、五条の翁、花咲の翁など多い。京都の生まれ。父・連歌師・松永永種、母・藤原惺窩の姉。幼くして里村紹巴(じょうは)より連歌、九条稙通(たねみち)・細川幽斎より和歌、歌学を学ぶ。20歳頃、豊臣秀吉の佑筆(ゆうひつ、代筆)になる。1597年、朝廷より花咲翁の称を賜る。俳諧宗匠の免許を許され、「花の本」の号を得た。 1603年、林羅山、遠藤宗務らと古典公開講座に参加し『徒然草』を講じた。慶長・元和年間(1615-1624)、俳諧で知られる。慶長年間(1596-1615)末、三条衣棚の自宅に私塾を開き、庶民の子弟に教えた。私塾からは木下順庵、伊藤仁斎、林春斎、林守勝、貞室、西武(さいむ)らが輩出した。寛永年間(1624-1644)中頃、俳諧史上初の貞門を形成した。晩年、花咲亭(花咲の宿、下京区間之町通松原上ル西側稲荷町)に隠居した。俳書『新増犬筑波集』 、歌集『逍遊愚抄』 、歌学書『九六古新注』 など多数。83歳。 貞門派の始祖であり、近世初期地下(じげ)歌人歌学者の第一人者になる。俳諧(滑稽、笑い)を重視し、それまで和歌では使われなかった俳言(はいごん、俗語、日常語、漢語)を使うことを主唱した。連歌、狂歌、古典注釈などでも活躍する。藤原惺窩、林羅山、木下長嘯子(ちょうしょうし)らと親交した。門人に、七俳仙の松江重頼、野々口立圃、安原貞室、山本西武(さいむ)、鶏冠井(かえでい)令徳、高瀬梅盛、北村季吟らがいる。 「雪月花の洛中三名園(三庭苑)」を作庭したという。現在、北野天満宮(上京区)の「花の庭」、妙満寺(左京区)の「雪の庭」、清水寺・成就院(東山区)の「月の庭」がある。 ◆白 居易 中国中唐期の詩人・白 居易(はく-きょい、Bai Ju-yi、772-846)。男性。字は楽天、号は香山居士、諡は文公。本籍は太原(たいげん、山西省) 、生地は新鄭(しんてい)(河南省)の生まれ。地方官吏の次男。家は貧しかった。800年、科挙及第した。803年、任官し、翰林(かんりん)学士、左拾遺(さしゅうい)などを歴任する。806年、厔(ちゆうちつ)県(陝西省)の尉になる。811年、母の死により退き下邽(かけい)で喪に服した。幼い娘も失う。814年、太子補導役として長安に復帰した。815年、宰相暗殺事件に関する上奏文により、江州(江西省)の司馬に左遷された。818年、忠州刺史、821年、長安に召還される。822年、権力闘争を避け杭州刺史に出た。825年、蘇州刺史に転じた。829年、洛陽への永住し、842年、刑部尚書を辞した。竜門の八節石灘(せきだん)の難所を開き、「七老会」を経る。75歳。 香山寺畔に葬られた。没後、尚書右僕射を贈られる。現存詩は3000余首で唐代詩人中最も多い。詩は平易通俗な言葉に風刺を盛り込む。「李杜韓白(李白・杜甫・韓愈)」と称された。玄宗・楊貴妃の愛を歌う『長恨歌』、『琵琶行』。朝鮮、越南、平安時代以来、全集『白氏文集』75巻は日本でも愛読され、文学に影響も与えた。 ◆柏原 瓦全 江戸時代中期-後期の俳人・柏原 瓦全(かしわばら-がぜん、1744-1826/1825)。男性。名は員仍、字は子由、通称は嘉助、別号は五升庵、鳩笻。京都の扇商。京都の今出川、八条殿町などに住む。俳諧を五升庵蝶夢(ごしょうあん-ちょうむ)に学び2世、国学を伴蒿蹊(ばん-こうけい)に学ぶ。『徒然草』の「馬のきつりよう」の謎を解く。蝶夢の遺志を継ぎ、松尾芭蕉、蝶夢の句碑を建立し顕彰し、「芭蕉忌」を創始した。編著は多く『職人尽発句合』など。82歳。 墓は妙満寺にある。墓石に辞世「もたれたる炬燵(こたつ)即ち寂光土」と刻まれている。 ◆道成寺の鐘 能や歌舞伎で知られる「安珍・清姫(あんちん-きよひめ)の道成寺の鐘」(高さ1m、口径70㎝)が展示室で公開されている。銅鐘には、「紀州日高郡矢田庄文武天皇勅願道成寺治鋳鐘‥」、南北朝時代、「正平十四年(1359年)」の銘がある。 鐘が当寺にもたらされた経緯について伝承が残る。 紀州の道成寺は、飛鳥時代、701年に創建された。平安時代中期、928年、奥州白河の修験者・安珍が、熊野へ参詣の途中、紀伊国牟婁郡真砂の庄司清次の館に宿を取る。娘の清姫は安珍に一目惚れをした。安珍は、熊野の帰路に立ち寄ること約束した。だが、それを果たさなかった。激怒した清姫は、安珍の跡を追い、怒りのあまり蛇身になる。清姫は、道成寺の釣鐘に隠れた安珍を見つけ、鐘をとぐろ巻にし、火焔を放ち安珍を焼き殺した。 その後、寺で、新たに造られた鐘はことごとく焼失した。室町時代、1359年、源万寿丸が施主になり、長く失われていた鐘を再鋳し、2代目の鐘が完成する。鐘供養に、一人の白拍子が現れる。舞いを舞いつつ鐘楼に近づき、呪力により鐘を落下させた。白拍子は蛇身に変わり、日高川へ姿を消したという。その後、災厄が続いたため、鐘は寺の裏山に埋められた。 安土・桃山時代、1585年の秀吉の根来寺攻略の際に、大将・仙石権兵衛が鐘を掘り出し、陣鐘に用いる。鐘は、京都に送られることになった。行軍の途中、京洛の手前で、台車がどうしても坂を登ることができない。やむなく、鐘は土中に埋められた。だが、この近隣で災厄が起こり、不審に思った村人により再び鐘は掘り出された。1588年、鐘は当寺に奉納された。当山貫主・日慇により供養され、以来、鳴音美しい鐘になったという。鐘は、新宮の僧により寄進されたともいう。 ◆俳諧 寺は俳諧発祥の地といわれている。俳諧の祖・松永貞徳(1571-1653)により、初の俳諧興行「雪の会」が催された。これにより、連歌から独立した文芸が確立された。 現在も句会が催され、春の「花の会」、秋の「月の会」、冬の「雪の会」がある。 ◆建築 表門、鐘楼、本堂、本坊、大書院、小書院、信行道場、橘寮などがある。 ◆文化財 「日什大正師御七條」。 『立正安国論』は、鎌倉時代の日蓮(1222-1282)が、鎌倉時代中期、1269年に記したとされる。浄土宗批判のために、浄土宗の宗徒による日蓮襲撃事件を招いた。翌年、北条時頼により、日蓮は伊豆国に流罪になった。 南北朝時代、1353年の「法華経要文和歌懐紙」(重文)は、光厳天皇宸翰など20首による。 李晟(り-せい)筆の絹本著色「弥勒下生(げしょう)変相図」(重文)。 鎌倉時代中期、1274年の日蓮真筆「絹本曼荼羅本尊」、土佐光則筆「加藤清正肖像画」・「松永肖像画」。「上杉謙信自筆書状」。 安土・桃山時代、1587年の「豊臣秀吉自筆書状」は、おね宛で、朝鮮出兵構想を最も早く表明したものという。 加藤清正は、法華経の熱烈な信者で、旗指物には「難妙法蓮華経」の題目が書かれていた。 歴代天皇和歌など。 ◆庭園 本坊の庭は、枯山水式庭園であり、豪快な石組とともに東にある比叡山を借景にしている。夏の日の出は比叡山頂から上る。白砂、石組、刈込、植栽などで構成されている。夏に白い花をつける百日紅がある。 かつて妙満寺塔頭・成就院の庭園であり復元された。「雪の庭」といわれ、「三成就院」の一つとされた。清水寺・成就院の「月の庭」、北野か祇園にあった成就院(廃寺)の「花の庭」とともに、「雪月花の洛中三名園」といわれた。 江戸時代前期、元禄年間(1688-1703)に、俳諧の祖・松永貞徳(1571-1653)により三庭園は作庭されたという。成就院の住職・日如が貞徳の門下だった縁による。 雪月花は、中国中唐期の詩人・白居易(はく-きょい、772-846)の漢詩「奇殷恊律(殷恊律[いんきょうりつ])に寄す)」の「雪月花時最記憶君(雪月花時に最も君を憶[おも]う)」に起因するという。白居易が、江南時代のかつての部下・殷恊律を追憶する。雪が降り、月が照り、花が咲く時、誰よりも君のことを憶うの意味になる。 現代、2022年に北野天満宮の梅園内に「花の庭」が再興され、「令和の雪月花の三庭園(妙満寺「雪の庭」、清水寺・成就院「月の庭」・北野天満宮「花の庭」)」として公開れている。 ◆支院 大慈院、法光院、正行院、成就院がある。 ◆仏舎利塔 仏舎利塔は、現代、1973年に建立された。BC200年頃、釈迦正道の聖地にアソカ王が建立したインドブッタガヤ大塔型を日本で初めて建立したという。 1階に釈迦牟尼仏坐像を安置する。最上階には仏舎利、日什の分骨を奉安する。発明家・実業家・豊田佐吉(1867-1930)以来の豊田家の遺骨が安置されている。 ◆遺跡 旧地(下京区)には、天文法華の乱に備えた構え跡の遺跡がある。室町時代、1536年、比叡山衆徒、南近江の守護六角氏らによる京都の法華宗二十一本山を焼き討ちしている。 ◆中川の井 「中川の井」の井桁遺構がある。旧地の二条の境内にあった井筒という。 南北朝時代-室町時代の能阿弥(のうあみ、1397-1471)が定めた「京都(洛陽)七名水」のひとつとされた。中川は、寺町通に沿って流れていた。 ◆石造物 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)の「五条大橋橋脚」がある。「津国御影」と刻まれ、摂津から運ばれたものという。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆墓・墓碑 日蓮の五輪塔、日什大正師御霊廟、江戸時代の俳人・柏原瓦全、呉服の老舗「千切屋(ちきりや)」(1725-)一門の墓、劇作家の花登筐(はなと-こばこ、1928-1983)。俳優・タレント・映画監督の山城新伍(1938-2009)などの墓がある。 ◆花暦 桜園、藤右衛門桜、ツツジ園(3000株)がある。夏に百日紅、秋に紅葉が見られる。洛北の地にあり、冬、雪景色を愛でることができる。 ◆年間行事 御開山会(2月28日)、安珍・清姫の鐘供養(4月か5月)、日蓮上人御会式(10月12日-13日)、釈尊成道会・大根だき(12月初旬)、除夜の鐘(法要、鐘撞、甘酒接待)(12月31日)。 *年間行事の中止・日時変更、拝観中止・時間変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『古都歩きの愉しみ』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都の寺社505を歩く 上』 、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|