|

|

|

| * | |

| 枳殻邸(渉成園)・御土居 (京都市下京区) Shosei-en Garden(Kikokutei) |

|

| 枳殻邸(渉成園) | 枳殻邸(渉成園) |

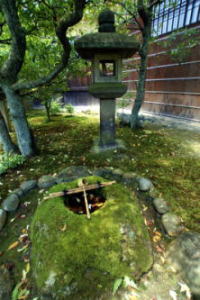

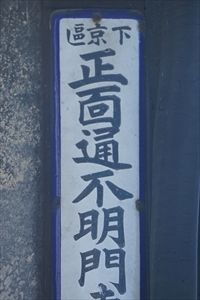

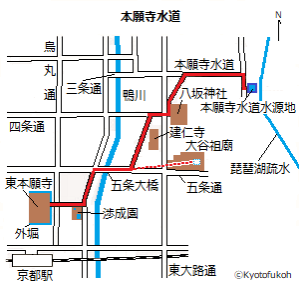

渉成園西門 渉成園西門    高石垣、切石、礎石、石臼、山石、瓦などが巧みに組み合わされている。   枳殻、園のもう一つの名称「枳殻亭」の由来になった。かつては、枳殻の生垣が園の周囲にあったという。     庭園北口   臨池亭(左)と滴翠軒(奥)    臨池亭、滴翠軒前の池泉   滴翠軒    茶室「代笠席(たいりつせき)」  茶室「代笠席」  茶室「代笠席」   亀の甲の井戸  園林堂(持仏堂)  虎関師練筆「園林」の扁額。  茶室「蘆菴」、園林堂の南に隣接する。   中門、蘆菴の露地  蘆菴の露地  蘆菴の露地  蘆菴の露地  蘆菴の露地  傍花閣(ぼうかかく)  傍花閣の山廊  傍花閣        鑓水(やりみず)  鑓水、印月池に注いでいる。   ツツジ   サクラ   ヒノキ科のイブキ(ビャクシン)の大木、2本あり枯死している。  渉成園(枳殻邸)、 OpenStreetMap Japan  侵雪橋、北大島に架かる木造の反橋。「十三景の六」   印月池、侵雪橋  印月池  印月池、臥龍堂(南大島)  印月池、臥龍堂(南大島)源融ゆかりの塔、鶴島に立つ九重塔。  印月池、園の南西方向に京都タワーが建っている。  印月池  印月池、左が北大島、右が南大島。  印月池    印月池    御土居、参考文献 『建築家秀吉』   塩釜の手水鉢、縮遠亭の脇にある。  茶室、縮遠(しゅくえん)亭の上段の間  縮遠亭上段の間、舞台造  茶室、縮遠亭の茶室(抹茶席)  茶室、縮遠亭、板間部分、吹き抜けになっている。  碧石の石幢(せきどう)複製据えられている。   井泉「塩釜」、縮遠亭近くの築山麓にある。  回棹廊(かいとうろう)  回棹廊、天井にはかつて金燈籠を吊るし明かりとした。左に藤棚の紫藤岸がある。  紫藤岸(しとうがん)、池泉東北端の池畔にある藤棚。かつては野生種であったという。  かかり藤  回棹廊  回棹廊  回棹廊      獅子吼、印月池北東にある注水口  獅子吼から続く園内の鑓水   丹楓渓(たんぷうけい)、池泉北岸の楓の並木、「十三景の十三」    閬風亭、大書院。  閬風亭からの庭園の眺め。    「明治天皇御休所枳殻邸」の石標、天皇は近代、1880年に当園を訪れている。閬風亭の近く、双梅檐の傍に立つ。  双梅檐(そうばいえん)  漱枕居(そうちんきょ)  楠木の大木、南口近くに立つ。   大玄関  馬繋      【参照】正面通  【参照】「正面」の通名板  【参照】「正面通不明門」の通名  【参照】本願寺水道 【参照】本願寺水道 |

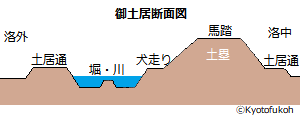

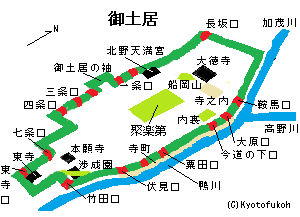

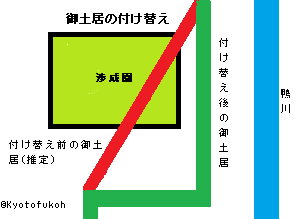

東本願寺の東に渉成園(しょうせい-えん)がある。「枳殻邸(きこく-てい)」、「東殿」、「東園」、「東本願寺下屋敷(新屋敷)」、「百間屋敷」とも呼ばれた。16000坪(52960㎡)の敷地を有している。国の特別名勝の庭園になる。 東本願寺別邸であり、飛地境内地になっている。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉により、現在の池泉の東付近に御土居が築造された。 江戸時代、1641年、3代将軍・徳川家光は、現在地(東洞院以東、六条-七条間、東西194間、南北297間)の田野を東本願寺13世・宣如に与えた。 1643年、園の造営を想定し、御土居とその東を流れていた高瀬川の流路を東に移し、付け替えた。 1653年、宣如は退隠所にした。避難所としても用いられた。庭園は、宣如の依頼により、石川丈山が六条院の伝承に基づき作庭したという。伏見桃山より樹石が移されたという。 1657年、庭園は完成している。 1678年、学寮(高倉学寮)が、東坊より園の西に移転する。 1788年、天明の大火の類焼は免れた。本山の仮殿になる。 1827年、思想家・文人の頼山陽(1781-1832)が園を訪れ、園内「十三景」を讃えた。 1842年、庭園は修復される。 1846年、20世・達如が隠居した。 1858年、安政の大火により焼失した。池、石組だけが残された。 幕末、徳川慶喜が一時滞在する。坂本龍馬が幕閣に会いに来たという。また、新撰組が警護していたという。 1863年、旧2月11日、公卿・三条実美ら7卿が到着し、慶喜が迎えた。 1864年、蛤御門の変で類焼している。 1865年-近代、復興された。 近代、1880年、第122代・明治天皇が来園する。 1884年頃、大玄関が移築された。 1895年、6月、本願寺水道より渉成園への分水工事が終わる。 1936年、国の名勝に指定されている。 現代、1996年より、庭園の一般公開が始まる。 2008年、漏水のため本願寺水道の送水が停止される。 2014年-2024年、150年前の姿に戻す復元作業が行われる。 2018年、「印月池」南西部でミズアオイ(環境省レッドリスト「準絶滅危惧」)の種子が発見され、当苑で13年ぶりに開花した。 ◆宣如 江戸時代前期の浄土真宗の僧・宣如(せんにょ、1602-1658)。男性。法名は光従、別号に愚渓。京都の生まれ。父・東本願寺第12世・教如の第12子(3男)。1614年、東本願寺第13世になる。1653年、御影堂の改築に着手した。1653年、退隠した。 将軍・徳川家光から寺地の寄進を受け、一画に別邸渉成園(枳殻邸)を営んだ。55歳。 ◆石川 丈山 安土・桃山時代-江戸時代前期の文人・石川 丈山(いしかわ-じょうざん、1583-1672)。男性。名は凹(おう)、字は孫助、通称は嘉右衛門重之、別号は六々山人、四明山人、凹凸窩(おうとつか)、詩仙堂、丈山は字・号など。三河(愛知県)生まれ。父・武士・信定。源氏の流れを汲み、祖父以来三河・徳川家譜代の臣の家になる。武芸に優れ、16歳で徳川家康の近習になる。1600年、関ヶ原の戦いに出陣し、家康の信望を得た。1615年、旗本として参戦した大坂夏の陣で、軍律違反の先陣争い(一番槍り)をして抜け駆ける。家康の怒りを買い追放される。剃髪し妙心寺に潜居した。1616年、母の病を看るために江戸へ出た。1617年、京都に戻り、友人の儒学者・林羅山の勧めにより、儒学者・藤原惺窩(せいか)門下になり朱子学を修めた。41歳より、病身の母養生のために安芸・浅野家に仕え10数年に及ぶ。母没後に辞する。相国寺近くに庵「睡竹(すいちく)堂」を結び隠棲した。1641年/1635年/1636年)、一乗寺村の庵に移った。後水尾上皇の召にも応じなかった。庵には、羅山、陶工・絵師の尾形乾山、第112代・霊元天皇なども訪れた。1645年、舞楽寺村に祠を築き「頑仙祠」と名付ける。70歳で京都所司代・板倉重宗に、故郷での隠退を願い出るが許されなかった。以後、門戸を閉じたという。 堀杏庵、角倉素庵、元政上人らとも親交する。妻帯しなかった。兵法、剣術、鉾、鉄砲、馬術に優れた。漢詩文にも秀で「日東の李杜」、荻生徂徠は「東方の詩聖」と称えた。江戸時代の「漢詩人の祖」といわれる。凹凸窠には、狩野探幽・尚信筆による、中国の詩家36人の肖像を掲げる詩仙の間が設けられ、丈山の詩も掲げられた。「詩仙堂」の名の由来になる。「渡らじな 瀬見の小川の 浅くとも 老の波そう 影もはづかし」は、後水尾上皇(第108代)の誘いを断る歌だったとも、霊元天皇が丈山の書を見たいとの申し出たことへの返歌ともいう。隷書、茶道にも長け、煎茶も嗜み「文人茶の開祖」といわれる。「三亭(酒店、飯店、茶店)の始祖」ともいう。作庭家としても活躍し、枳殻邸、一休寺、蓮華寺などの庭園の修復などに関わった。詩文集に『新編覆醤集(ふしょうしゅう)』『詩仙詩』など。90歳。 墓は詩仙堂(左京区)近くの山中にある。 ◆大谷 光勝 江戸時代後期-近代の僧・大谷 光勝(おおたに-こうしょう、1817-1894)。男性。法名は厳如(ごんにょ)、号は愚皐。京都の生まれ。父・達如(大谷光朗)の3男。1846年、真宗大谷派21世になる。幕末に焼失した阿弥陀堂、御影堂の再建に尽力した。北海道での開教、海外布教、上海、釜山に別院をもうけた。78歳。 ◆大谷 句仏 近代の浄土真宗の僧・俳人・大谷 句仏(おおたに-くぶつ、1875-1943)。男性。京都の生れ。父・東本願寺22世・光瑩(現如)の次男。東本願寺23世。書道は杉山三郊に師事する。絵画は幸野楳嶺・竹内栖鳳、俳句は河東碧梧桐に学ぶ。俳誌『懸葵(かけあおい』)に加わる。句集に『夢の跡』など。68歳。 ◆渉成園・枳殻亭 「渉成園」の名は、中国六朝時代の詩人・陶淵明(365-427)の「帰去来辞」中の「園日渉而成趣(園は日々に渉[わた] って以て趣を成し)」に因る。 また、かつて周囲に枳殻(からたち)の生垣が組まれたことから、枳殻(きこく)邸とも呼ばれた。 ◆建築 ◈「大玄関」は、近代、1884年頃に大宮御所より移築された。車寄は正面4間、切妻造、玄関は2間。部屋は8畳2間。 ◈「馬繋」は、近代、明治期(1868-1912)初めに建立された。馬を繋いだ。 ◈「閬風亭(ろうふうてい)」は、園内中央にある。大書院になる。江戸時代後期、1864年の安政の大火で焼失し、翌1865年に再建された。大広間になっており、畳を外すと能が演じられた。北西の嘉楽といわれる部屋は、近代、1880年の第122代・明治天皇の来園の際に、休息所として使われ、玉座があった。大広間より東に東山の阿弥陀ヶ峯を借景として取り入れ、前庭は芝地になっている。石川丈山筆「閬風亭」の扁額が掛る。閬風とは、中国・崑崙山脈頂部にあり、仙人が棲む地という。 東面、平屋建。 ◈「回棹廊(かいとうろう)」は、池泉の北東に架かる橋廊をいう。月見台になっている。近代、1884年頃に再建された。木橋、切妻造、左右に小欄、中央は唐破風屋根、檜皮葺。 ◈「滴翠軒」は、園内北部にある。近代、1887年に再建された。「十三景の一」に数えられた。池に面しており、臨池亭とは廊下で繋がる。室内には花頭窓、半月形吹抜の床脇が設えられている。小書院。 ◈「臨池亭」は、近代、1887年に再建されている。池に吹き放しの廊下が迫り出して建つ。以前は2棟を併せて臨池亭と呼んでいた。現在の臨池亭は、喫茶居と呼ばれた。滴翠軒とは吹き放しの廊下で鉤の手に繋がる。 小書院、8畳2間、南面、東面に1間の縁が付く。 ◈「傍花閣(ぼうかかく)」は、「十三景の二」に数えられた。近代、1892年に再建される。園林堂(持仏堂)の三門の意味がある。階上に4畳半の部屋、天井中央に石川丈山が考案した磁石板の十二方位板(十二支)がある。 楼門造と数寄屋造、入母屋造、起破風屋根、杮葺。左右に屋根付き山廊があり、急な階段がある。 ◈「園林堂(持仏堂)」には、虎関師練筆「園林」の扁額が掛かる。正面4間、中央間に桟唐戸。(非公開) ◈「臥龍堂」は、池泉中の南大島にあった。「十三景の四」に数えられる。かつては島に鐘楼堂「臥龍堂」が建てられていたことから、この名で呼ばれた。漱枕居で開かれた茶会の客人が、縮遠亭に舟で向かう際に、刻限を告げるために鐘が鳴らされた。江戸時代後期、1858年、安政の大火により焼失し、その後、再建されていない。二階建、瓦葺。 ◈「偶仙楼」は、閬風亭の地にあった。「十三景の九」といわれた高楼が建てられていた。伏見城から移築されたという。江戸時代後期、1858年の安政の大火で焼失後に再建された。1864年の大火で再び焼失し、その後、再建されなかった。 ◈「燕申堂(えんしんどう)」は、近代、1890年に建てられた。江戸時代後期-近代の21世・大谷光勝(厳如、1817-1894)の隠居所であり、近年まで門主の親族が住んでいた。長押に燕の釘隠しがある。銀製でありそれぞれの形が異なっている。 庭に出雲寺の三重塔の心礎とされる手水鉢がある。寺は奈良時代に現在の上御霊神社(上京区)付近に建てられていたという。 ◆茶室 ◈茶室「縮遠亭(しゅくえんてい)」は、中島の北大島の築山に建てられている。近代、1884年に再建された。かつては、漱枕居で開かれた茶会の客人が、縮遠亭に舟で向かう趣向になっていた。かつて、この地から東山36峰の阿弥陀ヶ峰が見えていたという。 入口土間に飾り竈、数寄屋風、草庵舞台造、二畳台目。上段の間は三畳敷、天井の棹は、賤ヶ岳の七本槍の柄を用いたという。 板間部分は、吹き抜けになっている。 なお、島は、豊臣秀吉が築造した御土居の遺構になっている。 ◈茶室「代笠席(たいりつせき)」は、煎茶席になる。近代、1888年に建てられた。代笠の名は、人里離れた地を訪れた旅人が、雨宿りする意味という。 半間の土間・小縁、4畳半が2室ある。4畳半の東室は板間に丸太柱、左に天袋、東に潜口。西室は赤松の床柱、床脇に地袋と二重棚、西に下地窓。3間。 東に茶畠がある。 ◈茶室「蘆菴」は、園林堂の南に隣接する。現代、1957年に再建された。 庵の名は、江戸時代には「露菴」とされていた。中国、唐末・五代の禅僧・雲門文堰(んもん-ぶんえん、864-948)の言行録より、一文字「露」が取られたという。雲門文堰蘇は、禅門五家七宗の一つ雲門宗の開祖になる。 二階建てで、一階は7畳、西に床、二方に縁が付く。二階の4畳半(主室)は、煎茶席で北に板敷、中央に赤松の曲木、左を床、右脇に二重棚、二方に肘掛窓。台目3畳(次ぎの間)。 ◈茶室「漱枕居(そうちんきょ)」は、池の西南岸に、茶室の一部が迫り出して建つ。江戸時代後期、1865年に再建された。石川丈山好みであり、「十三景の十一」に数えられた。 かつて、煎茶三席の酒店として使われた。名の由来は、旅路にあることを意味する、「漱流枕石(そうりゅうちんせき)による。茶会の客人は、ここから対岸の茶室「縮遠亭」に舟で向かっていた。 四畳半、三畳台目畳敷、天井は化粧屋根裏、土間に一畳台目の張り出し、袋棚、違棚、三畳東に手摺付縁がある。小襖に江戸時代の狩野永納(1631-1697)筆「茶摘の図」が描かれている。 ◆文化財 ◈園林堂(おんりんどう)仏間、入側に、現代、1958年に版画家・棟方志功(1903-1975)筆の障壁画「天に伸ぶ杉木」「河畔の呼吸」42面(44面とも)がある。 ◈傍花閣の絵馬形の額に、狩野永納筆の「熊谷直美像・平敦盛像」が描かれている。 ◈現代、2011年、漫画家・井上雅彦(1967-)筆の屏風「親鸞」がある。 ◆河原院・源氏物語 平安時代初期、第52代・嵯峨天皇の皇子・左大臣・源融(みなもとの-とおる、822-895)が、奥州塩釜の風景を模して作庭した六条院跡ともいわれている。謡曲「融」にも登場し、名月下の河原院で融大臣が舞う。 江戸時代の俳人・考古学者・北村季吟(1625-1705)が、著書の中で類推している。頼山陽(1781-1832)の『渉成園記』にも伝承について記されている。ただ、河原院跡は現在地の北東(鎌倉時代、『拾芥抄』)にあったとされ、現在では渉成園を河原院跡とする説は否定されている。 六条院はかつて、東は鴨川まで、北は現五条通り近くにまである広大な敷地だったという。4町の規模があり、四季それぞれの風情を織り込んで配置されていた。源融は、藻塩を焼かせ風情を愉しんだ。塩は、難波の海の汐を汲み、毎朝、30石の海水が院まで運ばれていた。鴨川には舟入の川が設けられ、魚や貝まで飼われていたという。 源融は、ほかに宇治・平等院などの別荘も持ち、「河原左大臣」といわれた。紫式部『源氏物語』の主人公・光源氏の実在モデルとされる。邸宅だった六条院も舞台として登場する。風流三昧の生涯を送った源融は、皇位に就くことはかなわなかった。河原院はその後、第59代・宇多法皇の没後に寺院になった。 付近に今も残る本塩竈町や塩小路通などの地名は、六条院の名残りともいわれている。 園内には、源融の供養塔といわれる九重石塔がある。縮遠亭近くに塩釜、塩釜の手水鉢という宝塔灯身などがある。 ◆庭園 ◈大掛かりな池泉回遊式の庭は、大名庭園形式になっている。西を正面とし、東山を借景にしている。石川丈山の作庭という。持仏堂「園林堂」と山門「傍花閣」を結ぶ軸線を元に作庭されたという。 江戸時代後期、1827年、頼山陽が園を訪れ、『渉成園記』中で「十三景」を讃えた。 池の「印月池(いんげつち)」は「十三景の三」に数えられた。広さは1700坪(5619.8㎡)あり、園の6分の1を占める。名は、東山から昇った月が、水面に影を写すことから名付けられ 中島の北大島、南大島がある。築山には豊臣秀吉の御土居が流用されたといわれている。池には、かつて園の北東部から高瀬川の水が引かれていた。現在は、琵琶湖疏水から分流した本願寺水道より、園の北にある小池に導かれ、鑓水により印月池に引かれている。また、印月池の北東部に獅子吼という築山の石組みがある。この注水口は、井戸水の地下水を汲みあげ、池泉に流している。 ◈中島(五松塢)は清水山、小島は阿弥陀ヶ峰、南大島は東隣の山を象っているという。中島(北大島)には、木製の反橋「侵雪橋(しんせつきょう)」、木造の「回棹廊(かいとうろう)」が架けられている。南大島の東に松の島がある。 ◈臨池亭、滴翠軒前の池泉には、築山「キリシマヤマ」が造られている。滝口「滴翠」が組まれている。池の北東に檜垣の灯籠が立つ。 ◆石造物 ◈「塩釜の手水鉢」は、縮遠亭の脇にある。鎌倉時代作とみられている。本歌になる。塩釜を模したという筒状の手水鉢であり、鎌倉時代の石造多宝塔の塔身を転用している。 ◈「九重塔(源融塔)」は、小島の鶴島(塔の島)に立つ。鎌倉時代中期作になる。平安時代の源融の供養塔ともいわれた。塔は園築造以前より、この地にあったともいう。宇治・塔の島の景色を写したともいう。 基礎に格狭間、開花蓮華の陽刻、軸部(塔身)は大面取、四方仏がある。9つの笠石を重ねる。最上部の相輪は失われ、宝篋印塔の笠と宝珠がのる。花崗岩製、3.3m。 ◈「石幢(せきどう)複製」は、侵雪橋近くに据えられている。 下より基礎に幢身、その上に中台、さらに仏像をあらわす六角形の龕部(がんぶ)、笠がのる。石灯籠との違いは、笠に蕨手の装飾がなく、竿(幢身)に節がない。火袋の代わりに龕部を置く。碧石は使われていない。鎌倉時代初期に現れ、南北朝時代には六地蔵石幢が造られた。 ◈「手水鉢」は、東本願寺別邸(非公開)の濡縁傍にある。かつて出雲寺(上出雲寺)の三重塔の心礎だったともいう。尾形光琳の茶室の蹲に転用された。近代、1912年に東本願寺に移されたという。 隅丸の長方形、中央に円穴(直径40㎝)、長さ2.2m、幅1.6m、厚さ50㎝、花崗岩。 ◆句碑 大谷句仏の句碑が立つ。「勿体なや祖師は紙子の九十年」。 ◆井泉 ◈「亀の甲の井戸」は、亀の形に石が組まれている。中心に井筒がある。現在は湧水していない。 ◈井泉「塩釜」は、縮遠亭近くの築山麓にある。石段で降りる横穴の中に井筒が設けられている。かつては、縮遠亭での茶会の際に水が汲まれる泉水だったという。現在、水は涸れている。 ◆五松塢 石幢付近は、かつて五松塢(ごしょうう)と呼ばれ「十三景の五」に数えられた。塢とは、小さな土手を意味した。5本の松が植えられていたとも、一幹5枝の松があったともいう。 ◆梅 梅園の「双梅檐(そうばいえん)」は、「十三景の十」に数えられた。漱枕居近くにあり、紅梅、白梅など20株ほどの梅林がある。 江戸時代後期、1864年の安政の大火以前は、閬風亭の檐(ひさし)が、この部分まで達していたことから名付けられた。 ◆正面通 渉成園は、東西路の正面通(しょうめん-どおり)(全長1.6km)を分断する形で建てられている。通りは、平安京城では七条坊門小路にほぼ重なる。 正面通は、安土・桃山時代、1589年以降に命名された。方広寺(東山区)大仏の正面に通じる道の意味があった。「大仏正面通」とも呼ばれる。江戸時代前期、1686年頃、正面通と呼ばれるようになったともいう。東は大和大路通(東山区茶屋町、方広寺・豊国神社の西側)から、鴨川に架かる正面橋を越え、西は揚屋町通(下京区西新屋敷揚屋町、西新屋敷児童公園 [揚屋町公園]の東側付近)に至る。 安土・桃山時代、1586年に豊臣秀吉(1536-1598)は、方広寺大仏殿(東山区)を創建した。1591年には、その西側に本願寺(下京区)に土地を与えている。1592年、秀吉は、前年に夭逝した長子・鶴松(1589-1591)を追悼するために、祥雲寺(後の智積院の地)(東山区)を創建した。1598年、秀吉が没する。翌1599年に、阿弥陀ヶ峰(東山区)に豊国廟、その麓に豊国神社(東山区)が創建された。本願寺は阿弥陀堂・御影堂を建てている。これらの境内は、鴨川を挟み東西方向にほぼ一直線上に配されていた。 徳川家康(1542-1616)・徳川幕府は、秀吉の神格化を徹底的に妨害した。安土・桃山時代、1602年に家康は東本願寺(下京区)に土地を寄進・別立させて、本願寺を東西に分裂させる。江戸時代前期、1603年に、東本願寺は阿弥陀堂を建てている。江戸時代前期、1614年に方広寺、1615年には祥雲寺、1619年に豊国廟・豊国神社を次々と破却に追う。1641年に、3代将軍・家光(1604-1651)は、東本願寺住職に土地を与え、渉成苑(枳殻邸)(下京区)を建てさせている。1655年には、豊国廟の参道を塞ぐ形で、新日吉神宮(東山区)を創祀させた。 このため、現在も残る正面通は1本道ではなく途切れている。東から渉成園(枳殻邸)、東本願寺、西本願寺などの広大な敷地・境内に行く手を遮られている。なお、渉成園-不明門通間での通り名は、「中珠数屋町なか-じゅずやまち)通」ともいう。 ◆御土居遺構 この地は、豊臣秀吉が安土・桃山時代、1591年に築造した御土居の南東端に当たる。 御土居は河原町通、南西方向の渉成園内の築山・中島の北大島・南大島を繋ぐ線上に造られていたという。これらは、ほぼ同じ標高で、北東から南西に斜直線状に並んでいる。 江戸時代前期、1641年に枳殻邸の建設計画では、土塁は東本願寺に譲渡され、庭園内に取り込まれた。このため、幕府により東側に10年をかけて新たに御土居が付け替えられた。園を回避する形になっており、鴨川の西側に「逆L」字形に再築造されている。 その後、1648年には、七条舟入(内浜)(七条通北側沿い、東西方向)とそれに通じる南北方向の水路(七条舟入筋)が整備された。周辺には、材木町、納屋町などの地名が残る。御土居の南側(舟入東小口)の畑地は、江戸時代中期、1714年に、六条村の宅地化される。近代、1912年頃に内浜・水路は埋め立てられ消滅した。 ◆御土居の発掘調査 現代、2021年4月-9月に、京都市埋蔵文化財研究所による渉成園の南東(下京区郷之町七条河原町交差点付近)での移設・付け替え後の御土居発掘調査(50.9.25㎡)が行われた。 調査地の北東部で、江戸時代前期、1641年以降に付け替えられた東西方向の御土居の土塁(南裾部の基底部)が見つかった。上部は後世に削平され、基底部(東西17m、南北7.5m、高さ0.7m)のみが残っていた。「舟入東小口」(『京都惣曲輪御土居絵図』)に続く舟の入口だったとみられている。 調査地北部では、江戸時代後期の石積も発見された。江戸時代前期の石積を修復したとみられ、割石(花崗岩)を「コ」の字状に並べていた。当初の土塁裾部を切り崩し、石を「L」字状に並べ、土の充填後に、東側に石を並べて土盛していた。土塁裾部の盛土流出を防ぐための修復工事跡とみられている。 土塁の南裾部では、江戸時代後期の東西方向の護岸が見つかり、坩堝(るつぼ)を2段並べていた。江戸時代中期に舟入東小口の南に掘られた、六条村の生活排水用の細い溝跡の可能性がある。 西部では、江戸時代後期の南北方向の水路・護岸(長さ12m、幅3.5m、深さ0.6m)が見つかった。水路は、舟で建築資材などを御土居内に運び入れるため、高瀬川から水を引いていたという。江戸時代後期の水路の一部を埋め、0.5m西に新たな護岸を築いていた。東側の護岸では、高瀬川と同様に丸杭・横板を用いていた。(『拾遺都名所図会』)。 なお、江戸時代後期の陶磁器片、土製玩具なども出土している。 ◆御土居 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、高倉より東、松原以南は、相次ぐ鴨川の氾濫により荒地になった。 安土・桃山時代、1591年に、豊臣秀吉は京都の再興・改造を手がける。細川幽斉、前田玄以などに洛中の周囲をめぐらせる堤防・惣構施設の「御土居」の築造を命じた。諸国大名らにより同年1月に着工になり、閏1月に2カ月で完成したという。(近衛信尹『三藐院記[さんみゃくいんき]』)。また、2-4カ月/5カ月の突貫工事で完成させたともいう。 御土居は、北は上賀茂・鷹ヶ峰、西は紙屋川(天神川)・東寺の西辺、南は東寺南の九条通、東は鴨川西岸の河原町通まで築かれた。当時存在していた聚楽第、京都御所も土塁内側に取り囲んでいる。規模は、東西3.5km、南北8.5km、総延長は22.5kmにもなった。 御土居の構造は外側に濠(堀)、内側に台形状の土塁を築いた。工法は「掻揚城(かきあげしろ)」が採られ、掘った濠の土を積み上げて土塁を築き、積石・石垣で地盤を固めた。墓石・地蔵なども「礎石」として使われている。当時の構築物においては一般的なことだった。なお、掻揚だけでは、土塁を築く土量が不足したとの見方もある。 土塁規模は一定しておらず、高さ3.6-5.4m、基底部幅10-20m、頂上部幅4-8m、犬走り1.5-3mあった。土塁頂上は、盛土の保護・強度を増すために竹林で覆われた。竹薮の伐採は厳禁された。土塁の外には、濠(3.6-18m)が設けられ、江戸時代には、農業用水としても利用されている。 御土居は、当初「土居堀」と呼ばれた。ほかに「京廻りノ堤」、「新堤」、「惣曲輪(そうぐるわ)」、「土居」などとも呼ばれ、江戸時代に「御土居」と称されるようになる。 御土居には「京の七口」と呼ばれる出入口が開けられ、主要な街道に通じていた。出入口は特定されるものではなく、当初10カ所あり、江戸時代前期には40カ所に増えたという。 「普請太閤」といわれた秀吉の御土居築造の意図は、複合的なものとされる。一般的には、鴨川・紙谷川(天神川)などの氾濫に対する水害対策・防災的な堤防の意図が強かった。さらに、外敵に備える防塁の意味も加わる。平安京以来、九条大路の南以外には羅城は築かれていなかった。御土居により初めて、京都は本格的な城塞により囲まれることになった。 御土居築造により、都の開発は鴨川の間際まで進む。また、聚楽第、御所を取り込むように構築されたため、「洛中」・「洛外」の区分を生み洛中範囲の確定に繋がった。軍事的な城壁の役割、権勢誇示という政治的な意味合いもあった。それまでの権力支配(朝廷・公家・寺社)から都人を分断させ、聚楽第を中心にした新都市の再編・支配が強行されたともいう。安土・桃山時代、1591年の御土居築造が、1592年の文禄の役の前年であり、秀吉の朝鮮・明攻略を前提とした首都防衛機能の一環だったともいう。なお、築造に際して、小田原城の城下を模したとする見方もある。 御土居築造に先立ち、新たな「町割」も行われた。1590年に寺院に対し「寺割」が行われた。それまで散在していた寺院の強制移転をさせ、新たに寺町、寺之内、本願寺などの寺院町を形成させた。これにより、防御・防災、税徴収の効率化、寺院と民衆の結びつき分断の意味もあったという。 平安京以来の条坊制は、東西南北一町四方(正方形)の区画を基本とした。これでは、中心部に無駄な空地が生じてしまう。1590年に秀吉は、一部を除き、これを半町一町の短冊型(長方形)の区割りに再編する。半町毎に、新たな南北の道路(小路)を設けた。新しい町割により、町家数と人口増加をもたらし、検地の効率も高められた。 御土居の保全は、京都所司代の命により、近郊の農民が駆り出されていた。江戸時代前期、1669年以降は、角倉了以の子・角倉与一が「土居薮之支配」(奉行)に任じられ、幕府により管理権を与えられた。この頃、御土居に繁茂した竹(土居薮)を民間に払い下げている。竹は資材として利用された。江戸時代前期、1702年に角倉家は、『京都惣曲輪(そうくるわ)御土居絵図』を作成し、御土居の変遷を記録し管理を継続した。 御土居築造から40年ほどで、都の開発が御土居を越えて進行する。鴨川には新たな堤防が造られ、東側の開発が進み土塁は取り壊された。御土居のうち堤防の役割を果たしていたものを除き、大部分は次第に撤去され、屋敷用地・道路などに転用された。なお、江戸時代中期、元禄期(1688-1704)までは、まだ水堀としては機能していた。 近代以降、1870年の京都府の「悉皆開拓」令により、府は土地の払い下げを通達している。以来、御土居の破壊が急速に進行する。「お土居薮地」は、田圃、畑、桑畑、茶畑などに開墾することが奨励されている。第二次大戦後は、土塁遺構の大部分は消失した。現在はごく一部のみが残る。 ◆学寮 東本願寺の学問機関「学寮(がくりょう)」は、大谷大学の前身になる。 江戸時代前期、1665年に東本願寺寺内に「学寮」が創設される。1678年、学寮は渉成園(枳殻邸)内に移された。江戸時代中期、1755年に、学寮は高倉通魚棚に移され、「高倉学寮」と呼称された。以後、宗学研究・研鑽の場として隆盛し、全国寺院子弟らの教育の場として発展した。 近代、1868年に、 「護法場」が学寮内井波屋敷に設置される。国学・儒学・天学(天文地理)・洋教(キリスト教)、仏教を学ぶ場になった。1873年に、高倉学寮と護法場は「貫練場」と改称される。1874年、貫練場内に宗学・華厳・天台・倶舎・唯識・外学の6科の寮舎が設置される。1879年、貫練場は「貫練教校」と改称された。1882年に、貫練教校を改め、「真宗大学寮」と称する。1888年に、大学寮組織を改め兼学部・専門部及び安居とした。1889年に、大学寮に専門本科を開設する。修業年限を3年とした。1892年、大学寮に研究科開設、3年以上5年以下とした。1894年、修業年限を4年とする。1896年、大学寮の機構を解き、「真宗大学」を設置する。安居を中心とした真宗高倉大学寮を別置した。1899年、真宗大学の学制を改め研究科を研究院と改称する。修業年限を5年とした。従来、本科4年であった修業年限を予科2年・本科3年とし、宗乗・華厳・天台・性相の4科を設ける。 1901年、真宗大学を東京巣鴨に移転し開校する。1904年、私立真宗大学は専門学校令により認可される。1907年に、真宗高倉大学寮を「高倉大学寮」と改称する。本科と別科を設置する。1911年に、真宗大学と高倉大学寮を併合し「真宗大谷大学」と改称する。大学は、京都に置くことが決定する。1912年、移転した。 1913年に、真宗大谷大学は、現在地(上賀茂小山)に移転し開設する。1920年、真宗大谷大学学則を改め、大学の修業年限を予科・本科・研究科各3年と定め、 学科目「宗乗」「余乗」の名称を「真宗学」「仏教学」と改称する。1922年、大谷大学は大学令による設立を認可される。 現代、1949年に、新制大谷大学を開設した。 ◆幕末 幕末に、徳川慶喜(1837-1913)は、二条城ではなく、枳殻邸、知恩院、越前藩、小浜藩などを宿舎にあてた。大目付・永井尚志(1816-1891)が宿舎にし、坂本龍馬(1835-1867)が幕閣に会いに来たという。また、新撰組が警護していたという。 江戸時代後期、1863年、2月11日午前、公卿・三条実美(1837-1891)、阿野公誠(あの-きんみ、1818- 1879)、野宮定功(1815-1881)、橋本実麗(1809-1882)、豊岡大蔵、滋野井実在(1826-1878)、正親町公童、姉小路公知(1840-1863)ら、急進派の公卿7人が枳殻邸に到着した。慶喜が迎えている。公卿は上段の間に坐した。午後、松平春嶽(1828-1890)、松平容保(1836-1893)、山内容堂(1827-1872)ら幕閣が駆け付けた。実美は、前年に将軍・家茂が譲位決行の宣言をしたとして、第121代・孝明天皇の勅書を示し攘夷期限を慶喜に迫った。慶喜は譲位決行を明言をしている。 ◆本願寺水道 ◈ 近代、1880年頃より東本願寺の再建が始まる。これを契機に、防火設備の導入が検討された。1890年に、京都府技師・田邊朔郎(1861-1944)は、東本願寺側から琵琶湖疏水を利用した防火施設構想の相談を受けた。 1894年7月に防火用水として「本願寺水道」工事は着工される。蹴上(左京区)の琵琶湖疏水を水源とし、西の水源地(貯水池)より東本願寺まで送水する設備だった。設計・総監督は田邊、工事監督は技師・竹内忠三(?-?)による。 本願寺水道は防火設備であり、日本初の設計になった。自然水利を用い、 動力に頼らず高低差による高水圧を活かした。1894年7月-1895年3月の第1期工事(水源池-市街地-東本願寺間の配管工事)に続き、1895年4月-1897年8月に第2期工事(東本願寺境内地の配管工事)は完成した。東本願寺は、当時の京都府年間予算の25%にも相当する工費を独力負担している。 水源地は、蹴上(左京区)の旧琵琶湖疏水事務所跡に設置されている。周辺は御影石で築造され、貯水池(長さ18m、幅9m、深さ3m)はセメントで固められた。東の疏水からトンネル(長さ54m、幅0.9m、高さ1.35m)により引水され、貯水池の東に鋳鉄管(口径30㎝)が設置されていた。 1895年1月-3月、送水本管(総延長4.665㎞)の鉄管埋設工事が行われている。導管はフランス製の鋳鉄管(口径30㎝)を埋設した。蹴上より市街地の三条通西、白川西岸を南下し、小堀通(東大路通八坂神社の石段下-白川)、祇園町南の花見小路、建仁寺前、大黒通(大和大路西)、五条通、五条大橋の桁で鴨川を渡り、渉成園(枳殻邸)北を経て、東本願寺(下京区)北の貯水池(現在の境内東北隅、3960㎡)まで通じていた。 ◈ 渉成園の水は、かつて高瀬川から導かれていた。ただ、雨期以外は水量が乏しいため、防火用水の確保も難しかった。第2期工事において本願寺水道より分水することになった。1895年6月に工事は完成している。 現代、1979年に、東本願寺境内の消火設備が一新され、本願寺水道の役割が終わる。ただ、以後も東本願寺外堀、渉成園池には引き続き送水されていた。2008年に、老朽化、漏水のため本願寺水道の送水は全面停止される。 2025年に本願寺水道は、国の重要文化財に指定された。 ◆花暦 ツバキ・ウメ(2月-3月)、ユキヤナギ(3月-4月)、ヒカンザクラ・ヤマザクラ・ソメイヨシノ・ベニシダレザクラ(4月)、カラタチ(4月中旬-下旬)、フジ(4月-5月)、ショウブ(5月)、ツツジ(5月-6月)、ムラサキシキブ(7月、実は9月-11月)、スイレン(5月-9月)、クチナシ(6月)、ノカンゾウ・ムラサキシキブ(8月-9月)、ハギ(8月-10月)、チャノキ・ツバキ(10月-12月)。秋には楓、銀杏の紅葉が知られている。 *一般的な順路に従って案内しています。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都四季の庭園』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『豊臣秀吉と京都 聚楽第・御土居と伏見城』、『御土居堀ものがたり』、『洛中洛外』、『秀吉の京をゆく』、『京都の地名検証 2』、『京都の地名検証 3』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都・観光文化 時代MAP』、『豊臣秀吉事典』、『御土居跡』、「河原町七条の御土居の発掘調査-京都市考古資料館」、 『建築家秀吉』、延命地蔵大菩薩の駒札、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「大谷大学」、ウェブサイト「御土居跡-京都市」、「東本願寺と環境を考える市民プロジェクト」の説明板、『琵琶湖疏水の100年-叙述編』、ウェブサイト「本願寺水道を歩こう-東本願寺と環境を考える市民プロジェクト」、琵琶湖疏水記念館、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「NIKKEI STYLE 2012年6月26日」、ウェブサイト「コトバンク」、OpenStreetMap Japan |

| |

|