|

|

|

| 露乃五郎兵衛歌碑 (京都市上京区) Tsuyu-no-Gorobe Tanka Monument |

|

| 露乃五郎兵衛歌碑 | 露乃五郎兵衛歌碑 |

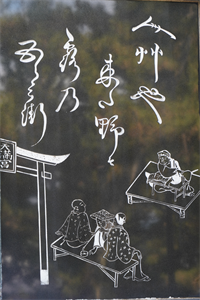

露乃五郎兵衛歌碑  「人艸(草)や 来た野(北野)の 露乃五郎兵衛」(『近世奇跡考』)  露乃五郎兵衛」(『近世奇跡考』)  北野天満宮境内での辻咄の様子(『近世奇跡考』)  解説文・碑建立協賛者名が記された金属プレート |

北野天満宮境内南の駐車場一角に、「露乃五郎兵衛歌碑」が立てられている。 江戸時代前期の落語家・露乃五郎兵衛は、「辻咄(つじ-ばなし)」を創始し、京都で活躍した。京落語(上方落語)の祖とされている。 ◆歴史年表 江戸時代、延宝・天和年間(1681-1684)、初代・露乃五郎兵衛は、落語の元になる「辻咄」を創始し、北野天満宮で初めて披露したとされる。 1703年、五郎兵衛は亡くなる。 現代、1999年、2代目・露の五郎(1932-2009)は露乃五郎兵衛歌碑を建立した。 ◆初代・露乃 五郎兵衛 江戸時代前期の落語家・初代・露乃 五郎兵衛(つゆの-ごろべえ/ごろびょうえ、1643-1703)。詳細不明。男性。号は雨洛、法号は露休(ろきゅう)。京都の生まれ。日蓮宗の談義僧(教化僧)であり、説法に節回しをつけ、民衆に親しみやすく語り伝えた。延宝・天和年間(1681-1684/1673-1684)/貞享年間(1684-1688)、還俗し、落語の元になる自作の「辻咄(つじ-ばなし)」「軽口(かるくち)咄」を創始する。笑い咄を口演し、 京都の北野天満宮で初めて披露したとされる。ほか、四条河原、祇園・真葛が原、百万遍、開帳場などで笑い咄・歌舞伎の物真似・判物なども演じた。人々が集う日待・月待などの余興座敷に呼ばれ、時に貴人にも招かれた。晩年、再び剃髪し、露休と号した。咄本として著『軽口露がはなし』『露新軽口ばなし』など多数。61歳。 短い笑話を集めた軽口本、巧みな話芸で人気を博した。「辻談義の名人」「都の名物男」とも称され、興行としても成功させる。俳人・松尾芭蕉・各務(かがみ)支考らが高く評価した。『本朝文鑑』『近世奇跡考』『足薪翁記』『嬉遊笑覧』などにも取り上げられる。辻咄300数十が遺され、現代落語の原話になったものも多い。上方・米沢彦八、江戸・鹿野武左衛門と並び、 京落語(上方落語)の祖とされている。 現代、1999年、北野天満宮境内に歌碑が立てられた。 ◆2代目・露の 五郎兵衛 近現代の落語家・2代目・露の 五郎兵衛(つゆの-ごろべえ、1932-2009)。男性。本名は、明田川(あけたがわ) 一郎。前名は露の五郎、芦の家春一、桂春坊、桂小春団治。別名は一輪亭花咲、一寸露休(ちょっと-ろきゅう)。京都市の生まれ。父を知らず、母の実家で育つ。中国・汕頭(スワトウ)日本東国民学校高等科を卒業した。少年時代に映画に子役として出演する。祖父は中国へ渡り、汕頭で日本料理店「加茂川」を開く。一郎は、前線部隊の慰問団の一員として舞台に立った。1944年、米軍機の機銃掃射に遭い危うく難を逃れた。1946年、 京都に引き揚げ、知人を頼り芝居の世界に入る。中村魁幸一座、瀬川信子劇団を経て、芦の家雁玉の率いる「コロッケ劇団」に入り、芸名・芦の家春一を名乗る。1947年、15歳の時に落語家の2代目・桂春団治から声をかけられ入門し、春坊の名をもらう。1953年、師匠の没後、小林一三が立ち上げた「宝塚若手落語会」(1952-1956)に加わる。3代目・桂米朝、3代目・桂米之助、5代目・桂文枝、3代目・旭堂南陵、6代目・桂小文吾らがいた。同会消滅後は「宝塚新芸座」で芝居を始める。1958年、舞台地下に転落する事故に遭い、2年間の寝たきり状態が続く。その後、落語の世界に復帰し、1960年、小春団治と改名した。1968年、2代目・露の五郎を襲名する。1985年、「露乃五郎の会」で芸術祭賞を受賞した。1987年、亭号を「露の」に改める。1994年-2003年、上方落語協会会長に就く。1994年、上方お笑い大賞(審査員特別賞)、2000年、紫綬褒章を受賞した。2005年、2代目・露の五郎兵衛を襲名し、落語の祖とされる大名跡の300年ぶりの復活になる。2006年、旭日小綬章を受賞した。著『上方落語夜話』『なにわ橋づくし』など。77歳。 古典・新作もこなし、艶笑種のほか、8代目・家正蔵(彦六)から芝居噺・怪談噺の教えを受け、「怪談の五郎」とも呼ばれた。消滅しかけていた大阪仁輪加(にわか)の芸も学び、仁輪加師として保存に尽力した。2012年、没後に第15回上方演芸に殿堂入りした。 ◆露乃五郎兵衛歌碑 境内南の駐車場近くに、露乃五郎兵衛歌碑が立てられている。江戸時代前期の落語家・初代・露乃五郎兵衛(1643?-1703)は、 京落語(上方落語)の祖とされている。碑には「人艸(草)や 来た野(北野)の 露乃五郎兵衛」と刻まれている。(山東京伝『近世奇跡考』) 碑は、現代、1999年3月に2代目・露の五郎(1932-2009)が露乃五郎兵衛の顕彰のために建立した。なお、北野天満宮では、一門による落語会「もみじ寄席」(11月)が開催され、開演前には碑前祭が催されている。 ◆年間行事 碑前祭・落語会「もみじ寄席」(11月) ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 露乃五郎兵衛歌碑・説明プレート、ウェブサイト「上方落語協会」、ウェブサイト「露の団姫 はなしの屑籠」、ウェブサイト「コトバンク」 |