|

|

|

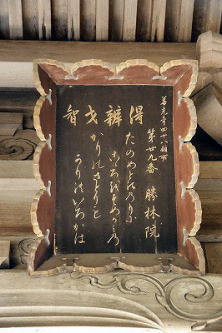

| 勝林院 (京都市左京区大原) Shorin-in Temple |

|

| 勝林院 | 勝林院 |

|

|

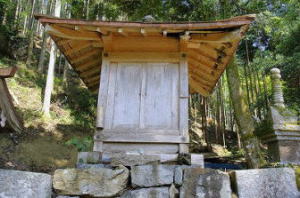

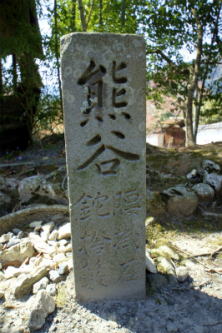

本尊・阿弥陀如来像、不動明王立像(左)、毘沙門天立像   阿弥陀如来  阿弥陀如来の手元からは五色の綱「善の綱」が延びる。  元三大師画像(慈恵大師良源)  十一面観世音菩薩像  問答台  本堂、手挟、菊と牡丹の精巧な丸彫りが施されている。         鐘楼  日吉山王社  観音堂    宝蔵   宝篋印塔  最胤親王之墓    裏山からの景色  モリアオガエル  境内の池上の樹木に産み付けられているモリアオガエルの卵  【参照】近くを流れている律川  【参照】律川に架かる未明橋   【参照】桜の馬場  【参照】「大原問答」の際、法然が休息したという石「法然腰掛石」  【参照】熊谷蓮生房が隠し持っていた鉈を藪に捨てたという藪跡、律川沿いにある。  【参照】熊谷蓮生房の竹藪 |

律川近くに、勝林院(しょうりん-いん)はある。正式には魚山大原寺勝林院(ぎょざん-だいげんじ-しょうりんいん)、証拠(しょうこ)阿弥陀堂ともいう。山号は魚山(ぎょさん)という。 天台宗延暦寺の別院。本尊は阿弥陀如来。 法然上人(圓光大師)二十五霊場第21番。京の通称寺霊場元札所、「問答寺」。京都洛北・森と水の会。御朱印(2種類)が授けられる。 ◆歴史年表 平安時代、835年、慈覚大師円仁により、天台声明の根本道場として開かれた。(寺伝)。寺は声明の発祥地になり、声明梵唄修行の場として僧らが集った。 1013年、円仁の9代目の弟子・寂源(じゃくげん、源時叙、大原入道)により再興され、勝林院と称された。比叡山に開かれた声明道場を移したという。(『拾遺往生伝』『元亨釈書』)。以来、勝林院の寺号は、院内4房の総称になる。 1018年、覚超、偏朮(偏求)が本尊・阿弥陀如来の前で法華八講を営む。(『雍州府志』『京都府愛宕郡村志』) 1020年、寂源は台嶺(だいれい)の碩学を講じ、法華八講を行う。覚超、偏救は仏果の空不空を問答する。(大原談義) 1095年、良忍は勝林寺の永縁の室に入る。 1156年、比叡山延暦寺により、大原に梶井門跡の政所(三千院)が設置され、以後、来迎院、勝林院、念仏行者などを統括、管理した。 その後、声明音律「大原流」は継承され、天台談義所、写経所になる。魚山声明のうち、勝林院は下院流と呼ばれ、来迎院は上院流といわれる。院内の坊として宝泉院、実光院、普賢院、理覚院、龍禅院などが建てられた。 1186年、顕真(けんしん)は、法相宗の貞慶、東大寺の重源らを招き、昼夜問答を行う。法然は丈六堂で宗論「大原問答」を行う。(『法然上人伝記』) 鎌倉時代、1239年、隠岐で亡くなった第82代・後鳥羽天皇の遺骨は、遺詔によりこの地に運ばれ大原陵に埋葬された。(『増鏡』)。遺骨は勝林院に安置され、水無瀬離宮(大阪府島本町)の建物が移され法華堂が建てられた。 室町時代、1476年、内裏焼失により、第102代・後花園天皇7回忌が勝林院で執り行われ、勅使が参向する。導師は堯胤法親王による。宮中法要の御懺法講(おせんぼうこう)を代修する。 江戸時代、1659年、後水尾院(第108代)、中宮・東福門院が融通念仏を受ける。(『天台座主記』) 1736年、本堂は焼失した。旧本尊「証拠の阿弥陀」も失われる。(寺伝) 安永年間(1772-1781)、現在の本堂、西林堂、鐘楼が再建されたという。 1778年、現在の本堂は徳川家の寄進により、第117代・後桜町天皇の常御所を移して再建された。(寺伝) 近代、1868年以降、勝林院の院号は、それまでの四坊総称から本堂の呼称(尊称)になる。4院の内、宝泉院、実光院が残り、2院が勝林院を交互に管理している。境内には、かつて、鎌倉時代の後鳥羽上皇(第82代)陵、鎌倉時代の第84代・順徳天皇陵もあったが、宮内省移管になり現在の大原陵になる。(『京都府愛宕郡村志』) ◆円仁 平安時代前期の天台宗の僧・円仁(えんにん、794-864)。男性。姓は壬生、円仁は名、諡号は慈覚大師。下野国(栃木県)の生まれ。9歳で大慈寺の広智に学び、808年、15歳で唐より帰国した比叡山の最澄に師事、その最期まで14年間仕えた。815年、東大寺で具足戒を受ける。比叡山で12年の籠山行に入る。だが、5年後、法隆寺、四天王寺での夏安吾(げあんご)講師、東北への教化を行う。一時心身衰え、829年、横川に隠棲した。苦修練行を続け、夢中に霊薬を得て回復し、『法華経』書写を始め、小塔(如法堂)を建て写経を納めたという。838年、最後の遣唐使と して渡り、9年間学ぶ。847年、帰国、仏典、金剛界曼荼羅など多数を持ち帰った。新羅声明を天台声明として取り入れ、その祖となる。848年、比叡山に戻り、円珍に密教を教えた。854年、第3世・天台座主に就く。862年、東塔に天台密教の根本道場・総持院を建立した。東京・瀧泉寺、山形・立石寺(円仁の遺体納葬の入定窟がある)、松島・瑞巌寺など多くの寺を開いた。『顕揚大戒論』ほか、唐滞在記である『入唐求法巡礼行記』(全4巻)を著す。70歳。没後、日本初の大師号(慈覚大師)を贈られた。入唐八家(最澄・空海など)の一人。 円仁は、法華経と密教は同等であり、円密は一致するとし、天台密教(三部密教、胎蔵部、金剛部、蘇悉地部)を確立した。また、浄土教を一乗思想として天台宗に取り入れた。 ◆寂源 平安時代中期-後期の天台宗僧・寂源(じゃくげん、965/960-1024)。男性。父・左大臣・源雅信(920-993)の5男。986年、右少将の時、19歳で出家し、大原入道少将と呼ばれた。天台僧・皇慶阿闍梨(977-1049)に師事、1012年、伝燈大法師位で胎蔵界、金剛界の灌頂を受ける。密教を学び、常行三昧を修した。山内になじめず、比叡山を下りて大原に住した。1020年、台嶺の碩学を講じ、法華八講を行う。64歳。 姉は公家・藤原道長の室・倫子(964-1053)で、道長、頼通らの信仰を集めた。 ◆顕真 平安時代後期-鎌倉時代前期の天台宗の僧・顕真(けんしん、1131-1192)。男性。号は宣陽房。父は右衛門権佐藤原顕能。母は参議・藤原為隆の娘。比叡山に上り明雲、相実に付く。1173年、明雲座主の大原寺兼管の代官として大原別所(竜禅院)に隠棲した。魚山の衆徒を管理した。1186年、勝林院に法然、重源、貞慶、明遍、証真らを集めて大原問答を行ったともいう。1187年、不断念仏を行う。1190年、第61世・天台座主に就任した。梶井門跡17世。最勝会の証義も務めた。権僧正。著『山家要略記』。62歳。 ◆最胤 入道親王 室町時代後期-江戸時代前期の皇族・天台宗の僧・最胤 入道親王(さいいん-にゅうどうしんのう、1565-1639)。男性。俗名は惟常(これつね)。父・邦輔(くにすけ)親王の第8王子。第106代・正親町天皇の猶子になる。1575年、親王になり、三千院で出家し、応胤法親王に師事した。三千院(梶井)門跡をへて、1612年、第169代・天台座主にのぼり、没年まで28年間その任にあった。著『覚勝院月次連歌』。二品に叙せられた。41世・梶井門跡。75歳/77歳。 墓は勝林院(左京区)にある。 ◆承快 法親王 安土・桃山時代-江戸時代前期の皇族・天台宗の僧・承快 法親王(しょうかい-ほうしんのう、1591-1610)。男性。幼称は二宮、法号は実性院。父・第107代・後陽成天皇、母・中山親子(ちかこ)の第2皇子。1601年、天台宗三千院で出家した。最胤(さいいん)入道親王の弟子になり、その跡を継いで三千院(梶井)門跡になる。42世・梶井門跡。19歳。 墓は勝林院(左京区)にある。 ◆盛胤 入道親王 江戸時代前期の皇族・天台宗の僧・盛胤 入道親王(せいいん-にゅうどうしんのう、1651-1680)。男性。幼称は英宮(ふさのみや)、俗名は常尹(つねただ)。父・第108代・後水尾天皇、母・四辻季継の娘の第18皇子。1657年、慈胤(じいん)入道親王の弟子になり三千院に入る。1660年、親王になり出家した。1673年、1677年、2度、天台座主を務めた。44世・梶井門跡。30歳。 墓は勝林院(左京区)にある。 ◆承真 法親王 江戸時代後期の皇族・天台宗の僧・承真 法親王(しょうしんほうしんのう、1787-1841)。男性。幼称は邦宮、永宮、俗名は淳徳、宮僧正。父・有栖川宮織仁(おりひと)親王の第3王子。1803年、青蓮院宮尊真入道親王を戒師として得度した。僧正に任じられ、法印に叙せられた。1808年、第119代・光格天皇の養子になり親王宣下を受けた。潅頂大阿闍梨、一品に至り、1810年、以後、4度天台座主を務めた。49世・梶井門跡。56歳。 墓は勝林院(左京区)にある。 ◆清宮 江戸時代前期の皇族・天台宗の僧・清宮(1688-1693)。詳細不明。父・第112代・霊元天皇の皇子。45世・梶井門跡。5歳。 墓は勝林院(左京区)にある。 ◆慈胤 入道親王 江戸時代前期の皇族・天台宗の僧・慈胤 入道親王 (じいんにゅうどうしんのう、1617-1700)。男性。幼称は清宮(せいのみや)。俗名は幸勝。法号は常修院。父・第57代・陽成天皇、母・土佐局の第15皇子。1629年、親王になり、1630年、得度した。承快法親王の跡を継ぎ、43世・梶井門跡になる。1642年、1650年、1655年、3度天台座主に任じられた。茶道、書道、和歌にすぐれた。83歳。 墓は勝林院(左京区)にある。 ◆道仁 入道親王 江戸時代前期-中期の皇族・天台宗の僧・道仁 入道親王(どうにん-にゅうどうしんのう、1689-1733)。男性。俗名は盛永。父・貞致(さだゆき)親王、母・按察使局(あぜちのつぼね)の王子。1696年、霊元上皇(第代・)の養子になる。1698年親王となり、三千院で慈胤入道親王に師事した。1708年、一身阿闍梨、1709年から3度天台座主になる。46世・梶井門跡。45歳。 墓は勝林院(左京区)にある。 ◆叡仁 入道親王 江戸時代中期の皇族・天台宗の僧・叡仁 入道親王(えいにん-にゅうどうしんのう、1730-1753)。男性。幼称は緋宮、俗名は有頼。父・有栖川宮職仁(ありすがわのみや-よりひと)親王の第2王子。第114代・中御門天皇の養子になり、天台宗三千院門跡をつぐ。1740年、親王となり、1741年、尊祐入道親王のもとで出家した。1745年、江戸城内で東照宮百年忌法会の導師を勤めた。47世・梶井門跡。24歳。 墓は勝林院(左京区)にある。 ◆常仁 入道親王 江戸時代中期の皇族・天台宗の僧・常仁 入道親王(じょうにん-にゅうどうしんのう、1752-1772)。男性。幼称は百宮、俗名は成美(なりはる)。父・職仁(よりひと)親王の第6王子。1759年、第116代・桃園天皇の猶子として親王になる。1760年、得度し梶井門跡になる。1771年、一身阿闍梨。死去に先だち一品(いっぽん)にすすめられ,天台座主に任じられた。48世・梶井門跡。22歳。 墓は勝林院(左京区)にある。 ◆仏像 ◈丈六の本尊「阿弥陀如来像(証拠の阿弥陀)」(6m)は、本堂に安置されている。旧本尊は、平安時代中期-後期、長保・寛弘年間(999-1012)に康尚(?-?)作という。江戸時代中期、1736年、本堂焼失とともに旧本尊は失われたという。その後、江戸時代中期、1737年、大仏師・香雲により造立(補修)されたという。 本尊の手元に五色の綱1本と白布「善の綱(ぜんのつな)」が結ばれている。これに触れると阿弥陀如来と結縁を得られる。白布は、葬儀の際に入口の小橋・来迎橋(未明橋)の外に置かれた棺と結われる。墓地へ納骨する際に、綱を骨壷に垂らす。これは、死者を阿弥陀如来が極楽浄土に導くための儀式であり、平安時代から続く慣わしという。 ◈脇侍の「不動明王立像」は、室町時代後期作になる。木造、彩色。 ◈「毘沙門天立像」が安置されている。左手に宝塔、右手に宝棒を持つ。 ◈「十一面観世音菩薩像」は、かつて北野天満宮の本地仏だった。近代以降、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈とともに当寺に遷された。学業成就の信仰を集める。多くの人々が撫でた右手が黒光りしている。木造、クスノキ材、一木造。 ◈「踏出阿弥陀如来立像」は、本堂左奥にある。2つの蓮華上に足を置き、左足を踏み出している。極楽浄土からの来迎を表したという。鎌倉時代前期、1186年の大原問答では、片足を踏み出して法然の正しさを証明したという。 ◈ほかに「元三大師画像(慈恵大師良源)」、「普賢菩薩像」、「法然上人像」などが安置されている。 ◆建築 ◈「本堂(証拠阿弥陀堂)」は、江戸時代中期、1736年に焼失した。近代以前の本堂は、院内4房の総本堂だった。1778年、徳川家の寄進により、第117代・後桜町天皇の常御所を移して再建された。(寺伝)。 正面に7間1間の吹き放し、周囲に縁、擬宝珠勾欄が付く。中央正面に桟唐戸、左右に2間の蔀戸、中央3間に欄間彫刻。内部は奥行6間内外陣5間、正面1間は吹き放し、中央方1間の内陣に本尊を安置する。7間6間、入母屋造、正面3間に向拝付、杮葺。 ◈「鐘楼」は、鎌倉時代に建てられた。 ◆声明 声明(しょうみょう、梵唄、梵音)は、寺院の法要儀式の中で行われる仏教の儀式音楽で、経典などに独特の節をつけて僧侶により唱和される。その内容は、仏、菩薩、神々を賛美するもので、後に、声明を唱えることが修業になり、また、声明成仏として行われるようになった。 声明は、仏教の起こりとともに古代インドのバラモン僧により始まる。梵唄といわれ、中国に伝えられた。三国時代の曹植により魚山(山東省東阿県)で完成された。さらに、飛鳥時代、また奈良時代-平安時代に日本に伝えられたという。文献初見は、奈良時代、752年で、東大寺大仏祈願供養、四箇法要で僧200人により唱えられた。その後、真言系、天台系に分かれる。 大原の天台声明(魚山声明)は、平安時代初期、慈覚大師円仁により、中国よりもたらされた。比叡山・念仏三昧堂が建立される。以後、魚山に地形が似ているとして、大原に僧坊が建てられる。平安時代後期、円仁の9代目の弟子・寂源により建立された勝林院は、円仁が伝えた声明を継承するために開かれた。さらに、融通念仏の聖応大師良忍が来迎院を建立した。以後、声明は統一され、ニ院を本堂として魚山大原寺と総称された。声明の根本道場として今日まで継承され、天台声明、真言声明が伝えられている。 大原の声明は、節がゆっくりとしていることから、「ねむり節」といわれている。基本になる音階は5つある。節回しは「塩梅(えんばい)」といわれ、音階間を連続して上下する。この塩梅は小節の源流という。声明は、仏教にとどまらず、今様、平家琵琶、謡曲、浄瑠璃、小唄、長唄、浪花節、民謡、演歌などにも影響を与えた。 ◆大原談義 平安時代後期、1020年、寂源が勝林寺の本堂前で法華八講を行なった。『法華経』8巻を8座に分け、1日に朝夕2座講じ4日間で完了する法会を意味した。 本尊の阿弥陀如来の前で、天台僧・覚超(かくちょう、960-1034)と偏朮(偏求、へんく)が議論した。「仏果の空不空」が議題になる。修行により得る仏の位は、万事万物が因縁により生起する仮相のため実態がないとした。論議では、覚超の不空論に対して本尊は隠れる。偏朮の空論に対してはたちまち姿を現し支持したという。 この「大原談義」で、本尊は法華経の中道実相を証明した。有にも無に偏せず、生滅無常の相を離れた万有の真相を証明した。以来、「証拠しょうこ)の阿弥陀」と呼ばれたという。 ◆大原問答 平安時代後期、1186年、勝林院は、宗論「大原問答」の場になる。 顕真により、浄土宗の宗祖・法然(1133-1212)、三論宗の明遍、笠置寺の法相宗の貞慶、天台宗の智海・証真、法然に従う東大寺の重源ら高僧による一日一夜の問答が行われた。 法然の専修念仏は他派を論破する。弥陀の本願だけが末世の凡夫を救うとし、念仏衆生摂取不捨を証拠を挙げて述べた。これに対し阿弥陀如来も、御手から光明を放ち、念仏衆生を必ず救うとの証を示した。法然と専修念仏は、見守った300人の衆目を集める。以後、本尊は「証拠の阿弥陀」といわれた。 ◆周辺の史跡 ◈「法然腰掛石」が法華堂門前に残されている。「大原問答」の際に、法然が休息した石という。 ◈「熊谷腰掛石」が萱穂(かやほ)橋の西南隅にある。法然の弟子・熊谷蓮生房(1141-1207)は、「大原問答」の最中に、この石に腰かけて法問の優劣を聴聞していたという。 ◈「熊谷鉈捨藪(なたすてやぶ)」が、三千院門前にある。熊谷蓮生房は、師・法然が「大原問答」の論争に敗れた時には、相手を討つための鉈を隠し持っていた。 法然の弁論が勝り、三日三晩の不断念仏の唱和が続いた後、不要になった鉈を薮に捨てたという。その薮跡が今も残されている。 ◆石造物 「石造宝篋印塔」(重文)は、本堂東の林にある。鎌倉時代後期、「正和五年(1316)丙辰五月一日造立之 金剛仏子仙承」の刻銘がある。二重の檀、塔心の円相中に薬研彫りの種子、笠に隅飾り、二つの茨がある。花崗岩製。 ◆鳥居 墓地内に小さな鳥居がある。中山鳥居であり、貫の出ない明神鳥居になる。笠木、島木に反り、島木鼻の切り様は水口になる。額束、貫は同材になる。室町時代中期、1461年建立の銘がある。高さ106cm。石鳥居。 ◆文化財 ◈ 声明関連文書がある。 ◈ 「梵鐘」(重文)は、鎌倉時代後期、「正和五年」(1316年)の刻字がある。平安時代前期作ともいう。袈裟襷に96の乳がある。竜頭が美しく唇形、撞座と竜頭は直角になる。下端の外縁が出る。総高143cm、口径76cm。 ◈ 「問答台(八講壇)」は、本堂前左右に2対置かれている。問答談義を行う台になる。 ◆大原陵 近代以前まで、境内には、平安時代-鎌倉時代の後鳥羽上皇陵(第82代、1180-1239)、鎌倉時代の第84代・順徳天皇陵(1197-1242)もあった。その後、宮内省移管になり現在の大原陵になる。 ◆モリアオガエル 境内の池はモリアオガエルが産卵することで知られている。 ◆樹木 ボダイジュがある。 ◆墓 ◈ 境内、墓地、境内周辺山林に梶井門跡41-49世の無縫塔、宝篋印塔が立つ。 ◈ 山林に43世・慈胤(じいん)法親王(1617-1700、第107世・後陽成天皇皇子)、46世代・道仁入道親王(1689-1733、伏見宮貞到王子)、47世・叡仁(えいにん)入道親王(1730-1753、有栖川宮職仁親王王子)、48世・常仁(じょうにん)法親王(1752-1772、職仁親王王子)の無縫塔が立つ。 ◈ 本堂背後に、41世・最胤(さいいん)法親王(1565-1639、伏見宮邦輔親王王子)の無縫塔が立つ。北の聖谷に42世・承快(しょうかい)法親王(1591-1610、第107代・後陽成天皇皇子)、44世・盛胤(せいいん、1651-1680 、第108代・後水尾天皇皇子)、45世・清宮(1688-1693、第112代・霊元天皇皇子)、49世・承真(しょうしん)法親王(1786-1841、有栖川宮織仁親王王子)の墓がある。 ◆年間行事 修正会(声明法要が行われる)(正月3日)、除夜の鐘(23:45より、梵鐘[ 重文] が撞かれる)(12月31日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『旧版 古寺巡礼 京都 17 三千院』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『都市歴史博覧』、『日本の名僧』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『鳥居』、『京都 神社と寺院の森』、『京都 阿弥陀の寺と庭』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 京都を歩く 5 大原』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|