|

|

|

| * | |

| 東福寺 (京都市東山区) Tofuku-ji Temple |

|

| 東福寺 | 東福寺 |

三門(国宝)  三門、足利義持書扁額「妙雲閣」      三門、山廊  三門から法堂を望む。  三門     法堂(はっとう、仏殿)  法堂、扁額  法堂、内陣      法堂、天井雲龍図  法堂、涅槃会、大涅槃図  法堂、「大涅槃図」中の猫    法堂前  法堂前、日蓮柱の碑   勅使門(方丈表門、恩賜門)   方丈表門、勅使門  庫裏  庫裏    方丈   方丈東庭   方丈南庭   方丈南庭  方丈南庭  方丈南庭、松の植栽  方丈南庭   方丈南庭、青海波といわれる砂紋    方丈西庭  方丈西庭  方丈西庭 方丈西庭    方丈北庭、西から東へ市松はぼかされている。           「洗耳泉庭園」      通天台     通天台  通天台      開山堂へと向う渡廊下   常楽庵(開山堂)    普門院(客殿)  普門院庭園、小池と築山の庭園  普門院庭園、市松模様の枯山水庭園  愛染堂(重文)  五輪塔  本派専門道場  墓地      経堂  経堂  経堂  経堂  殿鐘楼  禅堂(一つ)(重文  禅堂(一つ、僧堂)    浴室(重文)  東司(とうす)(重文)  東司  六波羅門(重文)  勅使門(重文)  月下(華)門(重文)  仁王門(重文)   鐘楼  十三重石塔(重文)  五社成就宮(五社成就宮)  五社成就宮  五社成就宮(五社明神社)(京都府有形指定文化財)  五社成就宮  五社成就宮  五社成就宮  五社成就宮  五社成就宮  荒熊大明神  荒熊大明神  玉光大神  右より、一原高松大神、櫻大神、管長大神・長姫大神・成就大神、霊祖大神、玉宮大神、末長大神・福永大神・□菫大神?、豆吉大神、日重大神  魔王石  魔王石  魔王石   通天橋、三ノ橋川  通天橋    三ノ橋渓谷に架かる偃月(えんげつ)橋(重文       臥雲橋  境内を東から西に流れている  イブキ  献茶木、栃沢茶(静岡県)  献茶木、栃沢茶の花  「月輪殿下九条兼実公本墓の碑  本廟、最勝金剛院  九条兼実の墓、宝篋印塔は、最勝金剛院墓地の奥に立つ。   摩訶阿弥の森     【参照】境内の外、さらに西の伏見街道(本町通)に架かる石橋「伏水第二橋」「伏水第三橋」。 |

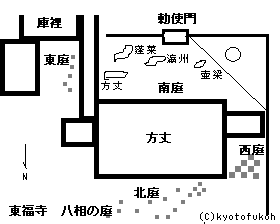

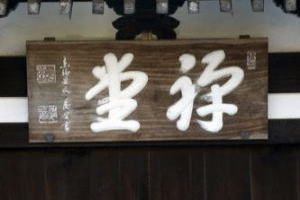

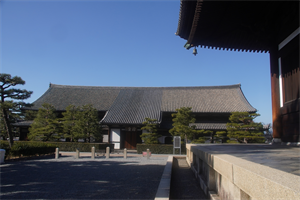

東福寺(とうふく-じ)は、大伽藍が建ち並ぶことから京童の囃子言葉として「東福寺の伽藍面(がらん-づら)」、建物の修復だけでも経費がかさむことから「伽藍貧乏」とも称されてきた。7万坪(23.1㎡)の寺域を有している。 山号を慧日山(えにち-ざん)という。塔頭は、中古以来53あった。現在は25が残る。 臨済宗東福寺派大本山。本尊は釈迦如来(釈迦牟尼仏)。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2つ星観光地(庭園も2つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 平安時代、924年、この地には、公卿・藤原忠平により建立された藤原氏の氏寺・法性寺(ほっしょうじ)があった。天台宗の寺院で、広大な境内地を有していた。 1006年、公卿・藤原道長は、五大明王像を奉安する五大堂を建立した。現在の塔頭・同聚院の本尊・不動明王像がその中尊という。 1148年/1147年、摂政・藤原忠通は、夫人・宗子とともに最勝金剛院を建立し、阿弥陀像を安置した。その子、関白・九条兼実は、広大な別荘・月輪殿を建て、阿弥陀堂を建立する。 鎌倉時代、1236年、旧4月、摂政関白・九条道家は瑞夢を見て、東福寺伽藍建立の発願(1400言)を行う。(『東福紀年録』)。祖父・兼実(かねざね)の菩提寺として寺を建立し、5尺(1.5m)の釈迦像を安置した。 1239年、旧1月、越中国東条、河口などの保を寺領として施入する。(『吾妻鏡』)。旧8月、仏殿上棟式が行われる。(『百錬抄』)。 1243年、博多・崇福寺の円爾弁円(えんに-べんえん)を請して開山にする。(『東福紀年録』)。東福寺に台密禅の三教を置く。旧8月、法性寺成就宮を東福寺鎮守にする。(『百錬抄』) 1245年、日蓮は弁円と親交があり、伽藍造営に際して東福寺に一木を贈った。 1246年、弁円の住居になる普門院が建立された。当初は、天台、真言、禅の三宗兼学の道場とした。 1249年、大仏の落慶が行われる。 1250年、藤原道家は東福寺の建造物、寺産を処分する。 1252年、旧2月、道家が没し、その子・頼経、一条実経、二条良実に遺志は引き継がれた。 1255年、旧6月、弁円が東福寺を開堂供養する。仏殿の落慶供養会が行われる。(『元亨釈書』)。釈迦像を安置する大仏殿建立には19年間を要した。釈迦如来仏像(15m)は、観音、弥勒菩薩の脇侍とともに「新大仏寺」とも呼ばれ、伽藍は都最大を誇った。中国宗風の七堂伽藍、大日如来などを安置した五重塔、両海曼荼羅、真言八祖を祀った灌頂堂なども建立された。 1258年、仏殿北廊37間を造立する。 1271年、法堂、祖堂、祠堂を起工する。 1273年、法堂、祖堂、祠堂が完成した。 1280年、弁円は東福寺、承天寺、崇福寺、万寿寺の規範8か条を制し、東福寺住持は国師一流に相承にする。聖一派の度弟院になる。旧10月、弁円は東福寺・普門院(常楽院とも)で亡くなる。 1281年、東山照は視篆(してん、儀式)入寺する。無関普門は視篆入寺する。 1283年、弘安年間(1278-1287)とも、功徳院が置かれ、細民救済施薬が行われる。 1288年-1289年、旧2月、応庵、密庵、虎丘、破庵、雪竇の語録が開版された。(東福寺版) 1319年、旧2月、全焼する。(『武家年代記』)。仏殿の釈迦如来坐像、観音・弥勒菩薩立像、四天王立像も焼失した。 1325年、再建のために仏殿が上棟される。 南北朝時代、1334年、京都五山で第3位になった。旧1月、方丈が焼失している。(『皇年代私記』) 1335年、夢窓疎石らは京都五山より除こうとする。 1336年、旧8月、兵火により仮仏殿が焼失した。(『皇年代私記』)。復興が始まる。 1341年、禅堂が再建になる。 1342年、旧4月、将軍・足利尊氏は再び京都五山で第5位とする。 1347年/1346年、旧6月、前関白・一条経道(経通)、幕府の援助により仏殿が上棟、復興される。(『東福紀年録』)。現在の禅堂が再建される。 1351年、南朝は祈願所にした。 1358年、旧9月、将軍・足利義詮は、京都五山の第5位にする。 1365年、功徳院を修繕する。 1370年、幕府は東福寺を京都五山より除こうとするが、性海霊見らの要請により停止になる。 1372年、幕府は禅宗法則条々を定め、東福寺住持は3年、両班は2節で交代になる。また、掛塔僧を600人より350人に減じさせる。 1380年、仏殿と開山堂(常楽庵)を結ぶ橋廊、通天橋が架けられる。普門寺は十刹に列する。 1385年、明兆は「五百羅漢」を描く。 1386年、足利義満による五山評定で京都五山の第4位になる。法堂が再建される。 室町時代、1400年、この頃、荘園不納になり寺勢が衰える。 応永年間(1394-1428)、伽藍修造が行われた。財政逼迫によりその後、中止される。 応永年間(1394-1428)/1405年、現在の三門が造立される。 1406年、僧堂に500人の衆人が集まる。 1408年、明兆が「大涅槃図」を描く。 1425年、現在の三門が建立されたともいう。 1427年、明兆は東福40祖、40幅を描いた。 1428年、法堂の上棟が行われる。 1441年、幕府は寺領安堵し、諸役を免除する。 1442年、塔婆用材を美濃に注文する。 1445年、雲章一慶は塔頭・宝渚庵を創建した。文渓元作は同聚院を開く。永明院が焼失した。 1451年、永明院が再建される。 1454年、幕府は寺領を169貫890文とする。三重塔が建てられた。 1459年、浴室が修繕される。 1461年、幕府は五山に餓死溺水者のために四条大橋で施餓鬼会を修させる。東福寺の衆人は橋上で水陸会を修する。 1467年/1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)では、山名軍により焼失する。光明峰寺を焼失した。 1470年、兵火により焼失したという。塔頭の多く(半分とも)を失う。 1478年、足利義政は寺領を安堵する。 1479年、復興した。 1486年、幕府は檀那が九条家か一条家かを問う。師檀論争になる。 1495年、開山塔を修復する。 1526年、兵火に罹り一部焼失(全山焼失とも)する。 1530年、天下大乱の際に武将・細川晴元の陣が敷かれ、僧700人が散し、寺宝などが散逸する。 1534年、武将・京極高次の陣が敷かれ荒廃した。 1549年、三好長慶は入洛し栗棘庵に陣する。 1550年、高松令松は塔頭・勝林庵を創建した。 1568年、明智光秀は東福寺への甲乙軍勢の乱入を禁じる。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、豊臣秀吉の援助により再興される。 1585年、旧11月、地震により三門が倒壊した。豊臣秀吉は寺領1854石を寄進し、被災した三門を修復する。(『本光国師日記』)。法堂屋根瓦も罹災し、修復されたともいう。狩野山楽が天龍図を描く。(『本朝画史』)。「大涅槃図」が修復される。 1586年、秀吉は法堂修繕のため1854石を寄進する。秀吉は当初、東福寺周辺に大仏殿の建立を計画した。 1588年、法堂が修理完成した。 1589年、豊臣秀次は法雲院(後の南昌院)を創建した。 1590年、秀吉は妹・朝日姫(徳川家康の室)を南明院に葬る。 1596年、大地震により仏殿が傾く。秀吉は安国寺恵瓊に庫裏再建を命じる。 1597年、通天橋が架け替えられた。景轍玄蘇が対馬に以酊庵(朝鮮修文職)を創建する。 1598年、安国寺恵瓊は東福寺224世・住持になる。明智光秀、織田信長、徳川家康、後水尾上皇(第108代)、徳川家光などの寄進が続き、修復が行われた。 1602年、旧6月、北政所により仏殿が修理される。(「東福寺仏殿再興梁文」) 1603年、偃月橋が改修される。 江戸時代、1614年、家康は寺領1850石4斗3升7合を朱印する。文英清韓が方広寺の鐘銘を撰文し「鐘銘事件」に発展する。 1630年、第108代・後水尾天皇は艮岳院を創建する。 1634年、徳川家光は伽藍修理を行う。 1635年、玉峰光璘は初の朝鮮修文職として対馬に派遣される。 1656年、三門、仏殿、法堂、禅堂など諸堂の修繕が行われる。 1666年、行事における僧衆着衣の制を定める。 1669年、光明峰寺殿廟を改装する。 1674年、開山堂が修復される。庭園が作庭された。大涅槃図が補修される。 1712年、五大堂が再建になる。 1724年、天衣守倫、南禅元郁らにより五山連環結制(五山持ち回りにより毎年雨安居時に1回、各山から10名ずつの参加者による結制、集団的坐禅を行なう禅興隆運動)が始まる。 1753年、連環結制が行われた。 1767年、開山動が修繕される。 1779年、連環結制(千人結制)が行われる。 1790年、禅堂(選別道場)が修理された。 1794年、三門妙雲閣が修造になる。経蔵が創建される。 1795年、五山連環結制が行われる。 1798年、成就宮が再建される。月下門を修繕する。 1812年、経蔵に宋版一切経を納めた。 1815年、歴代住持年忌諷経の法が定められる。 1819年、開山堂が焼失した。 1823年、龍吟庵より開山像を遷した。 1826年、普門院が再建される。 1829年、通天橋を架け替える。 1834年、幕府は山内の伐採木竹、寄留人を禁止する。 1838年、宗政改革になる。 1842年、通天閣の屋根を修造した。 1852年、成就宮が焼失した。 1868年、鳥羽・伏見の戦いでは、境内が薩摩藩、長州藩の駐屯地になった。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈が起こる。 1869年、寺領の上知により寺域を失い、塔頭も70あまりから現在の25に減じた。この頃、門前寺領12町も失う。(『坊目誌』) 1876年、臨済宗の諸派が分離独立した際に、東福寺派大本山として独立する。全国でコレラが流行し京都でも犠牲者が出た。山内に大阪陸軍病院分院として避病院が置かれ、患者を隔離収容した。(府庁文書) 1880年、永源寺が分離独立する。 1881年、12月、方丈から出火し、仏殿、法堂、東庫裏、西茶堂、仏像などを焼失した。大仏の手のみが残された。直後に、仮仏殿に塔頭・万寿寺の本尊・釈迦如来立像を遷す。三門、東司、禅堂、浴室は焼失を免れた。 1882年、東福僧堂(海蔵院)に開かれる。その後、閉単になる。 1890年、現在の方丈が再建される。 1897年、国は三門を特別保護建造物に指定する。 1904年-1905年、日露戦争の際に、寺域が接収され、ロシア兵捕虜の収容施設になる。 1909年、法堂が再建される。1910年とも、庫裏が上棟される。 1917年、本堂(仏殿兼法堂)の再建が始まる。 1934年、4月、九条道孝が願主になり現在の本堂(法堂)が完成する。 1939年、作庭家・重盛三玲により方丈庭園、普門院庭園の修復が完成した。 1947年、農地改革により寺領の半分を失う。 現代、1950年、5月、東福僧堂(普門院) が開かれた。 1959年、伊勢湾台風により通天橋が被災する。 1961年、通天橋が再建される 1979年、光明宝殿が完成する。三門の解体修理が終わる。 2012年、作庭家・北山安夫による「洗耳泉庭園」が公開される。 2014年、本坊庭園が国の名勝に指定された。庭園に青海波を崩した砂文様が復元された。 2019年-2025年、楽庵客殿(普門院)、塔司寮(書院)、塔司寮(書院)、裏門の保存修理が行われる。 ◆円爾 弁円 鎌倉時代前期-中期の僧・円爾 弁円(えんに-べんえん、1202-1280)。男性。号は円爾房、謚号は聖一国師。駿河国(静岡県)の生まれ。久能山・堯弁に天台教学を学ぶ。1219年、園城寺(三井寺)で得度し、奈良・東大寺で具足戒を受けた。栄西の高弟行勇、上野国・長楽寺の栄朝から禅を学び、久能山、鎌倉・寿福寺へ移った。1220年、京都へ入り、1223年、園城寺に戻った。1235年、入宋して律、天台、径山(きんざん)万寿寺の臨済宗・無準師範(ぶじゅ-しはん)などに臨済宗楊岐派を学ぶ。1241年、帰国、博多に崇福(そうふく)寺、承天寺、肥前・万寿寺などを開山した。1243年、東福寺に招かれている。藤原(九條)道家に禅観密戒を授けた。1246年、東福寺・普門寺を贈られて常住した。1254年、幕府執権・北条時頼に招かれ、鎌倉の寿福寺に住した。1255年、一条実経・東福寺落慶供養にあたり帰山し東福寺に住した。建仁寺に入り、1258年、再興した。1269年、東大寺大勧進職になった。 第88代・後嵯峨天皇、第89代・後深草天皇、亀山上皇(第90代)に大乗戒を授けた。第95代・花園天皇より与えられた国師号「聖一国師」(1311)は日本禅僧の賜号の初例になった。宮中に宗鏡録を進講し、後深草天皇の勅を奉じ、京都岡崎・尊勝寺、大坂・四天王寺、奈良・東大寺などの大寺院を観閲した。延暦寺の天台座主・慈源や東大寺・円照らを教導した。 宋より多くの仏典、典籍持ち帰り、水力の製粉機械の図を伝え製麺を起こした。杭州径山の茶種を持ち帰り、静岡茶の茶祖とされている。多くの弟子を育てた。境内塔頭・普門院に住した。 「一時座禅すれば、一時の仏なり。一日座禅すれば、一日の仏なり。一生座禅すれば、一生の仏なり。」、聖一国師語録より。79歳。 ◆九条 道家 鎌倉時代前期-中期の公卿・歌人・九条 道家(くじょう-みちいえ、1193-1252)。男性。幼名は三寅丸、通称は光明峯寺殿、法名は行慧、東山。父・良経、母・一条能保の娘(源頼朝の姪)。最勝光院の道智上人は子息、第87代・四条天皇の外祖父になる。1205年、従三位、非参議になる。1206年、良経の没後、家督を継ぐ。1212年、内大臣、1215年、右大臣、1218年、妹・立子の産んだ皇子(第85代・仲恭天皇) が皇太子になり東宮傅になる。1219年、第3代将軍・源実朝が暗殺され、幕府の要請により4男・頼経を後任として鎌倉へ送る。1221年、仲恭天皇の摂政、氏長者になる。後鳥羽上皇(第82代)の討幕の挙兵、承久の乱が起こり辞任した。1226年、子・頼経が4代将軍になる。岳父・西園寺公経により道家は復権し権勢をふるう。1228年、関白・摂政になり、九条・西園寺両家の提携によって進められ、家は栄えた。1236年、東福寺を建立した。1238年、法性寺で出家し、引き続き政務に携わる。1244年、公経の没後は関東申次(もうしつぎ)になり朝廷と幕府との間の連絡にあたった。頼経が将軍職を北条氏に追われ、1252年、孫・5代将軍・頼嗣も追われた。道家自身も失脚した。日記『玉蘂(ぎょくずい)』。60歳。 仏教を篤く信仰した。勅撰集に多くの和歌を収められた。毘沙門谷光明峰寺に葬られた。 ◆九条 兼実 平安時代後期-鎌倉時代前期の公卿・政治家・九条 兼実(くじょう-よしみち、1149-1207)。男性。後法性寺殿、後法性寺入道関白、月輪殿、月輪関白、法名は円証。父・摂関家・藤原忠通、母・女房・加賀局(藤原仲光の娘)の3男。弟・慈円。1156年、異母姉・皇嘉門院の猶子、1158年、兄・基実の猶子として元服した。1160年、正三位、権中納言、1161年、従二位、権大納言、右大将、1164年、内大臣を経て、1166年、右大臣に進み、1174年、従一位に昇る。1179年、平清盛の権力奪取後、1185年、源頼朝内覧の宣旨により、1186年、頼朝の後援で摂政・藤原氏長者になる。1187年、記録所を設ける。1189年、太政大臣、1190年、娘・任子を入内させ、第82代・後鳥羽天皇中宮になった。1191年-1196年、関白、1192年、後白河法皇(第77代)没後、頼朝に征夷大将軍を宣下した。1196年、政変により政敵・源(土御門)通親(みちちか)に追われ、関白職は罷免、失脚した。任子は宮中を退き、慈円も天台座主の地位を追われる。息子、妻を亡くし浄土信仰し、法然に帰依した。1202年、出家し法性寺に住して円証と号した。晩年、法性寺の傍らに月輪殿を営み住んだ。59歳。 源頼朝と結び、摂政・関白になった。慈円の後見になり仏教界に影響を及ぼす。東寺、興福寺、東大寺の修造・造営、朝廷の公事・行事を再興した。故実に通じ、和歌に親しみ、藤原俊成・定家らの庇護者になる。典礼、音楽、書に秀でた。『千載集』『新古今集』など勅撰和歌集に入集、40年間の日記『玉葉(ぎょくよう)』がある。 法性寺に葬られ、墓は東福寺(東山区)内にある。九条家の始祖になる。 ◆藤原北家 鎌倉時代、藤原北家嫡流の近衛(藤原)基通(1160-1233)は、1185年の源頼朝追討宣旨の責により失脚、代わって叔父・九条(藤原)兼実(1149-1207)が摂政になり藤原家長者になった。以後、摂関家は近衛家、九条家に分かれた。 兼実の孫が東福寺開基の九条道家(1193-1252)になる。道家3男・頼経(1218-1256)は4代将軍、孫・頼嗣(1239-1256)は5代将軍に就いている。道家は、藤原氏氏寺の法性寺に、祖父・忠通(1097-1164)は、祖父・兼実に倣って新たに仏殿を建てようとした。 近衛家からはさらに鷹司家、九条家からは二条家、一条家の五摂家が生まれ、本家の藤原北家は滅亡した。 ◆無関 普門 鎌倉時代前期-後期の臨済宗の僧・無関 普門(むかん-ふもん、1212-1291)。男性。仏心禅師、諡号は大明国師。信濃国(長野県)の生まれ。13歳で越後・正円寺で出家、剃髪した。叔父の寂円に仕えた。19歳で上野国・長楽寺の栄朝から菩薩戒を受ける。関東、北越を遊歴し、東福寺開山・円爾(弁円)に参禅し、その法嗣になる。越後・華報寺を開創する。1251年、宋に渡り、荊叟如珏、浄慈寺・断橋妙倫の印可を受けた。1262年、帰国し、九州、京都、鎌倉、北越、越後、摂津など各地を歴住した。1281年、東福寺3世になる。1288年、亀山上皇(第90代)の離宮に出没した怪を降伏したとされる。1291年、南禅寺創建の際に、上皇に開山として招かれる。だが、病に罹り住坊の東福寺・龍吟庵に移る。上皇は禅師を見舞い、手づから薬湯を与えたが龍吟庵で亡くなった。遺骸は慧日山龍吟の岡に葬られる。龍吟庵は塔所になる。虎関師錬により南禅寺・天授庵も禅師の塔所として建立された。80歳。 ◆虎関 師錬 鎌倉時代中期-奈良時代の臨済宗の僧・虎関 師錬(こかん-しれん、1278-1346)。男性。通称は海蔵和尚、諡号は本覚(ほんがく)国師。京都の生まれ。父・藤原左金吾校尉、母・源氏。1285年、8歳で臨済宗聖一派三聖寺・東山湛照(とうざん-たんしょう)に師事した。1287年、比叡山で受戒した。1291年、師没後、南禅寺・規庵祖円、1293年、鎌倉・円覚寺の桃渓徳悟らに付く。京都の菅原在輔、六条有房より儒学を学ぶ。1295年、再び規庵に参じ、鎌倉に下向、円覚寺・無為昭元(むい-しょうげん)、1297年、建仁寺・無隠円範、1299年、南禅寺・規庵、1304年、東福寺・蔵山順空、無為昭元に学ぶ。1307年、円覚寺・無為、建長寺の一山一寧(いっさん-いちねい)を尋ね、1312年、建長寺・約翁徳倹に参じた。1313年、後伏見上皇(第93代)の命により歓喜光院に住した。1314年、白河・済北庵、1316年、伊勢・本覚寺を開く。1324年、山城・円通寺、1326年、三聖寺に住し、1332年、伊勢・神賛寺の開山、東福寺に住した。1335年、三聖寺再住、1337年、東福寺再住、1338年、三聖寺・如意庵を開く。1339年、南禅寺住持、1341年、東福寺・海蔵院に退き海蔵和尚と呼ばれた。1346年、洛北柏野(かしわの)・楞伽寺(りょうがじ)を建立する。海蔵院で亡くなり、済北庵、海蔵院に葬られた。諡号は本覚(ほんがく)国師。法嗣に性海霊見、龍泉令淬など多い。 博覧強記の仏教史家であり儒学も修め、詩文を学び五山文学の先駆者とされた。1322年、日本初の仏教通史で漢文体の『元亨釈書(げんこうしゃくしょ)』30巻を著した。仏教伝来から書き始め、700年間にわたる伝(400人の伝記)、表(皇室関係の仏教記事)、志(制度、歴史、音楽など10種の範疇)の三部構成になっている。69歳。 ◆吉山 明兆 南北朝時代-室町時代中期の画僧・吉山 明兆(きちざん/きっさん-みんちょう/みょうちょう、1352-1431)。男性。号は破草鞋(はそうあい)、俗称は兆殿司(ちょうでんす)。淡路島(兵庫県)の生まれ。幼くして淡路安国寺の開山・大道一以(だいどう-いちい)に師事した。画事に熱中し、破門しかけ・破草鞋と自戒し号した。その後、画才が認められる。1356年、東福寺28世として住した大道に従い入寺する。終生雑役の殿司になり、兆殿司と呼ばれた。1383年/1386年、代表作「五百羅漢図」50幅(東福寺蔵・根津美術館蔵)を制作する。この間、郷里の母親が病になり、帰郷果たせず自画像を送り、早い作例になる。1394年、「大道一以像」(奈良国立博物館蔵)、1404年、「普明国師像」(光源院蔵)、1408年、代表作「大涅槃図」(東福寺蔵)、1413年、伝・詩画軸「渓陰小築図」 (南禅寺金地院) 、1427年、「四十祖像」(東福寺蔵)などがある。80歳。 宋・元の仏画、道釈画を研究し、強い墨線・濃い色彩に特徴がある。東福寺で多くの仏画・道釈画(人物画)、頂相を制作した。独自画風により「東福寺派」形成の基礎を作る。東福寺に残る作品としては、「大涅槃図」、「四十祖像」、「聖一国師岩上像」、「白衣観音図」、「達磨・蝦蟇鉄拐図」などがあり、三門楼上内の「迦陵頻迦」も一門とともに手掛けた。塔頭・光源院に「春屋妙葩像」がある。弟子に霊彩・赤脚子らがある。 塔頭・南明院(東山区)2世になり、同院で亡くなった。 ◆景轍 玄蘇 室町時代後期-江戸時代前期の僧・景轍 玄蘇(けいてつ-げんそ、1537-1611)。男性。俗姓は河津、別号は仙巣(せんそう)。筑前国(福岡県)の生まれ。臨済宗中峯派。永禄年間(1558-1570)、博多・聖福寺の住持、東福寺住持、1580年、対馬国の宗義調より招かれ、朝鮮との外交交渉に関わる。1597年、宗義調の招きにより以酊庵を開創し日本国王使として朝鮮外交に携わる。1592年-1593年、文禄の役の際に朝鮮と和議の交渉に当たる。1595年、秀吉の命により明に渡り、万暦帝から本光国師の号を受ける。1609年、己酉条約を成立させた。朝鮮より「仙巣」の図書(銅印)を贈られる。門人に規伯玄方がいる。75歳。 ◆安国寺 恵瓊 安土・桃山時代の僧・安国寺 恵瓊(あんこくじ-えけい、?-1600)。男性。恵瓊は法諱、道号は瑶甫(ようほ)、号は一任斎・正慶、俗姓は武田、幼名は竹若丸。安芸国(広島県)の生まれ。父・守護武田伸重。4歳の時、一族が毛利一族により滅亡し、竹若丸は銀山城より脱出し、安芸国・安国寺に逃げた。1553年、安国寺で東福寺塔頭・退耕庵主・竺雲恵心(じくうん-えしん)に師事した。京都に上り退耕庵などに住した。1569年、安国寺の住持になる。使僧(外交顧問)として毛利氏と京都の調停に当たる。1573年、足利義昭と織田信長の争いでは、毛利輝元の依頼で調停のため上洛した。1582年、信長と毛利の争いで、豊臣秀吉の備中高松城攻めで双方の講和を結ぶ。その後、秀吉の使僧として四国平定により、1585年、伊予国に所領を与えられ僧でありながら大名になる。文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)にも加わる。石田三成に与し、毛利家内の吉川広家と対立した。1598年、東福寺224世・住持、1599年、東福寺退耕庵主になる。1600年、南禅寺住持、建仁寺再興に際して、住持をしていた安国寺方丈、東福寺仏殿を移し、それぞれ方丈と仏殿にあてた。関ヶ原の戦では毛利家に与し、小早川秀秋の寝返りという内部分裂もあり西軍が敗北した。京都で捕えられ六条河原で斬首、三条大橋に晒された。五条橋上の腰輿の中で切腹したともいう。 多くの塔堂伽藍の修築を行った。安芸・安国寺、備後・安国寺、厳島・大経堂、東福寺、退耕庵、建仁寺の方丈再建などに尽力した。 首は、建仁寺の僧が持ち帰り、建仁寺に葬ったという。墓は建仁寺の方丈裏にある。 ◆文英 清韓 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・文英 清韓(ぶんえい-せいかん、1568-1621)。男性。俗名は中尾重忠、号は不放子、韓長老とも呼ばれた。 伊勢(三重県)の生まれ。慈雲大忍/文叔清彦の法を嗣ぎ、伊勢・無量寿寺に住した。加藤清正の帰依を受け、文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)に右筆(ゆうひつ)として同行したという。1600年、第227世・東福寺になる。1604年、南禅寺に住した。豊臣秀吉・秀頼に仕えた。紫衣の着用を勅許されている。漢詩文に秀で、秀頼に請われ、1614年、方広寺の鐘銘を撰文した。「国家安康、君臣豊楽」の部分が、徳川家康の名を分け、豊臣家の繁栄を願うものとして家康の怒りを買い、大仏開眼供養の中止になる。この方広寺鐘銘事件は、大坂の陣(1614-1615)の起因になり、豊臣家滅亡につながる。清韓は南禅寺から追放され、住坊の天得院は廃絶・破却される。旧10月、京都所司代により居宅は取り潰しになり、無量寿寺に身を寄せた。1615年、旧10月、板倉勝重に捕らえられ、家財没収になり、身柄は駿河に送られ、彦坂光正の牢舎に収容される。蟄居後、1616年、林羅山の取りなしなどにより許された。1620年、第108代・後水尾天皇に『東坡詩集』を進講している。京都で没した。53歳。 「洛陽無双の智者」と謳われた。 ◆雲谷 等顔 室町時代後期-江戸時代前期の僧・雲谷 等顔(うんこく-とうがん、1547-1618)。男性。名は兵衛治兵、直治。雲谷派の祖。肥前国(佐賀県)の生まれ。父・能古見城主・原豊後守直家の次男。家門絶え、上京して狩野派に入門した。天正年間(1573-1592)末、安芸・毛利輝元に召し上げられた。1593年、輝元より雪舟系再興のため、雪舟の「山水長巻」、旧居雲谷軒を拝領した。出家し、雲谷等顔と改めた。1600年、関ヶ原戦後、毛利氏削封の際に、毛利氏に従い萩に移る。1611年、法橋、のち法眼になる。 多くは水墨を残した。京都では大徳寺黄梅院、東福寺普門院に作品がある。連歌、茶の湯もよくした。雲谷派は山口で幕末まで続いた。72歳。 ◆狩野 山楽 室町時代後期-江戸時代前期の画家・狩野 山楽(かのう-さんらく、1559-1635)。男性。姓は木村、名は光頼。近江(滋賀県)の生まれ。父・木村永光は浅井長政の家臣。当初は長政に仕え、後に豊臣秀吉の近侍になる。秀吉の推挙で狩野永徳の門人になり、養子になり狩野氏を許された。1590年、秀吉の命により、病に倒れた師・永徳を継ぎ、東福寺法堂「蟠竜図天井画」(1881年に焼失)の修復を数日で完成させる。1594年、伏見城、1597年、再建の伏見城、1604年、大坂城の千畳敷大広間の障壁画にも参加した。1615年、豊臣家滅亡で大坂城を脱出し、男山八幡宮の社僧で山楽の弟子・松花堂昭乗のもとに身を隠した。於江与(崇徳院)らの取成しにより京都に帰る。2代将軍・徳川秀忠、3代将軍・家光に重用され、再建された四天王寺、大坂城本丸障壁画、妙心寺・天球院障壁画などにも加わる。代表作に正伝寺方丈、養源院の障壁画がある。77歳。 泉涌寺に葬られた。山楽、山雪の子孫は京都に住み京狩野と呼ばれた。 ◆海州 楚棟 江戸時代後期-近代の僧・海州 楚棟(すいじゅう-そとう、1808-1878)。男性。号は拈華室(ねんげしつ)。美濃(岐阜県)の生まれ。9歳で、美濃の観音寺・大鶚につき得度した。16歳より、卓洲胡僊(たくじゅう-こせん)に参じ、後に印可を受けた。1833年、卓洲の寂後、蘇山・蓬洲らと卓洲下の妙喜に参じ、八幡円福寺の海山を補佐する。47歳で、勅を奉じて永源寺に晋山し、134世になる。1869年、東福寺288世として住した。 修禅に害あるとして東福寺通天橋畔の楓樹を伐採した。 ◆重森 三玲 近現代の作庭家・重森 三玲(しげもり-みれい、1896-1975)。男性。計夫(かずお)。岡山県の生まれ。1911年、15歳で茶道、華道を学ぶ。1914年、18歳で茶室・露地を設計する。1917年、日本美術学校で日本画を学び、生花、茶道を習得し、文化・芸術のみならず、宗教・哲学にも関心があった。1922年、文化大学院の創設を企図する。結婚する。1923年、関東大震災に被災し岡山に還る。1926年、フランスのミレーに憧れ、自ら三玲に改名した。1929年、美術研究、思想的発展のためとして京都に移る。1931年、日本花道芸術学園を設立する。1932年、日本庭園の研究団体、京都林泉協会の会長職に就く。華道草月流の創始者、勅使河原蒼風(1900-1979)らと生花の革新を唱える。1933年、「新興いけばな宣言」を起草した。1934年、室戸台風で各地の庭園が被災し、1936年-1938年、全国の庭園の精緻な実測調査(300カ所以上)を行う。1949年、前衛的な生花の創作集団「白東社」を主宰し、前衛生花作家・華道家の中川幸夫(1918-2012)も参加した。1950年頃から、アメリカ合衆国の彫刻家、画家のイサム・ノグチ(Isamu Noguchi、1904-1988)とも交流を深めた。 庭園については、全国の200あまりの作庭に関わる。本格的に作庭した京都では、東福寺方丈庭園(1943)に始まり、京都林泉協会30周年記念の瑞峯院庭園(1961)、最後の作庭は松尾大社庭園(1975)になった。「永遠のモダン」を目指した。著『日本庭園史図鑑』(全26巻、1939年完)、『日本庭園史大系』(全35巻、1976年完)。78歳。 ◆仏像・木像 ◈「釈迦如来坐像」は、現存しない。かつて仏殿に安置されていた。5丈(像高15m)の大きさを誇り、「新大仏」と呼ばれる。寺は「新大仏寺」とも呼ばれた。鎌倉時代中期、1250年の「九条道家惣物処分状」にも、「五丈釈迦如来像一躰坐像」として記されている。近代、1881年に焼失した。現在は、法堂の位牌壇に左の掌部分(左手指先)「仏手(ぶっし)」だけが救出され残されている。長さ216.5/217.5㎝、甲の幅93㎝。 ほかに、左右の観音菩薩像(2丈5尺、7.5m)、弥勒菩薩像(2丈5尺、7.5m)、四天王(1丈2尺/1丈2尺5寸、3.6m)、十八天(等身大)が安置されていた。 ◈法堂内陣、須弥壇上に「釈迦如来立像」(重文)(263.5㎝)を安置する。鎌倉時代、13世紀後半作になる。肉髻の低さ、爪の長さに宋代の影響があり、和風の趣もある。近代、1881年の仏殿焼失により、他寺より遷されたという。東福寺塔頭だった廃寺・三聖寺の伝来遺像ともいう。 ⋄脇侍は「迦葉(かしょう)尊者(立像)」(重文)・「阿難(あなん)尊者(立像)」(重文)は鎌倉時代(13世紀)作になる。東福寺塔頭だった廃寺・三聖寺(さんしょう-じ)の伝来遺像とされ、江戸時代までは同寺にあった。京都の禅宗寺院の創建当初の像として貴重とされる。 ⋄手前には、「四天王立像」が安置されている。このうち、「持国天」、「増長天」、「広目天」は鎌倉時代後期(13世紀作)、彩色、玉眼。 ⋄「多聞天」は、鎌倉時代前期(13世紀)作になる。かつて三聖寺にあり、万寿寺から近代、1881年の大火の直後に東福寺に遷されたとみられている。京都市内の禅宗寺院最古の本尊という。万寿寺は、かつて六条坊門にあり、安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)の大火により、東福寺北に移り、近代、1873年、隣接していた三聖寺と合併した。仏師・運慶周辺の作風という。 木造、彩色、金泥塗、玉眼。 また、脇侍に観音菩薩、弥勒菩薩、脇壇に仁王像、地蔵菩薩像を安置するともいう。 ◈三門楼上内陣須弥壇正面の「宝冠釈迦如来」は、宝冠に穏やかな表情をし、黄金の丸い後背を背にしている。脇侍の「十六羅漢像」は定朝の流れをくむ室町時代の仏師作によるという。ほか、「月蓋長者」、「善財童子」が安置されている。 天井、梁、円柱などの極彩色の絵(飛龍・天女)は、明兆と門人の作という。極彩色の色使い、文様が見られる。 ◈光明宝殿に安置の「阿弥陀如来坐像」(重文)は、平安時代作による。鎌倉時代前期、1097年の殿舎創建当時の作ともみられている。また、平安時代後期、1164年に没した藤原忠通に関する造仏ともいう。近代、1868年に塔頭・万寿寺に遷されたという。 ◈光明宝殿安置の二天王立像の「阿形」(336.8㎝)(重文)、「吽形」(333.5㎝)(重文)は、室町時代作になる。南北朝時代、1391年の火災後に再建された塔頭・三聖寺二天門にあったという。その後、三門に安置された。 阿形は右手を上げ、左手を腰に当て右足で邪鬼の顔を踏む。吽形はその逆の姿をとる。 木造、寄木造、彩色、彫眼。 ◈平安時代後期、1006年の「不動明王坐像」(265.1㎝)(重文)は、康尚作による。木造、彩色。 ◈光明宝殿安置の「地蔵菩薩坐像」(85.2㎝)(重文)は、鎌倉時代作になる。左手に宝珠、右手人差し指を立てる。白毫に水晶が入る。肉身に金泥彩が残る。 木造、寄木造、漆箔、玉眼。 ◈光明宝殿安置の「僧形坐像」(82.8㎝)(重文)は鎌倉時代作になる。蓮華合掌する。写実的な表現がなされている。像主は不明。台座も失われている。 木造、寄木造、古色、玉眼。 ◈開山堂に「阿弥陀仏」、右に「薬師如来」、左に「布袋像」を安置する。「布袋像(三国伝来の布袋)」は口を開け高らかに笑っている。鎌倉時代、1241年、開山の聖一国師が宋から持ち帰ったものという。浙江省の霊隠寺門前、飛来峰の岩窟にあった石像を写したという。人形師・幸右衛門は、この像を元に伏見人形を生み出したともいう。 ◆建築 禅宗様式の伽藍配置になっている。南より思遠池、三門、本堂、方丈が一直線上に並んでいる。創建時の伽藍配置は三門の東に経蔵、西に鐘楼があり、三門、仏殿、法堂は東西回廊で結ばれていた。室町時代前期建立の三門、禅堂、東司、浴室は中世建築の中で唯一のものという。柱は多数の貫で連結した軸部、組物を柱の間にも入れた詰組、繋虹梁が水平、柱頂部の台輪がない。木割が太い。柱に肘木端部を入れた挿肘木などの特徴がある。 ◈「勅使門」(重文)は、「矢の根門」「方丈表門」「恩賜門」ともいう。鎌倉時代、平氏六波羅邸より移された。勅使参向の際に使用された。昭憲皇太后の寄進によるという。向唐破風。 ◈「六波羅門」(重文)は、「惣門」ともいう。鎌倉時代前期の門で、2本の柱の実で屋根を支える棟門形式による。北条氏の六波羅探題を移築した。東福寺内ではもっとも古い建物の一つになる。南北朝時代、1333年の戦乱の跡が遺されているという。梅鉢懸魚の古例になる。棟門、本瓦葺。 ◈「三門」(国宝)は、南北朝時代、1385年に造営が始まり、室町時代前期、1405年/1425年に4代将軍・足利義持により再建された。大仏様の建築様式に禅宗様、和様も取り入れている。禅宗寺院の三門としては日本最古・最大の建築物になる。安土・桃山時代、1586年の天正の大地震で、大屋根の四方の角柱は傷んだ。その時、豊臣秀吉が修理を施し、「太閤柱」と呼ばれている。現代、1969年-1978年に解体修理が行われている。 「三門」とは、「空門」、「無相門」、「無作門」の「三解脱門」の略になる。二階正面の大扁額「玅(妙)雲閣」は、室町時代前期、1425年に掛けられた。足利義持筆による。「妙」の字の女偏を源字の「玄」を用い「玅雲閣」としている。奥深い道理の意味を添えようとしたという。 楼上内陣には、宝冠釈迦如来・十六羅漢像・月蓋長者・善財童子が安置されている。鏡天井、柱には画僧・明兆(兆殿司、ちょうでんす)と弟子による極彩色の「釈陵頻迦(かりょうびんが)」が描かれている。この人の顔を持つ鳥は、極楽浄土で法を説くという。 初層軒先細部の木組は東大寺南大門に酷似しているという。三花懸魚の古例、風触部分が細い。5間(28.5m)3戸、二階二重門形式(重層入母屋造)。入母屋造、両山廊付、各切妻造、本瓦葺。当初は、5間2間(22m、9.6m)だった。現在は正面25.5m、側面10.2m、高さ22m。 ◈「仁王門」(重文)は、安土・桃山時代、1597年に建てられた。かつて三聖寺、その後、万寿寺にあったものが移された。仁王像が安置されていた。八脚門、三間一戸、切妻造、本瓦葺。 ◈「月下(華)門」(重文)は、南北朝時代、1333年-1392年に建立された。山内ではもっとも古い建物の一つになる。また、鎌倉時代中期、1268年に一条実経が常楽庵を建立した際に、第90代・亀山天皇により京都御所の月華門が移されたともいう。 板蟇股などが使われている。垂木を使わない厚板の板軒になっている。小規模な四脚門、切妻造、檜皮葺。 ◈「六波羅門 」は、平安時代後期-鎌倉時代中期、1185年-1274年に建立された。棟門、本瓦葺。 ◈「法堂(はっとう、仏殿)」は、近代、1881年に焼失し、1934年に再建された。天沼俊一京大教授の設計による。昭和期(1926-1989)の木造建築としては最大になる。建築様式は折衷様であり、大仏様(天竺様)・禅宗様(唐様)・和様になる。 大仏様の組物、隅扇垂木、禅宗唐様の桟唐戸、礎盤、鏡天井。裳階に和様の連子窓。破風妻飾。塼(せん)の四半敷の土間形式。台湾阿里山のヒノキ材が使われている。 入母屋造、裳階付、単層、本瓦葺、屋根は正面7面、側面5間。総高26m、7間5間、間口30m、奥行30m。間口41.4m、奥行33m、高さ25.5mとも。 ◈「方丈」は、江戸時代後期、1820年に再建されている。近代、1881年に火災により焼失した。1890年に再建された。 方丈とは、僧侶の住居であり、後には相見(応接)の間の役割が強くなった。内部は、三室二列の六室とし、南面に広縁を設ける。中央の間の室中があり、正面は双折桟唐戸になる。 ◈「愛染堂」(重文)は、室町時代前期に建立された。愛染明王を祀る。八角形の堂で、かつては塔頭・三聖寺(廃寺)にあった。その後、万寿寺に移され、近代、1937年に現在地に移された。 内部は瓦敷、鏡天井、須弥檀上に厨子が置かれている。唐様、単層、杮(こけら)葺、桟唐戸。 ◈「禅堂(僧堂、選仏場)」(重文)は、室町時代前期、1347年に再建された。1333-1392年ともいう。現存する最大最古で中世唯一の禅堂の遺構になる。選仏場とも呼ばれた。聖一国師の師・佛鑑禅師(無準師範)の扁額「選仏場」がかつて掲げられていたことに因む。 花頭窓、格子窓、波欄間、鏡天井、身舎中央に二重虹梁、大瓶束。7間4間、南北42m、東西22m。一重裳階付、切妻造、本瓦葺。 ◈「経堂」は、宝形造になる。 ◈「庫裏」は、近代、1909年-1910年に、第122代・明治天皇皇后・昭憲皇太后により再建された。切妻を正面とし、構架材が白壁に映える。 鎌倉時代中期、1245年、日蓮が東福寺造営に際して贈ったという「日蓮柱」が本堂にある。本堂前に、「日蓮柱の碑」が立てられている。 ◈「東司(とうす)」(重文)は、室町時代前期、1333年-1392年に建立された。近代、大正期(1912-1926)に修理が施された。「百雪隠」、「百人便所」ともいわれた。室町時代唯一、日本最古最大の禅宗式の厠・便所の遺構になる。 現在は、中央の通路を挟み、埋込められた72個の便壺(溜壺)(20-30㎝)が残る。かつて、間仕切りがあり個室になっていた。大便用・小便用の2種類の壺があり、使い分けていた。500人、大会(だいえ)では700人もの僧が利用した。くど・かま・長椅子も備えられ、手洗い、洗面、お茶を入れて休憩もした。用便も修行の一つと考えられ、手巾・桶を用いるに際しても作法が定められていた。排泄物は堆肥化し、京野菜の栽培に利用されていた。近代以前まで利用されていた。 化粧屋根裏の庇、鏡天井、正背面に妻飾は二重虹梁大瓶束。嵩懸魚。7間4間(27.07m・10.36m、35m・14mとも)。一重、切妻造、本瓦葺。 扁額「東司」は張即之筆による。 ◈「浴室」(重文)は、室町時代中期に建立され、1459年の銘文がある。現存する禅宗伽藍で東大寺湯屋に次いで古い。京都最古の浴室という。内部は正面板敷の上に中央向唐破風になる。手前より待合、浴室、火焚口がある。東側に破風の二つの蒸し風呂があり、板戸が立つ。後方に釜、焚口がある。下に簀子があり、薬草と共に沸かした蒸気が送られていた。浴室は七堂伽藍の一つであり、入浴も行の一つに数えられた。そのため、私語を謹む「三黙堂」の一つになっている。毎月、4と9のつく日にのみ入浴が許され、10人ほどの僧が経を唱えながら入り、線香1本が尽きるまでに終えなければならなかった。 3間4間(11m、11m)。一重、正面入母屋造、背面切妻造、本瓦葺。 ◈「鐘楼」(重文)は、室町時代中期、1393-1466年に建立された。3間2間、袴腰付、入母屋造、桟瓦葺。 ◈「常楽庵(開山堂)・昭堂」(重文)は、江戸時代後期、1818年に焼失し、1826年(1823年とも)までに一条忠良により再建された。開山の円爾(聖一国師)を祀る開山塔院になる。祀堂は高床で開山像の聖一国師を安置している。開山堂・昭堂は上部に楼閣風の「伝衣閣(でんねかく)」を持つ。「京の五閣」(金閣(鹿苑寺)、銀閣(慈照寺)、飛雲閣(西本願寺)、呑湖閣(大徳寺塔頭芳春院)の一つとされる。天台、真言、密教の兼学の名残りともいう。 開山堂は、桁行正面1間、背面2間、梁間3間、一重、宝形造、桟瓦葺。 昭堂は、内部に四半敷。8間3間、一重一部二階(伝衣閣)、切妻造。東面仏壇・背面北側庇附属。 ◈「常楽庵 客殿(普門院)」(重文)は、江戸時代後期、1826年に建立された。寝殿造風、開山が常住していたという。内部は3室あり、安土・桃山時代-江戸時代の74面の障壁画で飾られている。 桁行20.0m、梁間17.4m、一重、入母屋造、桟瓦葺、西面庇付。 ◈「常楽庵 塔司寮(書院)」 (重文)は、江戸時代、1826年に建立された。 桁行16.0m、梁間12.0m、一重、入母屋造、西面庇付、東面集会の間・西面玄関・南面東西客殿間廊下附属、桟瓦葺、東面昭堂に接続、北面西寄り庫裏に接続。 ◈「常楽庵 庫裏」(重文)は、江戸時代後期、1826年に建立された。桁行11.9m、梁間13.7m、一重、切妻造、東面庇付、桟瓦葺。 ◈「常楽庵 楼門 」(重文)は、 江戸時代後期、1826頃に建立された。三間一戸楼門、入母屋造、桟瓦葺、東廊下・西廊下付。 ◈「常楽庵 鐘楼」(重文)は、 江戸時代後期、 1826頃に建立された。1間1間、切妻造、桟瓦葺。 ◈「常楽庵 裏門」(重文)は、江戸時代後期、1823年以前に建立された。一間高麗門、本瓦葺。 ◈「五社成就宮(五社明神社)」(京都府有形指定文化財)は、安土・桃山時代、1594年に創建された。一間社流造、檜皮葺。 ◆東福寺三名橋 「東福寺三名橋」として偃月橋、通天橋、臥雲橋がある。 ◈「偃月橋(えんげつ-きょう)」は、最上流の三ノ橋渓谷に架かる。龍吟院、即宗院に通じている。安土・桃山時代、1603年に建立された。(棟札)。偃月とは弓張月、半円形の月。半月をいう。「東福寺三名橋」の一つに数えられる。「日本百名橋」の一つに選出されている。 木造廊橋、単層切妻造、橋脚5基廊、11間1間、一重、切妻造、桟瓦葺。 ◈「通天橋(つううん-きょう)」は、仏殿から開山堂(常楽庵)に至る渓谷・洗玉澗(せんぎょくかん)に架けられた橋廊になる。 南北朝時代、1380年に春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)が、対岸に渡るのに渓谷を上り下りしなければならない僧のために架けたという。歩廊はかつて鶯張りだったという。橋は南宋径山の橋を模したもので、春屋が「通天」と名付け、歩廊入口に春屋筆の「通天橋」が掲げられていた。43世・性海霊見は、修造の際に長廊を架したという。 現代、1959年の伊勢湾台風で崩壊し、1961年に再建された。「東福寺三名橋」の一つに数えられる。紅葉の名所として知られる。 木造廊橋、全長26m/27m、幅2.7m。高さ10.5m。橋脚は鉄筋コンクリート製。 ◈「臥雲橋(がうん-きょう)」(京都府指定重要文化財) は、江戸時代後期、1847年に建立された。最下流に架けられている。「東福寺三名橋」の一つに数えられる。 木造廊橋、橋脚4基 、10間1間、一重、切妻造、桟瓦葺。 ◆庭園 ◈開山堂の参道の左右に、江戸時代前期、1674年に修復されたともいう池泉観賞式の「普門院庭園」がある。100坪(330㎡)あり、平庭式の禅院式、武家書院式を融合している。作庭者は不明。近代、1939年に作庭家・重森三玲(しげもり-みれい、1896-1975)により修復された。 左(西)に白砂による市松模様砂紋の枯山水庭園、右に小池と築山の庭園があり、東福寺内で最も古い。西からの鑑賞により、2つの庭は一体になる。開山堂前、山門前にそれぞれ枯滝がある。山門前に洞窟型石がある2つの亀島、2つの羽根石の立つ鶴島の石組がある。 ◈方丈を囲む4庭「本坊庭園(旧八相の庭)」(国の名勝)がある。近代、1939年に重森の作庭による。当初は「八相の庭」と呼ばれていた。方丈の四周に庭園を巡らせた様式は本坊庭園のみともいう。この作庭で重森は「永遠のモダン」を試みたといわれている。現代、2014年に国の名勝に指定され、「本坊庭園」に改称された。 「八相の庭」の名の由来は、「釈迦八相成道」という釈迦の生涯、人間一生の苦楽の姿を表す言葉に因んでいる。「東庭(北斗七星の庭)」、「南庭(前庭)」、「西庭(井田の庭)」、「北庭(市松の庭)」よりなる。それぞれに、北斗七星、蓬莱、瀛洲、壺梁、方丈、京都五山、須弥山、市松の八つの意匠を盛り込み、これらを釈迦の入滅に喩えている。 作庭にあたって、重森に条件が提示されている。本坊内にあった材料を廃棄せずに再利用することだった。禅の「一切の無駄をしてはならない」の教えに従っているという。それぞれの庭が、連関しながら抽象的な構成により別の印象を見せている。作庭の特徴として、斜線、直線が多用されている。南庭の白砂と苔を分ける斜線、西庭の井田刈り込み、北庭の市松などにも見られる。 ◈東庭「北斗七星の庭」は、庫裡と方丈を結ぶ渡廊下の右側にある。重森による初期の作品になる。北斗七星は、中国の星宿(天文図)では、不動の星といわれる。東庭は、日本の庭園史上初めて、星座を表現したといわれている。見る者の視点移動が考慮されており、各所からの鑑賞に配慮がある。 静的な空間を演出している。東に天の川を表したという植栽がある。背後に、二重生垣によって書院との仕切りを付けている。雲紋とも海ともいわれる白砂(白川砂)の地模様は、苔地で曲線に縁取られている。白砂に砂紋が引かれ、円石柱が立てられ、柄杓型北斗七星の配列になっている。七石の高さは同一ではなく、高・中・低に変化をつける。石柱は、小川治兵衛の平安神宮の臥龍橋にも見られ、ここでは橋脚を再利用している。 北斗七星とは北天にある大熊座の七星であり、柄杓(ひしゃく、斗)の形に並ぶことから柄杓星とも呼ばれた。北極星を探す重要な指極星であり、一昼夜に一二方を指すため、時刻を計る星としても知られた。また、柄杓の水で手を洗い、口を漱ぐという手水の意味も含まれている。 石材は、東司(とうす、厠)の礎石を転用している。執事長・爾以三師(善慧院)の依頼により、廃物の再利用が積極的に行われている。禅家の一切のものを棄てないという思想に依拠している。 ◈南庭「前庭」は、方丈と勅使門の間に広がる。210坪(694㎡)の庭面がある。動的な大掛かりな庭になっている。白川砂が敷かれ、蓬莱神仙の世界、九山八海の須弥山を表している。怪石を使った蓬莱石組、長大石(5.5m/5.4m)の巨石を伏せた。横面の広がりと立石の立面の構成による組石になる。長石を横に寝せた例は極めて珍しく、ほかには南禅寺・金地院の鶴首石しかないという。 石組は東(左手)から八海の荒海に浮かぶ「四神仙島」を表している。「瀛州(えいしゅう)」、「蓬莱」、「壷梁(こりょう)」、「方丈」の四島からなる。 西(右手)の苔地の築山は、石を用いていない。築山の大きさ、高さで変化をつける。一番奥の築山とその左側は、土塀際まで高さを保つため、裏側に土留めの石積が施されている。 西部分は五山を表わしているという。五山とは、天竜寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺、あるいは中国の五山である径山(きんざん) 寺、霊隠(りんにん) 寺、景徳寺、浄慈(じんず)寺、広利寺ともいう。ここでは、超自然の斜線(片身替り)により、築山の苔地と白砂が分断されている。これらは、小堀遠州が用いた直線的な表現に着想を得ているともいう。遠州は御所、二条城などで、切石による直線護岸を試みた。さらに、先の西庭の展開に繋ぐ暗示も含まれている。 五山からの汀は、西庭に流れる。さらに南庭の砂海は東の廊下の下を伝い東庭へも広がっている。東の石組と西の五山の築山について、本来は現在と逆に配置される予定だった。だが、西に2本の松の木が植えてあった。松の移植費用のこと、枯死するおそれもあった。爾以三師などよる反対あり、松を除くことができなかった。やむを得ず、現在のような東西逆の地割になったといわれている。その後、残された築山の松は枯れている。後に、新たな1本の松が植えられている。本来は、植栽の一切ない庭を想定していた。 現在描かれている砂紋も当初のものとは変化している。現代、2014年秋に、三玲の孫で作庭家・庭園史家の千青(ちさを)により当初の砂文様が再現された。青海波を崩した砂文様による荒波であり、75年ぶりに蘇った。 ◈西庭「井田(せいでん)の庭(大市松模様)」は、田園風景を表している。曲線の苔地で始まり、直線的な切り石を縁石にした葛石(かずらいし)で井の字(大桝形)に組む。葛石は本来は薄く、敷石に用いられている。 庭の斜め半分に、正方形に刈り込んだサツキ、白砂(白川砂)により市松模様が作られている。サツキの一部に斜面の刈込みが見られる。なお、作庭当初のサツキの高さは、現在よりもかなり低く3cmほどに抑えられていたという。 市松模様については、東福寺・普門院(開山堂)内の枯山水庭園に市松砂紋の類例があり、参考にされている。ほかに、桂離宮内の松琴亭、修学院離宮などの茶席腰張りにも見られる。さらに、続く北庭(小市松模様)も同様の表現があり、市松模様の大・小は呼応している。 南西の角には、自然石による三尊石組がわずかにある。東庭の北斗七星による七石の「七」、南庭の五山の築山の「五」と関連し、「七五三」の配置が意図されているともいう。 ◈北庭「市松の庭(小市松模様)」には、紅葉と玉刈り込みのサツキを奥に配置している。西庭の大市松模様に対比され連関している。市松にはスギゴケと敷石108個が用いられている。石は、かつて勅使門から方丈にいたる部分に敷かれていた。刈り込みは芬陀院より移された。 市松は、西から東へ仏法が広がる様を表すとされ、東へ移るほど市松紋が次第にぼかされ、拡散されている。さらに、東北端には白砂が敷かれている。白川砂と苔との仕切は、当初は州浜状の曲線が用いられていた。現状は白砂を次第に苔が覆いつつある。 市松について、アメリカ合衆国の彫刻家のイサム-ノグチ(Isamu Noguchi、1904-1988)は、オランダの抽象画家・モンドリアン(Piet Mondrian、1872-1944)に先駆けた構成美と評した。市松模様は、山内の普門院庭園の影響とも、桂離宮の庭、松琴亭の市松模様から着想したともいわれている。秋には庭に紅葉の彩りが加わる。 ◈「洗耳泉庭園」は、現代、2012年、現代の作庭家・北山安男(1950-)による新しい枯山水式庭園として公開された。枯山水式庭園に水路を流すという試みが行われている。 苔地に太宰府宝満山から切り出した釈迦三尊石を最上部に立てる。境内の礎石を再利用した臼状の5つの円石が縦一列に並べられている。最後の石は溝が縦に切られている。石の中央に水に浸したガラスが沈められている。細い水が上段から次第に手前に落とされている。 遠藤楚石管長により、禅語の故事「許由臨岸洗耳巣父不飲牛水」から洗耳泉と名付けられた。中国の許由は、天子の堯から帝位を譲ると言われた。汚れたことを聞いたとして耳を洗ったという。俗事に塗(まみ)れず暮らすことの意味になる。(『史記正義』) ◆文化財 国宝、重文など数多い。 ◈絹本著色「無準師範像(ぶじゅん-しばん-ぞう) 自賛」1幅(国宝)は南宋時代、1238年作になる。 弁円(円爾、1202-1280)が宋の禅(臨済宗系)の高僧を描かせた。無準師範(1178-1249)は、中国に渡った弁円の師だった。禅宗での祖師像(師の肖像)とは、法脈の継承を意味している。像は、中国から日本へと禅の法脈が受け継がれたことを象徴する。写実的な表現がなされており、肖像上には、無準自筆の賛がある。124.8×55.2㎝。 ◈南宋版「太平御覧(たいへい-ぎょらん)」103冊(国宝)は、 李昉(りぼう)等編であり、南宋時代(12-13世紀)作になる。北宋2代皇帝・太宗(たいそう)の勅命で李昉ら文臣が編纂した1000巻よりなる類書(百科事典)だった。円爾が宋から将来したという。 ◈仏鑑禅師墨蹟「無準師範墨蹟 円爾印可状」1幅(国宝)、 南宋時代 。宋の無準師範より弁円が贈られた。 ◈「禅院額字並牌字」(国宝)は、南宋時代。 「勅賜承天禅寺」「大円覚」2幅、額字「普門院」「方丈」「栴壇林」「解空室」「東西蔵」「首座」「書記」「維那」「前後」「知客」「浴司」「三応」12幅、牌字「上堂」「小参」「秉払」「普説」「説戒」5幅、「附 無準師範染筆題字目録 正和五年正月一八日」1幅、「西堂塔主連署注文案 十二月(題字目録)」1巻、「大円覚題字伝来証文類」1巻。京都・奈良・東京国立博物館。 ⋄禅院額字「首座(しゅそ)」二大字(国宝)は、南宋時代(13世紀)作、京都国立博物館寄託。 ⋄禅院額字「方丈」は「禅院額字幷牌字(はいじ)」8幅(国宝)中の一つになる。南宋末期(13世紀)の書家・張即之(ちょう-そくし、1186-1266)筆による。無準師範もともいう。弁円(円爾)が博多・承天寺開山の際に、師・無準により宋から贈られた。堂舎に掛ける扁額・牌(はい、行事の告知板)の手本書だった。当時は方丈の呼称は新しかった。以後、多くの額が張の書に倣った。45.5×103㎝。 ◈宋刊本「義楚六帖 附 後陽成天皇宸翰題簽並御添状(1612年秋)」1幅 12冊(国宝)、 南宋時代。 ◈紙本墨書「無準行状記」5幅(重文)、徳如筆、南宋時代、京都国立博物館 。 ◈紙本「支那禅刹図式(寺伝宋諸山図)」 1巻(重文)、 南宋時代。 ◈宋刊本「仏鑑禅師語録」4冊 (重文)、南宋時代、1251年。 ◈宋刊本「台宗十類因革論 」4冊(重文) 、善月・述、南宋時代。 ◈宋刊本「四明十義書」3冊(重文) 、智礼・撰 継忠・述 、南宋時代。 ◈宋刊本「山家義苑 上下可観述」 1冊 (重文)、南宋時代 。 ◈宋刊本「楞伽通義」6冊 (重文)、善月述、南宋時代 。 ◈宋刊本「楞伽経(蘇軾写刻本)」4冊 (重文)、南宋時代 。 ◈宋刊本「四分律比丘尼鈔」道宣・述、6帖(重文)、南宋時代、1207年。 ◈宋刊本「宗門統要集 宗永集」5冊 (重文)、南宋時代、1179年。 ◈「仏鑑禅師墨蹟 円爾号 」2幅(重文) 、南宋時代。 ◈絹本「宗派図」2幅(重文)、 南宋時代・鎌倉時代。 ◈「大宗派図 」1幅(重文)、 南宋時代、1238 年。 ◈「東福寺所伝宋拓碑文」8幅(重文)、 南宋時代、京都国立博物館。「孝宗御書太白名山四大字」「孝宗御書(大暑流金石) 孝宗御書(釈迦仏入山)」「孝宗御書(床頭一払子)」「天童山景徳寺新僧堂記」「明覚大師伝」「日本国丞相藤原公捨経記」「仏鑑禅師遺偈 」。 ◈宋版「首楞厳経義海」30帖 、南宋時代、1250年。 ◈紙本墨書「聖一国師度牒」2幅(重文)、鎌倉時代前期、1219年、 京都国立博物館 。 ◈紙本墨書「聖一国師戒牒 」2幅 (重文)、鎌倉時代前期、1219年、 京都国立博物館。 ◈紙本墨書「参天台五台山記」8冊(重文)、平安時代後期、1171年、書写。 ◈紙本墨書「虎関師錬墨蹟 進学解残本」 4幅(重文)、鎌倉時代、京都国立博物館 。 ◈「東寺天台大血脈図」1幅 (重文)、鎌倉時代、京都国立博物館 。 ◈「東福寺条々」1幅 (重文)、鎌倉時代後期、1280年。 ◈遺偈「聖一国師墨蹟」1幅(重文)、鎌倉時代後期、1280年。 弁円が臨終に際して心境を表したもので、現存最古という。四言四句の詩になる。 ◈「径山 仏鑑禅師行状」1巻(重文)、 道・撰、鎌倉時代、 京都国立博物館。 ◈「九條道家惣処分状」1巻(重文)、 鎌倉時代後期、1280年書写。 ◈「円尓関係文書」13幅(重文)、鎌倉時代。 置文・規式類「普門院院主職譲状」「普門院四至・示置文」「東福寺普門院常楽庵規式」、法語・書状類「円尓自筆法語」「円尓尺牘案 徳璉宛」「徳璉尺牘案 円尓宛」「円尓請文案」「円尓書状案」、諡号関係」「伏見上皇院宣 南山士雲宛」「後宇田法皇院宣 雙峰宗源宛」「一条家経書状 蔵山順空宛」、遺物目録「普門院常住什物目録」「円尓遺物具足目録 」。 ◈「普門院蔵書目録」1冊 (重文)、大道一以筆、南北朝時代。 ◈「東福寺修正看経榜」2巻(重文)、固山一鞏・筆意、 南北朝時代、1347年作。京都国立博物館。固山一鞏(こざん-いつきょう、1284-1360)は、円爾弁円の法孫になる。東福寺正月の修正会に際して堂内に掲げる。法会の文疏、大般若等経の役僧衆名、看誦、勧修などすべきことが書かれている。 ◈「東福寺文書 」(重文)は、平安時代末期-幕末維新期に及ぶ。草創開基関係 、禁制法度類1、規式壁書類、叢規僧籍類4、宗旨関係 、寺領関係などからなる。秉払(ひんぽつ)・問禅の差定(さじょう)・疏(しょ)・榜(ぼう)類、密教の印信(いんしん)・血脈(けちみゃく)類、無準師範自筆の印可状・宗派図、大宋諸山図、円爾が渡航して整備した度縁(どえん)・戒牒(かいちょう)などは貴重とされている。大道一以筆「普門院蔵書目録」は、宋・元代の史料になる。寺領に係る文書、九条道家の伝領文書もある。 ◈「癡兀大慧像(ちこつ-だいえ-ぞう)」(重文)がある。癡兀大慧(1229-1312)の73歳の肖像画になる。もと天台僧であり、円爾との法論に圧倒されて弟子になった。 ◈絹本著色「釈迦三尊像 」3幅(重文) は、伝・呉道子、元時代作。 ◈絹本著色「聖一国師像」 1幅 (重文)、明兆筆、室町時代作。 ◈絹本著色「五百羅漢図 」45幅 (重文)は、伝・明兆筆になる。南北朝時代、1386年作であり、若い明兆の代表作になる。1幅に10人の羅漢を表わし50幅本として描かれた。水墨と極彩色とが調和している。45幅のうち京都国立博物館に20幅、東京・根津美術館に2幅が現存する。 明兆は、制作中に郷里の母親の病の知らせを受けた。だが、帰郷することができず、自画像を描いて送ったという。東福寺に自画像の模本が残る。 ◈紙本淡彩「達磨・蝦蟇鉄拐(がま-てっかい)像」3幅 (重文)は、明兆筆、 室町時代(15世紀)作になる。 衣文が装飾的になっている。京都国立博物館。 ◈紙本著色「大涅槃図」1幅 (重文)、明兆筆、室町時代前期、1408年作 、国内最大の15m×8m。 ◈「白衣観音図」(重文)は、明兆筆、室町時代(15世紀)作になる。都巨大な作品であり、かつて法堂の壁面に貼られていたともみられる。高さ326.1㎝。 ◈ 紙本淡彩「東福寺伽藍図」1幅(重文)、 伝・雪舟筆は、 室町時代後期、1505年作になる。南禅寺・了庵桂悟の賛がある。東福寺最古の絵画遺品になる。東福寺の全景を詳細に描き、室町時代後期、1479年に焼失した五重塔も描かれている。伽藍配置は現在とほぼ変わらないという。中世の実景山水図の代表作になる。 ◈絹本著色「在山素璿(そせん)像」1幅(重文)、明朝筆、室町時代前期、1406年作。東福寺49世・在山素璿(?-1384)の像で、仲方円伊(1354-1413)の賛がある。絵には明兆の基準的な印ではなく、「吉明兆」の印が捺される。掛幅装、114.4㎝、57.6㎝。 ◈「胴鐘」1口(重文)は、平安時代作。西寺の遺物であり、九条家が求めたもので、当寺に寄進された。鐘身1.4m、口縁外径1m、厚さ8.5m。 ◈「十三重石塔」(重文)は、銘より南北朝時代、1343年、九条道家(光明峰寺殿)により造立された。基礎に格狭間が彫られている。初重軸部に金剛界四仏の梵字がある。宝珠は別石で補われている。4.5m、花崗岩製。 ◈ 朱漆「牡丹唐草文透彫卓」 1基(重文)は 室町時代作。 ◆建立の経緯・寺名 東福寺は、規模を南宋の五山である一径山(径山興聖萬壽禅寺)に倣った。寺名は、奈良の官寺最高位で最大寺院の南都・東大寺の「東」と奈良で最も盛大を極めた藤原氏氏寺である興福寺の「福」から一字ずつもらい名付けられたという。(『東福紀年録』)。京都最大の大伽藍が造営された。 当初、天台、真言、禅の三宗兼学の道場としたのは、天台宗、真言宗など旧仏教勢力との対立を回避するためだった。 創建の意図について、九条家と近衛家との荘園相続をめぐる対立があった。摂政関白を世襲してきた両家は、もとは同じ藤原北家だった。寺院建立について、九条家の巻き返しの意図があったともいわれている。 ◆五社成就宮 五社成就宮(五社明神社)(京都府有形指定文化財)は、安土・桃山時代、1594年に創建された。 東福寺の鎮守社であり、石清水八幡宮、賀茂社、稲荷社、春日社、日吉社の五社を祀ることから五社明神社ともいう。平安時代中期、925年、摂政・藤原忠平が創建した法性寺の総社だったという。当社の祭礼「総社祭」は、祇園会に匹敵したという。その後、東福寺の鎮守社になり、総社祭は引き継がれた。鎌倉時代、1243年には、九条道家、右大臣実経、左大臣忠家も参列したという。 お火焚き祭(11月第2日曜日)が催される。家内安全、無病息災、商売繁盛、学業上達の祈願がなされる。 ◆五山 五山は、「京都五山」に、南禅寺・天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺がある。「鎌倉五山」に、建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺がある。禅宗(臨済宗)の主要寺院をいう。 五山制度はインドに由来し、中国では南宋代の五山官寺制度があり、五山、その下に十刹、35か寺の諸山が置かれた。日本では鎌倉時代末に、当初は鎌倉五山として採り入れられた。南北朝時代に京都の寺院も入るようになる。1341年に5か寺の定めが崩れ、1386年以降は、京都五山が鎌倉五山より優位に立った。室町時代に官寺の制度として確立した。 東福寺は、1334年に京都五山に加えられ第3位、その後、1342年に第5位、1358年に第5位、1386年に第4位になる。 ◆朝鮮修文職 「朝鮮修文職(ちょうせん-しゅうぶんしょく)」とは、江戸時代、幕府の命により対馬国の以酊庵に禅僧を派遣した制度をいう。李氏朝鮮との間での外交文書作成、使節への応対などを行った。 安土・桃山時代、1597年、東福寺の景轍玄蘇(1537-1611)は対馬に以酊庵を創建し居住し、その後、門人の規伯玄方(1588-1661)が引き継ぐ。玄方は、国書偽造の「柳川一件」により南部藩に配流になる。対馬藩は後任の人材確保できず、幕府に援助を求めた。幕府は、五山碩学の僧を輪番制で派遣させた。 江戸時代前期、1635年、東福寺の玉峰光璘(?-?)、棠蔭玄召(1642-1643)、天龍寺の洞叔寿仙(?-?)の3人が朝鮮修文職に任ぜられ、玉峰より順次派遣された。1670年以後は五山碩学と朝鮮修文職が同時に任命される。江戸時代後期、1867年を最後とし、東福寺の玉澗守俊(?-?)まで126代、89人が任に就いた。 ◆涅槃図 絹本著色「大涅槃図(猫入り涅槃図)」(1404年/ 1408年とも)(880×531㎝)(重文)は、室町時代の画僧・吉山明兆(きつさん-みんちょう、1352-1431)筆による。「京都三大涅槃図」(ほかに泉涌寺、本法寺/ 大徳寺とも)の一つとされている。 東福寺の「大涅槃図」には、釈迦の入滅の際に集まった動物の中に珍しく猫が描かれている。一般的に涅槃図に猫を入れないのは、猫が釈迦の使いとされる鼠を獲るからともいう。また、釈迦入滅の際に、釈迦の母・麻耶夫人が天上から薬を投げたが、途中で木に引っ掛かってしまった。それを取りに行こうとした鼠を猫が獲ったからともいう。 明兆が涅槃図に猫を描いたのは、描く際に絵を手伝った一匹の猫がいたからという。明兆が釈迦の口の彩色に迷った時に、一匹の猫が朱の顔料を咥えてきた。そのため猫を絵に加えたとされ、「猫入り涅槃図」ともいわれる。 涅槃会(3月14日-16日)では、僧により「遺教経」が奏唱され大涅槃図が開帳される。 ◆天龍図 仏殿(法堂)の天井に描かれている天龍図は、龍が水を司る神であることから、仏法を守護し法雨を降し、また、寺を火災から守るという意味もあった。 ◈室町時代、東福寺法堂に、画僧・兆殿司(明兆、1352-1431)が蟠龍図を描いたのが日本での初例といわれている。 ◈安土・桃山時代、1590年に、狩野永徳(1543-1590)、狩野山楽(1559-1635)「蟠竜図天井画」を手掛けるが制作中に急逝する。山楽が引き継いで完成させた。近代、1881年に焼失している。 ◈現在は画家・堂本印象(1891-1975)による雲龍図「蒼龍」(1993)がある。鏡天井(縦22m、横11m)に17日間で描き終えた。「恒世 印象」の銘が入る。体長54m、胴回り6.2m。 ◆障壁画 普門院に17世紀の雲谷等顔筆、紙本墨画淡彩「帰去来図」8面(重文)(各180×93.5㎝)がある。 ◆東福寺十境 境内の十の景色が謳われている。 1.妙雲閣(三門)、2.選仏場(禅堂)、3.潮音堂(法堂)、4.栴檀林(寺域)、5.思遠池、6.成就宮(鎮守社、五社明神社)、7.通天橋、8.千松林(普門院の東)、9.甘露井、10.洗玉潤になる。 ◆東司 「東司(とうす)」(重文)は、室町時代唯一、現存する日本最古最大の禅宗式の厠・便所の遺構になる。東に位置する便所の意味であり、「百雪隠」、「百人便所」ともいわれた。西にあるものは「西浄(せいちん)」と呼ばれた。 東福寺の東司は、土間の南北方向に2列20個(72個とも)ほど開けられた円い穴に、陶製の便壺(溜壺)が埋め込まれている。便壺の周囲にいまは仕切り部分はない。かつては同時に100人の僧が使用した。 禅宗では、東司も七堂伽藍の一つであり、用を足すのも行の一つとされた。そのため、私語を謹む「三黙堂」の一つになっている。経を唱えながら用をたし、その手順も事細かく定められていた。用具としては、手を洗う桶、履きかえる草鞋、拭う木片の籌(ちゅう)、とぎ洗う灰、手を拭く手巾などが用意された。 作法の手順は、1.法衣を脱ぎ畳み、黄色い土団子を用意する。2.右手に水桶を持ち、厠前で草鞋に履き替える。壷上で沈黙し汚さずに用を足す。3.木片の籌(ちゅう)で拭き取る。右手で水を散らさないようにして壷を洗う。4.手洗い所に移り、手を3度洗う。5.手は続けて、灰で3度、土団子で3度、サイカチ(早莢/梍、サポニンの成分を含み、古くから洗剤として使われた)という植物の葉で3度、その後、水、湯で再度洗うというものだった。 室町時代の最盛期には、山内に1000人の僧が修行を行い、実際に東司を使用した。近代以前まで使われていたという。糞尿は、境内の畠の肥料として、また周辺の農家にも売られ、寺の収入源の一つになっていたという。 ◆七不思議 本山、塔頭に伝わる七不思議がある。実際には7つ以上ある。 ◈「涅槃図」は、明兆(1352-1431)筆による。普通は描かれない猫が書き込まれている。明兆のもとに猫が顔料を咥えて持ってきた。その御礼に書き加えたという。顔料は絵具谷、絵具渓にあったという。場所は方丈東、伏見山より月輪山付近ともいう。 ◈「天龍図」は、明兆筆により、法堂の天井に描かれた。描くと龍は天に飛び消え去る。明兆が、本物の龍を見たいと念じて描いた。池の水が漲り、龍が出現したため、その姿を写し取ったものという。現在、この天龍図はない。 ◈「魔王石」は、鎮守社・五社成就宮の境内にある。石には、鞍馬の僧正が降臨したという。 ◈「遺愛石」は、塔頭・霊雲院にある。石が水上に浮くように見えた。かつて、六条女牛八幡宮にあったともいう。 ◈「伝衣(でんえ)塚」は、南宋の無準禅師(1178-1249) が五輪塔下に伝衣を埋めたという。 ◈「日蓮柱」は、迫害を受けていた日蓮(1222-1282)を聖一国師(円爾、1202-1280)が庇護した。日蓮は礼として仏殿の巽(南東)の柱を寄進したという。また、近代、1881年の火災焼失後の再建時に、台湾杉の用材を運搬する経費に困り果てていた。日本海軍が運搬に協力し再建された。日蓮宗の信者も柱の一部を寄進する。 ◈「鐘楼の鐘」は、鎮守社・五社成就宮の鐘楼の梵鐘であり、平安時代作とされる。西寺のものという。「義経の鐘」と呼ばれたという。 ◈「小町地蔵」は、塔頭・退耕庵の玉章地蔵のことであり、小野小町に寄せられた恋文が納められているという。 ◈「芬陀院の亀」は、塔頭・芬陀院の庭園にある。雪舟(1420-1506)は、亀を描こうとして描けず、庭石で亀を見立てた。亀石が動き出したため甲羅に石を立てて動きを封じた。 ◆送り鐘 毎夜(午後11時15分頃)から18回、開山堂常楽庵の鐘楼の鐘が撞かれている。これは、聖一国師以来750年の慣習となっている。 国師が、建仁寺の住持も兼任していたため、東福寺の勤行が済むと、「送り鐘」で国師を送った慣わしによる。建仁寺では逆に「迎え鐘」が撞かれた。 ◆幕末 江戸時代末、1868年、鳥羽・伏見の戦いでは、境内が薩摩藩、長州藩の駐屯地になった。即宗院に薩摩藩士東征戦亡碑が立つ。即宗院には月照と西郷隆盛密議したという「採薪亭跡」がある。鳥羽・伏見の戦い、戊辰戦争の犠牲者になった薩摩藩士524人が眠る。1869年、西郷隆盛が碑文を書いた。 防長忠魂碑は三門近くにある。寺内正毅、田中義一、山県有朋が寄付して立てられた。仲恭天皇陵近くに鳥羽伏見戦防長殉難志士の墓がある。石川厚保介ほか48基の墓が並ぶ。近くに鳥羽・伏見の戦いの長州の戦没者を讃える崇忠の碑がある。 ◆魔王石 鎮守社・五社成就宮の傍らに、魔王石が祀られている。比良山の天狗の顕現したという。九条道家が東福寺建立の頃、鎌倉時代中期、1239年に病に罹る。この天狗が家来の妻に憑りつき、僧・慶政(けいせい、1189-1268)に三度の霊託を告げた。自分は厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子、574-622)の頃の藤原氏先祖であり、病は怨霊に由るものとしてその名を教えた。天狗のいう通りに鎮魂すると病は全快したという。(慶政、『比良山古人霊託』)。 ◆鳥羽・伏見の戦い・ロシア兵捕虜 江戸時代末、1868年の鳥羽・伏見の戦いの際には、境内は薩摩藩、長州藩の駐屯地になった。 日露戦争(1904-1905)の際には、寺域が接収され、ロシア兵捕虜の収容施設となる。当初は本圀寺が本所、東福寺が支所になった。後に、伏見俘虜収容所に移された。 ◆塔頭 万寿寺、盛光寺、勝林寺、霊源院、退耕庵、龍眠庵、海蔵院、栗棘(りつきょく)庵、善慧(ぜんけい)院、同衆院、霊雲院、大機院、一華(いっけ)院、龍吟庵、即宗院、天得院、芬陀(ふんだ)院、東光寺、桂昌院、荘厳院、願正院、正覚庵、光明院、永明院、南明院塔頭に専門道場(僧堂)と特別由緒寺院の最勝金剛院がある。 ◆桜楓 境内に2000本の楓があり、紅葉(通天紅葉)の名所になっている。「紅葉の雲海」とも呼ばれる。これらは葉先が三つに分かれ、円爾弁円が宋から持ち帰った「唐楓」といわれている。 境内にはかつて桜が多く植えられていたという。画僧・明兆の「大涅槃図」に感銘を受けた4代将軍・足利義持が、何か褒美を与えようとした。明兆は、禅門の境内が桜見物で遊興の地となることを危惧し、すべての桜を排することを望んだ。このため、桜は伐採され、いま境内には1本の桜の木しかないという。 近代、1869年、288世・海州楚棟は、境内の楓をすべて伐採している。だが、その後、再び紅葉の名所として知られるようになる。 ◆川・橋 東福寺は3つの川に関わる。 ◈境内北東近くに一之橋川が流れている。川は今熊野、阿弥陀ヶ峰、泉涌寺山に源流があり、泉涌寺北より、菅谷、伏見街道の一之橋(伏水街道第一橋)に流れ下っていた。 ◈二之橋川は、境内背後の恵日山に源流があり、北門、万寿禅寺付近を流れ、九条付近で伏見街道に交わり、二之橋(伏水街道第二橋)に流れる。 ◈境内中央に渓谷があり、三之橋川が流れている。稲荷山北麓に源流がある。紅葉谷の洗玉潤(せんぎょくかん)には、上流から北谷に偃月(えんげつ)橋(重文)、中谷に通天橋、南谷に臥雲(がうん)橋の「東福寺三名橋」が架かる。本堂から開山堂に行くには、かつて谷を渡った。その労苦を避けようと普明国師が橋を架けたことに始まるという。現代、1959年には川が氾濫した。川は、伏見街道の三之橋(伏水街道第三橋)に流れる。 なお、三之橋の南に四之橋(直違橋[すじかいばし]、伏水街道第四橋)がある。 ◆市電 付近に京都市電の停留場「東福寺」があった。 近代、1928年11月8日に東山線・妙法院前-東福寺が延伸開業する。1937年11月22日に九条線・東福寺- 大石橋、九条車庫前- 九条油小路が延伸開業した。1939年2月21日には、九条線・九条油小路-九条大宮が延伸開業し、九条線・東福寺-西大路九条が全線開業になる。1943年7月10日に、東山線・高野上開町-百万遍が延伸開業し、東山線・高野上開町-東福寺が全線開業した。 現代、1978年10月1日に、東山線・東福寺-高野、九条線・ 西大路九条-東福寺も廃止になった。 ◆墓 最勝金剛院墓地に、九条兼実の墓がある。 ◆花暦 サクラ・アジサイ・ハナショウブ・ハス・ツツジ・アザミ・ヒメジオンド・サンシュ(3-5月)、キキョウ(6-8月)、フヨウ(9-11月)、紅葉(11月)。 ◆樹木 ◈イブキ(京都市指定天然記念物)は、三門と仏殿との間、西寄りにある。室町時代前期、1405年に聖一国師が中国より持ち帰ったという。(『都名所図会』)。かつては唐木とも呼ばれた。近代の仏殿火災により北側は損傷を受けている。 高さ16.5m、胸高幹周3.36m、枝張り東西10.5m、南北8m。 ◈イロハモミジ、通天橋近くにトウカエデ、アーモンドがある。 ◆映画 現代劇映画「女の園」(監督・木下恵介、1954年、松竹大船)、時代劇映画「忍びの者」(監督・山本薩夫、1962年、大映)の撮影が行われた。 ◆アニメ ◈アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。 ◈アニメーション『京都寺町三条のホームズ』(原作・望月麻衣・秋月壱葉、監督・佐々木勅嘉、制作・アニメーションスタジオ・セブン 、2018年7月-9月、全12話)の舞台になった。第9話の八社寺詣りで登場する。 ◆指定避難所 東福寺は、京都市の指定避難所(東山 月輪学区)の一つに指定されている。 指定避難所とは、大規模地震などにより、長期の避難が必要な場合に開設される。災害の危険性があり避難した人を、災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、また災害による帰宅困難者を一時的に滞在させるための施設をいう。災害対策基本法に基づき指定される。 ◆修行体験 日曜法話・坐禅(毎月1回、大禅堂、夏季午前7:00・冬季8:00より90分)。 ◆年間行事 修正会(1月1日-3日)、臨済忌(2月15日)、懺法会(鎮守五社成就宮の祭日、観世音菩薩に懺悔し、加護を祈る。)(2月初午)、涅槃会・大涅槃図公開天三門・龍吟庵方丈公開(三門が特別公開になり、「大涅槃図」(重文)、宝物の特別公開が行われる。)(3月14日-16日)、京都春の東山 三ヶ寺巡り(東福寺、泉涌寺、智積院)(3月中旬-5月中旬)、彼岸会(3月春分の日)、降誕会(花祭り、釈迦の誕生を祝う法要。)(4月8日)、仏鑑忌(無準師範禅師の毎歳忌。)(4月18日)、新緑遊行(特別公開)(5月初旬)、暁天講座(8月2-4日)、精霊送(8月16日)、彼岸会(9月秋分の日)、初祖忌(禅の開祖・達磨大師の法要。)(10月5日)、京都秋の東山 三ヶ寺巡り(東福寺、泉涌寺、智積院)(10月中旬-11月中旬)、開山忌(開山・弁円の法要)(10月17日)、看楓特別公開(11月-12月初旬)、三門特別公開(11月1日-10日)、成道会(釈迦が悟を開いた因縁を祝う法要)(12月8日)、除夜(23:00より日下門のみが開門され、整理券が配布される。23:30より境内2カ所の鐘で撞く。)(12月31日)。 祝聖(毎月1・15日)、開山月忌(毎月17日)、日曜坐禅会(山聖一国師の法要)(毎週日曜日)。 *年間行事は中止、日時変更の可能性があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都の五山寺院 その歴史と系譜 京都市文化財ブックス23集』、『古寺巡礼 京都 3 東福寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 18 東福寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『事典 日本の名僧』、『日本の古寺大巡礼』、『京都古社寺辞典』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『重森三玲 庭園の全貌』、『重森三玲-永遠のモダンを求めつづけたアヴァンギャルド』、『重森三玲 モダン枯山水』、『京都 古都の庭をめぐる』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都美術鑑賞入門』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『京都仏像を訪ねる旅』、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『増補版 京の医史跡探訪』、『京都の地名検証3』、『朝鮮通信使と京都』、『日本映画と京都』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都隠れた史跡100選』、『京都で日本美術をみる』、『意外と知らない京都』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都 神社と寺院の森』、『京のみどり 81号』、『週刊 日本の仏像17 六波羅蜜寺 空也上人像と東山』、『週刊 仏教新発見 19 建仁寺 東福寺』、『週刊 古寺を巡る 38 東福寺』、『週刊 日本庭園をゆく 22 京都洛東の名庭 3 東福寺 高台寺 智積院』、『週刊 京都を歩く 26 東福寺周辺』、『週刊 日本の美をめぐる 34 竜安寺石庭と禅の文化』、「拝観の手引-令和4年度第58回京都非公開文化財特別公開」、『京の冬の旅 2022 -別冊旅の手帖』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「東福寺」、ウェブサイト「文化庁文化遺産データベース」、ウェブサイト「東京国立博物館」、ウェブサイト「東文研アーカイブデータベース」、ウェブサイト「コトバンク」 |