|

|

|

| 本法寺 (京都市上京区) Honpou-ji Temple |

|

| 本法寺 | 本法寺 |

|

|

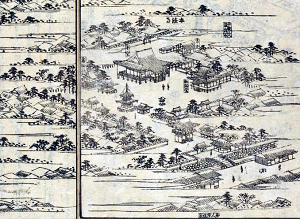

仁王門    仁王門  仁王門、玄額は宝鏡寺宮筆「叡昌山」  「執金剛大力神」の扁額  「蜜迹金剛大力神」の扁額  仁王門、金剛力士像、那羅延金剛(ならえんこんごう)  仁王門、金剛力士像、密遮金剛(みっしゃくこんごう)  裏門  裏門  北の門             本堂  本堂、扁額「本法寺」は光悦筆。         開山堂  開山堂   多宝塔   多宝塔   経蔵  経蔵、額は、本覚院宮(宝鏡寺第22代門跡・徳厳禅尼)筆。     唐門  唐門  庫裏     イチョウの乳      開山堂  開山堂  開山堂  講堂  講堂   十(つなし)の庭   回廊  書院  書院  「三巴(みつどもえ)の庭」  三巴の庭、「日」  三巴の庭、「蓮池」    三巴の庭  三巴の庭、三尊石組と一番下に青石による「水流」     三巴の庭   光悦垣  蹲踞の庭、光悦作庭という。右手にある蹲踞も光悦作といい、蓮の花弁が彫られている。   蹲踞の庭   鐘楼  光悦手植えという松   大魔利支尊天社   大魔利支尊天   大魔利支尊天、北辰殿  「北辰殿」の扁額  大魔利支尊天  長谷川等伯像  説法石(晴明石)  叡昌松    石橋、かつては下を川が流れていた。  石橋  朝鮮通信使ゆかりの地の駒札  【参照】江戸時代の『都名所図会』に描かれた本法寺(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  【参照】茶道総合資料館  【参照】町名「本法寺前町」 |

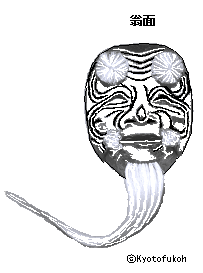

小川通に面した本法寺(ほんぽう-じ)は、本阿弥家の菩提寺であり、一門の墓もある。山号は叡昌山(えいしょう-ざん)という。外護者・理哲尼の父・狩野叡昌の名に因んでいる。 日蓮宗本山。本尊は十界大曼茶羅。 末寺52あり、日蓮宗京都16本山の一つ、京都21カ本山の一つに数えられた。 ◆歴史年表 室町時代、1427年頃より、日親(にっしん)は洛中洛外で布教を行う。 永亨年間(1429-1441)、日親は四条高倉に弘通所を開いている。 1436年/1437年頃、旧11月16日、本阿弥清信が中山門流の不受不施の日親を開祖にして、東洞院綾小路に創建したという。(寺伝) 1439年、日親は室町幕府6代将軍・足利義教に、法華信仰と他宗排斥を勧めて布教が禁じられた。 1440年、日親は投獄される。寺は破却された。 1441年、義教暗殺(嘉吉の乱、かきつのらん)に伴い、日親は赦免された。過酷な拷問により言葉が不自由になりながらも布教を続ける。 1455年/康正年間(1455-1457)、第102代・後花園天皇より寺領を贈られ、四条高倉辺の官地に本堂が再建された。 1460年、日親が鎌倉での布教中に、東福寺僧衆により寺は破却されたともいう。三条万里小路に移転したともいう。 1462年、日親の肥前での布教に対して、日親は再び捕縛される。寺は二度目の破却になる。日親の母の死で再度恩赦になる。 1463年/1464年/1487年、三条万里(までの)小路に再再建された。関西中山門流の本寺になる。 1487年、日親は門徒の行動規定になる「本法寺法式」を定める。 1536年、比叡山衆徒による洛中洛外の日蓮宗21寺を襲った事件、「天文法華の乱(天文法乱)」により破却され、焼失した。堺に一時逃れた。 1542年、第105代・後奈良天皇より勅許が下り、天文年間(1532-1554)、7世・日便の時、一条堀川の一条戻橋付近(上京区、晴明神社付近)に再建された。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、中山門流上方3カ寺(ほかに京都・頂妙寺、堺・妙国寺)の一つに数えられる。 安土・桃山時代、1587年/1586年/1590年/天正年間(1573-1592)、豊臣秀吉の聚楽第造営に伴い現在地に移った。第10世・日通は、受不施の立場をとり、寺領千石の寄進を受ける。本阿弥光二・光悦父子も私財を投じて再建に尽力した。 1599年、本堂が建立される。長谷川等伯が本堂に龍図を描く。 江戸時代、第108代・後水尾天皇、水戸藩の徳川光圀、紀州徳川家の外護を受け寺は繁栄した。日蓮宗総本山・中山法華経寺(千葉市)輪番にあたる上方三山の一つになる。 1604年、李氏朝鮮の僧・松雲大師(惟政)が2カ月滞在している。 1605年、仁王門が建立された。 1623年、多宝塔が建立される。 1633年、末寺34寺を数えた。(「京本法寺末寺帳」) 1788年、天明の大火により、経蔵と宝庫以外の多くの伽藍を焼失し、その後、紀州家などの寄進により再建された。朱印11石、塔頭21、直末・孫末70カ寺を数えた。(「末寺帳」) 現代、1974年/1972年、中根金作により庭が修復される。 1986年、「三巴の庭」は、国指定名勝になる。 ◆日親 室町時代前期-後期の日蓮宗の僧・日親(にっしん、1407-1488)。男性。号は久遠成院(くおんじょういん)、通称は鐺冠(なべかぶり)日親など。上総国(千葉県)の生まれ。父・千葉一族・埴谷重継(その養子とも)。兄とともに妙宣寺の日英に師事した。中山法華経寺の5世・日暹(にっせん)、6世・日薩に師事した。1427年、上洛、一条戻橋で不惜身命、折伏逆化の説教を行う。筑前、鎌倉、1433年、中山門流の総導師として九州・肥前で布教する。1436年、鎌倉の日蓮系寺院が幕府により弾圧された「永享の法難」に遭う。1437年、激しい折伏により門流を破門された。上洛し本法寺を建立する。1439年、将軍・足利義教に法華信仰の受持と他宗(禅宗)の排斥を勧めたが、伝道も禁止される。1440年、直訴のための『立正治国論』の清書中に投獄され拷問を受けた。本法寺は破却される。1441年、赤松満祐の乱に伴う足利義教の横死により釈放された。本法寺を再建した。1441年、1460年、九州遊行し、肥前国・光勝寺に赴く。領主と対立し、本法寺は再度破却される。1463年、投獄された。1464年、赦免、本法寺を再再建する。1487年、本法寺法式を定める。『本法寺縁起』を起草する。 獄中で激しい拷問を受けた。熱湯の入った鍋を頭に被せられ、舌も切られたという。このため、頭皮は焼けただれ窪み、頭髪は剃ることもできず鋏で切っていたという。後世、江戸時代に「鍋かむり/ かんむり(冠)日親/冠鐺(かんとう)日親」と呼ばれる。帰依者も多かったという。 鍋は生涯頭から取れなかったという伝承もある。著『立正治国論』『折伏正義抄』など。82歳。 ◆本阿弥 清信 室町時代の本阿弥 清信(ほんなみ-きよのぶ、?-?)。男性。本阿弥光悦の曾祖父にあたる。刀剣の鑑定、研磨などを家業とした。室町幕府6代将軍・足利義教に仕える。だが、義教の怒りに触れて投獄される。獄舎内で日親を知り、深く帰依する。赦免されて後、剃髪し、日親により法名「本光」を贈られ、寺の大檀越になった。以後、本阿弥家は寺の外護を続け、名に「光」の一字を冠した。 ◆日通 室町時代後期-江戸時代前期の日蓮宗の僧・日通(にっつう、1551-1608)。男性。号は功徳院。摂津国(大阪府・兵庫県)の生まれ。下総法華経寺の日璃に学ぶ。日常門流の日珖に仕えた。中山法華経寺14世の時、日蓮の『立正安国論』を身延久遠寺本を元に補筆した。本法寺10世、本阿弥家、長谷川等伯の帰依を得た。等伯と親交した。茶もよくした。著『等伯画説』。58歳。 ◆本阿弥 光悦 室町時代後期-江戸時代前期の芸術家・本阿弥 光悦(ほんあみ-こうえつ、1558-1637)。男性。号は太虚庵、自得斎、徳友斎。刀剣の鑑定・磨砺(とぎ)・浄拭・工芸を家職とした京都の本阿弥家に生まれた。父・本阿弥光二、母・妙秀の長男。京屋敷は現在の実相院町(上京区)にあった。書(光悦流)・画、蒔絵(光悦蒔絵)、漆芸、作陶、茶の湯に秀で、古田織部、織田有楽斎につき、千宗旦と交わる。釉薬は三代道人に学ぶ。1615年、徳川家康より鷹峯(北区)の地を与えられ、一族、工匠とともに移り住み、光悦村を開く。 角倉了以の子・素庵(1571-1632)に協力し、出版した「嵯峨本(典籍や謡本を雲母摺りした料紙に書を印刷)」、久世舞などの古活字本の刊行、板下を光悦が書いた『伊勢物語』(1608)の出版、琳派の俵屋宗達の下絵に揮毫した和歌巻、色紙などは「光悦本」と呼ばれた。彫刻、茶碗なども手がけた。鷹峯でも楽茶碗を焼いた。「寛永の三筆」(ほかに近衛信尹、松花堂昭乗)のひとり。熱心な法華信者だった。信尹、昭乗、烏丸光広、俵屋宗達、小堀遠州、角倉素庵、千宗旦らとも親交した。 1587年、本法寺の移転の際には、光悦は父・光二とともに尽力し、私財を投じた。本法寺本堂の額も光悦筆。光悦の寄進状を添えた「紫紙金字法華経(重文)」、光悦筆「法華題目抄」など。80歳。墓は光悦寺(北区)にある。 ◆長谷川 等伯 室町時代後期-江戸時代前期の画家・長谷川 等伯(はせがわ-とうはく、1539-1610)。男性。本姓は奥村、通称は又四郎。 能登国(石川県)七尾(ななお)の生まれ。父・能登畠山家家臣・奥村文之丞宗道。染め物屋・長谷川宗清の養子になる。義父から絵を教わる。雪舟門弟・等春の弟子・宗清に学び、1564年、信春(しんしゅん)と称し、熱心な法華信徒として仏画「十二天像」を描く。1571年、養父、養母が亡くなり、本法寺を頼り妻子と共に上洛、狩野永徳に入門するが後に出る。千利休、本法寺10世・日通、大徳寺・春屋宗園らと親交を結ぶ。大徳寺塔頭・三玄院事件により世に認められ、長谷川派は狩野派に拮抗した。1579年、妻を失う。1589年頃、大徳寺の牧谿(もっけい)画と出遭う。1590年、仙洞御所対屋障壁画を、京都所司代・前田玄以は等伯に描かせようとする。だが、永徳は勧修寺晴豊によりこれを覆した。1590年、永徳は急逝する。1591年、等伯は秀吉が愛息を弔うために建てた祥雲寺障壁画を手掛け、長谷川派を確立した。1599年、亡き子・久蔵菩提のために「仏涅槃図」を完成させた。「自雪舟五代」と署し、雪舟画系であるとした。1604年、法橋、1605年、法眼に叙される。1610年、家康に招かれ江戸に着き亡くなる。72歳。 長谷川派の祖。狩野派とともに、南宋の牧谿(もっけい)の絵に多大な影響を受けた。水墨画の最高傑作といわれる、1593年頃の「松林図屏風」(東京国立博物館蔵)は、子・久蔵の死を乗り越えて描いた下絵とされ、能登の松林に海霧がかかる。画面の余白秀逸とされている。 等伯は、本法寺の10世・日通と親交があった。等伯は当寺の塔頭・教行院を宿坊にしている。本法寺に複数の作品、資料が残されている。 ◆松雲 大師 李氏朝鮮の僧・松雲 大師(しょううん-だいし、1544-1610)。男性。惟政(いせい/ユ・ジョン)、字は離幻、号は泗溟(しめい)、四溟堂、松雲、俗姓は任。慶尚南道の生まれ。13歳で仏門に入り、18歳で僧科に合格した。妙香山の西山大師休静(きゅうじょう)の直弟子であり、31歳で大悟になる。1592年-1593年・1597年-1598年、豊臣秀吉による文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)で、休静が編制した義僧兵5000人の総指揮官・八道十六宗都総摂として日本軍と戦う。1594年、加藤清正の陣に乗り込み3度の講和交渉を行う。交渉は不成立になる。戦後、1604年、探賊使として孫・文彧(ぶんいく)とともに日本に派遣され、対馬から京都に入る。1605年、伏見城で徳川家康・秀忠と12回会見し、両国の国交回復、1300人/3000人の朝鮮人捕虜の帰国も実現した。朝鮮通信使(1607-1811)も可能にした。68歳。 家康は、惟政の人望に感服したという。書、漢詩に秀で、豊光寺・西笑承兌、景轍玄蘇 、柳川景直(智永)らと交わる。1605年3月、秀吉と伏見城で会見するまでの2カ月間、惟政は本法寺に滞在している。この間、五山僧・学者などが惟政のもとを訪れた。 ◆日近 江戸時代の僧・日近(?-?)。詳細不明。 ◆本尊・仏像など ◈ 本堂に「一塔両尊(題目宝塔・釈迦如来・多宝如来)」・四士像(安立行菩薩・浄行菩薩・上行菩薩・無辺行菩薩)」を安置している。 ◈「祖像(説法像、日親上人坐像)」を安置する。 ◈ 多宝塔に、「釈迦如来」、「多宝如来」を祀る。 ◆建築 仁王門(表門)、本堂、唐門、開山堂、多宝塔、庫裡、書院、大玄関、鐘楼、経蔵、宝蔵、石橋、棟札13枚が京都府指定有形文化財に指定されている。ほかに鬼子母神堂、摩利支天堂が建つ。 ◈「仁王門(表門)」は、重層楼門造、瓦葺。 ◈「唐門」は、江戸時代後期、寛政年間(1789-1801)に建立された。単層唐破風、瓦葺。 ◈ 「本堂」は、江戸時代後期、1797年/寛政年間(1789-1801)に建立された。正面楣上に光悦筆という扁額「本法寺」を掲げる。前面に4面の向拝、単層、入母屋造、本瓦葺。 ◈ 「開山堂」は、江戸時代後期、寛政年間(1789-1801)に建立された。重層入母屋造、本瓦葺。 ◈ 「多宝塔」は、江戸時代後期、寛政年間(1789-1801)に建立された。洛中唯一の多宝塔という。正面、背面中央は格子唐戸、両脇は花頭窓、ほかは白壁になる。相輪先端は水煙。正面に扁額「北辰殿」を掲げる。方三間、上層は本瓦葺。 ◈ 「経蔵」は、安土・桃山時代、1588年/天正年間(1573-1592)に、10世・日通により建立された。江戸時代後期、1788年の天明の大火を免れ、宝蔵とともに当山最古の建物になっている。 扁額は、江戸時代前期、1717年、本覚院宮(宝鏡寺第22代門跡・徳厳禅尼)筆による。 ◈ 「宝蔵」は、安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に建立される。 ◈ 「書院」は、江戸時代後期、1829年/寛政年間(1789-1801)に紀州家の寄進による。上段の間をはじめ18畳が三間ある。単層寄棟造、瓦葺。 ◈ 「客殿」は、江戸時代後期、寛政年間(1789-1801)に建立された。単層入母屋造。 ◈ 「方丈」は、江戸時代後期、寛政年間(1789-1801)に建立された。単層妻入、瓦葺。 ◈ 「摩利支天堂」は、江戸時代後期、寛政年間(1789-1801)に建立された。単層妻入、瓦葺。 ◆庭園 ◈書院前の国の名勝、書院式枯山水式の「三巴(みつどもえ)の庭(巴の庭)」がある。光悦作庭とされ、光悦の唯一の作例になる。室町時代の書院風枯山水式の様式を残し、安土・桃山時代の様式も取り入れている。江戸時代の『都林泉名勝図絵』巻1にも光悦作庭として記されている。現代、1972年/1974年とも、中根金作により修復された。1986年に国指定名勝になっている。 庭は、約600㎡の広さがあり、書院東と南に鉤型にある。「三巴」とは、3つの築山(神仙島)の「蓬莱」、「方丈」、「瀛州(えいしゅう)」があり、巴形(渦巻き)に見えることによる。左、中央は「左巴」、右端は「右巴」に表されている。ただ、現在は、左端の島の形が失われている。 東南部の「浪の紋」に石橋が架かり、さらに奥の築山(中央の島)に滝石組による三尊石組がある。右の不動岩と左の観音岩の二つの立石(滝添石)の間に、斜めに置かれた青石の水落石(滝石)が据えられている。石に縦縞模様があり、水の流れを表す。斜めに据えられているのは急流を示すためという。流れは、やがて中央の池に向かう。石橋の奥にモミジの枝が掛かり奥行きを演出する。この付近の石組には、作庭当初の名残がある。 半円の板石二枚による円形の石「日の字石」、その右に「蓮池(れんち、八橋の池)」がある。蓮池は、10枚の切石(1.5m)で十角形に組まれ、中に蓮が植えられている。半円二つの円形石は「月」を、切石の蓮池は「日輪」を表すともいう。また、切石の蓮池は法華経の哲理である「十界十如」、半円二つの円形石は人間の「一念」を表すともいう。一念の有り様により、その先の十界に正しい影響を与え、新しい世界が出現する。半円二つの円形石は「日」、切石の蓮池は「蓮」を表すともいう。二つで宗祖・日蓮、また日蓮宗を意味しているともいう。正面奥、南にも「巴ノ島」がある。 ◈書院南に光悦作庭という「蹲踞(つくばい)の庭」がある。光悦作の蓮弁模様の蹲踞が据えられている。 ◈講堂南に「十(つなし)の庭」がある。十の数字を数える際に、「十(とう)」だけは「つ」を付けない。このため「つなし(つ無し)」と洒落ている。石は実際には9つしかない。見る者の心中にもう一つの石はあるという。沙羅の木が植えられている。 ◆釈迦大涅槃図 絵師・長谷川等伯は、10世・日通と親交があった。安土・桃山時代、1559年、等伯筆の紙本濃彩図「釈迦大涅槃図(仏涅槃図)」(重文)(791×402㎝)は、京都三大涅槃図(ほかに東福寺・吉山明兆筆「涅槃図」、大徳寺・狩野松栄筆「涅槃図」)の一つとされる。涅槃図は、クシナガラの沙羅双樹の下で入滅する釈迦と、その周りに集まった羅漢、動物たちを描いている。 涅槃図は、等伯61歳の時に制作された。息子・久蔵の26歳の急逝を悼み、7回忌に寄進された。裏書には、釈迦如来、日蓮、歴代、日通、等伯の肉親らの戒名が記されている。釈迦の死に集まった弟子たち、多くの動物が描かれている。 図の最上部中央には、白い満月が輝いている。これは、釈迦入滅の2月15日を意味している。その下に、沙羅双樹の高木が8本描かれる。いずれも釈迦が横たわる宝台を取り囲むように生え、人の8つの正しい生き方「八正道(正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定)」を表す。右の沙羅双樹4本は茶色い葉の色をし、釈迦の入滅を意味し、花期後枯れ、釈迦の死を哀しんでいる。左の4本は緑色の葉をつけ、釈迦入滅後も教えが絶えることなく受け継がれることを意味する。さらに、緑の葉の木の中ほどに、釈迦の母・摩耶夫人が釈迦を助けるために投げたという薬袋が枝に下がっている。 釈迦は左(北)に頭を向け、顔は西面している。釈迦の周りに集まった動物には白象、駱駝、虎、架空の迦陵頻迦(かりょうびんが)、普段は描かれない猫もおり、下方に二匹のコリー犬も描かれている。これは、等伯が堺で実際に見た異邦人の犬を取り入れたものという。 安土・桃山時代、1599年、等伯は涅槃図を宮中で披露している。 ◆文化財 ◈『立正安国論』1巻、開山筆による。 ◈「宗祖御本尊」5幅など。 ◈ 絹本著色「群介図蓮花図」2幅は、中国の宋末・元初の画家・銭舜挙(せんしゅんきょ、? -1301?)筆伝。 ◈ 紙本着色「鶏頭花図」1幅は、銭舜挙筆による。 ◈ 絹本墨画「中文殊左右寒山拾得図」3幅は啓牧筆による。 ◈ 絹本著色「群貝図」1幅、趙昌筆。 ◈ 本阿弥光悦寄進の紫紙金字「法華経」10巻(重文)は、平安時代作であり、納める螺鈿の箱、寄進状などがある。 ◈ 本阿弥光悦筆「法華題目抄」1巻(重文)、紙本墨書「如説修行抄」1巻(重文)。 ◈ 本堂扁額「本法寺」は本阿弥光悦筆による。光悦作「花唐草螺鈿経箱」は、夜光貝に細密な細工を施している。光悦作という赤楽の「馬上杯」「茶碗」。光悦作の茶釜「月之釜」は、胴に鉄を貼り「月」「山」「樹」を表す。 ◈「馬上杯」、伝・本阿弥光悦作。 ◈「翁面」、伝・本阿弥光悦作。 ◈ 紙本墨書「長谷川入道(等伯)宛書状」は、安土・桃山時代、1599年の日通筆による。 ◈ 長谷川等伯関係資料(重文)。 かつて、本堂には等伯筆の「龍図」もあったという。江戸時代後期、1788年の大火で焼失したという。 ⋄江戸時代前期、1608年作の長谷川等伯(信春)筆、絹本著色「日通上人像」1幅(重美)がある。本法寺10世・日通は、等伯との長い交友があったという。等伯晩年の作品になる。106.7×51.6㎝。 ⋄等伯筆とみられる紙本墨画「妙法尼像」(重美)は、安土・桃山時代、1598年に日通の母を描いた。64×36.5㎝。 ⋄等伯筆「涅槃像」1幅(重美)。 ⋄紙本墨書「長谷川等伯画説」1冊(重美)。 ⋄長谷川春信(等伯)筆の絹本著色「日堯上人像」(重美)は、室町時代後期、1572年の作になる。本法寺8世・日堯は等伯が上洛した1572年(1571年とも)に30歳で亡くなっている。97.5×49.5㎝。 ◈ 紙本金地著色「唐獅子図」(重文)、四曲屏風。 ◈ 伝・狩野正信筆、室町時代、15世紀の絹本著色「日親上人像」。 ◆支院 教行院、尊陽院、教蔵院がある。 ◆説法石 本堂前に「説法石(晴明石)」が置かれている。かつて、一条堀川(上京区)にあった。室町時代前期、1427年正月に、上洛した日親は一条戻橋の畔でこの石に傘を立て、腰掛けて辻説法を行っていたという。江戸時代前期、1702年6月の夢告により当地に移された。 また、石は、陰陽士・安倍晴明の邸内にあったとされ「晴明石」ともいう。なお、向日神社(向日市)前にも、日親の同様な「説法石」がある。 ◆光悦松 光悦手植えという松がある。 ◆朝鮮通信使 安土・桃山時代、1592年-1598年の豊臣秀吉(1537-1598)による文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)後、江戸時代前期、1604年に、朝鮮の高僧・松雲大師惟政(ユ・ジョン、1543 -1610)、孫・文彧(ぶんいく)の一行が対馬に派遣された。来日の目的は、「探賊使」という名目で、戦後の両国関係改善模索のためであり、徳川新政権の状況調査の意図もあった。朝鮮通信使は、12月27日-翌年3月27日まで本法寺に宿泊した。その後、徳川家康(1543-1616)と面会している。 この間、五山僧の著名な僧侶・学者などが本法寺を訪れた。秀吉の側近で外交文書を作成していた相国寺・豊光寺の西笑承兌(さいしょう-しょうたい、1548-1607)、聖福寺住持・景轍玄蘇(けいてつ-げんそ、1537-1611) 、対馬府中藩家老・柳川景直(智永、?-1613)らと惟政は交わる。惟政は書・漢詩に秀でた。承兌とは互いに漢詩文による筆談・唱和で応酬した。承兌は惟政の仏儒両道の博識さ、詩文・墨蹟の流麗さを賞賛したという。 1605年旧3月、惟政は伏見城で家康・秀忠(1579-1632)と12回会見し、両国の国交回復、1300人/3000人の朝鮮人捕虜の帰国も実現した。その後の朝鮮通信使(1607-1811)も可能にした。家康は、惟政の人望に感服したという。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆墓 ◈日親の塔、歴代の塔がある。 ◈本阿弥家一族、初代・妙本、光意(7代・光心の子)、光昧(8代・光刹の二男)、光的(10代・光室の二男)、光由(10代・光室の三男)の題目石塔がある。 ◈安土・桃山時代-江戸時代前期の絵師・長谷川等伯(1539-1610)の墓がある。 ◈将棋の大橋本家、分家の墓がある。初代は非駒形屋根付き墓碑、2代・大橋宗古(1576-1654)は碑面はない。初代・大橋宗桂(1555-1634)の駒形墓碑がある。 ◆樹木・花暦 サクラ・ハナショウブ(3-5月)、クチナシ・アジサイ(6-8月)、紅葉(11月)。 チブサイチョウがある。 ◆年間行事 大涅槃図特別公開(3月15日-4月15日)、開山日親報恩会(旧暦9月17日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 朝鮮通信使ゆかりの地の駒札、『京都・山城寺院神社大事典』、『朝鮮通信使と京都』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『京都歴史案内』、『別冊太陽 長谷川等伯』、『事典 日本の名僧』、『京都古社寺辞典』、『日蓮宗寺院大鑑』、『拝観の手引』、『庭の都、京の旅』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『朝鮮通信使と京都』、『第49回 京の冬の旅 非公開文化財特別公開 ガイドブック』、『京都大事典』、『京都 四季の庭園』、『京都琳派をめぐる旅』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本の美をめぐる 14 金と墨の長谷川等伯』、『京のみどり 85号』 、ウェブサイト「高麗美術館」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|