|

|

|

| 重森三玲庭園美術館(旧重森邸、旧吉田家社家)・無字庵庭園 (京都市左京区) Shigemori, Mirei Garden Musium |

|

| 重森三玲庭園美術館 | 重森三玲庭園美術館 |

|

|

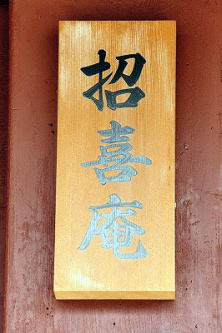

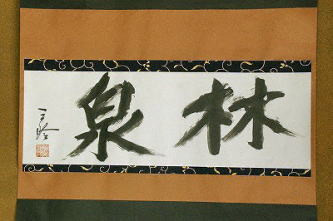

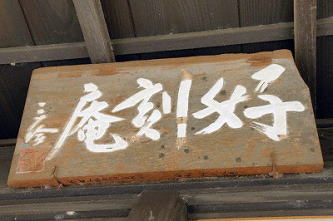

重森三玲庭園美術館の門には、「招喜庵」と掲げられている。  主屋、玄関前庭   大書院、三玲は縁の右(東)からの庭の眺めが気に入っていたという。  茶室「好刻庵」、障子腰に網干模様   大書院からの庭の眺め  大書院、格天井  大書院、イサム・ノグチデザインの灯り提灯  大書院、三玲筆の「泉林」の掛け軸  三玲による「好刻庵」の扁額、板は大徳寺「金毛閣」の一部という。  「好刻庵」内、床、掛け軸は三玲筆「作」  「好刻庵」、襖絵の波濤模様  「好刻庵」、障子の腰板の州浜意匠も重森三玲による  大書院前庭  大書院前庭中央の三尊石、手前が礼拝石  「好刻庵」前庭、手前の蹲踞と飛び石、右が大書院  「好刻庵」水屋前の中庭、坪庭 |

吉田神社の南に、重森三玲庭園美術館(しげもり-みれい-ていえん-びじゅつかん)はある。 かつて、旧吉田家社家であり、その後、作庭家・庭園史研究家・重森三玲の旧宅になった。 ◆歴史年表 この地にはかつて、吉田神社の社家だった鈴鹿隆信の屋敷があった。 江戸時代、元禄年間(1688-1703)/享保年間(1716-1735)、本宅が建てられたという。 1742年、土蔵が建てられた。 1789年、書院が建造される。 近代、1929年、重森三玲は京都に移り住む。 1943年、重森が当屋敷を所有した。当時は荒廃し、「雨漏庵」の異名がついた。屋敷には、家族7人のほか、書生、門人らが暮らした。大書院と主屋は保存を前提とし、部分的な修造にとどめた。 現代、1953年、茶室「無字庵」を建て、作庭している。書院の一部を新造、改造し、庭園もその頃に改修している。 1954年、自宅での初釜を行う。 1962年、土蔵、書院、水屋、庭などの改造を行った。 1969年、茶室「好刻庵」を建て、作庭している。 1970年、庭の改造を行う。 2005年より、庭園は一部公開されている。 2006年、重森と永年の親交があった塚本喜左衛門は、主屋を引き受け、重森三明(重森三玲庭園美術館)とともに修復・復元した。 ◆重森三玲 近現代の作庭家・重森三玲(しげもり-みれい、1896-1975)。計夫(かずお)。岡山に生まれる。1911年、15歳で茶道、華道を学ぶ。1914年、18歳で茶室・露地を設計する。1917年、日本美術学校で日本画を学び、生花、茶道を習得、文化・芸術のみならず、宗教・哲学にも関心があった。1922年、文化大学院の創設を企図する。結婚する。1923年、関東大震災に被災し岡山に還る。1926年、フランスのミレーに憧れ、自ら三玲に改名した。1929年、美術研究・思想的発展のためとして京都に移る。1931年、日本花道芸術学園を設立する。1932年、日本庭園の研究団体、京都林泉協会の会長職に就く。華道草月流の創始者、勅使河原蒼風(1900-1979)らと生花の革新を唱える。1933年、「新興いけばな宣言」を起草した。1934年、室戸台風で各地の庭園が被災し、1936年-1938年、全国の庭園の精緻な実測調査(300カ所以上)を行う。1949年、前衛的な生花の創作集団「白東社」を主宰し、前衛生花作家・華道家の中川幸夫(1918-2012)も参加した。1950年頃から、アメリカ合衆国の彫刻家・画家のイサム・ノグチ(Isamu Noguchi、1904-1988)とも交流を深めた。78歳。 庭園については、全国の200あまりの作庭に関わる。本格的に作庭した京都では、東福寺方丈庭園(1943)に始まり、京都林泉協会30周年記念の瑞峯院庭園(1961)、最後の作庭は松尾大社庭園(1975)になった。「永遠のモダン」を目指した。 1936年以来、独自に行った全国の庭園の実地調査を行う。それらの結果をまとめた第1次調査『日本庭園史図鑑』(全26巻、1939年完)、1971年からの第2次調査『日本庭園史大系』(全35巻、1976年完)が刊行されている。実測図は、1955年、金閣寺再建、2011年、東日本大震災後の被災した庭園修復にも参考にされた。 ◆重森三明 現代の美術家・重森三明(しげもり-みつあき、1965-)。京都の生まれ。三玲の孫になる。1988年、京都芸術短期大学専攻科を修了した。1993年、パリ国立高等美術学校(エコール・デ・ボザール)を卒業した。1996年、パリ第1大学パンテオン・ソルボンヌ校修士課程に2年間学ぶ。1997年、帰国後、1998年、現代美術センター・CCA北九州リサ―チ・プログラム修了した。2000年-2001年、生家・重森三玲旧邸で旧邸保存のため、アートプロジェクト「Shima/Islands」を共同企画し、海外作家らを招聘した。2006年、「重森三玲庭園美術館」を開館し館長に就任する。 著『重森三玲 Ⅱ 自然の石に永遠の生命と美を贈る』など。 作庭にとも取り組み、重森三玲庭園美術館の手入れも自ら手掛ける。 ◆近衛文麿 近代の政治家・近衛文麿(このえ-ふみまろ/あやまろ、1891-1945) 。摂家筆頭の公爵・近衛篤麿(あつまろ)の長男、母・衍子(さわこ)は産後すぐに死去した。実妹・前田貞子(ともこ)が父の後妻になる。近衛秀麿の兄。1904年、父が死去した。学習院初等科・中等科、第一高等学校を経て、東京帝国大学哲学科に入り、京都帝国大学法科大学に転じた。河上肇の教えを受ける。卒業後、内務省に入り、1916年、貴族院公爵議員になる。1919年、西園寺公望全権の随員としてベルサイユ講和会議に出席した。1931年、貴族院副議長、1933年、同議長に就任する。陸軍皇道派に親近感を持ち、1936年、二・二六事件直後に組閣の大命を受け辞した。1937年、第1次近衛内閣を組織し、盧溝橋事件が勃発する。当初は不拡大方針の声明を出し、軍部に押し切られて日中戦争に突入した。1939年、総辞職し枢密院議長に就任し、平沼騏一郎(きいちろう)内閣の無任所大臣を務めた。1940年、第2次近衛内閣を組織し、新体制運動を展開し、大政翼賛会を結成する。日独伊三国同盟締結後、日米交渉を進める。1941年、日米交渉の開始後、松岡外相が対ソ宣戦、対米譲歩反対を唱え総辞職した。第3次近衛内閣を組織する。東条英機陸相の対米主戦論を抑えきれず総辞職した。日米開戦になる。1944年、東条内閣打倒を図る。1945年、早期終戦の近衛上奏文を天皇に奉呈した。敗戦後、東久邇宮稔彦(ひがしくにのみや-なるひこ)内閣に、副首相格の国務相として入閣し、憲法改正案の起草などにあたる。A級戦犯容疑でのGHQによる出頭命令直前に服毒自殺した。54歳。 大徳寺(北区)に「近衛家墓所」がある。1880年、陽明文庫(右京区)は同家別荘に設立された。近衛家29代になる。 ◆建築 ◈この地にはかつて、吉田神社の社家だった鈴鹿隆信の屋敷があった。鈴鹿家は五摂家の一つ近衛家にも関係があったという。主屋(本屋)、大書院(国登録文化財)、茶室、居間、離れ座敷、土蔵など、敷地は406坪(1342㎡)からなる。 江戸時代前期、元禄年間(1688-1703)/享保年間(1716-1735)に、本宅が建てられたという。1742年に、土蔵が建てられた。 1789年に、書院が建造される。主屋、大書院は、吉田神社社家建築の唯一の遺構とされている。書院の建設は、五摂家の一つ近衛家の援助によるという。 ◈主屋(本屋)、大書院は、吉田神社社家建築の唯一の遺構になっている。大書院は、垂れ壁、奥の上段の間は、格式の高い格天井になる。床に段差はない略式になる。灯りの周りの提灯は、三玲と親交のあった彫刻家、イサム・ノグチ(1904-1988)の意匠による。 後の内閣総理大臣・近衛文麿(1891-1945)が一時期、この屋敷より京都帝国大学に通った。 水屋も鎌倉式の大面取角柱で黒一色に塗られている。波連子、網干欄干、大波桟など水に因む意匠が施されている。 ◆茶室 ◈三玲が建てた茶室「無字庵」(国登録文化財)の畳床には、古材である横木の框(かまち)、床壁の折れ金具である花入中釘は、やや左に打たれている。壁は、大徳寺・玉林院の茶室「蓑庵(さあん)」のすさ壁(土壁に切った藁が塗り込められている)を再現した。中柱は、直線的な古材を用いた。袖壁は斜めに切り、半分は竹で編んだ下地壁を見せている。非公開。 ◈三玲が建てた茶室「好刻庵」は、鎌倉式書院建築になる。三玲設計の15カ所ほどの茶室の中で、数少ない公開されている茶室の一つになる。 母屋より一段低く造られている。吉水神社古書院、西本願寺飛雲閣、修学院離宮、曼殊院などの建築が設計の参考にされたという。内部は、松脂とベンガラにより黒く塗られている。床柱は、出隅部分を削った大面取角柱になる。装飾的な横木の長押(なげし)も厚くされている。棚は、上段構え二重、二段の棚になっている。火燈窓、明かり障子が開く。袋戸棚の水墨画は三玲による。襖は飛涛の市松紋、釘隠しは清水焼の磁器、文字などを意匠化した引手も創作し、藤の花を彫った欄間、障子の腰板の意匠など、細部にまで気を配っている。吊るされたランプシェードは、イサム・ノグチから贈られた。広さ18畳。 ◆庭園 重森三玲が作庭した庭は、玄関前庭、書院前庭(大書院前庭園)、茶庭(「好刻庵」前庭、「無字庵」にじり口付近の前庭)、坪庭(「好刻庵」水屋前の中庭)がある。造庭は2日ほどで終了したという。 ◈「無字庵」のにじり口付近の前庭は、蹲踞(つくばい)に鎌倉時代前期の宝塔の笠を使い、水琴窟がある。にじり口には、貴人口も設けられ、次客石、草取り石が配されている。非公開。 ◈「好刻庵」水屋前の中庭は、枯山水式になる。白砂は波紋、7つの長形の板石、5つの主石(黒い立石)と踏石、3つの円筒形の手水鉢と礎石により、合計15の石が七五三式に据えられている。 ◈「好刻庵」前庭も枯山水式で、飛石と蹲踞、苔の築山、州浜模様の敷石、苔地の州浜などによる。腰掛待合付近には、室町時代末期の西ノ屋型の石燈籠と鎌倉時代の宝塔の笠を利用した蹲踞が置かれている。三和土(たたき)は、ベンガラとセメントにより、三玲による竹箒の掃け目が付けられている。創作という乱四ッ目垣がある。 ◈大書院前の庭園も枯山水庭園であり、1970年に作庭された。書院内から見る額縁庭園であり、ケヤキの一枚板の縁からも鑑賞できる。蓬莱諸仙島の古典的な庭になっている。かつての庭には、中央付近に礼拝石(遥拝石)が据えられておりそのまま残された。平石であり、この地から神官は吉田神社を拝していた。石はおもに徳島の青石(緑泥片石)が使われ、三玲独特の立石が据えられている。また、沓脱ぎ石は鞍馬石、敷石の州浜は丹波鞍馬石を用いる。 白砂、苔地に、蓬莱(ほうらい)、方丈、壷梁(こりょう)、瀛州(えいしゅう)の4島を配置している。中央にある蓬莱島の三尊石組は鶴島という。舟形石(舟石)は入り舟、出舟の二つが据えられている。通常は一つにしか置かれないため珍しい。白砂は、海洋、雲洋を表し、苔は島を表す。紅色の軒内州浜、曲線的な州浜には、ベンガラとセメントで朱色の目地が塗られている。 庭には、枯山水式には珍しく多くの植栽が見られる。その半数は以前よりあり、その後、三玲が自ら植えた。2本の桜が植えられている。植栽を避けた三玲は、妻マツヱの要望を入れた。当初は庭の中央に、樹齢200年という枝垂れ松の大木が植えられていた。これは、当初からあったもので、伐るわけにもいかず活かされる。松と石により、鶴が表されていたともいう。後に松は枯死した。現在は、庭園の東の桜が庭の上を覆いつつある。また、カクレミノという2本の木は、同じ木に二枚葉、三枚葉を付ける珍しい品種という。 *旧宅、庭園の公開は予約制、写真撮影は一部に限定。 *参考文献・資料 『重森三玲-永遠のモダンを求めつづけたアヴァンギャルド』、『重森三玲 モダン枯山水』『重森三玲 庭園の全貌』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|