|

|

|

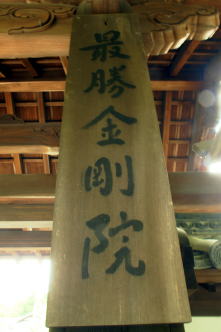

| 最勝金剛院 〔東福寺〕 (京都市伏見区) Saisho-kongo-in Temple |

|

| 最勝金剛院 | 最勝金剛院 |

|

|

「月輪殿下兼実公本墓」の石標  「最勝金剛院・東福寺内山霊廟」の石標  石灯籠  山門       八角堂   九条兼実公御陵、墓地の最東端にある。そのほか九条家歴代の墓が立つ。 |

最勝金剛院(さいしょう-こんごう-いん)は東福寺境内の東に位置している。東福寺の特別由緒寺院であり、九条家墳墓の管理を行っている。 臨済宗東福寺派。 ◆歴史年表 平安時代、1147年、摂政・藤原忠通は、室・宗子を伴い法性寺殿を尋ねる。宗子の発願により法性寺の域内東方の地に御堂の建立が始まる。 1148年、最勝金剛院は建立された。 1150年、最勝金剛院は藤原宗子により建立と記されている。(「太政官符」、東福寺文書) 1155年、宗子は法性寺御所で没し、御所南東二町あまり、山中の塔に埋葬されたという。その仏事が近くの最勝金剛院で行われている。(『兵範記』) 1180年、皇嘉門院は異母弟の九条兼実長子・良通を猶子とし最勝金剛院領など譲る。 鎌倉時代、1204年、宜秋門院は九条良経による経営協力の下、最勝金剛院領などを譲渡される。 1205年、最勝金剛院領に法性寺周辺も含まれ、法性寺最大の寺院になっていたとみられる。 1250年、東福寺子院になっていたとみられる。(「九条家文書」) 室町時代、衰微した。 現代、1971年、旧地付近に再興された。 ◆藤原宗子 平安時代後期の藤原宗子(ふじわら-の-そうし/むねこ、1089-1155)。女性。父・権大納言・藤原宗通、母・修理大夫・藤原顕季の娘。関白・藤原忠通の妻になる。1122年、皇嘉門院聖子(崇徳天皇中宮)を産む。ほかに男子3人、女子1人がいる。法性寺殿で亡くなる。最勝金剛院近くに葬られたという。墓は特定されていない。66歳。 ◆九条兼実 平安時代後期-鎌倉時代前期の政治家・九条兼実(くじょう-よしみち、1149-1207)。男性。父・摂関家の藤原忠通、母・女房加賀(藤原仲光の娘)。1166年、右大臣になる。1156年、異母姉の皇嘉門院の猶子になる。1158年、兄・基実の猶子として元服した。左近衛権中将、権中納言、左近衛権中将、権大納言・右近衛大将、内大臣を経て、1166年、右大臣に進み、1174年、従一位に昇る。1179年、平清盛の権力奪取後、1185年、頼朝内覧の宣旨により、1186年、摂政・藤原氏長者になる。1187年、記録所を設ける。1189年、太政大臣、1190年、娘・任子を入内させ、第82代・後鳥羽天皇中宮にさせる。1192年、後白河法皇(第77代)没後、頼朝に征夷大将軍を宣下する。だが、1196年、政変により失脚した。弟の天台座主・慈円の後見になり仏教界に影響を及ぼす。息子、妻を亡くし法然に帰依した。1202年、出家、円証と号した。山荘の月輪殿に隠棲する。後法性寺殿、月輪殿と称された。 和歌に親しみ、藤原俊成・定家らの庇護者になる。40年間の日記『玉葉』がある。 九条家を興した。内山に葬られた。墓は現在、東福寺内にあり、1881年に公爵・九条道孝が「発見」したという。ただ、確定されていない。59歳。 ◆皇嘉門院 平安時代後期の第75代・崇徳天皇中宮・皇嘉門院(こうか-もんいん、1122-1182)。女性。藤原聖子(ふじわらの-きよこ)。父・関白・藤原忠通、母・藤原宗子(権大納言・藤原宗通の娘)。1129年、入内、1130年、中宮になる。1139年、鳥羽上皇皇子(第76代・近衛天皇)を猶子とし、父・忠通が外祖父になる。1141年、近衛天皇即位により皇太后、1150年、院号を宣下される。1156年、保元の乱により夫・崇徳上皇(1164年没)が讃岐に流され、出家し清浄恵と称した。1163年、剃髪した。異母弟の九条兼実の長子・良通を猶子とし、1180年、最勝金剛院領などを譲る。61歳。 ◆九条良通 平安時代後期-鎌倉時代前期の公卿・九条良通(1167-1188)。詳細不明。男性。父・九条兼実、母・従三位藤原季行の娘。皇嘉門院の養子になる。侍従、右近中将、同大将、1186年、内大臣。病がちで22歳で急死した。 和漢の才に秀で連句、詩会などを多く催した。22歳。 ◆宜秋門院 平安時代後期-鎌倉時代中期の第82代・後鳥羽天皇中宮・宜秋門院(ぎしゅう-もんいん、1173-1239)。九条任子(くじょう-たえこ/にんし)。女性。父・九条兼実、母・藤原兼子(藤原季行の娘)。1190年、入内し中宮になる。1195年、春華門院を産む。1197年、父・兼実の罷免に伴い内裏を退出、両親兄弟らと九条に移る。1200年、院号宣下。1201年、法然を戒師として出家し、清浄智と称した。1212年、院号、年官年爵を辞す。1204年、九条良経による経営協力の下、最勝金剛院領などを譲渡される。66歳。 ◆九条道家 鎌倉時代前期-中期の公卿・九条道家(くじょう-みちいえ、1193-1252)。男性。父・九条良経、母・一条能保の娘。1205年、左大臣、1206年、摂政、氏長者。1221年、後鳥羽上皇(第82代)討幕の挙兵である承久の乱で辞任した。子・頼経が4代将軍に就き復権する。1228年、関白、1229年、長女・藻壁門院を第86代・後堀河天皇の女御として入内させた。後に摂政。1232年、藻壁門院の産んだ第87代・四条天皇即位に伴い、外祖父として実権掌握する。1236年、東福寺建立を発願する。1238年、出家し行慧と称した。1242年、四条天皇夭逝後、次第に権勢を失う。1252年、孫の5代将軍・頼嗣が追われ失脚した。光明峯寺殿と称した。60歳。 ◆最勝金剛院 最勝金剛院は、宗子の没後に、娘・嘉門院、嘉門院の異母弟・九条兼実、兼実子・良道、兼実娘・宜秋門院、兼実孫・道家に引き継がれる。 ◆墓 境内の東に八角堂と呼ばれる九条兼実公御陵がある。その奥(南東)に九条家11人の墓が立ち並ぶ。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『旧版 古寺巡礼 京都 18 東福寺』、『平安京散策』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|