|

|

|

| * | |

| 天得院 〔東福寺〕 (京都市東山区) Tentoku-in Temple |

|

| 天得院 | 天得院 |

|

|

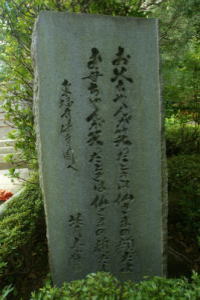

玄関     方丈  方丈  方丈  方丈  方丈  奥書院  庭園    坐禅石  桔梗   杉苔  西庭  西庭  荻原井泉水の句碑「石のしたしさよしぐれけり」  花岡大学童話碑  筆塚  慈母観音 |

東福寺塔頭の天得院(てんとく-いん)は、号は萬松山(ばんしょうざん)という。「桔梗(ききょう)の寺」「花の寺」とも呼ばれている。 臨済宗東福寺派。本尊は観音菩薩を安置する。 御朱印(特別拝観時)が授けられる。 ◆歴史年表 南北朝時代、正平年間(1346-1370)、東福寺第30世・無夢一清(むむ/むぼう-いっせい)により開創された。(『坊目誌』)。開山に玉渓慧格(ぎょくけい-えかく)を勧請する。東福寺五塔頭の一つになる。 その後、荒廃し、大機慧雄(だいき-えゆう)により中興された。 江戸時代、1614年、文英清韓(ぶんえい-せいかん)が住持になる。同年の方広寺鐘銘事件により、清韓は捕らえられ、当院は破却されたという。 1789年、現在の堂宇が再建される。 近代、1868年、東福寺塔頭・本成寺と合併し再興された。 現代、1968年、作庭家・中根金作により庭園の一部修復されている。 ◆無夢 一清 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・無夢 一清(むむ/むぼう-いっせい、1294-1368)。男性。玉渓慧瑃の法を嗣いだ。嘉元年間(1303-1306)、元の廬山・竜巌徳真、百丈山・東陽徳輝らに師事した。1350年、帰国し、備中・宝福寺、東福寺30世になる。75歳。 墓は東福寺・天得院(東山区)にある。 ◆文英 清韓 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・文英 清韓(ぶんえい-せいかん、1568-1621)。男性。俗名は中尾重忠、号は不放子、韓長老とも呼ばれた。伊勢(三重県)の生まれ。慈雲大忍/文叔清彦の法を嗣ぎ、伊勢・無量寿寺に住した。加藤清正の帰依を受け、文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)に右筆(ゆうひつ)として同行したという。1600年、第227世・東福寺になる。1604年、南禅寺に住した。豊臣秀吉・秀頼に仕えた。紫衣の着用を勅許されている。漢詩文に秀で、秀頼に請われ、1614年、方広寺の鐘銘を撰文した。「国家安康、君臣豊楽」の部分が、徳川家康の名を分け、豊臣家の繁栄を願うものとして家康の怒りを買い、大仏開眼供養の中止になる。この方広寺鐘銘事件は、大坂の陣(1614-1615)の起因になり、豊臣家滅亡につながる。清韓は南禅寺から追放され、住坊の天得院は廃絶・破却される。旧10月、京都所司代により居宅は取り潰しになり、無量寿寺に身を寄せた。1615年、旧10月、板倉勝重に捕らえられ、家財没収になり、身柄は駿河に送られ、彦坂光正の牢舎に収容される。蟄居後、1616年、林羅山の取りなしなどにより許された。1620年、第108代・後水尾天皇に『東坡詩集』を進講している。京都で没した。53歳。 「洛陽無双の智者」と謳われた。 ◆潜渓 処謙 鎌倉時代後期の臨済宗の僧・潜渓 処謙(せんけい-しょけん、?-1330)。男性。諡号は普円国師。武蔵(東京都・埼玉県・神奈川県)の生まれ。鎌倉・円覚寺の無学祖元に、東福寺の円爾(えんに)に師事し、その法嗣。筑前・承天寺、東福寺13世、南禅寺住持。後醍醐天皇の帰依(きえ)をうけた。五山文学者。 ◆荻原 井泉水 近現代の俳人・荻原井 泉水(おぎわら-せいせんすい、1884-1976)。男性。名は藤吉、別号に愛桜、随翁。東京に生まれた。河東碧梧桐の新傾向俳句運動に参加し、1911年、自由律俳誌「層雲」を創刊する。のち碧梧桐と対立、無定型自由律俳句を唱えた。門下に種田山頭火、尾崎放哉がいる。91歳。 妻子と母の弔いのため、四国巡礼し、1924年、1925年に当院に隠棲した。その際に詠まれた句「石のしたしさよしぐれけり」。境内に俳人・荻原井泉水の句碑が立つ。 ◆花岡 大学 近現代の児童文学作家・花岡 大学(はなおか-だいがく、1909-1988)。男性。幼名は如是(ゆきよし)、別名は秉田 新二郎(ひきた-しんじろう)、法名は大岳。大阪市の生まれ、出身地は奈良県。1934年、龍谷大学文学部史学科卒業後、大阪市で小学校の代用教員をした。1936年、児童雑誌「大毎コドモ」に書き童話作家になる。同年、上原弘毅と「童話作家連盟(のち童話作家クラブと改称)」を結成し、「童話作家」を発行した。1939年、「新児童文学集団」に参加し、1941年、童話集『月夜の牛車』で認められる。戦後、創作活動を続け、1960年、『かたすみの満月』で未明文学賞奨励賞を受賞した。1961年、第11回小学館文学賞を受賞する。1971年より、京都女子大学教授、1973年、仏典童話の個人雑誌「まゆーら」を創刊した。1974年より奈良文化女子短期大学教授を歴任した。1977年、『ゆうやけ学校』で第1回正力松太郎賞、1985年、第20回仏教伝道文化賞を受賞した。著『花岡大学童話文学全集』『花岡大学仏典童話全集』など。78歳。 浄土真宗本願寺派の僧であり、仏典童話に境地を拓いた。 ◆建築 江戸時代前期、1614年の方広寺鍾名事件で建物が破却されている。 江戸時代後期、1789年に現在の建物が再建された。 ◆庭園 方丈南の前庭は、枯山水式庭園になる。東西に延びた地割になる。東福寺227世・文英清韓が住庵していた頃、安土・桃山時代の作庭とみられる。 自然石と杉苔、槙、檜葉、山茶花など抑えられた植栽による。苔は大海を表すという。苔地に座禅石が置かれ、かつては座禅を組んだ。現代、1968年に中根金作(1917-1995)により一部修復されている。 藍色、白色など桔梗は350株/300株1500本が苔地全体に植えられている。東寄りに樹齢400年のチャポヒバの大木が植えられている。 西庭もまた、石と苔により、桔梗が植えられている。 ◆鐘銘事件 安土・桃山時代、1596年の地震により、豊臣秀吉(1537-1598)が造仏させた大仏は崩壊し、秀吉生前中に再興されなかった。徳川家康(1543-1616)は、豊臣家の財力消耗のため、豊臣秀頼(1593-1615)母子に大仏再興を勧め、徳川・豊臣両氏の共同で工事が始まる。 江戸時代中期、1614年旧7月に大仏殿が完成した。家康は鋳造した鐘の銘文中に、「国家安康」「君臣豊楽」の文字のあることを咎めた。家康の名を分割し、徳川氏呪詛の関東不吉の文辞であり、豊臣家繁栄を祈願していると非難した。 秀頼は重臣・片桐且元(1556-1615)をつかわし誤解をとかせようとした。家康は、豊臣氏の討滅を目論見、秀頼の大坂退去などを迫り挑発した。1614年-1615年、大坂冬の陣・夏の陣で大坂方は挙兵し豊臣氏は滅んだ。 南禅寺住持・文英清韓(1568-1621)が鐘銘を撰文した。清韓は南禅寺から追放され、住坊の天得院は廃絶、破却される。1615年に、豊臣氏滅亡後に清韓は捕らえられ、京都、駿府に一時拘禁された。1616年に、林羅山の取りなしなどにより許された。 ◆花岡大学童話碑 花岡大学(1909-1988)の童話碑がある。「お父ちゃんが笑ったときは仏さまの顔だよ お母ちゃんが笑ったときは仏さまの顔だよ」。 花岡大学は、童話作家・小説家であり、奈良吉野・浄迎寺住職だった。 ◆花暦 花の寺として知られている。御衣黄桜・キリシマツツジ(4月中旬-4月下旬)、サツキ(5月)、ハギ・紫陽花(6月上旬-中旬)、300株の桔梗(6月中旬-11月下旬)、2度咲きのハギ(9月上旬-9月中旬)、白彼岸花(9月中旬)、紅・ツワブキ、フジバカマ(11月)、山茶花・ツバキ(11月中旬-3月上旬)。 ◆墓 潜渓処謙の無縫塔がある。 ◆年間行事 特別拝観・桔梗の頃(御朱印の授与。)(6月中旬-7月上旬)、特別拝観・杉苔の頃(御朱印の授与)(11月中旬-12月上旬)。 *普段は非公開。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『旧版 古寺巡礼 京都 18 東福寺』、『京都の禅寺散歩』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都の隠れた御朱印ブック』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|