|

|

||

| * | ||

| 平安神宮 (京都市左京区) Heian-jingu Shrine |

||

| 平安神宮 | 平安神宮 | |

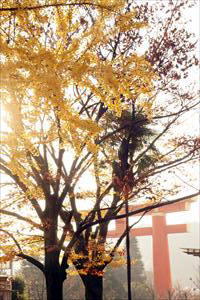

大鳥居     慶流橋、鴨東運河       社号標、神紋は桜と橘になる。土台は、貴船石。   手水舎  手水舎、貴船石  チンチン電車  チンチン電車   應天門(神門)     應天門   應天門  應天門、鴟尾  應天門  應天門  應天門  【参照】大極殿復元図(京都市平安京創生館)、説明板より   龍尾檀  外拝殿  外拝殿、鴟尾  外拝殿            西の白虎楼  東の蒼龍楼         廻廊  地垂木、飛檐垂木、八角笠の円筒火袋の釣灯籠      額殿   神楽殿        龍虎の石像  右近の橘  右近の橘  左近の桜  左近の桜

南神苑、紅枝垂れ桜           澄心亭    西神苑、白虎池、花菖蒲  白虎池、睡蓮、河骨などがある。  西神苑から中神苑へ向かう途中の、琵琶湖疏水の流れ。  中神苑、蒼竜池   中神苑、蒼竜池、臥龍橋  地主神社 地主神社 地主神社  地主神社  東神苑、栖鳳池    東神苑、栖鳳池、尚美館(貴賓館)  泰平閣(橋殿) 泰平閣(橋殿) 泰平閣(橋殿)      泰平閣(橋殿)      滝組、中神苑、蒼竜池   浅瀬、中神苑、蒼竜池    琵琶湖疏水の水で育つ蜆、体長5㎝。  琵琶湖疏水の水で育つスッポン、体長20㎝。  三条、五条大橋の橋脚に使われていた石柱。「津國御影天正十七年」(1589)の銘がある。  時代祭(10月22日)  大文字山 大文字山 チンチン電車  チンチン電車  チンチン電車  チンチン電車  【参照】「神宮道」の通り名  【参照】慶流橋  【参照】琵琶湖疏水  【参照】将軍塚から見た平安神宮の境内  【参照】吉田初三郎作「京都図絵」(1928年)に描かれた平安神宮周辺。大礼記念大博覧会東会場を描いている。京都駅の掲示板より。  【参照】「平安紀念祭行列図」(1895年)、第1回時代祭行列(京都市歴史資料館蔵、大塚コレクションより)、丸太町橋の表示板より  上掲「平安紀念祭行列図」の応天門付近  上掲「平安紀念祭行列図」の胡蝶、楽人  【参照】第一回時代祭(府立総合資料館蔵)、丸太町橋の表示板より |

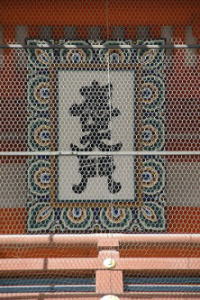

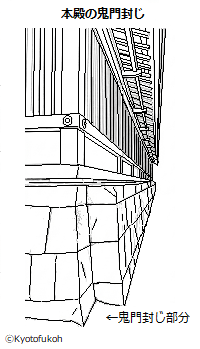

岡崎にある平安神宮(へいあん-じんぐう)は、近代になり創建された。京都市の氏神として崇敬されている。 主祭神は、平安京遷都を行った平安時代の第50代・桓武天皇。東京遷都により平安京最後の天皇になった江戸時代の第121代・孝明天皇の二座を祀る。旧官幣大社。 神仏霊場会第113番、京都第33番。四神相応の京(みやこ)京都五社めぐりの一つ、中央。 家内安全、厄除開運、心身健康、厄除、縁結びなどの信仰を集めている。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。平安新宮・時代祭は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。「京都市のバリアフリー・車椅子の方にもおすすめできる神社・寺院スポット一覧 (10件)」(介護アンテナ)の一つに選ばれている。 ◆歴史年表 近代、1892年、経済学者・田中卯吉の神宮建立の進言が市議会で可決された。 1893年、9月2日、大極殿地鎮祭が行われる。(「平安遷都紀念祭紀事」) 1894年、7月1日、立柱式行われる。7月2日、官幣大社に列することが決定した。(平安遷都紀念祭紀事)。本殿、大極殿、応天門、青竜楼、白虎楼などが完成した。桓武天皇を祀る神宮創立の請願が許される。立柱式が営まれ、平安神宮として官幣大社に列せられた。山県有朋の命により、小川治兵衛が造園に着手する。 1895年、3月15日、竣工し、地鎮式が行われた。(「平安遷都紀念祭紀事」)。平安京大内裏(だいだいり)の正庁、朝堂院(八省院)を縮小して復元される。官幣大社に列せられた。平安遷都1100年記念の「内国勧業博覧会開催記念事業内国勧業博覧会」が開催される。時代祭が始まる。9月、平安講社設立される。10月22日、平安遷都1000年紀念祭・第1回時代祭が行われる。(「京都日出新聞」) 1896年、平安神宮に平安京会が設立される。(「京都日出新聞」) 1897年、時代祭で、先頭に山国隊が配備された。(「京都日出新聞」) 1908年、旧京都市美術館敷地が社地に編入される。10月、神宮前で「三大事業起工奉告祭」が催された。(「大阪朝日新聞」) 1912年、京都御所より泰平閣、尚美館が移築された。6月15日、三大事業の祝賀式典が平安神宮で行われる。 1913年、西神苑、中神苑が完成する。 1928年/1929年、大鳥居が竣工した。(「大阪朝日新聞」) 1938年、孝明天皇の合祀の儀が出される。 1940年、10月20日、皇紀2600年を記念し、祭神に第121代・孝明天皇が合祀された。(「京都日出新聞」)。本殿、祝詞殿、翼舎、神楽殿(儀式殿)、額殿、内外歩廊、斎館、社務所などが増改築される。 現代、1946年、9月、連合軍総司令官・マッカーサー夫人が神苑を訪れた。 1950年、10月22日、7年ぶりに時代祭が再興された。(「京都新聞」) 。京都薪能が始まる。 1968年、南神苑が完成する。 1975年、主要社殿の屋根が葺替になる。神苑が国の名勝に指定された。 1976年、1月、本殿部分が焼失している。 1979年、4月、本殿が再建された。 1994年、百年祭記念館、時代祭衣裳祭具収蔵庫が建てられた。社殿朱塗り工事行われる。 2018年、9月、台風21号により神苑で被害が出る。 2024年-2030年、大極殿、東西歩廊、白虎楼、蒼龍楼、応天門などの塗り直し・耐震工事が行われる。 ◆桓武 天皇 奈良時代-平安時代前期の第50代・桓武 天皇(かんむ-てんのう、737-806)。男性。山部(やまべ)。柏原亭。父・白壁王(後の第49代・光仁天皇)、母・高野新笠は、百済の武寧王を祖先とする百済王族の末裔という。皇位継承者ではなかった。764年、従五位下に叙される。766年、従五位上大学頭になる。770年、父の即位により親王宣下、四品。772年、光仁皇后井上内親王が廃后、その子・他戸親王も廃太子され、773年、立太子になる。775年、井上内親王、他戸親王は死に追われる。780年、伊治呰麻呂(いじのあざまろ)の反乱が起こる。781年、旧3月、即位、同母弟・早良親王を皇太子に立てた。これらには藤原百川の画策があった。旧5月、藤原小黒麻呂征夷戦勝の報告を許さなかった。784年、旧6月、長岡遷都の工事が始まる。旧11月、平城京より長岡京に遷都した。785年、旧9月、造長岡宮使長官・藤原種継(たねつぐ)暗殺事件に伴い、早良親王を廃太子に追い、乙訓寺に幽閉させる。旧10月、親王を淡路に流す途中で親王は亡くなる。旧11月、安殿親王(あてのみこ)が立太子になる。789年、蝦夷大使・紀古佐美の軍を東北に派遣し、蝦夷の指導者・阿弖流為(アテルイ)に衣川で敗走する。(第一次蝦夷征伐)。791年、蝦夷大使・大伴麻呂の軍を派兵する。(第二次蝦夷征伐)。793年、葛野に行幸した。新京宮城(平安京)の造営が始まる。794年、旧10月、新京に再遷都した。旧11月、山背国を山城国に改め、新京を平安京にした。797年、坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じ、胆沢、志和を確保した。(第三次蝦夷征伐)。800年、旧7月、神泉苑に行幸する。早良親王に祟道天皇を追尊した。804年、再び田村麻呂を征夷大将軍として、第四次の蝦夷征討が準備された。遣唐船発遣、805年、公卿に徳政相論を行わせ、造宮職を廃した。806年、3月、藤原種継暗殺事件連座者を復位させた。その翌日に亡くなる。山陵は当初、宇太野(うだの、右京区宇多野)とされたが、旧4月、紀伊郡柏原山陵(伏見区)に柏原山陵に改められた。70歳。 百済王氏出自を官人などに重用する。坂上田村麻呂を征夷大将軍とし、蝦夷侵略の兵を送る。律令政治の振興、財政緊縮、地方官粛清、徴兵制度の廃止、土地制度改革、良賤制度の改訂、最澄や空海を保護し、既存仏教を圧迫した。祭神制度の整備などを行う。 ◆孝明 天皇 江戸時代後期の第121代・孝明 天皇(こうめい-てんのう、1831-1867) 。統仁(おさひと)。男性。京都の生まれ。父・第120代・仁孝天皇、母・新待賢門院藤原(正親町)雅子(なおこ)の第4皇子。1840年、立太子、1846年、幕府に海防要請の勅旨を出した。1847年、即位する。父の遺志により公家の学問所(学習院)を創設する。石清水臨時祭で勅旨を遣わし外国勢力打ち払いを行う。1850年、伏見稲荷大社など七社七寺に国家安泰などを祈祷させた。1853年、ペリー来航以後、七社七寺に国家安泰などを外患祈祷させた。1854年、日米和親条約(神奈川条約)は許した。内裏が焼失する。平安神宮などに外患祈祷させた。1855年、御所の安政度の造営を幕府に通達する。1858年、日米修好通商条約で、老中・堀田正睦の条約調印の勅許は拒否した。幕府が独断で調印し、一時、天皇は譲位を表明する。条約調印を了承した。(条約勅許問題)。1860年、桜田門外の変後、将軍・徳川家茂と皇妹・和宮の婚姻を承認し、公武合体の立場をとった。幕府に10年内に鎖国に復することを条件にした。1861年、長井雅楽の政治外交思想「航海遠略策」を受理する。1862年、薩長土3藩主の要請に基づき、三条実美らを勅使として派遣し、幕府に攘夷を督促する。1863年、「攘夷断行」を幕府から上奏させる。長州藩の建議を受け、旧3月、上京した家茂を謁見する。家茂を従え237年ぶりに上賀茂神社・下鴨神社両社に行幸する。旧4月、攘夷祈願の石清水八幡宮への行幸を行う。旧8月、攘夷親政祈願の大和行幸を宣布する。八月十八日の政変で、攘夷派公卿の三条実美ら七卿と長州藩兵を京都から追放した。(七卿の都落ち)。その後、宣布は撤回している。1864年、家茂に公武一和の協力を命じた。禁門の変の直後、長州追討を命じる。1865年、幕府の要請を受け長州再征を許可した。慶喜の強要を容れ条約を許可した。1866年、第二次長州征伐中に将軍・家茂が死去し、天皇は征長の停止を幕府に指示した。第15代将軍・慶喜の就任直後に疱瘡(ほうそう)で京都で没した。毒殺説も噂される。36歳。 攘夷佐幕を主張した。公武合体策による攘夷、日米条約の破棄を意図した。岩倉具視ら公卿の王政復古倒幕論には批判的だった。歌を詠み、御集に『此花詠集』がある。 陵墓は後月輪東山陵(東山区)になる。 ◆伊東 忠太 江戸時代後期-近代の建築家・建築史家の伊東 忠太(いとう-ちゅうた、1867-1954)。男性。山形県の生まれ。1892年、東京大学造家学科卒業、大学院に進学した。1896年、社寺保存会委員になる。1899年、東京帝国大学助教授、1902年、雲崗(うんこう)の石窟を世界で初めて紹介した。1905年より、東京大学教授、1929年、早稲田大学教授。1893年、東京美術学校の講師になり岡倉天心の影響を受ける。1923年、首里城正殿の保存に尽力した。1943年、建築界初の文化勲章を受章する。86歳。 日本建築史を創始し、『法隆寺建築論』(1893)により、法隆寺が日本最古の寺院建築であることを著した。京都の主な作品としては、豊国廟(1898)、 旧・二条駅舎、真宗信徒生命保険(1912、京都、現伝道院)、祇園閣(1927)。そのほか伊勢両宮(遷宮)(1899)、明治神宮(1920)、共同で内務大臣等官邸(1915)など多数ある。 ◆木子 清敬 江戸時代後期-近代の棟梁・建築家・木子 清敬(きこ-きよよし/せいけい、1845-1907)。京都の生まれ。木子家は禁裏・御所の用を勤める修理職(しゅりしき)棟梁の家系だった。一族による教育、家伝書の研究により古代建築術を習得する。1868年、維新後上京し、宮内省技師、土木課長になり、青山御所、皇居、御用邸など皇室関係の建築設計に携わる。1888年、明治宮殿の造営工事で中心的な役割を果たし、当初は西洋建築での建設が検討され、最終的には日本建築で建てられた。建築家・辰野金吾の依頼により、1889年-1901年、帝国大学(東大)で初めて「日本建築学」の講義を行う。西洋建築一辺倒の大学建築教育に和風建築を導入した。1893年、弟子・伊東忠太を平安神宮建設に送る。64歳。 代表作に平安神宮(1189)、東大寺大仏殿の修理(1903)など。伝統技術の普及・啓蒙に努め、 内務省古社寺保存委員もつとめた。 ◆佐々木 岩次郎 江戸時代後期-近代の建築家・佐々木 岩次郎(ささき-いわじろう、1853-1936)。詳細不明。山城(京都府)の生まれ。1869年、田中平兵衛、木子棟斎(とうさい)に師事し、神社仏閣の建築技術を学ぶ。1896年、内務省古社寺保存計画嘱託になった。1910年、日英大博覧会東京館設計監督のため渡英した。1917年より、帝室技芸員になった。84歳。 作品に京都・東本願寺本堂の再建、嵐山・法輪寺多宝塔は最も心血を注ぎ会心作とされる。東京・増上寺大殿の完成(1935)などに関わる。 ◆7代・小川 治兵衛 江戸時代後期-近代の造園家・小川 治兵衛(おがわ-じへい、1860-1933)。男性。源之助。山城国(京都府)乙訓郡神足の庄屋・農家の生まれ。父・山本弥兵衛。1877年、江戸時代、宝暦年間(1751-1763)より続く岡崎の庭匠・小川家(「植治」「田芝屋」)の養子になる。6代に付く。遠州流を学ぶ。法然院・大定に薫陶を受けた。7代目・治兵衛を継ぎ、通称は屋号「植治(うえじ)」と称した。天才的と謳われ山県有朋、西園寺公望らの後援を得た。今日の「植治流」造園技術を確立する。 碧雲荘、無鄰庵、平安神宮神苑、清風荘、円山公園、京都国立博物館庭園、対龍山荘庭園など100あまりの庭園を手掛け、「植治の庭」と呼ばれた。京都御所、修学院離宮、桂離宮などの復元修景にも関わる。 辞世は、「京都を昔ながらの山紫水明の都にかへさねばならぬ」だった。墓は佛光寺本廟(東山区)にある。74歳。 ◆祭神 東本殿に、平安時代前期、794年、平安京遷都を行った第50代・桓武天皇(737-806を祀る)。桓武天皇の皇霊は、皇居皇霊殿より遷された。 西本殿に、その1100年後の近代、1868年に、東京遷都によって平安京最後の天皇になった第121代・孝明天皇(1831-1867)の二座を祀る。 ◆建築 楼門(正門、表門、神門、旧応天門)、外拝殿(拝殿、旧大極殿)は、平安京大内裏(だいだいり)の正庁だった朝堂院(ちょうどういん、後の八省院)を、8分の5の規模で縮小し復元した。ただ、当初のものではなく、平安時代後期、1072年の再建時、第3次の建物が原型にされている。屋根は四注造ではなく、入母屋造になっていた。朝堂院ではかつて、即位、朝貢、外国使節の謁見などが執り行われていた。 かつての大極殿は、八省殿の正庁正殿であり、即位礼などが行われていた。平安時代前期、876年、平安時代後期、1058年に焼失、1072年に再建され、1177年に再び焼失し、その後再建されることはなかった。 考証・設計は伊東忠太(1867-1954)、京都生まれの建築家・木子清敬(1845-1907)、佐々木岩次郎(1853-1936)らによる。当初は原寸大での再現が意図された。 ◈「楼門」(重文)は、応(應)天門を表す。楼上に書家・宮小路康文(1800-1899)が揮毫した「応天門」の扁額がかかる。緑青の連子窓、丹塗り。勾欄を廻らす。 5間3戸、二層、入母屋造、碧瓦葺(へきがわらぶき)。 ◈「東西神門翼廊」(国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。応天門に繋がる。室内は畳敷になる。 ◈「外拝殿(拝殿)」(重文)は、大内裏八省殿の大極殿(だいこくでん)を表している。棟の両側に黄金の鴟尾(しび)を載せ、52本の円柱、桁梁柱などは丹塗りになる。中央身舎四周に廂間がある。左右に歩廊が続く。当時は平瓦に緑釉はかけなかったという。緑青の連子窓。 丹塗り、入母屋造、碧(へき)瓦葺。 ◈「龍尾檀(りゅうびだん)」は、外拝殿の前にある。白砂の広場が上下2段に区切られている。朱塗りの欄干(280尺、84.8m)があり、左右に石階がある。 ◈「蒼龍楼(そうりゅうろう)」は、右(東)に歩廊で繋がる。2層目に2階建の5つの楼閣が中央と四隅にある。2層の楼閣、高さ10m。棟両端に金色の鴟尾がある。 丹塗り、碧瓦葺。 ◈「白虎楼(びゃっころう)」は左(西)にある。蒼龍楼に等しい。棟両端に金色の鴟尾がある。 丹塗り、碧瓦葺。 ◈「東西外廻廊」(国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。東西翼廊、蒼龍楼、白虎楼を結ぶ。切妻造単廊。 ◈「東西門」(国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。東西外廻廊と繋がる。切妻造。 ◈「内廻廊」(国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。 ◈「南歩廊」 (国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。 ◈「本殿」は、拝殿の奥(北)にあり、2棟の社殿があり、東本殿(右)に桓武天皇、西本殿に光明天皇を祀る。近代、1896年に焼失し、現代、1979年に再建された。日本最大級の流造といわれている。 7間4間、流造、屋根は白木造、銅板葺。 本殿を囲む朱色の垣根があり、北東角には「鬼門封じ」が施されている。鬼が出入りするといわれる方角の石積み土台の一部が凹んで積まれている。 ◈「神楽殿」(国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。設計・正木辛三、施工・奥谷熊之輔による。 8間(14.5m)、4間(7m)、平屋建、入母屋造、本瓦葺。 ◈「斎館」(国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。勅使館、宮司室などがある。設計・正木辛三、施工・岡本由兵衛による。 木造、平屋建。 ◈「額殿(参集館)」(国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。設計・正木辛三、施工・北尾年弘による。 木造、平屋建、本瓦葺。 ◈「尚美館(貴賓館)」は、京都御苑で開催された京都博覧会の中堂だった。近代、1912年に修理され、1913年に移築された。安田時秀が関与した。 木造、平屋建、本瓦葺。 ◈「泰平閣(橋殿)」は、近代、1913年に建立された。池に橋脚を立て、下桁、軸部が載る。楼閣(二層、上層に高欄)、翼楼(向唐破風)からなる。安田時秀が設計に関与したと見られている。京都に6つある屋根付き橋の一つで、長さ20m。中央の泰平閣は、1912年に京都御所より移築された。 木造、檜皮葺。 ◈「透塀・後門」(国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。 ◈「東神庫」(国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。 ◈「西神庫 」(国登録有形文化財)は、近代、1940年に建立された。 ◈「東の祭器庫」(国登録有形文化財)は、近代、1907年建立という。1940年に移築される。 ◈「西祭器庫」(国登録有形文化財)は、1940年に建立された。 ◈「社務所」は、近代、1940年に建立された。唐破風玄関車寄、斎館と連結している。 木造、平屋建、桟瓦葺。 ◆鳥居 「大鳥居」(国登録有形文化財)は、近代、1928年/1929に建てられた。設計は技師・阪谷良之進、顧問・京都帝大教授・武田五一による。 柱内部に階梯があり、笠木まで昇ることができる。笠木上部に窓も開けられている。丹塗り。高さ24.2m、最下部の柱の周り11.4m。コンクリート造。 ◆庭園 神苑の広さは3.3万㎡と広大で、内国博覧会の東方美術館跡地が利用された。7代目・小川治兵衛(植治)が近代、1895年より20年以上をかけて作庭した。いずれも池泉回遊式庭園になる。 1895年に西神苑、中神苑(東神苑)が造られる。1897年に西神苑と中神苑の間の流れが造られた。1916年に東苑が完成した。現代、1981年、南神苑「平安の苑」が完成している。 神苑入口から入ると、南神苑(平安の苑)がある。八重桜の名所として知られる。かつて、付近は水田・蕪畑が広がる田園地帯だった。現在の社殿は造営のために盛土しており、旧地(田園)との間にかなりの段差が生じている。1969年に野筋と遣水、1981年に「平安の苑」が開かれた。『竹取物語』、『伊勢物語』、『古今和歌集』、『枕草子』、『源氏物語』に登場する180種の草木が植えられている。紅枝垂れ桜、桜、ツツジ、サツキなどが植えられている。 ◈茶室「澄心亭」を過ぎた「西神苑」には、琵琶湖疏水の水が流れ込む。200種、2000株のハナショウブの「白虎池」があり、八ッ橋が架かる。池の北の滝組を経て、森の中の疏水の流れに逆らい上流に向かう。 ◈「中神苑」の「蒼竜池」が開ける。池には多くのさまざまな杜若が見られる。光格天皇が愛でた杜若も混じるという。中島に珊瑚島が造られ、五重層塔が立つ。 池中に沢渡り石の「臥龍橋」が据えられている。現代、1965年に7代・小川治兵衛により造営された。これらの飛石14石(直径70-80㎝)は、天に昇る龍の姿を表すという。石は、鴨川に架けられていた三条大橋、五条大橋などの切石、石の橋脚を再利用している。 ◈「東神苑」の「栖鳳池(せいほういけ)」には、八重紅枝垂桜、桜、サツキ、ツバキなどの植栽が、池を取り囲んで続く。途中にせせらぎがあり、水は浅瀬の大小の石の間を抜けて池に流れ込む。ここでは、水音を愉しむ趣向が凝らされているという。 栖鳳池には、亀島、鶴島を配し、東山を借景としている。京都御所より移築された泰平閣(橋殿)、池畔に尚美館(貴賓館)が建てられている。 苑では、春の七草、紅しだれ桜、初夏の杜若、花菖蒲(白虎池)、睡蓮(蒼竜池)、秋の七草、萩など四季折々の花が愉しめる。 ◆地主神社 地主神社は、大地主神(おおとこぬしのみこと)を祀る。創建時より東北鬼門を守護してきた。鬼門鎮守、災難除、招福の信仰がある。祭礼は毎月1日。 ◆「平安神宮」建立計画 御所を挟んだ東西に、同時期に、梨木神社と護王神社が対をなして創建された。この件について、岩倉具視(1825-1883)の仙洞御所跡への「平安神宮」建立計画との関連を指摘する見方もある。 近代、1883年、岩倉没後、宮内省は、後の平安神宮創建を念頭において、左右の近侍神として梨木神社(祭神・三条実万)と護王神社(祭神・和気清麻呂)を創祀した。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の千日回峯行者は、京都大廻りの際に当宮に立ち寄る。境内に入り、桓武天皇と孝明天皇を拝する。 ◆内国勧業博覧会 近代、1895年4月-7月、第4回内国勧業博覧会が平安神宮周辺の岡崎一帯で開催された。当時の内閣総理大臣・伊藤博文の最終決定による。博覧会には様々な計画が立ち上がり、趣向が凝らされていた。10月22日には、関連した平安京遷都1200年の紀念祭も開催された。入場者数は113万7000人にのぼった。 1890年の琵琶湖疏水の完成後、1891年に日本初の水力の蹴上発電所が完成し、1894年、京都電気鉄道会社が立ちあげられる。日本初の路面電車(京都駅-伏見)が運行し、「チンチン電車」と呼ばれ博覧会の目玉になる。1895年には、平安京の朝堂院、太極殿を縮小復元し、紀念祭の紀念殿として建てられた。この博覧会の建物群が、現在の平安神宮の創祀に繋がる。さらに、「京の三大祭」の一つに数えられる時代祭も、紀念祭の奉祝行事として始まった。その後、市民による平安講社が運営して現在も続けられている。 ◆チンチン電車 神苑一角に「チンチン電車(N電、京都市交通局二号電車)」(重文)が展示されていた。現存最古級の路面電車とされている。 近代、1895年2月に日本最初の交通輸送業電車として運行していた。京都電気鉄道(京電)の当初の車両になる。梅鉢鉄工所製作、電動機はアメリカ合衆国・ゼネラルエレクトリック社製による。同年3月に平安神宮が創建され、4月には岡崎(平安神宮の南)で第4回内国勧業博覧会が開催されたため、路面電車は来場者を運ぶために活用されている。 当初は、伏見線、木屋町線、鴨東線により営業開始した。路線は、伏見油掛より七条停車場、五条小橋、二条大橋、二条通、博覧会正門、南禅寺に至る7kmだった。1900年に北野線、1904年に西洞院線が開通する。1918年に京都市に合併になり市電になる。北野線は狭軌のままその後も運行した。現代、1956年に、神戸製鉄株式会社により修理が施されている。1961年に廃止された京都市電北野線の2号車になる。後、京都市より平安神宮に譲渡され境内で屋外展示されてきた。 2020年に国の重要文化財に指定されている。2025年2月に、創建130年記念事業として、クラウドファンディングにより資金を募り、車両は応天門の西側に新たに建てられた覆屋内に移された。今後、老朽化に伴う修復が行われ、保存・展示される。 長さ8.4m、幅2m、高さ3.3m、重さ7t。 ◆石柱 安土・桃山時代、天正年間(1573-1586)に、豊臣秀吉が作った三条、五条大橋の橋脚に使われていた石柱が、神宮内に50数個保存されている。一つには、「津國御影天正十七年」(1589)の銘がある。 ◆文学 ◈平安神宮は、大内裏を模している。大極殿前庭は、紫宸殿南庭を再現する。南神苑(平安の苑)には、『源氏物語』に登場する草木も植えられている。『源氏物語』の第10帖「賢木(さかき)」巻での大極殿を髣髴させる。六条御息所は光源氏への思いを断ち切れず、伊勢へと向かう。天皇より別れの櫛を賜る。 ◈南神苑の八重紅枝垂桜は、谷崎潤一郎(1886-1949)の『細雪』(1943)の一場面になった。大阪船場の上流社会の四姉妹の物語は、戦時中のため軍部の検閲により掲載禁止になり、戦後に完結した。姉妹は、桜見物に訪れる。谷崎は「この神苑の桜が洛中に於ける最も美しい、最も見事な花であるから」と書いた。 ◈川端康成(1899-1972)の『古都』(1962)に登場する。 ◈立命館大学生・高野悦子(たかの えつこ、1949-1969)は、1968年6月8日、平安神宮、京都市動物園を訪ねている。(『二十歳の原点序章』) ◆映画 映画「狸小路の花嫁」(監督・小石栄一、1956年、東映京都)の撮影が行われた。 ◆西天王塚 蒼龍楼の背後、北東に古墳の方墳があり、現在は松が植えられている。六勝寺遺跡の一つである「西天王塚」とされる。 この地はかつて、平安時代の第74代・鳥羽天皇中宮・美福門院(1117-1160)が創建した歓喜光院の旧地とされている。陵墓参考地になっている。鎮守社の西天王社(須賀神社)の跡ともいう。 ◆自然 神苑内の池と周辺には、琵琶湖疏水の水を引き入れている。このため、在来種の代表格であるコイ科のイチモンジタナゴなど琵琶湖固有種の淡水魚類、貝類11種(2000年現在)が生息し、「ミニ琵琶湖」とも呼ばれる。 現代、1981年に琵琶湖で発生した赤潮の影響で池の水が臭くなり、平安神宮は疏水の取込口に濾過装置をつけた。これが後に琵琶湖で繁殖する外敵のブラックバス・ブルーギルの侵入を防ぐことになった。外敵の侵入が制限され、水や植物の種類が多様な「社域ビオトープ」を形成した。 京都府の2000年の委託調査によると、淡水魚類は10種あり、カワムツ、タモロコ、モツゴ、ゼゼラ、ゲンゴロウブナ、ギンブナ、タイリクバラタナゴ、イチモンジタナゴ、コイが確認された。未確認ながらヤリタナゴ、トウヨシノボリの報告もある。淡水産貝類は、 ドブガイ、マシジミ、チリメンカワニナ、オオタニシの4種になる。両生類は、ツチガエルがおり、京都の数少ない生息地になった。は虫類は、クサガメとスッポンの2種。ほかに未確認ながら、イモリ、イシガメ、シロイシガメ、アオダイショウなどが生息している。菌類は、46種(地上生28種、樹上生12種、腐植層6種)あり、希種であるキタマゴタケ、テングタケ、コウジタケ、テングノシャモジ、ツルタケダマシ、マンネンタケ、コフキサルノコシカケ、ムラサキナギナタタケ、オニフスベ、ノウタケなどが確認された。 ◆樹木 平安神宮・神苑ではベニシダレ、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヤエザクラなど約300本のサクラが植えられており、サクラの名所としても知られている。 ベニシダレザクラは、かつて京都の近衛家にあり、津軽藩主が持ち帰り育てたとされる。平安神宮創建の際に寄贈され、「里帰りの桜」といわれる。「観桜茶会」(4月1日-15日)が開かれ、ライトアップ、「紅しだれコンサート」なども催されている。 左近の桜、右近のタチバナがある。 ◆花期 梅(2月上旬-2月下旬)、山茶花・ツバキ(1月下旬-3月上旬)、桜(3月中旬-4月上旬)、ツツジ(4月中旬-5月上旬)、サツキ(4月下旬-5月上旬)、藤(4月下旬-6月上旬)、1000株の杜若(5月上旬-5月中旬)、花菖蒲(6月上旬-6月中旬)、睡蓮・河骨(5月上旬-9月下旬)、百日紅(7月中旬-9月上旬)。ハギ(9-11月)。 ◆お御籤 当宮の春のお御籤は、「桜みくじ」と呼ばれる。「満開」「五分咲き」「つぼみ」などと表現されている。 ◆結婚式 神前結婚式が挙げられる。 ◆時代祭 桓武天皇が入京した平安時代、794年10月22日に因み、京都三大祭(ほかに祇園祭、葵祭)の一つ「時代祭大祭」が行なわれている。 近代、1895年、平安遷都1100年記念祭では、平安時代-近代の衣裳風俗、文物の変遷を総覧した時代絵巻を、神幸の神輿に供奉させた。以来、京都市民による平安神宮の維持組織「平安講社」が運営して祭りが始まる。衣裳考証は、実業家・熊谷直行(1843-1907)、郷土史家・碓井小三郎(1865-1928)、学者・鑑識家・今泉雄作(1850-1931)、日本画家・久保田米僊1852-1906)、教育者・郷土史・湯本文彦(1843-1921)、出雲路興通、金子錦二、水茎磐楠による。太平洋戦争中に一時中断し、1950年に復活した。1953年、時代婦人行列が加わった。考証は歴史学者・猪熊兼繁(1902-1979)、日本画家・吉川観方(1894-1979)、風俗史家 ・江馬務(1884-1979)による。 当日は、神宮での神幸祭の後、御鳳輦を京都御所御苑に移し行在所祭が行われる。各学区より参集した時代行列と合して行列が組まれる。維新勤王隊列の鼓笛隊、鉄砲隊を先頭に、正午に京都御所を出発し、午後3時頃に平安神宮に還幸する。大極殿では還幸祭が行われる。 行列の編成は名誉奉行ほか、1.維新勤王隊列、2.維新志士列、3.徳川城使洛列、4.江戸時代婦人列、5.豊公参朝列、6.織田公上洛列、7.楠公上洛列、8.中世婦人列、9.城南流鏑馬列、10.藤原公卿参朝列、11.平安時代婦人列、12.延暦武官行進列、13.延暦文官参朝列、14.神饌(しんせん)講社列、15.前列、16.神幸列(孝明・桓武天皇鳳輦)、17.白川女献花列、 18.弓箭(きゅうぜん)組列になる。 ◆節分祭 節分祭(2月3日)では、12:00に奉納狂言、13:00に節分祭、14:00より大儀之儀があり、追儺式は宮中の古式による。方相氏は4つ目の白い仮面を付けて現れ、「鬼やろう」と声を上げ鬼を祓う。15:00に大極殿で豆撒き行事・大火焚神事が行われる。 ◆映画 ◈現代劇映画「古都憂愁 姉いもうと」(監督・三隅研次、1967年、大映京都)では、戦時下で作家活動を禁じられた結城信吉(船越英二)が境内南付近を歩く。 ◈現代劇映画「ゴー! ゴー! 若大将」(主演・加山雄三、監督・岩内克己、1967年、宝塚)では、全日本学生ラリー選手権の場面で、平安神宮前が登場する。 ◈現代劇映画「細雪」(監督・市川崑、1983年、東宝)では、冒頭の四姉妹による枝垂桜花見の場面で登場する。 ◈時代劇映画「陰陽師」(監督・滝田洋二郎、2001年、東宝)の撮影が行われた ◈アメリカ合衆国映画「ロスト・イン・トランスレーション」(監督・ソフィア・コッポラ、2003年、アメリカン・ゾエトロープ、エレメンタル・フィルム)では、平安神宮は舞台の一つになる。 ◆アニメ ◈アニメーション第4シリーズ『おジャ魔女どれみドッカ~ン!』(原作・東堂いづみ、制作・東映アニメーションS、2002年2月-2003年1月、全51話)中の12話「京都! 終わらない夜」の舞台になった。 ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)に登場する。第2話「 映画サークル『みそぎ』」で大鳥居前付近での映画撮影シーンがある。 ◈アニメーション『京騒戯画』(原作・東堂いづみ、制作・東映アニメーション、2013年10月-12月、全13話)の舞台になった。應天門が登場する。 ◆慶流橋 慶流橋は、大鳥居南前の琵琶湖疏水に架けられ神宮道が通る。近代、1895年に架橋された。当初は木製で、現代、1963年にコンクリート製になる。青銅の擬宝珠に「慶流元窮」と刻まれている。 長さ24.2m、幅22m、 ◆年間行事 元旦祭・初能奉納(6:00に歳旦祭で「浦安の舞」、12:30に初能奉納、20:00に閉門)(1月1日)、甘酒接待(1月1日-6日)、初詣(開門は6:00-19:30)(1月2日-3日)、孝明天皇祭(1月30日)、節分祭(2月3日)、桓武天皇御鎮座記念祭(3月15日)、紅しだれコンサート(4月前半の3日間)、桓武天皇祭(4月13日)、例祭(4月15日)、京都薪能(1950年から始まった。観世、金春、金剛、大蔵が野外能舞台で競演する。)(6月1日-2日)、神苑無料公開(6月上旬)、夏越大祓式(6月30日)、時代祭の衣裳虫干し(9月20日)、時代祭(10月15日-23日)、孝明天皇御鎮座記念祭(10月19日)、時代祭前日祭併献花祭(10月21日)、時代祭大祭(10月22日)、時代祭後日祭(10月23日)、新嘗祭並勧農祭(11月23日)、大祓式・除夜祭(境内の燈籠すべてにに火を灯す。甘酒接待。終夜開門。)(12月31日)。 *年間行事の中止・日時変更、拝観中止・時間変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『京都府の歴史散歩 中』、『京の社』、『歴代天皇125代総覧』、『京都の寺社505を歩く 上』、『桓武天皇と平安京』、『鳥居』、『伊勢神宮と全国「神宮」総覧』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京をわたる 橋がつなぐ人と暮らし』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『シネマの京都をたどる』、『日本映画と京都』、『京都・観光文化 時代MAP』、『京都絵になる風景』、『源氏物語を歩く旅』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『琵琶湖疏水の100年 資料編』、『京都 神社と寺院の森』、『地図で読む 京都・岡崎年代史』、『京都の歴史10 年表・事典』、京都市平安京創生館、ウェブサイト「帝国大学における『日本建築学』講義東京大学創立百二十周年記念東京大学展」、ウェブサイト「日本經濟新聞 2015年1月16日付」、ウェブサイト「高野悦子『二十歳の原点』案内」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「介護アンテナ」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

| |

||