|

|

|||||||||||

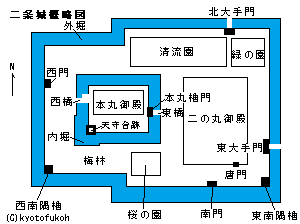

| 二条城 (元離宮二条城 ) (京都市中京区) Nijo-jo Castle |

|||||||||||

| 二条城 | 二条城 | ||||||||||

|

|

||||||||||

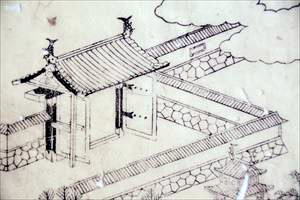

東大手門(重文)  東大手門   旧東大手門  東大手門  東大手門  東大手門、筋金の鉄扉、鉄板と鉄鋲  東大手門、金色の錺(かざり)金具  【参照】築城当初の二条城(「洛中洛外図六曲屏風一双」)、京都市の案内板より 【参照】築城当初の二条城(「洛中洛外図六曲屏風一双」)、京都市の案内板より 【参照】築城当初の大手門付近(「洛中洛外図六曲屏風一双」)、京都市の案内板より 【参照】築城当初の大手門付近(「洛中洛外図六曲屏風一双」)、京都市の案内板より 【参照】築城当初の大手門付近、参内か、入内の様子、2頭立ての牛車(「洛中洛外図六曲屏風一双」)、京都市の案内板より 【参照】築城当初の大手門付近、参内か、入内の様子、2頭立ての牛車(「洛中洛外図六曲屏風一双」)、京都市の案内板より 【参照】大手門は、行幸の際には2階のない薬医門に造り替えられた。(「寛永御行幸記」)、京都市の案内板より  東大手門の裏側の二階への石段  北大手門  西門 (重文)(非公開) 、多聞塀(土塀)   南門  東南隅櫓と多聞塀(土塀)   西南隅櫓  多聞櫓(左)と土塁の境界付近  外堀、南東付近  外堀、北東付近  外堀  外堀、北西付近、慶長期石積み(右奥)と寛永期(左手前)石積の境界付近  慶長期石積  慶長期石積  寛永期石積  寛永期石積  外堀、水抜 二条城、 OpenStreetMap Japan

番所  番所  東南隅櫓   唐門(重文)  唐門、彩色彫刻  唐門、菊華紋  唐門

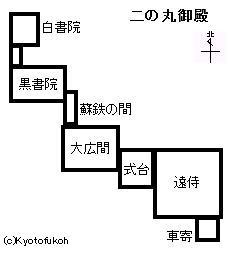

御殿車寄、遠侍  御殿車寄、欄間の彫刻  車寄  御殿車寄、左奥は遠侍  遠侍(国宝)  遠侍  式台(国宝)  大広間(国宝)   大広間の廊下に見られる鴬張りの金具、床下に取り付けられている。  蘇鉄の間  黒書院(国宝)  白書院(国宝)  白書院

釣鐘、二の丸庭園入り口右手に置かれている。  堀重門  二の丸庭園   内堀、西橋と西外桝虎口(左)、奥左に天守台  北中仕切門   加茂七石  清流園   収蔵庫

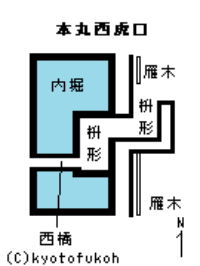

東橋、本丸櫓門  内堀と本丸櫓門 (重文)、東橋   石垣、袖堀、奥は東虎口  石垣に残る寄進した大名の刻印  東虎口   本丸御殿(重文)(非公開)  本丸御殿の御常(おつね)御殿、起り屋根  御常御殿  玄関車寄  天守跡からの眺望、御常御殿(右端)、御書院(中央)、台所、御殿庭園、奥の山は比叡山。   行幸御殿跡  本丸御殿  天守台、岩岐(がんき)  天守台からの南東方向の眺望  天守台の石垣部分  【参照】天守閣が描かれている。「二条城と所司代屋敷」(「洛中洛外図屏風」、1615年-1617年、京都大学総合博物館の説明板より)  【参照】築城当初の天守、場所は現在の清流園付近(「洛中洛外図六曲屏風一双」)、京都市の案内板より  西虎口  本丸西外桝虎口、西橋  本丸、西虎口、唯一の出桝形空間。  天守跡(左奥)、西虎口、内堀

御清所、二の丸御殿の北にある  台所(重文)、御清所の北隣にある  番所、東大手門入ってすぐ右手  東南隅櫓   本丸櫓門内堀  本丸櫓門から北方向の内堀  本丸櫓門から南方向の内堀  内堀、天守台方向  西北土蔵  土蔵  西南土蔵  土蔵(重文)  収蔵庫  収蔵庫  北大手門  北大手門 北大手門

本丸櫓門と東橋   桃山門  鳴子門  南中仕切門  北中仕切門  北中仕切門  南中仕切門  長屋門

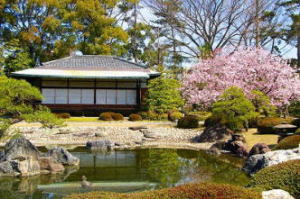

冠木門、二の丸庭園  二の丸庭園  二の丸庭園、蓬莱島  二の丸庭園、蓬莱島の松  二の丸庭園  二の丸庭園、大石橋、上から見ると横に広がっており一枚の自然石。  二の丸庭園、滝口  二の丸庭園、鶴島  二の丸庭園、亀島  二の丸庭園、浮き石  二の丸庭園、蘇鉄  二の丸庭園、直線的な護岸が残る。  本丸庭園  本丸庭園  清流園の碑、鞍馬石   清流園、香雲亭  清流園  清流園の茶室・和楽園  桜の園     【参照】大正天皇御大典の際に、正面広場は大饗宴場に整地された。京都市の案内板より 【参照】大正天皇御大典の際に、正面広場は大饗宴場に整地された。京都市の案内板より 【参照】吉田初三郎作「京都図絵」(1928)に描かれた二条城付近。大礼記念大博覧会西会場を描いている。京都駅の掲示板より。 【参照】吉田初三郎作「京都図絵」(1928)に描かれた二条城付近。大礼記念大博覧会西会場を描いている。京都駅の掲示板より。

二条城内西に復元された「旧二条城の石垣」

「畚下(ふぐろ)石」  紫貴船石  紅加茂石  紅加茂石  糸掛石  畑石  鞍馬石  八瀬真黒石

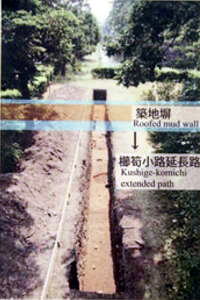

【参照】二条城内の発掘調査、平安時代の廩院(りんいん)跡、二条城の説明板より  堀の南にある平安京跡、神泉苑西端線の石標  堀の南にある平安京跡、神泉苑東端線の石標  お城祭り(10月)火縄銃の実演 国友鉄砲研究会による火縄銃「能當流砲術」の実演ガ行われる。  【参照】「二条城撮影所跡」の石碑、城外南西(何行中学校東南角)  【参照】堀川の西側にある二条城石垣  【参照】堀川に残る二条城石垣、「是ヨリ北紀州」の文字  【参照】堀川に残る二条城石垣の刻印  【参照】堀川に残る二条城石垣の刻印  【参照】堀川に残る二条城石垣、作業途中の箭穴(やあな) |

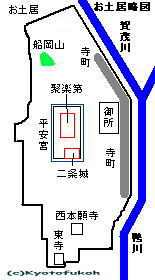

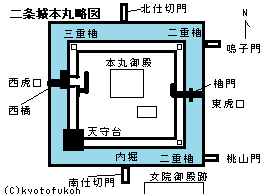

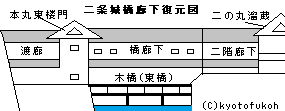

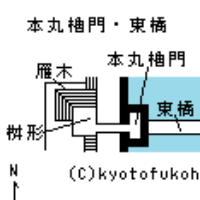

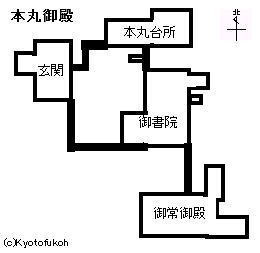

二条城(にじょう-じょう)は、回字形平城(かいじがた-ひらじろ)であり、正式には「元離宮二条城」、「旧二条元離宮(二条城)」と呼ばれる。かつて、白い多聞塀(土塀)が城の四周を取り囲んでいたことから「霞城(かすみじょう)」とも呼ばれた。 徳川家康の二条城築造の意図は、天皇の監視と御所の権勢にあったといわれている。神泉苑を取り込んだのも、王権剥奪の意図があったという。 市街地であるにもかかわらず、南の神泉苑の豊かな湧水により、現在も城の外堀、内堀の水は満されている。敷地面積27万5000㎡、建物面積7300㎡の広大な面積を有している。城域は東西500m、南北400mある。 二の丸御殿など6棟の建物が国宝、東大手門など22棟が重文に指定されている。二の丸御殿の障壁画954点も重文指定され、二の丸庭園は国の特別名勝指定になる。 1994年、城内全域がユネスコの世界文化遺産・史跡に登録された。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。アメリカ合衆国の日本庭園専門誌"Sukiya Living Magazine, The Journal of Japanese Gardening"の「しおさいプロジェクト」「日本庭園ランキング(数寄屋生活空間)」に、2006年-2007年に清流園和楽庵は連続して第6位に選ばれている。2003年に二の丸庭園は第6位に選ばれた。二条城・二条城二之丸は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 平安時代、この地は、神泉苑境内北の一部に含まれ、平安京大内裏域東南にあり、一部に冷泉院跡地になっている。 安土・桃山時代、1587年、城域北の内野(うちの)に、豊臣秀吉により聚楽第が造営されている。 1601年、旧5月、神泉苑北辺一帯の町家5000軒に立ち退きが命じられた。徳川家康は二条城築城に着手する。 1602年、旧5月、家康は西国大名に平城の二条城築城(手伝普請)を命じた。将軍上洛時の居城として、二の丸御殿が築造される。予定地の家屋数千軒が立ち退きになり、南の神泉苑の池を堀として転用したという。京都守護、朝廷監視の政治的な役割も担ったといわれている。総奉行は京都所司代・板倉勝重による。大工は中井正清らによる。当初は、「内府(家康)屋形」「二条亭」「二条新御所」「二条(京都)新屋敷」とも呼ばれた。現在の城域の東3分2の方形部分にあたる。城の外周には、京都所司代、京都町奉行所、京都代官所など幕府の重要機関、大名の京屋敷などが置かれていた。 江戸時代、1603年、本丸御殿(二の丸御殿)、池泉庭が完成する。旧3月、家康は入城する。旧4月、家康は伏見城において将軍宣下を受けた。方形、一重堀に囲まれた二条城に勅使を迎え、3日間にわたり征夷大将軍拝賀の礼と、後に就任の祝宴を行う。 1605年、2代・秀忠が将軍宣下を受け、二条城から拝賀の礼に赴く。3代・家光まで拝賀の礼が城内で行われた。 1611年、旧3月、家康は城内で豊臣秀頼と会見した。この時、加藤清正が淀殿を説得し実現に貢献した。家康は、この時、豊臣家を滅ぼすことを決意したともいう。城内で謁見したポルトガル人に貿易を許可している。 1614年、旧10月、大坂方の二条城焼き討ち計画が、板倉勝重により阻止された。大坂冬の陣の際に、城は徳川幕府軍の本陣になり軍議が開かれた。旧11月15日、当城より家康、伏見より秀忠の軍勢は大坂に出陣した。大坂冬の陣が開始される。幕府が求めた秀頼追討の綸旨を朝廷は拒否する。旧12月25日、大坂冬の陣が和議になり、家康は二条城に凱旋した。 1615年、旧4月27日、大坂夏の陣が始まる。旧5月、大坂夏の陣の際に、家康は当城より、秀忠は伏見より出陣した。家康は二条城に凱旋する。大坂町奉行・水原吉一の処刑後、首級が二条城西門に晒された。旧5月8日、大坂城は落城した。5-7月、天台宗、真言宗、浄土宗、高野衆などの議論相次ぐ。旧7月17日、2代将軍・秀忠は城に入り「禁中並公家諸法度」を発布した。国政を幕府に委ねることを示した。大御所・家康、前関白・二条昭実も署名する。旧8月、家康は二条城を発し駿府に帰る。(1616年旧4月、家康は駿河城で亡くなる。) 1619年、2代将軍・秀忠は、娘・和子を第108代・後水尾天皇に入内させるために城の改修工事を行う。 1620年、旧5月、和子は入第の宿所とした二条城に入る。旧6月、和子は御所に入る。 1623年、徳川家光上洛に際し、三笠閣が建造される。秀忠、家光が入洛し、二条城に入城した。旧7月、二条城の西長屋が崩壊した。旧8月、家光は将軍宣下を受け、二条城から参内し拝賀の礼に赴く。旧閏8月、暹羅(シャム)国使節が二条城大広間で秀忠に拝謁する。 1624年、旧1月より、後水尾天皇行幸に際し、3代将軍・家光は大規模な改修・増築(寛永度造営)を行い、西に拡大し現在の姿が造られた。作事は小堀遠州による。本丸の増築、二の丸、五層の天守などが造営される。伏見城から西南隅に天守を移し、二の丸にあった天守は淀城に移される。庭園も整備された。なお、伏見城の破却が終了した。この年以後、将軍の上洛は途絶えた。 1626年、旧3月、城域を西に1.5倍に拡張し、改造は完了した。曲輪を広げ本丸、二の丸、五層の天守が完成した。現在の規模になり、城の最盛期になる。旧9月6日、徳川家光、秀忠は、後水尾天皇、中和門院、中宮和子を迎える。内裏より1000人の行列によって行幸が行われた。東門より入城した。以後、5日間にわたり城内に滞在した。(寛永行幸)。狩野探幽が障壁画を描く。2代将軍・秀忠の前で本因坊家などが囲碁の対局をし、「御城碁(おしろご)」の始まりになったという。 1627年以後、四半世紀をかけ、行幸御所などが仙洞御所に移された。旧8月、幕府は二条城唐門を南禅寺に下した。 1628年、仙洞御所に二条城二の丸の御幸御殿、御次之間、中宮御殿、四脚門、唐門が移される。 1634年、家光は30万7000(11万とも)の軍勢を引き連れて入城する。以後、1863年まで城主不在になる。城には二条在番を置き、留守居(大番頭4人、番士50人)をさせる。 1635年、幕府は在番交代期を1年と定めた。 1653年、旧4月、火災がある。 1660年、旧7月、暴風雨により損壊した。 1662年、旧5月、寛文近江・若狭大地震(寛文京都地震)により被災する。塀、石垣は大破損した。大垣藩主・戸田氏信が修築を命じられる。(『殿中日記』) 1663年、地震により被災した。 1665年、旧5月、京都地震により損壊した。石垣が崩れる。 1686年以降、殿舎は撤去され、次第に規模縮小になる。 1699年、二条城代が廃止になる。定番2人、与力10騎、同心20人により城を守る。 1701年、旧6月、大雨、落雷により被害がある。 1741年、旧7月、勤番の城からの脱走事件があった。 1750年、旧8月、五層の天守が落雷により焼失した。以後、天守は再建されなかった。 1772年、旧3月、夜に城近辺に光怪ある。 1788年、旧1月、天明の大火で本丸御殿、同心長屋、東番衆小屋、多門櫓、隅櫓が焼失した。二の丸御殿だけが残る。亀山藩藩主・松平信道は城内に入り、防火活動をした。同心長屋と東番衆小屋はその後再建される。 1830年、旧7月、文政地震(京都大地震)により、二条城の東大手門・東西番衆小屋・与力小屋3棟倒壊、周囲の石垣崩落、その上の櫓・門・土塀の大破・倒壊、二之丸御殿(大広間・蘇鉄之間・黒書院)は傾き、屋根・壁破損した。液状化が発生した。(『甲子夜話』『宝暦現来集』『文政雑記』) 1862年、14代将軍・家茂の上洛を迎えるため、二の丸殿舎の整備、仮設建物の造営が始まる。 1863年、旧3月4日、14代将軍・家茂が入城する。孝明天皇の賀茂行列に御供するためだった。1634年の家光以来、229年ぶりの再入城になった。旧6月9日、家茂は大坂城に移る。旧7月、二条城内の門に家茂を弾劾する落書きがある。 1865年、旧5月、修繕する。幕府は銅器類から大砲を鋳造し久世河原で試射する。 1866年、旧12月、15代将軍・慶喜は将軍宣下を受ける。 1867年、旧10月14日、慶喜は、二の丸御殿大広間において40藩重役を参集させた。大政奉還を発表し、慶喜は将軍職を辞し徳川幕府は終焉した。旧12月9日、薩摩藩、土佐藩が宮門を警護する。第122代・明治天皇は御学問所で王政復古の大号令を発布した。小御所会議で慶喜に辞官納地要求が決定する。旧12月11日、旧幕府軍、会津、桑名藩の1万人が参集する。旧12月12日、近藤勇ら新撰組が二条城に向かうが引き返す。夜、慶喜は二条城裏門を脱し大坂に向かう。会津、桑名藩が従う。 近代、1868年、旧1月、二条城は収管され、城内の残兵は大坂へ送られた。太政官代が九条宮邸より二条城に移される。旧2月3日、明治天皇、太政官代が初めて行幸し、白書院で幕府討伐の詔を発した。新政府の新しい中央政庁として機能しかける。旧3月、明治天皇、太政官代が再び行幸した。旧閏4月17日、本丸に仮皇居、二の丸に太政官を造営する案が命じられる。旧閏4月21日、皇居を二条城に造営するために、太政官を御所に移す。だが、二条城での皇居新造営は実現しなかった。 1869年、東京遷都が行われる。二条城は留守官の管轄になる。 1871年、二の丸御殿に京都府庁が置かれた。 1873年、明治新政府により城郭の廃城令が出される。以後、1883年頃まで、陸軍省の所管になる。府庁は引き続き置かれる。 1879年、陸軍省第4師営と京都府の間に貸借定款書が交わされる。 1881年、本丸庭園内の15代将軍・慶喜の居室が老朽化により撤去される。 1884年、7月、京都府庁から宮内省へ移管され「二条離宮」になった。京都御所の補助的な役割を担う。 1885年、京都府庁が城外へ移転する。大広間、黒書院に御所に描かれていた江戸時代の障壁画が貼り直される。 1893年、明治天皇の命により、桂宮御殿(京都御所北東部)が本丸に移築され、「本丸御殿」とされた。枯山水式庭園が作庭される。 1894年、本丸御殿が完成する。二の丸御殿妻飾に菊紋の飾金具、唐門に葵紋を裏から打ち直して菊紋が飾られた。 1895年、明治天皇の命により、本丸庭園が芝庭風築山式庭園に改修される。 1897年、二の丸殿舎の破風金具、入側小屋、廊下回り格天井の貼付絵が新装される。 1915年、第123代・大正天皇即位饗宴の儀式(大饗の儀)が二条城に設けられた饗宴場で行われる。秋山徳蔵が調理を担当する。二の丸庭園南庭、二の丸御殿北側などの増改築、清流地区(同心長屋、東番衆小屋地区)には饗宴施設、舞楽場が造営された。二の丸御殿白書院は天皇の休憩所、遠侍・大広間は外国要人・貴族の待機所になる。南門、南橋が完成する。11月16日、17日、饗宴が催された。 1916年、城内の復旧工事により、大正天皇即位饗宴施設の一部は、岡崎桜の馬場(現在の京都会館付近)へ移築撤去されている。 1917年、6月7日、舞楽殿を岡崎に移し、市公会堂として発足した。(「京都日出新聞」) 1930年、二階廊下を解体し、部材は保存された。 1937年、1月、市学務課は、小学校教員の御所・二条離宮の認識運動に乗り出す。(「京都日出新聞」) 1939年、10月25日、二条離宮を京都市に下賜することが決定する。(「市事務報告書」)。宮内省より京都市管轄になる。城内が史跡、二の丸御殿が国宝、二の丸庭園が名勝、本丸御殿、隅櫓など22棟が重要文化財に指定された。 1940年、2月、「恩賜元離宮二条城」として一般公開が始まる。 1945年、7月1日、太平洋戦争の激化に伴い、城内の文化財は大覚寺(右京区)・臨川寺(右京区)、滋賀県三谷村(現・高島市)の国民学校分教場に分散疎開させている。 1949年-1975年、「昭和修理」が行われた。 現代、1952年、二の丸御殿6棟は国宝に指定される。本丸御殿角櫓など22棟が重文指定される。5月1日、メーデーで御所開催不許可のため、二条城前が会場になる。(『総評京都地評運動史』) 1953年、二の丸庭園は特別名勝に指定される。 1965年、庭園の清流園が作庭された。 1972年より、障壁画の模写が始まる。 1982年、障壁画1016面が重文指定される。本丸御殿の保存修復工事が始まる。 1990年、本丸御殿の保存修復工事が終わる。 1994年、「古都京都の文化財」17の資産(社寺城)の一つとして、世界文化遺産に登録された。 2002年より、障壁画の修復が始まる。 2004年、展示・収蔵庫が完成した。 2005年、展示・収蔵庫が開館した。 2006年、日本百名城53番に選定される。 2012年より、28棟を20年かけて修復する事業が始まる。 2018年、9月、台風21号により、二の丸御殿、土蔵の一部で被害がある。 ◆徳川 家康 室町時代後期-江戸時代前期の江戸幕府初代将軍・徳川 家康(とくがわ-いえやす、1543-1616)。男性。幼名は竹千代、のち元信、元康、家康、院号は安国院、諡号は東照大権現。父・三河国(愛知県)岡崎の城主・松平広忠、母・於大の方(おだいのかた、伝通院)(刈谷城主・水野忠政の娘)の長男。6歳で、人質として駿府・今川義元のもとに送られる途中で、織田信秀方に捕らわれ安祥(あんじょう)城で過ごした。8歳で、今川・織田間の捕虜交換協定により今川氏に取り返される。1555年、義元の館で元服し元信と名乗り、今川氏の一族・関口刑部少輔の娘・築山殿と結婚する。1558年頃、元康と改名した。義元の敗死後、岡崎に入城し、今川氏から自立した。1560年、桶狭間の戦の前日に、敵中孤立の大高城に兵糧を入れる。今川氏の敗死後、岡崎に帰り独立する。1561年、織田信長と和睦する。1563年、今川義元からもらった元康の名を家康に改めた。三河一向一揆が起こる。1564年、信長と同盟し、一揆を平定し、三河一国を統一する。1566年、徳川姓に改めた。1568年より、甲斐・武田信玄と連携し今川氏を攻め、遠江に進出した。1570年、本能寺の変で、和泉国堺から帰国し、信濃国南部と甲斐国に出兵し領土とした。後、羽柴(豊臣)秀吉と和睦する。姉川の戦で信長に協力し浅井・朝倉連合軍を破る。1572年、三方原の戦で信玄に大敗した。1575年、長篠の戦で家康・信長の連合軍は、武田勝頼の軍に大勝する。1582年、信長が武田氏を滅ぼし家康は駿河を手に入れた。本能寺の変後、甲斐・信濃の帰属をめぐり北条氏直と対立、和睦し、5カ国を領有する大大名になる。1584年、小牧・長久手の戦で秀吉と対立した信長の子・信雄を助け、秀吉に大勝した。信雄が秀吉に屈服したため秀吉と和睦する。1590年、秀吉の小田原征伐に従軍し、平定後、旧領に移封される。江戸城を本拠とし関東を治める。1596年、内大臣になり、この頃、秀吉の五大老の筆頭になる。1597年、五大老・前田利家の死後、秀吉の築いた伏見城本丸に入る。1600年、関ヶ原の戦いに石田三成を破り、天下の覇権を握った。1603年、征夷大将軍に任じられ江戸幕府を開く。1605年、子・秀忠に将軍職を譲り、駿府で大御所として実権は握り続けた。(大御所政治)。対外的に、朱印船貿易を推進し、長崎での交易を統制した。1609年、朝鮮との国交を回復する。 没後、遺骸は当初、久能山に葬られ、後に日光東照宮に改葬された。1609年/1607年/1608年、信厚かった天海に帰依した。1615年、大坂夏の陣で豊臣氏を滅ぼし、天下統一になる。武家諸法度・禁中並公家諸法度を制定し、全国の大名に対して統制を強めた。1616年、太政大臣になり、駿府城で没した。75歳。 没後、遺骸は久能山に神式によって葬られ、後に日光東照宮に改葬された。1617年、第代・後水尾天皇から東照大権現の神号を受け正一位を追贈された。正妻を早くに失う。15人の側室に10男5女があった。 ◆徳川 秀忠 安土・桃山時代-江戸時代前期の江戸幕府第2代将軍・徳川 秀忠(とくがわ-ひでただ、1579-1632)。男性。幼名は長松/長丸、竹千代、法号は台徳院(たいとくいん)。遠江(とおとうみ)(静岡県)浜松城の生まれ。父・家康、母は西郷(さいごう)氏於お愛の方(宝台院)の第3子。長兄・信康は自害、次兄・秀康が羽柴(豊臣)秀吉の養子になる。1587年、従五位下蔵人頭に叙任された。1590年、秀吉に謁し、秀吉の一字を与えられて秀忠と名乗る。秀吉の意思で浅井長政の娘・於江与(崇源院)と結婚した。1592年、従三位権中納言、1600年、関ヶ原の戦いで、途中、真田昌幸の上田城攻略に手間どり、関ヶ原の戦いに遅れ家康の怒りを受けた。1603年、娘・千姫が秀吉の遺児・秀頼に入輿する。1605年、10万の軍勢を率いて上洛し、譲られて将軍になる。実権は駿府城(静岡市)に移った大御所・家康が握る。1614年、大坂冬の陣、1615年、夏の陣に家康とともに出陣し、豊臣家を滅亡させた。1616年、武家諸法度・禁中並公家諸法度は家康の命により金地院崇伝が起草し、秀忠の名により発布される。1619年、福島正則を改易する。1620年、娘・和子(東福門院)を第108代・後水尾天皇に入内させる。1622年、家康以来の年寄・本多正純を改易に処し、土井利勝を信任した。1623年、将軍職を家光に譲り、1624年、江戸城西丸に移る。実権は大御所・秀忠にあった。1626年、従一位太政大臣。1627年、紫衣事件により後水尾天皇が退位し、和子の娘(第109代・明正天皇)が即位した。江戸城西丸で没した。54歳。 幕府組織の拡充・整備を行なう。大名改易を断行し統制し、諸大名の御手伝普請による江戸城・大坂城強化、宗教・朝廷統制のキリシタン弾圧・紫衣事件、南蛮貿易の奉書船制度創設などを行った。花木、茶道を愛し鉄砲の名手だったという。 江戸・増上寺に葬られた。 ◆後水尾 天皇 安土・桃山時代-江戸時代前期の第108代・後水尾 天皇(ごみずお-てんのう、1596-1680)。男性。父・第107代・後陽成天皇の第3皇子。1611年、後陽成天皇から譲位された。江戸幕府は朝廷に政治的な介入、統制を行い、1613年、「公家衆法度」「勅許紫衣(しえ)法度」、1615年、「禁中並公家諸法度」を公布した。1620年、天皇は2代将軍・徳川秀忠娘・和子を女御とした。1626年、幕府の懐柔策に乗り二条城行幸を行う。だが、1627年、紫衣事件が起き、天皇が僧侶に与えていた紫衣着用の勅許を幕府が無効とした。1629年、天皇は7歳の興子内親王(後の明正天皇)に突然に譲位し、以後、第112代・霊元天皇までの4代の天皇の院政を敷いた。他方、山荘の造営を試み、幡枝離宮、その後、修学院離宮を造営した。泉涌寺内の月輪陵に葬られている。85歳。 ◆東福門院 江戸時代前期の第108代・後水尾皇の中宮・東福門院(とうふくもんいん、1607-1678)。女性。和子(かずこ/まさこ)。江戸の生まれ。父・2代将軍・徳川秀忠、母・お江与(崇源院)(浅井長政の3女)の5女。祖父・家康は、幕府の朝廷懐柔策として和子の入内を、第107代・後陽成天皇に再三伝えた。1614年、入内は決定される。その後、大坂の陣、家康、後陽成天皇の死などで延期される。1620年、14歳で後水尾天皇の女御になる。同時に、武士・女御様御付役人が禁中に常駐する。1623年、一宮興子(おきこ)を産み、1624年、中宮になる。1629年、後水尾天皇は、興子内親王(第109代・明正天皇)に突然譲位し、それに伴い和子は院号宣下を受けた。後、第110代・後光明天皇(生母は壬生院)、第111代・後西天皇(生母は逢春門院)、第112代・霊元天皇(生母は新広義門院)の養母になる。 2皇子5皇女を産む。入内により禁裏の財政を支え、宮廷文化形成に貢献した。朝廷は幕府統制下に置かれる。京都で没した。72歳。 陵墓は月輪陵域(東山区)になる。 ◆徳川 慶喜 江戸時代後期-近代の江戸幕府第15代将軍・徳川 慶喜(とくがわ-よしのぶ、1837-1913)。男性。幼名は七郎麿、昭致(あきむね)。字は子邦、刑部卿(ぎょうぶきょう)を名のる。江戸の生まれ。父・水戸藩主徳川斉昭。1847年、一橋家を相続する。第13代将軍家定の継嗣をめぐり、和歌山藩主徳川慶福を推す井伊直弼と対立した。1858年、日米修好通商条約の無断調印に抗議し、父・斉昭らとともに不時登城し、登城停止処分を受ける。1859年、安政の大獄で謹慎処分を受ける。1862年、将軍後見職になり、幕政改革を推進した。1864年、禁裏守衛総督に任ぜられる。1866年、第15代将軍となる。1867年、大政奉還を行う。王政復古となる。二条城を退去し大坂に移る。1868年、鳥羽・伏見の戦では、大坂城を抜け海路江戸へ移る。上野寛永寺に蟄居謹慎後、水戸へ移る。江戸開城となる。その後、謹慎になり、1869年、謹慎を解かれる。77歳。 慶喜と二条城の関わりは、1866年12月5日に、城内で15代将軍に就任した。1867年、若狭小浜藩邸から二条城に移る。10月13日、慶喜は城内二の丸御殿大広間に、10万石以上の藩の代表40名を召集し、老中板倉勝静より大政奉還の上奏案を提示させた。翌14日、政権返還の上表文を朝廷に提出、15日、朝廷は会議を開いて慶喜の申し出を受け、徳川幕府の終焉になった。 ◆板倉 勝静 江戸時代後期-近代の大名・板倉 勝静(いたくら-かつきよ、1823-1889)。男性。号は松叟。周防守、伊賀守。父・桑名藩(三重県)藩主・松平定永の8男。老中・松平定信は外祖父。1842年、備中国(岡山県)松山藩主・板倉勝職(かつつね)の養子になり、1849年、同7代藩主になる。寛政の改革を行い、財政再建などを進めた。1857年、奏者番兼寺社奉行として安政の大獄の五手掛に任じられ、寛大な処分を主張し、大老・井伊直弼と対立し罷免された。1861年、復職し、1862年、老中に任じられ外国事務を主管し、生麦事件を処理した。将軍・徳川家茂の上洛に随行し、横浜鎖港談判に当たる。1864年、第1次長州征伐で先鋒隊になる。老中を退職し、1865年、再任され、第2次長州征討に際し寛大な措置を主張した。将軍家茂没後、一橋慶喜の将軍就任を推進する。新設された会計総裁に任じられた。1867年、土佐前藩主・山内豊信の大政奉還の建言を受け実現に努めた。1868年、鳥羽・伏見の戦後、慶喜に従い江戸に帰り、老中を辞した。日光で謹慎中に新政府軍により宇都宮に移され、大鳥圭介に救出される。奥羽越列藩同盟の参謀になり、箱館五稜郭に転戦した。東京に戻り自首し、禁錮に処せられた。1872年、赦免され、上野東照宮祠官になる。67歳。 ◆小堀 遠州 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名茶人・小堀 遠州(こぼり-えんしゅう、1579-1647)。男性。名は作介、政一、号は宗甫。近江国(滋賀県)の生まれ。父・新介正次、母・磯野丹波守員正の娘。1593年、大徳寺の春屋宗園に参禅する。古田織部に茶の湯を学ぶ。1597年、藤堂高虎の養女を正室とする。大和郡山で豊臣秀長、豊臣秀吉、1600年、関ヶ原の戦いでは徳川家康に従う。その功により父の備中松山城を継ぐ。1604年、家督を継ぐ。1606年、宗園より孤篷の号を贈られる。1607年、大有を与えられた。1606年、後陽成院御所の作事奉行になり、以後、駿府城、名古屋城、伏見城本丸書院、1606年、1633年、仙洞御所に関わり多くの建物、作庭、茶席の建築、作庭に携わる。1614年-1615年、大坂冬の陣、夏の神に関わる。1616年、幕臣、1623年、要職の伏見奉行職に就き以後、26年間にわたった。二条城には1624年、行幸御殿の作事奉行、1626年、行幸の御膳奉行、また同年に御幸御殿と庭園の作事奉行に就く。1642年、徳川家光の茶道師範になる。 大徳寺の春屋宗園に師事、古田織部に茶の湯を学び、和歌は冷泉為頼、木下長嘯子にも習う。画は松花堂昭乗、藤原定家の書を取り入れた茶風遠州流「綺麗さび」を確立した。号は孤篷庵大有。墓所は孤篷庵にある。69歳。 ◆狩野 永徳 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・狩野 永徳(かのう-えいとく、1543-1590)。男性。父・狩野松栄の長男。1552年、祖父・元信とともに室町幕府将軍・足利義輝への正月参賀に赴く。1566年、創建の大徳寺・聚光院の障壁画を父と制作する。1576年、織田信長の安土城、1585年、豊臣秀吉の大坂城、1587年、聚楽第、1586年、正親町院御所、1588年、大徳寺・天瑞寺、1590年、京都御所を手掛ける。 永徳により形作られた狩野派の特徴として、分業体制を取り入れたこと。分業のため、絵画の様式化が図られたこと。宗教色を廃し装飾色を強めたこと。常に時々の為政者の庇護下にあったことなどの特徴がある。現存するものは少なく大徳寺・聚光院の障壁画、上杉本「洛中洛外図屏風」などになる。48歳。 ◆狩野 山楽 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・狩野 山楽(かのう-さんらく、1559-1635)。男性。近江(滋賀県)の生まれ。父・木村永光は浅井長政の家臣。当初は長政に仕え、後に豊臣秀吉の近侍となる。秀吉の推挙で狩野永徳の門人となり、養子となり狩野氏を許された。1590年、秀吉の命により、病に倒れた師・永徳を継ぎ、東福寺法堂「蟠竜図天井画」(1881年焼失)の修復を数日で完成させる。1594年、伏見城、1597年、再建の伏見城、1604年、大坂城の千畳敷大広間の障壁画にも参加した。1615年、豊臣家滅亡で大坂城を脱出し、男山八幡宮の社僧で山楽の弟子・松花堂昭乗のもとに身を隠した。於江与(崇徳院)らの取成しにより京都に帰る。2代将軍・徳川秀忠、3代将軍・家光に重用され、再建された四天王寺、大坂城本丸障壁画、妙心寺・天球院障壁画などにも加わる。代表作に正伝寺方丈、養源院の障壁画がある。 泉涌寺に葬られた。山楽、山雪の子孫は京都に住み京狩野と呼ばれた。77歳。 ◆狩野 探幽 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・狩野 探幽(かのう-たんゆう、1602-1674)。男性。京都の生まれ。父・狩野孝信の長男。幼少より絵を描き、1616年、江戸城家康霊廟天画の絵師、1617年、江戸幕府御用絵師になる。1623年、弟・安信に狩野宗家を譲る。1626年、二条城、1627年、大坂城の障壁画、1632年、徳川秀忠霊廟、1633年、名古屋城本丸障壁画などを手掛ける。1638年、法眼に叙される。1641年、「東照宮縁起絵巻」、1642年、大徳寺本坊方丈、1647年、江戸城の障壁画、1662年、法印に叙される。73歳。 ◆二条城・天守 安土・桃山時代、1602年、徳川家康は二条城築城を命じる。天皇、公家、諸国大名に対しての権勢誇示、徳川家の城としての意味も含まれていた。1603年、本丸御殿(二の丸御殿)が完成する。 1603年に完成した「慶長期の天守」の詳細は分かっていない。現在の二の丸御殿北西付近にあったとみられている。周囲に一重の堀があり、南北に長い単郭の城が築かれた。方形五重の天守は、望楼型天守であり、古い様式になる。また、層塔型への移行期ともいう。二層-四層の屋根は入母屋造、最上階に望楼が載り、高欄が付けられ、火灯窓が開けられていた。外壁は柱を露出させていた。隅櫓として二重櫓、三重櫓、櫓門なども建てられていた。(『洛中洛外図屏風』)。天守取付櫓、小天守、付属廊下があったともいう。(中井家文書)。当初は、「二条亭」「二条新御所」「二条新屋敷」とも呼ばれた。 江戸時代前期、1624年、第108代・後水尾天皇行幸に際し、3代将軍・徳川家光は、城の大規模な改修、増築(寛永度造営)を行う。作事は小堀遠州による。城域を西に拡大した。本丸、南西隅に五層の「寛永期天守」(本丸南西、天守台跡)などを新造営する。天守台の石垣は、御三家筆頭・尾張藩が築造する。 新しい寛永期天守は、廃城になった伏見城天守を移し、層塔型に改造したとみられている。上層は下層よりも規則的に逓減させていた。徳川家光が築いた江戸城天守に類似していたという。方形二重区画城館であり、穴蔵(地下)があり、初重屋根に唐破風、二層目に比翼千鳥破風、三層目に千鳥破風が載った。総塗籠壁、望楼はなかった。初重は東西10間、南北9間あった。北西には三階櫓、北東に二重櫓、南東に二重櫓が建てられ、その間は長大な多門櫓で繋いだ。(中井家文書『二条御城御天守』『洛中洛外図屏風』) 二の丸の慶長期天守は、新築造された淀城(伏見区)に移されたという。1624年-1626年には、二条城内に慶長期、寛永期の新旧二つの天守が並存していたともいう。(『洛中洛外図屏風』)。寛永期の新天守も、江戸時代中期、1750年に落雷により焼失している。 現在は、本丸南西隅に寛永期新天守台の石垣部分のみが残されている。10間、9間、1154㎡、石垣の高さ21mになる。 ◆建築 二条城は、徳川家の城として機能した。城周辺の地形は、南が低いため、築城に際しては大規模な盛土が行われた。たとえば、二の丸南西部には、1.2mの盛土が行われている。 かつては天守、本丸三隅の櫓、外郭の4つの櫓と合わせて8つの櫓があった。現在は東南隅櫓の2つだけが残されている。二の丸の周囲は多聞塀(1800m)で囲まれている。かつて、狭間、石落としが備えられていたという。 ◈「外堀」は、四周を囲む。総石垣造で、南北400m、東西500mある。石垣は、古い石積の北東2/3・東側は堀幅が狭く、新しい石積の西・南側は広い。東から西を望むと「凸」型をしており、西側の堀幅が逓減している。堀幅は12-20m(13-19mとも)あり、北側の江戸時代前期、慶長期(1624-1645)築造は12m、東は9m、南側は18m、元和期(1615-1624)築造は20mになる。石垣は水面上5-6mある。外周は2kmほどになる。 ◈「石積」は、江戸時代前期、元和年間(1615-1624)、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)には、二の丸で「打込接ぎ(うちこみはぎ)」が用いられた。ぼほ方形石材(粗割)を用い、横目地は作らず、長辺部を揃えている。間詰石も多く用いられている。 寛永期は、本丸で「切込接ぎ」、「布目積」が用いられた。方形の加工石材により、横目地を通し、より精緻で隙間も少ないため間詰石も少ない。 なお、二の丸の北面、東面、南面にも切込接ぎが見られることから、改修時に旧石積を埋め、新たに積み直したとみられている。 ◈「東南隅櫓(すみやぐら)」(重文)は、城内の南東隅にある。江戸時代前期、1624年-1626年に建立された。初重東・南に出窓、出窓下に石落とし(幕末期)、矢狭間。二層には武者窓、窓の上下に長押形、一重北に千鳥破風。南面出窓上部に千鳥破風、壁は漆喰塗籠。5間四方(5間6間とも)、2層(二重隅櫓)。 かつて4つの隅櫓があった。江戸時代後期、1788年の天明の大火により、東北と西北の隅櫓は焼失し、現在はこの南東と南西の2つが残る。 ◈「西南隅櫓」(重文)は、城内の南西隅にある。石落は江戸時代末の改修による。4間四方、初重屋根は唐破風。 ◈「東大手門」(重文)は、城内の南東にあり二条城の正門になる。創建時は二階建の櫓門とした。御所のある西に開けられ、朝廷牽制の意味もあったという。 江戸時代前期、1624年の後水尾天皇行幸に際して、単層の薬医門に改修され、天皇は入城している。改修されたのは、衛士が階上に居る形式のため、天皇を見下ろす「無礼」回避のためだった。1662年に再び二階建の櫓門に戻され、軍事的な門に戻された。ただ、門内に枡形はなく、儀礼的な門だった。過去に少なくとも3度再建されている。現代、2014年-2016年、修理が行われている。 筋金の鉄扉、鉄板と鉄鋲が隙間なく打たれている。乳形の乳金物は、鏡柱の後方より打込まれ、肘金、閂(かんぬき)を受ける「コ」の字形の閂鎹(かんぬきかすがい)の先端を覆う。修復により、鏡柱、脇柱に装飾の銅板金箔の「錺(かざり)金物」は復元された。柱頭飾板、根巻金物ともいわれる。金箔と墨による塗装により、四弁唐花(しべんからはな)模様が施されている。城門としては珍しいという。妻は木連格子、棟には鯱が飾られている。形式は櫓門で石垣と石垣の間に渡櫓を渡し、その下を門とした。櫓には衛士が詰めた。武者窓が開き、庇(冠木)に石落としなどもある。大扉の金具である鉄製壺金(つぼきん)は3つある。鏡柱の肘金で受ける。左右脇に小扉が開けられ、通常はここより出入りしていた。奥は平虎口になっている。13間3間(5間とも)、入母屋造、本瓦葺。 東大手門脇の出隅(ですみ)の隅石は、「算木積み(さんきづみ)」と呼ばれている。石垣の隅の強度を増すために、切石の短辺(小口面)・長辺(長側面)を交互に組み積み上げている。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)後半-17世紀前半に用いられた。隅脇石、切石が用いられている。 門の南北に多聞堀がある。門二階へは昇り塀に守られて石段が付けられている。 ◈「北大手門」(重文)は、城内の北東、二の丸の北にある。北側にかつてあった京都所司代との行き来のために利用された。東大手門と同じ構造になっている。二階渡櫓は1間小規模になる。かつて、門内正面に番所(9間3間)があった。前面に土橋が架けられている。 ◈「西門」(重文)(非公開) は、城内の北西、本丸の西にある。江戸時代前期、寛永期(1624-1645)に建てられたという。埋門(うづみもん)と呼ばれ、石垣・多聞塀(土塀)を切って門が開かれている。かつて、門上に塀が築かれていた。正面・南半分は多聞櫓、北側は櫓門になっている。日常的な通用門として使われた。木橋が架けられ、木橋は非常時に落とされた。現在は、橋はなく、橋台が残る。 搦手(からめて)にあたり、有事には領主などは城外・外郭へ脱出した。江戸時代末期、1867年、最後の将軍になった15代将軍・徳川慶喜はこの門より城外脱出した。内部に枡形空間がある。門には江戸時代の在番の侍による狐などの落書きが残されている。 ◈「南門」は、城内の南東、二の丸の南にある。近代、1915年、第123代・大正天皇の即位にともない、饗宴場になった二条城のために新しく建てられた。現在は、橋は架けられていない。 ◈「長屋門」(重文)は、二の丸御殿の北東、土蔵脇にある。門番所があり、勤番侍の戯書きも残る。 ◈「桃山門」(重文)は、二の丸の南西、二の丸と本丸の間にある。門付近の内堀、堀は外堀とこの「ロの字型」の内堀の二重構造で本丸を囲む。本丸東櫓門への通路規制をしていた。寛永行幸の際には、この位置に建物があった。行幸御殿が仙洞御所に移された後に再建されたともいう。かつて存在した女院御殿の入口にあり、中宮御殿と繋がっていた。扉脇に詰所がある。長屋形式、7間。 ◈「鳴子門」(重文)は、二の丸の北西にあり、二の丸と本丸の間にある。桃山門と対になっている。規模は桃山門の半分程度になる。城内で最も小さい。北を正面とし、外に番所があった。薬医門。 ◈「塀重門」は、二の丸の南、二の丸庭園の入り口にある。門柱のみで上部の平行材はない。 「北仕切門(きたじきりもん、北中仕切門)」(重文)は、本丸の北にある。江戸時代前期、寛永年間(1624-1645)に作られた。冠木、鏡柱、扉には鉄板が張られている。門扉に潜戸が開けられ、通常はこちらを利用した。天守台のある本丸防御の意図があり、屈曲部に喰違いの仕切りの石塁(喰違虎口)、その上に土塁が築かれていた。両脇の高い石塁に門が埋め込まれており、石塁上からの敵への攻撃も考慮されていた。埋門。 ◈「南仕切門(南中仕切門)」(重文)は、本丸の南にある。寛永期に建てられた。北仕切門と対になっている。かつて、門上に塀が築かれていた。本丸防御の意図があり、扉に鉄筋、鉄鋲が取り付けられている。屈曲部に喰違いの仕切りの石塁があった。埋門。 ◈「番所」は、東大手門を入った右手にある。現存唯一の番所になる。徳川将軍不在の二条城は、門番所に「二条在番」という江戸から派遣された武士が警備のため常駐していた。毎年4月に2組(1組50人) が交代して番にあたった。現在は侍の人形が詰めている。江戸時代前期、1663年の墨書が残る。10間3間(19.6m×6.03m)、本瓦葺、下の庇は桟瓦葺。 ◈「台所」(重文)は、御清所の北隣にある、江戸時代前期、1624年-1626年に建立された。御清所の料理の間で調理し、台所で盛り付け、配膳などをした。西にかつて、裏方の建物群があった。土間、見張台(入口南方の中二階)、板間、通の間、囲炉裏の間、御膳所控の間、御膳所などがある。一面の竿縁天井、煙出しがある。入口扉に四葉金具、庇に鉄鋲、端に銅製飾金具。入母屋造、本瓦葺。 ◈「御清所(おきよどころ)」(重文)は、二の丸御殿の北にある。安土・桃山時代、寛永行幸の饗応のために建てられた。御清所の料理の間で調理し、台所で盛り付け、配膳などをした。囲炉裏があり南に井戸も備えられている。天井、屋根に煙抜きがある。その後、年貢米の管理をする役人が使用した。貴重な遺構になっている。35m、20m。 ◈「北土蔵(米蔵)」(重文)は、本丸の北西にある。米蔵として使われた。江戸時代には11棟建てられ、幕府直轄領(山城、丹波、大和)からの年貢米を貯蔵していた。城は、幕府の財務出張所になっていた。北土蔵の内部は2部屋に仕切られている。米蔵の現存例は二条城だけとされており、非常に貴重という。窓は4つ、2戸、梁間3間、桁行17間、本瓦葺。 ◈「南土蔵」(重文)は、本丸の南西、北土蔵の南にある。2戸、梁間3間、桁行18間・9間、本瓦葺。 ◈「土蔵(米蔵、長屋門、門番所)」(重文)は、二の丸御殿の北東にある。ここには、長屋門を挟み3戸になる。門番所が付いている。かつて、南にさらに矩折(L字型)で7戸の土蔵が繋がっていた。 ◈「収蔵庫」は、現代、1982年に建てられた。模試室、収蔵庫がある。障壁画の原画が展示、保管されている。これに伴い、二の丸御殿内の障壁画は複製に差し替えが行われている。 ◈「展示・収蔵館」は、現代、2003年に築城400年記念として建てられた。二の丸御殿の障壁画が収蔵されている。 ◈「土塀(多聞櫓)」(重文)は、4つの隅櫓の間を繋いでいる。親柱が漆喰に塗り込まれている。背後は、石製の垂直に立てられた控柱で支えている。柱と塀の間には、上下2本の水平に支える貫と、下から斜め上に伸びた2本の補強材で支えている。 ◆二の丸・本丸 江戸時代前期、1626年、徳川家光は、後水尾天皇行幸に際して、二の丸の西に「本丸」を拡張した。2代目「五重天守(寛永天守)」、「三重櫓」、「二重櫓」、それらを囲む「多聞櫓」も造られた。 「二の丸御殿」(国宝)は、二条城内で唯一残された江戸時代前期の遺構になる。武家風書院造であり、江戸時代前期、寛永年間(1624-1643)に改修が行われている。南東の車寄・遠侍(とおざむらい)から北西方向に、式台(しきだい)、大広間、蘇鉄の間、黒書院、白書院の6棟の建物(総面積1000坪)が斜めに繋がる雁行の形に配列されている。入母屋造、本瓦葺。 廊下には「鴬張り」の仕掛けが施されている。床板とその下の「根太」といわれる下地の角材の間に「目かすがい」といわれる金具が渡して付けられている。このため、床板を人が踏むと隙間のかすがいの部分が人の重みで軋み、鴬の鳴き声のような音がする。これらは、殿内への不審者の侵入を防ぐために使われたとされた。 ただ、構造的には音が出るように設計されていない。近年では、軋み音は「忍び返し」の類ではなく、単なる経年変化に伴う金具と釘の摩耗音とされている。 ◈「唐門」(重文)は、二の丸の東南にある。二の丸御殿の正門になる。江戸時代前期、1624年-1626年に建立された。後水尾天皇の行幸の際に新築された。現代、2013年に大修理が施されている。 「鍮石門(ちゅうせき-もん)」ともいう。極彩色、絢爛な彫刻が施され、彩色彫刻、金色の飾金具などで細部まで装飾されている。正面・背面の飾金具は菊華紋、鳳凰、葵紋が残されているところもある。正面上段に蝶、欄間蟇股に亀、左右に鶴、背面上段に蝶、欄間に鳥、蟇股に黄安仙人、妻飾は獅子、牡丹になる。ほかに雲龍、竹虎、唐獅子などが見られる。前後に唐破風屋根があり、向唐門になる。両開きの唐戸がある。 現代、2013年の大修理の際に、垂木の先の菊紋の飾金具下に、旧徳川家の葵の家紋が隠されていたことが判明した。江戸時代後期、1867年の大政奉還後、二条城は朝廷に移管され離宮になった。この時に、改装されたとみられている。 切妻造、檜皮葺、四脚門。 ◈「御殿車寄(車寄)」は、江戸時代前期、1625年-1626年に建立された。聚楽第の遺構ともいう。床は牛車で中に入れるように四半敷(石敷きの縁に対して目地が45度になるように斜めに敷いたもの)になる。欄間の彫刻は表と裏が異なる意匠になっている。表側に5羽の鸞鳥、松・牡丹、上部に雲、下部には笹が施されている。正面に唐破風。桁行5間、梁間3間、一重、入母屋造、310坪。桧皮葺。 ◈「遠侍」は、江戸時代前期、1625年-1626年に建立された。二の丸御殿最大の建物になる。家臣が伺候する部屋であり、諸大名が控えた。木連格子(きづれごうし、縦と横の材の間隔が等しく、間が正方形になる格子。狐格子)がある。本瓦葺床、1046.1㎡、桁行8間、梁間8間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「式台」(国宝)は、江戸時代前期、1625年-1626年に建立された。桁行正面3間、背面5間、梁間右側面4間、左側面6間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「蘇鉄の間」は、江戸時代前期、1625年-1626年に建立された。桁行右側面8間、左側面9間、梁間正面1間、背面3間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「大広間」は、江戸時代前期、1625年-1626年に建立された。将軍が諸大名と対面する部屋だった。折上格天井、一の間(上段の真)は、正面に床、違棚、付書院、帖台構(武者返し)、二重折格天井。格間(ごうま)に極彩色の楕円繋ぎに牡丹崩しの模様、長押の釘隠しに飾り金具がある。三の間は外様の控の間になっている。各欄間は桧の一枚板を両面から透し彫りにする。広縁の外廻り障子上の欄間に、草木鳥獣の90面以上の彫刻が施されている。木連格子(きつれごうし)、懸魚(けぎょ)に鰭付(ひれつき)、破風に飾金具。桁行右側面8間、左側面7間、梁間正面7間、背面5間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「黒書院」(国宝)は、江戸時代前期、1625年-1626年に建立された。将軍の私的な対面所として使われた。「小広間」とも呼ばれる。書院造であり、上段の間に折上格天井、床・付書院・2カ所の違棚・帖台構がある。欄間に花狭間菱格子がある。桁行正面7間、背面8間、梁間右側面6間、左側面8間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「白書院」(国宝)は、江戸時代前期、1625-1626年に建立された。寛永年間(1624-1645)、「北之御殿」と呼ばれた家光の「御座の間」があった。将軍の居間、寝所になっていた。上段の間がある。桁行6間、梁間6間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「行幸御殿」は、江戸時代前期、1626年の後水尾天皇の行幸に際して新造された。現在の二の丸庭園の南にあり、豪華な建物であり檜皮葺だった。ほかに中宮御殿、女院御殿、女官の局などがあった。行幸御殿と二の丸御殿は、御次之間により繋がれていた。行幸後は、暫時、撤去されている。 ◈「女院御殿跡」は、本丸の南東、南仕切門の東にあった。現在は空き地になっている。後水尾天皇の実母・中和門院(1575-1630)の御殿、付属施設があった。 ◆二の丸御殿の見学順路 二の丸御殿の現在の見学の順路は、33室(800畳)を巡る。廊下の総延長は450mになる。3000面以上の狩野派による障壁画が現存している。そのうちの954面が、国の重要文化財の指定(1982)を受けている。車寄から入ると、遠侍の柳の間、その奥の若松の間には、目付け役が控えており、来殿者の受付を行っていた。腰高明障子、襖絵に柳が描かれている。 ◈「三の間(虎の間)」は、参上した外様大名、徳川家侍の控室にあてられた。三の間の奥(北)に「芙蓉の間」がある。「二の間(虎の間)」、さらに「一の間(虎の間)」へと進む。 ◈主室の「一の間(上段の間、76畳半)」は、徳川家の侍の控えの間になっていた。江戸時代前期、1611年、家康は大坂城より二条城に豊臣秀頼を呼びつけている。家康は、加藤清正、浅野幸長らに護られた秀頼と会見した。家康は秀頼の落ち度を口実に、豊臣家の弱体化を謀ろうとしたが、秀頼に過誤は見られなかった。清正と幸長は秀頼を守護し、万が一の場合に備え、清正は密かに懐中に短刀を忍ばせていたという。 障壁画は狩野門下の筆による「竹林豹虎図」(東面4面、北面4面)で、金地に虎と豹の2匹が竹林で水を飲んでいる様が描かれている。当時、豹は雌の虎と考えられていた。これらの絵は、訪問者を威圧する意図があったという。絵は舶来の毛皮を見て描かれたという。廊下天井は格天井、近代、1900年に絵が描かれている。 ◈「式台(色代)の間」は、大名が老中職と対面し挨拶を交わす部屋であり、献上品はここで取り次がれた。老中一の間-三の間がある。狩野探幽筆2本の松の障壁画がある。城内に数多く描かれている巨木の松の絵は、将軍家の松平に通じ、その権威、不老長寿、吉祥、繁栄などの意味が込められている。東入口杉戸の「獅子図」は、「八方にらみの獅子図」といわれ、いずれの方向から見ても正面を向いているように見える。 ◈「大広間」は、「上段の間」に座した将軍が「下段の間(二の間)」の大名と対面した最も格式の高い部屋になっている。改造以前には、上段、中段、下段の3室があった。改造時の間仕切り枘穴(ほぞあな)の埋め木跡が内法長押上に残る。 「三の間」の欄間には、厚さ35㎝の檜の一枚板に極彩色の孔雀(鳳凰とも)、唐松、牡丹の透かし彫りがある。北(奥)の四の間(槍の間)から見ると、全く違った意匠の透し彫り(唐松、牡丹、薔薇)になるように抱き合わせで彫られている。長押の飾り金具は、花熨斗(はなのし)形の豪華な釘隠しで、銅の地金に金張りになっている。障壁画・壁貼図は、吉祥を意味する狩野探幽筆、紙本金地著色「松孔雀図」(各229.9×187㎝、236.7×235.3㎝)が描かれている。 ◈主室の「二の間(下段の間、44畳)」は、将軍謁見の様子が人形により再現されている。「上段の間」に将軍、刀小姓、「下段の間」に老中、高家、若年寄、諸大名からなる。江戸時代前期、1626年の後水尾天皇の行幸の際に、南庭に造られた能舞台(大広間の南付近)の見所に使われた。 また、江戸時代後期、1867年10月、15代将軍・慶喜(1837-1913)がこの部屋で大政奉還を行い、政権を朝廷に返上することを申し出た。翌日、朝廷がこれを許可し、ここに徳川家が終焉した歴史的な場所になったとされる。なお、近年の研究では大政奉還の際に諸藩に意向を伝えたのは、老中・板倉勝静(1823-1889)であり、慶喜はその後に数人に面会したとされる。 二の間と一の間の境には仕切りはなく、大名は下段の間(二の間)に座り将軍に対面した。上段の間との間に黒漆塗りの框、天井下に小壁、欄間には鳳凰と牡丹が描かれ、折上天井になっている。壁面に「松孔雀図」が描かれている。 ◈二の間に続く「一の間」(48畳)は、将軍が南面して座した御座所になっている。天井は二重折上天井、帳台構(武者隠し、警護の武士が控える間との説には異説もある)、違棚、床の間、付書院の武家風書院造になる。松(樹高3.5m、枝ぶり7m)の障壁画は狩野探幽筆といわれている。一の間の奥(東)、帳台の間は、襖奥の14畳に将軍護衛の侍が常に控えていた。 ◈「蘇鉄(そてつ)の間」は、渡り廊下であり、かつて畳敷き、現在は板敷きになっている。かつて杉戸、壁に狩野探幽の蘇鉄の絵が描かれていたことから名付けられた。現在、その絵はない。二の丸御殿庭園には多くの蘇鉄が植えられており、ここより鑑賞し、庭園と障壁画は互いに連関していた。 現在は蘇鉄の間前に、鍋島藩の鍋島勝茂(1580-1657)が、江戸時代前期、1626年に1本を献上したという樹齢150年以上の蘇鉄の植栽がある。醍醐寺・三宝院にも蘇鉄が植えられており、二条城の作庭も賢庭との説もある。なお、毎年11月末-3月末には藁の菰(こも)が巻かれる。葉は上向きにまとめられ、縄で縛る。これに藁を差して下向きの傘状に幾重にも連ね、樹木全体を覆う。傘は耐寒、雪除けにもなる。 ◈「黒書院(小広間)」は、将軍と親藩、譜代大名のみが入れる部屋で、内輪での謁見を行っていた。江戸時代後期、1867年の大政奉還の審議もここで行われた。「三の間(浜松の間)」には狩野常信(探幽弟の尚信とも)の絵(松原、浜辺、鷺)が長押上の壁面に描かれている。ここは譜代大名の控えの間になっていた。「二の間(桜の間)」にも常信(尚信とも)の障壁画「桜花図」がある。満開から散り初めの頃の桜、さらに仲春から晩春に移る頃の躑躅が描かれている。「一の間(上段の間)」は、上段の間、御座所、床の間、付書院があり、書院造では珍しい違い棚が2つ備えられている。絵は床の間に松、付書院腰障子に楼閣山水、戸奥に紅梅、桜、柴垣、壁面に八重桜、水辺に、躑躅などが描かれている。長押には巨大な釘隠し牡丹の花を、熨斗で束ねた意匠がある。 ◈「白書院」は、将軍の居間と寝室になっており、将軍とおつきの女性のみが入ることを許された。江戸時代には御座(ござ)の間と呼ばれた。江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)の改修が行われている。折上格天井(52面の四季の草花の絵、花卉図)の一の間(上段の間、寝所)、二の間(下段の間)、三の間、四の間(非公開)、帳台の間、南東に指出の間などがある。一の間に床の間、付書院、違棚、帳台構えがある。一の間から四の間まで探幽の教育係だった狩野興以、狩野長信の山水水墨画が描かれている。一の間と二の間には、中国の名勝「西湖」が描かれる。点苔(てんたい)という山水画の技法により、岩石や枝幹などに付着した苔、小植物が細密に描かれている。二の間に「楼閣山水図」、三の間西に「四睡図」が描かれる。四の間には柳の絵などがある。 ◈黒書院に戻る。江戸時代には「小広間」と呼ばれ、内輪の対面所として使用された。一の間の「桜花雉子図」には、早春の梅と桜とその蕾が描かれ、帳台の間、四の間(菊の間)には探幽の障壁画(流水、菊、長押上に芒・扇)がある。回廊の牡丹の間の杉戸絵は「花籠図」、襖絵に流水・牡丹の絵がある。蘇鉄の間を通り、大広間に向かう。 ◈「大広間一の間(上段の間)」には、床の間、違い棚、右手に帳台構、左手に付け書院、二重折上格天井になっている。二の間との間に漆塗りの框、小壁があり下段として分けられている。四の間(槍の間、52畳半)は、将軍上洛の際に武器を納めた部屋という。二の丸御殿内で最も知られた探幽の長大な障壁画「松鷹図」がある。一羽の鷲と二羽の鷹、巨大な松(11m)、渓流などが描かれている。格天井には78面の孔雀図がある。 ◈式台(色代)の「老中の間」では老中職が執務を行っていた。三部屋(一の間、二の間、三の間)あり、天井は板張り格天井(孔雀図)、長押上は白壁塗りという質素な造りになっている。長押下に春から秋にかけての雁の景色が描かれている。一の間(「春夏の芦(蘆)雁図」)、二の間(「秋の田圃芦(蘆)雁図」)、三の間(冬の鷺の光景「雪中柳鷺図」)で飾られている。 ◈遠侍の「一の間」、「勅使の間」は将軍が朝廷からの使者を迎えた対面所になっていた。ここでは上段に勅使が座り、将軍は下段に座った。「下段の間」(35畳)に金地に「桧(檜)図」(狩野甚之丞)があり源氏雲と林が描かれている。遠近法が取り入れられ、手前の木が大きく描かれる。「上段の間」(21畳)は、床の間(「青楓図」)、違い棚(貼付壁に「楓の枝」「海と海棠」、天袋小襖に梅、山吹、桜、牡丹、裏に蒲公英、菫)、帳台の間に帳台構え(武者隠し)がある。棚板、天袋底板木口、海老束などに散金具が施されている。 ◈「若松の間(五の間)」(非公開)には、若松が描かれている。若松の間は、格天井格縁を葡萄棚に見立て金地に葡萄の蔓が描かれている。葵紋の飾金具が施されている。「柳の間(四の間)」では、来殿舎の受付を行っていた。柳と薔薇が描かれている。「六の間」には、芙蓉が描かれている。 ◈二の丸御殿の障壁画は、300面以上あり、すべて狩野探幽と狩野派の絵師(長信、甚之丞、尚信、安信、新右衛門、左兵衛、隼人、山楽、輿以、信政)などにより制作された。このうち954面が重要文化財に指定されている。探幽は二の丸御殿で総金地に長押の上下に渡り構図を試みている。 おもな作品は、遠侍の一の間・二の間・三(虎)の間に「竹虎図」(甚之丞)、勅使の間「楓檜桃図」(甚之丞)、柳の間「柳図」(道味)、若松の間「若松図」(道味)、芙蓉の間「芙蓉、黄蜀葵、竹に雀」(重信)が描かれている。 式台の式台の間「柳に鶴図」(探幽)、老中の間「芦雁、雪中柳鶯図」(不明)。 大広間の一の間・二の間・三の間・四の間に「松鷹図」(探幽)(各236.7×235.3㎝)は松の巨木に鷹が羽を休め、鋭い眼光で威圧する。帳台の間「龍田川紅葉図花鳥図」(探幽)。 蘇鉄の間の杉戸「蘇鉄図」(探幽)など。 黒書院の一の間「花鳥図」(尚信)、二の間「桃花雉子図」(尚信)、三の間「海辺松鶯図」(尚信)、菊の間「菊扇面散図」(尚信)、帳台の間「花木図」(尚信)、「三保の松原図」(尚信)、「住吉図」(尚信)、牡丹の間「牡丹図」(尚信)。 白書院の一の間・二の間・三の間に「山水図」(輿以)、四の間に「梅竹雀芦雁図」(輿以)など。 ◆本丸・旧本丸御殿 江戸時代前期、1626年の第108代・後水尾天皇行幸に向けて、1624年に3代将軍・徳川家光は大規模な改修、増築(寛永度造営)を行う。面積は西側に1.5倍に広げた。作事は小堀遠州により、本丸(盛土2m以上)、南西隅に五層の天守などを造営する。この2代目の天守は、伏見城天守を移している。これを層塔型に改造したとみられている。 旧本丸御殿は、江戸時代前期、1626年に完成した。二の丸御殿の面積にほぼ匹敵し、敷地は櫓門一階分高く造成されていた。5200坪あり、内堀の土を掻き揚げて土盛りした。東より遠侍、広間、書院、御殿が建てられていた。いずれも杮葺だった。4棟の御殿内部は、狩野派の障壁画で飾られていた。行幸時には、大御所(前将軍)秀忠の宿所になった。江戸時代中期、1750年、落雷のために焼失した。1788年、天明の大火により焼失する。幕末、15代将軍・慶喜の住居として再建される。近代に入り、1881年に慶喜の住居は撤去された。1893年-1894年、現在地に旧桂宮邸の御殿(京都御苑今出川御門)を移している。 ◆現在の本丸御殿 現在の本丸御殿は、二の丸御殿の西に位置し、周囲を内堀に囲まれている。面積は16800㎡(約5200坪)ある。玄関、御常御殿、御書院、台所、雁之間の4棟からなる。 ◈「本丸櫓門(やぐらもん)」(重文)とその前に架かる木橋の「東橋」は、本丸の東、本丸御殿の内堀と二の丸御殿を結ぶ。櫓門は寛永期本丸の唯一の遺構になる。 江戸時代前期、1626年に、後水尾天皇行幸に際して造られた。 橋廊下、二階廊下、南北通用の門が設けられた。このため、現存する東櫓門の二階部分に、橋廊下が結合し、さらに東の二階廊下に通じていた。橋廊下の下に現在の木橋が渡されており、二重構造になっていた。このため、本丸御殿の遠侍と二の丸御殿の黒書院との間は、木橋ではなく階上でも御殿間を往来できた。後水尾天皇の行幸に使用され、天皇は外部から姿を見られずに殿舎間を移動できた。本丸御殿側から進むと、本丸御殿の遠侍、渡廊、櫓門二階、橋廊下、二階廊下、溜蔵(たまりぐら)、溜蔵一階より廊下を経て二の丸御殿の黒書院に至る。 1687年には二階廊下が撤去される。1704年に橋部分も改修された。1687年、二の丸側の溜蔵、二階部分は修理される。江戸時代後期、1862年、将軍家茂の上洛を迎えるために、二の丸殿舎の整備が行われている。近代に入り、京都府庁、離宮になり一部が改修された。近代、1930年、昭和期(1926-1989)初期に橋廊下、溜蔵は解体された。部材は保存されており、今後、復元の予定があるという。現代、1995年の阪神・淡路大震災で構造に歪みが生じており、2024年3月に修復工事が完了する。 ◈「東虎口」は、本丸の東、本丸櫓門の西付近にある。左右に袖堀、奥の石垣上に南北方向に多聞櫓が設けられていた。東西方向には櫓門の二階部分に繋がる渡廊があった。その下には、石塁の間に埋門が設けられ、抜けると内桝形が残る。南に狭い雁木の石段が上がり、北、西にも「Γ」型の繋がった雁木が残る。 ◈「旧桂宮御殿(現在の本丸御殿)」(重文)は、二条城との関係はない。京都御苑今出川御門内にあった旧桂宮邸の御殿(玄関、書院、台所、雁の間、御常御殿)を本丸内に移築(1893-1894)している。貴重な公家住宅遺構になる。御常御殿の一階主室は書院造、三階は数寄屋造になる。 江戸時代後期、1847年に建てられた。第120代・仁孝天皇の皇女和宮(1846-1877)が14代将軍・家茂に降嫁する前に1年8カ月住した。1854年、内裏炎上の際にも延焼を免れ、その後、第121代・孝明天皇の仮皇居に使われていた。 現在は、補強工事未完のために、2007年より公開中止になっている。 ◈「玄関(車寄)」(重文)は、西にある。玄関(20畳)、奥に取次の間(衝立に大原呑舟筆「波濤に鷲の図」)、2つの面談所、北に内玄関、青侍部屋、南に殿上の間、公卿の間、使者の間の3室がある。入母屋造、桟瓦葺、唐破風銅板葺の車寄。 ◈「御書院(ごしょいん)」(重文)は、南より御書院3室、御中(おんちゅう)書院(四季の間)4室、雲鶴(うんかく)3室に分かれている。御書院は一の間(14畳)は御座所で上段の間、格天井、床間、違棚がある。違棚天袋に原在照筆「四季草花に錦花鳥」がある。二の間(14畳、公家様)、三の間(21畳、武家様)・揚舞台の間(能舞台に変わる)がある。御中書院の四季の間に、春之間に円山応立の絵、冷泉為恭筆の違い棚天袋の「住吉社頭図」、地袋「貝尽図」、夏之間に田村挙秀筆の絵、秋之間に岸竹堂筆、冬之間に星野蝉水(せんすい)筆。 ◈「御常御殿」(重文)は、宮家の日常の場として使われた。1階一の間(御座の間)には、貼付壁に狩野永岳筆「松鶴図」がある。皇女和宮、桂宮家最後の淑宮が過ごした。二の間(草花の間)に中島来章筆「四季草花図」、三の間(耕作の間)に中島華陽筆「四季耕作図」、四の間(御寝の間、雉の間)に長野祐親筆「雉草花図」、飾り棚地袋に「籬に菊図」、五の間(萩の間)に八木奇峰筆の萩の絵、女官控室、南東に化粧の間がある。3階には御座所、控の間、次の間がある。廊下杉戸に八木奇峰筆華麗な「花車図」「糸桜に鶴図」、原在照筆「梅に蘭陵王」「桜に納曾利図」。 三階内部は数寄屋風、一部二階建(中二階)、一階は西面、入母屋造、二階は寄棟造、起り屋根、桟瓦葺。 ◈「台所」(重文)は、移築の際に御清所に改造し、西の雁の間と繋いだ。第123代・大正天皇御大典の際に改造されている。近代、大正期(1912-1926)の配電設備が残されている。雁の間2室あり、中島来章筆の障壁画がある。 ◈「天守台跡」は、東南隅に残されている。徳川家康により改築された五層の天守があった。天守は、10間9間、高さ28m、東西22m、南北20mあった。北側に2間半8間半の付櫓が建てられていたという。江戸時代中期、1750年に落雷により焼失する。近代、1877年には全焼した。 天守台へは「岩岐(がんき、雁木)」という石段が付けられている。広く横長の階段状になっている。非常時にどの方角からも駆け上がり、下ることができた。本丸の四周、南北の仕切門の本丸側もすべて雁木になっている。天守台の石垣部分は、10間、9間。1154㎡。石垣の高さ21m(水面より15mとも)。 ◈「西虎口」は、多聞塀(土塀)の下に埋門である西門を配し、内側に「内枡形虎口」があった。さらに、本丸西側の内堀に張出す形で、「外枡形虎口」があり複合的な入口になっていた。堀には木橋が架けられ、非常時には落とされた。 外枡形虎口は周囲を土塁が囲み、木橋の本丸側には門が開かれていた。南北方向の本丸土塁の本丸側には長い雁木がある。内枡形虎口は本丸より一段低く、南、東に鍵の手に折れて東に続く多聞櫓があった。北側に建物はなかった。東西方向の進路は、本丸外、内部でそれぞれ南北方向に2度曲げられ、ここでも複合的重層的な防御が採られている。 ◆茶室 清流園の茶室・「和楽園」は、本席表千家の「残月亭」を模している。伊勢ゴロタ石の州浜の前に「香雲亭」もある。 ◆障壁画 二の丸御殿の障壁画は近代以降のものも含め3500点を超えている。このうち、障壁画1016面が重文指定されている。江戸時代前期、1603年、1626年、近代、1884年の三期にわたり大規模な制作が行われた。大半は金箔を貼り付けた金碧画になる。 寛永期の制作は、すべて狩野派の手によるといわれている。一般的には、遠侍は狩野派門人、式台・大広間は探幽、黒書院は尚信、白書院は興以という。また、遠侍の勅使の間・虎の間は甚之丞ともいう。遠侍については道昧、長信ともいう。式台の老中の間、大広間の三の間は興以、渡辺了慶ともいう。大広間の三の間は長信、四の間は山楽ともいう。 二の丸御殿大広間四の間は将軍の武器を納めた所という。障壁画は狩野派による「松鷹図(まつたかず)」がある。江戸時代前期、1626年の改修時に描かれた。襖、壁貼り付け37面、高さは4m。金箔に鷹二羽、鷲一羽が松や岩場に止まっている。絵師は、狩野探幽(1602-1674)とも、狩野山楽(1559-1635)ともいう。絵は長押の上まで描かれている。当時としては斬新なことで、探幽が始めたといわれている。かつて、二の丸庭園の実際の松とこの障壁画が同調し、観るものを圧倒していたという。現在は展示・収蔵館に保管されている。 虎の間(遠侍一の間-三の間)は、障壁画に虎と豹の絵が描かれている。参上した大名の控室として使われていた。 白書院に狩野興以(?-1636)、長信(1577-1654)の山水画、黒書院に狩野尚信(1607-1650)の花鳥画がある。 ◆文化財 「釣鐘」は、二の丸庭園入り口右手に2つ置かれている。薩摩・長州から徳川幕府軍が攻められた際に、城の北にあった京都所司代(千本屋敷)との間で、非常事態を知らせる警報の役割に使われたという。1つの鐘は所司代に吊るされていた。 ◆庭園 ◈「二の丸庭園」は、二の丸御殿の南西にある。作事奉行・小堀遠州(1579-1647)作とされる池泉回遊式庭園(書院造庭園)であり、安土・桃山時代-江戸時代前期、1602年-1603年頃に作庭されたという。また、小堀を含む5人が作庭指導したともいう。 江戸時代前期、1626年の第108代・後水尾天皇行幸の際には、一部改修があったとみられる。庭は北の書院、大広間からばかりではなく、新たに増築された池の南の檜皮葺の「行幸御殿」からも鑑賞できるようになった。庭園は行幸御殿、池の西に「中宮御殿」などの殿舎に取り囲まれ、中庭として機能していた。池中南には「御亭(おちん)」、池奥に「長局」が建てられていた。池には2つの島と4つの木橋(現在は石橋)が架けられた。大広間からは、庭園の西に五層の天守の一部が望めたという。 8代将軍・吉宗の時代(1716-1745)に、庭園の改修が行なわれ、池の南東が拡張された。だが、幕末には荒廃する。 近代、宮内省所管になる。庭園は5回以上改修され、現在の形になる。近代、1939年に京都市移管になり、同年に名勝に指定、現代、1953年に国の特別名勝に指定された。 庭の観賞は、三点より行う三方正面になっていた。1.庭の東、大広間一の間(上段一の間、将軍の座)、2.北の黒書院一の間(上段の間、将軍の座)、3.現存しない庭園南の行幸御殿上段の間(天皇の座)・御亭による。このように、視点場が複数あることから「八陣の庭」とも呼ばれた。 神仙蓬莱の世界を表した庭園であり、護岸に巨石を用いた蓬莱島(中島)に橋が架かるのは、徳川家の繁栄を願う吉祥の庭の意味も込められている。羽石と鶴首石の据えられた鶴島、亀島など4つの島がある。蓬莱島には、どの方向からも亀島か鶴島に見えるようにいくつかの亀頭石、亀尾石が立てられている。また蓬莱石、三尊石が組まれ石橋が架かる。蓬莱島の左に鶴島があり鶴首石、羽石が組まれている。蓬莱島の右手にも亀島があり、手前に大きな屏風岩が据えられている。 石橋は、南西護岸に架かる青石の「大石橋(青石、結晶片岩)」、亀島と蓬莱島に架かる高低差のある3橋が架かる。これらの橋は視点が重なることを避けている。作庭当初は木橋だったという。近代、明治期(1868-1912)以降の改造による、北西の2段落ちの滝石組がある。旧滝はその左、現在の滝添石の左隣に組まれていたという。そのほか多くの巨石、垂直面の石などによる構成になる。 蘇鉄の間前に、樹齢150年以上の蘇鉄の植栽がある。家光の時、鍋島藩の鍋島勝茂(1580-1657)が、後水尾天皇行幸に先駆け献上したものという。かつて、吉宗の時(1716-1745)には15本の蘇鉄が植えられ、蘇鉄の間からこれらを鑑賞していたという。 池の南東護岸は遠州が好んだ直線的な構成になっており、仙洞御所などにも取り入れている。 ◈「本丸庭園」は、本丸御殿の南にある。洋風芝庭で、御常御殿3階の楼からの眺望が配慮されている。東南隅に月見台(築山)があり、芝生に曲線の園路が引かれている。皐月の刈込、石段(岩岐)沿いにアラカシ、ベニカナメなどを植栽し、燈籠なども据えた。 庭は、江戸時代後期、1788年の天明の大火により延焼したとみられている。幕末、15代将軍・慶喜の居室が建てられ、庭園は茶庭風に改修された。近代、1881年に居室が撤去になり、庭園も取り壊された。1893年-1894年に京都御苑内の旧桂宮邸の一部が移築され、その際に枯山水庭園が作庭されている。だが、1895年の第122代・明治天皇行幸に際して、1896年に現在見られる芝庭風築山式庭園に改修されている。 ◈「清流園」は城内北にある。この地には、創建時に城内通路と天守の一部が存在したという。江戸時代前期、1624年-1626年に天守は淀城に移され空地になる。1634年以降、同心の住居群が建造され幕末まで存在した。江戸時代後期、1788年に天明の大火で焼失し再建されている。近代に入り撤去され、緑地に整備されたとみられる。近代、1915年、第123代・大正天皇即位式饗宴の儀の会場になり、翌1916年より城内の復旧工事に伴い、饗宴施設の一部は岡崎桜の馬場(現在の京都会館付近)へ移築撤去された。その跡地に、造園家・7代小川治兵衛(1860-1933)による疎林式庭園が造られた。1950年には進駐軍のテニスコートになり、現代、1965年に清流園が造営された。命名は高山義三(1892-1974)市長による。 庭園(16500㎡)は、旧角倉了以の屋敷(現在の日本銀行京都支店付近)の一部、庭石880個、庭木等を用い、そのほか集められた銘石300個、加茂七石などを用いて完成した。西の池泉回遊式山水園(和風庭園)と東の芝生の洋風庭園、緑の園の和洋折衷庭園になっている。西の池泉には、伊勢ゴロタ石を敷きつめた州浜が造られている。茶室「和楽庵」は、現代、1965年に建てられた。表千家残月亭を写している。河原町二条の角倉了以邸にあった「香雲亭」が移されている。 ◈「加茂七石」の庭がある。また、清流園茶室「和楽庵」前にも「加茂七石」の庭石が使われている。 鴨川では、古くより「加茂七石」(加茂川石)といわれる銘石を産した。庭石、水石などに用いられ、文人により愛でられた。 加茂七石は、一般的には鴨川上流の「紅加茂石」「雲ヶ畑石」、貴船川の「貴船石」「畚下(ふごおろし)石」、鞍馬川の「鞍馬石」、静原川の「賤機(しずはた)石」、高野川の「八瀬真黒(まぐろ)石」の七つをいう。現在はほとんど産しない。 二条城内では、「畚下(ふぐろ)石」「紫貴船石」「紅加茂石」「糸掛石」「畑石」「鞍馬石」「八瀬真黒石」が「加茂七石」として紹介されている。 ◆井戸 かつて城内には、10基以上の井戸が掘られていた。二の丸には方形の石積井戸が残る。 ◆二条城石垣 堀川の西岸の夷川橋北-二条橋南(230m)に、安土・桃山時代、1603年頃、二条城築城に伴い築かれた石垣が復元されている。 石には、工事を分担した藩の刻印などが21カ所に刻まれている。「是ヨリ北紀州」とあり、紀州浅野家は、北の石垣を普請した。近代、1939年に国の史跡に指定された。 ◆御土居 安土・桃山時代、1591年に豊臣秀吉は御土居を築造した。その後、江戸幕府は、土塁の上に植えられていた竹を、二条城整備のために建築資材として使用していた。 ◆大坂夏の陣 江戸時代前期、1615年旧4月4日に、徳川家康(1542-1616)は駿府城を発つ。大坂城総攻撃(大坂夏の陣)のための出陣命令を東海・西国の諸大名に下しながら、18日に二条城に到着した。他方、旧4月10日に将軍・徳川秀忠(1605-1623)は江戸城を発し、旧21日に伏見城に着いている。 旧28日に、家康は二条城より大坂城に向け出陣の予定だった。その前日の旧27日になって、大坂方の500余人による家康の留守を狙った京都での後方攪乱の知らせが入った。市中での放火・蜂起・二条城の占拠に加え、大坂城よりの反撃計画だった。 家康は急遽出陣を取りやめ、京都所司代・板倉重勝(1586-1657)に捜索を命じた。潜伏者の捕縛が行われ、首謀者・木村宗喜(?-1615)も捕らえられた。宗喜は古田織部(1544-1615)の家臣だった。逮捕者に対しては拷問・磔・市中引き回し・火焙り・斬首などが行われた。 旧5月5日、家康は二条城より改めて出陣した。大坂城に立て籠もった豊臣方5万に対し、徳川方は15万5000の大軍だった。旧7日正午頃に決戦が始まり、豊臣方は終始苦戦を強いられ、夕方に天守閣が焼失した。旧8日夕刻に家康は二条城に帰還している。 ◆天明の大火 江戸時代後期、1788年旧1月の天明の大火で、二条城では大きな被害があった。北西から火が入り、本丸御殿、同心長屋、東番衆小屋、西番衆小屋14軒、多門櫓、隅櫓が焼失した。二の丸御殿だけが残る。 大名火消しの当番だった亀山藩藩主・松平信道(1762-1791)らは、延焼地域を西に大きく迂回し、自ら城内に入り防火活動をした。この時、幕府の二条城に大名・家臣が入場する際には、大番頭の許可・鑑札(火消に任じられたことを証明)が必要だった。鑑札の到着が遅れたため、人数を制限することで入城が許可された。信道らの防火活動中に風向きが変わった。御所への延焼が危惧されたため、信道は供回りの数人とともに騎馬で御所に向かった。午前0時頃に二条城では鎮火している。 その後、二条城では同心長屋と東番衆小屋は再建されている。 ◆文政地震 江戸時代後期、1830年旧7月の文政地震(京都大地震)により二条城は被災している。 東大手門・東西番衆小屋・与力小屋3棟が倒壊し、周囲の堀・石垣も崩落した。西御門下では石垣(幅10m)が轟音とともに堀の中に崩れ込んだ。このため、堀の水が溢れ出て、所司代屋敷前の通りが浸水し、通行不能になった。液状化も発生したとみられ、黒い泥水が噴出していた。上記同所の石垣が90㎝ほど地中に揺り込み、南側石垣も全体的に20㎝ほど地中に揺り込んでいた。西側の石垣も揺り込んだという。 櫓・門・土塀の大破・倒壊もあり、二之丸御殿(大広間・蘇鉄之間・黒書院)は傾き、屋根・壁が破損した。唐門は閂が折れ、屋根瓦が外れた。 東番衆小屋49軒のうち3軒が大破、そのほかの小屋も大破している。西番衆小屋49軒のうち2軒が倒壊し、15軒が大破、残りの屋根も大破した。その後、余震も続いたという。(『甲子夜話』『宝暦現来集』『文政雑記』『浮世の有様』『天保雑記』『万歳楽記』) ◆大政奉還 大政奉還は、江戸時代後期、1867年旧10月14日(新11月9日)、二条城二の丸御殿一の広間で行われた。 15代将軍・徳川慶喜は、公武合体派の前土佐藩主・山内豊信の建白を承諾し、征夷大将軍の職を辞した。慶喜は、政権を朝廷に返上することを申し出、翌日、朝廷がそれを許可した。討幕派は、薩長への討幕の密勅を得る。だが、この大政奉還により西郷隆盛、大久保利通の挙兵倒幕は封じられる。その後、朝廷内部への大久保と岩倉具視による倒幕の根回しが行われる。 旧11月末、薩長の5500人の藩兵は京都に進軍した。旧12月9日、明治天皇は、京都御所の御学問所で王政復古の大号令を発布した。小御所会議では、慶喜の辞官納地を決し、慶喜の新政府への参加を拒否し、幕府の経済基盤も止められた。 政府と幕府の内戦は回避できず、1868年、鳥羽・伏見の戦い、近代、1868-1869年、戊辰戦争へ繋がる。 ◆鳥羽・伏見の戦 江戸時代末、1867年旧10月の大政奉還後、徳川義慶は、以後も徳川家による政権掌握を目指していた。これに対して、旧12月9日に西郷隆盛、大久保利通、岩倉具視らによる王政復古のクーデターが起こり、慶喜の辞官納地(将軍職辞任、領地返上)という巻き返しが起こる。慶喜はこれに抗して、二条城西門より城外脱出をはかり大坂城に移る。旧12月28日、江戸薩摩藩邸に対する旧幕府軍の焼き討ち後、1868年旧1月2日-3日、旧幕府軍による京都封鎖のための出兵が始まる。 ◆偏角 城域の敷地は、東西線の軸線の東側が約3度南にずれている。南北線が南北真南の軸線になっていない。これは、当時測量に使用された南蛮渡来の方位磁計の、「偏角」による誤差とみられている。偏角は周期的に生じ、江戸時代前期、1606年の築城時の誤差に合致している。当時は、この誤差についてあまり認識されていなかった。 なお、平安京の町割(平安条理)の誤差は、0.1度以下といわれている。平安時代の精度がむしろ高いのは、当時は北極星を基準に測定していたためという。 近代、1915年の大正大典では、南大手門、南橋、大広間前の車寄などが新造された。この時、建造物は平安条理と平行させ、南北真南の軸線に修正して建てられた。朝廷が意識され、御所の軸線と平行している。天皇は、旧来の東大手門ではなく南大手門より入城した。 ◆勤番侍事件 二条城の警備を担った留守用人は、勤番(きんばん)とも呼ばれた。勤番侍は、1年交代になっており、江戸から赴任し留守居していた。勤番が関わる2つの事件がある。 ◈江戸時代前期、1626年旧9月29日の夜に、勤番の江戸侍・菊池半次郎と、祇園の茶店女・お染は、鳥辺山の野井戸に飛び込み相対死(心中)した。事件は、後の心中事件の走りになった。 近代、1915年に岡本綺堂(1872-1939)は事件を題材にして、戯曲『鳥辺山心中』を書き上演された。 2人の墓は本寿寺(東山区)にある。 ◈江戸時代中期、1741年旧7月11日に、勤番の別所弥次郎は、職場放棄し下僕に変装して二条城を脱出した。 江戸に残した妻子が恋しく、祇園町に潜んでいたという。翌日に捕らえられ死刑に処された。 ◆遺構・発掘調査 ◈平安時代に、現在の二条城と堀川通の東付近に、第64代・円融天皇(959-991)の皇后の里邸があった。第66代・一条院(980-1011 )内裏(一条大宮東南)は南北2町(9000坪)にあり、藤原道長娘の中宮・藤原彰子に仕えた紫式部(973頃?-1014頃?)もここで暮らしていた。 さらに東には、閑院の東三条院があった。 ◈平安時代に現在の二条城付近に、平安宮、神泉苑、冷泉院などがあった。現代、2011年の発掘調査により、最東端神祇官西端の南北溝を検出した。また、民部省東端の南北溝、廩院(りんいん)の柱穴が見つかっている。 ◈二条城の本丸南側は、江戸時代前期に徳川家康により築造された。整地土層・整地土層下で東面の石垣(高さ0.7m)があった。整地土層上面は、改修工事によるもので、固く締められていた。 二条城石垣は、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長期(1596-1615)には整地土層下に埋もれていた。未加工の石(高さ1m)を2段積上げ、裏込めには拳大の石を詰めていた。西堀に接した土塁内側の裾部に巡らされたとみられている。なお、江戸時代前期、寛永期(1624-1643)には、大きさの揃った花崗岩割石を積み上げていた。 城内各所で江戸時代前期の整地土層・溝・柱跡などが見つかっている。北東に建物があり、礎石据付穴・雨落溝があった。米蔵(二の丸御殿東側)の南側に、南北方向に米蔵が建ち並んでいた。礎石据付穴があり、蔵の間に通路があった。2番蔵-6番蔵があったとみられている。(「二条城指図」、1626年) 城外縁部の押小路通の調査では、築城時の積土層(高さ1m以上)、その上面で押小路路面があり、白砂が敷き詰められていた。天皇行幸時の整備跡とみられている。その南に東西方向に側溝・北側溝に沿いには城域内外を分けた柵があった。竹屋町通でも、寛永期の白砂の路面・南側溝が見つかっている。なお、築城に際して、旧来の町家など4-5000軒が立ち退きになっている。 ◈ 二条城は、安土・桃山時代、1587年の聚楽第の築城に伴う整備された町並みに当たる。城内の発掘調査で、豊臣秀吉による天正地割の痕跡とみられる区画溝(堀川通と岩上通の中間)が見つかっている。 ◆旧二条城石垣 二条城内西に「旧二条城の石垣」が復元されている。市営地下鉄工事に際して、烏丸下立売から出土した石により構成されている。なお、現在の二条城との直接の関係はない。 旧二条城は、安土・桃山時代、1569年、織田信長が足利義昭のために築造した。信長は15000-25000人を動員し、70日ほどで旧二条城を急造させたという。(ルイス・フロイス『日本史』)。その後、信長により破却されている。 出土した際は、出水通付近に出入口があり、北面し東西方向に80m走り、東南角へ屈折していた。石組は上下2段に分かれ、間に「犬走り」が造られていた。石組は、粗割石を使用し、横に積み、間詰めも行われていた。堀内には崩れた石材が落ち込んでいた。 復元されたものは、90度回転させ、南北方向に再現されている。石材150個、石仏・石塔・板碑・礎石、石臼など40個を転用していた。 なお、京都御苑内にも同様に旧二条城石垣が復元されている。 ◆御城碁 江戸時代前期、1626年、二条城の2代将軍・秀忠の前で本因坊家などが囲碁の対局が行われた。これが、「御城碁(おしろご)」の始まりになったという。 ◆文化財疎開 現代、2019年より、城を管理する京都市元離宮二条城事務所は、事務所で保管してきた史料の調査を進めた。その中で、近代、1945年、太平洋戦争末期の戦局悪化に伴い、二条城の狩野派障壁画など文化財1250点の疎開に関する公文書3点が発見された。 1月18日付の文書によると、市の担当職員らは協議し、当初は伏見の酒蔵などが候補先に挙げられた。その後、「早急には輸送不能」などの理由で城内の米蔵への避難を決めた。3月10日の東京大空襲後、3月22日に、文部省は空襲時に主要建物への延焼を防ぐため、一部建物の取り壊し(建物疎開)を市に要請する。このため、二の丸御殿の彫刻欄間・天井画・飾金具などが取り外され、6月末までに城内の米蔵6棟に計1250点が収納された。 6月21日までに文部省・京都府は市に対し、「城外安全地帯に搬出疎開の急速実施」を求めている。(文書「国宝城外疎開一件」)。7月1日、市は米蔵から720点を、大覚寺(右京区)・臨川寺(右京区)、滋賀県三谷村(現・高島市)の国民学校分教場へ分散して疎開させている。米蔵には530点が残されたとみられている。 戦後、これらの文化財は城に戻された。 ◆堀川整備 京都市では、二条城の東を流れる堀川に、清流を復活させる「堀川水辺環境整備事業」(2007年)が進められた。 これにより、第二疏水分線を水源とし、今出川通から御池通までの開渠部にせせらぎを復活させ、堀川に水を引き入れた。さらに、堀川の水の一部を二条城の外堀に引き、堀の水質浄化を図った。また、京都府の進める西高瀬川整備事業と連携させ、二条城外堀の水を西高瀬川へ流す計画もある。 今後、市内中心部に水と緑のネットワークが形成され、さらに、都市防災対策、消防水利施設整備と、雨天時に下水が河川に流入しない分流式の下水道整備も行なわれるという。 ◆文学 近代、1897年、島崎藤村は4日間の京都旅行をした。最終日は二条城を訪れ、「今は離宮となっているあの歴史的な建築物の内の深さに入って見た」(『京都日記』)と書いた。 ◆魯山人 近現代の文人・北大路魯山人(きたおおじ-ろさんじん、1883-1959)は、不遇な幼少・少年期を過ごした。父を失い、母に捨てられ、複数の養父母に育てられた。7歳の頃、二条城に遊びに来て、母への恋しさのあまり、城門の乳鋲(ちびょう)を母の乳房と思い舐めたという。 ◆植物 城内には、樹木15800本、種類47科、142種が植えられている。マツ、クスノキ、イチョウ、ヒノキ、ナギノキなどとともに、珍しいものではニッキ、カヤノキなどがある。花樹では、サザンカ、ウメ、サクラ(ソメイヨシノ、サトザクラ、シダレザクラなど30種、360本-400本)、ツツジ、サツキ、サルスベリ、ハギ、モミジ、イチョウ、ツバキ(85種)など四季を通じて楽しむことができる。 ◆花暦 アセビ・サクラ・シダレモモ・ミズキ・センダン・ツツジ(3-5月)、クチナシ・ナナカマド・モクレン・サルスベリ・シダレエンジュ(6-8月)、紅葉・ハギ・ボケ・チャ、タチバナモドキ・ツバキ・サザンカ(12-2月)。 ◆映画 時代劇映画「エノケン豪傑一代男」(監督・荒井良平、1950年、新東宝)、時代劇映画「新諸国物語 笛吹童子・第3部 満月城の凱歌」(監督・萩原遼、1954年、東映京都)、時代劇映画「鳳城の花嫁」(監督・松田定次、1957年、東映京都)は日本初のオールカラー・シネマスコープ作品になる。時代劇映画「忠臣蔵 桜花の巻・菊花の巻」(監督・松田定次、1959年、東映京都)、時代劇映画「薄桜記」(監督・森一生、1959年、大映)では、松の廊下の場面で使用された。 ◆二条城撮影所跡 二条城城外南西(西南櫓下辺)に、「二条城撮影所跡」の石碑が立てられている。 近代、1910年、横田永之助(1872-1943)は、この地に京都初の映画撮影所を建設した。国内では2番目の撮影所になる。300坪に舞台(2間、4間の低い板敷)を造り、開閉自由な天幕で覆い、背景に書割があった。監督・牧野省三、主演・尾上松之助により「忠臣蔵」を撮影する。横田兄弟商会(万寿之助、永之助)は全国での興行を行い、海外映画も輸入上映した。後に横田商会と改め、映画事業を展開していった。 ◆アニメ ◈アニメーション『薄桜鬼』(原作・オトメイト、監督・ヤマサキオサム、制作・スタジオディーン/ディー・エル・イー、2010年4月-6月全12話、「碧血録」(2010年10月-12月、全10話・総集編)、「黎明録」(2012年7月-9月全12話)、「〜御伽草子〜」(2016年4月-6月全12話・特別篇) の舞台になった。第6話、第7話に二条城警護のシーンがある。「土方歳三」、「雪村千鶴」など が登場する。 ◈アニメーション『ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜(第2期)』(原作・椎橋寛、監督・福田道生、制作・スタジオディーン、第2期2011年7月-12月、全24話・総集編2話)の舞台になった。第一の封印「弐條城(にじょうじょう)」として登場した。 ◆年間行事 正月庭園公開(1月1日-4日)、桜のライトアップ(3月下旬-4月上旬)、観桜茶会(4月9日)、市民煎茶の会(5月3日-5日)、お城まつり(9月下旬-11月初旬)、本丸御殿内部は春秋に特別公開されている。 休城(1月、7月、8月、12月の火曜日、休日の場合には翌日)、(12月26日-1月4日)。 *御殿内の写真撮影は禁止。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年間行事(拝観)などは、中止、日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『よみがえる日本の城 19 二条城 篠山城』、『京の城』、『元離宮 二条城』、『二条城展』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、「特別展 京の城』、『障壁画の見方』、『京都・世界遺産手帳 二条城』、『国宝への旅 1』、『京都歴史案内』、『歴史家の案内する京都』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『二条城を極める』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『幕末京都 新選組と龍馬たち』、『新選組と幕末の京都』、『京都の歴史災害』、『京都・美のこころ』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、『シネマの京都をたどる』、『日本映画と京都』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都はじまり物語』、『京都 古都の庭をめぐる』、『週刊 日本庭園をゆく 25 京都洛中の名庭 二条城 西本願寺』、『週刊 京都を歩く 9 二条城周辺/二条城、神泉苑、二条陣屋』、『世界遺産のツボを歩く』、『掘り出された京都』、『京都の歴史災害』、『京都歩きの愉しみ』、『上京幕末「大政奉還その前夜」』、『週刊 日本庭園をゆく 29 小堀遠州の庭 遠州ゆかりの名庭紹介』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 26 吉田山と白川』、『週刊 日本の美をめぐる 室町5 38 狩野派の流れ 元信 永徳 探幽』、『永遠なれ 魯山人』、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、京都大学総合博物館、ウェブサイト「読売新聞 2025年1月29日付」、ウェブサイト「コトバンク」、OpenStreetMap Japan  |

||||||||||

|

|

||||||||||