|

|

|

| * | |

| 六波羅蜜寺・六波羅・六波羅探題 (京都市東山区) Rokuharamitsu-ji Temple |

|

| 六波羅蜜寺・六波羅・六波羅探題 | 六波羅蜜寺・六波羅・六波羅探題 |

西国十七番六波羅蜜寺の石標      本堂  本堂  本堂  本堂、彩色された組物の三斗(みつど)、朱の垂木  本堂、蟇股      本堂、雨垂れを受ける石に願い事を書いて祈願すると叶うという。近年の伝承らしい。  なで牛    弁天堂  弁天堂、扁額は「祥寿院」   弁天堂、香炉  弁天堂   平清盛の墓  阿古屋塚  石仏阿弥陀如来坐像  阿古屋地蔵  阿古屋地蔵尊   石造転法輪(一願石)  迎鐘の曳き綱  六道詣り、向回水と高野槙  六道詣り、高野槙  精霊迎え  【参照】「此附近平氏六波羅探題址」の石標  【参照】六道之辻の石標  【参照】「六原本通」  【参照】轆轤町の町名 |

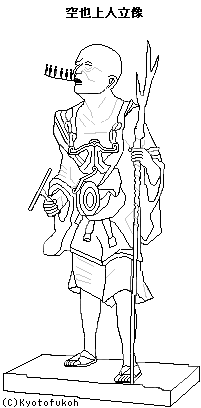

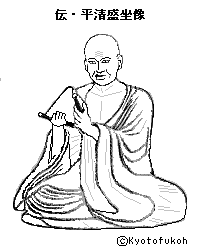

平安時代に、一帯は愛宕郡鳥辺野と呼ばれ、葬所の一つになっていた。 轆轤町(ろくろ-ちょう)にある六波羅蜜寺(ろくはらみつ-じ)は、「六はら-さん」とも呼ばれている。山号は普陀落山(ふだらく-さん)、院号は普門院という。多くの貴重な仏像、木像を所蔵している。 智積院に属し、真言宗智山派。本尊は十一面観音立像。 西国三十三所観音霊場第17番札所、洛陽三十三観音巡礼第15番札所。洛陽七観音の一つ。神仏霊場会第118番、京都第38番。弁天堂の弁財天(六波羅弁財天)は都七福神まいりの一つ弁財天。洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第38番札所、札所本尊は鬘掛地蔵。京の通称寺霊場第27番、六はらさん。銭洗(ぜにあらい)弁財天も祀られている。 勝負運祈願、無病息災、災難除、病魔除、金運・財運成就、六波羅弁財天は福徳自在・技芸上達、縁結び観音は縁結び・夫婦円満、水かけ観不動は勝負事・合格祈願、銭洗弁財天は金運・財運向上などの信仰がある。御朱印(4種類)が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 年代不詳、かつてこの地には、地蔵菩薩を安置する小堂宇があったという。 平安時代、951年、空也(光勝)は、第62代・村上天皇の勅により、都に流行していた悪疫退散のために、自ら6尺の十一面観世音菩薩と1尺の梵釈四天王を刻み、車に載せて市中を曳き廻した。念仏を唱えながら病人には茶を授け、歓喜踊躍の念仏踊で病魔を鎮めたという。(『元亨釈書』)。これを開創にするともいう。 応和年間(961-964)、空也は西光寺(さいこうじ)を開いたという。 963年、旧8月、空也は、600巻の金字の大般若経の写経を完成させた。鴨川東岸に観世音菩薩を本尊とした仮仏殿(西光寺)を建立した。鴨の河原に600人の僧を集めて落慶供養(経供養会)した。(『日本紀略』『扶桑略記』)。これを開創にするともいう。「六原の寺」と呼ばれた。 972年、旧9月、空也が西光寺で没した。(『帝王編年記』)。その後、寺は拡張される。 977年、空也の弟子で2世・中信(ちゅうしん)は、西光寺を再興する。六原の地名と、梵語の六波羅蜜(涅槃の彼岸のために菩薩のする六つの行、布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧)から「六波羅蜜寺」に改名し、天台別院になった。(『伊呂波字類抄』『六波羅密寺縁起』)。扁額は藤原佐理によるという。(『大鏡』)。これが開創ともいう。以来、毎日昼は法華経、夜は念仏法会を行う。 1000年、第66代・一条天皇皇后定子が亡くなり、六波羅蜜寺で葬送が行われる。 1110年頃、六道珍皇寺付近に、平清盛の祖父・正盛(?-1121?)が借地し、宿舎(正盛堂、後の法華堂、常光院)を建てる。その後、忠盛が継承した。 1012年、官符により寺領が確定した。 1019年、おりふしの迎講が催された。但馬の前司・源国挙は、定朝作の地蔵像を安置、供養する。 1025年、公卿・藤原実資は六波羅蜜寺増師に命じ百寺金鼓を打たせた。 1029年、関白・藤原頼道らが東山花見の途中に立寄る。官僚・三善為康は一蘆を結ぶ。 1110年、平正盛は、六波羅に一町八段の畑地を購入し、阿弥陀堂を建立した。 1142年、沙弥西念は、当寺の池の中島に仏教供養目録などを埋蔵する。 平安時代末期、平忠盛(1096-1153)、平清盛(1118-1181)ら平家一門の屋敷が付近に建てられた。六波羅殿と呼ばれ、最盛期には5200棟も建ち並んでいた。保元・平治の乱(1156、1159)から都落ちまでの30年にわたって平家政治の中心地になる。 1159年、藤原信頼、源義朝らの平治の乱の際に、平清盛は幽閉されていた後白河法皇(第77代)、第78代・二条天皇を救出し、それぞれ仁和寺と六波羅殿に迎え入れた。義朝は六波羅を攻めるが平氏に敗北する。 1173年、焼失した。(『百錬抄』) 1177年、鹿ヶ谷事件は、平氏に不満を持つ後白河法皇(第77代)周辺の人々による六波羅屋敷への急襲であり、事件は未然に防がれた。謀議に加わった者は厳しく処罰される。 1178年、六波羅蜜寺で、第80代・高倉天皇皇后・平徳子(建礼門院)の安産祈願のために、不断の読経が行われる。(『山槐記』) 1183年、平家に反感を抱く源氏の挙兵に対し、危機感を抱いた平氏は、自ら六波羅第(清盛の泉殿、頼盛の池殿、小松殿、通盛邸)に火を放ち西海に逃れた。この時、本堂は焼失を免れたが、4日後に常光院ともども焼失した。(『吉記』)。この頃、泥塔供養が行われたともいう。 平安時代末-南北朝時代、「地蔵堂」と呼ばれていた。地蔵信仰により地蔵菩薩立像(鬘掛地蔵)が信仰を集める。 中世(鎌倉時代-室町時代)以降、地蔵信仰が高まり「六原の地蔵堂」と呼ばれた。 鎌倉時代、1185年、源頼朝は京都守護を六波羅屋敷に置き、平氏残党狩りを行い、市中警護を行う。 1190年、源頼朝が上洛し、六波羅の邸(池殿、平清盛邸跡)に着く。 1203年、頼朝の六波羅邸が焼失する。 1221年、承久の乱後、北条泰時は六波羅に入り、幕府はそれまでの京都守護を改組し、付近に六波羅探題が置かれた。探題は朝廷公家の監視と反幕勢力の牽制、市中警護を行う。 1228年、鴨川の氾濫により西門が倒壊する。(『続南行雑録祐茂記抄』)。六波羅は高野山僧徒の武装を禁じる。 1230年、地蔵堂が建てられる。八足楼門が焼失する。幕府は六波羅蜜寺に、西国の荘園、公領の地頭で、訴訟の裁断に従わない領家の注申を命じた。 1232年、和気盛房法師は、美作国林田郷内清正名を六波羅蜜寺灯油所として寄進する。 1237年、焼失している。北条泰時、時房らにより厨子が造られた。 1238年、美作国司は美作国林田郷内安寧院の不輸(租税を納めない)を認める。 1242年、深草興聖寺の道元は『正法眼蔵』の説法を行っている。(『正法眼蔵』) 1243年、道元は示衆(説法、指導)した。(『正法眼蔵』)。閻魔堂が焼死する。 1250年、美作国安寧院が六波羅蜜寺灯油所として安堵された。 1258年、幕府前執権・北条時頼が新御堂の地を寄進した。 1260年、六波羅探題は、新御堂地施入(献上)する。 1284年、一遍が寺を訪れた。(『一遍聖絵』) 1303年、青蓮院政所は、美作国清正名安寧院の年貢三分の一を青蓮院に納めるように、六波羅蜜寺執行に命じる。その後、青蓮院政所は当寺領と認める。 1306年、六波羅探題は当寺寺領新御堂跡を安堵する。 1325年、六波羅は新御堂跡地を当寺に安堵した。 南北朝時代、1333年、第96代・後醍醐天皇の命を受けた千種忠顕、赤松則村の攻撃により六波羅探題が焼失し、探題は消滅する。(元弘の乱、1331-1333) 1335年、六波羅蜜寺は三十三ヶ所観音の一つとして、第96代・南朝の初代・後醍醐天皇中宮・珣子の安産を祈願した。 1350年頃、地蔵堂が焼失する。 1363年より5年/貞治年間(1362-1368)、円海の時、足利義詮により「貞治の大修営」が行われた。現在の本堂が修理された。(「修造勧進帳」)。僧・観実の尽力があったともいう。 1363年、本堂が再建になる。 室町時代初期、応仁・文明の乱(1467-1477)で本堂以外は焼失した。 室町時代、西国三十三所札所の一つになり、観音霊場として庶民巡礼が盛んになる。 文亀年間(1501-1504)、再興される。 1507年、修造のため、観音菩薩、地蔵菩薩の勧進開帳が行われる。(『「宣胤卿記』) 1510年、醍醐寺の隆栄が修造の勧進を行う。 1532年、天文法華の乱に対して、この頃に本堂西に薬研堀を築く。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、再び六波羅蜜寺と呼ばれる。 安土・桃山時代、1589年/1590年、豊臣秀吉の方広寺大仏殿建立(1586-1595)の際に修復が行われた。その余材で諸堂を修復し、税の免除もなされた。(「新真性院尭知書状」) 1591年、秀吉は70石の寺領を安堵する。(「新真性院尭知書状」) 1595年頃、天台別院より新義真言宗本山智積院に属した。(「新真性院尭知書状」) 江戸時代、西国三十三所札所の巡礼で栄える。 1614年、本堂が修造される。 1615年、徳川家康は、寺領70石を安堵した。井伊家より鐘楼が寄進される。(鐘銘) 1617年、京中地子免除により、当寺の該当分が替地になる。 寛文年間(1661-1673)、鬘掛地蔵は第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ、洛陽四十八願所の霊場の一つになる。 1711年、寺領70石あり、本堂、開山堂、地蔵堂、十輪院などが建ち並び、末寺10か寺があったという。(『山州名跡志』) 1721年、寺内定書が作成される。 1837年、智積院法務官は当寺に永世普門院室を兼帯させる。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、上知などにより寺域は4割まで狭められた。開山堂、東ノ坊、西ノ坊、閻魔堂、地蔵堂は破却、譲渡された。 1871年、境内地が上知になる。北門、南門、開山堂が破却される。(『坊目誌』) 1872年、境内地が六原小学校に割譲された。(『坊目誌』) 1906年、西念が埋めたという経典、仏像などが小松町より出土する。 現代、1966年、本堂解体修理に伴い、内陣須弥壇下より泥塔(でいとう)7000基以上が発掘される。 1969年、本堂が改修される。 1976年、本尊が60年ぶりに開帳された。 2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆空也 平安時代中期の浄土教の僧・空也(くうや/こうや、903-972)。男性。こうや上人、弘也(こうや)、光勝、寺を持たず常に市井にあったことから市聖(いちのひじり)、阿弥陀聖。父・第60代・醍醐天皇の第2皇子、第54代・仁明天皇皇子・常康親王の子ともいう。幼少より在家の優婆塞(うばそく)として全国を遍歴した。919年、17歳で市中の遺骸を念仏を唱えながら埋葬した。924年、尾張・国分寺で出家し、沙弥空也と名乗る。播磨、奥州、四国で修行し、934年、奥羽にも布教した。938年以来/天慶年間(938-947)、京都で念仏を広める。乞食、布施を得て貧者・病人に施した。939年、空也堂を開く。948年、比叡山・天台座主延昌から受戒し、光勝の法名を得る。終生、沙弥名の空也を名乗った。950年、浄財を集めて、金色1丈の十一面観音像、6尺の梵天・帝釈・四天王の像を造立した。951年、都に流行していた悪疫退散のために、自ら十一面観音を刻み、車に乗せ市中を曳き廻した。病人に茶を授け、歓喜踊躍の念仏踊で病魔を鎮めた。病人は平癒したという。その典茶・皇服茶(おうぶくちゃ、王服茶)は、身分の隔てなく分け与えられた。その時の踊躍は、六斎念仏として今も伝わる。963年/応和年間(961-964)、13年かけて金泥『大般若経』600巻の書写事業を完成させた。鴨川河原に宝塔/一寺(のちの西光寺、六波羅蜜寺)を建て盛大な供養会を行う。東山の西光寺(六波羅蜜寺)で没した。70歳。墓は全国に複数ある。 空也念仏の祖。諸国を巡歴し南無阿弥陀仏の名号を唱えた。各地で橋を架け、道路、感染防止のため井戸(阿弥陀井)の整備、遺棄された骸を火葬し荼毘(だび)に伏すなどの社会事業も行った。空也の菩薩行は行基につながる。称名念仏により、既存の国家、権勢、知識層の仏教から庶民の仏教を唱えた。後の法然、親鸞の専修念仏に影響を与える。一遍は空也を崇敬した。 ◆中信 平安時代前期-中期の天台宗の僧・中信(ちゅうしん、? -1008/1012?)。詳細不明。男性。空也の弟子。977年、西光寺に入り再興し、六波羅蜜寺に改め2世になる。堂舎を修造した。 空也により庶民化しつつあった阿弥陀信仰に、欣求浄土の信仰を取り入れた。朝に法華講を催し、夜に念仏三昧を修した。 ◆定朝 平安時代中期の仏師・定朝(じょうちょう、?-?)。男性。父・康尚、弟子ともいう。1020年、藤原道長の法成寺無量寿院阿弥陀堂の丈六九体阿弥陀像を康尚の下で造仏する。1022年、法成寺金堂、五大堂の造仏により仏師として初めて法橋に叙せられた。1024年、薬師堂の造仏、1046年、焼失した興福寺の復興を手がけ、その功により1048年、法眼となる。1053年、平等院鳳凰堂の本尊・丈六阿弥陀如来像、1054年、名作といわれた西院邦恒朝臣堂などの阿弥陀仏を造仏した。 定朝は、和様といわれる定朝様式を確立した。旧来の一木造より寄木造へ、割矧(わりはぎ)造の手法を完成させ、仏師の分業方式を可能にした。頭部、胴部も複数の角材を縦に束ねると、像内を刳りやすくなる。部材を分割すると作業効率も高まる。像全体の軽量化とともに細部の彫刻が容易になる。材のひび割れ、狂いの防止にもなった。定朝は、飛天光、七重蓮華座を創案したとされる。 定朝様式は「仏の本様」とされた。仏像そのものにとどまらず、像の周囲の造形物にも配慮した。仏所を創設、仏師の制度(大仏師10人、その下に小仏師各5人)を整備し、仏師の社会的な地位向上にも貢献した。番匠(木地師)、職人集団の漆師、金箔師、彩色師、飾り金物師らも束ね大きな役割を果たした。 ◆平 清盛 平安時代後期の武将・平 清盛(たいら-の-きよもり、1118-1181)。男性。通称は平相国(へいしようこく)、平禅門(へいぜんもん)、六波羅殿、六波羅入道、法名は静(浄)海。父・平忠盛。白河法皇(第72代)の落胤ともいう。母・祇園女御、また白河院の寵姫だったその妹ともいう。懐妊したまま忠盛に下賜され、生まれたのが清盛だったという。1129年、12歳で従五位下、左兵衛佐、1146年、安芸守になった。1153年、父・忠盛の死没後、平家一門を率い武門棟梁の一人として鳥羽院(第74代)に仕える。1156年、保元の乱では、源義朝とともに近国・西国武士を率い、第77代・後白河天皇につき崇徳上皇(第75代)方を破った。少納言入道信西と結び昇進する。1159年、平治の乱では義朝を破り、武家政権樹立への端緒を開く。1160年、参議正三位になり、武士として初めて公卿に列した。1161年、妻・時子の妹・滋子(建春門院)を後白河院に入れ、滋子は憲仁親王(第80代・高倉天皇)を産む。1164年、娘・盛子を関白・藤原基実の室とした。1166年、基実が病死し、遺領を盛子に継がせ、摂関家領を押領する。1167年、従一位太政大臣になり平氏政権を樹立した。1168年、病になり出家し静(浄)海と称した。摂津福原(神戸市)に移る。その後も平家一門の総帥として朝廷内にも影響力を保持する。同年、滋子所生の第80代・高倉天皇が即位し、協力した後白河法皇と対立する。1170年、盛子の妹・寛子(完子)を基実の子・基通の室とした。1172年、娘・徳子(建礼門院)を高倉天皇の女御として入内させた。一門こぞって公卿・殿上人になり全盛になる。1177年、反平氏勢力の院近臣による平家討滅の陰謀が露顕する。(鹿ヶ谷事件)。これを機に清盛と後白河院とは対立する。1178年、徳子は言仁親王(第81代・安徳天皇)を産む。1179年、旧6月、盛子の没後、遺領を後白河院が没収し、旧7月、重盛の没後には、知行国越前を後白河院が奪う。旧11月、清盛は大軍を率い福原から上洛し、後白河院を鳥羽殿に幽閉し、院に近い公家の官を解き親平家派に替えた。法皇による院政を停め、権力を完全掌握し平氏政権が成立する。1180年、外孫(徳子所生)の第81代・安徳天皇を即位させ独裁政権を樹立した。旧5月、以仁王(もちひとおう) の挙兵があり、旧6月、清盛は急遽、後白河法皇、高倉上皇、安徳天皇を伴い福原に移る。(福原遷都)。旧8月、以仁王の令旨を得た伊豆の源頼朝、旧9月、木曽の源義仲の挙兵と相次ぐ。半年で清盛は京都に還る。1181年、反抗した東大寺・興福寺を焼討した。源氏軍との戦いは平氏軍不振のうちに熱病で没した。64歳。 皇室の外戚、貴族と姻戚関係を結び、一門の公卿16人、全国の半ばをこえる知行国30余国、500余に及ぶ荘園、大輪田泊(現・神戸港)を修築し福原中心の対宋貿易の利益などを得て六波羅政権を築く。後に施政の専横により各地に反平氏勢力の蜂起を招く。(治承・寿永の内乱)。約400日の初の武家政権を成立させた。厳島 (いつくしま)神社を尊崇し、平氏繁栄を祈願し、1167年に納めた『平家納経』 (33巻) が知られる。 ◆運慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・運慶(うんけい、1150?-1223)。男性。父・定朝5代目という慶派の康慶(こうけい)。1176年、奈良円成寺・大日如来像を造立した。1186年、北条時政のために静岡願成就院・阿弥陀如来・不動・毘沙門天像、1189年、和田義盛のために神奈川浄楽寺・阿弥陀三尊・不動・毘沙門天像を造立した。東大寺・興福寺焼亡後の復興造営に参加し、1196年、大仏殿の虚空蔵菩薩像、持国天像を造立した。1197年、高野山不動堂・八大童子像、1203年、快慶と合作の東大寺南大門・金剛力士像を造立した。法印になる。1208年、興福寺北円堂の諸像、1212年頃、奈良興福寺・北円堂弥勒・無著(むじゃく)・世親(せしん)像を制作し、法橋から法眼に昇る。1216年、源実朝の持仏堂本尊の造立した。現存の運慶仏は31体とされている。 七条仏所の総帥。奈良時代の写実と平安時代初期の重量感をとり入れた。武士階級に喜ばれ、鎌倉彫刻に多大の影響を与えた。子の湛慶、康勝、康弁、康慶弟子・快慶などが慶派を引き継ぐ。 ◆康勝 鎌倉時代前期-中期の仏師・康勝(こうしょう、?-1237)。男性。初名は康海。父・仏師・運慶の4男。1198年頃、父、兄・湛慶・康弁とともに東寺の仁王・二天像を造立した。1208年、興福寺北円堂の四天王の北方天像、1223年、地蔵十輪院の四天王を制作した。1232年、代表作の法隆寺金堂の銅造阿弥陀三尊、1233年、東寺の弘法大師像、傑作とされる六波羅蜜寺の空也上人像(年代不明、在銘「僧康勝」)がある。 慶派正系であり、七条仏所を継ぐ。作風は写実、復古主義であり、東大寺・興福寺の再興に活躍した。 ◆井伊 直政 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・井伊 直政(いい-なおまさ、1561-1602)。男性。遠江(静岡県)井伊谷の生まれ。父・井伊直親(なおちか)、母・奥山親朝の娘。1562年、父・直親が今川氏真に殺され、直政は死を免れ各地を放浪する。1575年、浜松城下で徳川家康の小姓になる。1576年、江の芝原での武田勝頼との戦いで初陣を飾る。1582年、武田氏滅亡、本能寺の変後の家康による甲州経略の際に武田遺臣を手なずけた。家康は武田遺臣を直政に付ける。旗本一手役(ひとてやく) の長になった。1584年、小牧・長久手の戦いに従軍した。修理大夫に任ぜられる。1590年、上野箕輪城主。1600年、関ヶ原の戦で、家康の4男・松平忠吉の後見役を務め、福島正則と先陣を争う。銃撃により負傷した。近江・佐和山城主。 徳川四天王の一人。直政軍団の主軸は武田氏旧臣で浜松に常駐した。山県昌景の「赤備(あかぞなえ)」を継承し兵具は赤色で塗られていた。直政は「赤鬼」とも呼ばれた。六波羅蜜寺(東山区)に、菩提を弔う祥雲院霊堂が建つ。42歳。 ◆岡本 豊彦 江戸時代中期-後期の画家・岡本 豊彦(おかもと-とよひこ、1773-1845)。男性。備中(岡山県)の生れ。黒田綾山、後に京都の松村月渓に学ぶ。京都四条付近に居住した。呉春の弟子であり、松村景文と四条派の双璧になる。門人に柴田是真・塩川文麟らがいる。 山水・人物画に優れた。作品に「近江八景」などがある。墓は六波羅蜜寺(東山区)にある。73歳。 ◆仏像・木像 仏像は数多い。 ◈本堂内陣、須弥壇上の厨子内に、本尊「十一面観音立像」(259cm)(国宝)が安置されている。平安時代中期、951年の秘仏「空也誄(くうやるい)」(源為憲作)にある、空也が造像し、西光寺に安置されたという「金色一丈観音像」とみられている。12年に1度の辰年にしか開帳されない。 丸顔、丸味のある体躯をしており、和様化の特徴がある。左手を上げ、右手を垂れる。 円光背(中央に八葉蓮華、周囲に六円相)、ヒノキ材、一本造、内刳り、漆箔仕上げ。 脇侍は、「地蔵菩薩」、「薬師如来」になる。 ◈「薬師如来坐像」(163.7/164㎝)(重文)は、南に安置されている。平安時代後期作になる。空也の弟子・中信時代の本尊という。唇をすぼめている。左手に薬瓶をのせる。手先を右へ向け、天台宗の影響がみられる。肉髻と地髪の境が不明瞭という。ヒノキ材の矧(は)ぎ寄せで、内刳りが少ない。木造、漆箔。縦木2材を中心で寄せる。寄木造。 ◈「地蔵菩薩立像」(重文)は、藤原時代(平安時代中期・後期)の運慶作という。 ◈「多聞天立像」(176㎝)(重文)は、忿憤相で宝塔を捧げ左足を踏み出す。 ◈「広目天立像」(169.7㎝)(重文)、「増長天立像」(175.7㎝)(重文)、後の鎌倉時代作の「持国天立像」(179.4㎝)(重文)がある。 持国天、広目天、多聞天は、平安時代中期、951年に、西光寺創建時のものとされている。増長天は鎌倉時代になる。これらは、関白太政大臣・藤原忠平の子ら、摂関家による死者の鎮葬に関して像造されたという。木造、ヒノキ材、一本造、内刳り、彩色。 ◈「地蔵菩薩坐像(夢見菩薩坐像)」(89.7/100㎝)は、鎌倉時代(12世紀)作になる。運慶(?-1224)によるともみられている。 かつては、運慶の菩提寺・十輪院(地蔵堂)の本尊という。八条高倉にあり、父・康慶のために建てた地蔵十輪院に安置されていた。鎌倉時代前期、1218年の寺の焼失後、十輪院に遷され、さらに当寺に遷されたという。脇侍として僧形姿の運慶坐像、快慶坐像があったともいう。 頭を丸め袈裟を着て坐し、左手に宝珠を掲げ、右手の錫杖は失われている。目は正面を見据え、眉・鼻梁ははっきりと表現される。張りの強い頬など写実的で立体的に刻まれる。胸・肩・側面も奥行き量感がある。衣の襞は深く波打ち、数も多く細かい。本物の衣を意識している。 頭・体部を左右2材で矧ぎ寄せ、面部を割り矧ぎ、背面は背板風に矧ぎ内刳りを施している。膝前に横一材、両手を各肩・手首で矧ぎ付けている。表面は布張り錆下地に彩色している。胸飾りは別木を剝ぎ付けている。 X線調査・CT調査により、像内に大量の紙束・巻物、水晶製とみられる容器内に円筒形で上に屋根をのせた宝塔が納められていることがわかっている。 木造、寄木造、彩色、木彫に麻布が貼られ漆を塗り彩色、截金、玉眼。 ◈「閻魔王坐像」(89.2㎝)(重文)は、鎌倉時代作になる。かつて境内北の閻魔堂に安置されていた。木造、彩色、玉眼。 その眷属の鎌倉時代作、「司命像」(37㎝)、「司録像」(37㎝)、平安時代中期・後期の「夜叉神立像」2体は、身に鎧を纏(まと)う半裸態、忿怒形になる。鎌倉時代の「吉祥天立像」(100㎝)(重文)は木造彩色、室町時代の「奪衣婆(だつえば)坐像」(36.2㎝)などが控える。 ◈秘仏「八臂(はっぴ)弁財天」は、江戸時代作という。「弁天さま」と呼ばれている。木造坐像であり厨子内に納められている。8本の腕があり、弓・矢・宝珠などを持つ。高さ21.2㎝(総高46.5㎝)。 ◈「空也上人立像」(118/117.6㎝)(重文)がある。鎌倉時代前期、1207年の作になる。空也没後250年余りを経て、仏師運慶の4男・康勝(?-?)による。像内墨書に「僧康勝」とあった。 墨染の衣に、腹前に鉦鼓(金鼓、きんこ)、右手に撞木(しゅもく)、左手に鹿杖(かせづえ)、腰に鹿の裘(かわごろも)、膝も露に草鞋姿をしている。どの角度・距離からの鑑賞にも耐えられるような人体表現が無理なくなされている。 表情は厳しく、盛り上がった頬骨は、発声する瞬間の筋肉の緊張を表す。写実的な表現であり、老いて痩せた姿とも壮年の姿ともいう。鎖骨が浮き出し胸に肉はついていない。骨浮く体つき、腕・足には血管が浮き出る。少し上を向き、首後ろの肉は弛む。足元は、アキレス腱・踝(くるぶし)・脹脛(ふくらはぎ)、藁を編んだ草鞋など、足・足首なども細かく丁寧な彫りを見せる。皮衣の質感も表現されている。 顎を少し上げ少し開いた口から、小さな六体の「化仏(けぶつ、南、無、阿、弥、陀、仏)」を一列に吐く遊行僧の姿を表している。念仏唱名になぞらえた。6化仏は銅線で繋がれている。なお、化仏は後に補われ、口の中に開けられた3つの穴のうち、左の穴から出現している。 仏を吐く姿は、唐代、善導の像「浄土五祖絵 善導巻」にも同じものがみられ、それを模倣したともいう。善導の場合は、念仏を10回唱える姿であり、浄土宗でこの「十念」は重要な意味を持っている。 木造、ヒノキ材、寄木造、彩色、玉眼嵌入。 ◈僧形の「伝・平清盛坐像」(82.7㎝)(重文)は、鎌倉時代前期(13世紀前半)の慶派仏師作という。最古の肖像といわれている。僧侶姿で座している。半開き上目遣いの虚ろな眼に、口元には奇妙な笑みを浮かべる。両手に経巻を取り、目を落としている。清盛とは別の高僧像ともいう。 木造、ヒノキ材、彩色、玉眼嵌入。 ◈「弘法大師坐像」(69㎝)(重文)は、鎌倉時代、慶派仏師・長快(?-?)作になる。右手に五鈷杵、左手に数珠を持つ。像内に「巧匠定阿弥陀仏長快」の墨書銘がある。 ◈「伝・運慶坐像」(77.5/78㎝)(重文)は、鎌倉時代、慶派仏師作による。写実的な表現で、老いた姿をしており、僧形であり頭を丸め両手で数珠を握る。 「伝・湛慶坐像(80㎝)(重文)(重文)は、鎌倉時代作になる。若い僧形になる。 2体は、かつては、運慶一門菩提寺の地蔵院十輪院(八条高倉、後に境内子院・十輪院)に安置されていた遺仏という。日本初の仏師自刻像とされている。 木造、古色、玉眼。 ◆地蔵菩薩 六波羅蜜寺では古くより地蔵講が盛んに執り行われていた。平安時代後期、寛弘年間(1004-1012)、帯刀町の女性は、地蔵講に参詣した仏縁により、蘇生したという。(『地蔵霊験記』巻6) ◈現在、2体の地蔵尊が安置されている。 宝物館の等身大、「地蔵菩薩立像(鬘掛[かつらかけ]地蔵、山送りの地蔵)」(151.8/152㎝)(重文)は、平安時代後期の仏師・定朝(?-1057)の初期の作という。かつて地蔵堂の本尊だった。穏やかな表情をし、女人成仏引導の地蔵といわれ信仰を集める。以前は、右手に柄香炉を持っていた。現在は右手は与願印、左手に頭髪、鬘(かつら、頭髪)一束を垂らしている。全体として頭の部分が小さく、下半身部分が長い。木造、彩色、極彩色の截金文様を施す。光背は銅板透し彫りで、唐草模様中の円相に阿弥陀如来、十王像などが施されている。 伝承がある。但馬前司源国挙(くにたか)が病死し、閻魔王庁で会った地蔵菩薩に、冥界からの救済を頼む。だが、地蔵菩薩は生前の罪業により召されたため、助けることはできないという。国挙は、悔い改め、娑婆に戻ることがかなうなら、財を棄て地蔵菩薩に帰依すると請うと、半日で蘇生することができた。国挙は地蔵との約束を果たして出家し、定朝に依頼し、報恩功徳のために等身大金色の地蔵菩薩を造らせる。講師・浄源供奉により、当寺で法会を催したという。(平安時代末期、『今昔物語』巻17)。 また、日頃より地蔵菩薩を信仰している貧しい娘が母を亡くした。父は不在であり、一人思案に暮れていると行脚の僧が現れる。僧は遺体を沐浴させ、葬儀の仏事を執り行う。さらに、遺体を背負って葬場まで送り、埋葬まで手伝ったという。その愛宕の僧という人は、名も告げずに去る。娘が忌明けに地蔵堂に参ると、地蔵菩薩の足に泥が付き、左手には母の柩に納めたはずの愛用の鬘が握られていた。あの時の僧は地蔵菩薩の化身だったとわかる。以後、地蔵菩薩は「山送りの地蔵」ともいわれた。また、娘は僧に礼をしようとしたが金がなく、自らの大切な長い髪を切って僧に渡したともいう。(『山州名跡志』巻3)。また、地蔵尊の足に土が付いており、「山送りの地蔵」と呼ばれたともいう。(『宝物集』巻3) ◈宝物館に収蔵されている鎌倉時代作の「地蔵菩薩坐像(夢見地蔵)」(100㎝、89.7㎝とも)(重文)は、運慶作(運慶に近い作風とも)という。写実的な表現であり、蓮華座に結跏趺坐している。右手の錫状はいまはなく、左手には宝珠を載せている。胸に瓔珞を施す。一木造、彩色、玉眼嵌入。 伝承がある。ある時、運慶に夢告があり、地蔵菩薩の化身という一人の僧が、本物の地蔵菩薩を見せるといって示した。夢から醒めた運慶は、子の快慶とともに造仏したという。かつて運慶の菩提寺、八条高倉の十輪院本尊として安置されていた。その後、当寺に遷されたという。(『山州名跡志』巻3) ◆弁財天 ◈弁天堂に、弁財天(六波羅弁財天)が祀られてている。崇徳天皇の夢告により、禅海が造仏したという。 平安時代後期、1156年、天皇は、保元の乱で皇位争いに敗れ、讃岐に流されて亡くなる。その後、天皇が寵愛した阿波内侍は、屋敷を寺院(現在の祇園歌舞練場付近)に改め、弁財天を祀った。近代以降、廃仏毀釈により廃寺になり、当寺に遷されたという。(『弁財天縁起』)。 ◈銭洗弁財天も祀られている。銭を笊に入れ洗って持ち帰ると金運がつくという。花崗岩製。 ◆建築 門、本堂、表書院、庫裏、祥寿院などがある。 ◈「本堂」(重文)は、南北朝時代、1363年-1366年(1363年とも)に再建された。江戸時代前期、1605年、慶長年間(1596-1615)とも、大がかりな解体修理が行われている。内部は板敷、内陣は5間3間、中央土間は一段低い。須弥壇がある。外陣は広さを確保するために前面7間2間、正面2列目の柱4本を省いている。天井は一部を化粧屋根裏、組入天井。 7間6間、天台宗仏堂形式、単層、寄木造、屋根は寄棟造、本瓦葺、正面3間に向拝。 ◈「祥雲院霊堂」は、江戸時代前期、1623年に武将・井伊直孝(1590-1659)が、父・武将・直政(1561-1602)の菩提を弔うために建立した。かつて、直政像を安置していた。現在は不動尊像を安置する。六原葬場の私堂仏堂の様式を残している。 ◆文化財 ◈『要法文』は、鎌倉時代前期、1216年作の書写であり、恵心僧都(源信、942-1017)の儀軌(ぎき、供養法)になる。 ◈『摧邪輪』は、鎌倉時代前期、1212年に成立した。明恵(1173-1232)著であり、法然の『選択集(せんちゃくしゅう)」を批判した。 ◈「泥塔(五輪塔形小塔群)」(8㎝)(重文)は、平安時代作になる。現代、1966年に本堂須弥壇下で8000体発見された。平安時代後期には、これらを用い小塔供養が行われていたとみられている。平清盛娘・徳子(建礼門院、高倉天皇中宮)懐妊の際に、平家一門が祈念したという。また、皇服茶碗(重要有形民俗文化財)なども発掘された。 ◈「絹本著色十王図」(京都府指定文化財)。 ◈絹本著色「十王図」10幅は、中国・南宋-元時代(13-14世紀)作になる。画・陸信忠による。寧波(ニンポー、浙江省東部)の仏画工房で多く制作されており、所属する複数の画工が長期間「陸信忠」と名乗った。日本にも多くの作品がもたらされている。当「十王図」は、小型であり近年になり再発見された。縦89.6×横50.8㎝。 ◆六波羅泉殿 かつて、平清盛の邸宅だった「六波羅泉殿」は、機能的な造りになっていたという。泉殿には初めて「明かり障子」が取り入れられた。和紙を張った障子は、室内の明かるさを確保するとともに、吸湿、断熱効果も合わせてもたらした。 ◆ろくはら 六原が葬送地になったのは、第50代・桓武天皇の平安京遷都以来ともいう。(『河海抄』)。「ろくはら」の語源については諸説ある。 ◈涅槃の彼岸のために菩薩の六つの行、梵語の「六波羅蜜(ろくはらみつ)」に由来するという。六波羅蜜はサンスクリット語のパーラミター、究竟(くきょう)、真理を究め仏道修行の極致をいう。他者の悟りを助ける行を示す。 それは、6つの徳目であり、他者にさまざまなことを施す「布施(ふせ)」、身を慎む「持戒(じかい)」、他に対して寛容で困難に耐える「忍辱(にんにく)」、たゆまぬ努力の「精進(しょうじん)」、平常心の「禅定(ぜんじょう)」、真理を見極め、判断、処理する「智慧(ちえ)」の6つからなる。この六波羅蜜に由来して、六波羅蜜寺の寺号がつけられ、六波羅とされたともいう。 ◈鴨川東岸に広がる「六波羅」には、かつて愛宕(おたぎ)郡があった。「六原」とも記された事に起因するともいう。 ◈この地は古くより、鳥辺野の葬地として知られていた。六波羅は「轆轤(ろくろ)原」ともいわれ、「髑髏(どくろ)原」の転訛ともいう。 ◈「六道の辻の原」を短縮して、「ろくはら/ろっぱら」になったともいう。 ◈「ろくはら」は鳥辺野と同一地区になる。この「ろく」は、霊の古言であり、「六」の字は六の訓が「む」であり、墓地に関係ある語とされた。霊の集まる原野から「六原(ろくはら)」になった。 ◆観世音菩薩・皇服茶 平安時代中期、951年、都に流行していた悪疫退散のために、空也自ら一丈黄金の十一面観音を刻んだという。仏像を車に乗せ市中を曳き廻した。 また、病人に茶を授けたという。青竹を八葉蓮華の薄片に割り、撹拌し点てた茶に、梅干しと茗荷(結昆布とも)を加えた典茶を病人に与えた。この時、歓喜踊躍し念仏を唱え病魔を鎮めたという。このため庶民の病が平癒したという。噂を聞きつけた第62代・村上天皇の病も平癒したことから、皇服茶(おうぶくちゃ、王服茶)といわれた。現在も正月三が日に参詣者に振舞われている。 ◆六波羅探題 「此附近平氏六波羅探題址」の碑が、境内に立つ。 鎌倉時代前期、1221年、後鳥羽上皇を中心にした討幕の挙兵が、鎌倉幕府軍に鎮圧された承久の変以来、この地に、六波羅探題(ろくはら-たんだい)が置かれた。六波羅は渋谷越え(苦集滅道、くずめじ)という、山科、東国に至る交通の要所に当たっていた。東は東海道、西は洛中・山陰道、南は西国道に通じていた。 平正盛(?-1121)が珍皇寺より土地(畑1町)を借りて以来、その子・忠盛(1096-1153)の上洛時の宿所になる。その孫・清盛(1118-1181)の最盛期には、5千あまりの平氏関係者が周辺に移り住んだ。 現在、境内の南、南西にゆかりとされる地名が残されている。通盛(1153-1184)屋敷跡の「三盛町(旧泉殿町)」、政庁正門「多聞町」、清盛の継母・池禅尼(1104?-1164?)、それを引き継いだ頼盛(1133-1186)屋敷跡の「池殿町」、教盛(1128-1185)の門脇殿「門脇町」、泉殿の北門「北御門町」、泉殿の西門「西御門町」、弓作りの工人が住んだ「弓矢町」などの地名が残る。 ◆踊躍念仏 平安時代中期、951年、都に流行していた悪疫退散のために、空也は歓喜踊躍(ゆやく)の念仏踊で病魔を鎮めたという。踊りは、秘法空也踊躍念仏として今も伝わっている。 空也の装束に使われている鹿と踊躍念仏にまつわる伝承が残されている。貴船の山中で修行していた空也を慕う鹿がいたという。だが、狩人・平定盛により鹿は殺される。空也は鹿を憐れみ、鹿を生涯身に付けることにした。角は杖に、皮は裘にしつらえた。悔いて弟子になった定盛には瓢箪を与え、叩いて踊躍念仏することを勧めたという。 ◆塔頭 かつて末寺に十輪寺、大慈院、行願寺などがあった。 ◆文学 平安時代末期『今昔物語』、平安時代『栄花物語』に描かれている。 ◆石仏・石造物 ◈石仏の「阿弥陀如来坐像」(2.8m)は、鎌倉時代作による。 ◈「阿古屋地蔵」がある。 ◈「石造転法輪(一願石)」は、南無阿弥陀仏と唱え一回転させると、念仏6万遍の功徳があるという。 ◈「なで牛」は、痛いところ、辛いところを撫でると平癒するという。 ◈石標「西国 十七番六波羅蜜寺」「洛陽三十三所 十五番 観世音」は、境外に立つ。江戸時代前期、1698年に立てられた。洛陽三十三所標石で現存最古とみられる。 ◆遺跡 境内に隣接する馬町交差点近くの発掘調査により、鎌倉時代の六波羅第の現時点で唯一の遺構という井戸が見つかっている。平安時代末期に掘られ、鎌倉時代前期まで使用された。 一辺1mの方形で、幅33㎝の板3枚で木枠にしていた。方形縦板横桟組により、木枠内側に角材を組み挟んでいた。板材の長さ4.55mあり、上下2段に繋がれていた。井戸の深さは8mになる。 ◆塚・墓 ◈「阿古屋(あこや)塚」がある。架空の人物という。清水坂の遊女・阿古屋は、平家の武将・景清(悪七兵衛、あくしちびょうえ)の愛人で、その子を身籠っていた。源氏方はその行方を探し、六波羅は阿古屋を捕え調べをする。白状を迫られ拷問を受けるが、口を割らない。手を焼いた将秩父・庄司重忠は、筝、三味線、胡弓の三つの楽器を阿古屋に弾くように命じる。その音色に曇りがあれば嘘とし、真偽を確かめようとした。だが、阿古屋は心一つ乱れず奏したため放免される。(歌舞伎『壇浦兜軍記』中「阿古屋の琴責め」)。 阿古屋(あこや)は、下火(あこ)の転訛によるともいう。下火は、導師が遺体を焼く燃料に火をつけることを示し、「下炬」とも書く。同音のために話が結びつけられたともいう。 境内の阿古屋塚は、かつて境内北にあり、現在は本堂南の清盛塚に隣接してある。基礎は古墳石棺の蓋石を転用している。 ◈「平清盛の墓」がある。江戸時代の五輪石塔という。 ◈「岡本豊彦墓」がある。 ◆西国観音霊場三十三所 当寺は、「西国観音霊場三十三所」の第17番札所になっている。第1番の和歌山・青岸渡寺より、第33番の岐阜・華厳寺までを巡る近畿2府4県(1000km)の巡礼になる。 長谷寺を開いた飛鳥時代の徳道(とくどう、656-?)は、病により仮死し、冥途で閻魔に出あった。閻魔は地獄に堕ちる者が多いとして、観音菩薩の慈悲を説き、33の霊場を参ると功徳を得られるとした。 観音菩薩は浄土に往生せず、現世で苦しむ人々を救済するために、聖観音、十一面観音、千手観音など33(無限)の姿に身を変えるとされる。徳道は、閻魔より33の宝印、起請文を授かり現世に戻る。徳道は兵庫・中山寺に宝印を納めたという。 巡礼は、奈良時代に始まる。その後、途絶したともいう。平安時代、花山法皇(第65代、968-1008)は、徳道の納めた宝印を掘り起こし、巡礼を再興したという。また、平安時代後期(12世紀)に再興されともいう。平安時代後期には天皇、公家が巡礼し、鎌倉時代-室町時代には、庶民にも広まった。江戸時代に最も盛んになる。周辺の伊勢神宮参り、熊野詣、善光寺参りとも結びついた。「三十三度行者」と呼ばれるのは、33所を33回も巡礼した人を意味した。御朱印、千社札の始まりにもなった。 ◆都七福神まいり 室町時代、京都では民間信仰として七福神信仰が始まったとされ、都七福神は最も古い歴史がある。恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、寿老人、福禄寿の七神の信仰があり、その後、各地に広まったという。 現在の都七福神めぐりは、京都恵比須神社の恵比須神、松ヶ崎大黒天妙圓寺の大黒天、六波羅蜜寺の弁財天、東寺の毘沙門天、萬福寺の布袋尊、赤山禅院の福禄寿、革堂(行願寺)の寿老人になっている。福がもたらされるという正月の参詣と毎月7日の縁日がある。 ◆祭礼 ◈「大福参り・正月皇服茶(おうふくちゃ/おうぶくちゃ)授与」(1月1日-3日)では、9:00-17:00に、元日晨朝の若水で煎じた茶に、梅干し、結び昆布を入れた皇服茶が振舞われる。病、厄払いになる。 ◈「節分会・追儺式・六斎念仏」(2月3日)では、鬼ではなく土蜘蛛の精を祓う。江戸時代、慈舟住職が、勤行の邪魔する土蜘蛛のために、仏像の修理の出来が良くなかった。六斎念仏の講中がその精を祓ったことに因む。 山伏による柴燈護摩が修せられ、中堂寺六斎念仏が奉納される。豆撒きは年男女、舞妓による。古式による六斎念仏追儺式。福豆・開運符授与される。 ◈「萬灯会・精霊迎え」(8月8日-10日)では、五山送り火(8月16日)の20:00より内陣で精霊送りが行われる。 平安時代中期、963年、空也は名僧600人を請じ、金字大般若経』を浄写し、転読した。夜に五大文字を灯して大萬燈会を盛大に営んだという。 当日は、土器に注がれた種油に点火された16本の灯明により、3つの「大」(密教の五大、地、水、火、風、空)の字が灯される。かわらけには、大豆油が入っており、皇服茶に使った梅干しを漬けた紫蘇で染めた灯芯に灯される。 16日には送り萬灯点灯法要が行われる。この萬灯会は、平安時代中期、963年に空也が鴨川で行った大般若経の写経を始まりとする。京都で最も古い萬灯会であり、五山送り火の原型ともいう。読経後に宝印が授けられる。災いが降りかからないように閻魔大王が力を貸すという。先祖の精霊を迎える追善回向になる。 ◈「隠れ念仏」(12月13日-31日)では、空也踊躍念仏(重要無形民俗文化財)の厳修がある。かつて弾圧から逃れるための念仏の名残りになる。本堂内陣で導師以下4人が念仏を唱え金鼓を打ち、足を踏む修法を行い、壇の周囲を回る。 ◆年間行事 大福参り・正月皇服茶授与(1月1日-3日)、初観音(1月17日)、節分会・追儺式・六斎念仏(2月3日)、萬灯会・精霊迎え(8月8日-10日)、開山忌(9月11日)、弁財天巳成金特別祈願会(11月初旬)、皇服茶奉納会式(11月23日)、隠れ念仏(12月13日-31日)。 お聖天さま御縁日(毎月1日、16日)、都七福神めぐりの一・辰巳成金弁財天御縁日(毎月7日)、お観音さま御縁日・災難除・病魔除御加持(毎月17日)、印仏供養会(毎月24日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *建物内部の撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・宗祖の旅 道元』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『旧版 古寺巡礼京都 25 六波羅蜜寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『一遍辞典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都 道元禅師を歩く』、『平安の都』、『日本の名僧』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『京都美術の 新・古・今』、『京都の仏像』、『古都の美をめぐる』、『京都仏像を訪ねる旅』、『京都の仏像 入門』、『旧版 京のお地蔵さん』、『新版 京のお地蔵さん』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『おんなの史跡を歩く』、『京都はじまり物語』、『京都の地名検証 3』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『極楽の本』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『京都の寺社505を歩く 上』、『掘り出された京都』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都のご利益めぐり』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『京都時代MAP 平安京編』、『週刊 仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『週刊 古社名刹那巡拝の旅 6 祇園京都』、『週刊 日本の仏像 第17号 六波羅蜜寺 空也上人像と東山』、ウェブサイト「東京国立博物館」、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|