|

|

|

| 南明院〔東福寺〕 (京都市東山区) Namme-in Temple |

|

| 南明院 | 南明院 |

|

|

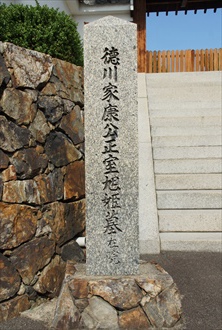

「凌雲山 南明禅院」  「徳川家康公正室 旭姫 墓 在院」       参道  業仲明紹の墓  吉山明兆(明兆、東福寺兆殿司)の墓。  藤原俊成(五條三位俊成卿)の墓  東浄如禅尼の墓 |

東福寺の最南端に位置する塔頭の南明院(なんめい-いん)は、境内から西の方向に京都市街を望むことができる。南明禅院とも呼ばれる。山号は凌雲山という。 臨済宗東福寺派大本山。本尊は釈迦如来。 ◆歴史年表 室町時代、1414年、室町幕府 4代将軍・足利義持が、東福寺111世・業仲明紹(ぎょうちゅう-めいしょう)を開基として創建した。塔頭・永明院境内を割って境内とし、以後、菩提寺になる。足利義持の創建による五条・保寧寺(ほねい-じ)を移したともいう。 年代不詳、2世に画僧・吉山明兆(1352-1431)が任じられる。 安土・桃山時代、1590年、聚楽第で没した徳川家康の正室・旭姫が葬られる。以後、香華院(菩提寺)として、寺領50石を寄進される。住持の登城に際して、時服(給与)が贈られた。 1598年まで、時服が贈られる。 江戸時代、1697年、幕府は、当院を修造し、仏具領として黄金200両を寄進した。本堂、庫裏、客殿、書院、方丈が建てられる。 近代、1917年、全焼する。その後、本堂が再建された。 現代、1977年、庫裏が再建された。 2019年、庭園「蒼穹庭(そうきゅう-てい)」が完成した。 ◆足利 義持 南北朝時代-室町時代前期の室町幕府第4代将軍・足利 義持(あしかが-よしもち、1386-1428)。男性。法名は道詮、法号は勝定院。父・3代将軍・義満の嫡子。1394年、9歳で将軍になり、1406年、権大納言兼右大将に上るが、父・義満の傀儡であり、その後、反目する。1408年、父没後、親政を始めた。1412年、北朝の称光天皇を擁立する。1423年、将軍職を嫡子義量に譲り、実権は握り続け「室町殿」と称された。嫡子がなく、前代未聞のくじ(神判)による跡目決定になり、6代には同母弟の義教(1394-1441)が選ばれた。43歳。 ◆業仲 明紹 室町時代前期の臨済宗の僧・業仲 明紹(ぎょうちゅう-めいしょう/みょうしょう、?-? )。詳細不明。東福寺111世。1414年、南明院を開く。 ◆吉山 明兆 南北朝時代-室町時代中期の画僧・吉山 明兆(きちざん/きっさん-みんちょう/みょうちょう、1352-1431)。男性。号は破草鞋(はそうあい)、俗称は兆殿司(ちょうでんす)。淡路島(兵庫県)の生まれ。幼くして淡路安国寺の開山・大道一以(だいどう-いちい)に師事した。画事に熱中し、破門しかけ・破草鞋と自戒し号した。その後、画才が認められる。1356年、東福寺28世として住した大道に従い入寺する。終生雑役の殿司になり、兆殿司と呼ばれた。1383年/1386年、代表作「五百羅漢図」50幅(東福寺蔵・根津美術館蔵)を制作する。この間、郷里の母親が病になり、帰郷果たせず自画像を送り、早い作例になる。1394年、「大道一以像」(奈良国立博物館蔵)、1404年、「普明国師像」(光源院蔵)、1408年、代表作「大涅槃図」(東福寺蔵)、1413年、伝・詩画軸「渓陰小築図」 (南禅寺金地院) 、1427年、「四十祖像」(東福寺蔵)などがある。80歳。 宋・元の仏画、道釈画を研究し、強い墨線・濃い色彩に特徴がある。東福寺で多くの仏画・道釈画(人物画)、頂相を制作した。独自画風により「東福寺派」形成の基礎を作る。東福寺に残る作品としては、「大涅槃図」、「四十祖像」、「聖一国師岩上像」、「白衣観音図」、「達磨・蝦蟇鉄拐図」などがあり、三門楼上内の「迦陵頻迦」も一門とともに手掛けた。塔頭・光源院に「春屋妙葩像」がある。弟子に霊彩・赤脚子らがある。明兆以後、東福寺は他寺の禅宗系仏画も請負い、その中心的存在になる。 塔頭・南明院(東山区)2世になり、同院で亡くなった。 ◆朝日姫 室町時代後期-安土・桃山時代の朝日姫(あさひ-ひめ、1543-1590)。女性。名は旭、末津、旭姫、朝日方、駿河御前、号は南明院。尾張(愛知県)の生まれ。父・竹阿弥/筑阿弥、母・大政所(天瑞院)。豊臣秀吉の異父妹/同父妹ともいう。当初は尾張国の農夫・嘉助(後の佐治日向守)に嫁いだという。織田信長家臣(秀吉の同僚)・副田甚兵衛吉成と再婚されられたともいう。夫は後に、秀吉により武士に取り立てられたという。1584年、秀吉は家康と小牧・長久手で戦い、講和成立後も家康が上洛を拒んだため、家康の懐柔策をとる。1586年、秀吉の命により朝日姫は夫と離縁させられ、家康の継室として嫁がされた。夫・佐治は離婚に応じ自殺/隠居したともいう。さらに秀吉は、大政所を人質として家康方に送る。1588年、朝日姫は、大政所の病見舞いを理由に駿府より上洛し、以後、聚楽第に住んだともいう。晩年、精神を病み母に看取られ病没した。法名は「南明院殿光室宗王大禅尼」。47歳。 墓は東福寺・南明院(東山区)、瑞龍寺(静岡市)に供養塔がある。 ◆庭園 現代、2019年に庭園「蒼穹庭(そうきゅう-てい)」が完成した。 ◆文化財 ◈ 南北朝時代-室町時代中期の画僧・吉山明兆(きちざん-みんちょう、1352-1431)の自画像模本がある。 ◈ 室町時代後期の朝日姫(あさひひめ、1543-1590)の肖像画がある。 ◆南明院・朝日姫 安土・桃山時代、1584年の小牧・長久手の戦いで、豊臣秀吉(1537-1598)は、徳川家康(1543-1616)・織田信雄(1558-1630)の連合軍と戦った。家康は子・於義丸(結城秀康、1574-1607)を秀吉の養子に出すことで秀吉と和睦した。その後も、家康は秀吉への警戒心を解かず、京都に赴き秀吉への臣従の意思は示さなかった。 家康の正妻・築山殿(つきやまどの、1542-1579)は、武田勝頼(1546-1582)に内通したとして織田信長(1534-1582)に咎められた。1579年に家康の命により築山殿と子・信康(1559-1579)は殺害されている。 1586年旧5月、秀吉は家康への政略結婚を試みた。秀吉の妹・朝日姫(旭姫、1543-1590)を夫・副田甚兵衛(?-?)と離別させ、家康に正室として輿入れさせることにした。この時、家康は45歳、旭姫は44歳だった。花嫁行列は京都を発ち浜松城へ向かった。総勢2000人の豪華なものだったという。 甚兵衛は秀吉から出された離縁の代償である5万石大名への取り立てを断ったという。その後、出奔し自害し果てたとも、郷里の尾張に帰り僧侶になったともいう。 その後も家康は秀吉への警戒心を緩めず、京都へは赴かなかった。1586年旧9月、秀吉は、朝日姫の見舞いと称し、今度は母・大政所(1513-1592)も人質として家康の許に送った。旧10月27日になって、家康はやむなく上洛し秀吉との対面が実現する。 1588年旧6月、大政所は聚楽第で病に伏し、一時は危篤状態に陥る。朝日姫は看病のため駆けつけ、その後、大政所は全快している。朝日姫は再び駿河に帰らなければならない心労から心を病んだ。1890年旧10月14日に、朝日姫は聚楽第で母・大政所に看取られながら亡くなった。48歳。法名は「南明院殿光室玉大禅定尼」。 秀吉と南明院10世・天翁(?-?)とは懇意だった関係で、朝日姫は南明院に葬られた。以来、徳川家康・秀忠(1579-1632)・家光(1604-1651)ら歴代将軍家が上洛する度に墓参をしたという。 ◆墓 ◈ 境内に朝日姫(旭姫)の墓がある。 ◈ 方丈(本堂)に、徳川家歴代の位牌が安置されている。 ◈ 境内の南、南明院山にも墓地があり、「藤原俊成卿墓」といわれている。 塀の囲いがありその中に、東に業仲明紹、北に大小2基の五輪石塔が立ち、右手(東)が藤原俊成(五條三位俊成卿)、左に娘・浄如禅尼、南の自然石は吉山明兆(明兆、東福寺兆殿司)の墓とされる。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『旧版 古寺巡礼 京都 18 東福寺』、『京都の禅寺散歩』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都大事典』、『秀吉の京をゆく』、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|