|

|

|

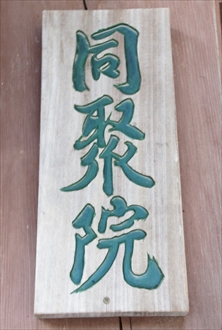

| 同聚院 〔東福寺〕 (京都市東山区) Doju-in Temple |

|

| 同聚院 | 同聚院 |

|

|

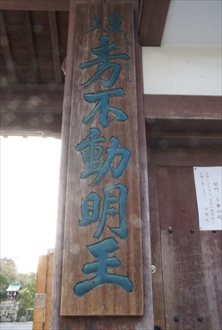

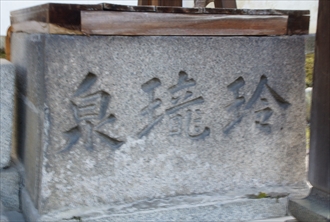

「じゅうまん」は「十」の字の下に「万」と書く。      五大堂、不動明王坐像を安置する。  五大堂  五大堂    庫裏  手水舎  手水舎  手水舎「五大宮」  鎮守社  毘沙門天像  毘沙門天像  地蔵尊 |

東福寺塔頭の一つ同聚院(どうじゅ-いん)は、「じゅうまん不動さん」とも呼ばれている。 臨済宗東福寺派。本尊は不動明王坐像は、火災除けなど除災の信仰が深く「災除けの像」ともいわれている。 近畿三十六不動尊第21番目霊場。 御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 平安時代中期、1006年、藤原道長は、40歳の賀にあたり、法性寺(ほっしょう-じ)境内に現在地付近に五大堂を新造した。丈六の五大明王を安置した。(『御堂関白記』『権記』) 室町時代、1444年/文安年間(1444-1449)、文渓元作は師・東福寺129世・琴江令薫(きんこう-れいこん)の菩提を弔うために開山として同聚院を創建した。 ◆藤原道長 平安時代中期-後期の公卿・藤原道長(ふじわら-の-みちなが、966-1028)。男性。御堂殿、法成寺殿。父・藤原氏北家の関白・太政大臣・藤原兼家、母・藤原中正の娘・時姫の5男。幼少期を東三条殿で過ごした。986年、父・兼家が第66代・一条天皇の摂政になり、987年、従四位から従三位になる。左大臣・源雅信(宇多源氏)の娘・倫子(正妻)と結婚する。988年、左大臣・源高明(醍醐源氏)の娘・明子(本妻)と結婚した。991年、権大納言に任じられる。995年、兄の関白道隆・道兼が相次ぎ疫病により没し、道隆の子・内大臣・伊周(これちか)と後継争いをする。姉・詮子(東三条院)の支援により内覧、右大臣、氏長者になり政権の首座に就く。996年、伊周の失脚により左大臣に昇る。1000年、長女・彰子が一条天皇の中宮として後宮に入り、一帝二后の制を始めた。1005年、祖先供養のために、宇治木幡に法華三昧堂(木幡寺、浄妙寺)を建てる。1012年、2女・妍子(よしこ)を第67代・三条天皇の中宮とした。1016年、彰子が産んだ外孫・敦成親王(第68代・後一条天皇)の即位に際し、道長は1年ほど摂政に就く。1017年、摂政を嫡子・頼通に譲り、実権は握り続ける。従一位、太政大臣になる。皇太子・敦明親王(三条天皇第1皇子)の辞退を図り、彰子の産んだ敦良親王(第69代・後朱雀天皇)を皇太弟とした。1018年、太政大臣を辞した。娘・威子が後一条天皇の中宮、その同母妹・嬉子が皇太弟(後朱雀天皇)の妃になる。道長は「望月の歌」「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることのなしと思へば」(『小右記』)と詠む。1019年、院源を戒師とし出家し、行観(すぐに行覚に改め)と称した。1020年、篤く仏教に帰依し、土御門殿の東に阿弥陀堂(無量寿院)に始まる法成寺(御堂)を造営した。1025年、娘・嬉子が親仁親王(第70代・後冷泉天皇)を産んで亡くなり、1027年、娘・妍子(三条天皇中宮)も相次いで亡くなる。この頃、道長は背中にできた癰(よう)に苦しむ。1028年、最期は、法成寺の九体阿弥陀堂に病床を移し、顔を西方浄土に向けて亡くなる。23年にわたって日記をつけ、後に『御堂関白記』と名付けられた。62歳。 政治家としての優れた政策はなく、関白には就任していない。娘4人の彰子(一条天皇中宮)、妍子(三条天皇皇后)、威子(後一条天皇皇后)、嬉子(後朱雀天皇妃)、盛子を入内させた。3天皇の外戚になり、「一家に三后」を成し、藤原氏全盛の摂関を築く。詩、歌に優れ、漢詩は『本朝麗藻』、和歌は『後拾遺集』以下の勅撰集に入る。中宮・彰子の側近に才媛の女房を集めた。紫式部を後援し、『源氏物語』にも関心を持つ。道長については『大鏡』、『栄花物語』に記されている。平安京内に土御門第、東三条殿、枇杷殿、二条殿、一条殿など豪邸を構えた。 遺骸は愛宕郡の鳥倍野で荼毘に付され、骨灰は宇治木幡の墓地に埋納された。現在は宇治陵(宇治市)に包括されている。 ◆文渓元作 室町時代の臨済宗の僧・文渓元作(ぶんけい-げんさく、 ?-?)。詳細不明。男性。宮氏の出。東福寺160世。 ◆琴江令薫 室町時代の臨済宗の僧・琴江令薫(きんこう-れいくん、 ?-?)。詳細不明。男性。父・武将・小早川春平の次男。東福寺129世。 ◆康尚 平安時代中期-後期の仏師・康尚(こうじょう/こうしょう、 ?-?、10世紀末-11世紀初)。男性。康成(康浄、康常、康昭、康聖、康昌)、広尚、好常。定朝の父/師とも。比叡山の出身か関係深く、恵心僧都源信のもとで造仏を担当した。藤原道長、行成に重用された。991年、祇陀林寺(ぎだりん-じ)の丈六釈迦像を造立した。以後、宮廷・摂関家、比叡山・高野山関係の造像にも携わる。998年、僧籍を持つ仏師であり土佐講師に任じられる。1000 年、宮中寿殿の聖観音、梵天、帝釈天、1002年、御八講本尊、1004年、藤原行成の四天王像、1005年、藤原道長の法成寺五大堂の本尊(現存唯一の遺品とされる東福寺・同聚院の不動明王坐像)を造仏する。道長の白檀薬師像などを制作した。1018年頃、関寺5丈弥勒仏造像に際し近江講師になる。三大仏(ほかに東大寺大仏、智識寺の大仏)の一つと称された。1020年、道長の命により定朝と共に法成寺無量寿院の九体阿弥陀像を造立した。晩年、邸宅兼工房を営む。 講師に任じられた最初の仏師であり、職業仏師の祖といわれる。仏所を形成し、仏像製作の受注体制、仏師の専業体制を確立した。図像に基づく仏像を製作し、貴族層の美的嗜好にあわせた作風を生む。寄木造を創案し、和様化を進め定朝様を準備した。弟子に寛仁(かんにん)、定朝などがいる。 ◆モルガンお雪 近現代の芸妓・モルガンお雪(モルガン-おゆき、1881-1963)。女性。本名は加藤ユキ、芸妓名は雪香。武士の家系に生まれる。姉が祇園でお茶屋・置屋「加藤楼」を経営し、14歳で芸妓になる。歌舞、胡弓に秀でた。1901年、アメリカ合衆国の財閥のジョージ.デニソン.モルガンに4万円の高額で身請けされ、1904年、結婚、アメリカ合衆国に渡る。1915年、夫没後、パリに移り社交界の花形になる。1938年、第二次世界大戦勃発後に京都に戻った。1945年、キリスト教の洗礼を受け、カトリック衣笠教会の建立に寄付した。紫野で亡くなる。同聚院、鹿苑寺(金閣寺)裏のカトリックの墓地にも分骨されている。81歳。 ◆仏像 ◈「不動明王坐像」(265.1㎝)(重文)は、平安時代後期、1006年に仏師・康尚(?-?)の作とされている。康尚の数少ない作品、唯一の現存作品ともいう。 1006年、藤原道長は、五大明王を安置するための五大堂を造営している。(『御堂関白記』『権記』)。藤原忠平が建立した法性寺の境内に建てられた。その場所が同聚院の地にあたるとされている。仏像五体のうち中尊のみが、数多くの災厄を免れ残され同聚院に伝えられたといわれている。 古くより火災除けなど除災の信仰が篤く、「災除けの像」ともいわれている。 「じゅうまん不動さん」とも呼ばれている。「じゅうまん」(表記できず)は「十」の字の下に「万」と書く。土地の守護を表す「土力(どりき)」によるとも、不動尊が常に十万の眷属(けんぞく)を従えていたからともいう。 像高は丈六で、藤原時代(平安時代中期、後期)の代表作になる。忿怒(ふんぬ)相であるものの穏健な表情になっている。眉は太く引き寄せ、目は大きく見開く。下唇を噛みしめ頬はひきしまる。右手には宝剣を掲げ、左手に絹策を握る。 体躯に厚みがあり、上半身の彫りは浅く優雅になる。寄木造であり、内刳も施されている。和様化の作風が見られ、伸びやかな作風は定朝様を先駆けるといわれている。かつては彩色されていた。両脚部は近世の補作により、上半身とは作風が異なり、膝前部などは荒く鋭い。 木造、彩色、ヒノキ材、寄木造。 ◆法性寺 平安時代中期、925年に藤原忠平(880-949)が法性寺(ほっしょう-じ)を創建した。広大な境内を有し多くの伽藍が建ち並んでいた。934年に定額寺になる。 平安時代後期、1006年に忠平の曽孫・藤原道長(966-1028)が五大堂を建てた。その後、忠通(1097-1164)は寺地に法性寺殿を営み、後、御堂(後の最勝金剛院)が建てられた。 鎌倉時代中期、1239年に、九条道家(1193-1252)が東福寺を建立した際に、境内が縮小される。南北朝時代、1333年に兵火により焼失した。近世初頭に廃寺になった。 ◆墓 モルガンお雪(1881-1963)の墓がある。 ◆御符授与 御符授与(2月2日)では、屋守護(やさご)の符が授与される。方寸の紙に「じゅうまん」(表記できず)の字を書いた御符が加持して与えられる。火災諸難を除き、福徳円満、子孫繁栄の信仰を集める。 ◆年間行事 御符授与(2月2日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『旧版 古寺巡礼 京都 18 東福寺』、『仏像』、『京都の仏像』、『京都の仏像 入門』、『京都古社寺辞典』 、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『京都の隠れた御朱印ブック』 、ウェブサイト「東福寺」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|