|

|

|

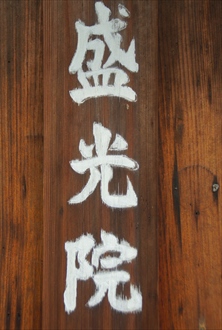

| 盛光院 〔東福寺〕 (京都市東山区) Joko-in Temple |

|

| 盛光院 | 盛光院 |

|

|

庫裡           |

東福寺境内の北に塔頭・盛光院(じょうこう-いん)がある。 臨済宗東福寺派。本尊は白衣観音坐像。 ◆歴史年表 鎌倉時代、文永年間(1264-1275)、直翁智侃(じきおう-ちかん)の開創による。当初は光明蔵院と称した。当初の境内は、成就宮の北(現在の盛光院山付近)にあった。 1274年/1234年、寺号を盛光院に改める。 江戸時代、1806年、焼失する。 1808年、豊後より宝勝院本堂を移築して庫裏とした。 近代、1930年、現在の本堂が再建されている。 ◆直翁智侃 鎌倉時代中期-後期の臨済宗の僧・直翁智侃(じきおう-ちかん、1245-1322)。男性。諡号は仏(佛)印禅師。上野(群馬県)の生まれ。父・幕府御家人・足利泰氏。顕密二教を学び、後に南宋より渡来した鎌倉・建長寺の蘭渓道隆(らんけい-どうりゅう)に師事した。その後、宋に渡る。帰国後、1307年、博多・承天寺、東福寺・円爾の法を嗣ぐ。東福寺10世になる。豊後・万寿寺の開山になり、豊後に60余の末寺を有した。78歳。 ◆仏像・木像 本堂に本尊・白衣観音坐像、仏印禅師(直翁智侃)坐像が安置されている。 ◆建築 ◈「庫裡」は、豊後・万寿寺山内の宝勝院の本堂として使われていた。江戸時代後期、1808年に移築されている。江戸時代の遠距離間移築の遺構になる。なお、万寿寺は直翁智侃の開山による。 ◈「本堂」は、近代、大正期(1912-1926)の再建による。 ◆紅葉 境内には池泉式庭園があり、楓の植栽もある。紅葉の頃(11月中)に公開されている。 *普段は非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『旧版 古寺巡礼京都 18 東福寺』、『京都の禅寺散歩』、『京都・山城寺院神社大事典』、当寺ウェブサイト 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|