|

|

|

| 本国寺(本圀寺)跡・朝鮮通信使 (京都市下京区) Site of Honkokuji Temple |

|

| 本国寺(本圀寺)跡・朝鮮通信使 | 本国寺(本圀寺)跡・朝鮮通信使 |

|

|

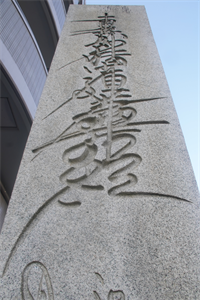

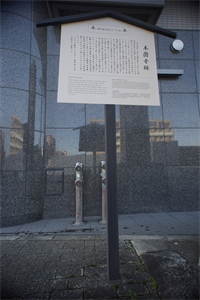

題目塔  題目塔、「大本山本圀寺」「五十一世日雄代」  題目塔「南無妙法蓮華経」  題目塔  「朝鮮通信使ゆかりの地」の駒札 |

堀川通五条上ルに「大本山本圀寺(だいほんざん-ほんこく-じ)」と刻まれた巨大な題目塔が立てられている。かつてこの付近一帯には、本圀寺があった。「西の祖山(そざん)」「西の総本」ともいわれ、山号は大光山という。現在は山科に移っている。 傍らに「朝鮮通信使ゆかりの地」の駒札が立てられている。江戸時代には、李氏朝鮮が派遣した朝鮮通信使の宿所になっていた。 日蓮宗の大本山(霊蹟寺院)。本尊は大曼荼羅。洛中法華21ヶ本山。日蓮宗京都16本山の一つ。日蓮宗四大本山の一つ。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1253年、日蓮(1222-1282)が、鎌倉松葉ヶ谷(まつばがやつ)に法華堂(本勝寺)を建立したのを前身にする。(寺伝) 1261年、日蓮の伊豆法難により、寺は破却されている。 1263年、再興され、「大光無量山本国土妙寺」に改め、日蓮の布教伝道の根本道場になる。 1271年、再び破却された。日蓮は佐渡に配流された。 1307年、再建され、将軍家の祈願所になる。第96代・後醍醐天皇(在位:1318-1339)の勅願所になる。 鎌倉時代末期、右大臣・今出川兼季(菊亭兼季)の菩提所になる。 南北朝時代、1345年、4世・日静の時、北朝第2代・光明天皇の勅により、京都六条に永代寺領を贈られ鎌倉松葉ヶ谷・法華堂より移る。「本国(國)寺」と改称した。寺域は広大で、東西2町・南北6町(堀川小路西、六条坊門小路南、大宮大路東、七条大路北の12町とも)にわたる。御所の坤(裏鬼門)の方角に配置され、皇室鎮護の霊場になった。 足利尊氏(1305-1358)との俗縁により公武の外護を得た。 1381年頃、四条門流の妙顕寺とともに、京中で四条門流として日蓮宗を代表する寺になる。 1397年、日陣は上洛後、本国寺の日静(にちじょう)に師事する。 室町時代、1536年、旧7月22日-28日、南近江の守護六角氏らが、京都の法華宗二十一本山を焼討ちした天文法華の乱では、法華一揆の拠点寺になり最後まで奮戦した。だが、焼失し、堺・成就寺に避難する。 1542年、勅許により帰洛の許可が下り、再建に着手する。 1547年、京都六条に再建され、本尊遷座された。 1565年、徳川光圀が母の追善供養を行う。 1568年、織田信長の再上洛にともない、本国寺は室町幕府15代将軍・足利義昭の仮居所(六条御所)になる。 1569年、 室町幕府第15代将軍・足利義昭の仮の御所(六条御所)、仮幕府の置かれた本国寺を、三好三人衆が急襲した。明智光秀は防戦する。信長は岐阜より軍を率いて京都に戻り鎮圧する。(「本国寺の変(六条合戦)」)。変後、織田信長は二条御所(二条城)を築城し、部材の一部は移された。義昭は御所に移した。 室町時代末、寺の周囲に環濠が築かれ、寺内町が形成された。 安土・桃山時代、1582年、豊臣秀吉は上洛の際の宿所にあてる。市中掌握と山崎城の築城を急ぐ。この頃、日蓮宗六条門流の大本山だった。 1591年、本願寺造立のため、南二町の寺領を割譲される。 江戸時代初期、「本国寺」と記されていた。 江戸時代、徳川家、豊臣秀吉の姉・日秀尼(1534-1625)、加藤清正(1562-1611)らの庇護を受け伽藍を拡充した。 1633年、末寺269を数えた。(「京都本国寺末寺帳」) 1636年、入洛した朝鮮通信使の400人の随員の定宿地になる。以来、ほぼすべて当寺を宿舎として京都に滞在した。 1637年、朝鮮通信使が江戸からの帰りに立ち寄る。石川丈山が訪れ、一行の書記・権 侙(クオン・チョク)と筆談・詩文の応酬を行う。 1643年、朝鮮通信使が定宿する。 1655年、朝鮮通信使が定宿した。 1656年、瑤林院の生母・清浄院が京都で逝去し、本国寺の清正廟の隣に埋葬した。自らの逆修墓を建立する。 1682年、朝鮮通信使が定宿した。相国寺の別宗祖縁(べっしゅう-そえん)は、随員と筆談唱和した。 1685年、 水戸藩主・徳川光圀が篤く当寺に帰依外護したとして、「圀」の一字を下され、寺号を「本圀寺」に改めたという。 1711年、朝鮮通信使が定宿する。 1748年、朝鮮通信使が定宿した。 1788年、 天明の大火により経蔵などをわずかに残して焼失する。 1811年、朝鮮通信使が定宿した。 1863年、宿泊中の鳥取藩側用人・黒部権之介らが、河田景与ら因幡二十士に襲われ、暗殺された。(本圀寺事件) 近代、1905年、2月、日露戦争(1904-1905)後にロシア軍捕虜の収容を行う。本圀寺が本所になる。(「京都日出新聞」)。後に伏見俘虜収容所に移された。 現代、1945年、太平洋戦争末期の五条通の強制疎開で塔頭などが減少した。 1960年、財政難により鎌倉移転の騒動になる。 1971年、旧地六条(下京区、西本願寺第2境内)より、境内の8割を売却し、現在地(山科区)に移転する。 1994年、旧地での発掘調査が行われ、埋め戻された堀跡が見つかった。 ◆日蓮 鎌倉時代前期-中期の日蓮宗(法華宗)開祖・日蓮(にちれん、1222-1282)。男性。日蓮大菩薩、立正大師。安房国(千葉県)の漁師の子。1233年、12歳で天台系の安房の清澄山、道善房の弟子となり薬王丸と称した。1237年、16歳で出家、是聖房蓮長(ぜしょうぼうれんちょう)と名乗る。1239年、鎌倉の浄土宗蓮華寺、禅宗の寿福寺、京都、高野山、四天王寺、興福寺、1242年、比叡山に上り俊範法印につく。東塔・無動寺円頓房、1245年、横川香芳谷・華光(けこう)房(後の定光院)で12年間修行した。1245年、臨済禅の円爾と親交する。1248年、泉涌寺の道隆、園城寺の智証に学ぶ。奈良七大寺、高野山、四天王寺、1251年、東寺に遊学した。1252年、比叡山を下り、清澄寺に戻る。1253年、「南無妙法蓮華経」と題目を唱え、立教開宗し日蓮と名乗る。国は法華経のみにより護られるとし、天台仏教が密教化、浄土化したことを批判した。1257年、地頭・東条景信により清澄山を追われ、鎌倉・松葉谷の草庵に逃れる。1260年、鎌倉幕府の前執権・北条時頼に法華経を正宗とする『立正安国論』を建白する。浄土宗、禅宗などの他宗、政治批判とみなされ草庵を焼打ちされる。(松葉谷法難)。1261年、幕府に捕えられ伊豆に流される。(伊豆法難)。1263年、赦免され鎌倉に戻る。1264年、安房・小松原で地頭による襲撃を受け重傷を負う。(小松原法難)。1268年、執権北条時宗に『立正安国論』を上申する。1271年、再び幕府に捕えられ片瀬龍口で斬首されそうになり、後に佐渡に流された。(龍口法難)。1272年、『開目抄』、1273年、『観心本尊抄』を著す。1274年、赦免後、身延山に隠棲、久遠寺を開山する。以後は著述と後身の養成をする。1282年、経一丸(日像)に京都弘通の使命を託した。日蓮は常陸への療養の旅の途中、武蔵の池上で亡くなり、身延に葬られた。61歳。 日蓮は、念仏信仰を批判、他宗を邪宗とした。法華経を唯一の正法、絶対真理と説いた。本門の法華経が末法の人々を救うものとし、実践的な事の一念三千仏法と王法の一致、王仏冥合を説いた。4度の法難、相次ぐ迫害について、法華経弘通(ぐつう)の行者の証と説いた。 ◆日静 鎌倉時代後期-南北朝時代の日蓮宗の僧・日静(にちじょう、1298-1369)。男性。俗姓は上杉、諱は日乗、字は豊龍、号は妙竜院。駿河国(静岡県)の生まれ。父・上杉頼重、母・足利氏の娘。将軍・足利尊氏の叔父にあたるともいう。駿河国・本覚寺の治部公日位、鎌倉・本勝寺の摩訶一房日印に師事した。日印は死に臨み本勝寺を日陣に譲る。1328年、日印の没後、越後国・三条本成寺を継ぐ。1338年、日印弟子・日祐に招かれて上洛する。1345年、足利家の外護を受け本勝寺を六条に移し、本国寺(後の本圀寺)に改称し6世に就く。尊氏の帰依、公武の外護により寺運隆盛になる。1348年、北朝第2代・光明天皇より三位僧都に任命された。天皇から日蓮正嫡の綸旨を受ける。著『六条要文』。72歳。 日蓮宗の2大門流・六条門流の祖。弟子に日伝、日陣がいる。 墓は法華寺(東山区)にある。 ◆日陣 南北朝時代-室町時代前期の日蓮宗の僧・日陣(にちじん、1339-1419)。男性。俗姓は佐々木、通称は門一阿闍梨(あじゃり)、号は円光房。越後国(新潟県)の生まれ。1347年、越後国・長久山本成寺、代官日龍の下で得度した。1397年、京都に上洛後、本国寺の日静(にちじょう)に師事する。1369年、越後国・本成寺住持を継ぐ。北陸、東北、関東、東海に布教した。本国寺の法兄・日伝(六条門流)と対立する。日陣は本迹(ほんじゃく)勝劣を主張した。(本迹論争)。1406年、日陣は本山の本禅寺(四条堀川)を建立し、別派の法華宗陣門流(日陣流)の門祖(派祖)になる。晩年、本禅寺は弟子・日登(にっとう)に任せ、越後、北陸地方に布教(弘通)した。1419年、本成寺を弟子・日存(にちぞん)に譲り、布教のために旅立ち、以後不明になったという。著『本迹同異決』81歳。 本迹論争は、『法華経』の本門・迹門の一致・勝劣をめぐり、日陣は勝劣説、日伝は一致義を唱えて8年間論争し、結論はでなかった。 ◆加藤 清正 室町時代後期-江戸時代前期の武将・加藤 清正(かとう-きよまさ、1562-1611)。男性。幼名は虎、虎之助。尾張(愛知県)の生まれ。父・清忠の次男。豊臣秀吉と同郷の縁により9歳より秀吉の台所方に仕える。元服し加藤虎之助清正と名乗る。1580年、播磨国神東郡120石を給せられる。1581年、鳥取城攻め、備中国冠山城攻め、1582年、山崎の戦い、丹波亀山の戦いに勝利した。1583年、賤ヶ岳の戦いで七本槍の一人に数えられた。1585年、従五位下主計頭に叙せられる。亡き父のために大坂に本妙寺を建てた。1587年、九州征伐には後備、肥後宇土城番を勤める。1588年、肥後北半国領主を任じられ熊本城主になる。1592年-1593年、文禄の役に出兵する。李朝の2王子を捕縛し、兀良哈(オランカ)まで攻めた。講和派の石田三成らと対立した。1596年、一時蟄居を命じられ、徳川家康の後援で解除される。1597年-1598年、慶長の役に再出兵し、蔚山(ウルサン)城で苦戦した。1598年、肥後熊本城主25万石の大大名になる。1599年、清正・福島正則・黒田長政ら6人で大坂の三成邸を襲撃し、三成に伏見の徳川家康の屋敷に逃れられた。1600年、関ヶ原の戦いで小西行長らと確執し東軍に付く。行長の居城・宇土城、柳川・立花宗茂を攻めた。行長滅亡後、家康は清正を肥後54万石に倍増させた。没した母のため、本妙寺を熊本城下に移し、両親の菩提所にした。1603年、従四位下肥後守に叙任した。その後、江戸城、1610年、名古屋城の普請工事を行う。1611年、旧3月、二条城で淀殿を説得し、秀吉遺児・秀頼と徳川家康を会見させ、豊臣家の存続を念願した。その後、熊本に帰着後、病急死した。50歳。 本妙寺(熊本市)に葬られる。 日蓮宗の熱烈な信者で、大坂・本妙寺(後に熊本城下)、本圀寺に番神堂・経蔵、塔頭・勧持院の再建などを行う。キリシタンを弾圧した。治水、築城、築堤の名手として知られた。 ◆日秀尼 室町時代後期-江戸時代前期の日蓮宗尼僧・日秀尼(にっしゅうに、1533-1625)。女性。俗名は智(とも)、本名は智子、字は妙慧、道号は村雲、通称は村雲尼、院号は瑞龍院。尾張(愛知県)の生まれ。父・木下弥右衛門、母・天瑞院(大政所)、豊臣秀吉の姉。農民・弥助(後の武将・三好吉房、犬山城主)に嫁ぐ。1568年、秀次、1569年、秀勝、1579年、秀保を産んだ。1588年、秀保は羽柴秀長の養子に入れた。1590年、秀次の尾張転封後は犬山城に移る。1591年、秀吉が嫡子・鶴松を喪い、秀次・秀勝を養子に入れる。1592年、秀勝は文禄の役で病死(戦死とも)、1595年、秀次は秀吉に高野山で切腹させられる。夫は連座し讃岐に配流された。(秀次事件)。秀保も病死(十津川温泉で事故死とも)した。聚楽第を出て、嵯峨野に善正寺を建立し、秀次一族の菩提を弔う。秀次の首は庵の傍らに埋葬し供養した。1596年、本圀寺の16世・日禎(にちじょう)により得度する。村雲に瑞龍寺を建立した。1598年、第107代・後陽成天皇より瑞龍院の院号を受け、瑞龍院妙慧日秀と名乗る。天皇は寺領を寄進した。1612年、夫没後、1615年、大坂の陣で秀頼ら親族を失い、豊臣方の山口兵内の妻・お菊(孫娘)も処刑された。93歳。 瑞龍寺中興三大比丘尼の1人。墓は瑞龍寺(滋賀県)、本圀寺(山科区)、善正寺(左京区)に供養塔がある。 ◆瑤林院 安土・桃山時代-江戸時代前期の瑤林院(ようりんいん、1601-1666)。女性。名は八十姫(やそひめ)。肥後国(熊本県)の生まれ。父・加藤清正、母・清浄院(水野忠重の娘、徳川家康の養女)の第5子(次女)。1609年、父・清正と徳川家康の合意により婚約し、1617年、17歳で駿河駿府藩主・徳川頼宣に輿入れした。1619年、頼宣が紀州藩主になり、夫とともに紀州に入る。1633年、江戸の紀州藩邸に移る。1656年、生母・清浄院が京都で没し、本圀寺の清正廟隣に埋葬し、自らの逆修墓も建立した。66歳。 父母と同様に熱心な日蓮宗信者になり、江戸・池上本門寺を崇敬した。 墓は、要行寺(後に報恩寺)(和歌山市)にある。 ◆徳川 光圀 江戸時代前期の大名・徳川 光圀(とくがわ-みつくに、1628-1700)。男性。幼名は長丸、千代松、字は徳亮(とくりょう)、観之(かんし)、のち子竜、号は常山(常山人)、別号は日新斎、梅里、率然(そつぜん、率然子)、隠居して西山(せいざん、西山隠士)、採薇(さいび)、諡は義公。中納言の唐名「黄門」により水戸黄門とも称された。水戸(茨城県)の生まれ。水戸城下の重臣・三木之次(ゆきつぐ)の屋敷で生まれた。父・水戸藩初代藩主・徳川頼房(家康の第11子)、母・側室・谷久子の3男。家臣の屋敷で養われた。1633年、水戸徳川家の世子に決まる。江戸・小石川の水戸藩邸に移る。1636年、元服し、3代将軍・徳川家光の1字を与えられ光国と名乗る。1646年、『史記』を読み学問に目覚める。以後、歴史編纂を志し多くの古書を集め始めた。1654年、尋子(泰姫[たいひめ]、前関白・近衛信尋の娘)と結婚した。1657年より、江戸駒込の中屋敷に史局(後の彰考館)を置き、『本朝之史記(後の『大日本史』)』の編纂に着手した。1659年、妻を亡くし、生涯後妻を迎えなかった。1661年、父の死後、兄・頼重をこえて第2代藩主になる。1672年、史局を小石川に移し「彰考館」と命名した。1676年、大日本史編纂の史料調査を始めた。1679年頃、光国を光圀に改める。1690年、藩主を引退し、権中納言に叙任される。家督を兄・頼重の子・綱条(つなえだ)に譲り、常陸国久慈郡新宿村(常陸太田市)に西山荘を建て隠棲する。1694年、家老・藤井紋大夫を手討ちにしている。1698年、水戸城内にも彰考館を開始させる。西山荘で没した。編纂は『常陸国志』『礼儀類典』『水府系纂』『万葉代匠記』など。73歳。 名君といわれた。幕府に先駆け殉死を禁じ、藩士の規律・士風を高めた。将軍・徳川綱吉の生類憐み令などを批判する。上水道(笠原水道)の敷設、士族墓地の創設、神仏分離を推進し、藩内の社寺の整理・名社名刹の保護、八幡神社の整理・一村一社制の確立に努めた。侍塚古墳の発掘調査、那須国造(なすくにのみやつこ)碑(栃木県、国宝)などの保存に努めた。 『大日本史』(397巻・目録5巻、完成は1906年)は、漢文の紀伝体による本格的な日本の通史で、朱子学を基本とし南朝正統の立場を強調した。家臣を京都などに派遣し、史料の収集に努める。明の遺臣・朱舜水(しゅ-しゅんすい)を招き師事し、学者を育成する。彰考館に集った学者により学風が生まれ、天保期(1830-1844)に水戸学が成立する。儒学思想を中心に、国学・史学・神道を結合させ、幕末の尊王攘夷運動に大きな影響を与えた。 墓は瑞龍山(茨城県常陸太田市)にある。 ◆藤原 惺窩 室町時代後期-江戸時代前期の儒学者・藤原 惺窩(ふじわら-せいか、1561-1619)。男性。名は粛、字は斂夫。号は多く惺斎、北肉山人(きたししさんじん)、柴立子(さいりつし)など。播磨(兵庫県)の生まれ。父・細川荘(三木市細川町)の荘園を領した冷泉為純(れいぜい-ためずみ)の3男。藤原定家の子孫。神童と呼ばれ、1567年、7歳で播州竜野・景雲寺の東明昊に師事、剃髪し宗舜と称した。1578年、三木城主・別所長治に家は滅ぼされ、父、兄、家領も失う。姫路の書写山に陣を敷いた羽柴秀吉に、仇討と家名再興を願い出て諭される。京都の叔父・寿泉を頼り相国寺・南豊軒で禅学、漢学、儒学を学ぶ。一時、吉田兼見の弟子になる。首座(しゅそ)に上る。1590年、秀吉の命により、朝鮮国使・黄允吉ら3人と、大徳寺で筆話を行う。1591年、秀次の召により相国寺で五山僧徒と詩を闘わす。1593年、秀俊に従い、肥前名護屋で明国信徒に会う。江戸で家康、家臣に『貞観政要』を講じた。1596年、儒学を学ぶため、薩摩から明へ渡航した。悪天候のために喜界島に漂着した。1597年、帰洛。1598年、文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)の捕虜で、朝鮮の朱子学者・姜沆(きょう-こう)に伏見の大名・赤松広通邸で会い朱子学を学ぶ。1599年、広通、姜沆の協力により、初めて宋儒の説に従う四書五経に訓点を施した『四書五経倭訓』を著す。1600年、広通の尽力により姜沆などが帰国した。支援した広通は自決し還俗する。1604年、林羅山が入門する。1605年、家康が二条城に惺窩を招く。仕官の意志はなく、羅山を代行させた。1606年、紀州・浅野幸長の招により和歌山に赴く。1607年、堀杏庵らが入門した。 五山僧の教養だった儒学を解放し体系化、「京学派」として定立した。神儒一致、朱子学を基調とし、仏教、陽明学も受け容れた。後に近世儒学の祖とされた。門人に「惺門四天王」の林羅山、那波活所(なば-かっしょ)、松永尺五(せきご)、堀杏庵(きょうあん)、ほかに、菅得庵(かん-とくあん)、林東舟、三宅奇斎らがいる。紀州城主・浅野幸長、角倉了意などと親交があった。和歌、古典にも通じた。主著『寸鉄録』など。59歳。 当初は時雨亭の傍らに葬られる。その後、相国寺・林光院(上京区)に葬られた。 ◆権 侙 朝鮮王朝の官人・権 侙(クオン・チョク/ケン・チョク、?-?)。詳細不明。男性。權侙、号は菊軒。1637年、吏文学官として第12回朝鮮通信使に加わる。本国寺を訪ねた石川丈山と筆談で応酬した。丈山の詩文集に序文を与え、「日東(じつとう)の李白」と称した。共著『金世濂等筆跡(詩)』。 ◆石川 丈山 安土・桃山時代-江戸時代前期の文人・石川 丈山(いしかわ-じょうざん、1583-1672)。男性。名は凹(おう)、字は孫助、通称は嘉右衛門重之、別号は六々山人、四明山人、凹凸窩(おうとつか)、詩仙堂、丈山は字・号など。三河(愛知県)の生まれ。父・武士・信定。源氏の流れを汲み、祖父以来三河・徳川家譜代の臣の家になる。武芸に優れ、16歳で徳川家康の近習になる。1600年、関ヶ原の戦いに出陣し、家康の信望を得た。1615年、旗本として参戦した大坂夏の陣で、軍律違反の先陣争い(一番槍り)をして抜け駆ける。家康の怒りを買い追放される。剃髪し妙心寺に潜居した。1616年、母の病を看るために江戸へ出た。1617年、京都に戻り、友人の儒学者・林羅山の勧めにより、儒学者・藤原惺窩(せいか)門下になり朱子学を修めた。41歳より、病身の母養生のために安芸・浅野家に仕え10数年に及ぶ。母没後に辞する。相国寺近くに庵「睡竹(すいちく)堂」を結び隠棲した。1641年/1635年/1636年)、一乗寺村の庵に移った。後水尾上皇の召にも応じなかった。庵には、羅山、陶工・絵師の尾形乾山、第112代・霊元天皇なども訪れた。1645年、舞楽寺村に祠を築き「頑仙祠」と名付ける。70歳で京都所司代・板倉重宗に、故郷での隠退を願い出るが許されなかった。以後、門戸を閉じたという。 堀杏庵、角倉素庵、元政上人らとも親交する。妻帯しなかった。兵法、剣術、鉾、鉄砲、馬術に優れた。漢詩文にも秀で「日東の李杜」、荻生徂徠は「東方の詩聖」と称えた。江戸時代の「漢詩人の祖」といわれる。凹凸窠には、狩野探幽・尚信筆による、中国の詩家36人の肖像を掲げる詩仙の間が設けられ、丈山の詩も掲げられた。「詩仙堂」の名の由来になる。「渡らじな 瀬見の小川の 浅くとも 老の波そう 影もはづかし」は、後水尾上皇(第108代)の誘いを断る歌だったとも、霊元天皇が丈山の書を見たいとの申し出たことへの返歌ともいう。隷書、茶道にも長け、煎茶も嗜み「文人茶の開祖」といわれる。「三亭(酒店、飯店、茶店)の始祖」ともいう。作庭家としても活躍し、枳殻邸、一休寺、蓮華寺などの庭園の修復などに関わった。詩文集に『新編覆醤集(ふしょうしゅう)』『詩仙詩』など。90歳。 墓は詩仙堂(左京区)近くの山中にある。 ◆金 仁謙 朝鮮王朝の官人・金 仁謙(キム・インギョム、1707-1772)。詳細不明。男性。氏族・安東金(アンドンキム)氏の生まれ。科挙に合格し進士になる。1763年-1764年、第19回朝鮮通信使の随員として来日した。3人の書記の一人として日本滞在中に、漢詩を持ち訪れた多くの日本人に対応した。滞在記の著『日東壮遊歌(にっとう-そうゆうか、イルトンジャンユガ)』。 ◆本国寺・本國寺・本圀寺 寺号には「本国寺」「本國寺」「本圀寺」がある。 当寺は、鎌倉時代中期、1253年に、鎌倉松葉ヶ谷に建てた法華堂に始まる。1345年、日静が寺を京都に移して、「本国(國)寺」に改めた。「本國寺」の「國」は「国」の旧仮名遣いになる。 江戸時代前期、1685年、徳川光圀(1628-1701)が篤く当寺に帰依外護したとして、「国」の字を「圀」に改め、以来「本圀寺」にしたという。 ◆本国寺版 本国寺では、安土・桃山時代、寺版としての本国寺版『天台四教義集解』3巻(1595)、『法華玄義序』1帖(1595)を活字印行した。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)後半-寛永年間(1624-1644)初期、古活字版を印行した。 ◆六条門流 日蓮宗の2大門流は、妙顕寺の日像(1269-1342)に始まる「四条門流」、本国寺の日静(1298-1369)に始まる「六条門流」になる。5世・日伝(1342-1409)の時に最盛期を迎えた。 名僧として日重(1549-1623)、日乾(にっけん、1560-1635)、日遠(にちえん、1572-1642)などを輩出した。なお、近代まで日蓮宗布教院が常設されていた。 六条門流からは日陣(1339-1419)が分立し、日陣門流(法華宗陣門流)を形成した。 ◆天文法華の乱 室町時代、京都の町衆(土倉)を中心とする日蓮宗徒は法華一揆を起こし、百姓・地侍の一向一揆、土一揆に対抗した。日蓮宗徒の勢力拡大に対し、次第に山門(延暦寺)との対立が起こる。 室町時代後期、1532年、京都の日蓮宗徒は、山科本願寺を焼討ちし、その後も堺、石山本願寺を攻めて勢力拡大する。1536年、日蓮宗徒と延暦寺僧との宗論後、延暦寺は京都の日蓮宗弾圧を決定した。1536年旧7月22日-28日、天文法華の乱(てんぶん/てんもん-ほっけのらん)が起こる。延暦寺宗徒は、近江国守護・六角定頼、三井寺勢の支援を得て、京都の日蓮宗寺院21寺を襲撃破却した。戦乱は旧22日の松ヶ崎より始まり、旧28日まで本国寺は持ちこたえた。日蓮宗徒は敗北し、京都より放逐され堺に逃れた。 乱後、室町時代後期、1542年に洛中還住の勅許が下りるまで、日蓮宗は京都で禁教になった。 ◆本国寺の変 室町時代後期、1565年、永禄の変で、二条御所の3代将軍・足利義輝(1536-1565)が、三好三人衆の三好長逸(?-?)・三好政康(?-?)・岩成友通(?-1573 )らに襲撃される。義輝は討死し、御所は焼失した。その後、六条の本国寺を仮の御所(六条御所)とした。 1568年に足利義昭(1537-1597)は、織田信長(1534-1582)に擁立されて上洛し、居館として本国寺を使った。義昭は征夷大将軍に就く。 1569年、信長は岐阜に帰る。その不在を狙った三好三人衆、斉藤龍興(1548-1573)らが本国寺を襲撃した。細川藤賢(1517-1590)、明智光秀(1528?-1582)が応戦し、細川藤高(幽斎、1534-1610)、三好義継(1549-1573)、池田勝正(?-1578)らが来援した。事件は、義昭側の勝利に終わる。信長は岐阜より、大雪の道を2日で本国寺に駆け入ったという。六条合戦ともいう。 ◆権侙・丈山 江戸時代前期、1637年旧1月18日に、本国寺で第12回京朝鮮通信使の吏文学官・権侙(クオン・チョク、?-?)と石川丈山(1583-1672)との間で筆談による応酬が行われた。丈山は漢詩人として知られた。京都所司代・板倉重宗(1586-1656)が2人を引き合わせている。 筆談の際に、両人を重宗の家老・都築吉保(?-?)、淀城城主・永井尚政(1587-1668)、朝鮮通信使副使・金世濂(1593-1646)、従事官・黄㦿(1604-1656)が臨席していた。筆談は毛筆で巻紙に漢文漢字を書き綴り行われ、互いに交換した。このため長時間にわたり長文のやり取りが続いた。 権侙は、丈山の詩文集に序文を与え、丈山について「日東(じつとう)の李白」と讃えたという。 ◆本圀寺事件 江戸時代末期、1863年、因幡鳥取藩の佐幕と尊攘派の内部対立により、本圀寺に宿泊していた鳥取藩側用人・黒部権之介(?-1863)ら4人が、知恩院塔頭・良正院に集まった若手の河田左久馬(景与、1828-1897)ら因幡二十士により襲われ暗殺された。 1866年、河田ら4人は遺族により仇討されている。因幡二十士事件ともいう。 ◆朝鮮通信使 「朝鮮通信使」は、朝鮮王朝(李氏朝鮮)の国王が日本国王に国書を手交するために派遣した使節だった。足利・豊臣・徳川の3武家政権に対して、朝鮮国王は書契(しょけい、国書)・礼単(進物)を携えて外交使節団を派遣した。「朝鮮信使」「信使」「朝鮮来聘使」「来聘使(らいへいし)」「韓使」「朝鮮通信使」(江戸時代前期、1636年以降)などとも呼ばれた。初期には、幕府のほか、大内氏・九州豪族も対象になっていた。実質的な通信使としては、江戸時代以降の使節団のことをいう。 朝鮮通信使の来日年について、室町時代に、第1回1412年、第2回1429年、第3回1439年、第4回1443年、第5回1460年、第6回1479年、安土・桃山時代に、第7回1590年、第8回1596年になる。 江戸時代に、1604年(探賊使)、第9回1607年(回答兼刷還使)、第10回1617年(回答兼刷還使)、第11回1624年(回答兼刷還使)になった。 その後、第12回1636年(朝鮮通信使)、第13回1643年(朝鮮通信使)、第14回1655年(朝鮮通信使)、第15回1682年(朝鮮通信使)、第16回1711年(朝鮮通信使)、第17回1719年(朝鮮通信使)、第18回1748年(朝鮮通信使)、第19回1764年(朝鮮通信使)、第20回1811年(朝鮮通信使)になる。(『国史大辞典』)。 室町時代に6回、安土・桃山時代に2回、江戸時代に12回の合計20回派遣されている。 15世紀に、朝鮮王朝は日本の情勢探索・倭寇禁止要請のために使節の派遣を計画した。室町時代前期、1404年に、足利義満(1358-1408)は日本国王として、朝鮮と対等の外交(交隣)関係を成立させる。朝鮮からは通信使が来日した。日本からは国王使が派遣され、両国使節は互いの都まで訪れていた。1429年、1439年、1443年の3回の来日した使節は、足利将軍に会見している。1460年の使節は、日本の請いに応じて大蔵経・諸経を贈呈している。 安土・桃山時代、1590年は、豊臣秀吉(1537-1598)は朝鮮側に朝貢使を要求した。対馬の宗氏は通信使派遣にすり替えて交渉し実現している。1592年-1598年の文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)以後、両国の国交は中断される。朝鮮使節が来日するのみで、国書の交換もその際にまとめて行われていた。 江戸時代に、徳川将軍は直接使節を送らず、朝鮮も東莱(とうらい、釜山[プサン])以外への日本人の入国を禁じていた。日本の使節は倭館への派遣のみが認められていた。徳川家康(1543-1616)は、対馬の宗(そう)氏を通じて国交回復を模索した。江戸時代前期、1604年に朝鮮僧・松雲大師惟政(ユ・ジョン、1543-1610)は、「探賊使」という名目で来日した。1605年旧3月に京都・伏見城で家康と面会している。この会見で家康は、「我は朝鮮に讐怨なし。和を講う。」と述べた。松雲は本国に報告し、朝鮮側は「家康からの謝罪の意思を表した国書の到来」として国交回復の条件にした。戦後処理が行われ、再侵略の確認とともに、後に朝鮮人の捕虜1390人を連れ帰った。この日韓和約で両国の国交が回復する。1607年-1811年には、徳川将軍の襲職慶賀を名目にして12回の使節が来日している。 国交正常化のために、足利時代の慣例を踏まえ、朝鮮国王の使命によって派遣された朝鮮通信使が、徳川将軍と国書を取り交わすことが重要視された。朝鮮側は、日本から先に国書を送ること、先王の墓を荒らした人物を送ることを条件にした。対馬藩は日朝両国の板挟みになり、独断で国書を作成し朝鮮側に送った。その理由は、日本側から国書を先に送ることは困難であり、時間もかかるためとされた。以後、国書の改竄は、発覚するまでの3度、1607年、1617年、1624年に行われている。 この間の3回の使節(1607年・1617年・1624年)について朝鮮側は、「回答兼刷還使」の名目にしていた。徳川将軍からの国書(対馬藩宗氏の偽作)への回答と、文禄・慶長の役で日本に拉致された被擄人(被虜人)の刷還(送還)を目的にした。その後も、1655年までは被虜人の交渉が続けられた。 1631年-1635年、3代将軍・徳川家光(1604-1651)の時、対馬藩内の先の国書改竄などの柳川一件(やながわ-いっけん)を契機に外交関係は修正される。対馬府中藩主・宗義成(1604-1657)と家老・柳川調興(1603-1684)のお家騒動から、秘密裏に行われてきた藩内の国書改竄が露見した。家光は、調興側を有罪とし、義成には引き続き朝鮮外交の任を与えた。外交僧・規伯玄方(1588-1661)は南部藩配流、調興は津軽に流された。以後、国書改竄防止の手立てとして、京都五山の碩学僧による対馬派遣、「以酊庵(いていあん)輪番制」が慣例化した。 事件解決後の、1636年以後9回の使節は文字通りの通信使になった。朝鮮側の国書の宛先も、「日本国王」から「日本国大君(にっぽんこく-たいくん)」に改められた。朝鮮側には、日本の朝鮮政策の変化の探索と、対馬府中藩主・宗義成を擁護する意味もあった。なお、1639年に日本は鎖国しており、朝鮮とのみは正式な国交関係を保った。このため使節は、日本に朱子学、中国・朝鮮の文化ももたらす窓口にもなった。1655年以降は、徳川将軍の代替り毎の派遣が定例になる。 朝鮮側には周辺国情勢の変化を抱えていた。16世紀末、明国で農民の反乱が多発している。1616年に中国東北部に後金(後の清国)が建国され、朝鮮は、北方より侵入する圧力に対し、明国を支持して均衡を保った。さらに、南方の日本への使節派遣により、和平を確保する必要性も生じていた。 江戸時代中期、1711年、6代将軍・徳川家宣(1662-1712)の時、儒者・新井白石(1657-1725)は、建議により朝鮮側国書にある将軍の呼称を従来の「日本国大君」から「日本国王殿下」に改めさせた。さらに、使節の接遇も簡素化した。白石の失脚後、8代将軍・徳川吉宗(1684-1751)は大君を復活させている。(殊号事件、大君一件)。 1764年に朝鮮通信使都訓導・崔天宗が、復路の大坂の宿館で同行していた対馬藩伝語官・鈴木伝蔵に刺殺された。崔天宗の鏡紛失が原因とも、朝鮮人参をめぐる諍いによるともいう。伝蔵は即刻処刑になり、一行の帰国が遅れた。事件は歌舞伎の題材になり、1767年に「世話料理鱸包丁」、1789年に「漢人韓文手管始」が上演された。 1782年-1787年の天明大飢饉を挟み、使節派遣は幾度も延期される。江戸時代後期、1811年にようやく実施されたものの、行礼場所も江戸ではなく対馬に変更されている。易地聘礼(えきち-へいれい)と呼ばれ、結果として最後の使節になった。対馬には、佐賀藩儒者・古賀精里(1750-1817)など多くの文人が集った。その後、日本側の財政難・外圧・国内事情などにより派遣は延期され、実現されずに近代に入る。 現代、2017年に、「朝鮮通信使に関する記録」は、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の「世界の記憶」に登録された。日本・韓国の関係団体による共同申請による。日本国内12都府県・韓国に残る江戸時代の、朝鮮通信使に関する外交資料が対象になっている。 ◈江戸時代の朝鮮通信使は、幕命により対馬藩主が朝鮮へ使者を派遣した。行程は往復往復3000km、期間は半年-1年に及んだ。通信使一行は、正使以下300人-500人で構成されていた。三使官(三使)のうち、正使(文官堂上正三品)は、文官の堂上官で吏曹参議の格が与えられた。随員にも優秀な者が選ばれ、副使(文官堂下正三品)、従事官(文官五・六品)を中心に、製述官、訳官、写字官、画員、医員、小童、馬上才、楽士などにより使節団を編成した。1636年より良医が加わり、1682年からは恒例になる。曲馬上演は徳川家康の求めにより行われ、1682年からは恒例になった。 三使官は朝鮮王朝宮中で、国王に挨拶を行った。その後、一行は都・漢陽(ハニヤン、漢城、現・ソウル)を出発し陸路で釜山浦へ向かった。永嘉台(ヨンカデ)から船で対馬に渡る。以後は使節に対馬藩が同行し、壱岐、筑前の藍島(あいのしま、福岡県新宮町相島)、赤間関(あかまのせき、山口県下関市)に到着する。ここより、対馬藩・西国大名の護送船を加え瀬戸内海に入り、上関(山口県熊毛郡)、蒲刈、鞆の浦、牛窓(岡山県瀬戸内市)、室津、兵庫(兵庫県神戸市)、瀬戸内海を経て大坂に入港した。 大坂で幕府が用意した川御座船(かわござぶね)に乗り換え、淀川を遡り、淀に上陸後は京都、大津・草津宿、野洲より朝鮮人街道、彦根、中山道を経由して東海道に戻り江戸へと向かった。江戸までの道中では、西日本の諸大名が中心になり接待し、使節と各地の文人との詩文交換なども行われていた。江戸城では、使節から国書・進物が献上され、将軍からは返書などが渡された。使節は、江戸から日光に遊覧することもあった。復路は往路の行程を逆に辿り、往復で半年間の旅になった。 江戸時代前期、1636年以降は、船団関係者100人は大坂で残留し船体を補修後、江戸から戻る一行と合流して帰国していた。なお、一行が日本国内を往来する際の交通宿泊費・饗応は、すべて日本側が負担した。接待は豪華であり、経費は50万両とも100万両ともいわれた。 ◈京都での通信使について、江戸時代前期-中期、1636年-1764年に7回に渡り、400人の随員が本国寺に定宿にしたという。本国寺塔頭の松陽院、本実院、松林院、本栖院、久成院などが利用された。(「朝鮮人來招聘似付公儀ヨリ被仰出状御書付」、1711年)。将軍名代として京都所司代が一行に挨拶し、饗宴を催した。なお、江戸時代前期、1719年に限り本能寺に宿泊している。 通信使の京都での経路は、本国寺から松原通を東へ進み、室町通から北へ三条通まで上がる。三条通を東へ折れ、東海道の入り口の三条大橋から江戸へと向かった。江戸からの帰路は、三条通から縄手通(大和大路)を南へ下り、方広寺大仏殿前を通った。江戸時代中期、1724年までは、大仏殿前で対馬藩主主催の招宴が催されていた。大仏殿からは、五条通(現・松原通)まで北上し、寺町通、四条通、室町通、松原通を経て本国寺に入った。 江戸時代前期、1637年に本国寺に使節が江戸からの帰りに立ち寄っている。漢詩人・朱子学者・石川丈山(1583-1672)が当寺を訪れ、一行の書記・権侙(クオン・チョク、?-?)と筆談し、詩文の応酬を行った。 江戸時代中期、1764年の随員の一人、金仁謙(?-?)『日東壮遊歌』(1764)によれば、当時の本圀寺には相輪を持つ五層楼門があり、よい趣の庭があったという。 ◈本国寺(本圀寺)での朝鮮通信使の宿館年は次のようになる。江戸時代前期、1636年旧12月15/16日-20/21日、1643年往路6月14日-20日・復路8月21日-26日、1655年往路9月12-16日・復路11月16日-22日、1682年往路8月3-7日・復路9月26日-12月30日、江戸時代中期、1711年往路9月28日-10月2日・復路12月4日-8日、1748年往路5月3-4日・復路6月20日、1764年往路1月28日か29日頃-29・30日頃/1月27日着・復路4月3-4日。 ◈室町時代には、京都五山のうち、天龍寺・東福寺・建仁寺・相国寺と使節との関係は深かった。日本の仏典の研究・儒学・五山文学に影響を与えた。 江戸時代前期、1631年-1635年の対馬藩内の国書改竄などの柳川一件の解決後、京都五山から碩学僧が対馬へ派遣されることが慣例化した。国書の書き替え防止のためだった。 幕府は日朝関係を管理・統制し、五山の学僧を輪番で派遣し、朝鮮との外交事務・往復書簡・使者の接待などを担わせた。(以酊庵輪番制) 。江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)に、京都の禅僧が輪番僧として派遣された。対馬厳原(いずはら、長崎県対馬市)には禅寺「以酊庵(いていあん、現・西山寺)」が置かれた。江戸時代後期、1866年の制の廃止まで、延べで天龍寺37人、東福寺33人、建仁寺32人、相国寺24人の僧が赴いた。 ◆天明の大火 江戸時代後期、1788年の天明の大火では、正月晦日の夕方に本圀寺の五重塔に火が移り焼失した。塔は北側に倒れたため、南に隣接していた西本願寺・興正寺などへの類焼被害は免れた。(『花紅葉都咄』) ◆題目塔 ◈「題目塔(だいもく-とう)」は、日蓮宗では「宝塔」と呼ぶ。ほか「跳題目塔」、俗称として「髭(ひげ)題目塔」、「法界石」ともいう。主に御影石などを用いた供養塔・石塔であり、街道・寺院・刑場跡地などに建立されている。 碑面に独特の書体で、題目の「南無妙法蓮華経」7文字が刻まれている。7字のうち中心の「法」以外の6字の筆端を、勢いよく四方に撥ね伸ばして刻んでいる。書体は「髭文字」と呼ばれている。日蓮の筆跡を模倣し、線が書かれたともいう。法の光を受けて照らされ、万物が真理の活動に入る姿を表しているともいう。 ◈本圀寺の題目塔には、東面・北面に題目の「南無妙法蓮華経」、西面に「大本山本圀寺」「五十一世日雄代」、南面に「宗祖六百五十遠忌記念」とある。近代、1930年2月に建立され、施主は小寺勘四郎・同家族中になっている。 ◆遺構 現代、1994年の旧地(下京区)東端での発掘調査により、16世紀前半に埋め戻された堀(南北34m、幅6m、深さ2m)、境内内部の南北の堀(幅2.5m)が見つかった。 旧地には、室町時代後期、1536年、比叡山衆徒、南近江の守護六角氏らによる京都の法華宗二十一本山を焼討ちした天文法華の乱に備えた構え跡の遺跡がある。本国寺城と呼ばれ、法華宗、足利義昭(1537-1597)、羽柴(豊臣)秀吉(1537-1598)により築城された。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 朝鮮通信使ゆかりの地の駒札、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都大事典』、『朝鮮通信使と京都』、『秀吉の京をゆく』、『京都歴史案内』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都時代MAP 安土桃山編』、『京都の寺社505を歩く 下』、『山科事典』、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「文化史17 朝鮮通信使 -京都市」、ウェブサイト「善隣友好の道-NPO法人朝鮮通信使縁地連絡協議会」、ウェブサイト「高麗美術館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|