|

|

|

| 金戒光明寺 (黒谷)・京都守護職 (京都市左京区) Konkai-komyo-ji Temple |

|

| 金戒光明寺 | 金戒光明寺 |

|

|

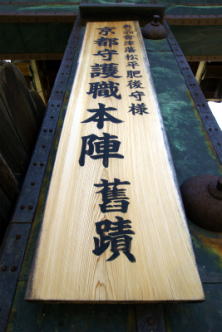

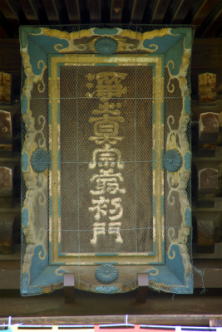

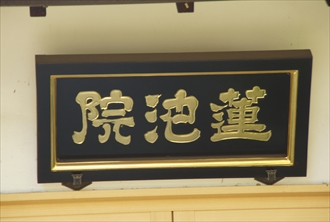

総門   総門、寺号板  総門、「京都守護職本陣舊蹟(旧跡)」  総門脇、「會津藩殉難者墓所」の石標  総門   山門(府指定文化財)  山門、後小松天皇宸翰「浄土真宗最初門」の勅額  山門  山門、石の礎盤の上に巨大な欅の柱が立てられてい る。  山門 山門 山門 山門      山門 山門    せいしまるさま、勢至丸は法然の幼名          御影堂  御影堂  御影堂         奥に大方丈がある。   ウメ   ウメ     大方丈、1936年再建された。  大方丈  大方丈    大方丈前庭   「紫雲の庭」  紫雲の庭「幼少時代・美作の国」  紫雲の庭「修行時代・比叡山延暦寺」  紫雲の庭「浄土開宗・寺門隆盛」  紫雲の庭、「いけのみつ 人のこころに にたりけり にこりすむこと さためなければ」、法然作  茶室「紫雲亭」  茶室「花峯庵」  カエデの紅葉  経堂  経堂  阿弥陀堂  阿弥陀堂  阿弥陀堂、本尊・阿弥陀如来  阿弥陀堂、天龍図   吉備観音堂   文殊塔(三重塔)  三重塔  三重塔  三重塔、ウメ  サクラ   雪   御廟(ごびょう)  御廟  蓮池院  熊谷堂   蓮池(兜之池)    極楽橋  堀川四条橋親柱  鐘楼  鐘楼、梵鐘  鐘楼   清和殿、寺務所     境内からの市街地の景観  境内から見える大文字山  蓮華院  蓮華院   廟前の熊谷蓮生坊(直實)の供養塔。  廟前の熊谷蓮生坊(直實)がかつて斬首した平敦盛の供養塔。  墓地、五劫(ごこう)思惟阿弥陀如来像(アフロ仏)   墓地、紹誉上人の墓  墓地、清和天皇火葬塚  墓地、筝曲開祖・八橋検校墓  日根対山の墓  墓所から市街地を望む、墓石は一万基という。  墓地、会津藩殉職者墓地  会津藩殉職者墓地、「伏見淀鳥羽 戦死者道志の墓」の石標  会津藩殉職者墓地  会津藩殉職者墓地  墓地、徳川秀忠正室・お江与の墓、遺髪が納められた供養塔。   「熊谷直実鎧かけの松」、2013年、2代目の松が枯れ、現在は3代目が植えられている。  【参照】将軍塚より見た境内  【参照】蹴上浄水場より見た境内  【参照】西側から見た遠景 |

金戒光明寺(こんかい-こうみょう-じ)は、法然ゆかりの寺として知られている。江戸時代には、幕府より城郭(城構え)として、知恩院とともに重要視されていた。 号は紫雲山(しうくん-ざん)、「黒谷(くろだに/くろたに)」「黒谷さん」「黒谷堂」とも呼ばれている。 浄土宗鎮西(ちんぜい)派、本尊は阿弥陀如来像。 法然上人(圓光大師)二十五霊場第24番。かつては浄土宗四ヵ本山(ほかに知恩院、清浄華院、知恩寺)の一つ、浄土宗七大本山の一つに数えられていた。阿弥陀堂は京都四十八願所の第25番霊場。御影堂の千手観世音菩薩(吉備観音)は洛陽三十三観音巡礼第6番札所、鎌倉時代の京都七観音の一つ。文殊菩薩(渡海文殊形式)は、知恵の寺めぐり(京都文殊霊場)の第1番。京の通称寺霊場第24番、黒谷さん。 極楽往生、安産、立身出世、吉備観音は所願成就、道中守護、交通安全の信仰がある。文殊菩薩は、学業成就、知恵授け、合格祈願の信仰を集める。御朱印(4種類)が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 かつてこの地は、栗原岡(くりはらのおか)と呼ばれ、比叡山延暦寺の寺領(白河禅房)だった。また、天台僧で、法然の師・叡空の所領地だったともいう。(寺伝) 平安時代、1175年、比叡山を下りた法然が、この地の禅房を譲り受けた。白川の地に庵を結び、念仏道場としたのが始まりという。法然はこの地に紫雲光明を見て、山号は紫雲山になったという。(『雍州府志』)。その後、法然は洛東の吉水に移る。その後も、この地の草庵との間を行き来した。 鎌倉時代、1212年、法然没後も、寺は浄土宗の念仏道場として栄えた。弟子の2世・信空(しんくう、1146-1228)に引き継がれた。黒谷別所の坊を移したため、以後、「新黒谷」(『東北歴覧之記』)、地名より「白河禅房」とも呼ばれた。3世・湛空(1176-1253)、4世・恵尋に引き継がれる。(寺伝) 5世・恵顗(えがい/えぎ、?-1301)の時、仏殿、御影堂などが建立され寺観が整う。「紫雲山光明寺」と称した。(寺伝) 8世・運空(?-1382)の時、北朝第4代・後光厳源天皇に円頓戒を授け、「金戒」の二字を贈られ「金戒光明寺」と寺号を改めた。(寺伝) 9世・僧然定玄の時、清浄華院を兼帯する。以来、兼任・退隠が続き清浄華院の末寺になった。第100代・北朝第6代・後小松天皇(在位: 1382-1412)の帰依を得る。 室町時代、1423年、10世・恵照等煕になる。再興が始まる。(『山城名勝志』) 1428年、等煕の時、後小松天皇により「浄土真宗最初門」の勅願を贈られる。 1429年、香衣を許される。 永亨年間(1429-1441)、6代将軍・足利義教に請して、僧の受戒の道場になる。 1467年、旧9月、応仁・文明の乱(1467-1477)では、東岩倉の合戦の兵火により、ほとんどの堂舎を焼失した。(『武家年代記』)。その後、衰微した。 永正年間(1504-1521)、17世・極誉理聖により再興勧進が行われる。鎮西義になる。(「金戒光明寺勧進帳」) 1526年、旧4月、鷲尾隆康が桜見物に訪れた。(『二水会』) 安土・桃山時代、1574年、織田信長による禁制が出される。 1585年、羽柴秀吉による寺領130万石の朱印状が出された。(「金戒光明寺文書」) 江戸時代、浄土宗四箇本山の一つとして、知恩院に次いで栄える。 1605年、阿弥陀堂は豊臣秀頼により再建された。方広寺大仏殿建立の余材によるという。 1610年、紫衣の寺になる。清浄華院から独立した。 1613年/1612年、御影堂が焼失した。(『舜日記』)。1613年、徳川秀忠により130万石の寺領安堵される。(『本光国師日記』) 1634年/1633年、豊永宗如は徳川秀忠の菩提を弔うために三重塔を建立した。中山文殊が本尊として遷される。(『黒谷金塔記』) 1669年、吉田山・吉田寺(きちでん-じ)の本尊などは、幕命により金戒光明寺に遷された。(『洛東紫雲山黒谷金戒光明寺略記』) 1681年、黒川道祐が訪れた。(『東北歴 覧之記』) 1682年、旧3月、妙法院門跡堯恕親王が桜見物している。(『堯恕親王日記』) 1689年、経堂が建立される。(寄進札) 1776年、旧12月、御影堂、大方丈、庫裏などを焼失した。(『続史愚抄』) 寛永年間(1789-1801)、再興される。 1860年、山門が建立された。(『坊目誌』) 江戸時代末期、1862年、旧9月、市中の治安維持、警護のために京都守護職の本陣が当寺に置かれた。最後の会津藩主・松平容保は1000人の家臣を従え入洛した。三条大橋に到着し、京都所司代・京都町奉行所の出迎えを受け、本陣のある黒谷金戒光明寺に入る。(『野宮定功日記』『寥誉上人御代日鑑』) 近代、1868年、王政復古の大号令後、京都守護職が廃止になる。 1871年、上知令により寺領2994坪が没収された。(『坊目誌』) 1934年、4月17日、本堂から出火し、勅使門、大方丈などを焼失する。多くの宝物もを焼失した。 1936年、4月、大方丈が再建された。 1944年、現在の本堂が建立される。 現代、2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 2008年、三重の塔に安置されていた文殊騎獅像、眷属4体を御影堂に遷座し開眼法要を行う。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。諱は源空、勅諡は円光大師、明照大師、通称は黒谷上人、吉水上人、幼名は勢至丸。美作国(岡山県)の生まれ。父・押領使・漆間時国、母・秦氏。1141年、9歳の時、父は夜襲により目前で殺される。父は出家を遺言する。天台宗菩提寺の叔父・観覚のもとに預けられた。1145年、13歳で比叡山に上り、西塔北谷の持法(宝)房源光に師事、1147年、皇円の下で出家受戒。1150年、西塔黒谷慈眼坊叡空の庵室に入り、浄土宗に傾く。法然房源空と名乗る。1156年、比叡山を下り清凉寺に参籠、南都学匠も歴訪する。再び比叡山に戻り、黒谷報恩蔵で20年に渡り一切経を5回読む。1175年、唐の浄土宗の祖・善導の「観無量寿経疏」の称名念仏を知り、比叡山を下りた。善導は、阿弥陀仏の誓った本願を信じ、ひたすら念仏を唱えれば、善人悪人を問わず、阿弥陀仏の力により必ず阿弥陀仏の浄土である極楽に生まれ変わることができるとした。西山、広谷(後の粟生光明寺)の念仏の聖・遊蓮房円照に住した。東山吉水に草庵(吉水の善坊)に移り、阿弥陀仏を崇拝し、ひたすら南無阿弥陀仏を口で唱える専修念仏の道場になる。1186年/1189年、天台僧らとの大原談義で専修念仏を説く。1190年、東大寺で浄土三部経を講じる。1201年、親鸞が入門した。1204年、延暦寺衆徒による専修念仏停止を天台座主に要請した、「元久の法難」が起きる。「七箇条制誡」を定め、弟子190人の連署得て天台座主に提出する。1206年、後鳥羽上皇(第82代)の寵愛した女官(鈴虫、松虫)らが出家した事件、「承元(建永)の法難」により、専修念仏の停止(ちょうじ)になり、1207年、法然は四国・讃岐へ流罪になる。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住み、1211年、ようやく帰京した。草庵は荒れ果て、青蓮院の慈円僧正により、大谷の禅房(勢至堂付近)に移る。1212年、ここで亡くなった。『選択本願念仏集』(1198)、遺言書『一枚起草文』(1212)などを著す。80歳。 法然は、源信と善導の思想的な影響を受けている。法然は、あらゆる階層、性別に関係なく専修念仏行、口称名号の念仏により、極楽往生を願う者は救済されると説き、既存の仏教で救われる対象ではない人々に希望をもたらした。 ◆信空 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・信空(しんくう、1146-1228)。男性。字は称弁、房号は法蓮房、白川上人。父・藤原行隆。比叡山黒谷・叡空に円頓菩薩戒を受ける。兄弟子・法然に浄土教学を学ぶ。1204年、天台宗の浄土門に対する弾圧に関し、法然が示した「七箇条制戒」の執筆。法然流罪の際に留守を預かる。法然没後、黒谷本坊、白川本坊や聖教類を託された。白川門徒の派祖。83歳。 ◆熊谷 直実 平安時代後期-鎌倉時代前期の武士・熊谷 直実(くまがい-なおざね、1141-1208)。男性。通称は次郎、法名は蓮生(れんじょう)。武蔵国(東京都・埼玉県・神奈川県)の生まれ。幼くして父・直貞を亡くし、兄とともに叔父・久下直光に養育された。平知盛に仕える。1180年、石橋山の戦で、平家方として源頼朝を攻め、その後、頼朝の配下になる。佐竹秀義の成敗の功により、本領・熊谷郷の地頭職に補任された。1184年、義経に従い宇治川、壇ノ浦、一ノ谷と転戦、16歳の平敦盛(清盛の弟・経盛の子)を討った。1187年、鶴岡流鏑馬所役を怠ったとのかどで領地を減じられる。1192年、直光との領地争いでの頼朝裁決を不当として、吉水の法然の門に入り、出家、法力坊蓮生と改名した。1196年、鎌倉に戻り頼朝に伝道兵法を説く。その後、帰洛、晩年は武蔵国で暮らし、没したとも、東山の草庵で没したともいう。68歳。 ◆運慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・運慶(うんけい、1150?-1223)。男性。父・定朝5代目慶派・康慶(こうけい)。1176年、奈良円成寺・大日如来像を造立した。1186年、北条時政のために静岡願成就院・阿弥陀如来・不動・毘沙門天像、1189年、和田義盛のために神奈川浄楽寺・阿弥陀三尊・不動・毘沙門天像を造立した。東大寺・興福寺焼亡後の復興造営に参加し、1196年、大仏殿の虚空蔵菩薩像、持国天像を造立した。1197年、高野山不動堂・八大童子像、1203年、快慶と合作の東大寺南大門・金剛力士像を造立した。法印になる。1208年、興福寺北円堂の諸像、1212年頃、奈良興福寺・北円堂弥勒・無著(むじゃく)・世親(せしん)像を制作し、法橋から法眼に昇る。1216年、源実朝の持仏堂本尊の造立した。現存の運慶仏は31体とされている。 七条仏所の総帥。奈良時代の写実と平安時代初期の重量感をとり入れた。武士階級に喜ばれ、鎌倉彫刻に多大の影響を与えた。子の湛慶、康勝、康弁、康慶弟子・快慶などが慶派を引き継ぐ。 ◆恵顗 鎌倉時代後期の浄土宗の僧・恵顗(えがい/えぎ、?-1308/1301?)。詳細不明。男性。素月房恵顗。但馬国(兵庫県)の生まれ。平家の出という。両親の死後、金戒光明寺4世・恵尋のもとで出家した。天台教学を学ぶ。恵尋の円頓戒復興運動に賛同した。良暁・定慧に師事した。金戒光明寺5世になり、境内の寺観が整う。以後、「紫雲山光明寺」と称した。 ◆定玄 南北朝時代-室町時代前期の浄土宗の僧・定玄(じょうげん、1344-1415)。男性。僧然。父・万里小路仲房。第92代・伏見天皇の皇孫、清浄華院9世、金戒光明寺9世。浄華院8世・敬法に師事し、1398年、浄華院長老職を譲補された。戒灌頂の法流を汲み、1411年、後亀山法皇(第99代)に円頓戒、『阿弥陀経』を講説した。1447年、和尚号が追諡された。71歳。 定玄により浄華院と金戒光明寺の兼帯、戒灌頂法流の相伝が始まり、以後、清浄華院22世・秀馨まで続く。 ◆等煕 室町時代前期-中期の浄土宗の僧・等煕(とうき、1396-1462)。男性。等熈、字は僧任。父・万里小路嗣房(までのこうじ-つぐふさ)。清浄華院の定玄(じょうげん)に学び、1423年、継ぎ、清浄華院10世、金戒光明寺10世を兼帯した。1424年、第101代・称光天皇の病気を祈祷で治した。1428年、天皇没後、万里小路時房、紀伊局らとともに如法念仏をつとめた。後小松上皇(第100代・北朝第6代)、将軍・足利義持らの帰依を受け、浄土宗一条派の全盛時代を築く。浄土宗で初めて国師号(仏立慧照国師)をおくられた。著『三部経直弁』など。 67歳。 墓は西光庵(右京区)にある。 ◆崇源院 安土・桃山時代-江戸時代前期の崇源院(すうげんいん、1573-1626)。女性。お江与、お江(ごう)、小督(おごう)、諱は達子。父・近江小谷城主・浅井長政、母・織田信長の妹・小谷(おだに)の方の3女。姉は淀君。1573年、信長に包囲された小谷城落城の際、母、二人の姉、お茶々(豊臣秀吉側室淀殿)、初(京極高次室常高院)とともに脱出し信長に養われる。母の再婚により柴田勝家の越前北庄城に移る。1583年、勝家は秀吉と対立し敗れ自害、母も自害した。姉とともに秀吉に養われ、尾張大野城主佐治一成と結婚、その後、秀吉の意向により離縁した。秀吉の養女になり秀吉の養子・織田秀勝と結婚し、完子(九条幸家室)を儲けた。秀勝は朝鮮に出陣し、1586年に没する。1595年、秀吉の養女格として徳川秀忠と結婚した。家光、忠長、千姫、和子(後水尾天皇中宮東福門院ら2男5女を産む。江戸城で亡くなる。54歳。従一位(じゅいちい)を贈られる。 墓は芝増上寺にある。供養塔は金戒光明寺にあり、春日の局(3代将軍・家光乳母)により建立された。遺髪が納められている。 ◆松平 容保 江戸時代後期-近代の大名・松平 容保(まつだいら-かたもり、1836-1893)。男性。名は忠誠、通称は銈之允、号は祐堂、芳山、若狭守、肥後守。江戸の生まれ。父・美濃(岐阜県)・高須藩主・松平義建(よしたつ)の6男。松平容敬(かたたか)の養子になり、1852年、陸奥会津藩藩主・松平(保科)家9代になり、襲封(領地を受け継ぐ)した。1853年、ペリー来航に際し、井伊直弼とともに国書受理に賛成した。1860年、桜田門外の変で直弼の暗殺後、1862年、幕政改革で幕政参与になる。8月、幕府による再三の要請により初代・京都守護職・正四位下に任じられた。12月、会津藩兵を率いて上洛し、金戒光明寺を宿舎にした。朝廷との交渉、配下の新撰組などを使い、将軍家警護、尊王攘夷派志士弾圧など京都の治安維持にあたる。第121代・孝明天皇の信任を受け公武合体を推進した。1863年、八月十八日の政変を実現し、中川宮、薩摩藩、桑名藩と協力し、長州藩などの攘夷親征を計画した尊攘派を京都から追放した。弟の所司代・松平定敬と京都の治安を確保した。参与として、一橋慶喜、松平慶永らと朝政に参画し、公武合体策による国政挽回を図る。内部対立のために失敗した。1864年、禁門の変(蛤御門の変)で、薩摩藩・桑名藩とともに長州藩を撃退する。一時、前福井藩主・松平慶永が2代・京都守護職に就き、すぐに容保が再任される。1865年-1866年、長州征伐に陸軍総裁職(のち軍事総裁職)に就く。慶喜と協力し条約勅許問題などで動く。1867年、薩摩・長州藩の画策により、容保誅戮(ちゅうりく、罪ある者を殺す)の宣旨が出される。11月、大政奉還後、慶喜とともに大坂に退去し、海路、江戸へ逃れた。1868年、1月、鳥羽・伏見の戦いで新政府軍に敗戦後、慶喜は再挙を呑まず江戸に帰った。新政府は容保が慶喜に次ぐ朝敵とし、奥羽鎮撫総督は会津処分を決定した。5月、これに対抗し、会津で佐幕派の米沢藩、仙台藩など東北30余藩による奥羽越列藩同盟が結成される。容保はその中心になり、東北・北越に転戦し、9月、会津若松城で降伏した。(会津戦争)。その後、鳥取藩、和歌山藩に永預(えいあずけ)になる。1872年、謹慎が解除される。1880年、日光東照宮宮司、上野東照宮祠官を兼務した。59歳。 ◆橘 南谿 江戸時代中期-後期の医者・国学者・橘 南谿(たちばな-なんけい、1753-1806)。男性。本姓は宮川春暉、別号は梅華仙史。伊勢(三重県)の生まれ。上洛し、医師・香川修庵に師事、賀川玄悦、畑柳安らに学ぶ。1782年-1786年、全国を訪れ『東西遊記』を著す。京都で開業し、朝廷に召された。1783年、蘭方医・小石元俊らと解剖を行う。その記録『平次郎臓図』 (吉村蘭洲筆)、解剖術式『解屍運刀法』などを著す。和歌も嗜む。53歳。 墓は金戒光明寺(左京区)にある。 ◆大村 達斎 江戸時代後期-近代の医師・大村 達斎(?-1889)。男性。石城。美作(岡山県)の生まれ。文久年間(1861-1864)、京都の大村達吉(春城)に師事、養子になる。エルメレンスに西洋医学を学ぶ。静寛院侍医、京都府西洋医取締・医師試験委員、1881年、私立洞酌医学校を設立し校長になる。1883年、医師団体、養神館を結成した。新島襄との間の同志社医学部開設の試みは実現しなかった。 黒谷墓地(左京区)に墓がある。 ◆仏像・木像 ◈本尊「阿弥陀如来坐像」は、阿弥陀堂に安置されている。平安時代の恵心僧都源信(942-1017)の最後の作という。 源信は、仏像を彫った鑿(のみ)をその胎内に納め、以後、彫ることを止めたという。このため、「のみ納め如来」「お止めの如来」「乙如来(おつ-にょらい)」ともいわれる。像内にゆかりとされる道具が納められている。 ◈「法然上人坐像」は、御影堂中央内陣に安置されている。法然75歳の御影(坐像)という。自刻ともいう。坐像は、毎日、昼の法要の際に御簾が開けられる。 ◈本尊「千手観音立像(千手観音菩薩立像/吉備観音)」(161.8/162㎝)(重文)は、御影堂須弥壇脇に安置されている。飛鳥時代、遣唐使・吉備真備(695-775)が、中国から持ち帰った栴檀香木に刻んだ。吉田中山の吉田寺の本尊として安置されたという。江戸時代前期、1668年に同寺が廃寺になり、幕命により当山に遷されたという。衣冠姿で、両手で笏を持つ。半丈六の立像、一木造、漆箔。 逸話が残されている。吉備真備が船で帰国の際に、危うく遭難しかける。「南無観世音菩薩」と唱えて難を逃れた。そのため、行基菩薩に頼み、唐より持ち帰ったという栴檀香木に観音像を刻ませたという。奈良時代、第45代・聖武天皇(在位: 724-749)の勅願所になり、以後、宮中の安産、肥立回復の信仰を得る。吉備真備が2度の遣唐使として無事に渡海したことから、江戸時代中期以降、民間信仰として航路安全、道中守護、交通安全、諸願成就などの信仰も集めた。 また、吉備真備は唐で難解な漢詩を、蜘蛛の手引きにより読むことができたという。蜘蛛は吉備真備が信仰していた長谷観音の化身とした。帰国後に唐より持ち帰った栴檀で観音像を刻み、吉田寺を建立し安置したという。このため、吉備真備は縫箔刺繍(ぬいはく-ししゅう)の始祖とも崇められ、刺繍、裁縫をする人々の信仰を集めた。吉備祭(11月15日)には業界関係者が集い法要が執り行われる。京都七観音・洛陽三十三観音の一つ。 木造、漆箔。京都国立博物館寄託。 ◈「文殊菩薩像(文殊騎獅像)」(市指定文化財)(像高108.5㎝、全体280㎝)は、御影堂左脇に安置されている。平安時代後期-鎌倉時代前期の仏師・運慶(うんけい、1150?-1223)作といわれる。古くより奈良「安倍の文殊」、天橋立「切戸の文殊」と共に信仰を集めた。 かつて、岡崎の中山宝幢寺(ほうどう-じ)の本尊遺仏とされる。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の兵火により廃寺になったため、近くに小堂を建てて遷された。その後、当寺方丈に遷される。江戸時代前期、1633年に豊永堅齋が2代将軍・徳川秀忠(1579-1632)の菩提のために三重塔(文殊塔)を建立した。この時、本尊として迎えられる。現代、2008年4月に、法然上人八百年遠忌を記念し、御影堂に遷座、開眼法要された。 室町時代、中御門宣胤が参拝し、書法の極意を会得したという。(『宣胤卿記』)。江戸時代には、「日本三文殊」(ほかに、丹後・知恩寺の切戸文殊、大和・知足院の安部文殊)の一つとされている。(『雍州府誌』1863年)。近年、西大寺像に納められていた円筒形の納入品と同様のものが発見されている。渡海文殊形式であり、獅子に乗り白雲の上にある。頭に五馨、右手に宝剣、左手に蓮華を持つ。 渡海文殊形式、木造、漆箔。 渡海文殊形式であり、獅子に騎乗する文殊菩薩を中心として、手綱を執る優填王・仏陀波利三蔵・最勝老人の4体で構成されている。 ⋄眷属(等身大)3体は、運慶作とされ「優填王(うてんおう)」、「仏陀波利三蔵(ぶっだはりさんぞう)」、「最勝老人(さいしょうろうじん)」になる。いずれも京都市の文化財指定になっている。なお、欠失していた「善財童子(ぜんざいどうし)」は、古式により新造立された。 ⋄須彌壇は、総檜造り、本漆塗り蝋色仕様の壇、金箔押し「白檀かけ」の生漆塗りを施した背板を取り付けている。 ◈「宝冠釈迦如来像」、「文殊菩薩」、「普賢菩薩」の釈迦三尊像は、山門楼上に安置されている。釈迦三尊形式は珍しいという。両脇に「十六羅漢像」8体が安置されている。 ◈「宝冠釈迦如来像」は、経蔵に安置されている。「伝大士像」「黄檗版一切経」も納める。 ◈「阿弥陀像」は、大方丈に安置されている。法然の念持仏という。 ◆五劫思惟阿弥陀如来像 墓地内に石造の「五劫思惟(ごこう-しゆい)阿弥陀如来像」がある。江戸時代中期に、ある娘の供養のために造仏されたという。 法蔵(阿弥陀)は、螺髪(らほつ)が伸び放題になるほどの長時間(五劫)を費やし、衆生救済を考えたとされる。48の願をかけ、大願成就して阿弥陀如来になったという。 「五劫」の「劫」とは、ヒンドゥー教、神話世界での時間単位になる。長い時間を形容する。一劫とは、一辺40里(157㎞)の大磐岩を、天女が3年に一度舞い降り、羽衣で撫で岩が擦り切れ消滅するまでの途方もない時間になる。牛車が1日に進む距離、牛の鳴き声が聞こえる距離の8倍ともいう。 鎌倉時代、奈良・東大寺の高僧・重源(ちょうげん、1121-1206)は、宋より3体の像を持ち帰ったという。そのうちの1体は、五劫院の「五劫思惟阿弥陀如坐像」とされる。 近年では、石仏の伸び放題の螺髪をアフロヘアに見立てて、「アフロ仏」と呼ばれている。全国に16体ほどあり、京都には木像として、大蓮寺、西向寺、地蔵院にも安置されている。 ◆建築 境内は高台にあり、洛中のみならず南に淀方面、大坂城まで見渡すことができた。このため、江戸幕府は軍事的拠点、城郭と位置付けた。江戸時代末期、市中の治安維持、警護のための京都守護職(1862-1868)の本陣が境内に置かれた。 総門、山門、経蔵、鐘楼、阿弥陀堂(本堂)、観音堂、御影堂、方丈、玄関・庫裡、清和殿、清和殿新館、蓮池院・熊谷堂、文殊堂、納骨堂などが建つ。 ◈「総門」は、高麗門になる。 ◈「山門(三門)」(府指定文化財)は、室町時代前期、応永年間(1398-1415)に建立された。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。江戸時代後期、1854年に山廊以外はほぼ完成し、1860年に落慶法要が行われた。禅宗寺院にみられる三門(三解脱門)の様式であり、禅宗以外で用いられているのは、浄土宗の当寺と知恩院にしかないという。伽藍整備に金一万両を寄進した、肥前の大旦那・横尾宗兵衛夫妻の木像も安置されている。鏡天井には、幕末の中殿暁園(なかどの-ぎょうえん)による「蟠竜図(ばんりゅう-ず)」がある。墨と朱でとぐろを巻き、大胆な筆遣いで描かれている。正面に北朝第6代・歴代第100代・後小松天皇宸筆の勅額「浄土真宗最初門」が掛かる。 3間1戸、重層、入母屋造、本瓦葺、左右に山廊付、高さ23m。 ◈「唐門」(登録有形文化財)は、近代、1936頃に建立された。大方丈の南正面、上面四半敷とした切石積基壇に建つ。丸柱と面取角柱を長押と頭貫で固め、軒は二軒疎垂木で木舞打にする。扉と壁に吹寄菱欄間、絵様繰形細部。 木造、四脚門形式、向唐破風造、銅板葺、面積7.3㎡。 ◈「玄関」(登録有形文化財)は、近代、1936に建立された。大方丈東側にあり、寺務所と接続する。6室からなる縦長の平面で、背面に幅広廊下を配する。板敷の応接室、書院造がある。 南北棟、木造平屋建、入母屋造、妻入り、正面中央に唐破風造銅板葺の車寄、桟瓦葺/瓦葺、建築面積209㎡。 ◈「経蔵」(府指定文化財)は、江戸時代前期、1689年に建てられた。 方3間、重層、宝形造、本瓦葺。 ◈「阿弥陀堂」(府指定文化財)は、山内で最も古い。江戸時代前期、1605年に豊臣秀頼により再建された。大仏殿(東山区)の余材によるという。 ◈「観音堂」は、収蔵庫を兼ねている。 ◈「鐘楼」(府有形文化財)は、江戸時代前期、1623年に建立された。切妻屋根東、破風板の拝の懸魚の鰭には、巻込文様の先に天人の彫り物がある。珍しいという。 ◈「御影堂(大殿)」(登録有形文化財)は、近代、1944年/1942年に再建された。このため、鉄筋コンクリート壁、鉄製扉などの防火対策が採られた。小屋組構造で大胆な筋交い、鉄製ボルトなども使用されている。 室町時代の様式で設計されている。内陣正面に法然75歳の御影坐像を安置している。前2間(3.6m)が横長の外陣、奥5間(9m)が縦長の内陣があり、内陣中央に須弥壇がある。中央板間から左右対称の2間(3.6m)、1間(1.8m)の脇間がある。後門に円覚寺舎利殿に倣った花頭窓が開けられている。尾垂木付二手先。設計は工学博士・天沼俊一、施工・稲垣啓二による。 南面、7間7間、単層、入母屋造、本瓦葺。正面に3間向拝、建築面積706㎡。 ◈「大方丈(講堂)」(登録有形文化財)は、近代、1934年に焼失し、1936年/1935年に再建された。このため、鉄筋コンクリート壁、鉄製扉などの防火対策が採られた。小屋組構造で大胆な筋交い、鉄製ボルトなども使用されている。 6室の方丈形式になる。内陣正面に仏壇、前に仏間がある。左に上段の間、中断の間がある。大廊下は1間半(2.7m)・13間(23.6m)、正面に階段がある。書院造で、蟻壁の横連子。正面に広縁、両側と背面に畳縁、外周に切目縁を廻す。閑院宮載仁親王(かんいんのみや-ことひと-しんのう、1865-1945)筆「白河禅房」を掲げる。設計・武田五一、施工・第9代・伊藤平左衛門による。 南面、13間11間、単層、入母屋造、本瓦葺(丸瓦に複弁蓮華文、平瓦に珠文、獅子口に抱茗荷紋)/桟瓦葺。建築面積581㎡。 ◈「小方丈(小書院)」は、法然の止住の地とされる。近代、1934年に大方丈とともに焼失した。 ◈「御廟(ごびょう、勢至堂)」は、上壇の地にあり、法然の遺骨が納められる廟所になる。法然は大谷の地で埋葬された。鎌倉時代前期、1227年、大谷廟の破却により、翌年、西山粟生野で信空により荼毘に付された。信空は遺骨を生涯身に着けて離さなかったという。その没後、弟子によりこの地に埋葬された。堂は室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で荒廃し、1573年に五輪の塔が建立された。江戸時代前期、1676年に堂宇が再建される。中央厨子の下層に五輪の塔、上層に勢至菩薩、脇壇に法然上人涅槃像が安置されている。また、廟前には熊谷蓮生坊(直實)と、熊谷がかつて斬首した平敦盛の供養塔2基が建てられている。 庫裏屋根に愛嬌ある鬼瓦が載る。目は小さく、鼻が広がる。 ◈「三重塔(文殊塔)」(重文)は、墓地の背後に立つ。江戸時代前期、1633年/1634年に建立された。徳川秀忠(お江の夫)の菩提のために建立された。「建塔記」が残されている。かつて、運慶作と伝えられる本尊・文殊菩薩、脇侍像を安置していた。 和様、3間三重塔婆、本瓦葺。 ◈「築地塀」(登録有形文化財)は、近代、1936頃に築造された。唐門から矩折れで延び、西側は大方丈南西隅に、東側は玄関の南西隅に繋がる。大方丈の南庭を区画する。切石積基壇上に建ち、壁面に定規線5本を入れ、一間毎に太い柱を立て、腕木で桁を出す。 土塀、本瓦葺、総延長57m ◆御廟 御廟(ごびょう、勢至堂)には、法然の遺骨が祀られている。法然は大谷の地で埋葬された。鎌倉時代前期、1227年、大谷廟の破却により、1228年、西山粟生野で信空により荼毘に付された。信空は遺骨を生涯身に着けて離さなかったという。その没後、弟子によりこの地に埋葬された。堂は、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で荒廃し、室町時代後期、1573年に五輪の塔が建立された。江戸時代前期、1676年に堂宇が再建される。 中央厨子の下層に五輪の塔、上層に勢至菩薩、脇壇に法然上人涅槃像が安置されている。また、廟前には熊谷蓮生坊(直實)と彼がかつて斬首した平敦盛の供養塔2基が立つ。 ◆熊谷堂 「熊谷堂」は、塔頭・蓮池院(れんちいん)にあり、熊谷直実が草庵を結んだ地ともいう。その子・直家が、北条政子の助言により結んだ洛東蓮生庵の旧地ともいう。 南北朝時代、1374年、長門の熊谷直保により再建された。江戸時代前期、1628年、欣誉道楽の時、春日局が改修し、蓮池院熊谷堂と称された。1663年、壇誉順応の時、高倉大納言永慶、中坊長兵衛の寄進により再興される。江戸時代中期、1734年、塔頭になる。近代、1943年の室戸台風により倒壊し、その後、龍誉俊戒の時再建された。 平敦盛、敦盛に恋した玉琴姫(玉織姫)の木像、敦盛が所持していたという母衣絹(ほろぎぬ)に、法然が自らの姿を鏡に写して描き、蓮生に与えたという「法然母衣絹の影像」が安置されている。 敦盛と玉琴姫は、仁和寺御所の管弦の催しで、それぞれ笛と琴を弾いた時に知り合う。源平合戦の一の谷の合戦では、源氏方の熊谷直美は敦盛の首を落とす。玉琴姫は、敦盛没後、新善光寺御影堂(東京極大路揚梅、五条大橋西入ル)の僧・祐寛に帰依・出家し、如佛尼と称した。また、扇を作り、御影堂扇(阿古女扇、あこめおうぎ)と呼ばれ、京扇の祖とされている。 ◆庭園 庭園は、現代、2006年に作庭された。大方丈、茶室、庫裡の3つの庭地が共存する形で構成されている。監修は、1994年に73世・法主に就いた坪井俊映(1914-2010)による。 ◈大方丈の東に、法然の生涯をゆかりの人々、ゆかりの地で表した枯山水式庭園「紫雲の庭」がある。石組と松などで、「幼少時代・美作の国」、「修行時代・比叡山延暦寺」、「浄土開宗・寺門隆盛」が表現されている。 ◈その北に回遊式池泉庭園が続く。池は古くより存在した。石橋が架けられ、楓などの植栽がある。一部の石組に江戸時代の作風が残る。 ◈茶室「紫雲亭」前には露地庭がある。ツツジの大刈込がある。 ◆文化財 ◈「一枚起請文(法然上人真筆御遺訓)」は、鎌倉時代前期、1212年、法然(1133-1212)最期の2日前に、自ら筆をとって弟子・勢観房源智(1183-1238)に与えられたものという。毎年4月23日の御忌法要で一般内拝される。 ◈紙本墨書『洛東紫雲山黒谷金戒光明寺略記』1冊は、江戸時代前期、1692年作になる。栄摂院8世・宣悦が古記録を書写させ、金戒光明寺に寄付した。寺誌になっており、各伽藍の由緒も記している。1699年に吉田寺より仏像が遷されたとも記されている。縦27.4×横20.2㎝。 ◈「吉田寺(きちでん-じ)再興勧進状」(京都府指定文化財)は、室町時代後期、1523年になる。勧進僧・聖見が寺の再興を呼びかけた文書であり、旧吉田寺より移された。 ◈紙本墨書「吉田寺観音縁起写(吉田寺再興勧進帳写)」1巻は、江戸時代作になる。原本は、室町時代後期、1523年の勧進僧・聖見が寺の再興を呼びかけた文書になる。縦32.6×横252.2㎝。 ◈「吉田寺寺号額」1面は、江戸時代後期、1807年作になる。「洛陽六番勅願所 吉田寺」と記されている。施主・木村が奉納した。旧吉田寺より遷された。縦57.5×横117㎝。 ◈「千手観音持物」は、江戸時代作になる。錫杖・宝戟であり、旧吉田寺の本尊・千手観音(吉備観音)の持物とみられている。錫杖242㎝、宝戟244㎝。 ◈「浄鏡」1面は、江戸時代前期、1659年に中河信義作、願主・駿河屋忠兵衛による。旧吉田寺より遷された。直径28㎝。 ◈法然肖像「鏡の御影」。 ◈「徳川秀忠公画」、織田信長「天下布武(てんか-ふぶ)」の朱印状。 ◈絹本著色「地獄極楽図屏風」2曲1双(重文)(各100.7×84.1㎝)は、4世紀(1301-1400)前半作になる。大海を挟み、上に極楽と左下に冥界・地獄、右下に人間界を描く。地獄と極楽の双方が描かれるのは珍しい例という。阿弥陀来迎図とともに制作された。臨終に際して用いられたとみられている。京都国立博物館保管。 ◈絹本著色「山越阿弥陀図」3曲1双(重文)は、二曲屏風の地獄極楽図とともに臨終の行事に用いられた。阿弥陀仏の手に孔があり、五色の糸を通していた。京都国立博物館保管。縦101.1×横83㎝。 ◈伊藤若冲「群鷄図押絵貼屏風」。文殊菩薩が海を渡る「文殊渡海図」。 ◈山本(新島)八重(1845-1932)が、鶴ヶ城明け渡しの前夜の想いを詠んだ掛け軸がある。「明日の夜は いずくの誰か眺むらむ なれし御城に 残す月影」と詠まれ、84歳自筆の書になる。 ◆障壁画 ◈大方丈虎の間の「虎」は、久保田金僊(1875-1954)筆による。襖の開閉により見え方が変化するという。 ◈大方丈松の間の「松の図」は、今尾景祥(1845-1924)筆による。松の大木を描く。 ◆寺名 平安時代後期、1175年、比叡山黒谷で念仏修行していた法然が山を下りた。この地で身を休め山頂の石の上で念仏を唱えていると、紫雲光明を目にする。法然は草庵を結び、山号を「紫雲山」とした。当初は、「新黒谷」、「白河禅房」と呼ばれ、浄土宗の道場になる。後に寺号「紫雲山光明寺」になる。 南北朝時代、8世・運空は、北朝第4代・後光厳天皇に円頓戒(金剛宝戒、本来は天台宗で行われる大乗菩薩の守る戒)を授けた。この際に、天皇より賜った「金戒」により「金戒光明寺」と呼ばれた。 ◆黒谷 当初の俗称として、比叡山の黒谷(黒谷青龍寺)に対して「新黒谷」と呼ばれた。その後、単に「黒谷」と呼ばれるようになる。 また、法然が「黒谷のご上人」と呼ばれていたことから、「新黒谷」と呼ばれ、やがて「黒谷」と呼ばれるようになったという。 ◆吉田寺 吉田寺(きちでん-じ)はかつて吉田南山(左京区)にあり、奈良時代の第45代・聖武天皇(701-756)の勅命により吉備真備(695-775)が建立したという。天皇の祈願所に定められる。 本尊の千手観音は、行基(668-749)作とされ、安産守護の信仰があった。宮中での懐妊の際には勅使が遣わされ、安産祈願・肥立開運祈願が行われていたという。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で寺は破壊された。室町時代に洛陽七観音、江戸時代には洛陽三十三所の6番札所であり、庶民の信仰も集めている。 江戸時代前期、1668年に廃寺になる。1669年に本尊などは幕命により金戒光明寺(左京区)に遷された。 ◆熊谷直実の遺跡 境内には、直美ゆかりの遺跡が残されている。 ◈極楽橋の架かる蓮池(兜之池、鎧池)の畔に、直美は庵(塔頭・蓮池院)を結んだという。出家の際に、兜を置き、弓の弦を切り、弓を池にかけた形が池の起源という。 ◈頭・蓮池院には、法然が自らの姿を鏡に写し描き、直美が斬首した平敦盛母・衣絹に与えたという「法然母衣絹(ほろぎぬ)の影像」がある。直実の供養塔に並んで敦盛の供養塔が立つ。 ◈御影堂前の「熊谷直実鎧(よろい)かけの松」は、直美が方丈裏の池で鎧を洗い、この松に鎧をかけて出家したという。 ◆塔頭 子院として、浄源寺、善教寺、光安寺・井窪寺、上雲院、金光院、常光院、蓮池院、松樹院、勢至院、西雲院、瑞泉院、長安院、西住院、超覚院、永運院、西翁院、龍光院、顕岑院、栄摂院などがある。 永運院は、幕末期の山門建立に際して、移転した旧永運院、浄専院、現在地にあった妙蓮院が合併して成立した。 ◆京都守護職・新撰組 江戸時代末、幕府は、将軍上洛の際の治安問題を重視した。江戸時代後期、1862年、市中の治安維持、警護のために京都守護職(1862-1868)の本陣が金戒光明寺に置かれる。本来、洛中の治安を守る京都所司代、京都奉行所はすでに機能していなかった。 旧12月24日、幕府により再三の要請を受けた会津藩主・松平容保が入洛した。会津藩藩兵1000人(行軍一里[400m] )は、午前に三条大橋に到着した。京都所司代・京都町奉行所の出迎えを受けている。その後、本陣になった黒谷・金戒光明寺に向かい、当寺に駐屯した。 幕府は、直轄地として二条城、所司代を置くとともに、金戒光明寺と知恩院を城構えに築造し、軍の配置を想定していたといわれている。金戒光明寺の地が本陣に選ばれた3つの理由がある。 1.金戒光明寺の造は城構えになっている。境内は高台にあり、背後、東側は岡であり自然要塞になっている。南側には小門しか開かれておらず、西側には高麗門が城門のように構えている。かつて境内より西・南の状況を見渡せ、大山崎(天王山)・淀川・大坂城までも眺望できたという。 2.金戒光明寺から西の御所までは約2㎞、さらにその西に二条城がある。南の東海道の粟田口までは1.5㎞という距離的な近さもあった。 3.金戒光明寺の4万坪(13万2200㎡)の広大な境内があった。兵を駐屯させ寄宿するための大小52の宿坊、大方丈・宿坊になった25カ寺があった。 1862年、幕府は将軍上洛警備のために浪士組を結成している。1863年旧2月8日、浪士組240余人は、江戸小石川・伝通院に集合し中山道を経て京都へ出発した。旧2月13日、浪士組は壬生へ到着した。だが、清河八郎ら200余人は江戸へ戻る。近藤勇・土方歳三らは、水戸浪士・芹沢鴨らとともに京都に残留した。旧3月10日、老中・板倉勝静は、京都守護職・松平容保に浪士差配を命じる。近藤・芹沢らは京都残留の嘆願書を守護職に提出する。旧3月12日、浪士は京都守護職御預かりになった。旧3月13日、浪士組の清河らは江戸へ戻る。旧3月16日、金戒光明寺方丈の謁見の間で、新撰組の近藤、土方、芹沢が松平容保に拝謁し、京都残留を願い出た。このため、金戒光明寺は「新撰組発祥の地」といわれている。新選組は市中取締の命を受けた。壬生の屯所と黒谷本陣との間では連日、伝達が行われていた。 八月十八日の政変(七卿落ち)で、京都守護職は金戒光明寺の黒谷本陣より出陣している。1867年、京都守護職が廃止になった。 ◆幕末の京都の推移 江戸時代後期、1853年、アメリカ合衆国のペリーは浦賀に来航する。1854年、「日米和親条約」が締結され、下田、箱館が開港になる。1856年、初代領事・ハリスが着任し、1857年、13代将軍・徳川家定に謁見した。幕府は、通商条約締結のために、老中・堀田正睦を上洛させ、第121代・孝明天皇の勅許を得ようとした。だが、天皇は尊攘論者であり、多くの公卿も反対したため勅許は得られなかった。 将軍・家定に後継はなく、次期将軍候補をめぐる対立も起きた。一橋慶喜派の徳川斉昭、紀伊慶福(家茂)派の井伊直弼が拮抗する。1858年に直弼は大老になり、慶福を14代将軍に内定させ、一橋派を弾圧した。日米修好通商条約は勅許がないままに調印する。1858年-1859年、直弼は安政の大獄により尊攘派を弾圧する。1860年、直弼は桜田門外の変で暗殺された。幕府は、起死回生のために朝廷に攘夷決行と引き換えに、天皇の妹・和宮を家茂に嫁がせる「公武一体」を謀る。 京都の治安は悪化しており、尊攘派と鎮撫派の対立が激化していた。1862年、洛中で寺田屋事件が起こり、天誅が頻発したため、幕府は京都守護職を置き、会津藩主・松平容保が任じられた。1863年、家茂入洛時には、将軍家警護のために浪士隊が組織された。だが、尊攘派の清河八郎と近藤勇の対立が起こる。京都に残留した勇らは、京都守護職預かりになり、新たに壬生組を組織した。 長州藩、公卿・三条実美らは、王政復古を企て幕府を揺るがした。これに対して公武合体派の会津藩、薩摩藩は、1863年に武力クーデタ「八月一八日の政変」を起こした。公武合体派は巻き返しのために御所を固め、御所の堺町御門を警備していた長州藩を解任、代わりに新撰組が名をもらい任に着いた。さらに、長州藩の京都からの退出、関与した公卿の謹慎を命じた。妙法院に集まった長州藩士、7人の公卿は、長州へと向かう。(「七卿落ち」)。以後、公武合体派は、新撰組、見廻組による浪士狩りを行い、京都の治安強化を行う。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の千日回峯行者は、京都大廻りの際に拝する。 ◆知恵の寺めぐり 当寺は「知恵の寺めぐり(京都文殊霊場)」の1番になる。文殊菩薩は学問、知恵を授けるとして信仰される。現代、1982年に9寺で始まり、1986年より巡拝が始まった。 ◆不思議 不思議といわれる伝承がある。 「一枚起請文」は、別項詳細。/ 「乙子の阿弥陀(鑿納めの如来)」は、阿弥陀堂の本尊であり、定朝の最後の作、恵心僧都の作ともいう。彫刻の道具一切を胎内に納めた。/「蓮生坊鎧懸の松」は、本堂前にある。熊谷直美が法然の弟子になった時、武士を捨てこの松に鎧をかけた。/ 「蓮生坊鎧塚」は、鎧を生め塚にしたという。鎧は箱根に埋めたともいう。/ 「削髪の小絵馬」は、熊谷堂に掲げられていた。子どもの剃髪に際して、嫌がり泣かないように、熊谷直美にあやかり小絵馬を奉納し祈祷してもらった。/「五劫思惟の阿弥の墓」は、文殊塔の石段下にある。頭髪が大きく顔にかかり、頬が垂れる。阿弥陀如来が四十八願を建立した際に、五劫の間、思惟した際の姿という。 「紫雲石」は、塔頭・西雲院にある。法然が石に腰掛けると紫雲が棚引いた。/ 「天人影向の井戸」は、塔頭・栄摂院にある。「明星水」とも呼ばれる。 ◆蓮池 熊谷直實は、蓮池(兜之池)の畔に庵を結んだという。出家の際に、兜を置き、弓の弦を切り、弓を池にかけた形が池の起源という。 ◆極楽橋・堀川四条橋 ◈「極楽橋」は、蓮池(兜之池)に架かる。江戸時代前期、1628年、春日局は徳川秀忠正室お江与の墓を建立し、参詣する際に橋を寄進した。1641年に豊永堅斎により石橋に変えられた。近年、2004年に改修されている。 ◈極楽橋近くに「堀川四条橋親柱」が保存されている。現代、1961年、チンチン電車の市電への統合に伴い撤去された。この時、京都駅-北野線が廃止されている。 ◆日想観 黒谷の岡から西を望むと西山連峰を見渡せる。春秋の彼岸の中日の頃には夕陽が正面に拝める。かつて、日想観の地として賑わった。 観無量寿経に説かれている十六観法の一つで、西に向かい日没の様を観て浄土を観想した。 ◆墓 墓地は、境内の東の山の斜面にあり墓碑1万基は、西向きに立てられている。 ◈建御廟(勢至堂)には法然の分骨を納め、廟前には武将・僧の熊谷蓮生坊(直實)(1141-1207)と武将・平敦盛(1169-1184)の供養塔がある。 ◈徳川家康側室の喜連川頼氏(1580-1630)妻、家康側室・お亀の方(1573-1642)、家康側室・阿茶局(1554-1637)。 ◈小督・崇源院(徳川秀忠夫人・浅井長政娘お江)(1573-1626)の供養塔は春日の局(3代将軍・家光乳母)により建立された。遺髪が納められている。 ◈平安時代前期の第56代・清和天皇(850-881)火葬塚。 ◈江戸時代後期の画家・日根対山(ひね-たいざん、1813-1869)。 ◈国学者・山崎闇斎(1619-1682)、国学者・今井似閑(1657-1723)、茶人・藤村庸軒(1613-1699)、筝曲開祖・八橋検校(1614-1685)は、近世箏曲の始祖。茶人・土肥二三(1639-1732)。 ◈医家・有馬玄哲(1581-1665)、蘭学者・医者・藤林普山(1781-1836)、大村達吉(春城)、医師・大村達斎(石城)、笠原光興(1861-1913)。探検医家・国学者・橘南谿(たちばな-なんけい、1753-1805)。政治家・水谷長三郎(1897-1960)。虎屋3代以降の店主の墓がある。 ◈山上墓地北東に、「會津藩殉難者墓地」(300坪)がある。會津松平家が神道であり、7割は神道形式の神霊として葬られている。江戸時代末期、1862年-1867年の間に亡くなった237人、1864年の禁門の変(蛤御門の戦い)の戦死者22人は、一段積み上げられた台の上に3カ所に分けられている。1868年の鳥羽・伏見の戦いの戦死者150人を祀る慰霊碑(1907年建立)がある。会津藩軍事奉行・林権助ら114人の名を刻んだ碑、藩士の墓など300余りがあるともいう。使役で仕えた苗字のない者、女性の名もある。 ◈明保野亭事件の会津藩士・柴司(1844-1864)の墓がある。誤認により負傷させた土佐藩士の責任を取り、会津藩と土佐藩の関係修復のために切腹した。21歳。 ◈塔頭・西雲寺に侠客・会津小鉄(1833-1885)の墓がある。江戸時代末、鳥羽・伏見の戦いで敗れ、放置されていた会津藩士の遺骸を当寺に葬った。 ◈子院・顕岑寺に谷川辰蔵(1836頃-1894)、備中国倉敷出身の墓がある。新撰組を脱し、赤報隊に入る。名は井汲恭平となっている。 ◈江戸時代後期の洋学者・兵法家・赤松小三郎(あかまつ-こさぶろう、1831-1867)の墓がある。 ◈京都大学初代総長・木下広次(1851-1910)。 ◈西雲院付近に、画家・池玉瀾(1727-1784)、歌人・祇園梶子(?-?)、文人・中島棕隠(1779-1855)、日本画家・竹内栖鳳(1864-1942)、本堂東北に官僚・北垣国道(1836-1916)、英文学者・厨川白村(1880-1923)、編纂者・山本臨乗、郷土史家・碓井小三郎(1865-1928)、建築史家・天沼俊一(1876-1947)。 ◆八ッ橋 境内墓地に江戸時代の近世筝曲の祖・八橋検校の墓がある。墓参に来る弟子のために、沿道にあった茶店が琴の形に似せた焼き菓子を出した。これが、八ッ橋の発祥になったという。 ◆映画 ◈時代劇映画「眠狂四郎 炎上剣」(三隅研次、1965年、大映)では、臥龍廊で狂四郎(市川雷蔵)の殺陣が行われた。 ◈現代劇映画「序の舞」(監督・中島貞夫、1984年、東映)の撮影が行われた。日本画家・上村松園をモデルにしている。母・島村勢以(岡田茉莉子)、娘・津也(少女時代・野口一美)が境内の石段を降りる場面がある。 ◈時代劇映画「丹下左膳 百万両の壺」(監督・津田豊滋、2004年、日活)では、ちょび安(武井証)が境内西の塔頭・永運院下の坂で壺を抱えて登場する。 ◆樹木 室町時代、桜の名所として知られていた。 ◈「熊谷直実鎧かけの松」(京都市指定保存木)は、クロマツになる。武将・熊谷直実(くまがい-なおざね、1141-1207)に因む。直実は、源平の戦いで15歳という敵将・平敦盛(1169-1184)を討ち、その首を取った。鎌倉時代前期、1193年、直実は慙愧の念から当寺の法然を訪れ弟子になる。直実は、方丈裏の池(鎧池)で鎧を洗い、この松に鎧をかけ出家したという。鎧は庭に埋められ鎧塚と呼ばれたともいう。鎧は箱根に埋められた、燈籠に造り直されたともいう。庵は蓮池の畔に建てられた。松は現代、2013年に、2代目が枯れ、現在は3代目が植えられている。 ◈本堂左の生垣にオオイタビがある。寺務所前のシマモクセイ(区民の誇りの木)、ボダイジュがある。 ◆年間行事 節分会(2月2-4日)、春彼岸会(3月)、御忌法要(一枚起請文の一般拝)(4月23日)、御忌法要(法然上人の御真影の一般拝)(4月25日)、十三参り(5月1日-20日)、暁天講座(7月19日-20日)、盆施餓鬼(8月16日)、信空忌(9月9日)、秋彼岸会(9月)、七五三参り(11月1日-15日)、文殊年祭(11月最終日曜日)、除夜の鐘(23:00頃に整理券配布され、23:30から撞くことができる。)(12月31日)。 文殊菩薩祈祷日(毎月18日)、居土林(毎月第2土曜日)、写経会(毎月25月、4月は22日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *室内の写真撮影は禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『拝観の手引』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都大事典』『、京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都の寺社505を歩く 上』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『京都・美のこころ』、『新選組大事典』、『新選組と幕末の京都』、『日本の名僧』、『増補版 京の医史跡探訪』、『京都秘蔵の庭』、『京都のご利益手帖』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都隠れた史跡100選』、『京都の近代化遺産 近代建築編』、『京都・観光文化 時代MAP』、『京の怪談と七不思議』、『極楽の本』、『京都 神社と寺院の森』、『意外と知らない京都』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『金戒光明寺の四季』、『くろ谷金戒光明寺に眠る人びと』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 日本の美をめぐる 48 地蔵草紙と飢餓草紙』、『週刊 日本の仏像 第43号 観音寺 国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来』、『週刊 京都を歩く 28 吉田』、『地図で読む 京都・岡崎年代史』、ウェブサイト 「金戒光明寺」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「新纂浄土宗大辞典」、ウェブサイト「虎屋の五世紀-伝統と革新の経営-」、ウェブサイト「京都市消防局」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|