|

|

|

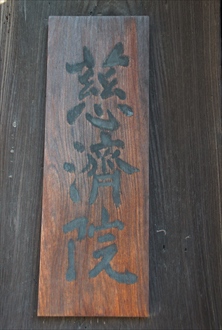

| 慈済院 〔天龍寺〕 (京都市右京区) Jisai-in Temple |

|

| 慈済院 | 慈済院 |

|

|

庫裡  庫裡  土塀  土塀、瓦を塗り込んでいる。   来福門  来福門   弁天堂  弁天堂  弁天堂  弁天堂、天龍図  |

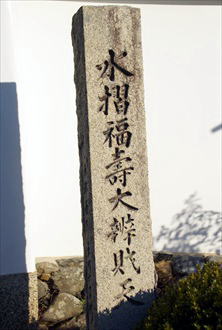

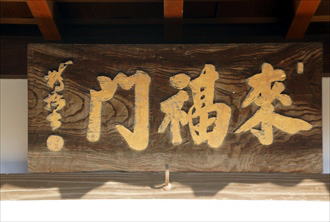

天龍寺の境内、総門から入る参道の北側中ほどに塔頭・慈済院(じさいいん)はある。 臨済宗天龍寺派。 天龍寺七福神めぐりの一つ、3番、弁財天(水摺大弁財天)を祀る。 ◆歴史年表 南北朝時代、1363年、無極志玄(むごく-しげん)を開基にする。当時の朱印高は97石5斗あり、塔頭の中で最高の石高だった。当初の境内地は現在地の南東、斎明神社の南にあった。 江戸時代、寛永年間(1624-1645)、焼失し、境内を移した。 宝暦年間(1751-1763)、財政逼迫し荒廃する。(「年中記録」) 1792年、焼失する。 文化年間(1804-1818)、焼失した。 近代、1930年、福寿院を合併する。 ◆無極志玄 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・無極志玄(むごく-しげん、1282-1359)。諡号は仏慈禅師。京都の生まれ。父は第84代・順徳天皇の孫・四辻宮尊雅王、四辻善成の兄、足利義満の叔父。東寺で密教を学ぶ。南洲宏海のもとで出家し、東福寺の無為昭元に学ぶ。鎌倉・円覚寺の夢窓疎石に師事し、その法嗣になる。南禅寺、臨川寺に住した。1346年、天龍寺2世になる。78歳。 慈済門派の祖。勅諡は仏慈禅師。 ◆建築 建物は度重なる火災により失われた。現在のものは、江戸時代の建立による。 ◈「表門」(登録有形文化財)は、 江戸時代、1615年-1661年に建立された。山内最古級の表門になる。本柱頂部を繋ぐ冠木を男梁と女梁で挟み、男梁上の板蟇股で棟木を受ける。軒は二軒疎垂木、間口2.8m、一間薬医門、切妻造、本瓦葺、東に潜戸付。 ◈「弁天堂の門」は、来福門と呼ばれ、唐様になる。 ◈「本堂」(登録有形文化財) は、江戸時代、1816年に建立された。六間取の方丈形式で、室中を含む前3室は境に竹の節を設け、3室通しの棹縁天井を張る。上間後室の西側に床、付書院がある。 南面する。四面広縁、木造平屋建、瓦葺、建築面積238㎡。 ◈「書院」(登録有形文化財)は、江戸時代、1751年-1830年に建立された。本堂北側にある。山内で近世唯一の書院遺構になる。庭に面し北西面に切目縁を廻わす。内部は八畳二室からなる。南西面に廻わした広縁を取り込み広い座敷になる。北東に床がある。面皮柱など数寄屋意匠がある。 木造平屋建、瓦葺、建築面積61㎡。 ◈「玄関廊」(登録有形文化財) は、江戸時代、1751年-1830年に建てられた。本堂と庫裏の間を繋いでいる。東半分に玄関の間、入母屋造の式台玄関、西半分10畳に虹梁を三筋架けて板蟇股で化粧屋根を支持する。 木造平屋建、両下造、瓦葺、建築面積62㎡。 ◈「庫裏」(登録有形文化財)は、本堂東側に玄関廊で繋がる。江戸時代、1799年に建てられた。妻入正面は、舟肘木で受け、妻梁上の中央に蟇股、虹梁大瓶束、両脇に海老虹梁を飾る。東の土間は大黒柱、梁組がある。 木造平屋建、切妻造妻入、瓦葺、平面はほぼ正方形、建築面積101㎡ ◈「土塀」が残る。瓦を塗り込んでいる。 ◆文化財 絹本着色「足利義持像」がある。 弁天堂の天井に天龍図が描かれている。 ◆弁財天 弁天堂には、天龍寺七福神めぐりの一つである弁財天(水摺大弁財天)を祀る。 逸話が残る。夢窓疎石(1275-1351)が、朝鮮伝来の栴檀木に一刀三礼して彫り、着物にも不自由していた弟子・無極志玄に授けたという。後に、志玄は栄達し、これも弁財天のご加護によるものとして、その姿を水摺りにし広く分かち与えた。以来、「水摺大弁財天」と呼ばれた。弁財天の姿は、信仰篤い人のみに現れるという。 ◆天龍寺七福神 天龍寺七福神めぐりの一つ、弁財天(水摺大弁財天)を祀る弁天堂がある。夢窓国師が、朝鮮伝来の栴檀木に一刀三礼して彫り、弟子の無極志玄に授けたという。 天龍寺七福神めぐりは、節分(2月3日)に天龍寺の総門前、法堂前で福笹を受け、境内塔頭7か寺を巡る。七福神が開扉され、お札を授かり一年の幸福を祈願する。三秀院(東向大黒天)、慈済院(水摺大弁財天)、弘源院(三国伝来毘沙門天)、松厳寺(福禄寿)、妙智院(宝徳稲荷)、寿寧院(赤不動明王)、永明院(恵比寿)の7塔頭になる。 ◆墓 旧地、斎明神社の南に当院の墓地が残る。 ◆修行体験 坐禅の会「蕉堅会」(毎月1回日曜日、2:00)。 ◆年間行事 天龍寺七福神めぐり(節分、2月3日)、巳成金(9月)、大祭(11月第3日曜日)。 月次祭(毎月7日、17日、27日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『天龍寺』、『京都の禅寺散歩』、『京の福神めぐり』、ウェブサイト「文化庁文化財データベース」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|