|

|

|

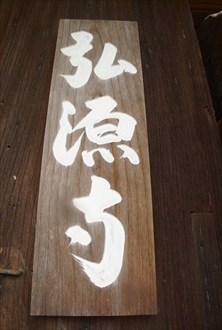

| 弘源寺 〔天龍寺〕 (京都市右京区) Kogen-ji Temple |

|

| 弘源寺 | 弘源寺 |

|

|

毘沙門堂  弘法大師筆の扁額  毘沙門堂の天井画  毘沙門堂   文殊菩薩     本堂に残る長州藩による刀傷 |

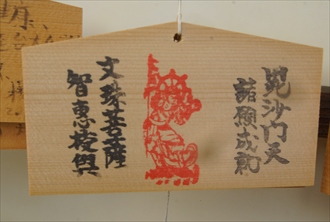

天龍寺境内、総門から入る参道の北側、中ほどに塔頭・弘源寺(こうげんじ)がある。 臨済宗天龍寺派、本尊は観世音菩薩を安置する。 天龍寺七福神めぐりのひとつ、2番、毘沙門天(三国伝来毘沙門天)を祀る。商売繁盛、入試合格の信仰がある。御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 室町時代、1446年/1429年、幕府管領・細川持之が、玉岫英種(ぎょくしゅう えいしゅ)を開山として創建した。寺名は、持之の院号による。当初は、小倉山の麓(落柿舎の地とも)に位置していた。北は二尊院、南は亀山に及ぶ広大な寺領を有したという。 その後、幾度かの火災により焼失し、衰微した。 近代、1884年/1883年、末庵である維北軒(いほくけん)と合し、落柿舎の地より現在地に移る。寺号を弘源寺と改める。 ◆玉岫英種 鎌倉時代の僧・玉岫英種(ぎょくしゅう-えいしゅ、 ?-?)。詳細不明。天龍寺開山・夢窓国師(1275-1351)の孫弟子になる。弘源寺の開山になる。 ◆細川持之 室町時代前期-中期の武将・細川持之(ほそかわ-もちゆき、1400-1442)。通称は九郎、中務少輔、右京大夫。満元の子、子に勝元。清和源氏の一家系。1429年、兄の早世により家督を継ぎ、摂津、丹波、土佐・讃岐などの守護になる。1432年、管領になった。6代将軍・足利義教に追従した。1438年、永享の乱では鎌倉公方・足利持氏が幕府に背き討滅した。1441年、赤松邸で赤松満祐により義教が暗殺された嘉吉(かきつ)の変で、赤松邸から逃げた。義教に弾圧された人々を赦免し、義教の遺児・義勝を8代将軍として擁立し、満祐の討伐軍を派遣し播磨で討った。1442年、病により管領を辞した。 43歳。 ◆木像 江戸時代、1667年、京仏師・藤原種久作の「玉岫英種像」がある。 ◆毘沙門堂・毘沙門天 境内の毘沙門堂には、平安時代の毘沙門天立像(三国伝来毘沙門天)(重文)を祀る。身に甲冑、体を傾け、左手に宝塔、右手に檄(げき)を持つ。足元に赤鬼、青鬼を踏む。古く、武神として崇められた。 インドの仏師・毘首羯磨(びしゅかつま)の作という。像は、インド、中国を経て比叡山・無動寺、般舟院(はんじゅいん)に伝えられる。その後、玉岫により当寺に迎えられた。また、室町時代、1442年、玉岫が嘉祥寺より当寺に遷したともいう。天龍寺七福神めぐりの一つになる。 伏見人形の七福神は、伏見人形としては最大という。麩屋町の市村家に伝わった。 天上画は、日本画家の初代・藤原孚石(ふせき)筆による四季草木48面の絵がある。 堂正面の扁額は弘法大師筆という。 ◆建築 本堂は客殿形式になる。江戸時代、寛永年間(1624-1645)の造営による。正面中央には本尊・観世音菩薩、右側に開山の玉岫禅師木像、左側に開基・細川右京太夫持之の位牌を安置する。 柱に残る複数の刀傷跡は、幕末、1864年の蛤御門の変に際し、天龍寺に陣を敷いた長州藩兵が、血気に逸り試し斬りしたものという。 ◆庭園 枯山水式庭園の「虎嘯(こしょう)の庭」がある。かつて塔頭・妙智院が所有し、その後、当寺に移された。苔の築山、白砂、石が据えられている。西の嵐山を借景とし、山を彩る春の山桜、秋の紅葉の景色が望める。 虎嘯とは、「龍吟雲起、虎嘯風生」という『碧巌録九十九則』に因る。龍が声をあげると雲がわき、虎が唸ると風が生じる。「龍吟」とは、枯れ枝の間を抜ける風の音、「虎嘯」とは大地の響きを表すといい、禅の悟りの境涯を表すものという。 ◆文化財 「玉岫禅師画像」、「開基細川右京太夫持之画像」、その和歌、後水尾天皇和歌。 「十六羅漢像」。 京都四条派・竹内栖鳳(たけうち せいほう、1864- 1942)、一門(上村松園・西山翠嶂・徳岡神泉・小野竹喬ほか)による作品など。 ◆天龍寺七福神 天龍寺七福神めぐりの一つ、毘沙門堂に毘沙門天(三国伝来毘沙門天)を祀る。 天龍寺七福神めぐりは、節分(2月3日)に天龍寺の総門前、法堂前で福笹を受け、境内塔頭7か寺を巡る。七福神が開扉され、お札を授かり一年の幸福を祈願する。 三秀院(東向大黒天)、慈済院(水摺大弁財天)、弘源寺(三国伝来毘沙門天)、松厳寺(福禄寿)、妙智院(宝徳稲荷)、寿寧院(赤不動明王)、永明院(恵比寿)の7塔頭になる。 ◆墓 当寺の小倉山墓地には、向井去来の墓、西行法師ゆかりの井戸、小倉百人一首に因む100基の句碑歌碑(1988)もある。 ◆修行体験 市民座禅会(毎月第3日曜日17:30-20:00、坐禅・茶・法話・懇談)。 ◆年間行事 初寅(1月)、天龍寺七福神めぐり(節分、2月3日)。春秋に特別拝観。 *普段は非公開。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『天龍寺』、『京都の禅寺散歩』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都・世界遺産手帳 天龍寺』、『京の福神めぐり』、「山城国葛野郡天龍寺の境内地処 と関係資料」、『京都の隠れた御朱印ブック』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

枯山水式「虎嘯(こしょう)の庭」、山は嵐山 |

本堂の北の庭 |

|

|

| |

|