|

|

|

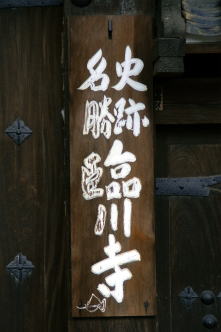

| 臨川寺 〔天龍寺別院〕 (京都市右京区) Rinsen-ji Temple |

|

| 臨川寺 | 臨川寺 |

|

|

【参照】臨川寺跡出土の備前擂鉢(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】臨川寺跡出土の備前擂鉢(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】臨川寺跡出土の青磁椀(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵)  【参照】臨川寺跡出土の青磁椀灰釉陶器小坪壺(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】臨川寺跡出土の青磁椀灰釉陶器小坪壺(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】桂川  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた臨川寺、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた臨川寺、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より |

嵐山・渡月橋の北東、大堰川(桂川)沿いに臨川寺(りんせん-じ)はある。 山号は天龍寺と同じく霊亀山(れいきざん)という。天龍寺開山堂の意味を持つ。 臨済宗天龍寺派の別院、本尊は弥勒菩薩。 ◆歴史年表 鎌倉時代、かつてこの地に、第88代・後嵯峨天皇(1220-1272)、亀山上皇(第90代、1249-1305)の離宮「亀山殿」の別殿「川端殿(川端宮、川端御所)」が建てられていた。 後に亀山上皇の皇女・昭慶門院(1270-1324)の御所になり、この地で出家する。その養子になった世良(よよし/ときなが、?-1330)親王も住んだ。親王は、ここで公家・北畠親房(1293-1354)、僧・夢窓疎石らから教えを受ける。離宮を禅寺にする予定だったが、親王は急逝する。 1330年、亡くなった親王の遺志により、北畠親房は開山を元翁本元(げんのう -ほんげん)として禅寺を開く。 1332年、元翁も急死した。 南北朝時代、1333年/1335年、第96代・後醍醐天皇は、子・世良親王の菩提を弔うために、夢窓疎石を開山として勅願寺を創建する。(「天龍寺文書」)。夢窓の法兄は元翁だった。寺名は「臨川禅寺」とし、天龍寺派に属した。夢窓の一流相承刹(度弟院)とする。また、「五山十刹」の制では、十刹の2位になる。夢窓は池泉庭も作庭する。 1335年、夢窓が実際に入寺する。 1336年、京都五山以下の「諸山」に列せられた。 1380年、正月、足利義満によって臨川寺は凖十刹に列せられた。 1351年、夢窓は天龍寺に再任され、当寺三会院南詢軒で亡くなる。当寺に葬られた。周辺にいくつかの塔頭が建立される。 1353年、足利尊氏は准十刹の官刹とする。 1358年、後光厳天皇は三会院の夢窓塔前に拝塔受衣、普済国師の号を追諡する。 1361年、焼失する。春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)は殿堂を復旧し、住した。 1377年、管領・細川頼之の後押しにより、足利義満は京都五山とした。 1378年、焼失する。 1379年、門徒寺として維持できないとして五山に反対し、十刹に戻る。 室町時代、1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。その後、衰微する。(『続史愚抄』) 1493年、足利義澄は三会院に拝塔し、弟子になる。 1496年-1528年、再建が行われた。(『天龍寺文書』) 1508年、足利義稙は三会院に拝塔し、弟子になった。 1568年、足利義昭は三会院に拝塔し、弟子になる。 室町時代末-江戸時代初期、伽藍が再建されたとみられている。山門、仏殿、法堂、方丈が建ち並ぶ。(『洛中洛外屏風』) 江戸時代後半、中心伽藍は失われる。(『拾遺都名所図会』) 1788年、天龍寺御朱印配当高23石5斗6升4合余り、寺地東西234間、南北260間あった。(「禅宗済家五山天竜寺本末帳」「京都御役所向大概覚書」) 1866年、臨川寺の客殿を移し、天龍寺の仮法堂とする。 近代、1945年、7月1日、太平洋戦争の激化に伴い、二条城内の文化財の一部が臨川に疎開になった。 現代、1969年、発掘調査が行われる。 1974年、発掘調査が行われる。 1975年、発掘調査が行われた。 1977年、発掘調査が行われる。 ◆元翁 本元 鎌倉時代中期-後期の臨済宗の僧・元翁 本元(げんのう-ほんげん、1282-1332)。男性。諡号は仏徳禅師。高峰顕日(こうほう-けんにち)に師事、その法嗣になる。夢窓疎石と親交あり、美濃・虎溪山永保寺に共に庵を結ぶ。疎石の南禅寺入寺に従い同寺首座、その後、比叡山、醍醐などに籠る。1328年、鎌倉・万寿寺、1329年、南禅寺11世。1330年、臨川寺を開く。南禅寺・正的院開山。仏光派。著『仏徳禅師語録』。51歳。 ◆後醍醐 天皇 鎌倉時代後期-南北朝時代の第96代(南朝初代)・後醍醐 天皇(ごだいご-てんのう、1288-1339)。男性。諱は尊治(たかはる)、別名は吉野院。京都の生まれ。父・大覚寺統の第91代・後宇多天皇の第2皇子、母・談天門院忠子(ちゅうし)(参議・五の辻(藤原)忠継の娘)。1302年、親王宣下。1304年、大宰帥になり帥宮(そちのみや)と呼ばれた。1308年、持明院統の第95代・花園天皇の皇太子に立つ。1318年、大覚寺統の尊治(後醍醐天皇)が即位した。1321年、後宇多法皇の院政を廃し親政を始める。記録所を再興し吉田定房、北畠親房らを集め、諸所の政治改革・専制政治を展開する。1324年、鎌倉幕府打倒の正中(しょうちゅう)の変で、側近多数が逮捕され失敗した。1327年、皇子・護良親王を天台座主に就け、比叡山勢力を引き入れた。1331年、元弘の変で、京都を脱し東大寺に逃れ、笠置山に立て籠もる。諸国武士、寺社勢力などに蜂起を呼びかけ、幕府は大軍で包囲し、天皇は捕らえられる。1332年、隠岐島に流された。1333年閏2月、護良親王、楠木正成の蜂起に呼応し隠岐を脱出した。船上山で兵を集め、足利尊氏の内応を得る。5月、幕府は滅亡し、6月、京都に帰る。幕府擁立の持明院統・北朝第1代・光厳天皇を廃し、天皇独裁の建武新政を始めた。1335年、新政に失望した尊氏は、北条残党討伐のため関東に下り、後醍醐天皇に謀反を起こす。尊氏は西上し、天皇は比叡山延暦寺に逃れた。尊氏は九州に落ち、再度入京を果たし、天皇を花山院に幽閉した。1336年、建武親政は短期間に崩壊する。尊氏は北朝第2代・光明天皇を擁立し、室町幕府を開く。12月、後醍醐天皇は吉野に逃れ、吉野朝廷が開かれた。以後、1336年-1392年、南北朝併立時代に入る。1339年、子・義良親王(第97代・後村上天皇)に譲位し、翌日、悲運のうちに吉野で亡くなる。著『建武年中行事』『建武日中行事』。和歌は『新葉集」入集。52歳。 室町幕府・北朝に対抗した。楠木正成、赤松円心、名和長年ら悪党的武士団勢力を組織し、鎌倉幕府を滅ぼした。宋学に傾倒し、君主独裁政治を目指し武将・貴族・僧侶らの反発にあった。遺詔により、自撰の後醍醐と諡号した。朱子学、真言の教義、儀式典礼、和歌などにも通じた。20人前後の女性との間に40人近い子女があった。 陵墓は塔尾陵(とうのおのみささぎ)(奈良県吉野町)になる。 ◆昭慶 門院 鎌倉時代中期-後期の亀山天皇の皇女・昭慶 門院(しょうけい-もんいん、1270-1324)。詳細不明。女性。名は憙子(きし)、法名は清浄源。1293年、内親王、1296年、院号を与えられる。後醍醐天皇皇子・世良(ときよし)親王の養母になり、当地で養育する。第90代・亀山天皇より荘園を譲与された。55歳。 ◆世良 親王 鎌倉時代後期の皇族・世良 親王(よよし/ときなが-しんのう、?-1330)。詳細不明。男性。父・第96代・後醍醐天皇の第2皇子。亀山上皇の皇女・昭慶門院に養育され、乳父は北畠親房。禅宗に帰依し、元翁本元に学んだ。聡明だったが早世している。 ◆夢窓 疎石 鎌倉時代中期-南北朝時代の臨済宗僧・夢窓 疎石(むそう-そせき、1275-1351)。男性。伊勢国(三重県)に生まれた。父・佐々木朝綱、母・平政村(北条政村?)の娘。1283年、市川・天台宗の平塩山寺・空阿大徳に師事、後に剃髪した。1292年、奈良・東大寺の慈観につき受戒する。平塩山寺・明真没後、建仁寺・無隠円範(むいん-えんぱん)に禅宗を学ぶ。1295年、鎌倉に下向、東勝寺・無及徳栓、建長寺・韋航道然、1296年、円覚寺・桃渓徳悟、建長寺・痴鈍空性に参じた。1297年、建仁寺・無隠円範、1299年、建長寺・一山一寧(いっさん-いちねい)のもとで首座、1303年、鎌倉・万寿寺の高峰顕日(こうほう-けんにち)に禅を学び、1305年、浄智寺で印可を受ける。浄居寺開山。1311年、甲斐国牧丘の龍山庵、浄居寺に一時隠棲する。美濃国・虎渓山永保寺(古谿庵)を開き、北山、土佐、鎌倉、三浦、上総と移り、1325年、第96代・南朝初代・後醍醐天皇の請により上洛、南禅寺住持になる。1326年、北条高時に鎌倉・寿福寺の請を避け伊勢国・善応寺を開く。鎌倉・南芳庵に居し、1327年、瑞泉寺を開く。1329年、円覚寺に入り高時、北条貞顕の信を得る。1330年、甲斐・恵林寺を開き、1331年、瑞泉寺、1332年、恵林寺に移り、播磨・瑞光寺を開く。1333年、鎌倉幕府が滅亡、建武の新政を開始した後醍醐天皇に招かれ、1334年、南禅寺に再住する。1336年、臨川寺・西芳寺開山に迎えられた。足利家の内紛の観応の擾乱で調停し、北朝方の公家や武士が帰依する。尊氏は後醍醐天皇らの菩提を弔うため、疎石の勧めで全国に安国寺を建立、利生塔を設置した。1339年、天龍寺開山。1342年、建設資金調達のため天龍寺船の派遣を献策した。1346年、雲居庵に退隠した。1351年、天龍寺に再住する。最晩年は臨川寺・三会院(さんねいん)に移り亡くなった。77歳。 夢窓国師・正覚国師など、歴代天皇より7度国師号を賜与され「七朝帝師」と称された。北条高時、後醍醐天皇、足利尊氏らの帰依を受け外護を得た。夢窓派としては、無極志玄、春屋妙葩など門下は13000人にのぼる。多くの作庭も行う。能書家としても知られた。 臨川寺でも作庭した。庭はその後失われている。『臨川家訓』を著し、修行の仕方について弟子を指導した。1351年、病になり臨川寺の三会院(さんねいん)に移った。病を聞きつけ、2500人が訪れたという。遺偈を残し亡くなる。当院の床下、朱色をした蓮華形自然石の下に、石の塔(石龕、せきがん)に納められた遺骸がある。開山堂には、南北朝時代作の夢窓疎石像が安置されている。爪髪は雲居庵塔所に納められている。 ◆足利 義満 南北朝時代-室町時代前期の室町幕府第3代将軍・足利 義満(あしかが-よしみつ、1358-1408)。男性。父・2代将軍・義詮、母・紀良子(第84代・順徳天皇の玄孫)。1367年、10歳で将軍職を継ぎ、朝廷内で権力を振い、天皇祭祀の形骸化を謀る。地方の有力守護大名を弾圧し権力を掌握、公武権力共に手にする。1378年、室町の「花の御所」に幕府を移す。1383年、准三后の宣下を受ける。1392年、南北朝を合一、全国統一した。また、相國寺を建立している。1394年、義持に将軍職を譲って隠居する。だが、実際には太政大臣として政治上の実権を握り続け院政が始まる。1395年、出家して道義と号した。北山文化が盛んになり、明の倭寇取締と共に、1404年から、明との勘合貿易を再開した。明帝より「日本国王源道義」の詔書を受け取る。第100代・後小松天皇を北山殿に迎えた後、自らの上皇位を目前に急死した。没後、朝廷は「太上天皇」の称号を贈る。だが、幕臣会議で辞退になり一日太上天皇に終わる。49歳。 臨川寺の中門には義満筆「三会院(さんねいん)」の扁額が掲げられている。また、義満の位牌に「鹿苑院太上法皇」とあり、義満の君主の地位を奪取する皇位簒奪(こういさんだつ)とする見方もある。相國寺過去帳には「鹿苑院太上天皇」と記されている。 ◆仏像・木像 本堂中央須弥壇上に、「弥勒菩薩坐像」、左脇壇上に「夢窓国師坐像」、脇に足利尊氏念持仏の「地蔵尊」、東檀に「後醍醐天皇の位牌」を安置する。 ◆建築 現在は、中門、開山堂、三会院(さんねいん、本堂)、客殿(書院)のみが残る。 ◈「三会院(本堂)」(京都市有形文化財)は、南面して建つ。本尊の弥勒菩薩を安置し、世良親王、夢窓疎石の塔所になっているためこの名がある。なお、「三会」とは、弥勒菩薩が出現し、竜華樹(りゅうげじゅ)下で3度説法することをいう。後醍醐天皇は、当寺を「竜華三会の寺」とすることを願っていたという。三会院は、天龍寺塔頭の輪番所だった。江戸時代以降の建立ともいう。 正面と西折矩に下屋付(正面7間、西面5間)があり重層に見える。外回りは柱だけを立て、吹き放しになる。廊奥に主屋(南正面3間に両開きの桟唐戸、両脇に火灯窓など)、床は四半敷、天井は鏡天井になる。5間3間、一重、禅宗の仏堂としては珍しい寄棟造、本瓦葺。 ◈三会院(本堂)奥(北)の「開山堂」(京都市有形文化財)は、祠堂、礼堂からなる。夢想国師の塔所になる。 柱は円柱、背面中央が方柱。軒の組物は禅宗様出組(一手先)、板軒。祠堂は柱間方2間、寄棟造。 ◈「客殿(書院)」(京都市有形文化財)は、東を正面にする。室町時代末の建立ともいう。 部屋は6室(3室奥行2室の6間取り、10畳、7畳半が2室、6畳大、4畳半が2室)ある。前に、広縁、落縁、一部に濡縁。柱間3間(14m)、側面3間(11m)、疎垂木木舞。単層、入母屋造、桟瓦葺。 ◈「中門」には義満筆「三会院(さんねいん)」の扁額が掲げられている。三会とは弥勒菩薩が出現し、龍華樹の下で三度の説法を行ったことによる。 ◆文化財 ◈禅籍、五山版の版行「臨川寺版」が知られている。 ◈中門扁額は足利義満筆とされる。義満位牌には「鹿苑院太上法皇」とある。 ◆障壁画 客殿(書院)には、安土・桃山時代の狩野永徳(1543-1590)筆の襖絵「水墨花鳥図」16面がある。ほかに「琴棋書画図」、「草山水図」。 ◆庭園 ◈三会院前庭、夢窓疎石作庭の枯山水庭園はいまは失われている。江戸時代、境内は大堰川に面した広大な面積を有し、開山堂南、川との間に広い池泉庭があった。(『拾遺都名所図会』1787)。 夢窓は、自ら竹を植えたという。篩月軒(しげつけん)、竹亭友雲庵が建てられていた。 ◈現在の枯山水式の三会院前庭は「龍華三会(りゅうげさんげ)の庭」と呼ばれ、昭和期(1926-1989)に作庭された。白砂の砂紋に、正面に三尊石(釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩)、その周囲に十六羅漢が配されている。釈迦の説法を羅漢が聴く様を現すという。 ◆蔵光庵 臨川寺の東に、「蔵光庵(ぞうこうあん)」という寺があった。 かつて、御香宮神社(伏見区)の東方、月見の丘にあった。山号は竜幡山(りゅうばんざん)といった。寺号由来は、崇光上皇(北朝第3代)にあり、室町時代、1398年に上皇は別御殿で亡くなる。この時、「上皇(光)が、蔵(かく)れた」として「蔵光庵」と名付けられた。指月(しげつ)・大光明寺の塔頭になる。 安土・桃山時代、伏見城の築城に伴い、寺は臨川寺の東に移されたという。御香宮神社には、寺の鎮守社だった桃山天満宮が遷されている。 ◆墓 本堂内の開山堂に、夢窓疎石の像を安置し、その下に遺骸を収めた石龕(せきがん、石塔)がある。 本堂裏に世良親王の墓(宝篋印塔)が立つ。中世(鎌倉時代-室町時代)の建立という。高さ1m。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『臨川寺旧境内遺跡発掘調査報告 調査報告Ⅳ』、『旧版 古寺巡礼京都 4 天龍寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『事典 日本の名僧』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都・世界遺産手帳 天龍寺』、『洛西探訪』、『日本の古寺大巡礼』、『京都の禅寺散歩』、『新版 京・伏見 歴史の旅』、『京都の寺社505を歩く 下』 、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|