|

|

|

| 聚楽第 (京都市上京区) Site of Jurakutei |

|

| 聚楽第 | 聚楽第 |

|

|

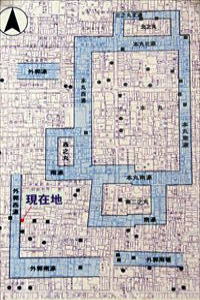

「聚楽第址 此付近 大内裏及聚楽第東濠跡」の石標(上京区大宮通中立売北西角、京都西陣職業安定所(ハローワーク西陣)辻向かい)  「此付近 聚楽第址」の石標(親正小学校東北角、上京区浄福寺通中立売下ル菱丸町173、中立売通裏門南西角)  「聚楽第鵲(かささぎ)橋之旧蹟の旧跡」の石標(松永稲荷社、松屋町町出水通上ル東)  「聚楽第図屏風」、「聚楽城武家地 豊臣秀勝邸跡伝承地」の説明板より 「聚楽第図屏風」、「聚楽城武家地 豊臣秀勝邸跡伝承地」の説明板より 聚楽第復元図、馬瀬智光案、「聚楽城武家地 豊臣秀勝邸跡伝承地」の説明板より    御土居、参考文献 『建築家秀吉』  西ノ丸の西にあった聚楽第外堀の西北端(土屋町中立売下ル)  聚楽第外堀の側面の勾配  「此付近 聚楽第南外濠跡」の石標(松林寺門前、上京区智恵光院通出水下ル分銅町575)  松林寺(上京区分銅町)、山門から境内への下り坂。  松林寺門前(上京区分銅町)の裏門通の下り坂  聚楽第北之丸北堀跡の段差付近(上京区鏡石町)  聚楽第北之丸北堀跡の段差付近(上京区鏡石町)、多己龍神  聚楽第北之丸北堀跡の段差付近(上京区鏡石町)、多己龍神  安土・桃山時代の聚楽第(左)、御土居(右端の赤実線)、京都市の御土居説明板より   「聚楽第武家地 上杉景勝屋敷跡」の石標(黒門通一条上ル西)  「黒田如水邸址」の石標(一条猪熊南西角)  「聚楽城武家地 豊臣秀勝邸跡伝承地」  「千利休居士聚楽屋敷跡」の石標(晴明神社、上京区晴明町)  大名屋敷地区「諸侯屋敷 一条下がり松遺跡」、一条小町北東角(堀川通の西二筋) |

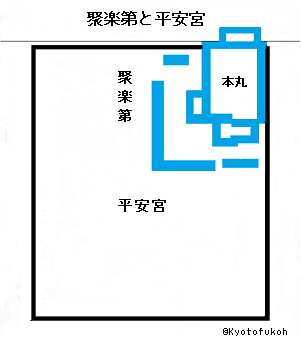

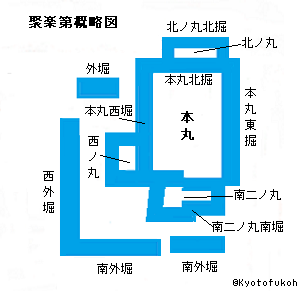

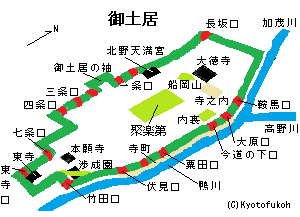

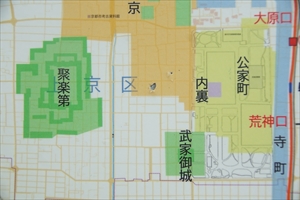

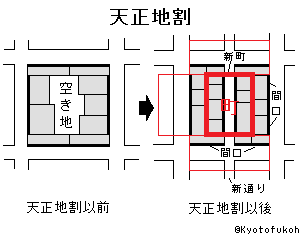

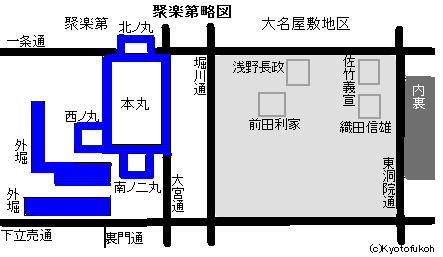

安土・桃山時代、豊臣秀吉は、内野(うちの、上京区)に聚楽第(じゅらく-てい/じゅらく-だい)を築いた。 天守を持つ、黄金の瓦で彩られた城だったという。城は関白の居城・政庁という政治的な意味も担わされていた。秀吉が築造した聚楽第と御土居により、京都は、平安遷都以来初めて囲郭を実現させた羅城都市になった。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1585年、豊臣秀吉により、大内裏旧跡地の内野(うちの)に聚楽第の造営が始まる。 1586年、旧2月下旬、築城が本格化する。(『多聞院日記』『宇野主水日記』『兼見卿記』)。周辺に第一期の城下町が形成された。藤戸石が聚楽第に移される。 1587年、旧9月、聚楽第は完成する。9月23日、秀吉は母・大政所、正室・北政所とともに大坂から移り、入城した。10月1日、落成記念として北野大茶会が催される。 1588年、旧4月14日、第107代・後陽成天皇の5日間の行幸が行われる。禁裏から聚楽第まで行列が続き、警護に将兵6000人があたった。秀吉は、天皇の前で諸大名から誓紙を取り、臣従の誓いを立てさせた。 1589年、旧2月、聚楽第の南鉄門で、秀吉に世継ぎが生まれないことを揶揄する落首事件が起こる。旧5月20日、秀吉は鶴松の誕生を目前にして、南二ノ丸馬場に皇族・公家・諸大名ら300人を集め、金銀を与える金配りを行う。旧5月27日、鶴松が誕生する。 1590年、旧2月、秀吉・鶴松が聚楽第に入る。旧9月、秀吉は小田原城落城、奥羽閉廷後に聚楽第に凱旋した。旧11月、秀吉は朝鮮通信使と引見する。 1591年、旧2月、千利休は秀吉により聚楽第を出され、淀を経て堺に蟄居を命じられる。その後、自害させられた。利休の首と木像が聚楽大橋に晒されたという。旧3月3日、帰国した天正遣欧使節を伴い、インド副王使節でイエズス会のヴァリニャーノ巡察師、ルイス・フロイスらが、聚楽第で秀吉・秀次と謁見する。インド副王ドン・ドゥアルテ・メネーゼスの親書と献上品を手渡した。旧12月、秀吉は後継の甥・秀次に関白職と聚楽第を譲る。新関白の秀次は聚楽第に入り、秀吉は伏見城に移る。都市改造の「京中屋敷替え」により、聚楽第東方、京都御所に隣接して大名屋敷地区が設けらた。城下町の聚楽町も形成された。 1592年、旧1月、後陽成天皇の2度目の行幸が行われる。 1593年、本丸北に、北ノ丸が新たに築造されたとみられている。(『鹿苑日録』)。旧4月、秀次は観能する。旧11月、秀次は書写している。 1594年、旧3月、秀吉が聚楽第に入る。 1595年、旧7月3日、聚楽第で関白・秀次に対して、前田玄以、富田知信、増田長盛、石田三成らが詰問する。旧7月8日、玄以は聚楽第に入り、秀次を伏見に招致し、関白職、左大臣の職を解いた。秀次は聚楽第を出る。旧7月15日、秀次は高野山で、謀反の疑いにより秀吉の命で自害する。旧8月、聚楽第の建物のみならず、基壇、堀まで徹底的に破却、埋め戻される。その後、大名屋敷、城下町聚楽町住民一部が、伏見の聚楽第町(聚楽町)に集団で移り住む。 1596年、醍醐寺の義演が、跡地の荒廃振りを目にして落涙したという。(『義演准后日記』) 1598年、藤戸石は、新庄越前奉行の下300人の人夫により、醍醐寺の三宝院に移された。 17世紀(1601-1700)初頭まで、跡地で勧進能などが催された。 江戸時代、寛永年間(1624-1644)、跡地は町地になる。 現代、1991年、聚楽第遺構の本丸「東堀」の一部が発掘され、堀の遺構が初めて確認された。金箔の付着した瓦600点が出土した。 2002年、出土した金箔瓦は国の重要文化財に指定された。 2012年、京都府埋蔵文化財調査研究センターは、聚楽第本丸南堀の石垣の一部が、上京区須浜町で発掘されたと発表した。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。旧10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、旧3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。旧8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆豊臣 秀次 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀次(とよとみ-ひでつぐ、1568-1595)。男性。初名は次兵衛、通称は孫七郎。「殺生関白」と呼ばれた。父・三好吉房(一路) 、母・豊臣秀吉の姉・瑞竜院日秀。初め宮部継潤の養子、後に三好康長(笑厳)の養子になる。1583年、伊勢攻略・賤ヶ岳の戦いに加わる。1584年、小牧・長久手の戦で指揮を誤り、徳川家康の軍に大敗し、秀吉の戒めを受けた。1585年、紀州征伐、四国征伐の活躍により羽柴の名字を許され、秀吉の諱の一字より秀次と名乗る。近江八幡山の城主になる。従三位中納言に叙任され、近江中納言と呼ばれた。1586年、参議、1587年、島津征伐に出陣、権中納言になる。1590年、主将として小田原征伐などに功をあげた。奥州に出陣し、1591年、九戸政実の乱を平定した。織田信雄の旧領尾張・北伊勢5郡を与えられ清須城に入る。秀吉は淀殿との間の子・鶴松を3歳で失う。秀吉は秀次を養子とし正二位左大臣に叙任し、関白職を譲り豊臣家を継がせる。秀次は聚楽第に住し政務を執る。秀吉自らは太閤と称した。1592年、聚楽第に第107代・後陽成天皇の行幸を仰ぐ。1593年、淀殿が秀頼を産む。秀吉は秀次に関白職を譲ったことを悔やむ。秀吉は秀頼と秀次の娘との婚約を進めたものの、次第に両者の間に亀裂が入る。1595年、秀吉は秀次に反逆の疑いをかけ、官位を剥奪する。秀次は高野山・青厳寺へ追放され、切腹の命を下され、柳の間で自害した。28歳。 秀次の2人の子・妻・側室30数人も京都三条河原で斬首された。 秀次の五家臣も殉職した。秀次の死については暗殺説もある。秀次は多才な人物で剣術、歌道をよくし、名筆、古典籍を収集するなど文化的趣味も豊かだったという。学芸を奨励した。 ◆千 利休 室町時代後期-安土・桃山時代の茶人・千 利休(せんの-りきゅう/せん-りきゅう、1522-1591)。男性。本姓は田中、幼名は与四郎、法名は宗易(そうえき)、別号は抛筌斎(ほうせんさい)。父・堺の魚問屋田中与兵衛。祖父・千阿弥は、足利義政の同朋衆であり、堺に移ったという。父は納屋衆(なやしゅう)になり、千阿弥より「千家」と称したという。書院台子の茶を北向道陳(きたむき-どうちん)に学ぶ。1540年頃、10歳代で武野紹鷗(たけの-じょうおう)に茶の湯を学ぶ。堺・南宗寺に参禅し、宗易(そうえき)と改めた。その後、抛筌斎(ほうせんさい)と号した。21歳で家督を継ぎ、1542年、宝心妙樹(ほうしん-みょうじゅ)と結婚した。1544年、初の茶会記録が残る。1574年/1573年、織田信長の茶頭の一人になる。先妻没後、1578年、堺の宗恩(そうおん)と再婚する。1582年、本能寺の変後、1583年、豊臣秀吉の茶頭になり側近政治に関与する。1586年(1585年)、秀吉の関白就任御礼の禁中献茶に、秀吉の後見として茶を点てた。第106代・正親町天皇より「利休」の号を賜る。1587年、北野大茶湯にも演出に関わる。1589年、大徳寺山門の二層部分を寄進した。住持により利休の木像が安置された。1590年、秀吉の小田原攻略に従軍する。小田原より古田織部に自作の竹花入、書状を送る。1591年、大徳寺山門事件の責任をとり、堺に蟄居になる。その後、秀吉に京都へ呼び出され、切腹を命じられた。京都葭屋(よしや)町聚楽の屋敷内で茶を点てた後に自刃した。70歳。 妻・宗恩がその遺骸に白い小袖をかけたという。首は一条戻橋で晒首された。前田利家、古田織部、細川忠興らの助命嘆願はかなわなかった。なお、利休は切腹せず、逐電(逃げ失せる)したとの説がある。 村田珠光以来の侘び茶を大成し、茶会の形式、点前作法、茶道具、茶室露地、懐石などに創意を凝らした。茶の湯の典型を示した。利休は、当院開山・笑嶺の弟子の一人であり、参禅し壇越になった。笑嶺が堺の南宗寺から移り、聚光院を開いた際には、多額の寄付をしている。墓所は大徳寺・聚光院にある。70歳。 ◆聚楽第 鎌倉時代前期、1227年の大内裏火災以来、旧跡地の内野(うちの、上京区)は荒れ地になっていた。 安土・桃山時代、1586年旧2月下旬に、豊臣秀吉は、内野に聚楽第(じゅらく-だい/じゅらく-てい)の築城を始めた。(『多聞院日記』『宇野主水日記』『兼見卿記』)。3月下旬に堀(深さ3間[5.5m]、幅20間[36.4m]、全長1900m)の工事も始まっている。聚楽第は平安京北東部の一画、北西が最も高い低い段丘地に築城されていた。 築城のために、諸国大名は在京して普請に従事している。1585年旧6月に、材木は四国・東国から集められた。(『多聞院日記』)。石材は、本丸南堀の花崗岩自然石が大津市田上山・栗東市観音寺、湖東流紋岩は近江八幡市岩倉山から搬入されている。1587年旧3月には庭石・植木を徴収して作庭も行った。(『多聞院日記』)。1587年旧9月に聚楽第は完成した。城郭の平城であり、天守を持つ黄金の瓦で彩られていたという。秀吉は大坂城より聚楽第に移る。 1587年旧1月に「聚楽」と名付けられている。当初は「内野御殿屋敷」、単に「内野」、「聚楽城(じゅらく-じょう)」とも呼ばれた。正式名称は「聚楽第」と考えられている。秀吉自筆の書状には「しゆらくやしき(聚楽屋敷)」とあり、「聚楽亭(じゅらく-てい)」とも呼ばれた。「聚楽と号して里第を構え」(祐筆・大村由巳『聚楽行幸記』)とあり、天皇の行幸を迎えるために、城ではなくあえて「里第(私邸)」にしたとみられる。聚楽の意味については、「長生不老の楽を聚(あつ)むるものなり」(『聚楽行幸記』)、「楽しみを聚(あつむる)第(やしき)」の意味だったという。(フロイス『日本史』) この地が選ばれたのは、秀吉が平安京大内裏(平安宮)を意識していたためという。聚楽第本丸北東隅は大内裏北東隅と揃える位置に建てられていた。聚楽第は、関白の居城・政庁という政治的な意味も担う。旧来の勢力を排し牽制しながら、天守も築くことで視覚的な威圧効果も狙った。平面が公家の居館(屋敷)でもあり、経済・文化の中心地にもなっていく。 聚楽第は、本丸周囲の内郭と大名屋敷地区の外郭に分けられていた。内郭の周囲は内堀(内郭)と外堀(外郭)で囲まれていた。東西360m/760m、南北700m/800m以上あったと推定されている。長方形の本丸(東西170m、南北310m)の外堀の位置は、北は一条通(平安京一条大路)、東は元大宮通(平安京大宮大路)、南は下長者町通北付近、西は裏門通付近に囲まれた地に位置していたと推定されている。 本丸内は3段の雛壇上になっており、南より第1段(表)、第2段(中奥)、第3段(奥)だったともいう。堀の規模は、東堀では深さ8.4m、幅40m(東堀26mとも、南堀43m、西堀30m、北堀20m)あったとみられている。広さは本丸が12万㎡、北ノ丸・西ノ丸・南二ノ丸・外堀を含め全体で26万8000㎡あった。外郭は元誓願寺通、堀川通、押小路通、千本通内に存在したとみられている。 聚楽第については、『京都図屏風』、『豊公築所聚楽城跡形勝』、『豊公築所聚楽城之図』(江戸時代後期、1843年に名倉希望言により作成、1884年に城戸竹次郎により書写)などに描かれている。本丸南に曲輪(馬出し)になる「南二ノ丸」(東西110m、南北80m、380m)、本丸南西隅に秀次居館の「西ノ丸」(東西60m、南北80m、周囲280m)が堀内に築かれ、それぞれに門を構えていた。また、本丸南西にも二重の外堀が3つあったとみられている。東西の外堀1、その内に東西の外堀2、それに隣接する形で南北の外堀3などがあったという。秀次の時、安土・桃山時代、1593年に、本丸北に「北ノ丸(東西85m、南北105m、380m)が新たに築造されたという。 本丸四隅に櫓(隅櫓)が建ち、天守は本丸西北隅にあったとみられている。天守は初期望楼型の居住機能を持っていた。そのほか、御幸御殿、舞台、遠侍、書院、長局などが建てられていた。(『聚楽第図屏風』)。関白・秀吉に謁見できる大広間も設けられた。(『匠明』)。以降の城郭御殿建築に影響を与えている。本丸西南隅には、山里丸という庭園の一画もあり、茶室も設けられていたとみられ、軍事的な施設以外の文化施設の意味も持っていた。聚楽第本丸には御所もあり、1588年には第107代・後陽成天皇の行幸を迎えている。(『聚楽行幸記』)。毛利氏、北条氏、ポルトガル副王、李氏朝鮮などの外国使節も入っている。 1591年に秀吉は御土居を築造しており、京都は聚楽第を中心にした洛中惣構を完成させた。平安遷都以来初めて羅城都市になった。 1595年に築造わずか9年で、聚楽第の建物は徹底的に破却され消え去る。堀まで埋め戻され、材は他に流用されたといわれる。 ◆都市改造 安土・桃山時代、1591年に、御土居(全長22.5㎞)を築造する。外郭を御土居で囲み、聚楽第を中心として、その周辺を上京・下京、内裏、寺之内・寺町、大坂天満より移転させた本願寺(西本願寺)などの巨大寺院で防御する都城の構造になっていた。武家町、公家町、寺町など身分により居住地を区分することの初例にもなった。これらにより、京都は豊臣政権の政治都市に変容した。都市防御と税徴収増の効果も意図していた。 平安京以来、京都の町割(地割)は、正方形を基本にした碁盤の目状に整備されていた。大路・小路の通りは、東西南北に等間隔で張り巡らされていた。町並は、「上京」「下京」に2分された町並を中心として形成されていた。 安土・桃山時代、1590年に豊臣秀吉は都市改造を行い、旧来の「平安京地割」から「天正地割(短冊形町割)」に改変させる。京都を一つの町並として再編した。これらは、人口増大・交通量増大に対応し、旧来の地割に生じた町中心部に生じてしまう空き地を有効利用する意図もあった。 正方形の町割(地割)を縦に2分割にし、寺町-高倉通間、堀川西の押小路以南では南北路の中間に半町毎に南北の小路を新設した。この地域では、短冊形(長方形)の町割を基準区画にした。この時、麹屋町通、富小路通、柳馬場通、堺町通、高倉通、両替町通、室町通、衣棚通、新町通、釜座通、西洞院通、小川通、岩上通、猪熊通、黒門通、大宮通などの新たな通り・町並みが生まれている。ただ、祇園祭の鉾町だった四条室町の「下京古町」だけは、室町町衆の自治意識が高いとして、町割りが回避されている。現在もこの地域には平安京地割が残されている。 1591年に、平安京の東京極大路の地、御土居の西に寺町通(1里、3.9km)を通している。寺町を形成させ北は鞍馬口、南は六条に達し、周辺に70余りの寺院を強制的に移動させた。浄土宗、日蓮宗、時宗の三派が多く、そのほか真言宗、天台宗、禅宗、と各派があった。後に上京の上寺町、下京の下寺町との呼称が生まれた。洛中の寺跡は都心部を商工業者の町として再開発意味も含まれていた。 1591年までに、寺之内には妙覚寺など10数の日蓮宗・浄土宗の寺を移転させている。さらに、本願寺(後に西本願寺)が大坂天満から六条に移され、広大な境内をを占めた。寺院を統制・懐柔するとともに、非常時に兵馬を終結させる地としての機能も有した。さらに、1602年には、本願寺勢力の分断のため、東本願寺を建立させている。 秀吉は、聚楽第東方の御所、禁裏、公家町の整備も行っている。公家町は、新都市の従属的な位置付けになった。 ◆地名 聚楽第ゆかりとされる地名がある。新白水丸町は旧名「本丸町」であり、本丸跡という。「山里町」は、山里の庭跡、「須磨池町」は苑池跡、「黒門通」、「裏門通」、「日暮通」は城門跡という。 ◆大名屋敷 安土・桃山時代、1591年の京中屋敷替えにより、聚楽第東方に大名屋敷地区が設けられていた。 この位置は、北は一条通、東は東洞院通、南は下立売通、西は堀川通内で、東端は内裏に近接していた。地区内北よりに佐竹義宣(1570-1633)、織田信雄(1558-1630)、浅野長政(1547-1611)、前田利家(1538-1599)などの諸大名屋敷が配置された。側近の千利休(1522-1591)の屋敷(黒門通から猪熊通の元誓願寺下ル付近一帯)もあった。 周辺に地名の名残りとして秀吉側近・黒田如水(1546-1604)の如水町(にょすい-ちょう)、五大老の一人・宇喜多秀家(1572-1655)の浮田町、前田直茂の加賀屋町、長谷川則秀の藤五郎町、黒田長政の甲斐守町、加藤清正の主計町(かぞえ-ちょう)、蒲生氏郷の飛弾殿町、ほかに小寺町、田村備前町、福島町、中書町、直家町、山里町、下山里町、弾正町、日暮通、黒門通などがある。 なお、大名屋敷で使われた金箔瓦(重文)は、新町通下立売上ル両御霊町より出土している。 1595年の聚楽第の破却に伴い、武家屋敷は伏見城下に移転になる。周辺町家の聚楽組十八カ組も、惣年寄・三雲久継が秀吉により伏見に招かれた。伏見城下に町民とともに移住し、新たに聚楽第町(聚楽町)を開いた。 ◆聚楽第行幸 安土・桃山時代、1588年旧4月14日から5日間にわたり、第107代・後陽成天皇による聚楽第行幸が行われている。南北朝時代、1407年の足利義満の第100代・後小松天皇の北山殿行幸の例に倣った。 旧4月14日に、秀吉は自ら禁裏に出向いて天皇を出迎え、聚楽第行幸の盛儀が執り行われた。禁裏から正親町通(中立売通)までの14-15町(15-16km)の行列が続いた。天皇の乗った鳳輦が聚楽第中門に入った時、秀吉の乗った牛車はまだ禁裏門内にあった。2日目の旧15日に、秀吉は天皇に京中の地子(じし)銀5530両を禁裏御料所として献じた。さらに、正親町上皇・智仁親王には地子米800石、延臣に近江高島郡8000石を献じた。 諸大名(織田信雄、徳川家康、前田利家、宇喜多秀家)らからは臣従の誓紙をとりつた。天皇の権威を利用し、天皇権限を代行する関白・秀吉への絶対的な服従を強いた。天皇の命を受け、「惣無事」令を出し大名同士の私戦も禁じた。秀吉の財力を諸大名に誇示する意図もあった。天皇としても、戦乱後に衰微した朝廷が、豊臣政権成立により復興を成し遂げたと示すことができた。 旧16日には和歌会、旧17日には舞楽も催されている。 ◆秀次事件 豊臣秀次(1568-1595)は、秀吉の姉・智(とも)の子として生まれ、秀吉の養子の一人になった。1591年旧正月に秀吉弟・秀長(52歳)、旧8月には秀吉嫡男・鶴松(3歳)が相次いで亡くなる。このため秀吉は、旧12月に秀次を内大臣とし、関白職・聚楽第も委譲した。 1592年旧5月に、秀吉の側室・淀殿は秀頼を産む。秀吉は、実子嫡男の誕生により秀次を疎んじるようになる。1594年旧7月に、奉行・石田三成らが聚楽第に秀次を訪ねた。三成は秀次の「謀反計画」を問い質した。その後、秀次は秀吉の居た伏見城に呼び出される。木下吉隆の屋敷で、秀次は高野山に上ることを命じられた。高野山では、福島正則が秀次に切腹を命じ、秀次は自刃した。 秀次の没後に、秀次の妻妾・子らは、聚楽第から三条河原に引き出され処刑されている。 ◆落首事件 安土・桃山時代、1589年旧2月に、聚楽第の南鉄門で、豊臣秀吉に世継ぎが生まれないことを揶揄する落首事件が起こる。 秀吉は激怒し、警護の番士・石山本願寺(大坂本願寺)に隠れていた一味などを捕縛した。彼らの鼻を削ぎ、耳を落として磔に処したという。 ◆藤戸石 豊臣秀吉は、聚楽第に名石「藤戸石を」運び込んだ。その名は謡曲「藤戸」に由来する。 平安時代後期、1184年に、源平合戦は倉敷と対岸の藤戸で繰り広げられた。源範頼(?-1193)の軍勢に対し、平行盛(?-1185)の軍は、小島湾の藤戸に布陣する。平氏が周辺の船をすべて取り上げたため、源氏方の佐々木盛綱(1151-?)は、馬で海の浅瀬を渡り攻めようとした。地元の漁民にその場所を聞き出した。 だが、平氏方に秘密が漏れることを封じるために、漁師は殺害される。息子を失った漁師の老婆は、その恨みを述べる。漁師は藤戸石の上で殺されたともいう。石は、「浮州岩」といわれた巨岩ともいう。 その後、石は「源氏の勝利石」として京都に運び込まれた。その後、室町時代の管領・細川氏の屋敷に置かれた。織田信長(1534-1582)は、細川の屋敷より移し、二条第(武家御城)の15代将軍・足利義昭(1537-1597)に献上する。 安土・桃山時代、1573年に二条第は破却され、その後の行き先については不明とされている。1586年、秀吉により石は聚楽第に運び込まれ、庭園の州浜池の畔に置かれたという。 聚楽第破却後、1598年に、秀吉は後陽成院(第107代、1571-1617)の行幸に備え、醍醐・三宝院庭園に移し、いまも据えられている。 ◆障壁画 聚楽第の障壁画のほぼすべてを、狩野永徳(1543-1590)など狩野派工房が制作した。 ◆聚楽第跡地 ◈安土・桃山時代、1595年の聚楽第、大名屋敷の破却・移転により跡地が生まれた。跡地での移住は制限され、頻繁に勧進能が行われるようになる。(『当代記』『舜日記』)。1599年にも催されている。 江戸時代前期、1608年には歌舞伎なども演じられ、跡地は四条河原と並ぶ芸能興行の場と化した。 聚楽第破却後、聚楽町の一部は伏見に移転する。残った町は、近世前期、聚楽組に編成された。その後、江戸時代前期、1619年に、聚楽川東組・西組が上京中に加わり、惣町としての聚楽町が消滅する。後、各々は上京中の川東組(後に上川東組、下川東組に分裂)、聚楽組として存続した。 ◈堀は埋め戻され、また、周辺町家の塵芥で埋まったという。堀跡では、巨大化して生育した牛蒡(ごぼう)が見つかり、その後栽培が始まる。この京野菜の一つ「堀川牛蒡(聚楽牛蒡)」は、長さ80㎝、重さ1㎏、直径5-6㎝にもなり、内部が空洞になっている。煮込み料理の具材として用いられた。現在は、「京の伝統野菜」として種子保存されている。 「聚楽蕪菁(かぶら)」は、「内野蕪菁」ともいわれ、中世-近世に、大内裏跡内野、聚楽第跡地で作られていた。 ◈跡地の地下からは、粘土質の「聚楽土(じゅらくつち/じゅらくど、京土)」が大量に採取され、土地の改変が進んだ。かつては、土壁の下塗り・上塗りに使われていた。現在は、京壁・茶室などの上塗り用に使われている。色調により黄聚楽・白聚楽・黒聚楽などの種類がある。現在でも、西陣の跡地付近での工事の際に、地下2-3mにある粘土層から30cm-2m部分が採取される。天日乾燥、石臼での粉砕の後、篩(ふるい)にかけた粉末を使う。 ◈楽焼の創始者・長次郎(?-1589)は、もとは瓦職人だった。樂家は、聚楽第近くに居を構え、利休屋敷も聚楽第内にあった。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、利休の指導により、聚楽土を使って作陶し「聚楽焼」と呼ばれた。後に「楽焼」「楽茶碗」とも称される。2代目・常慶の父・田中宗慶(1536-?)が、秀吉より聚楽第からとった「樂」の印章を贈られ、家号にしたともいう。当初の赤楽は、唐土(とうのつち、鉛釉[なまりゆう/えんゆう] )、長石粉を混ぜ、半透明の白釉を聚楽土にかけて、800度程度の低温度で焼き上げた。 ◆発掘調査 ◈現代、1964年の下水道工事(上京区坤高町)に伴う立会調査で、聚楽第本丸南堀(南北幅43.5m)とみられる堀跡が見つかった。1992年、2001年の同調査では南堀の南肩口が見つかっている。 ◈1974年の防火水槽建設工事に伴う発掘調査で、花崗岩製の礎石9個が発見された。櫓跡、二階建て城郭、橋脚の土台石ともいう。最大の礎石(90×60㎝)、ほか(60㎝四方)柱当りの部分は水平に加工され、礎石中央に凹(20㎝四方、深さ2㎝)があった。礎石間の心々距離東西90-100㎝、南北140-180㎝。 ◈1985年の平安京内裏承明門跡(上京区田中町)での上層の発掘調査で、武家屋敷門跡が発見された。東西に開く四脚門跡で、棟柱に礎石(35×60㎝・45×55㎝、厚さ10㎝)を方形堀形(1辺80㎝)に据えていた。 門幅3m、控柱(南側で棟柱から1.5m離れていた)、礎石(20×30㎝、厚さ15㎝)、堀形方形(1辺50㎝)、門北に脇戸(幅1.8m)。堀形には礎石抜き取りの痕跡があった。安土・桃山時代、1595年の聚楽第の破却時に解体されたとみられている。 ◈1991年の西陣公共職業安定所(上京区和水町ほか)の改築工事に際し、発掘調査が行われた。本丸東掘肩口跡が確認された。堀跡は、東側から西から東下がりに埋められていた。礫を含む埋土は、堀の掘削時の排土を用いていた。地表面下5.3mの平坦面まで重なり合い、地表下5.4mで東に落ちる肩口(犬走)、堀底は地表下8.4mあった。推定の東堀幅30-40mになる。 1992年に、東堀遺構の埋め戻した土から、金箔瓦600点(2002年、重文)が発見されている。軒丸瓦・軒平瓦・鬼板瓦・熨斗(のし)瓦・棟込瓦・飾瓦などがあった。金箔は、漆を接着剤として用いて瓦に貼られていた。金箔は、軒丸瓦・軒平瓦の外縁部・文様突起部、熨斗瓦、飾瓦にも使用されていた。これらの瓦は、山崎城、近江・坂本城の瓦を流用し、短期に金箔として聚楽第で再利用したとみられている。 本丸建物の軒先・棟は黄金の瓦で彩られていたという。フロイスも『日本史』の中で、「ことごとく金が塗られていた」と記している。その後、瓦は、安土・桃山時代、1595年の聚楽第の破却時に、堀に捨てられたとみられている。 そのほか、わずかに天目茶碗(瀬戸・美濃)、青磁椀(中国)、擂鉢(丹波)、土飾器皿なども出土している。 金箔瓦については、1950年から近年までに市内30数カ所で出土している。安土・桃山時代、1591年の秀吉による「京中屋敷替え」で洛中の大名屋敷地区は拡大している。出土した範囲は、北は一条通、南は下立売通、東は烏丸通、西は堀川通内に集中していた。 ◈1995年に、松林寺(上京区分銅町)境内で、聚楽第外郭南堀とみられる東側延長線上での発掘調査が行われた。 平安時代の大型井戸、近世の聚楽土の土取り土坑が確認された。聚楽第堀跡は見つからなかった。敷地北側に堀の埋土があり、この地点で堀が屈折していた可能性もあるという。 ◈1997年に上京区鏡石町での試掘調査が行われた。現地には、北之丸北堀跡の東西方向の段差が残されている。安土・桃山時代、1591年に秀次が関白になって以降に増設されたとみられている。 北之丸北堀跡の南側では、石垣基底部に4個の石、抜き取り穴1基が確認された。石(大きさ56㎝-1m、高さ50-60㎝)あり、聚楽第跡の唯一の石垣遺構になる。堀幅20mだったとみられている。現在、石垣跡は土中保存されている。 この石垣の北側に、後世になり新たに築造された石垣(高さ2.5m、長さ東西150m)があり、堀跡段差が確認できる。 これら2つの新旧石垣の間が、北之丸北堀跡とみられている。 ◈1999年に上京区土屋町通中立売下ル 付近で、試掘調査が行われた。南北方向の外郭西堀の西肩口が確認された。土屋町通の東端から30mの地点になる。 ◈2001年、2002年に、中立売郵便局(上京区薬屋町)の北西地点の発掘調査により、東西方向の堀の南肩が発見された。 ◈2001年の上京区山本町の発掘調査により、本丸南堀の南肩が発見された。下長者通の北7mの位置であり、堀の深さは地表下3m以上だった。 ◈2001年の上京区須浜町での試掘調査で、西ノ丸南堀の南肩(幅4m以上)が確認された。 ◈2012年に、京都府埋蔵文化財調査研究センターによる辰巳公園(上京区須浜町)北隣での発掘調査で、本丸南堀の石垣の一部が確認された。本丸初の堀跡の発見だった。 石垣は花崗岩が2段(東西7m)に積まれ、高さ80㎝、一つの石の高さと幅は40-50㎝で全部で6列確認された。周辺では金箔が施された瓦片3個も見つかっている。 ◈2012年の上京区上長者町通裏門での発掘調査で、本丸南堀の石垣が確認された。石垣は東西32mあり、花崗岩を主にした自然石を2段に積み、背面の土の間に栗石(ぐりいし)を詰めていた。石垣の南からは金箔瓦も出土している。 ◈2015年-2016年の、京都大学防災研究所などの共同研究による表面波探査が実施された。本丸などの外側・東・西・北に5つの外堀が確認された。秀次が城を軍事拠点として改修しようとしていたとみられている。堀の深さ8m、幅30-40㎝あり、城の範囲は東西760m、南北800mに拡大された。 ◈2024年の京都市文化財保護課による上京区革堂前之町の発掘調査で、西外堀とみられる遺構の両端が初めて発見された。堀(幅12m、深さ3m)は、南北方向に素掘りされ、断面は緩やかなU字形になっていた。「巴」紋の金箔飾り瓦も出土した。付近には蒲生氏郷(1556-1595)などの大名屋敷が建ち並んでいた。 遺構に隣接して近世の土取り土坑も見つかっており、聚楽土の大規模な採取場だったとみられている。付近には、土屋町・土屋通があり、粘土の採取・販売業者がいたという。 ◆建物遺構 安土・桃山時代、1595年に聚楽第は破却され、聚楽第・大名屋敷はほかに移築された。多くは伏見城に移されたとみられる。(『日本西教史』『当代記』) 建物遺構として最も可能性があるのは、大徳寺の唐門(北区)という。ほかに、正伝寺の方丈(北区)、妙覚寺の大門(上京区)、二条城の二の丸御殿の車寄(中京区)、西本願寺の飛雲閣・黄鶴台・白書院前の能舞台(下京区)、府外では福山城の伏見櫓(広島県福山市)、三渓谷園内の臨春閣(神奈川県横浜市)などが指摘されている。ただ、いずれも確定していない。 ◆遺構 ◈「聚楽第址 此付近 大内裏及聚楽第東濠跡」の石標は、上京区大宮通中立売北西角、京都西陣職業安定所(ハローワーク西陣)辻向かいになる。聚楽第本丸東端堀北よりに当たる。 ◈「此付近 聚楽第址」の石標(親正小学校東北角、上京区浄福寺通中立売下ル菱丸町173、中立売通裏門南西角)は、本丸西端堀の中ほどに当たる。 ◈「聚楽第鵲(かささぎ)橋之旧蹟の旧跡」の石標(松永稲荷社、松屋町町出水通上ル東)は、本丸南の南二ノ丸の東南角に当たる。 ◈土屋町中立売下ル付近は、西ノ丸の西にあった聚楽第外堀の西北端に当たる。埋め戻された外堀1があったとみられ、町中にも下り坂が北から南へ続いている。 ◈「此付近 聚楽第南外濠跡」の石標(松林寺門前、上京区智恵光院通出水下ル分銅町575)は、本丸南西の外堀に当たる。山門から境内へは下り坂になっており、聚楽第の南西にあったという南外濠跡とみられている。幅50m。 ◈「 梅雨の井(つゆのい)」(上京区東堀町)は、聚楽第本丸南東櫓・東辺城壁付近とみられている。 ◈「大名屋敷地区として「聚楽第武家地 上杉景勝屋敷跡」の石標(黒門通一条上ル西)、大名屋敷地区になる。「黒田如水邸址」の石標(一条猪熊南西角)、「千利休居士聚楽屋敷跡」の石標(晴明神社、上京区晴明町)など複数ある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『豊臣秀吉と京都 聚楽第・御土居と伏見城』、『信長・秀吉、京の城と社寺』、『織豊系城郭とは何か-その成果と課題』、『京の城』、「特別展 京の城」、『伏見学ことはじめ』、『京都まちかど遺産めぐり』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、『名城物語 第2号 秀吉の城』、「京都歴史散策マップ20 聚楽第」、『京都時代MAP 安土桃山編』、『京 no.55』、『京の伝統野菜』 、「企画展 聚楽第と京都」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| 参考文献 『豊臣秀吉と京都 聚楽第・御土居と伏見城』日本史研究会編、2001年、文理閣、森島康雄「聚楽第と城下町」 | |

|

|

| |

|