|

|

|

| 瑞泉寺 (京都市中京区) Zuisen-ji Temple |

|

| 瑞泉寺 | 瑞泉寺 |

|

|

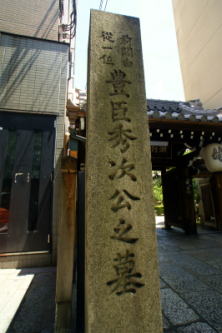

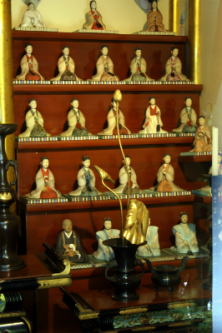

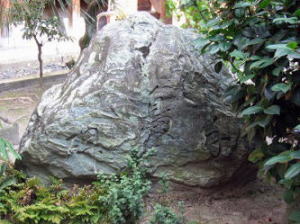

「漸到確境」黙雷印   「前関白従一位 豊臣秀次公之墓」の石標  「文禄四年八月二日 西暦一五九五年九月五日 豊臣秀次公一族終焉之地 旧三条河原跡」の石標  「目付海防掛 岩瀬忠震 宿所跡」の石標  「福井藩士 橋本左内訪問之地」の石標  本堂  本堂扁額「慈舟山」  フジ   地蔵殿  地蔵殿  地蔵殿、引導地蔵尊  地蔵殿、妻子、殉職した家臣らの人形が奉られている。    庫裏  大日如来  中島町の「お地蔵さん」   前関白豊臣秀次公之墓の石標   奥の3基の墓は寺の創建時、江戸時代、1611年に築かれた。  秀次墓といわれる六角石塔。  三条河原で秀次の首を納めたという「中空の石櫃」  処刑された妻子、殉職した家臣ら49の五輪卒塔婆  石仏  寶筐印塔  千鳥碑  ムクゲの「祇園守」 |

瑞泉寺(ずいせん-じ)は、鴨川の西、三条小橋東詰南、高瀬川沿いに建つ。かつてこの地は、鴨川にあった大きな中州だったという。中州は中之島、中島と呼ばれた。豊臣秀次ゆかりの寺として知られている。 山号は慈舟山(じせん-ざん)という。鴨川、高瀬川の二川を運行する高瀬舟に因み、慈悲の舟に見立てたという。 浄土宗西山禅林寺派、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 江戸時代、1611年、角倉了以による運河・高瀬川掘削の際に、「秀次悪逆塚」と刻まれた石塔が発見される。了以は開山・立空(三空とも)桂叔とともに、秀次らの菩提を弔うために創建した。 1788年、天明の大火で焼失した。 1805年、現在の建物が再建されている。 1858年、旧正月、上京した岩瀬忠震の宿所になる。旧3月、忠震と橋本佐内は瑞泉寺で会う。 近代、1942年/1941年、大阪豊公会(松下幸之助ら)により49基の五輪塔婆が立てられた。 ◆豊臣 秀次 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀次(とよとみ-ひでつぐ、1568-1595)。男性。初名は次兵衛、通称は孫七郎。「殺生関白」と呼ばれた。父・三好吉房(一路) 、母・瑞竜院日秀(豊臣秀吉の姉)。初め宮部継潤の養子、後に三好康長(笑厳)の養子になる。1583年、伊勢攻略・賤ヶ岳の戦いに加わる。1584年、小牧・長久手の戦で指揮を誤り、徳川家康の軍に大敗し、秀吉の戒めを受けた。1585年、紀州征伐、四国征伐の活躍により羽柴の名字を許され、秀吉の諱の一字より秀次と名乗る。近江八幡山の城主になる。従三位中納言に叙任され、近江中納言と呼ばれた。1586年、参議、1587年、島津征伐に出陣、権中納言になる。1590年、主将として小田原征伐などに功をあげた。奥州に出陣し、1591年、九戸政実の乱を平定した。織田信雄の旧領尾張・北伊勢5郡を与えられ清須城に入る。秀吉は淀殿との間の子・鶴松を3歳で失う。秀吉は秀次を養子とし正二位左大臣に叙任し、関白職を譲り豊臣家を継がせる。秀次は聚楽第に住し政務を執る。秀吉自らは太閤と称した。1592年、聚楽第に第107代・後陽成天皇の行幸を仰ぐ。1593年、淀殿が秀頼を産む。秀吉は秀次に関白職を譲ったことを悔やむ。秀吉は秀頼と秀次の娘との婚約を進めたものの、次第に両者の間に亀裂が入る。1595年、秀吉は秀次に反逆の疑いをかけ、官位を剥奪する。秀次は高野山・青厳寺へ追放され、切腹の命を下され、柳の間で自害した。28歳。 秀次の2人の子・妻・側室30数人も京都三条河原で斬首された。 秀次の五家臣も殉職した。秀次の死については暗殺説もある。秀次は多才な人物で剣術、歌道をよくし、名筆、古典籍を収集するなど文化的趣味も豊かだったという。学芸を奨励した。 ◆一の台 室町時代後期-安土・桃山時代の一の台(いちのだい、1562?-1595)。女性。父・今出川晴季(はるすえ)。初め三条顕実に嫁ぐ。おみや(後のお美屋御前/於美屋)を産む。顕実の没後、父・晴季により豊臣秀次の妻になった。1595年、秀次が豊臣秀吉に謀反の疑いをかけられ、関白職を解かれ自害した。連座し8月2日、秀次の子女・側室らとともに京都三条河原で斬首された。34歳?。戒名は徳法院殿誓威大姉。 ◆立空 桂叔 江戸時代前期の僧・立空 桂叔(?-? )。詳細不明。桂叔(けいしゅく)。永観堂の僧という。1611年、瑞泉寺の開山になる。 ◆角倉 了以 室町時代後期-江戸時代前期の海外貿易家・豪商・土木事業家・角倉 了以(すみのくら-りょうい、1554-1614)。男性。与七、諱は光好、法号は了以。京都嵯峨の生まれ。父・土豪(高利貸)・医者・吉田宗桂(そうけい)、母・中村氏の娘の長男。父は勘合貿易により薬も扱った。了以は算数・地理を学び、角倉家5代として家業を引き継ぐ。1592年、豊臣秀吉から朱印状を与えられた。1604年以降、徳川氏から朱印状を与えられた。1603年-1613年、弟・宗恂、長男・与一(素庵)らの協力により、安南国(ベトナム)トンキン(東京)との御朱印船(角倉船、400人乗り、800t)貿易により富を得る。1606年、豊臣秀吉の命により、大堰川開削(丹波-山城)を行う。保津峡に船を渡し、亀岡と京都間の木材輸送を拓いた。安南貿易により得た火薬を工事に用いたという。通舟料を得て莫大な利益を得る。1608年、幕府の命により、富士川(駿河岩淵-甲府)疏通を完成させる。同年、天竜川(遠江掛塚-信濃諏訪)開疏は失敗した。1609年以降、貿易は子・与一に譲る。1610年、方広寺大仏殿造営の材木運搬のために、鴨川開削(水路化)を行う。1611年-1614年、高瀬川(京都二条-伏見)開削を行う。二尊院の道空に師事し仏道を極めた。晩年は、大悲閣(西京区)に隠棲し、開削川の通船の便益を念じたという。61歳。 土木工事の技術に長けた。琵琶湖疏水(勢多-宇治)計画では、舟行、新田開発の腹案もあった。角倉家は河川通船支配権、倉庫料徴収での特許を得て有力材木商になる。京の三長者(ほかに、後藤四郎兵衛家、茶屋四郎次郎)の一人といわれた。 墓は二尊院(右京区)にある。 ◆貞安 室町時代後期-江戸時代前期の浄土宗の僧・貞安(ていあん、1539-1615)。男性。聖誉貞安。俗姓は北条、字は退魯、号は敬蓮社聖誉。相模国(神奈川県)の生まれ。父・後北条氏の一族・北条能登守満教、母・大江正時の娘。4歳で母、5歳で父と死別し、姨母に養育された。7歳で小田原・大蓮寺の一蓮社堯誉上人還魯文宗の室に入り、11歳で剃髪する。14歳で師に従い下総・飯沼の弘経寺へ移る。同寺7世・見誉善悦の法を継ぐ。1572年、香衣綸旨拝載のために上京した。1573年、弘経寺の首座になる。1575年、能登七尾・西光寺にあり、上杉謙信の穴水城攻より逃れ、1576年、近江・妙金剛寺へ移る。織田信長の帰依を受けた。1579年、貞安の斡旋により、知恩院は信長より寺領100石の加増を受ける。貞安は信長より安土田中に寺領を得る。能登七尾・西光寺に倣い、龍亀山西光寺を建立した。 1579年、信長の命により、安土・浄厳院(じょうごん)での宗論に参加し、霊誉玉念らと法華経の日晄らを論破する。以後、信長の信任を得る。1582年、本能寺の変で信長没後、1583年、上洛して淨教寺に入る。1585年、第106代・正親町天皇の勅請で御所参内し「選擇集」を講じ、僧伽梨大衣を贈られる。1586年、紫宸殿で陽光院親書の「阿弥陀経」を贈られる。1587年、正親町天皇の勅命により、信長、信忠父子の菩提を弔うために、大雲院、伏見・勝念寺を創建した。1594年、石川五右衛門の処刑前に引導を渡す。1595年、豊臣秀次の切腹に伴い、妻妾、幼児などは三条河原で打首になる。貞安は刑場の一隅に地蔵尊を運び、子女らに引導を授けた。1599年、大雲院移転により、「百瓶華会」を催す。1615年、二条城で徳川家康に謁した。大雲院・栖養院に隠棲した。77歳。 ◆吉田 宗恂 室町時代後期-江戸時代前期の医者・吉田 宗恂(よしだ-そうじゅん、1558-1610)。男性。名は光政、孫次郎、通称は意庵、意安、号は又玄子。京都の生まれ。父・宗桂の次男。医業を継ぐ。兄は角倉了以 。初め豊臣秀次に仕え、第107代・後陽成天皇の病気に献薬、勅により意安と改め、法印に叙せられた。後に、徳川家康にも仕え、本草研究の顧問をつとめた。著『本草序例抄』。53歳。 墓は二尊院(右京区)にある。 ◆岩瀬 忠震 江戸時代後期の武士・幕臣・外交家・岩瀬 忠震(いわせ-ただなり、1818-1861)。男性。本姓は設楽(しだら)、字は善鳴、通称は篤三郎、忠三郎、修理(しゅり)、号は蟾州(せんしゅう)、鴎所(おうしょ)、百里。伊賀守、肥後守を称した。江戸の生まれ。父・旗本・設楽貞丈、母・林述斎の娘の3男。旗本・岩瀬家の養子になる。1843年、昌平黌大試験に乙科及第する。1849年、部屋住のまま両番士、甲府徽典館学頭、1851年、昌平黌教授になった。1853年、徒頭(かちがしら)になり、1854年、ペリーの再来日に際し、老中首座・阿部正弘に抜擢され目付になる。海防掛、軍制改正用掛、蕃書翻訳用掛、外国貿易取調掛を兼務した。品川台場築造、講武所、蕃書調所の設立などに当たる。1855年、下田でロシア使節・プチャーチンと日露和親条約の修正に当った。1856年、アメリカ合衆国使節・ハリスの来日にあたり、下田奉行・井上清直(きよなお)と、全権に任じられ日米修好通商条約の締結に尽力した。1857年、日蘭・日露追加条約の交渉に当たり調印した。日米修好通商条約の草案が確定した。1858年、日米修好通商条約勅許を得るために、老中・堀田正睦(まさよし)に従い上洛し、朝廷から条約調印の承認を得られず江戸に帰る。ロシア船、アロー戦争に参軍中の英仏艦隊が来航の報に接し、調印論を主張した。6月、清直と共に全権として日米修好通商条約条約に調印する。7月、外国奉行に就任し、蘭露英仏との間の条約に調印した。(安政五カ国条約)。将軍継嗣問題で徳川慶喜の擁立を図り、大老・井伊直弼(なおすけ)により作事奉行に左遷される。1859年、直弼に退けられ、安政の大獄で処罰され免職、蟄居処分を受けた。江戸・向島の別邸に退き病没した。44歳。 幕府内の開国論、自由貿易論を主導した。勝海舟らの人材を登用した。詩文・書画を能くした。 1858年正月に上京した際に瑞泉寺を宿所にしている。 ◆橋本 左内 江戸時代後期の武士・医師・橋本 左内(はしもと-さない、1834-1859)。男性。名は綱紀(つなのり)、字は伯綱、弘道、号は景岳、黎園(れいえん)、通称は左内。越前(福井県)の生まれ。父・福井藩奥医・橋本長綱、母・僧侶・小林静境の娘・梅尾の長男。1849年、大坂・緒方洪庵塾に学び、蘭学、医学を修める。1852年、家督相続する。ペリー来航に際して、1854年、江戸遊学し、蘭学研究、英語、ドイツ語も学ぶ。1854年、法学者・杉田成卿らに入門する。儒臣・藤田東湖、政治家・軍人・西郷隆盛らとも交渉した。1855年、藩医から御書院番に起用される。1857年、藩校明道館学監になる。洋書習学所を設けた。江戸に呼ばれ、藩主・松平慶永(よしなが)の侍読兼内用掛になり、政教一致、文武不岐、経済有用の学を提唱した。将軍継嗣運動では、一橋慶喜(よしのぶ)を擁する。1858年、上京し、公家に遊説し、通商条約への勅許を勧めた。継嗣で南紀派の大老・井伊直弼は、紀州慶福(よしとみ、家茂)を推した。一橋派は敗北し、左内は安政の大獄連座して捕らわれる。1859年、小塚原刑場で斬首になった。著『啓発録』『橋本景岳全集』。26歳。 西洋学への深い理解があった。藩政改革、雄藩大名主導の政府樹立、重商主義、富国強兵による全国規模の海防体制構築、日露提携論などを唱える。 1858年旧3月、瑞泉寺を訪ね、岩瀬忠震と会談している。 ◆仏像・木像 ◈ 「秀次引導仏」といわれる地蔵尊が安置されている。大雲院住職貞安は、刑場に地蔵尊を持ち込み、妻子一人一人に、次々と引導を授けたという。十念を授け念した地蔵という。いまは、死者を極楽浄土に導く引導地蔵尊として知られている。定朝(?-1057)作という。等身大の木彫の立像で右手に錫状棒、左手に宝珠を掲げる。翻羽式衣文。 ◈ 法然、善導像、角倉了以木像、素庵木像がある。 ◆建築 堂宇の創建に際しては、豊臣秀吉ゆかりの方広寺大仏殿の残木、聚楽第旧材が用いられたという。 江戸時代後期、1788年の天明の大火で焼失し、現在の堂宇はその後の再建による。 ◆文化財 ◈『瑞泉寺縁起』は、江戸時代中期の作になる。伝・大森素雲斎・筆とされる。 秀吉の天下統一、秀次の切腹・一族の処刑、角倉了以の大堰川・高瀬川開削、寺の縁起、特に聚楽第の全容も描かれ貴重とされている。 ◈縁起絵巻「秀次公縁起」は、江戸時代初期の作であり、「秀次事件」を描く。秀次自害・一族処刑、塚(畜生塚)なども描かれている。京都国立博物館寄託。 ◈豊臣秀吉の遺愛品として、「佩刀(はいとう)」、「冠」、「茶壷」、「扇面」、ほかに側室遺品の「緋の袴」が伝わる。 ◈「秀次公一族の肖像画」3幅は、高野山で秀次に殉じた人物・家臣5人、三条河原で処刑された一族など39人を描く。京都国立博物館寄託。 ◈「伝来表具裂」23幅(京都府指定有形文化財)は、「瑞泉寺裂」とも呼ばれている。三条河原で処刑された女性たちの辞世の句(懐紙)を、最後に身に付けていた着物「裂(きれ)」で表装したものという。安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)の染色、刺繍が見られる。 「辻ヶ花」も含まれている。これは、絞り染めの技法であり、「幻の染物」と称されている。現在は京都国立博物館寄託。 ◆瑞泉寺裂 処刑された女性たちの辞世の句を、最後に身に付けていた着物で表装したという「瑞泉寺裂」が伝わる。 絶世の美女と謳われた秀次の正室・上﨟一の台(みだい)の御局(31歳、右大臣今出川春季の娘)は、大人として最初に斬首されている。辞世の句「ながらへて ありつるほどの 浮世ぞと 思へばのこる 言の葉もなし」。 その娘・於美屋(13歳)は、「おもはずも君の御ともに候するにつけて あきといへばまだいろならぬ うらはまでさそひゆくらん しでのやまみち」。 直前に入京し、淀殿の助命嘆願が寸でのところで間に合わなかった出羽最上家の於伊万の前(15歳)は、「罪なき身を世の曇りにさへられて共に冥途に赴くは五常のつみもはらひなんと思ひてつみをきる みだのつるぎにかかる身の なにかいつつのさわりあるべき」。 ◆創建の経緯 江戸時代前期、1611年の角倉了以による運河・高瀬川掘削の際に、「秀次悪逆塚」と刻まれた石塔が発見される。現在の本堂の位置は、豊臣秀次の塚の位置に当たっていたという。 了以は開山・立空(三空とも)桂叔とともに、秀次らの菩提を弔うために寺を創建した。散乱していた遺骨が集められ、塚に碑を立て、大仏殿、聚楽第の余材、旧材を用いて堂宇が建てられた。 また、了以の子・与一(素庵、1571-1632)が、父の名において創建したともいう。了以の実弟・ 吉田宗恂(1558-1610)は、かつて秀次に仕えた医者であり、了以による当寺の創建は、弟・宗恂の一周忌に当たっていたともいう。 寺号は豊臣秀次の法名「瑞泉寺殿高巌一峰道意」による。了以は、誓願寺教山に講い秀次らに法名を授けたという。本願は秀次の母・瑞竜院(日秀、1534-1625)という。以後、角倉家代々が寺の管理を行った。 ◆秀次と一族の塚 豊臣秀次(1568-1595)は、秀吉の姉・智(とも)の子として生まれ秀吉の養子の一人になった。安土・桃山時代、1591年旧正月に秀吉弟・秀長(52歳)、旧8月に秀吉嫡男・鶴松(3歳)が相次いで亡くなる。このため秀吉は、旧12月に秀次を内大臣とし、関白職、聚楽第も委譲した。 1592年旧5月に、秀吉の側室・淀殿は秀頼を産み、秀吉は秀次を疎んじるようになる。1594年旧7月に、聚楽第に奉行・石田三成らが秀次を訪ね、秀次の「謀反計画」を問い質した。その後、秀次は秀吉の居る伏見城に呼び出され、木下吉隆の屋敷で高野山に上ることを伝えられた。高野山では、福島正則が秀次に切腹を命じている。 1595年旧7月15日に自害した秀次の首は、秀吉自らが伏見城で実見したという。首は三条河原に運ばれた。河原に20間四方の堀、鹿垣が回らされ、橋下南3間のところに塚を築き、秀次の首はその上に西向きに置かれ晒された。旧7月11日より、丹波亀山城に幽閉されていた秀次の一族は京都に戻される。旧7月29日、美濃松木・徳永寿昌の屋敷に禁固になる。旧8月2日に、一族に秀次の首を拝ませると偽り、死装束の秀次の妻、側室、子ら39人は牛馬に乗せられた。市中引き回しの後、塚に置かれた秀次の首と対面させられる。四条大雲院の僧・貞安上人は、刑場の隅に木像(秀次一族引導地蔵)を運び込み、処刑される人々に引導を授けたという。最初に男児4人、女児1人、34人の愛妾たちが続いた。12歳から68歳までの全国から集められた秀麗な人たちだったという。 子女らは次々に刺殺され、首が落とされ遺体は刑場脇の大穴に、まだ息があるうちに放り込まれた。遺骸は縁者に引き取られることを禁じられた。土石で四角垂に築かれた塚の上には、秀次の首が納められた石びつが置かれ、人々に晒されたという。「秀次悪逆塚、文禄七月十五日」と刻まれていた。墓は畜生塚、関白塚、摂政塚、殺生塚ともいわれ、秀吉を恐れて花を手向ける者もなかったという。(『甫庵太閤記』) その後、草庵が結ばれ、僧・慶順により弔われた。後に庵も朽ち、いつしか塚も鴨川の洪水で流される。 江戸時代前期、1611年、角倉了以は、秀次らの遺骸を拾い集め、死を悼み「秀次悪逆塚」の「悪逆」を削り、塚を立て寺を建立したという。 ◆岩瀬忠震・橋本左内 江戸時代後期、1858年旧正月に、老中・堀田正睦と岩瀬忠震は日米修好条約調印に先立ち、第121代・孝明天皇、朝廷の勅許を得るために上京している。その際に、忠震は瑞泉寺を宿所に充ててた。 両人は、関白・九条尚忠らに対して勅許を求めた。旧3月20日、朝廷から勅許は与えられないとの回答を得る。忠震はやむなく正睦に先立ち江戸に帰ることになった。 他方、忠震は13代将軍徳川家定の将軍継嗣問題について、一橋慶喜を推した。越前・松平家当主・松平慶永も同じ立場だった。他方、井伊直弼らは紀伊の徳川慶福(後の14代将軍・家茂)を推して対立した。慶永の信頼する家臣・橋本佐内は、同じ頃に上京している。慶喜指名の内々の勅書を得るために公卿らを説得していた。旧3月24日、忠震が京都を発つ前日に、佐内は瑞泉寺を訪問し、両者は会談を持った。 1858年に下田奉行・井上清直と目付・忠震は全権として、アメリカ合衆国総領事・ハリスとの間に日米修好条約を調印した。1859年に慶福(家茂)が14代将軍になっている。なお、1866年に慶喜は最後の15代将軍になった。 1859年に、左内は直弼による安政の大獄に連座し捕えられ、小塚原刑場で斬首になった。忠震も、安政の大獄で処罰され免職、蟄居処分の後に病没した。忠震の死を福地桜痴(ふくち-おうち)は「憤死」と評した。 ◆墓・五輪卒塔婆 ◈境内の西南隅に墓がある。奥の3基の墓は寺の創建時、江戸時代前期、1611年に立てられた。六角の塔身の正面に秀次、両側面に5人の子女の法名が刻まれている。 その下に、三条河原で秀次の首を納めたという「中空の石櫃」があり、右下に「文禄七月十五日」の文字が刻まれている。この日に秀次は自刃に追い込まれた。石にはかつて「秀次悪逆」と刻まれていたという。この4文字は角倉了以、桂叔により削られたという。 ◈さらに、処刑された妻子、殉職した家臣ら49の五輪卒塔婆が、秀次の墓を囲むように両脇に立つ。これらの石塔は、近代、1942年/1941年に大阪豊公会(松下幸之助ら)により立てられた。 子女で処刑されたのは次の人々になる。正室・一の台(36歳)、その娘・お美屋の前(13歳)、今出川右大臣・菊亭晴季の娘(31歳)、お和子の前(18歳)、その子・仙千代(6歳)、お辰の前(19歳)、その子・百丸(4歳)、お千屋の前(18歳)、その子・士丸(1歳)、お佐子の前(19歳)、その子・十丸(3歳)、お亀の前(38歳/33歳)、その子・槿姫(9歳)、お伊万前・駒姫(15歳)、お菊の前(14歳)、お竹(18歳)、お阿屋(31歳)、阿子の前(30歳)、右衛門の後(35歳)、お仮名(17歳)、お須儀(19歳)、およめの前(30歳)、左衛門の後(38歳)、お古保(15歳)、お国の前(22歳)、お満の前(23歳)、小少将の前(24歳)、お佐伊前(15歳)、お牧の前(16歳)、於妻の前(16歳)、按察使(あぜち、35歳)、お松の前(12歳)、お藤の前(21歳)、妙心前老尼(68歳)、東の前(61歳)、お参の前、津保美の前、お知保。39人。 ◆石造物 江戸時代前期、1704年の寶筐印塔が立つ。 石仏がある。 ◆碑 千鳥碑が立てられている。かつて鴨川に棲息していたという鴨川千鳥(イカルチドリ)に所縁がある。 ◆花木 白ムクゲの「祇園守」は、祇園祭の頃開花し、八坂神社の「梅鉢紋」に似ることから名づけられたという。 フジがある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『洛中洛外』、『京都 歴史案内』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『平成28年第52回 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『名城物語 第2号 秀吉の城』、『新版 京のお地蔵さん』 、「青山忠正による岩瀬忠震に関する撰文」、「企画展 聚楽第と京都」、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|