|

|

|

| 平安宮 大蔵省跡・大宿直跡 (京都市上京区) Heian Palace Site of Okurasho,Otonoi(Government office) |

|

| 平安宮 大蔵省跡・大宿直跡 | 平安宮 大蔵省跡・大宿直跡 |

|

|

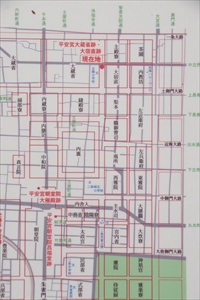

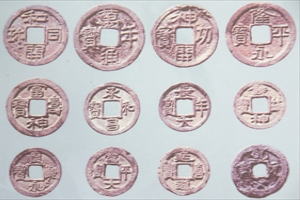

「源氏物語ゆかりの地」の説明板  平安宮復元図、現在地は赤字部分、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 平安宮復元図、現在地は赤字部分、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 現在地は上部の赤字部分、下部左に朝堂院太極殿、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  奈良時代-平安時代に鋳造された皇室銭十二銭、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 奈良時代-平安時代に鋳造された皇室銭十二銭、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 「平安宮大蔵省跡」の石標  「此付近 聚楽第址」の石標、京都市の駒札  「唐津小笠原藩邸跡」の石標 |

正親(せいしん)小学校校地の北側に、「平安宮 大蔵省跡(へいあんきゅう-おおくらしょう-あと)・大宿直跡(おおとのい-あと)」の「源氏物語ゆかりの地」の説明板、「平安宮大蔵省跡」の石標が立つ。 平安時代、この地には、出納などの職務を行った大蔵省、内裏警護人詰め所の大宿直があった。 ◆歴史年表 平安時代、この地に令制八省の一つ大蔵省、大宿直が置かれた。 823年、10月条、長殿が焼失した。(『類聚国史』) 957年、11月、盗賊が入り農具類を盗んだ。(『日本紀略』) 1014年、3月、大宿直は、東北隅の主殿寮(とのもりょう)と梨本曹司との間に置かれた。(『小右記』)。大宿直が焼失し、内蔵(くら)寮、掃部(かもん)寮なども類焼した。 現代、1983年、発掘調査が行われた。 2008年、3月、京都市により「源氏物語ゆかりの地」の説明板、全京都建設協同組合創立50周年記念として「平安宮大蔵省跡」の石標が立てられた。 ◆大蔵省 正親小学校の校内西側は大蔵省跡になる。 大蔵省は令制八省の1つだった。平安宮北辺中央にあり、大蔵には多くの倉庫があり、合わせて平安宮の北8町(79338.8㎡)を占めた。 南北250m、東西280mの敷地があったという。 出納・収納・度量衡、官営工房などを職務とした。諸国から貢進される調庸(ちょうよう)・銭、金銀以下の貢献物を正倉などの倉庫群に納めた。これらは、官人給与の禄、諸財源に充てられていた。 平安時代前期、823年10月条に14間の長殿が焼失した。30人の人が北長殿に登り、湿った幕を被せて消火活動した。(『類聚国史』)。957年11月に、盗賊が入り農具類を盗んだという。(『日本紀略』) ◆大宿直 正親小学校の校内東側は大宿直(おおとのい)跡になる。 大宿直は平安宮内の東北隅の主殿寮(とのもりょう)、梨本曹司との間に置かれた。(『小右記』)。内裏警護人の詰め所だであり、一町(9917.36㎡、120m四方)の規模があった。 平安時代後期、1014年に焼失し、内蔵(くら)寮、掃部(かもん)寮なども類焼している。 ◆発掘調査 1983年の大蔵省東部の率分蔵想定地で発掘調査が行われた。 平安時代の掘立柱建物が見つかる。4間以上2間(5.2m以上、2m)の南北棟だった。柱穴は1辺50-70㎝の隅丸方形だった。 ◆ほかの石標 ◈すぐ東に「此付近 聚楽第址」の石標がある。付近は安土・桃山時代、1587年に築かれた聚楽第の本丸西濠跡にあたる。 ◈西に「唐津小笠原藩邸跡」の石標が立つ。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の説明板「源氏物語ゆかりの地」、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|