|

|

|

| 伏見城・伏見桃山城・桃山 (京都市伏見区) Site of Fushimi-jo Castle |

|

| 伏見城 | 伏見城 |

|

|

櫓門   大天守(左)、模擬天守については現在、耐震基準を満たしていないことから内部非公開となっている。   天守の西側に倒されている「第16師団司令部」の巨大な石碑、「昭和七年(1932)四月二十五日」、「陸軍第一六師団司令部」「歩兵第九連隊」などと記されている。軍の司令部は深草にあった。  桃山丘陵(木幡山)、 OpenStreetMap Japan      【参照】栄春寺境内にある伏見城総構え(土塁)遺構の石垣  大岩山より見た伏見城  中央に巨椋池、右上に伏見城(緑色部分)、右下から上に向けて宇治川の流れ、「お茶と宇治のまち歴史公園」の説明板より |

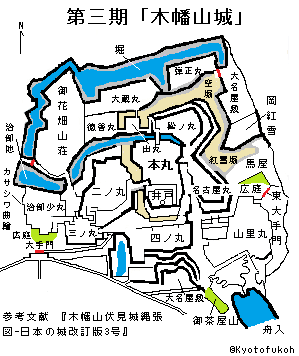

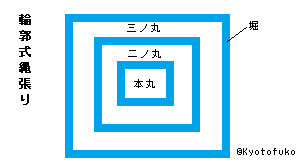

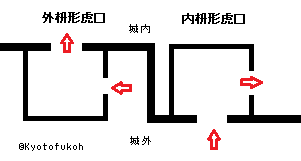

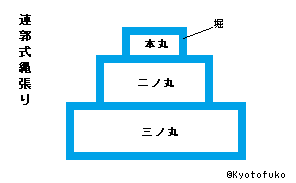

伏見桃山城運動公園内には、現在、「伏見桃山城(ふしみ-ももやま-じょう)」が建てられている。 伏見城は歴史的に4期にわたり、3つの平山城の伏見城が築城された。 ◆歴史年表 室町時代、1534年、足利義晴は伏見山に城郭を築く。 安土・桃山時代、1592年、旧8月20日、豊臣秀吉は、聚楽第を豊臣秀次に譲り、隠居城(邸宅)として現在の伏見桃山城の南西1㎞ほどの指月の岡(伏見区桃山町泰長老)に築造を始める。旧9月、秀吉が移る。「太閤隠居所」「太閤隠居城」、また便宜的に「指月屋敷(指月の御屋敷)」「指月城」「指月山伏見城」とも呼ばれている。(第一期伏見城、豊臣期指月屋敷) 1593年、旧8月3日、秀頼が誕生し、秀吉の本城にするために、隠居屋敷での本格的な改築が予定される。 1594年、旧1月3日/旧3月7日、改築が始まり、普請奉行・佐久間政実が任命される。延25万人が動員された。石材は讃岐国小豆島、 木材は土佐国・出羽国からも調達された。旧4月、淀古城から天守・櫓が移築される。城は完成し、旧8月1日、秀吉が入城した。旧10月、殿舎が完成する。便宜的に「指月城」「指月山伏見城」と呼ばれる。(第二期伏見城、豊臣期指月城) 伏見城城下町の造営に伴い、予定地の村落・社寺などを移転させる。秋、支城として宇治川を隔て、向島城が築かれたとみられている。旧10月頃より、大規模な治水工事が行われた。宇治川流路を巨椋池と分離し、伏見に導き城外濠にした。巨椋池に小倉堤を築き、上に大和街道を通した。宇治橋を移し、豊後橋(指月-向島)にしたという。年末、城下に大坂向けの港を開く。 1595年、旧7月15日、秀次が自害(秀次事件)し、破却された聚楽第から建物が移築される。宇治 川対岸の向島に、伏見城の支城・向島城が築城さ れたともいう。向島城は洪水により被災した。 1596年、旧6月25日、明国の講和使節・沈惟敬の一行が伏見城に到着した。旧閏7月13日/旧12日夜半、慶長伏見地震により天守は全壊する。犠牲者は600人にのぼり、男女御番衆の多くが亡くなる。城下での被害者は2000人あり、向島城も崩壊する。このため、文禄の役(1592-1593)終結のための、明の冊封使との会見は、予定されていた伏見城ではなく、9月1日に大坂城で行われた。地震は、秀次自害1年に当たり、巷では「関白秀次の祟り」と恐れられた。跡地一帯は武家屋敷地に変わったという。 1596年、旧7月14日、震災の1日後、旧地の北東1㎞ほど離れた木幡山(伏見桃山町、現在の明治天皇 伏見桃山陵内)で早くも作事が行われる。旧10月、木幡山に本丸が完成する。(第三期伏見城、豊臣期木幡山城) 1597年、旧5月、木幡山に耐震構造の天守が完成し、秀吉・秀頼が移る。その後、殿舎が完成した。城は、便宜的に「木幡山城」「木幡山伏見城」と呼ばれる。本丸の西北に五重の天守、西に二ノ丸、北東に松ノ丸、南東に名護屋丸、郭(曲輪)下に三ノ丸、山里丸、出丸を加え12の郭がある平山城だった。向島城も再建され、旧6月27日、瓜見の宴が催される。旧10月、茶亭が完成した。同年、秀吉は大和・比蘇寺の三重塔を伏見城に移築している。 1598年、旧8月18日、秀吉は最晩年を淀殿とともに木幡山城に暮らし没した。秀頼は大坂城に移る。城は五奉行交替で護持される。一時、家康が城に入る。 1599年、正月、秀頼は秀吉の遺命により、伏見城から大坂城に移る。旧3月3日、五大老・前田利家が病死した。五大老筆頭・家康は、伏見城に入り政務を執る。家康は石田三成を佐和山城へ追放し、旧閏3月13日、秀吉の遺命に背き、家康は留守居役として向島城より木幡山城本丸に入る。その後、家康は大坂城に移る。伏見城下の大名屋敷の多くは大坂に移り、城下町は荒廃する。 1600年、旧6月16日、家康は大坂城から伏見城に到着した。旧7月19日、家康の会津征伐の間隙をぬい、小早川秀秋・島津義弘連合軍は、木幡城を4万の兵で攻めた。家康に命じられた家臣・鳥居元忠が城代になっていた。鳥居方は1800の兵しかなく、鳥居は討死した。旧8月1日、城は炎上し落城する。秀吉時代の主要建築は失われる。この木幡山城の戦いは、「関ヶ原の戦い」の前哨戦になる。家康・石田三成による大規模な城の再建が始まる。(第四期伏見城、徳川期木幡山城) 1601年、関ヶ原の戦い後、家康は大坂城・西ノ丸を豊臣氏に明け渡し、旧3月、木幡山城に入城する。家康は、小堀政次と藤堂高虎に城の再建を命じる。 家康は、城内の楼門、三重塔を園城寺に寄進し移築する。城の再建は木幡山伏見城を踏襲した。弾正丸、大蔵、得善丸、御花畑山荘などの北西部郭群、周囲の堀は放棄された。建物・部材は二条城、淀城、福山城などに移築されたという。 1602年、旧6月、藤堂高虎が普請奉行になる。同年末頃、城は再建される。旧12月、家康が帰城する。瓦には豊臣家家紋の桐紋が使われた。大名屋敷が伏見城に戻る。 江戸時代、1603年、旧2月、家康は城で征夷大将軍の宣下を受ける。以後、2代・秀忠、3代・家光までこれに倣う。以後、1606年頃まで、家康は二条城と行き来する。 1605年、幕府は「伏見城中制法」を下した。旧3月、家康は城で朝鮮使節の松雲大師(惟政)と会見する。秀吉の朝鮮出兵以来、断絶されていた朝鮮との和議が成立する。 御殿建設に伴い、家康は木幡山城本丸から西ノ丸、さらに二条城に移る。旧4月、御殿で徳川秀忠の将軍宣下が執り行われた。旧8月20日、本丸完成とともに家康は伏見城に戻る。 1606年、駿府城の改築にともない、木幡山城での作事も停止される。材、屋敷は駿府城へ移された。 1607年、旧閏4月29日、家康の異父弟・松平定勝は伏見城代になる。遠江掛川藩より5万石で入封した。大番などによる在番、定番が行われた。 1615年、旧1月、秀忠は大坂冬の陣で伏見城に凱旋した。旧5月、大坂夏の陣で、秀忠は伏見を発し、伏見城に凱旋した。 1617年、譜代大名・内藤信正が伏見総代に就く。2代将軍・徳川秀忠の御在所として修築される。朝鮮使節団(回答兼刷還使)が入城した。 1619年、木幡山伏見城の廃城が決まる。二条城と伏見城の併用は、一国一城令の趣旨からも維持は困難とされた。天守は二条城へ、石垣は大坂城へ移されたともいう。 1620年、城割りが始まる。 1623年、旧7月16日、城で本丸部分を一部修復し、家光の将軍宣下が実施された。旧7月27日以降、木幡城は廃城になる。5層の天守は二条城、福山城、淀城などに移された。建物、石垣などは京都の社寺や大名屋敷に移築されたともいう。城跡は徹底的に城破り、破壊されたとみられている。 1624年、旧10月、二条城が整備され、伏見城の撤去がほぼ完了する。その後、跡地は、古城山と呼ばれた。城跡は伏見奉行所の管理下にあり、幕末まで立入禁止になる。 元禄時代(1688-1703)までに、跡地に桃の木が植えられ、一帯は「桃山」と呼ばれるようになる。以後、城は「桃山城」「伏見桃山城」と呼ばれた。桃林は、醍醐の桜とならび花見の名所になる。 1706年、本草学者・儒学者・貝原益軒は、伏見山には桃花が多く、吉野の桜に対比できると記した。(『京城勝覧』) 1787年、数千の桜木が植えられていた。(『拾遺都名所図会』) 近代、1898年、豊臣秀吉三百年祭は盛大に催されている。桃山城跡、太閤坦、豊国神社、妙法院、高台寺、耳塚、智積院などゆかりの社寺などで法要、献茶式、大茶会などが催された。 1912年、本丸跡などの主郭部分に、第122代・明治天皇の陵墓(伏見桃山陵)が築造された。 現代、1964年、木幡山城本丸跡の西の花畑跡に、遊園地「伏見桃山城キャッスルランド」が建設される。「洛中 洛外図」に描かれた伏見城を参照し、鉄筋コンクリート造の5重6階の模擬大天守、3重4階の小天守、櫓門などが造られた。 1991年、発掘調査により総構えの堀跡、北堀跡が確認された。 2003年、1月、遊園地は閉園した。建物、敷地は京都市に無償贈与され、「伏見桃山城運動公園」として整備される。 2007年、伏見桃山城は耐震性の問題により内部に入れなくなる。 2009年、日本考古学会など16学会は、宮内庁の特別許可を得て桃山陵墓地の伏見城跡を立入調査した。 2016年、関西文化財調査会の発掘調査により、初期伏見城の南北石垣が出土した。 2021年、11月、京都市埋蔵文化財研究所は、JR桃山駅付近で初期伏見城の石垣跡が発見されたと発表した。 ◆足利 義晴 室町時代後期の室町幕府第12代将軍・足利 義晴(あしかが-よしはる、1511-1550)。男性。幼名は亀王丸、法号は万松院。室町幕府第12代将軍。近江・岡山城(滋賀県)の生まれ。父・義澄(よしずみ)の長子/次男。生後すぐに父を失い、播磨(兵庫県)・赤松義村の庇護下に育つ。1521年、将軍・足利義稙(よしたね)は執政・細川高国に追放される。高国は義晴を将軍に擁立した。実権はなかった。1530年、従三位大納言になる。1525年、北室町柳原に幕府を造営した。高国一族の内紛から、1526年、丹波の柳本賢治らが反し、1527年、桂川の戦で細川晴元・三好元長らに大敗した。高国と近江に逃亡し、各所に移る。1532年、晴元と和睦し、同母兄・義維政権を倒した。一向一揆、法華一揆、町衆の自治によって京都に入れず、1534年、還京した。1535年、法華一揆が潰滅し、三好長慶が台頭した。1536年、京都の御所に定住する。1546年、近江に逃れ実子・義藤(義輝)に将軍を譲る。1548年、摂津江口の戦で晴元が長慶に敗れ、1550年、近江で没した。40歳。 慈照寺(東山区)に葬送された。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆佐久間 政実 室町時代後期-江戸時代前期の武士・佐久間 政実(さくま- まさざね、1561-1616)。男性。父・佐久間与六郎。豊臣秀吉に仕え、金切裂指物使番(きんのきっさ-きさしもの-つかいばん)に列した。普請奉行、伏見奉行などを経て、1594年、伏見城築城の普請奉行の1人になる。1597年、従五位下河内守に叙任され、豊臣姓を下賜された。1600年、東軍として関ヶ原の戦いに参加し、徳川家康に従い、後に使番になった。56歳。 ◆豊臣 秀頼 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・豊臣 秀頼(とよとみ-ひでより、1593-1615)。男性。幼名は拾(ひろい)、お拾、拾丸。大坂城の生まれ。父・豊臣秀吉、母・側室茶々(淀殿)の次男。誕生2カ月で豊臣秀次の娘(槿姫?)と婚約する。1595年、秀次の自刃後、伏見城に移る。1596年、禁裏で元服した。1598年、秀吉没後、家督を継ぎ遺命により大坂城に移る。1600年、関ヶ原の戦いは、東西軍共に秀頼のための戦いとした。戦後、徳川家康は秀頼を直轄地のみの知行とし、一大名に落とされる。1603年、後の2代将軍・徳川秀忠の娘・千姫と結婚した。1611年、二条城で家康と会見する。1614年、方広寺鐘銘事件後、家康と決裂し、大坂冬の陣になる。1615年、夏の陣になる。大坂城落城と共に秀頼と母は自害、子・国松も捕らえられ殺された。妻・千姫は家康の命により城から救出される。秀頼と側室の間の娘・奈阿姫(天秀尼)は、千姫の助命により仏門に入った。23歳。 ◆徳川 家康 室町時代後期-江戸時代前期の江戸幕府初代将軍・徳川 家康(とくがわ-いえやす、1543-1616)。男性。幼名は竹千代、のち元信、元康、家康、院号は安国院、諡号は東照大権現。父・三河国(愛知県)岡崎の城主・松平広忠、母・於大の方(おだいのかた、伝通院)(刈谷城主・水野忠政の娘)の長男。6歳で、人質として駿府・今川義元のもとに送られる途中で、織田信秀方に捕らわれ安祥(あんじょう)城で過ごした。8歳で、今川・織田間の捕虜交換協定により今川氏に取り返される。1555年、義元の館で元服し元信と名乗り、今川氏の一族・関口刑部少輔の娘・築山殿と結婚する。1558年頃、元康と改名した。義元の敗死後、岡崎に入城し、今川氏から自立した。1560年、桶狭間の戦の前日に、敵中孤立の大高城に兵糧を入れる。今川氏の敗死後、岡崎に帰り独立する。1561年、織田信長と和睦する。1563年、今川義元からもらった元康の名を家康に改めた。三河一向一揆が起こる。1564年、信長と同盟し、一揆を平定し、三河一国を統一する。1566年、徳川姓に改めた。1568年より、甲斐・武田信玄と連携し今川氏を攻め、遠江に進出した。1570年、本能寺の変で、和泉国堺から帰国し、信濃国南部と甲斐国に出兵し領土とした。後、羽柴(豊臣)秀吉と和睦する。姉川の戦で信長に協力し浅井・朝倉連合軍を破る。1572年、三方原の戦で信玄に大敗した。1575年、長篠の戦で家康・信長の連合軍は、武田勝頼の軍に大勝する。1582年、信長が武田氏を滅ぼし家康は駿河を手に入れた。本能寺の変後、甲斐・信濃の帰属をめぐり北条氏直と対立、和睦し、5カ国を領有する大大名になる。1584年、小牧・長久手の戦で秀吉と対立した信長の子・信雄を助け、秀吉に大勝した。信雄が秀吉に屈服したため秀吉と和睦する。1590年、秀吉の小田原征伐に従軍し、平定後、旧領に移封される。江戸城を本拠とし関東を治める。1596年、内大臣になり、この頃、秀吉の五大老の筆頭になる。1597年、五大老・前田利家の死後、秀吉の築いた伏見城本丸に入る。1600年、関ヶ原の戦いに石田三成を破り、天下の覇権を握った。1603年、征夷大将軍に任じられ江戸幕府を開く。1605年、子・秀忠に将軍職を譲り、駿府で大御所として実権は握り続けた。(大御所政治)。対外的に、朱印船貿易を推進し、長崎での交易を統制した。1609年、朝鮮との国交を回復する。1609年/1607年/1608年、信厚かった天海に帰依した。1615年、大坂夏の陣で豊臣氏を滅ぼし、天下統一になる。武家諸法度・禁中並公家諸法度を制定し、全国の大名に対して統制を強めた。1616年、太政大臣になり、駿府城で没した。75歳。 没後、遺骸は久能山に神式によって葬られ、後に日光東照宮に改葬された。1617年、第代・後水尾天皇から東照大権現の神号を受け正一位を追贈された。正妻を早くに失う。15人の側室に10男5女があった。 ◆鳥居 元忠 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・鳥居 元忠(とりい-もとただ、1539-1600)。男性。通称は彦右衛門。三河国(愛知県)の生まれ。父・伊賀守忠吉(徳川家康の重臣)の次男。1551年、駿河今川氏の人質になっていた松平竹千代(徳川家康)に仕える。1558年、家康の初陣に従う。1560年、桶狭間の戦、1561年、大高城兵糧入れ、1569年、遠江掛川城攻略、1570年、姉川の戦に加わる。1572年、家督を継ぐ。三方(味方)ヶ原の戦で太股に銃弾を受け片足が不自由になった。1575年、長篠の戦、諏訪原城攻めなど出陣した。長篠の戦で銃弾により負傷したともいう。1582年、天正壬午の乱の戦功により、家康は甲斐国の谷村城主に任じた。1584年、小牧・長久手の戦で甲斐の守りを固めた。1586年、家康に供奉して上洛する。豊臣秀吉の推挙による諸大夫の叙任は、徳川氏臣として固辞した。1590年、小田原の役の武蔵岩槻城攻めで功をたてる。家康の関東入封に伴い、下総国矢作(やはぎ)城主になる。1600年、家康の会津出兵後、伏見城の留守居を命じられる。旧7月25日、五奉行中の石田三成らが家康に対して挙兵した伏見城の戦が始まる。西軍4万の大軍に対し、元忠は1800人の兵力で城に立て籠もる。旧8月1日、13日間の攻防の末、鈴木重朝との一騎打ちにより討死した。また、雑賀孫市に討たれたともいう。首は大坂京橋口に晒された。その際の血染めの床板は、「血天井」として各所に残る。戦は関ヶ原の戦いの前哨戦になった。62歳。 墓は知恩寺・龍見院(左京区)などにある。 ◆藤堂 高虎 室町時代後期-江戸時代前期の武将・大名・藤堂 高虎(とうどう-たかとら、1556-1630)。男性。近江国(滋賀県)の生まれ。父・土豪・藤堂虎高の次男。浅井長政の足軽、1570年、姉川の戦い、1573年、小谷城の戦いに参戦、浅井氏の旧臣・阿閉貞征、磯野員昌、織田信澄に仕える。1576年、羽柴秀吉の弟・秀長に仕える。1581年、但馬国の土豪を討ち、所領を加増、鉄砲大将になる。秀長の中国攻め、賤ヶ岳の戦い、1585年、四国攻め、紀州征伐にも功あり加増、大名になった。1585年、紀州征伐に加わる。猿岡山城、和歌山城の普請奉行に任命される。1587年、九州征伐で救援。この頃正五位下・佐渡守に叙任する。1589年、北山一揆鎮圧のため赤木城を築城した。1591年、秀長死後、豊臣秀保に仕え、1592年-1593年、文禄の役に参戦、1595年、秀保没後、出家し高野山に上る。秀吉召還により還俗、伊予国板島の大名になる。1597年-1598年、慶長の役に参戦、大洲城を加増。板島丸串城の改修を行う。1600年、徳川家康の会津征伐に従い、岐阜城攻め、関ヶ原本戦に加わる。功により家康より今治に加増。江戸城改築、1608年、津藩主。1614年-1615年、大坂の陣で徳川方として参戦、従四位下に昇任した。戦没者供養のため南禅寺三門を造営した。家康没後、2代将軍・秀忠に仕え、藩政も確立、幕命により他藩の後見も務めた。75歳。 ◆狩野 山楽 室町時代後期-江戸時代前期の画家・狩野 山楽(かのう-さんらく、1559-1635)。男性。姓は木村、名は光頼。近江の生まれ。父・木村永光は浅井長政の家臣で、当初は長政に仕え、後に豊臣秀吉の近侍となる。秀吉の推挙で狩野永徳の門人となり、養子となり狩野氏を許された。1588年、秀吉の命により、病に倒れた師を継ぎ、東福寺法堂「蟠竜図天井画」(1881年焼失)の修復を完成させる。 1594年、伏見城、1597年、再建の伏見城、1604年、大坂城の千畳敷大広間の障壁画にも参加した。1615年、豊臣家滅亡で大坂城を脱出し、男山八幡宮の社僧で山楽の弟子・松花堂昭乗のもとに身を隠した。恩赦により京都に帰る。2代将軍徳川秀忠、3代将軍家光に重用され、再建された四天王寺、大坂城本丸の障壁画などにも加わる。77歳。泉涌寺に葬られた。 その子孫は京都に住み京狩野と呼ばれている。 ◆伏見城 伏見城は、木幡山丘陵全域に広がる全国有数の大規模な城郭だった。城域は、三重に分かれ、1.丘陵頂部一帯(現在の桃山陵墓地)の城郭部、2.中腹-裾部の武家屋敷群、3.その周囲の町家群により構成された。 詳細については判明していない。現在の遺構の多くは、秀吉期ではなく、その後の徳川期のものとされている。また、木幡山城については、陵墓地内にあるため本格的な調査は行われていない。近年の調査では、城の中心部は当初より現在の明治天皇伏見桃山陵付近にあったとみられている。 伏見城の歴史は大別して4期に分かれている。 ◈豊臣期による安土・桃山時代の第一期「指月屋敷」(1592-1594)は、宇治川に臨む指月(しげつ)の岡(伏見区桃山町泰長老[たいちょうろう])に造営された。秀吉隠居のための別荘城郭風邸宅だった。1593年に嫡子・秀頼が誕生し、本格的な築城に改められる。天守閣などの城郭施設が整えられた。 ◈引き続く安土・桃山時代の第二期「指月城」(1594-1596)は、本城にするために拡張されている。1597年時点で東西3.3㎞、南北2.2㎞の規模があり、三重の堀で囲まれていた。1596年旧閏7月の慶長の大地震で倒壊している。 ◈地震被災後に、木幡山(現・伏見区桃山町、明治天皇陵域内、標高100m)に場所を移した安土・桃山時代の第三期「木幡山城」(1596-1600)が完成した。1596年旧10月に本丸、1597年旧5月に天守閣・殿舎が完成し、秀吉・秀頼らが入城している。本丸には天守閣があり、本丸を取り囲む郭は側室の居所、周囲の郭は側近の邸宅になっていた。 建設に際して、聚楽第・淀城など多数の建物が移築されたという。平山城であり、輪郭式・囲郭式(本丸を中心に外側に郭を環状に囲む)が併用される織豊(しょくほう)系城郭になっていた。周囲は堀(最大幅100m)・空堀・高石垣で囲まれていた。 中央の本丸北西に天守台(東西15m/25m?、南北17m/35m?)があり、天守が聳えていた。本丸側に虎口(こぐち、郭の入口)があり、内枡形虎口(郭の内側に枡形を設ける)だった。本丸塁線(連続する構築物)の要所には土塁が築かれていた。なお、南端には現在、明治天皇伏見桃山陵がある。 本丸の南西に隣接し、巨大な堀切を隔てて淀殿の住した「二ノ丸(西丸)」があった。二ノ丸は本丸に次ぎ面積が広く、東端中央に土橋、南西隅に内枡形虎口があり、南西の「三ノ丸」に繋がっていた。西丸直下には、「右衛門(増田)郭」があり、その西側に大規模な堀があった。 三ノ丸の西側には、連続した枡形虎口が設けられ、さらに西側の「治部少輔郭」の下段に接続した。本丸の北東に隣接して横堀を隔て「松ノ丸」があり、土橋で繋いだ。松ノ丸には、東西両端に2つの虎口があった。西側虎口は、郭の西南端部の一段下がった地点に、方形の虎口空間が設けられていた。西側に「出丸(馬出)」があり土橋で繋がっていた。東側虎口は、南西隅に内枡形虎口があった。その先は南東側にある「名古屋丸」の付け根に接続した。なお、名古屋丸の南端には現在、昭憲皇太后陵伏見桃山東陵がある。 名古屋丸の南東には、自然の景観を生かした文化施設「山里丸」があった。内部中央東寄りには、削り残しの土壇「太鼓櫓」があった。山里丸の北側には2段の郭があり、一つは内郭横堀に接していた。内枡形虎口は山里丸側に開き、名古屋丸に繋がっていた。山里丸南の御茶屋山には、雛壇状の削平地があった。舟入に繋がり、舟は宇治川から城郭部に直接乗り入れが可能だった。安土・桃山時代、1597年に舟入に「学問所」が設けられている。 内郭(本丸)北西側には「大蔵丸」、「徳善丸」、文化施設「御花畑山荘」、北東には「弾正丸」などの規模の大きな郭があった。周囲に巨大な横堀を巡らせ、西側は内郭西端の横堀と繋いでいた。 1598年旧8月18日に、秀吉はこの城で没している。 ◈徳川期の第四期「木幡山城」(1600-1623)は、家康により再建された。 江戸時代前期、寛永期(1624-1645)に描かれた「洛中洛外図」の一つに数少ない伏見城の絵が残されている。五層の天守、檜皮葺殿舎、櫓、高い石垣、堀、掘に架かる板橋などが見える。 ◆伏見城下 伏見城の西側丘陵斜面に城下町があり、城下は土塁・堀の惣構えにより囲まれていた。濠川もその一部だった。城下は東西10町余り、南北20町あり、町家・武家屋敷・寺院町からなった。京町通には1丁目-10丁目の町が形成され、朱雀町、神泉苑町、枡形町、傾城町、聚楽町などが開かれた。 丘陵の傾斜地に、全国から集まった大名の武家地(大名屋敷街)があった。ほぼ正方形の地割になっており、雛段上の平坦地に周囲を石垣で囲み各屋敷が建てられていた。大名屋敷の名残の地名として、「桃山町正宗(伊達政宗)」「桃山毛利長門東町・西町(毛利元就)」「景勝町(上杉景勝)」など70余りがある。 武家地のさらに西側には町人地(町家街)があった。 ◆向島城 秀吉により、安土・桃山時代、1594年/1595年に伏見城の支城になる向島城が宇治川の南側に築かれている。巨椋池の中島だった向島にあった。 連郭式であり、北に正方形の本丸を配し、その南に長方形の二ノ丸、三ノ丸があった。北に位置した伏見城(第二期)とは宇治川を隔て、向島城の出城との間には大橋が架けられていたという。1595年の洪水により被災し、地震により崩壊した。1597年には再建されている。 地名として、「本丸町」「二ノ丸町」などがいまも残る。 ◆木幡山城の戦い 安土・桃山時代、1600年旧6月16日に、徳川家康(1542-1616)は大坂城から居城にしていた伏見城に到着した。家康は、五大老の一人・前田利家(1538-1599)の屈服後、もう一人の上杉景勝(1555-1623)の謀反を理由に会津討伐に向かった。家康は伏見城の留守居役を、鳥居元忠(1539-1600)、内藤家長(1546-1600)、松平家忠(1555-1600)らに命じている。元忠は城代になり、守備の総大将になった。 旧7月18日、家康の会津征伐の間隙をぬい、西軍の小早川秀秋(1582-1602)・島津義弘(1535-1619)の連合軍は城を攻めている。元忠側に城の明け渡しを求め、元忠はこれを拒否した。旧19日、木幡城を4万の兵で攻め総攻撃が始まる。鳥居方は1800の兵しかなく、元忠は本丸、家長は西の丸、家忠は三の丸を守った。 秀秋・義弘は当初、元忠に加勢を申し出、それぞれ断られている。また、城を守っていた毛利秀元(1579-1650)・吉川広家(1561-1625)の軍は徳川と通じ、城を離れていた。 元忠は、籠城を決め10日間持ちこたえ、本丸と西ノ丸は残っていた。和議の申し入れも断り、攻防戦は長期化する。旧29日に、西軍の石田三成(1560-1600)は伏見に軍を率いて陣頭指揮を執った。旧8月1日、元忠らは本丸で、ほか全員も討死し、城は炎上し落城する。なお、戦死者の中には家康配下の3武将も含まれていた。譜代家臣・内藤家長(1546-1600)、西ノ丸を守備した佐野綱正(1554-1600)、松平近正(1547-1600)らだった。 この木幡山城の戦いは、同年9月の西軍・三成、東軍・家康が戦った関ヶ原の戦いの前哨戦になった。元忠らの割腹の際の血染め廊下板は、各所の寺院に血天井としていまも遺されている。 ◆近代以降 かつての本丸跡の西のお花畑山荘跡には、地元の資産家が私財を投じて伏見城の築城を始めた。その後、現代、1964年に近鉄グループの伏見観光開発により、遊園地「伏見桃山城キャッスルランド」が建設された。RC造(鉄筋コンクリート造)の5重6階の模擬大天守と3重4階の小天守、櫓門などが建てられた。天守は、『洛中洛外図屏風』池田本にみられる、徳川期木幡山伏見城の天守が元になっているという。 天守の中には、桃山文化史館があり、聚楽第の復元模型、黄金の茶室が展示されていた。 2003年に閉園になり、天守は取り壊しを免れた。その後、京都市が無償で譲り受け、現在は伏見桃山城運動公園(伏見城北端、長束大蔵郭遺構)になっている。模擬天守内は、耐震構造に問題があり、現在は非公開になっている。 なお、伏見山北端、京都市北堀公園(東西600m×南北120m、伏見城内郭北側堀遺構)がある。 ◆遺跡 ◈現在の伏見桃山城運動公園の地は、伏見城の北郭にあたる。現代、2003年以降の発掘調査では、敷地の大部分で遺構は確認されていない。堀は、出丸西側、北側で一部が確認された。幅は上端で35mあった。近代、昭和期(1926-1989)初期まで、堀は窪みとして残されていたという。 ◈2016年に、関西文化財調査会の発掘調査により、初期伏見城の南北石垣(長さ14.5m、高さ2.8m)が出土した。大きさが不揃いの自然石の割り面を揃え、隙間は小石で埋めていた。 自然石から成形した割り石への移行期とみられている。 ◈現代、2021年3月の京都市文化財保護課の「指月城跡・伏見城跡発掘調査総括報告書」は、伏見指月城の中心地が現在の桃山町泰長老4地内にあったと推定した。 ◈現代、2021年11月に、京都市埋蔵文化財研究所は、初期伏見城(指月城)の石垣跡が、伏見区JR桃山駅前の発掘調査(400㎡)で見つかったと発表した。遺構は従来の推定範囲より外側での発見になる。 石垣基礎は、長さ18m、幅1.5mで東西方向に延び、地面から0.7mほど掘り込み、基底石を据えて根固めし埋め直していた。類例の少ない丁寧な地盤改良を施していた。石垣基礎の方位は、正方位から西に9度傾いた指月城の構造に沿っていた。 遺構を埋めた土には、金箔瓦が交じり、初期伏見城の関連遺構とされた。高い地にあるため太閤隠居屋敷跡、その後に城郭化した際の中心的な郭跡だったともいう。伏見山城期の溝跡、門跡などの武家屋敷遺構、家紋入り瓦なども見つかり、城の倒壊後に築かれた武家屋敷地の一つ浅野長晟(ながあきら)邸跡とみられる。 秀吉は安土・桃山時代、1592年から伏見指月に隠居屋敷を築き、1594年に本格的な城郭に改めた。1596年の大地震後に城は倒壊し、北東の伏見山(木幡山)に新城を築き、一帯は武家屋敷地に変わったという。 ◈武家屋敷跡の桃山町永井久太郎では、礎石列が見つかり、2度の焼土層が確認されている。御香宮西側の桃山町金森出雲は門跡だった。周囲に花崗岩の敷石、礎石が見られ焼土層があった。 桃陵町・桃陵中学校では、三巴文金箔軒丸瓦・唐草文金箔瓦平瓦、無文金箔軒丸瓦・軒平瓦が出土している。付近は、山口駿河守屋敷跡とみられている。 ◈町家街の南北通りである京町通、両替町通、新町通などでは、天正地割と同じく、町屋の規模は東西30間(60m)で統一され、南北は不統一だった。京町通は、粘質土で整地され、小礫を敷き詰め舗装していた。西側の溝(幅1.4m、深さ0.6m)は素掘りだった。 東西通りの立売通(桃山町立売、JR桃山駅南隣接)では、路面、北側溝、路面の修復跡、轍跡などが確認された。町屋地の奥行15間(30m)あった。町家は自然石の礎石建であり、間口2.5間(5m)、3間(6m)、奥行3.5間(7m)あった。主屋の裏は空地が多かった。 ◈向島城の発掘調査では、石垣、堀、礎石、盛土の整地層などが見つかっている。石垣(向島本丸町)では、地下4mに石垣があり、石材に墨書で「美河(三河)」とあった。 ◆伏見城遺構 ◈伏見城の遺構としては、堀、石垣、金箔瓦などがあり、一部は御香宮神社社務所に保管されている。橘女子学園敷地に馬出し、堀、桃山町大蔵(北堀公園)に外堀石垣、付近に石垣の裏込めがあった。 現代、1977年の桃山東土地区画整理事業の工事に際し、安土・桃山時代、1596年に築かれた帯郭の基礎部分(全長100m)の石垣が発見された。石300個(重さ1t-2t半)には、墨で「二」「上」「大た尓(おおたに)」の文字が書かれ、武家屋敷の石垣の一部だった。御香宮境内に保存され、京都市西京極総合運動公園ゲートのモニュメントとして保存活用されている。石垣(京都市登録文化財)の一部は、桃山東小学校(伏見区桃山町)に移築復元(15m)された。 ◈土木工事遺構としては、指月伏見城の遺構である宇治川に出入りした舟入跡(伏見区桃山町丹後)がある。安土・桃山時代、1597年旧10月に茶亭の「舟入学問所」が完成している。宇治川から舟を横付けすることができた。遺構として窪地(南北300m、東西90m)が残る。 明治天皇陵北の堀跡、総構え堀跡の濠川(伏見城城下町西側の水濠遺構)、宇治川流派、栄春寺の土塁遺構、海宝寺の惣構土塁遺構(伏見城城下町北側)などがある。 ◈建物の遺構として確定しているのは、福山城伏見櫓(広島県福山市)になる。江戸時代前期、1622年に移築された。梁に「松の丸東やぐら」と記されていた。筋金御門も伏見城より移築された。 西教寺(滋賀県大津市)の客殿は、棟札により、安土・桃山時代、1598年に大谷刑部母と山中山城守夫人の本願により建立されたと確定した。柱・長押などに残る亀裂は、1596年の慶長大地震による損壊時の痕跡とみられる。 京都市内では、御香宮神社(伏見区)表門は伏見城大手門(重文)・金箔瓦、豊国神社(東山区)の唐門(国宝)は伏見城唐門の遺構とされる。 ほかに伝承として、正伝寺(北区)本堂(方丈)の血天井、源光庵(北区)本堂・廊下の血天井、妙心寺・天球院(右京区)の血天井、宝泉院(左京区)の血天井、興聖寺(宇治市)の血天井、神應寺(八幡市)の血天井、般舟院(上京区)(伏見指月に創建され移転した)、華光寺(上京区)本堂・毘沙門天像(伏見城内に秀吉が祀られていた)、観音寺(上京区)山門(伏見城の牢門)、正行院(下京区)本堂、金地院(左京区)方丈(伏見城の旧殿)(重文)、養源院(東山区)本堂正面・廊下の血天井、高台寺(東山区)表門・観月台・時雨・亭傘亭、御香宮神社境内の桃山天満宮(伏見区)(木幡山の中腹竜幡山蔵光庵の鎮守社)などがある。 ◆桃山 江戸時代前期、元禄時代(1688-1703)までに、城跡地の丘陵地には、生計を立てるために桃の木が植えられた。本草学者・儒学者・貝原益軒(かいばら-えきけん、1630-1714)は、伏見山には桃花が多く、吉野の桜に対比できるとした。(『京城勝覧』、1706)。その後、数千の桃木が植えられている。(『拾遺都名所図会』、1787) 一帯は「桃山」と呼ばれるようになる。地名についても益軒が唱導したとされる。以後、もはや存在しない城は、「桃山城」「伏見桃山城」とも呼ばれた。桃林は、醍醐の桜と並び花見の名所になる。江戸時代前期、1674年の『堯恕法親王日記』でも「桃花見物」について記しており初出になる。 江戸時代後期、桃の連作障害により茶・梅畑に移行していく。 現代、2013年より、民間の「桃山プロジェクト」により、桃山の復元のために桃の植樹活動が始まっている。 ◆木幡山 歌枕の木幡山(こはたやま)は、宇治の木幡、伏見桃山御陵付近の山もいう。中世以降には、桃山(伏見山)を指した。「こはた山こはたが為にね覚めよとゆふつけ鳥の暁のこゑ」(『隣女集』、七九五)。 ◆虎石 東大谷の祖廟(東山区)には、石墳上に親鸞遺愛という「虎石」を置いている。形が虎に似ていることから名付けられた。 かつて、真宗大谷派・法泉寺(旧地、中京区虎石町)にあった。豊臣秀吉は伏見城(伏見区)に移している。その後、深草・宝塔寺(伏見区)を経て、東大谷に移された。 ◆朝鮮通信使 安土・桃山時代、豊臣秀吉(1537-1598)による1592-1598年の文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)後、日本と李氏朝鮮の国交は断絶した。徳川家康(1543-1616)は、対馬の宗(そう)氏を通じて国交回復を模索した。 江戸時代前期、1604年に朝鮮僧・松雲大師惟政(ユ・ジョン、1543-1610)は、「探賊使」という名目で来日した。1605年旧3月に京都・伏見城で家康と面会している。戦後処理が行われ、再侵略不可の確認とともに、後に朝鮮人の捕虜1390人を連れ帰った。この日韓和約で両国の国交が回復する。 1607年-1811年には、徳川将軍の襲職慶賀を名目にして、12回の朝鮮通信使が来日している。1617年には、対馬の要請により、1614年-1615年の大坂冬の陣・夏の陣での豊臣方の敗北、徳川政権の全国制覇祝賀を名目として来日した。伏見城で国書交換の聘礼儀式が行われ、徳川秀忠(1579-1632)は自ら正使に杯をすすめたという。 ◆地震 近世以降に伏見では過去に3度の大きな地震被害が出ている。 ◈安土・桃山時代、1596年閏7月13日子の刻の慶長伏見地震により、伏見城の天守閣・門・御殿大破、石垣などにより約600/500人の圧死者があった。上﨟73人中居・下女500余人圧死とも、二ノ丸で女房300人圧死ともいう。 完成間際の向島城は液状化被害にあう。この地震では、活断層の有馬-高槻構造線が動いたといわれている。 ◈江戸時代後期、1830年の文政の地震では、城下の紀州徳川家伏見屋敷の表長屋が倒壊した。諸家の屋敷の多くが破損した。京橋付近の旅籠屋・商家が余震も含め破損した。本陣の木津屋・北国屋の壁崩れ、大塚屋は大破、脇本陣の和田屋・大塚屋にも被害があった。中書島の遊郭の建物の多くが破損・倒壊した。(「文政十三年寅七月二日京伏見大地震之始末書」) ◈江戸時代後期、1854年の伊賀上野地震では、岡山藩邸で泥・砂が地下から噴出する液状化が起きた。かつてこの地は淖(ぬかるみ)だったという。(『伏見鑑』、池田屋文庫『三上方御下知状留』) ◆地震加藤 安土・桃山時代の1596年の伏見大地震(慶長伏見大地震)の際に、蟄居の身の加藤清正(1562-1611)は足軽200人に梃子を持たせて城中桃山御殿に駆け付けた。この忠誠に対して豊臣秀吉が感じ入る。 近代に、歌舞伎「地震加藤(じしん-かとう)」で有名になる。歌舞伎脚本「増補桃山譚(ぞうほ-ももやま-ものがたり)」は、歌舞伎狂言作者・河竹黙阿弥(1816-1893)作による。時代物であり5幕なる。近代、1873年に東京村山座初演による。1874年に東京市村座初演の「桃山譚」の前に、秀次乱行の件3幕を加筆した。 古典落語の演目の一つでもある。 ◆桜 周辺は桜の名所になっている。 ◆断層 ◈桃山断層は、桃山丘陵の西麓を南北に走る。丘陵・段丘・沖積低地との境界付近の数本の断層から形成されている。断層面は湾曲している。北の銀閣寺-南禅寺断層と桃山断層は、蹴上付近で一時途絶している。一連の断層の可能性もあるという。全体の断層の長さ13km。 ◈宇治川断層は、山崎地峡部から宇治川沿いに桃山丘陵南縁に至る。東北東-西南西方向に延びている。地下では撓曲(とうきょく、地層のたわみ)帯が形成されている。さらに、勧修寺断層に繋がる可能性も指摘されている。全体の断層の長さ10km。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『豊臣秀吉と京都 聚楽第・御土居と伏見城』、『京の城』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、「特別展 京の城」、『朝鮮通信使と京都』、『伏見学ことはじめ』、『二条城展』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『意外と知らない京都』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『掘り出された京都』、『名城物語 第2号 秀吉の城』、ウェブサイト『京都橘大学歴史遺産調査報告2016 山科大塚・小山石切丁場、御香宮神社、二条城堀川石垣、萬明寺本堂』、『京都秀吉の時代-つちの中から』、『日本の城 改訂版3号』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『朝鮮通信使と京都』、『京都の歴史災害』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「指月城跡・伏見城跡発掘調査総括報告書-京都市文化市民局 文化芸術都市推進室 文化財保護課 2021 」、ウェブサイト「伏見城 都市史20-京都市」、ウェブサイト「文化史17 朝鮮通信使 -京都市」、ウェブサイト「コトバンク」、OpenStreetMap Japan  |

|

|

| |

|