|

|

|

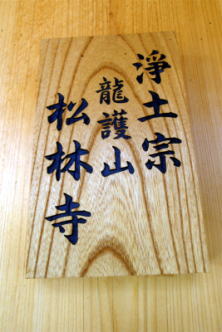

| 松林寺 (京都市上京区) Shorin-ji Temple |

|

| 松林寺 | 松林寺 |

|

|

門から境内へは急な下り坂になっている。  本堂  本堂、山号扁額「龍護山」  山号石標「龍護山」  「やそてら/やすてら 松林寺」の石碑  椿  【参照】門前に立つ「此付近 聚楽第南外濠跡」  【参照】門前の裏門通、南(画面の奥、山門前)に向かって下り坂になっている。  OpenStreetMap Japan |

松林寺(しょうりん-じ)のある分銅町(ぶんどう-ちょう)は、かつて内野(うちの)と呼ばれた。平安時代に平安宮内裏が置かれ、安土・桃山時代には聚楽第の外堀の一郭があった。 「やす寺」ともいわれる。「やす」は、安産の「安(やす)」に由来しているという。山号は龍護山という。 浄土宗鎮西派。本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1587年、現在地一帯に豊臣秀吉は聚楽第を完成させた。 江戸時代、1608年、僧・清印により創建された。当初は東山黒谷(左京区)にあった。 以伝の時、洛陽川原町(中京区)に移転する。 元禄年間(1688-1704)、信誉の時、二条河原町より現在地(中京区)に移転したという。 現代、1995年、境内で発掘調査が行われる。 ◆清印 江戸時代前期の僧・清印(?-?)。詳細不明。1608年、東山黒谷(左京区)に松林寺を開山した。 ◆佐々木只三郎 江戸時代後期の武士・佐々木只三郎(ささき-たださぶろう、1833-1868)。男性。名は泰昌、号は高城。江戸の生まれ。父・会津藩(福島県)藩士・佐々木源八の3男。会津藩士・手代木勝任(てしろぎ-かつとう)の弟。幕臣・佐々木弥太夫の養子になり高城と改名した。1863年、上洛浪士組の取締並出役になる。浪士組を尊攘運動に利用しようとした清川八郎を、江戸麻布赤羽橋で暗殺し、その指揮をとったという。1864年、京都見廻組に転じ、組頭になる。1867年、坂本龍馬暗殺の指揮をしたという。1868年、鳥羽・伏見の戦で被弾負傷した。大坂から和歌山・紀三井寺へ後送され死去した。36歳。 ◆本尊 本堂に祀られている本尊の阿弥陀如来は、飛鳥時代、厩戸王(聖徳太子、574-622)の作という。 ◆蘇命散 かつて寺では「蘇命散」という薬を処方販売していた。日野家より伝えられたという。婦人病、安産、産前産後の効験があった。 開山の清印の母が重病になり、母の回復を祈願した。薬師如来が顕れ、婦人病・安産に効験あらたかな秘薬「蘇命散」の処方を伝授したという。 近代、太平洋戦争(1941-1945)前まで、寺でもこの妙薬が売られていたという。 ◆キリシタン墓石 境内本堂前に「やすでら/やそでら」と刻まれた石碑が立つ。「やすらかな安産を祈願する寺」の意味と伝えられていた。 また、「やす」とは耶蘇(やそ)を表し、キリシタン寺の意味もあったともいう。かつて墓地には墓碑に十字架が刻まれたキリシタン墓石があった。19世紀(1801-1900)中頃のものと推定されている。 現代、2004年/2005年に洛西バプテスト教会(〒604-8457 京都市中京区西ノ京馬代町16-9)に遷された。 ◆平安宮 寺は平安宮内裏跡にある。周辺には、内裏弘徽殿、承香殿、昭陽殿などが建ち並んでいた。 境内地には、平安京内裏の外郭門の一つ建春門(けんしゅん-もん)があったという。内裏東側の正門で内郭宣陽門(せんよう-もん)に相対していた。別称として「左衛門の陣」とも呼ばれ、左衛門府の武官が陣を設け警固にあたった。「外記門(げきもん)」とも呼ばれた。 ◆聚楽第 境内は、安土・桃山時代に築造された聚楽第(1587-1595)の南外堀跡(外郭南堀、天秤堀遺構)と推定されている。 聚楽第は、関白・豊臣秀吉(1537-1598)の政庁・邸宅であり、平安宮の跡地に建てられた。天守、内郭、外郭があり、二重の堀が巡らされた平城の機能も備えていた。 松林寺門前の東西通りの新出水通は、その北の東西通りの出水通より3.5mほど低い位置にある。さらに境内は東西の新出水通より1mほど下がった窪地に建つ。このため、山門から境内へは急な下り坂になっている。また、門前の南北通りである裏門通も南に向かって緩やかな下り坂になっている。 境内付近の落込み部分は、聚楽第の外堀遺構とみられている。低部は聚楽第本丸の南西にあった一番外の南外堀跡とされ、後に埋め戻されている。 なお、地名の「分銅町(ぶんどう-ちょう)」は外郭水路の呼称「分銅堀」に、周辺に複数ある町名「天秤町(てんびん-ちょう)」も堀の呼称「天秤堀」に由来しているという。 ◆発掘調査 現代、1995年に、聚楽第外郭南堀とみられる境内の東側延長線上で発掘調査が行われた。 平安時代の大型井戸、近世の聚楽土の土取り土坑が確認された。聚楽第堀跡は見つからなかった。敷地北側に堀の埋土があり、この地点で堀が屈折していた可能性もあるという。 ◆見廻組 幕末の見廻組屯所が境内にあったという。江戸時代後期、1864年に、江戸幕府は京都守護職で会津藩主・松平容保配下に見廻組を置き、主に御所や二条城周辺を管轄し警固した。 組頭(与頭)・佐々木只三郎(1833-1868)は寺に家族とともに下宿していた。坂本龍馬(1836-1867)・中岡慎太郎(1838-1867)の近江屋での暗殺について密議を行ったという。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都歴史案内』、『京都隠れた史跡100選』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『上京幕末「大政奉還その前夜」』、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、「京都歴史散策マップ20 聚楽第」、『文化財・史跡ウォーク 聚楽第と周辺ガイド』、ウェブサイト「コトバンク」、  |

|

|