|

|

|

| * | |

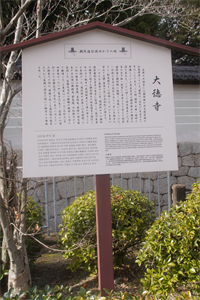

| 大徳寺 (京都市北区) Daitoku-ji Temple |

|

| 大徳寺 | 大徳寺 |

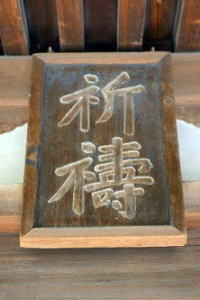

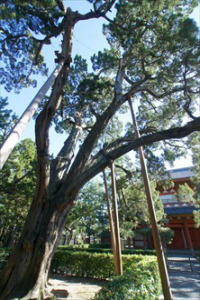

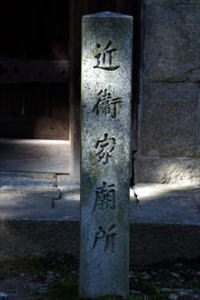

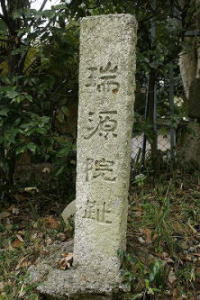

南門  「大徳禅寺」の山号石標     雪の朝  梶井門(開けずの門)  総門      南より勅使門、山門、仏殿、法堂、唐門、山内図より  勅使門(重文)  勅使門  勅使門  勅使門  山門(三門、重文)  山門  山門  山門扁額  山門  山門  【参照】千利久木像、黄梅院展示パネルより  山門  山門  山門           仏殿(重文)  仏殿  仏殿  仏殿、内部の須弥壇には、徳川家綱寄進という釈迦如来坐像を安置する。海北友松の障壁画、狩野元信の雲龍がある。  仏殿、釈迦如来坐像  仏殿、狩野元信の雲龍図  仏殿  仏殿右脇、イブキ  イブキ  イブキ  法堂の前の松       法堂(はっとう)(重文)  法堂  法堂、案内板より   法堂  経蔵、案内板より  唐門(日暮の門、国宝)    大方丈は、この門の左手にある。江戸時代、1635年建立、8室あり、仏間東脇室は開山塔になっている。桁行30m。     宗務本所     庫裏(重文)  庫裏玄関       浴室(重文)  経堂  鐘楼、柵外からはほとんど見えない。  鐘楼  平康頼之塔    孟宗竹林     参道    平康頼之塔  平康頼之塔   千躰地蔵塚  近衛家墓所  近衛家墓所  塔頭・瑞雲軒          金龍院址  瑞源院址  朝鮮通信使ゆかりの地の駒札  【参照】境内東を流れる小川  【参照】境内東を流れる小川、暗渠  【参照】「紫野大徳寺町」の地名  【参照】船岡山から見た大徳寺境内  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた紫野(大徳寺)、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた紫野(大徳寺)、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より |

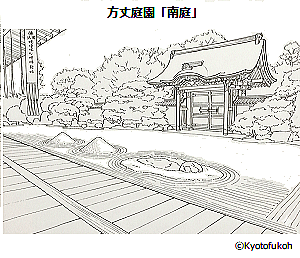

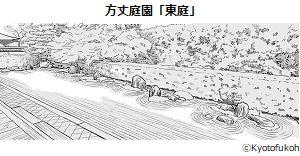

紫野(むらさきの)にある大徳寺(だいとく-じ)は、洛北随一の禅宗寺院になる。「茶人面/ 茶面(ちゃづら)」といわれ、茶の湯との関わりは深い。朝廷との関わりも深い。他門の僧の入寺を許さない独自の禅道場であり、鎌倉幕府を背景にした五山派に対し在野の立場をとった。 山内は22万5000㎡(6万8000坪)の広大な境内を有している。23の塔頭がある。末寺は204か寺ある。正式には大本山大徳寺という。山号は龍寶山(りゅうほうざん、竜宝山)という。 臨済宗大徳寺派の大本山。本尊は釈迦如来。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 3つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。大徳寺・大徳寺方丈庭園は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 平安時代、紫野の地には、第53代・淳和天皇(786-840)の離宮紫野院が営まれていた。 雲林院の菩提講という寺があり、紫野の地にあることから当初は「紫野寺」ともいわれた。(『大鏡』) 11世紀(1001-1100)、慈雲院などが建立される。 鎌倉時代末期、1319年/1315年-1319年/1315年/1324年/1326年、宗朝禅を唱える宗峰妙超(しゅうほう-みょうちょう)は、東山・雲居庵を去る。甥の赤松則村(円心)父子の帰依を得て、これを「大徳」とし、紫野に小堂「大徳(大徳庵)」を建立した。小庵(大徳庵)を寄贈され、東山より移ったことに始まるともいう。 1323年頃、宗峰妙超は、花園上皇(第95代、持明院統)に召され禅籍を講義する。(『花園天皇宸記』) 1324年、第96代・後醍醐天皇(大覚寺統)より、雲林院辺(菩提講東塔)の土地を寄進される。(「妙超請文」)。寺地は拡大し、伽藍の建造が始まる。 1325年、宗峰妙超は禁裏での旧仏教側との宗論「正中の宗論」を論破した。(「大灯大国師行状」)。玄慧法印は妙超に就き、居宅に方丈を建てる。花園法皇は、持明院統(後の北朝)の祈願所に指定する。(「花園上皇院宣」)。大覚寺統(後の南朝)の後醍醐天皇も勅願道場に院宣(命令の文書)を下した。(「後醍醐天皇綸旨」)。両統の帰依を受け、大徳寺は公的に寺格を与えられた。公卿・中御門経継は、播磨国小宅荘内三職を寄進する。(「中御門経継寄進状」) 1326年、皇室外護により、宗印尼は法堂を完成させる。妙超は龍宝山大徳寺と命名した。勅使を迎え開堂の式をあげた。公的な大徳寺の始まりになる。その後、寺領、末寺の寄進が相次ぐ。 1329年、鎌倉幕府の祈願所になる。 1330年、播磨国小宅三職の寺領を得る。妙覚寺本堂、堂舎の敷地を得た。 南北朝時代、1333年、隠岐から帰洛した第96代・南朝初代・後醍醐天皇は、五山別格の「本朝無双之禅苑」の宸翰(自筆文書)を与える。宗峰妙超の一流相承禅林(開山門流による寺院相続)とした。(「後醍醐天皇綸旨」)。五山の一に加えられる。この頃、7600石の土貢が入る寺領を有した。(「後醍醐天皇宸翰御置文」)。後醍醐天皇の祈願所になる。 1334年、旧10月、後醍醐天皇は、大徳寺を京都五山に列しさせ、第1の南禅寺と同列の上刹(じょうせつ)とした。建武新政権によって京都中心の五山制度が定められる。寺域(東は船岡山東崎、南は安居院大路、西は竹林、北は同山後社)を安堵する。(「後醍醐天皇綸旨」)。信濃伴野庄など一円不輸寺領になる。 1335年、後醍醐天皇が行幸する。命により官池を掘る。宗峰妙超は寺規十条を制した。 1336年、花園上皇(第95代)は、宗峰妙超により印可を受ける。光厳上皇は播磨国小宅三職などを安堵した。 1337年、花園法皇は、住持を宗峰妙超の一流相承(開山門流による寺院相続)とする。(「花園上皇御宸翰御置文」)。徹翁義亨を1世とした。大燈禅の道場になる。 1338年、徹翁は徳禅寺を開創した。 1341年、足利直義は京都五山より大徳寺を外した。また、大徳寺は自ら官刹から離脱し、より広範な布教のために十刹の下の「林下」(りんげ、格外)になり在野の禅寺になる。 1358年、北朝4代・後光厳天皇は荒廃していた大徳寺、龍翔寺を再興する。(「後光厳天皇綸旨案」) 1368年、徹翁義亨は大徳寺法度を制定する。(「大徳寺寺務定文」)。寺院経済、徹翁派による寺勢を確立する。 応安年間(1368-1375)/1370年とも、言外宗忠により如意庵が創建される。 1386年、旧7月、室町幕府3代将軍・足利義満の五山制度改定に伴い、大徳寺は北朝に付いたとして官刹(かんさつ)の「五山十刹」のうち京都十刹の第9位に落とされる。以後、官寺になり五山派に属した。住持の宗峰一流相承が崩される。 1390年、7世・言外宗忠の没後、その塔所として山内初の塔頭・如意庵が創建される。 室町時代、第96代・後醍醐天皇の建武中興の挫折により、大徳寺は幕府に南朝方と見られ、次第に衰微した。 1431年、養叟宗頤は幕府に願い出て、大徳寺は再び官刹から外れ、弁道所として在野の林下(りんげ)の禅寺になる。私寺に再び戻る。(「中正仲方書状」)。一流相承刹の禅寺になった。 1433年、大用庵が建てられる。 1453年、義天玄詔は大徳寺に紫衣で開堂する。全山が焼失した。塔頭・如意庵、大用庵のみが焼失を免れた。(『康富記』)。大用庵は移され、雲門庵の法堂、仏殿とされる。 1473年/1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)により多くの伽藍を焼失する。その後、衰微する。 1474年/1473年、第103代・後土御門天皇の勅命(綸旨)により、1474年に一休宗純は入住し、大徳寺第48代住持になる。一休は堺の豪商・尾和宗臨らの協力を得て復興を手掛けるが住しなかった。 1478年、尾和宗臨は方丈、如意庵を再建する。 1479年、尾和宗臨は法堂(仏殿)を再建した。 1481年、正門、偏門を再建する。(『一休和尚行実』) 1483年、松源院が創建される。 1491年/1490年/1429年-1441年、大徳寺四派の一つ、真珠庵派の拠点になる真珠庵が尾和宗臨により創建され、一休の塔所になる。以後、寺域、寺領拡大し、多くの塔頭が創建された。 1492年、東山・妙雲院を山内に移し養徳院とした。実伝宗真の塔所になる。 明王年間(1492-1501)/永正年間(1504-1521)、大徳寺四派の一つ、竜泉派本庵の拠点になる龍泉庵が、武将・多賀忠高により陽峰宗韶を開祖として創建される。陽峰の塔所になった。 1504年/永正年間(1504-1521)、大徳寺四派の一つ、龍源派(南派)本庵の拠点になる龍源院が、畠山、大内、大友氏により東渓宗牧を開祖として創建される。東渓の塔所になる。 永正年間(1504-1521)/1513年、大徳寺四派の一つ大仙派(北派)本庵の拠点、大仙院が六角政頼により古岳宗亘を開祖として創建される。古岳の塔所になった。 1509年、妙心寺は大徳寺派より独立する。大仙院が創建される。 1526年、連歌師・柴屋軒宗長により三門(山門)が立柱になる。 1529年、金毛閣(三門)が建てられた。 1533年、戦国大名・畠山義綱は興臨院を創建する。小渓紹怤(しょうけい-しょうふ)の塔所になる。 1535年、戦国大名・大友宗麟は瑞峰院を創建した。徹岫宗九の塔所になる。 1538年、天啓宗歅が住持になる。 1539年、隣接する白毫寺より敷地を得る。その後も、敷地、山林を取得する。 1541年、安井・龍翔寺が山内に移された。 1543年、正受院が創建になる。清庵宗胃の塔所になった。 1558年、笑嶺宗訢(しょうれい-そうきん)が107世に就く。 1565年、宣教師・ルイス・フロイスが大徳寺を訪れ『日本史』に記した。 1566年、戦国大名・三好義継は聚光院を創建した。笑嶺宗訢の塔所になる。 1568年、豊臣秀吉は禁制下付する。 安土・桃山時代、1582年、旧6月9日、明智光秀は、本能寺の変後、軍勢を伴い上洛した。五山・大徳寺に100枚を献じた。旧10月、豊臣秀吉は本能寺の変で亡くなった織田信長のために、1万の兵が警護する中で、7日間にわたる盛大な葬礼を行う。秀吉が重用した千利休の推挙があったためという。「大徳寺の焼香争い」として知られる。秀吉は、信長の菩提所として総見院を創建する。秀吉は本山、塔頭、末寺領を安堵、臨時課役、徳政を免除した。 1583年/1584年頃、総見院が完成する。 1585年、大慈院が創建され、天叔宗眼の塔所になる。秀吉は大徳寺で大茶湯を催した。秀吉は大徳寺、塔頭、末寺領などを安堵、臨時課役、徳政を免除した。 1586年、三玄院が創建される。春屋宗園の塔所になった。豊臣秀吉は黄金の茶室を御所より移し、人々にも披露した。 1588年、秀吉は母・大政所の寿塔として、天瑞寺を大徳寺内に建立する。方丈絵は狩野永徳一門が手掛けた。小早川、毛利氏は黄梅院を創建し、春林宗俶の塔所になる。 武将・大名・上杉景勝の供をして上洛した武将・直江兼続は、前の住職・南化玄興に会い、古文真宝抄21冊を借りて筆写した。直江は宋版『史記』『漢書』『後漢書』を贈られる。 1589年、秀吉は門前前敬田井の地子などを免除した。千利休は、山門(三門)の閣を増築し二層とし、自らの像を安置する。秀吉はこれに怒り、寺を破却しようとしたが、宗陳に止められる。千利休は聚光院を菩提所とした。長谷川等伯は三門障壁画、塔頭・三玄院障壁画を制作する。 1590年、旧7月22日、朝鮮通信使が往路で宿泊する。(『懲毖録』)。旧11月11日まで、滞在した。秀吉の命により、朝鮮国使・黄允吉ら3人と、大徳寺で筆話を行う。 1591年、大慈院を創建する。山門事件が起こる。秀吉は朱印地を下付した。 1592年、武将・蒲生氏郷は昌林院を創建した。旧8月6日、秀吉の母・大政所の葬儀が営まれた。 1596年頃、大和郡山の大光院が山内に移される。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、豊臣方戦国武将の塔頭建立が相次ぐ。「紫野に非ずんば仏法に非ず」といわれるほどに隆盛を極めた。 1598年、医師・曲直瀬道三は正琳院(後の玉林院)を建立する。月岑宗玩の塔所になった。 1602年、武将・細川忠興は高桐院を創建する。玉甫紹琮の塔所になる。 江戸時代、1603年、武将・金森長近は金龍院を創建する。 1606年、武将・大名・黒田長政は龍光院を創建した。江月宗玩の塔所になった。 1607年、第一回回答兼刷還使(朝鮮通信使)が定宿する。 1608年、沢庵宗彭が住した。戦国大名・前田利家夫人と利長は、芳春院を創建する。玉室宗珀の塔所になった。 1609年、正琳院が焼失した。武将・益田元祥が鐘楼を建立する。 1612年、大名・小堀遠州は龍光院内に孤篷庵を創建する。江雲宗龍の塔所になる。 1613年、幕府の「勅許紫衣之法度」発布により、大徳寺など7寺は、出世勅許を朝廷から得る前に、幕府に告知することが定められる。だが、大徳寺は応じなかった。 1615年、幕府は大徳寺などの抑圧のための「諸宗諸本山諸法度(大徳寺・妙心寺法度)」を制定する。大徳寺はこの元和の法度を無視した。徳川家康は2011石の御朱印を大徳寺に与える。 1617年、第二回回答兼刷還使(朝鮮通信使)が定宿する。 1622年、京の豪商・灰屋紹由は浴室を再建する。 寛永年間(1624-1645)、転輪蔵、法堂などが建立された。 1624年、第三回回答兼刷還使(朝鮮通信使)が定宿する。 1625年、回答兼刷還使(朝鮮通信使)は江戸より帰途の際に、当寺の住持・江月宗玩が三使(正使・副使・従事官)に茶酒を呈して歓待した。 1627年、幕府は「諸宗法度」を出し、勅許紫衣之法度の厳守を求める。大徳寺、妙心寺の紫衣勅許は無効にされる。 1628年、沢庵宗彭らは、法度に対しての抗弁書を京都所司代・板倉重宗に出す。 1629年、沢庵らは江戸に呼び出される。紫衣(しえ)事件は、幕府による寺院・僧侶の統制、朝廷と宗教界の関係への牽制を狙う。旧来の天皇による主要寺院の住持任命について、徳川家康が介入した。以心祟伝により幕府に抗した玉室宗珀、江月宗玩は江戸召喚、住持・沢庵宗彭は上山(山形)、玉室宗珀は陸奥棚倉(福島)へ流罪になる。大徳寺・妙心寺の高僧・前住諸老の紫衣が剥奪された。第108代・後水尾天皇は、この件に抗して突然に譲位したといわれている。(『細川家記』) 1630年、武将・益田元祥は寝堂を再建した。 1636年、現在の方丈が豪商・後藤益勝により、法堂が譜代大名・稲葉正則により、経蔵は那波宗旦により建立される。玄関、廊下が建て替えられた。開山大灯国師300御忌が執り行われる。江月、玉室、沢庵らが大徳寺に戻る。 1640年、宮中より勅使門が移された。 1641年、幕府は大徳寺の紫衣出世を復する。 1643年、孤篷庵が現在地に移転する。 寛文年間(1661-1673)、七堂伽藍が整い、現在の寺観になる。 1664年、仏殿が再建される。 1665年、本堂が造営された。 1667年、徳川家光は仏殿本尊を寄進する。 1707年、雲林院が再興される。 1745年、塔頭24、准塔頭59、末寺は25か国に280寺を数えた。(「末寺帳」) 1787年、御朱印寺領2011石、塔頭24、准塔頭65、末寺285あった。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈以後、塔頭の破却、統廃合が行われる。仏像、経典破棄、文化財などは焼かれたという。僧は還俗になる。 1871年、1875年、上知令により、寺領が没収される。 1872年、藤原玉淵が初代管長に就く。大徳僧堂(龍翔寺) を開く。 1873年、僧堂を塔頭・聚光院として開創する。 1876年、9月、臨済宗諸派が独立し、大徳寺派の本山になった。 1879年、全国でコレラが流行し京都でも犠牲者が出た。山内に、大阪陸軍病院分院として避病院が置かれ、患者を隔離収容した。 1886年、方丈南庭の明智門を南禅寺塔頭・金地院に移す。跡地に勅使門脇の唐門を移した。 1898年、11月11日、大徳寺で蘭方医・日野鼎哉(ひの-ていさい)の種痘創始50年記念祭を行う。 現代、1954年、小堀大嶺は大光院を移し再建する。 1959年、米国人の佐々木ルース(紹溪尼)は、塔頭・龍泉庵を再興する。日米第一禅協会日本支部を置く。 1966年、国宝、方丈の衣鉢の間が焼失し、障壁画「猿曳図」の一部が焼失した。 1968年、三門の解体修理が始まる。 1971年、立花大亀は如意庵、大用庵、松源院を合し、如意庵とした。三門が解体修理される。 1990年、利休居士400年忌で三千家(表千家、裏千家、武者小路家)合同法要厳修になる。 2000年、雲林院の遺構が見つかる。 2007年、境内の電柱、電線を地中化した。 2009年、方丈障壁画「猿曳図」が復元される。 ◆宗峰 妙超 鎌倉時代末期-南北朝時代の臨済宗の僧・宗峰 妙超(しゅうほう-みょうちょう、1282-1337)。男性。俗姓は浦上、諡号は興禅大灯国師、高照正灯国師など。播州(兵庫県)の豪族・浦上氏の生まれ。11歳で書写山円教寺の戒信律師に学ぶ。1303年、鎌倉・万寿寺で夢窓疎石の師・高峰顕日により出家、宋から帰国した洛西・韜光庵(とうこうあん)の南浦紹明(大応国師)に師事し、26歳の時に印可を受けた。1309年、東山の雲居庵で隠棲し、五条大橋の下で寝起きしたという。1315年頃、洛北の紫野の大徳庵(大徳寺とも)を開山する。帰依した赤松則村の寄進による。1325年、清涼殿での正中の宗論に侍者として参席し、諸宗派を論破した。1326年、大徳寺法堂を開堂する。1335年、大徳寺で寺規を制した。第96代・南朝初代・後醍醐天皇、第95代・花園天皇が帰依し、それぞれ正燈高照国師(1333)、興禅大燈国師(1337)の号を贈る。著『大灯国師語録』など。56歳。 1337年、死に臨んで、長年足を患い足が組めないにもかかわらず、無理に座禅を組んだため左膝を傷折したという。流血により衣は赤く染まった。最期は結跏趺坐し、遺偈を書き終えて逝ったという。修行の中で自己を見つめることを説き続けた。遺言により遺骨は方丈内に安置された。法嗣に徹翁義亨、関山慧玄、門派より一休、沢庵などが出ている。56歳。 ◆徹翁 義亨 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・徹翁 義亨(てっとう-ぎこう、1295-1369)。男性。俗姓は源氏、諡号は大祖正眼禅師(しょうげんぜんじ)、追諡は天応大現(てんのうたいげん)国師。出雲(島根県)の生まれ。19歳で出家し、1279年、建仁寺で渡来僧・鏡堂覚円(きようどう-かくえん)により剃髪したともいう。南禅寺の通翁鏡円(つうおう-きょうえん)に参じた。東山の雲居(うんご)庵に隠棲していた宗峰妙超の門に入り、法嗣になる。妙超が大徳寺を開くのに随い、妙超の没後、1338年、勅により大徳寺1世として入寺した。別に寺前に徳禅寺を開創した。「徳禅寺法度」を制し住職は門弟相承とした。1368年、大徳寺三法を制し、教団運営の基礎を築く。守禅庵、摂津・般若寺、但馬・安養寺を開創した。諡号は1528年、大祖正眼禅師、1638年、大応(てんおう)大現国師。 大灯門派興隆の基礎をつくった。法嗣に言外宗忠。75歳。 ◆養叟 宗頤 南北朝時代-室町時代中期の臨済宗の僧・養叟 宗頤(ようそう-そうい、1379-1458)。男性。諡号は宗慧大照禅師。京都の生まれ。1383年、東福寺・正覚庵の九峰韶奏に師事、建仁寺の天潤庵に掛塔、土佐・吸江庵、播磨書写山円教寺を経て、建仁寺に戻る。華叟宗曇に参じ、1414年、印可された。1423年、道号「養叟」を与えられる。師と共に塩津・高源院に移る。華叟没後、栂尾梅ヶ畑に庵を結ぶ。1429年/1445年、大徳寺26世。大徳寺・大用庵を創建し、塔所とした。堺の陽春庵の開山、1441年、室町幕府に請い、十刹からの除外を認められる。1453年、大徳寺火災後、仏殿を再興する。1457年、諡号「宗慧大照禅師」。法嗣に春浦宗熙。一休は養叟の商人に対する得法を批判した。語録『徹翁和尚語録』。83歳。 ◆一休 宗純 室町時代前期-後期の臨済宗大徳寺派の僧・一休 宗純(いっきゅう- そうじゅん、1394-1481)。男性。幼名は周建、諱は宗純、号は狂雲子、夢閨、天下老和尚など。京都の生まれ。父・北朝第6代・第100代・後小松天皇の落胤(第一皇子)、母・公卿花山院某娘は後宮を追われ嵯峨野の民家で一休を産んだという。1399年、6歳で京都の安国寺・象外集鑑に随い周建と安名される。嵯峨・宝幢寺の清叟師仁、1406年、建仁寺に移り、霊泉院の慕哲竜攀に詩を学ぶ。1409年、建仁寺を脱する。壬生の清叟に随う。1410年、17歳の時、西金寺・謙翁宗為(けんおう-そうい)の弟子になり宗純と改める。1414年、師を失い自殺未遂の後、1415年、近江・祥瑞庵の華叟宗曇(かそう-そうどん)の弟子になり、1418年、一休の号を授けられた。1420年、大悟し印可を受ける。1422年頃より、風狂と呼ばれた。1428年師・宗曇没後、近畿一円を放浪する。1440年、請われて大徳寺・如意庵に入るが10日後に去る。1442年、謙(譲)羽山に尸陀寺(しだじ)を創建した。1447年、大徳寺の抗争を嫌い、謙羽山に入り断食により自死をはかる。1448年、売扇庵に寓し、1451年頃、兄弟子・養叟と対立する。1452年、瞎驢庵(かつろあん)に移る。酬恩庵を始める。1456年、山城薪に妙勝庵を復した。1459年、徳禅寺住持、1461年、安井・竜翔寺を興す。1462年、病になり桂林寺に移り、1463年、賀茂・大燈寺、瞎驢庵。応仁・文明の乱(1467-1477)で瞎驢庵が焼失し各所転々とする。1469年、大和、和泉、摂津住吉などに移る。1472年(1470年/ 1471年とも)、住吉大社薬師堂で見初めた旅芸人の盲目・森女(しんじょ)を、1473年より、酬恩庵に引き取り住まわせた。1474年、第103代・後土御門天皇の勅命により、81歳で大徳寺第48代として再興した。1478年、妙勝庵に再住。1481年、酬恩庵で亡くなり、寿塔「慈楊塔」に葬られた。1491年、大徳寺・真珠庵にも分塔される。 一休は権威を嫌い「風狂の聖」と呼ばれた。弟子に岐翁紹禎などあり一休派と呼ばれた。一休は、詩人としても知られ、詩集「狂雲集」がある。後世、江戸時代以降に、史実ではない「一休噺」などの頓智話が作られている。著『自戒集』。87歳。 ◆祖渓 宗臨(尾和 宗臨) 室町時代後期の堺の豪商・祖渓 宗臨(そけい-そうりん、?-1501)。男性。通称は四郎左衛門、号は祖渓、 尾和(おわ)宗臨。貿易商で、明貿易で富を得た。大徳寺の一休宗純に参禅した。応仁・文明の乱(1467-1477)後、大徳寺の再建を助けた。文明年間(1469-1487)、仏殿、方丈、大厨、塔頭・大用庵、如意庵、徳禅寺などを再建した。方丈の再建では、西域諸国の貿易に従事した持ち船の帆柱を厨庫の棟梁にあて、船板は腰板に使用したという。一休没後、1491年、一休のために真珠庵を創建した。 真珠庵(北区)に葬られる。遺言により資産は、代々にわたり当庵の修復に当てられた。 ◆沢庵 宗彭 室町時代後期-江戸時代前期の僧・沢庵 宗彭(たくあん-そうほう、1573-1645)。男性。法諱は季喜、宗彭、道号は沢庵、号は冥之、東海、暮翁、俗姓は秋庭。但馬国(兵庫県)の生まれ。1582年、10歳で浄土宗・唱念寺に入寺、堪蓮社衆誉につく。1586年、出石・宗鏡寺・勝福寺の希先秀先に師事し受戒、1592年、董甫紹仲に参じ、大徳寺・三玄院の春屋宗園を拝した。1594年、菫甫に伴い大徳寺、さらに近江・瑞岳寺に移る。1603年、堺・陽春庵の一凍紹滴に師事、1604年、印可を受け沢庵(澤庵)の号を得る。1607年、徳禅寺に移り、1609年、大徳寺153世住持を3日で辞した。大仙院、養徳院に居した。1614年、大仙院の書院建立、1616年、出石・宗鏡寺を再興、1617年、堺に南宗寺を移して再興、1618年、海会寺を再興、1629年、朝廷と幕府が対立した紫衣事件で玉室宗珀、江月宗玩らと幕府に抗議書を提出し出羽国配流となる。1632年、赦される。1634年、大徳寺に戻り、二条城の徳川家光に謁した。祥雲寺初祖。1635年、幕命により江戸に赴く。1636年、江戸城に招かれる。1637年、台命により江戸に赴く。1639年、家光の信篤く、江戸・萬松山東海寺に住持として招かれる。東海寺後山に葬られた。大仙院第7世。『沢庵和尚法語』『不動智神妙録』など。73歳。 茶人・千宗旦と親交があり、墨蹟は茶掛けとし重用された。『医説』など医学書も著す。 ◆千 利休 室町時代後期-安土・桃山時代の茶人・千 利休(せん-の-りきゅう/せん-りきゅう、1522/1521-1591)。男性。本姓は田中、幼名は与四郎、法名は宗易(そうえき)、別号は抛筌斎(ほうせんさい)。父・堺の魚問屋田中与兵衛。祖父・千阿弥は、足利義政の同朋衆であり、堺に移ったという。父は納屋衆(なやしゅう)になり、千阿弥より「千家」と称したという。書院台子の茶を北向道陳(きたむき-どうちん)に学ぶ。1540年頃、10歳代で武野紹鷗(たけの-じょうおう)に茶の湯を学ぶ。堺・南宗寺に参禅し、宗易(そうえき)と改めた。その後、抛筌斎(ほうせんさい)と号した。21歳で家督を継ぎ、1542年、宝心妙樹(ほうしん-みょうじゅ)と結婚した。1544年、初の茶会記録が残る。1574年/1573年、織田信長の茶頭の一人になる。先妻没後、1578年、堺の宗恩(そうおん)と再婚する。1582年、本能寺の変後、1583年、豊臣秀吉の茶頭になり側近政治に関与する。1586年/1585年、秀吉の関白就任御礼の禁中献茶に、秀吉の後見として茶を点てた。第106代・正親町天皇より「利休」の号を賜る。1587年、北野大茶湯にも演出に関わる。1589年、大徳寺山門の二層部分を寄進した。住持により利休の木像が安置された。1590年、秀吉の小田原攻略に従軍する。小田原より古田織部に自作の竹花入、書状を送る。1591年、大徳寺山門事件の責任をとり、堺に蟄居になる。その後、秀吉に京都へ呼び出され、切腹を命じられた。京都葭屋(よしや)町聚楽の屋敷内で茶を点てた後に自刃した。妻・宗恩がその遺骸に白い小袖をかけたという。首は一条戻橋で晒首された。前田利家、古田織部、細川忠興らの助命嘆願はかなわなかった。なお、利休は切腹せず、逐電(逃げ失せる)したとの説がある。70歳。 村田珠光以来の侘び茶を大成し、茶会の形式、点前作法、茶道具、茶室露地、懐石などに創意を凝らした。茶の湯の典型を示した。墓所は大徳寺・聚光院にある。 ◆牧谿 宋末-元初(13世紀後半)の画僧・牧谿(もっけい/ぼっけい、?-?)。詳細不明。男性。法緯は法常。無準師範の弟子という。杭州西湖畔・六通寺(りくつうじ)の開山になる。宰相・賈似道(かじどう)を非難し、追捕を受け、越(えつ、紹興)の丘氏に難を避けた。龍、鳥獣、山水、人物などを描く。禅宗を通じ日本にも絵がもたらされた。日本の水墨画にも影響を与え、長谷川等伯なども学んだ。 ◆平 康頼 平安時代後期-鎌倉時代前期の武士・歌人・平 康頼(たいら-の-やすより、1146?-1220)。男性。平判官(へいほうがん)康頼、法名は性照。阿波国(徳島県)の生まれ。父・信濃権守・中原頼季ともいう。北面の武士から後白河院(第77代)の近臣、衛門府官人になる。1174年、検非違使尉に任官された。1177年、藤原成親、俊寛らと鹿ケ谷で会合を開き、後白河法皇を擁した平家打倒の計画を企てた。俊寛らとともに鬼界ヶ島(硫黄島)に流された。(鹿ヶ谷事件 ) 。その途中、周防国で出家した。1179年、許されて帰洛、京都・雙林寺付近の山荘に移り、説話集『宝物集』を編纂したという。(『平家物語』)。1186年、源頼朝により阿波国麻殖保(おえ) の保司に任じられた。康頼は、かつて尾張国にあり、野間荘の源頼義の荒廃した墓を訪ねた。修復のために水田を寄進し小堂を建て追善を行なとして鎌倉幕府が賞したためという。74歳?。 今様を後白河法皇に習い、和歌にも優れた。大徳寺(北区)境内に供養塔が立つ。 ◆狩野 永徳 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・狩野 永徳(かのう-えいとく、1543-1590)。男性。名は州信、通称は源四郎。父・狩野松栄の長男。1552年、祖父・元信とともに室町幕府将軍・足利義輝へ正月参賀に赴く。1566年、創建の大徳寺・聚光院の障壁画を父と制作する。1576年、織田信長の安土城、1583年、総見院、1585年、豊臣秀吉の大坂城、1586年、正親町院御所、1587年、秀吉の聚楽第、1588年、大徳寺・天瑞寺、1589年、後陽成天皇の内裏、1590年、京都御所などの障壁画を一門とともに手掛ける。東福寺法堂天井の龍図制作中に急逝した。龍図は弟子・山楽が引き継ぐ。48歳。 1574年、足利義輝の注文により23歳で描いた「上杉本洛中洛外図屏風」は、織田信長から上杉謙信に贈られたといわれている。大徳寺に「織田信長像」、大徳寺・聚光院に障壁画がある。 ◆黄 允吉 朝鮮王朝中期の官人・黄 允吉( ファン・ユンギル/こう-いんきつ、1536-?)。詳細不明。字は吉哉、号は友松堂。1561年、科挙に合格した。1590年、日本通信正使として来日し、京都・大徳寺で豊臣秀吉と会見した。帰国後、朝鮮国王宣祖への復命に際し、秀吉の朝鮮出兵が確実であると報告した。允吉は官界では西人派に属した。日東人派の副使・金誠一は異論をとなえ、政府内に論争が起こる。朝鮮王朝は、本格的な防衛対策を講じなかった。文禄の役(壬辰倭乱)勃発以後の消息は不明。 ◆長谷川 等伯 室町時代後期-江戸時代前期の画家・長谷川 等伯(はせがわ-とうはく、1539-1610)。男性。名は又四郎、帯刀(たてわき)、号は信春。能登(石川県)畠山家家臣・奥村家に生まれた。染め物屋を営む長谷川宗清の養子になる。義父から絵を教わる。雪舟門弟・等春の弟子・宗清に学び、1564年、信春(しんしゅん)と称し、熱心な法華信徒として仏画「十二天像」を描く。1571年、本法寺を頼り妻・妙浄、子・久蔵と共に上洛、狩野永徳に入門するが後に出る。千利休、本法寺10世・日通、大徳寺・春屋宗園らと親交を結ぶ。1589年、大徳寺三門障壁画、塔頭・三玄院障壁画を制作する。この三玄院事件により世に認められ、長谷川派は狩野派に拮抗した。1590年、京都所司代・前田玄以は、仙洞御所対屋障壁画を等伯に描かせようとする。だが、永徳は勧修寺晴豊によりこれを覆した。1590年、その永徳は急逝する。1591年、等伯は、秀吉が愛息を弔うために建てた祥雲寺障壁画を手掛け、派を確立した。1599年、亡き子・久蔵菩提のために「仏涅槃図」を完成させた。「自雪舟五代」と署し、雪舟画系であるとした。1604年、法眼に就く。1610年、家康に招かれ江戸に着き亡くなる。長谷川派の祖。72歳。 等伯は大徳寺蔵の牧谿(もっけい)画より多大の影響を受け、筆法、構図も模倣している。特に牧谿筆「猿猴図」「龍虎図」に学び、次第に独自の進化を遂げた。 ◆仏像・木像 ◈仏殿の須弥壇上に、本尊「釈迦如来像」を安置する。 ◈三門上層に、「釈迦三尊像」、「十六羅漢像」、「千利休像」を安置する。 ◆建築 禅宗伽藍配置になっており、南から北へ、南門、勅使門、山門(三門)、仏殿、法堂、さらに庫裏が一直線上に建ち並ぶ。建物は南面し、仏殿、法堂が揃う近世の遺例になる。 ほかに、総門、浴室、経蔵、鐘楼、方丈などが建つ。 ◈「勅使門」(重文)は、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1614)に建立の御所の陽明門が、江戸時代前期、1640年に移築された。第108代・後水尾天皇により贈られたという。 虹梁、肘木、懸魚に安土・桃山時代の絵様彫刻が施されている。1間1戸、四脚門、切妻造、前後軒唐破風付、檜皮葺。 ◈「山門(三門)」(重文)は、室町時代後期、1526年/1525年に下層が建立された。一休禅師の参徒で連歌師宗長に一階が完成する。安土・桃山時代、1589年に利休の寄進により、上層二階の金毛閣が完成した。資金難により松材が多用されている。 「山門」とは龍宝山の門を、「三門」とは三解脱門(空門、無相門、無作門)をいう。私心を離れ、天真世界を意味する。「一端、山門をくぐり境内に入る者は、金毛の獅子となって下化衆生せんことを」より、金毛とは金毛の獅子(優れた禅僧)を意味している。 楼上には釈迦三尊像、十二羅漢像、利休の木像が安置されている。天井龍、天人図は長谷川等伯筆による。禅寺山門では東福寺三門に次いで古い。5間3戸、二階二層門、入母屋造、本瓦葺。 両山廊付。2間2間、一重、切妻造、本瓦葺。 ◈「梶井門(開けずの門)」は、天台座主在京時の梶井御所の門になる。御所は、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)以前には大徳寺の南にあった。第96代・南朝初代・後醍醐天皇皇子・大塔宮護良親王は、大徳寺大檀那になり、御所は徳禅寺になった。 ◈「唐門」(国宝)は、方丈前庭にある。細部まで観賞すれば日が暮れるとして、「日暮門(ひぐらし-もん)」とも呼ばれている。「京の三唐門(ほかに豊国神社唐門・西本願寺唐門)」の一つになる。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)/1573年-1614年に、豊臣秀吉が建立した聚楽第に建てられた。江戸時代前期、1603年に越後・村上周防守忠勝が遺構を譲り受け移築したという。京都府教育委員会による修理工事の際に、「慶長八年(1603年)」の棟札が見つかり「官門賜」と記されていた。錺(かざり)金具には「天正」と刻銘されていた。 以前は勅使門の西にあり、この地の明智門を南禅寺塔頭・金地院に移したため移築された。江戸時代後期、1868年に方丈前に移されたともいう。 極彩色の彫刻が施されている。渦巻く波紋より跳ねた2匹の鯉が双龍になり、宝珠を求めている。菊桐紋に錺金具が用いられている。日光東照宮の日暮門の模型という。軒廻りに彫刻が施されている。 四脚門、切妻造、前後軒唐破風付、檜皮葺。 ◈「仏殿」(重文)は、大現国師により創建された。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失し、室町時代後期、1479年、一休和尚の請、堺の豪商・尾和宗臨の寄進などにより再建される。江戸時代前期、1665年、京都の豪商・那波屋常有によって改めて建造された。正面須弥壇上に本尊・釈迦如来像を安置する。障屏に海北友松筆「雲竜図」、天井に狩野元信筆「天人散花の図」がある。 床は床瓦敷。正面中央に両開きの桟唐戸、左右両端に花頭窓、波形連子の透欄間。禅宗様、3間3間、一重裳階付、入母屋造、本瓦葺。 南端木造渡廊は1間1間、北側廊下は7間1間、一重、切妻造段違、本瓦葺。 ◈「法堂(はっとう)」(重文)は、鎌倉時代後期、1325年に、宗印禅者を檀越として修造を始める。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)によって焼失した。一休が仏殿を再建し、仏殿と兼用された。江戸時代前期、1636年、小田原城主・稲葉丹後守正勝、その遺命により子・正則が現在地に再建した。 天井の龍「雲龍図」は、江戸時代前期、1636年の狩野探幽(1602-1674)の筆による。床は床瓦敷。禅宗様、7間6間(5間4間)、一重裳階付、入母屋造、本瓦葺。 ◈「方丈」「玄関」(国宝)は、当初、玄慧法印により寄進され、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。江戸時代前期、1636年/寛永年間(1624-1643)に京都の豪商で一休の参徒・後藤縫殿益勝の寄進により建立された。 本来の方丈は6室からなるが、8室造られている。意匠手法は簡素明快になっている。内部背面に大燈国師(宗峰妙超)の塔所である開山堂(雲門庵)があり、遺骨と像、花園法皇の御髪塔を安置している。第103代・後土御門天皇の宸筆がある。襖絵は84面(重文)あり、狩野探幽・斎筆による。 桁行6間・98尺6寸(29.9m)、梁間1間・56尺2寸(17m)。一重、入母屋造・唐破風造、桟瓦葺。背後に雲門庵付属。 ◈「寝堂(しんどう)」(重文)は、江戸時代前期、1630年に建てられた。茶堂とも呼ばれた。方丈玄関と廊下で結ばれている。 2間3間、一重、切妻造、妻入、檜皮葺。 ◈「経蔵」(重文)は、江戸時代前期、1636年に建立された。京都の豪商・那波宗旦(なは-そうたん)の寄進による。禅宗様であり、粽柱(柱上下端を丸く削ったもの)、波形欄間、花頭窓などの特徴がある。 3間3間、一重、宝形造、本瓦葺、八角輪蔵付。 ◈「浴室」(重文)は、江戸時代前期、1622年/1620年に灰屋紹益により再建された。 6間5間、一重、切妻造、妻入、本瓦葺。 ◈「庫裏」(重文)は、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。文明年間(1469-1487)、淡路屋寿源により再建された。江戸時代前期、寛永年間(1624-1643)/1636年頃に旧方丈の古材により改造、修復された。室町時代の様式が残る。切妻造、入母屋造。 妻壁に虹梁大瓶束、海老虹梁。桁行26.0m、梁間19.0m、一重、西面し正面切妻造、背面(東)入母屋造、桟瓦葺。 ◈「廊下」(重文)は、江戸時代前期、1636年頃に建立された。5間1間、一重切妻造、桟瓦葺。 ◈「鐘楼」(重文)は、安土・桃山時代、1599年/1583年に建立された。益田元祥らの寄進による。江戸時代後期、文政年間(1818-1830)に現在地に移転された。 3間2間、袴腰付、入母屋造、本瓦葺。 ◈「侍真寮(じしんりょう) 」(重文)は、室町時代後期、1467-1572年に建立された。桁行12.2m、梁間4.0m、一重、切妻造、桟瓦葺。 ◆文化財 ◈絹本著色「大灯国師(宗峰妙超)頂相」(国宝)(115.5×56.5㎝)は、南北朝時代、1334年の作になる。椅子に座り手に警策を持つ53歳の写実的な像で自賛がある。 ◈南北朝時代、1307年の大灯国師筆「投機偈喝」(重文)(32.4×48.2㎝)。 ◈南北朝時代の大灯国師書写「景徳伝燈録」15冊(25.1×18.7㎝)は、32歳の時のもので禅の指針という中国の書籍を写した。 ◈14世紀の彩色の木造「大灯国師(宗峰妙超)像」。 ◈14世紀「後醍醐天皇像」(重文)。 ◈南北朝時代、1334年に豊臣秀吉を経て千利休が寄進したという「大応国師頂相」(重文)。 ◈南北朝時代、1333年の「後醍醐天皇宸翰(しんかん)御置文」(国宝)は大灯国師に贈られ、大徳寺は本朝無双の大禅院とした。 ◈南北朝時代、1333年の「後醍醐天皇綸旨」。 ◈「大灯国師墨蹟徹翁号」(重文)。 ◈京仏師・藤原種久作の江戸時代前期、1656年の養徳院の実伝宗真像。 ◈南宋末(13世紀)の画僧・牧谿(もっけい)筆の水墨画の傑作「観音、猿、鶴図(観音猿鶴図)」3幅(国宝)がある。 それぞれ夏、秋、春を表し、四方四季障壁画の一種になる。3幅中央の「観音図」は、岩場に座禅し瞑想する姿を描いている。淡墨で白光を放つ。「猿猴図」は、樹木の上で寒さに耐え抱き合う親子の猿を描く。目鼻が顔の中心に凝縮し、輪郭線を描かず、柔らかな毛並みを表現した。長谷川等伯(1539-1610)がこの絵に多大な影響を受け筆法を学び、「竹林猿猴図屏風」を描いた。「東山御物(ひがしやま-ごもつ)」になる。御物とは、室町時代に中国よりもたらされた「唐物(からもの)」をいい、宋元のものは特に珍重され将軍家に蒐集選定された。足利義満(1358-1408)を経て室町時代末に大徳寺所蔵になる。曝涼(10月第2日曜日)で、本坊方丈正面中央に掛けられる。 ほかに牧谿「龍虎図」双幅2組も、長谷川等伯に影響を与え、江戸時代前期、1606年の「龍虎図屏風」(ボストン美術館所蔵)を生んだ。 ◈安土・桃山時代、1584年(1582年以降とも)、狩野永徳(1543-1590)筆という「織田信長肖像画」は、本能寺の変の2年後に描かれた。細面、切れ長の目、眉間に縦皺が刻まれている。当初は派手な色遣いだったのを、信長3回忌を前に豊臣秀吉(1537-1598)が地味な色合いと、さらに太刀、短刀から脇差のみに書き直させたとみられている。 ◈紙本著色「釈迦三尊像」(重文)、狩野正信(1434-1530)筆。 ◈狩野松栄(1519-1592)筆、室町時代後期、1563年作、紙本著色「仏涅槃図」明兆の「大涅槃図」、長谷川等伯の「仏涅槃図」と並び「三大涅槃」と呼ばれる。 591×352㎝。京都国立博物館蔵。 ◈狩野探幽(1602-1674)が江戸時代前期、1641-1646年に描いた紙本金地着色「四季松図屏風」六曲一双(各156.5×367㎝)は、四季折々の4本の赤松のみを描く。秋に枝に絡まる蔦が紅葉し、冬に幹が冠雪する。 ◈「一切経」は経蔵にある。経典3500冊とともに回転式の八角輪蔵(はっかく-りんぞう)内に納められている。輪蔵は、回転式の経庫であり中心に柱がある。一回転させると、納められている経典全てを唱えたのと同じ功徳があるとされた。中国・梁時代(南北朝時代)の傅大士(ふ-だいし、497-569)が考案したとされる。 経蔵内には、椅子に座した傅大士像を中央に、左に両手で斜め下を指す普建(ふげん)立像、右に両手を上げ掌を見せる普成(ふじょう)立像も祀られている。普建は、父・傅大士が水面を見て悟ったことを暗示し、普成は悟りを開いたことを喜んでいる様を表しているという。 ◈現在、山門上層に安置されている「千利休木像」は、利休(1522-1591)切腹の原因になったものという。利休が右手に杖を持つ立像で、大徳寺に雪見に訪れた際の姿という。江戸時代末期には、岡山藩家老で茶人の伊木忠澄(1818-1886)の屋敷内に祀られていたという。今日庵・利休堂の木像を写したという。近代、1877年に大徳寺に寄進された。 ◈現代、2020年から京都府文化財保護課による方丈(国宝)の解体修復工事が行われている。この際に、製作年代が記された畳としては国内最古になる畳が発見された。 方丈の畳は、江戸時代前期、1636年に製作され、大部分は1635年の再建時のものとみられている。敷かれていた畳は114枚あり、うち4枚の畳裏に墨筆で「寛永十三(1636年)丙子年 結夏日(けつげび、夏安居[げあんご]の初日、陰暦で4月中旬)」と記されていた。 畳は稲藁などを圧縮した芯材の畳床に、い草を編込み織り、畳表を被せ端に畳縁を縫い付けている。畳を敷く位置などの墨書が約100枚も確認され、畳表を交換しながら寛永の再建時から使ってきたとみられている。 なお、現存最古の畳は奈良時代のもので、正倉院にある。 ⋄現代、2022年4月下旬に、修復中の方丈南東の屋根を支える垂木と化粧裏板の間から、鑿(のみ)(全長23㎝)が見つかった。持ち手は木製(樫)であり、刃(鉄製)(長さ13㎝、幅1.7㎝)あった。「両刃」形式であり、主に中世に用いられた。木材を粗く削り彫る際に使用された。現在ではほとんど使われない。鑿は、建立時に大工が使用していたものとみられている。 ◆大徳寺版 ◈「大徳寺版」として、鎌倉時代末期-南北朝時代・室町時代に開版された。『虚堂和尚語録』『大応国師語録』『大灯国師語録』などがある。 ◆障壁画 ◈方丈に江戸時代の天才と謳われた狩野探幽(1602-1674)の83面、墨画障壁画(重文)がある。寄進は佐久間将監直勝による。江戸時代前期、1641年作の作品群は雲門庵、室中上間二之間、二間二之間に「山水図」48面、塔所壁貼付「禅会図」6面、内陣に「竜虎図」2面、内陣仏壇之間、下間一之間壁に「梅柳禽鳥図」10面、内陣下間一之間、仏壇之間に「陰士図」4面、上間一之壁貼付に「猿曳図」1面、下間一之間に「芦雁図」4面、付知客寮、副司寮に「山水図」8面などからなる。 ◈江戸時代(17世紀)の狩野探幽筆の紙本金地着色「四季松図屏風」。156.5×367cm。京都国立博物館寄託。 ◈三門天井画「迦陵頻迦(かりょうびんが)像」2面(重文)は、安土・桃山時代、1589年の長谷川等伯(1539-1610)筆、上半身が天女で下半身が鳥を描く。ほかに「天人像」2面、「龍図」2面、「仁王像」。「龍図」の傍らに「等白」と銘が入る。長谷川等伯と名乗る過渡に当たり、唯一の使用例になる。 ◆雲龍図 法堂天井の龍「雲龍図」は、江戸時代前期、1636年の狩野探幽(1602-1674)の筆による。35歳の時の作品であり、初期の力作といわれている。「鳴き龍」とも呼ばれ、敷瓦上で手を叩くと共鳴し、龍が鳴いたように音が堂内に響く。 ◆梵鐘 「梵鐘」は、250.1[112.7]Hzの雅楽の「盤渉調(ばんしき-ちょう)」になる。 ◆庭園 唐門(国宝)内側に、枯山水式の方丈庭園(史跡・特別名勝)がある。 ◈「東庭」は、江戸時代前期の小堀遠州(1579-1647)の作庭という。当初は、鎌倉時代後期、正中-嘉暦年間(1324-1329)に大徳寺の建立と同時に作庭されたという。その後、火災により荒廃し、江戸時代前期、1636年の後藤益勝による方丈再建の際に整備されたという。 庭面は奥行きのない狭い長方形で、広く見せるために、庭面はわずかに台形になっており北側が広くなる。また、東へわずかに傾斜している。巨石、立石、空滝、刈込、樹木により構成されている。高い垣と手前の低い樫の二重垣を背に、白砂に石(横石、臥石)と刈込が横に一列に配されている。七五三石組、十六羅漢石組ともいう。5群の平庭であり、かつては生垣の上、東方向に比叡山、東山、鴨川を見て借景にしていたという。 ◈「南庭」(東西12間×南北8間)は、江戸時代前期、1636年に169世・天佑紹杲(てんゆう-じょうこう、1586-1666)の作庭とも小堀遠州作ともいう。前者が有力説になる。 石組、海を表す白砂、砂盛などで構成されている。門側の線上には白砂のみが敷かれ、砂紋が引かれる。一対の立砂が盛られている。その右手に苔の島に二石が据えられている。東の、山形の椿の大刈込は、東山に連なっているという。南東隅、植栽の椿の下に、巨石の三石が据えられている。これらの立石は、三尊石組ともいわれている。また、右の二つの立石(観音石、不動石)は涸滝ともいい、鴨川の黒石と紀州の青石で組まれている。手前の白砂紋に水分石(みずわけいし/みくまりいし、波分石)が置かれている。右の観音石の脇に小さな遊漁石(鯉魚石)が据えられている。その右に横石が置かれ、わずかな隙間が開けられ、これは峡谷を意味するという。奥の低い滝より流れ下った水は、この狭谷を通って大海に流れ込む。鯉がその渓谷を遡上しようとしている。 ◈本堂前庭に、一休が盆栽の松を庭に植えたという手植え松がある。樹齢600年以上とされ、近くに徹翁義亨が勧請した春日大社の祠がある。 ◆本庵塔頭 大徳寺の本庵塔頭としては、室町時代中期、永亨年間(1429-1441)、1490年に開祖・一休宗純により真珠庵が創建される。大徳寺四派の一つ真珠庵の拠点になる。 室町時代後期、明応年間(1492-1501)、開祖・陽峯宗韶により龍泉派が創建された。龍泉派の本庵になる。 室町時代後期、1502年、永正年間(1504-1521)、開祖・東溪宗牧により創建される。南派の本庵になる。 室町時代後期、永正年間(1504-1521)、開祖・古嶽宗亘により創建された。北派の本庵になる。 ◆塔頭 塔頭(たっちゅう)とは、子院のことで、墓碑を意味し、亡き師の塔の近くに庵を結んだことから名づけられた。鎌倉時代から室町時代に宋から帰った留学僧が持ち帰った唐宋音による発音の一つという。 境内の塔頭は、総見院、千家の菩提所がある聚光院など23ある。このうち常時拝観ができるのは、龍源院、瑞峯院、大仙院、高桐院の4院になる。本坊、他の塔頭は特別公開になっている。 キリシタンとの関わりも深い。キリシタンと堺の商人、茶道との結びつきも指摘される。当時の堺は南蛮貿易の拠点であり、宣教師も多数滞在していた。堺出身の利休周辺にも信者が多い。当寺の関係者としても、玉林寺の曲瀬玄朔、高桐院の細川ガラシャ、狐篷庵の小堀遠州、聚光院の利休、瑞峯院の大友宗麟、大光院の豊臣秀長、芳春院の前田利家夫人、龍光院の黒田長政などがいる。なお、「利休七哲」のうち、高山右近、蒲生氏郷、牧村兵部が信者だった。 茶の湯の所作とミサの関連も指摘されている。濃茶の回し飲みはミサの聖杯(カリス)、喰籠の菓子とミサの聖体皿のホスチア(パン)、袱紗(ふくさ)さばき・茶巾の扱いと聖杯の拭き方などの類似性があるともいう。 ◆利休・山門 利休は、織田信長の茶頭になり、本能寺の変後は豊臣秀吉に仕え、後に茶頭となる。禁裏茶会の際に利休居士の号を勅賜した。3千石の知行を受け、関白秀吉と同じ茶席で茶を指導する。 大徳寺山門(金毛閣)は、一休禅師の参徒・連歌師宗長の寄進により、室町時代後期、1529年(1526年とも)に竣工された。1589年(1590年とも)、二階部分が利休によって増築される。上層には、「壇越泉南利休老居士修造」の梁木銘がある。利休は自らの木像を寄進したといわれている。雪駄姿に頭巾を被り、杖をついた雪駄履きの像で、大徳寺に雪見の際に訪れた姿という。像は山門上層に安置された。これには古渓宗陳が関わったともいう。 秀吉は激昂した。門は、勅使も秀吉も通るため、不敬不遜として利休に切腹を命じた。利休が命乞いをすれば、秀吉はそれを許したとされるが利休は応じなかった。秀吉が切腹を命じた理由として、利休が茶器の売買に不正を働いたとされたこと。弟子の万代屋宗安に嫁いだ利休の娘・お吟を秀吉が側室に所望したが、利休はそれを断った。東国の北条・伊達氏に対する政策を巡り、石田三成と対立しその報復による。利休が秀吉の朝鮮出兵に反対していたなどの諸説がある。 旧2月13日、利休は堺への蟄居を命じられる。細川三斎、古田織部のみが淀まで見送りに来ていたという。旧2月26日、京都に戻る。旧2月28日、利休は聚楽第屋敷で自刃した。利休木像は堀川の一条戻り橋で磔にされ、利休の首もその足元に晒された。 現在、木像は山門に安置されている。木像は、岡山池田藩筆頭家老で茶人・伊木三猿斎(中澄)の祖堂に祀られていたものが、近代、1888年になって奉納された。 ◆京都五山・十刹 朝廷・幕府が定めた禅宗官寺の寺格には、五山、十刹(じっさつ)、諸山(しょざん)の3種あった。 五山は、「京都五山」に、南禅寺・天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺がある。「鎌倉五山」に、建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺がある。禅宗(臨済宗)の主要寺院をいう。 五山制度はインドに由来し、中国では南宋代の五山官寺制度があり、五山、その下に十刹、35カ寺の諸山が置かれた。日本では鎌倉時代末に、当初は鎌倉五山として採り入れられた。南北朝時代に京都の寺院も入るようになる。1341年に5カ寺の定めが崩れ、1386年以降は、京都五山が鎌倉五山より優位に立った。室町時代に官寺の制度として確立した。 大徳寺は「林下(りんか)」といわれ、これらの制度から外れていた。林下は、幕府の保護を一切受けず、五山の隣にあることから「山隣派」などと呼ばれた。朝廷と関わりが深かった大徳寺・妙心寺と、地方で勢力伸長させた曹洞宗・永平寺があった。 五山は十方住持制という住持就任の際に、門流に固定せず幅広く人材を採用した。これらの寺院を十方住持刹といった。林下は一流相承制(徒弟院)という、門流による寺院相続を採った。次第にすべての寺院が一流相承制になった。南北朝時代、1333年、後醍醐天皇宸翰、1337年、花園法皇宸翰により、大徳寺は当時としては例外的に一流相承が認められている。 南北朝時代、1334年、大徳寺は京都五山第1の南禅寺と同列とされた。1341年、官刹から離脱し、より広範な布教のために林下となり在野の禅寺になる。1386年、室町幕府による五山制度改定に伴い、官刹(かんさつ)「五山十刹」中十刹の第9位に落とされた。室町時代中期、1431年、再び官刹から外れ、私寺に戻る。 ◆信長の葬儀 安土・桃山時代、1582年旧10月11日、豊臣秀吉は、本能寺の変で亡くなった織田信長の葬儀を大徳寺で盛大に執り行った。「大徳寺の焼香争い」として知られる。葬儀に先立ち、朝廷は信長に太政大臣従一位の官位を贈っている。 喪主になるべき信長の後継者・三法師(織田秀信)は、わずか3歳に過ぎなかった。葬列に、信長次男・北畠信勝、三男・信孝、織田家宿老の柴田勝家、滝川一益らの姿も見えなかった。葬式は、秀吉が信長の後継であることを誇示する意味が含まれていた。 旧15日、1万の兵が警護する中で、7日間にわたる盛大な葬礼を行う。法要は17日間に及んだ。葬列は3000人が連なり、輿には金銀の装飾が施された。信長木像を納めた棺は、金紗金襴で包まれていた。池田輝政、羽柴(於次丸)秀勝(信長の6男、秀吉の養子)が轅を持ち、秀吉は信長の位牌と、遺品「不動国行」の太刀を持った。これに、僧千人が読経する葬列が続き、多くの見物人が見守った。 葬儀の蟠(わだかま)りが、翌1583年の賤ヶ岳の戦いにつながった。 ◆紫衣事件 江戸時代前期、1613年、徳川家康は「勅許紫衣之法度」発布により、大徳寺、妙心寺など7寺の住持に関して、勅許の前に幕府に予告することを定めた。だが、妙心寺、大徳寺は応じなかった。引き続き、1615年、住持についての法度「諸宗本山諸法度(元和の法度)が出される。 1626年、第108代・後水尾天皇は幕府に報告なく、妙心寺、大徳寺などの僧に紫衣着用を許可したため、幕府はそれを無効とした。1627年の「諸宗法度」により、幕府は法度の厳守を求める。 1628年、大徳寺の澤庵宗彭が起草し、玉室宗珀、江月宗玩らが署名した抗弁書が京都所司代に提出された。1629年、三氏は幕府により江戸に呼び出され、藤堂高虎、以心祟伝、天海らの評議を受けた。それでも抵抗した澤庵は出羽上山藩、玉室は陸奥棚倉藩、妙心寺の単伝士印は出羽本庄藩、東源慧等は陸奥弘前藩に流罪になる。また、1615年以来、幕府の許可なく着した紫衣を剥奪した。 この紫衣(しえ)事件は、高僧が着る法衣の紫衣の勅許は、朝廷の権限であったものを、幕府に事前に知らせることで幕府による寺院統制を行うものだった。関わった僧は流罪にされ、後水尾天皇は譲位しこれに抗したといわれている。 ◆茶の湯 「大徳寺の茶面(ちゃづら)」といわれ、「市中の隠」といわれた茶の湯、堺との関わりも深い。これは、寺が林下になったことに関係している。 茶祖・村田珠光(1422/1423-1502)は大和に生まれ、大和の称名(しょうみょう)寺に入る。大徳寺で一休に師事し修業した。茶道の立場から禅を観る「茶禅一味」の悟りを得た。仏法も茶の湯の中にあるとした。以後、点茶法を行うものは大徳寺派下に入ることが慣例になる。 珠光の「侘茶(わびちゃ)」を引き継いだ武野紹鷗(たけの-じょうおう、1502-1555)は、古嶽(岳)宗亘(1465-1548)、90世・大林宗套(だいりん そうとう、1480-1568)に参じている。 その弟子が千利休(せんの-りきゅう、1522-1591)であり、利休も大徳寺の笑嶺宗訢(しょうれい-そうきん、1505?-1584)に参禅し、宗易と改める。また、古渓宗陳(こけい-そうちん、1532-1597)、春屋宗園(しゅんおく-そうえん、1529-1611)に帰依する。 茶人はいずれも堺の豪商出身だった。応仁・文明の乱(1467-1477)の戦乱を避けた一休が堺に移り、古嶽が堺に南宗庵(後の南宗寺)を開いたことから、大徳寺と堺の関係が生まれる。 利休亡き後も、大徳寺は茶の湯を庇護する。利休の孫・千宗旦(せんの-そうたん、1578-1658)は、春屋宗園に師事、玉室宗珀(ぎょくしつ-そうはく、1572-1641)に参禅した。また、清巌宗渭(せいがん-そうい、1588-1661)、天祐紹杲(てんゆう-しょうこう、1586-1666)、天室宗竺(てんしつ-そうじく、1605-1667)、玉舟宗璠(ぎょくしゅう-そうばん 、1600-1668)らと親交する。 宗旦の三子は、表千家・江岑宗左(こうしん-そうさ、1613-1672)、末子・裏千家・仙叟宗室(せんそう-そうしつ、1622-1697)、武者小路家・一翁宗守(いちおう-そうしゅ、1593-1675)であり「三千家」と呼ばれる。 ◆黄金の茶室 安土・桃山時代、1586年に豊臣秀吉は、移動式三畳台目「黄金の茶室」を御所より大徳寺に移動させ、庶民にも披露した。 茶室は堺の金細工師が制作し、壁・天井・柱に金の延べ板を貼っていた。壁は、金を長さ6尺(180㎝)、幅5寸(15㎝)に延ばし雁木状にしていた。畳表面は緋色の羅紗で覆い、赤い織物を貼っていた。 茶室は、御所、紫野(大徳寺)、大坂城、北野大茶会、1592年には肥前名護屋城(佐賀県)などにも移されている。江戸時代前期、1615年に、大坂城落城により焼失したという。 ◆女性開基 宗峰妙超(1282-1337)は妙覚寺という尼寺を創設した。師を慕い参禅した花園天皇皇后、道因禅尼などの女性も数多い。 女性を開基した塔頭としては、竺英聖瑞尼(文渓聖詮姉)が東山・妙雲院を移して養徳院と改めている。ほかに、見性院(大伴宗麟女)と安養院(織田信長姉)の大慈院、芳春院(前田利家夫人・松子)の芳春院などがある。 ◆朝鮮通信使 近世の大徳寺は朝鮮国の外交使節団が4度宿館にしている。 豊臣秀吉(1537-1598)は朝鮮・中国への侵略を準備し、朝鮮国王の朝貢(ちょうこう、 諸侯・外国の使いが来朝し、朝廷に貢物をさし出すこと)のための入洛を求めていた。対馬島主・宗氏は、「秀吉の天下統一祝賀」の名目に改竄し、朝鮮側に使節団派遣を依頼し来日が実現した。安土・桃山時代、1590年旧7月22日(『懲毖録』)-11月11日に、一行300人が大徳寺に入る。塔頭・総見院などに宿泊した。秀吉の命により、朝鮮国使・黄允吉(1536-?)ら3人と、大徳寺で筆話を行っている。允吉は帰国後、秀吉の朝鮮出兵は確実との報告をした。異論が出て、本格的な防衛対策は講じられなかった。1592年-1598年、文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)が起きた。 戦後、初めての使節団として、江戸時代前期、1607年、往路旧4月12日/21日-閏4月6日、復路旧6月29日-閏6月8日/5月29日-6月7日(『徳川実紀』)に、第一回回答兼刷還使(朝鮮通信使)の500人が大徳寺に定宿する。徳川家康(1543-1616)の国書に対し朝鮮国王の回答国書を携帯し、文禄・慶長の役の際の朝鮮人民間人被虜人を連れ帰る目的があった。通信使の正使らは天瑞院、随員は総見院・真珠庵・聚光院、大仙院などに宿泊した。京都所司代は、蹴鞠・猿回しなどを呼び一行を歓待した。 1617年、往路旧8月21日(『通航一覧』)/20日(『徳川実紀』)、復路9月20日(『徳川実紀』)に、第二回回答兼刷還使(朝鮮通信使)、1624年、往路旧11月29日(『東槎録』)、25日(『通航一覧』)/26日(『東槎録』)に第三回回答兼刷還使(朝鮮通信使)が定宿した。この時、宿館に被慮人が訪れた。連行され京都近郊の日本人に仕えていた人たちだった。通信使の随員は帰国を促し、家郷の消息を聞いて慟哭する者もあったという。 1625年、復路旧1月10日-17日(『丙子日本日記』)に、回答兼刷還使(朝鮮通信使)は江戸より帰途の際に、大徳寺住持・江月宗玩(こうげつ-そうがん、1574-1643)が歓待した。三使(正使・副使・従事官)に茶酒をもてなし、宗玩の五言絶句に三使が次韻している。 ◆不思議 本山、境内、塔頭に不思議といわれる伝承がある。 「三門楼上の利休像」は、下を勅使も秀吉も通るため、不敬不遜として秀吉は利休に切腹を命じた。/「紫色の山」は、夕方に方丈より東の比叡山を望むと紫に染まって見える。このため、この付近は「紫野」と呼ばれた。/「明智門の鯉」は、門の木端に柱を隔てて鯉が泳ぐ彫刻がある。/「両面の石塔」は、金毛閣の南西にある。平康頼墓とされ、石仏が両面に彫られている。 「厨子形燈籠」は、塔頭・孤篷庵の座敷先にある。/「和泉式部産湯の井戸」は、塔頭・真珠庵にある。紫式部の産湯の井戸ともいう。/「兜門」は、塔頭・龍光院にあり、大名の駕が廂に当ったので切り取ったという。/「利休の塔」は、塔頭・聚光院にある。かつて皇族の墓だったものを、利休が墓石中央に穴を開けた。ここに首を入れると、茶席での松風(鉄瓶の蒸気音)がするといわれた。/「欠燈籠の墓」は、塔頭・高桐院にある。豊臣秀吉が所望したため、利休は断るためにあえて欠いた。細川忠興の墓にされる。 ◆平康頼之塔 境内に「平康頼之塔」が立つ。平安時代末-鎌倉時代前期の武士・歌人・平康頼(?-?)は、衛門府官人、検非違使、後白河院近習になる。平安時代後期、1177年、平家打倒を企てた鹿ヶ谷事件により、俊寛らとともに鬼界ヶ島(硫黄島)に流される。その途中で出家した。1179年に帰洛し、1186年、源頼朝により阿波国麻殖保の保司に任じられた。 『平家物語』で、康頼は鬼界ヶ島より戻り、東山双林寺辺りの山荘に住み、説話集『宝物集』を著した。この中に、紫式部の物語がある。紫式部は人の夢に現れ、虚言により『源氏物語』を書いたため地獄に堕ちて苦しんでいると告げる。『源氏物語』を破り捨て、一日経文を書いて供養してほしいと頼む。 石仏は地蔵宝塔という。表は地蔵立像(地蔵菩薩)であり、蓮華座に右手は下げた与願印、左手は曲げて宝珠を載せる。裏は仏塔(宝塔)になっている。塔身の扉内に、多宝、釈迦が並んで厚肉彫りで刻まれている。 宝塔とは多宝如来の塔であり、「法華経」見宝塔品第十一に出てくる。釈迦が霊鷲山(中インド)で法華経を説法していると、地中より多宝塔が現れ、釈迦の説く法華経の教えを讃嘆、説法が正しいことを証明し、半座を空け釈迦に座を譲ったとされる。多宝塔(地蔵多宝石仏)の名称はこの法華経の所説に由来するという。像高97㎝、全体は1.37m、花崗岩製。 ◆文学 ◈小説家・川端康成(1899-1972)『美しい日本の私』では、一休の書「仏界入り易く、魔界入り難し」について触れている。『虹いくたび』では聚光院が登場する。 ◈小説家・僧・今東光(1898-1977)の『お吟さま』は利休の娘を描いた。 ◆大徳寺納豆 「大徳寺納豆」は、一休から製法を授かったとされ一休納豆とも呼ばれた。門前、寺内で作られていた。夏期に蒸し、煮た大豆を室(むろ)で発酵させる。塩味をつけた後に、天日に晒して発酵させた。 色黒くやや固い。粘りなく、鹹味(かんみ、塩味)、酸味がある。 ◆大徳寺垣 「大徳寺垣」は、大徳寺に始まるといわれた。地面に生えた自然の竹をそのまま編んで作った。 また、小枝の付いたままの細竹を縦にならべ押縁で留めた垣をいう。 ◆川 かつて、京都には3つの「有栖川(ありすがわ、斎川)」が流れていたという。賀茂、紫野、嵯峨になる。(『山州名跡志』)。 堀川の一条戻橋の上流には、若狭川(有栖川)があり、大徳寺東の小川より流れ下っていたという。この堀川の名残という溝(堀割、旧河道)がいまも境内東にある。流路は、北西の尺八池より若狭川が流れ出し、北東の賀茂川から南下した二流は、大徳寺で合流した。境内東端を南へ流れ堀川になった。 鷹ヶ峰の湧水を水源とし、建勲神社鳥居前(紫野下築山町)付近に流路があったという。川には「御所の橋」と呼ばれる石橋が架けられていた。平安時代前期、第53代・淳和天皇(786-840)の離宮があり、この名の由来になったという。源義経と弁慶が出会った橋は、この橋であるともいう。「御所の橋」が転訛しその後、伝えられる「五条橋」になったという。なお、紫野周辺にも源氏ゆかりの史跡が複数存在している。 ◆樹木 ◈仏殿南庭にイブキ(京都市指定天然記念物)の巨木がある。ヒノキ科ビャクシン属の常緑高木になる。室町時代後期、1482年に植えたとある。(『東陽明朝語録』)。また、江戸時代前期、1665年、仏殿焼失後の再建時に植えられとされ、樹齢350年以上とみられる。中国では柏が植えられた。これは、カシワではなくヒノキ科常緑樹のハクであり、松と柏で対をなす。「松柏」とは操、志の高さ、長寿を意味する。ハクの代替としてイブキが植えられたとみられる。地上約3mで5つの幹に分枝し、各幹も捻じれて斜めに延びる。幹周は4.67m。 ◈アカマツがある。 ◈本坊南庭にツバキの日光、白玉椿がある。 ◆市電 付近に京都市電の停留場「北大路大徳寺前(後・大徳寺前)」があった。 近代、1930年5月28日に、京都市電の北大路線・千本北大路-北大路大徳寺前が延伸開業している。1931年12月25日には北大路大徳寺前-上総町が延伸開業する。1930年5月28日に、千本北大路-北大路大徳寺前(後・大徳寺前)、1931年12月25日に、北大路大徳寺前-上総町が開業している。 現代、1978年10月1日に北大路線は廃止された。 ◆アニメ ◈アニメーション『へうげもの』(原作・山田芳裕、監督・真下耕一、制作・ビィートレイン、2011年4月- 2012年1月、全39話)の舞台になった。 ◆年間行事 祝聖(1月1日)、仏殿祈祷大般若会(1月1日-3日)、今宮鎮守大般若祈祷(1月8日)、臨済忌半斎(1月10日)、善月祈祷大般若会(1月15日)、百丈忌半斎(1月17日)、懺法会(1月18日)、仏涅槃会(2月15日)、仏降誕会(4月8日)、菩提講(4月16日)、善月祈祷大般若会(5月15日)、懺法会(6月18日)、山門施餓鬼会(9月15日)、後醍醐天皇忌(9月15日-16日)、達磨忌半斎(10月5日)、曝涼(寺宝が公開される)(10月第2日曜日)、開山忌評定(11月5日)、開山忌(妙超忌日法要)(11月21日-22日)、仏成道会・開山誕生会(12月8日)、歳末祈祷大般若会(12月15日)、冬夜隔宿諷経(12月21日)、除夜諷経(12月31日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *一部の建物、建物内、庭園などは撮影禁止。 *参考文献・資料 『拝観の手引』、『京都・山城寺院神社大事典』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『京都古社寺辞典』、『古寺巡礼 京都 17 大徳寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 16 大徳寺』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『名城物語 第2号 秀吉の城』、『織豊系城郭とは何か-その成果と課題』、『朝鮮通信使と京都』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『週刊日本の合戦-羽柴秀吉と山崎の戦い』、『京の石造美術めぐり』、『増補 平安京 音の宇宙』、『洛中洛外』、『京都の寺社505を歩く 上』、『新版 京のお地蔵さん』、『日本の古寺大巡礼』、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『国宝への旅 1』、『秀吉の京をゆく』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『日本の名僧』、『事典 日本の名僧』、『増補版 京の医史跡探訪』、『京都秘蔵の庭』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『庭を読み解く』、『京都 名庭を歩く』、『推賞 日本の名園 京都・中国編』、『京都で日本美術をみる』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『京の怪談と七不思議』、『あなたの知らない京都の歴史』、『洛北探訪 京郊の自然と文化』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本庭園をゆく 29 小堀遠州の庭 遠州ゆかりの名庭紹介』、『週刊 仏教新発見 28 大徳寺 妙心寺』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 40 梅桜の宮』、『週刊 日本の美をめぐる 金と墨の長谷川等伯』、『週刊 日本の美をめぐる 34 竜安寺石庭と禅の文化』、『週刊 日本の美をめぐる 室町5 38 狩野派の流れ 元信 永徳 探幽』、『週刊 京都を歩く 37 紫野周辺』、朝鮮通信使ゆかりの地の駒札、『60回記念 京の冬の旅 非公開文化財特別公開 ガイドブック』、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「文化史17 朝鮮通信使 -京都市」、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|

| |

|