|

|

|

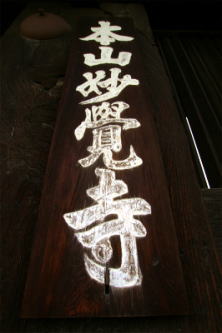

| 妙覚寺 (京都市上京区) Myokaku-ji Temple |

|

| 妙覚寺 | 妙覚寺 |

|

|

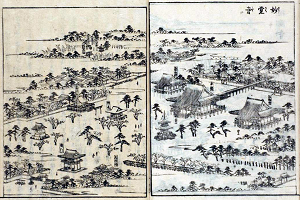

大門  大門両潜(りょうくぐり)扉  大門、梁上の空間は伏兵が潜むためという。       祖師堂   祖師堂  祖師堂  祖師堂  祖師堂   唐門   唐門  唐門  唐門、奥に本堂、「狩野元信之墓」の石標が立つ。   大玄関  大玄関  大玄関  大玄関  大玄関     円窓  方丈    方丈  方丈  方丈  方丈  方丈    本堂     庭園           華芳堂   華芳堂、木造多宝塔(華芳宝塔)  華芳堂、石塔  華芳堂内   「斎藤道三公遺言状」、説明板より  織田信長の茶会で出された本膳料理初膳の復元  イチョウ    殉教碑      狩野元信・一族の墓 狩野元信・一族の墓 参考資料 『京都・観光文化 時代MAP』  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた妙覚寺、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた妙覚寺、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】江戸時代の『都名所図会』に描かれた妙覚寺(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

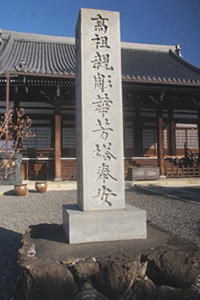

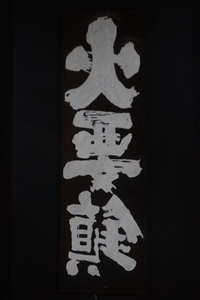

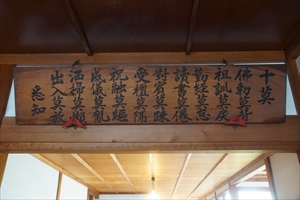

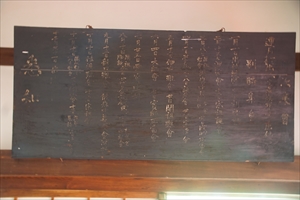

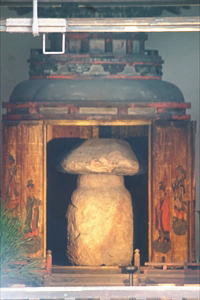

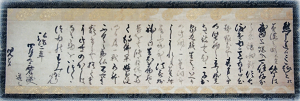

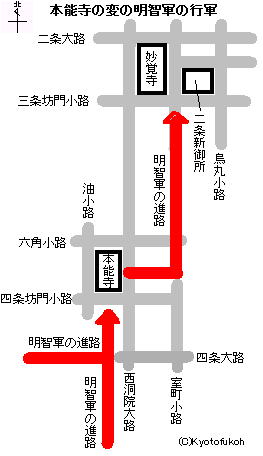

妙覚寺(みょうかく-じ)は、北竜華(きたりゅうげ)ともいわれる。山号は具足山(ぐそく-ざん)という。日蓮の孫弟子・日像(龍華樹院)により開山された「京都の三具足山(龍華の三具足山)」(ほかに妙顕寺、立本寺)の一つに数えられる。 日蓮宗不受不施派(ふじゅふせは)の中心寺院、本尊は十界大曼荼羅(法華題目)。 日蓮宗京都十六本山の一つ。 ◆歴史年表 室町時代、1378年、日像の法孫・日実(にちじつ)により創建された。開基は信徒の豪商・小野妙覚尼で、その邸内(四条大宮)に建立された。(『日像門家分散由来記』)。妙顕寺3世・朗源没後、4世の後住選定に際し、弟子・日実は分立する。 1413年、2世・日成により9カ条の門流方式「法華宗異体同心法度」を定めた。(『万代亀鏡録』)。不受不施(ふじゅふせ、法華経信者以外に施させない、施しを受けない)の制度が進む。その中心寺院になる。 1466年、洛中法華寺院の不受不施と受不施が和解した「寛正の盟約」では、その中心寺になる。(『立本寺日胤諫暁始末記・伝灯書』) 1483年、室町幕府9代将軍・足利義尚の命により、二条南小路衣棚(衣棚[ころものたな]押小路、中京区妙覚寺町)に移される。 1496年、妙蓮寺との間に宗論があり、幕府が和解させる。(『後法興院記』) 1536年、旧7月、比叡山衆徒による洛中洛外の日蓮宗21寺を襲った事件、「天文法華の乱」(天文法乱)により破却、焼失した。堺に一時逃れた。(妙覚寺文書)。この際に、12世・円頓院日兆は殉死する。 1542年、洛内還住の勅許が下る。(『両山歴譜』) 1548年、旧地(二条南小路衣棚)に再興される。(妙覚寺文書) 1572年、旧3月、織田信長は、上洛の際に当寺に止宿する。旧7月、信長と反目した室町幕府15代将軍・足利義昭を、信長は当寺の本陣より攻めた。(『信長公記』)。一時、足利義輝の御所になる。翌1573年、室町幕府は崩壊する。 室町時代末期、後藤家の祐乗・光乗・徳乗らの外護を受けた。 安土・桃山時代、1582年、本能寺の変の際に、信長の嫡男・信忠が当寺に宿泊する。手勢500人により本能寺に向かった。明智勢に攻められ当寺の一部塔頭も焼失したという。(『多聞院日記』) 1591年/1590年頃、羽柴(豊臣)秀吉の洛中寺院整理令(1583)後の都市街地改造により、現在地に移転になる。 1592年、21世・日奥が住持になる。不受不施派の基礎を固める。 1595年、日奥一人は、秀吉の方広寺大仏殿千僧供養会への出仕を、不受不施により拒否した。 江戸時代、1615年、大坂夏の陣後、武将・氏家行広の3男児は大坂城落城後に京都に逃れ、京都所司代配下に捕らえられた。旧7月、妙覚寺で自刃したという。 1630年、日奥の没後は受施派に転じる。 1745年、直末120カ寺、孫末28カ寺があった。(「身延久遠寺触下本末帳」) 1780年、当寺境内が記されている。(『都名所図会』) 1788年、天明の大火により焼失、その後、再建された。 ◆日実 鎌倉時代後期-南北朝時代の日蓮宗の僧・日実(にちじつ、?-?)。詳細不明。男性。竜華院日実。紀州(和歌山県)の生まれ。妙顕寺の大覚に師事し、備前、備中に布教を行った。真言宗津島福輪寺を改宗させ、妙善寺を開く。1378年、実弟・日成とともに妙顕寺を出て、妙覚寺を開く。 ◆日成 鎌倉時代の日蓮宗の僧・日成(?-?)。詳細不明。男性。日実の弟。妙覚寺2世。 ◆日兆 室町時代後期の日蓮宗の僧・日兆(にっちょう、?-?)。詳細不明。男性。円頓院日兆。詳細不明。妙覚寺12世。1536年、天文法華の乱により妙覚寺は破却、焼失した。日兆は軍中に割腹した。 ◆日奥 安土・桃山時代-江戸時代前期の日蓮宗の僧・日奥(にちおう、1565-1630)。男性。字は教英、号を安国院、仏性院。父・京都の豪商・辻藤兵衛。妙覚寺の20世・日典に師事し、1592年、妙覚寺21世。日蓮宗不受不施派(ふじゅふせは)の祖。1596年、豊臣秀吉の方広寺大仏殿千僧供養会への出仕を拒否し、強義折伏主義、不受不施を主張した。寺を去り、丹波小泉に隠棲した。本圀寺の日禛のみは日奥を支持した。1599年、徳川家康は大坂城で日乾らと対論させ、日奥は再び不受不施を貫く。千僧会も一人拒否し、対馬流罪になる。1612年、赦免され、妙覚寺脇坊・円蔵院に住した。1616年、妙覚寺に戻る。家康はその信念に感銘を受けていたといわれ、1623年、京都所司代は不受不施について折紙を出した。66歳。 没後、1630年、身延久遠寺との宗門内部対立により、日樹、日奥は「再犯」になり不受不施派は禁制になる。日奥の遺骨は対馬流罪(死後の流罪)にされた。『宗義制法論』など著す。 ◆長井 新左衛門尉 室町時代後期の武将・長井 新左衛門尉(ながい-しんざえもんのじょう、?-1533)。詳細不明。男性。子に斎藤道三。京都の妙覚寺の僧で後に還俗した。大永年間(1521-1528)、美濃で活動している。美濃守護土岐氏の有力家臣・長井弥二郎に仕えた。西村と名乗り、長井氏を称した。長井氏惣領と並ぶ実力者に成長する。土岐家中の混乱に乗じ、土岐氏の三奉行の一人に出世した。 ◆斎藤 道三 室町時代後期の武将・斎藤 道三(さいとう-どうさん/としまさ、1494/1504-1556)。男性。実名は秀龍とも、初名は長井規秀(のりひで)、名は利政、通称は勘九郎、新九郎。山城(京都府)の生まれ。父・長井新左衛門尉/長井豊後守利隆の嫡子とも。子に日饒。織田信長・飛騨の三木自綱(よりつな)は女婿。大山崎の油商人ともいう。父が油商人ともいう。1533年、家督をつぎ、1533年/1534年、美濃守護土岐氏の家臣・長井景弘を討つ。1535年、土岐頼芸(よりのり/よりなり)をかつぎ、1535年-1536年、守護・土岐二郎を追放し頼芸を守護にした。1537年頃、守護代斎藤氏の名跡を継ぐ。稲葉山に築城し居城した。1538年以後、斎藤利政と名乗り美濃の実権を握る。1542年、頼芸から美濃を奪取した。朝倉・織田両氏などと争う。1548年、娘・濃姫を織田信長の妻とし同盟を結ぶ。1549年、入道して道三と号した。1552年、頼芸を追放する。1554年、道三愛妾の子・斎藤義竜(よしたつ)に家督を譲る。家督争いから、1556年、義竜と戦い長良川河畔で敗死した。53/63歳。 北条早雲(そううん)などとともに< 下剋上の典型的人物とされる。1556年旧4月19日、長良川での戦いの前日、死を覚悟した道三は、子・日饒に遺言状「斎藤道三公遺言状」を送っている。 ◆日饒 室町時代後期の日蓮宗の僧・日饒(?-?)。詳細不明。観照院日饒。父・斎藤道三の4男。妙覚寺19世。 ◆織田 信長 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信長(おだ-のぶなが、1534-1582)。男性。幼名は吉法師(きちほうし)、三郎、官名は上総介(かずさのすけ)。尾張(愛知県)の生まれ。父・守護代家老・織田信秀、母・土田御前。1546年、元服し、1547年、三河へ初陣、1549年、美濃・斎藤道三の娘・濃姫と結婚した。1551年、父没後、家督を継ぐ。1557年、弟・信行らの反乱を抑え、1558年、信行を暗殺した。1559年、岩倉城主・織田信賢を破り尾張国を統一した。1560年、桶狭間の戦で駿河・今川義元を討つ。1562年、三河・松平元康(徳川家康)と同盟を結ぶ。1563年 、本拠を小牧山城に移転した。 1567年、美濃・斎藤龍興を滅ぼし、稲葉山・井ノ口城を岐阜城に改める。1568年、近江・六角義賢を追い上洛し、足利義昭の将軍職就任を助けた。二条御所の造営を行う。1569年、北伊勢・北畠氏を屈伏させ、二男・信雄を養子に入れる。イエズス会・フロイスの京都往還を許した。軍資金提供を要求し拒否した自治都市・堺を攻める。1570年、姉川の戦で信長・家康の連合軍は浅井長政・朝倉義景の連合軍を破る。摂津で三好三人衆を討ち、石山本願寺との合戦も起こる。1570年-1574年、伊勢・長島の一向一揆を鎮圧した。1571年、浅井らに与した延暦寺を焼討した。1573年、将軍義昭を追放し、室町幕府を滅ぼす。示威のため上京を焼く。1575年、長篠の戦で家康と連合し、鉄炮隊により武田勝頼を破る。従三位権大納言兼右近衛大将になり、岐阜城を本拠とし、家督を嫡男・信忠に譲る。1576年、拠点になる安土城を築く。1577年、従二位右大臣になる。1580年、石山本願寺(大坂本願寺)と和睦し、畿内は平定される。中国の毛利氏攻略に動く。第106代・正親町天皇の東宮誠仁(さねひと)親王を猶子とし、1581年 、内裏東で京都御馬揃えを催した。1582年、甲斐・武田氏を滅ぼし、信濃の北口を平定した。中国の毛利氏を攻めるため本能寺に宿泊し、家臣・明智光秀に討たれ自害した。全国統一の業半ばで倒れる。(本能寺の変)。49歳。 京都所司代に村井貞勝を任命し、守護などのを掌握、家臣団が各地を支配した。戦で鉄砲を初めて実戦使用した。指出(さしだし)・検地、分国での関所廃止、撰銭令(えりぜにれい)を出し通貨整備を行おうとした。京七口の皇室領率分関を残した。貿易奨励、商人統制を行い、城下町以外では座組織を認めた。比叡山延暦寺、槇尾寺、高野聖、一向一揆への弾圧の一方、キリスト教を保護した。上京、尼崎を焼き、堺などの武装を解除した。城下町安土では楽市・楽座、公事免許などを実施した。茶の湯の千利休、津田宗及、今井宗久らを茶道として召し抱えた。 墓は大徳寺・総見院(北区)、阿弥陀寺(上京区)、本能寺(中京区)、建勲神社(北区)は信長を祀る。 ◆織田 信忠 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信忠(おだ-のぶただ、1555-1557)。男性。幼名は奇妙(丸)、初名は信重、通称は菅九郎。尾張国(愛知県)の生まれ。父・織田信長の長男。母・久庵慶珠。1567年、武田信玄・五女・松姫と婚約した。1570年、父に従い長島の一向一揆をした。1572年、岐阜城で元服する。信長が信玄と敵対し、婚約解消した。父とともに近江小谷城の浅井長政を攻め初陣を飾る。父に従い、石山合戦、1574年、岩村城の戦い、伊勢長島攻めと転戦した。1575年、長篠の戦い、岩村城攻めで総大将として勝利した。1576年、父より家督、美濃東部、尾張国の一部を譲られ岐阜城主になった。正五位下に叙せられ、出羽介、秋田城介に任じられる。1577年、雑賀攻めで中野城を落とした。信貴山城の戦いの功により、従三位左近衛権中将に叙される。この頃より信長に代わり総帥として兵を率いる。1578年、上月城の戦い、1579年、有岡城攻め、1582年、甲州征伐で先鋒大将として甲斐の武田勝頼を討ち、恵林(えりん)寺を焼打し、快川紹喜ら150人の僧を焼き殺した。旧6月2日、本能寺の変で、信忠は備中高松城を包囲の羽柴秀吉への援軍のため、妙覚寺に宿泊した。信長の宿所・本能寺を明智光秀が急襲し、信忠は本能寺へ向かう。信長自害の報で二条新御所に移動し、異母弟・津田源三郎(織田源三郎信房)、側近・斎藤利治、京都所司代・村井貞勝らと篭城した。誠仁親王を脱出させ、明智軍・伊勢貞興の攻めにより自害した。26歳。 墓は阿弥陀寺(上京区)、大徳寺・総見院(北区)にある。 ◆狩野 元信 室町時代後期の画家・狩野 元信(かのう-もとのぶ、1476-1559)。男性。幼名は四郎二郎、法名は永仙。大炊助(おおいのすけ)と称した。後に「古法眼」と呼ばれた。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野派始祖・正信の長男/次男。土佐光信の娘を妻にしたともいう。子・祐雪(ゆうせつ)、松栄(直信)、秀頼?、孫・真笑(しんしょう)ともいう。父の跡を継ぎ幕府の御用絵師になった。1486年、足利義政に仕え、その後も足利義澄・義稙・義晴に用いられた。永正年間(1504-1521)、父に代わり活躍した。1507年、「細川澄元像」、1513年、細川高国の命により「鞍馬寺縁起絵巻」を制作する。同年頃、大徳寺大仙院客殿障壁画「四季花鳥図屏風」(真体)を一門・相阿弥とともに制作した。構成・手法は、後の安土・桃山時代の花鳥図障壁画の原型になる。1535年、内裏に水墨の屏風を納める。1539年-1553年、石山本願寺(大坂本願寺)障壁画、1541年、大内義隆(よしたか)より明に贈る金屏風・金扇の注文を受けた。1543年、妙心寺霊雲院蔵旧方丈障壁画「山水花鳥図」(行体)は、元信自身が手がけた。1546年、記録所の障子絵を描く。83歳。 狩野家2代目。大炊助と称し、越前守・法眼になる。父・正信の画風を発展させ、宋・元・明画・漢画・阿弥派の水墨画に土佐派の技法を折衷した。狩野派の筆法による真・行・草の三画体を考案する。狩野派の基礎を築く。工房を組織し、多数の門人を率いた分業による制作を確立した。障壁画・屏風絵巻・絵馬・扇面画など多方面で制作する。武家・宮廷・寺院・堺町衆まで幅広い層の支持を得る。ほか代表作に、「禅宗祖師図」、「瀟湘(しょうしょう)八景図」(妙心寺東海庵)、大和絵手法の「清凉寺縁起絵巻」(清凉寺)、「禅宗祖師図」、「神馬図扁額」 (室津賀茂神社)、「琴棋書画図屏風」などがある。 ◆狩野 永徳 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・狩野 永徳(かのう-えいとく、1543-1590)。男性。名は州信、重信、通称は源四郎、古永徳。父・狩野松栄の長男。1552年、祖父・元信とともに室町幕府将軍・足利義輝へ正月参賀に赴く。1566年、創建の大徳寺・聚光院の障壁画を父と制作する。1576年、織田信長の安土城、1583年、総見院、1585年、豊臣秀吉の大坂城、1586年、正親町院御所、1587年、秀吉の聚楽第、1588年、大徳寺・天瑞寺、1589年、後陽成天皇の内裏、1590年、京都御所などの障壁画を一門ととも に手掛ける。東福寺法堂天井の龍図制作中に急逝した。龍図は弟子・山楽が引き継ぐ。48歳。 ◆狩野 孝信 室町時代後期-江戸時代前期の画家・狩野 孝信(かのう-たかのぶ、1571?-1618)。男性。幼名は与次、名は右近、右近将監、法名は円大院孝信日養。京都の生まれ。父・狩野永徳の次男、狩野光信の弟、子・守信(探幽)・尚信・安信。妻は織田信長の家臣・佐々成政の娘という。徳川氏に仕え、兄・光信の死後、慶長年間(1596-1615)後半-1615年、狩野派の中心存在になる。1613年、慶長内裏造営に際し総帥として、障壁画「賢聖障子」(現在は仁和寺)を制作した。1614年、名古屋城本丸御殿の障壁画制作を主導した。48歳?。 光信様式の華麗さ力強い筆法、濃い隈取の面貌描写を加え、探幽様式の先駆になった。伏見城本丸書院、「後陽成天皇像」(泉涌寺) 、明兆筆「五百羅漢像」補作2図(東福寺) 、「三十六歌仙」板絵など。 墓は妙覚寺(上京区)にある。 ◆仏像 ◈本堂に「釈迦如来」、「多宝仏」を安置する。 ◈祖師堂に「日蓮上人坐像」、「日朗上人坐像」、「日像上人坐像」が安置されている。日蓮像は「村鏡自刻宗祖像(厄除けの御霊像)」といわれている。日蓮は自ら首を刻み日朗を経て日像に渡った。日像は自ら体の部分を刻み、胎内に舎利と法華経の一部を納めたという。 ◈木造「日蓮坐像」(重文)は院興作による。 ◆建築 大門(表門)、本堂、祖師堂、華芳塔堂(掛堂、華芳堂)が京都府指定有形文化財に指定されている。いずれも、江戸時代後期、1788年の天明の大火後の再建による。 ◈「大門(表門)」は、安土・桃山時代、1590年建立の秀吉の聚楽第裏門を、江戸時代前期、1663年に移築したとされる。数少ない聚楽第遺構の一つとされる。城門特有という両潜(りょうくぐり)扉があり、梁上の空間は伏兵を潜ませるためという。ただ、潜戸、上部の格子の連子窓は後補ともいう。側面に板蟇股、三間一戸、切妻造、薬医門、本瓦葺。 ◈「華芳塔堂(掛堂、華芳堂)」は、安土・桃山時代の建立であり、山内で最も古い。日蓮が比叡山華芳谷定光院で修行中に書写した法華経を納めた。 ◆文化財 ◈鎌倉時代の日蓮真筆「盂蘭盆御書」6幅(重文)。 ◈室町時代後期、1556年旧4月19日、斎藤道三は長良川での戦いの前日に、自らの死を覚悟し、子・日饒宛ての「斎藤道三公遺言状」を送った。 遺言状の意訳は「この書状をとくに書き送った訳は、美濃の国は最後には織田信長にゆずるという約束を大桑(城)でしている。今、美濃は敵の手中にあるが、もし信長に美濃をゆずりうけるという気があるならば、早急に下口から出兵してくることはまちがいない。つぎに、おまえはかつての堅い約束のように、今は京の妙覺寺の貫主となってのぼっているが、それは当然のことである。一人の子供が出家すれば、九族まで救われるといわれている。このようにすべて後顧のうれいなく定まっている。まことにありがたいことである。しかしこんなことも、実は今となっては浮き世の夢にすぎない。自分は度重なる戦場で生死を超越し、つねに妙法不可思議な本体の中に生きている。法悦きわまりない。もちろん、あすの一戦では、五体不具の身となって果てるであろうが、もとより死は覚悟のうえである。 実に捨ててだにこの世のほかはなきものをいずくかついのすみかなりけん 弘治二年(1556年)四月十九日 斎藤山城入 児まいる」(妙覚寺の案内板より) ◈狩野元信筆「大涅槃図」、狩野光信・岸駒筆「日蓮聖人画像」。 ◈華芳堂(かほう-どう)には、木造多宝塔(華芳宝塔)(京都府指定有形文化財)内に、「石塔」が納められている。日蓮(1222-1282)は、比叡山・横川の定光院に住し法華経を写経した。これを石造の塔に納め、宗旨建立を誓願した。石塔は全体が焼損し、形も崩れている。 室町時代後期、1571年の織田信長(1534-1582)による比叡山焼討に際して、付近に住む山本修理亮(しゅりのすけ)が石塔を見つけ当寺に納めたという。 石塔胴の背面には法華経を納めたとみられる空間がある。後に、石塔を納めるための木造多宝塔(華芳宝塔)が造られた。多宝塔には、江戸時代前期-中期の書家・亀田窮楽(1690-1758)筆の扁額が掛かる。扉絵は、檀越の狩野派による。さらに、掛堂(華芳堂)も建てられた。 ◆庭園 本堂前に「法姿園」がある。唐門・伽藍を借景にしている。苔地に楓を植えただけの「自然庭園」であり、夏は青葉、秋は紅葉が彩る。 『般若経』『法華経』にある「諸法実相」を意味しているという。現象としてのあらゆる存在の背後にある、ありのままの真実のすがた、すべての存在の真実究極のすがたを意味する。この世の出来事、本当の姿、「あるがまま素晴らしい」という教えとして、諸先輩が手を加えず、ただ掃除のみを続けてきた庭という。 ◆信長と妙覚寺 織田信長(1534-1582)と妙覚寺には幾つかの関連がある。 ◈室町時代後期、1568年旧9月に信長は最初に上洛している。翌1569年旧4月13日に信長は、室町幕府15代将軍・足利義昭(1537-1597)を擁立しての上洛に際し、妙覚寺に入ったという。(『言継卿記』)。信長の20数回の入洛の内、18回は妙覚寺を宿所にしたことが確認されているともいう。 ◈1573年旧11月4日に、信長は上洛し、妙覚寺に宿泊した。旧11月23日には盛大な茶会を催している。津田宗及(?-1591)、塩屋宗悦(?-?)、松江隆仙(?-?)らが参じ、茶頭は不住庵梅雪(?-1579)が勤めた。床に牧渓(?-?)筆の「洞庭秋月の絵」が掛けられた。炉に鶴首の釜が吊られ、茶は白天目に点てられた。茶が済み、牧渓筆の「遠浦帰帆の絵」が洞庭秋月の絵上に被せるように掛けられ宗及は驚いたという。2軸は越前より上がったという。 その後、武家だけが口にできる正式な「本膳料理」が出された。初膳・二ノ膳・三ノ膳・引き物2種・菓子9種が付く豪華なものだった。膳は木具の足付、食器は朱塗りの椀、金箔を張った素焼きの土器を使用していた。(『津田宗及茶の湯日記』) ◈信長の義父になった美濃国の武将・斎藤道三(1494-1556)は、青年期に妙覚寺で修行し、学匠・常光院日諦(?-?)に帰依したという。法蓮房と号したともいう。ただ、道三ではなく、その父・長井新左衛門尉(しんざえもんのじょう)が妙覚寺の学僧であり、還俗して西村を称したともいわれる。 道三の4男・観照院日饒(?-?)は、その関係から妙覚寺19世になった。なお、1556年旧4月19日、道三は、長良川での戦いの前日に、自らの死を覚悟し日饒に遺言状「斎藤道三公遺言状」を送っている。 ◈1582年旧6月2日の本能寺の変の当日、信長の嫡男・信忠(1557-1582)は、妙覚寺(中京区二条衣棚)に寄宿していた。変の急を聞き、総勢500を率いて本能寺に向かった。途中で京都所司代・村井貞勝(?-1582)に遭い、本能寺が焼失したと知る。信忠・貞勝は二条新御所に立て籠もった。だが、明智軍に包囲され炎上し、信忠は家臣・鎌田新介(?-1597?)の介錯で自刃した。 ◆大坂夏の陣 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・氏家行広(うじいえ-ゆきひろ、1536-1615)は、織田信長(1534-1582)、豊臣秀吉(1537-1598)に仕えた。江戸時代前期、1614年の大坂冬の陣では豊臣氏に与し、荻野道喜と変名し大坂城に入った。1615年の大坂夏の陣では、落城と共に自刃した。 子の4人の男児のうち、3男以外の左近・内記・八丸は京都に逃れる。その後、京都所司代配下に捕らえられ、旧7月、妙覚寺で自刃した。3男は天海(1536-1643)の弟子のため助命された。 ◆遺跡 室町時代後期、1536年、比叡山衆徒、南近江の守護六角氏らによる京都の法華宗二十一本山を焼き討ちした天文法華の乱に、備えた構え跡の遺跡がある。 ◆碑 殉教碑は、室町時代後期、1536年の「天文法華の乱」(天文法乱)の犠牲者6万人を弔う。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆映画 境内で映画が撮影されている。 ◈時代劇映画「西鶴一代女」(監督・溝口健二、1952年、新東宝、児井プロ)では、身を落としたお春(田中絹代)が客引きをする。作品はヴェネチア国際映画祭国際賞を受賞した。 ◈時代劇映画「雨月物語」(監督・溝口健二、1953年、大映京都)では、境内に城下町のセットが作られ、若狭姫(京マチ子)と陶工・源十郎(森雅之)がやり取りする。ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞、イタリア批評家賞を受賞している。 ◆京の七口 妙覚寺近く、新町通と鞍馬口通の交差点付近は、新町頭鞍馬口(清蔵口、西蔵口)と呼ばれ、「京の七口」の一つになる。丹波へ向かう街道の起点であり、蓮台野を経て北東の鷹ヶ峯の北丹波口(長坂口)につながる。 「京の七口」について「七口」とは定まらず「十口」ともいう。実際にはそれら以外の複数の間道もあったという。 安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉の御土居築造の際に七口は、「粟田口(東)、東寺口(坤)、丹波口(西)、清蔵口(北)、鞍馬口(艮)、大原口(北)、荒神口(東)」とされた。 江戸時代には、「山陽道(摂津道)東寺口、東海道(伊賀伊勢道)五条橋口、西海道(九州道)四条大宮口、南海道(紀州道)竹田口、東山道(近江道)三条橋口、北陸道(若狭道)大原口、山陰道(丹波道)清蔵口」の呼称があった。また「鳥羽口、伏見口、丹波口、粟田口、八瀬口、若狭口、長坂口」、「東寺口、竹田口、五条橋口、大原口、三条橋口、千本口、七条口」ともされた。 ◆墓 ◈三菩薩卒塔婆、日蓮の墓は比叡山西谷の定光院より遷されたという。日朗、日兆は近代、1931年建立による。日像、日典、日奥の墓がある。 ◈室町時代後期の画家・狩野元信(1476-1559)、永徳(1543-1590)、重信(1543-1590)、孝信(1571?-1618)、高信(1742-1794)、永賢泰信(1767-1798)、永悳立信(1814-1891)など狩野一族の墓がある。 ◈室町時代の文筆家・楠(楠木)正虎(くすのき-まさとら、1520-1596)の墓がある。 ◈茶わん屋楽屋の墓がある。楽焼は、天正年間(1573-1593)、瓦職人・長次郎が、千利休の指導により、聚楽第建造の材の土で焼いた「聚楽焼」が始まりという。 ◈茶人・久保田家一族の墓がある。 ◆アニメ ◈アニメーション『へうげもの』(原作・山田芳裕、監督・真下耕一、制作・ビィートレイン、2011年4月- 2012年1月、全39話)の舞台になった。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 妙覚寺の案内書・説明板、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都大事典』、『秀吉の京をゆく』、『事典 日本の名僧』、『京都歴史案内』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都の地名検証 3』、『京都絵になる風景』、『史跡探訪 京の七口』、『京都・観光文化 時代MAP』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|