|

|

||||||

| * | ||||||

| 本願寺(西本願寺) (京都市下京区) Nishihongan-ji Temple |

||||||

| 本願寺(西本願寺) | 本願寺(西本願寺) | |||||

|

|

|||||

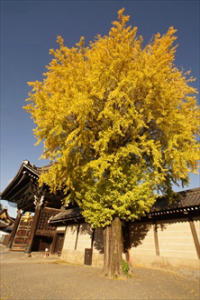

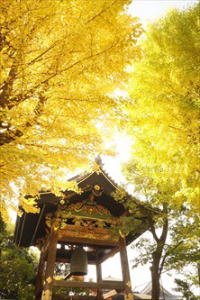

御影堂門 御影堂門   現在の空堀は堀川の名残り  ツツジ  イチョウ   阿弥陀堂門  阿弥陀堂門、金燈籠   北小路門   大玄関門  妻部の妻飾り、寺紋と唐草模様の懸魚、突起した六葉。    台所門、境内南  噴水    御影(ごえい)堂(国宝)、南に位置する。   御影堂   御影堂、床の亀裂や穴を補修、修復した「埋め木」。さまざまな意匠があり大工の遊び心の一つという。 御影堂、床の亀裂や穴を補修、修復した「埋め木」。さまざまな意匠があり大工の遊び心の一つという。 御影堂、沓石(くついし)、向拝の柱を支えている。  天邪鬼、御影堂前の天水受けの四隅を支える。    イチョウ    阿弥陀堂(本堂、総御堂)(国宝)   総影堂(阿弥陀堂)  総影堂(阿弥陀堂)  総影堂(阿弥陀堂)  総影堂(阿弥陀堂)  総影堂(阿弥陀堂)  総影堂(阿弥陀堂)      経堂、扁額は14代・寂如筆。

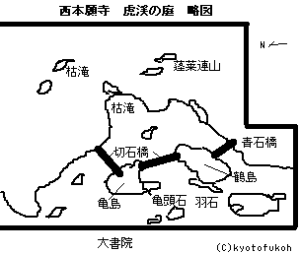

虎の間の玄関(国宝)    旧仏飯所  大玄関  駒繋  波の間玄関(国宝)  波の間玄関、切妻に2羽の鳳凰が彫られている。  中央に南能舞台、その背後に対面所・雁の間・菊の間、書院などがある。   「虎渓の庭」  「虎渓の庭」  「虎渓の庭」、借景として、奥の御影堂屋根を廬山に見立てたという。亀島(中)と鶴島(下)。   北能舞台(国宝)  北能舞台、鴨川石(なめり石)

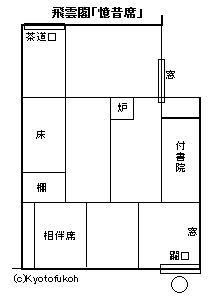

飛雲閣、衡閣門。  飛雲閣、衡閣門の扁額。  飛雲閣(国宝)    飛雲閣、二層「歌仙の間」、三層部分は8畳の「摘星楼」  飛雲閣一層の東端にある茶室「憶昔の席(いくじゃくのせき)」  舟入、飛雲閣一層の正面玄関、滄浪池についている。  鐘楼(重文)  鐘楼  鐘楼    黄鶴台(蒸し風呂)(重文)

唐門(日暮門、ひぐらしもん)(国宝)  北、麒麟   唐門南、張良靴を拾う  唐門南

太鼓楼

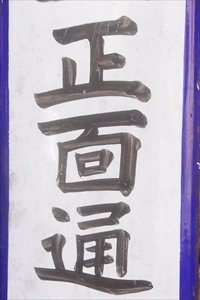

大イチョウ(水吹き銀杏、逆さ銀杏)   【参照】正面通  【参照】門前町  【参照】「正面」の通名板 |

本願寺(ほんがん-じ)は、「西本願寺(にし-ほんがん-じ)」、「お西さん」、「お西」とも呼ばれる。正式には「龍谷山(りゅうこく-ざん)本願寺」、「本派本願寺」、「本願寺」ともいう。東西330m、南北290mを有している。 浄土真宗本願寺派本山、本尊は阿弥陀如来像。 1994年、「古都京都の文化財」17の資産(社寺城)の一つとして、ユネスコの世界文化遺産に登録された。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。本願寺(西本願寺)・本願寺滴翠園は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1224年、親鸞が『教行信証』を著し、同年を開宗年とする。 1263年、宗祖・親鸞没後、東山西麓の鳥辺野北大谷に、石塔が建てられ遺骨が納められた。 1272年頃、親鸞の末娘・覚信尼(かくしんに)は遺骨を改葬し、東山吉水北(大谷の西)へ移す。(『親鸞聖人絵伝』)。六角の「大谷廟堂」が建てられ、影像が安置された。場所は、鳥辺野北大谷、現在の知恩院三門北の崇泰院付近とされ「元大谷」と呼ばれる。この地は、覚信尼の夫・禅念の敷地であり、廟堂の建物は門徒共有だった。 1277年、禅念没後、敷地は覚信尼により門徒中に寄進され、覚信尼は初代留守職に就いた。以後、子・覚恵、孫・覚如が相承する。 1287年、「本願寺」の寺号が記されている。文献初出とされる。(「専修寺文書」) 1312年、法智発起により廟堂に扁額「専修寺(せんじゅじ)」を掲げ、延暦寺山門の抗議により撤去する。(『存覚上人一代記』)。また、3世・覚如は、墳墓堂の大谷影堂を「専修寺」とする。だが、比叡山延暦寺の抗議により、後に「本願寺」と改称した。 1321年、「本願寺」の寺号になる。付文書にその名があり、文献初出とされる。(「本願寺文書」) 南北朝時代、1333年、宮護親王により祈願所になる。 1336年、足利尊氏の兵火で焼失している。 室町時代、1457年、8世・蓮如が継職する。 1465年、「寛正の法難」では、延暦寺西塔の衆徒により、祇園感神院犬神人の指揮のもと、大谷本願寺は破却された。以後、蓮如は各地(近江金森、越前吉崎、摂河泉)を移動する。 1466年、近江・金森合戦以来、越前、越中、加賀、奈良、三河、伊勢長島など各所で一向一揆が起きる。 1469年、大津南別所に顕証寺を建て親鸞影像を遷した。 1467年、近江堅田に移る。 1471年、蓮如は越前吉崎に坊舎を建立する。 1475年、蓮如は越前吉崎を退去した。 1478年/1480年、蓮如は山科本願寺(山科野村郷)を建立する。 1480年、御影堂が完成した。親鸞影像を顕証寺より遷す。 1496年、蓮如は大坂石山に坊舎(石山本願寺、大坂本願寺)を建立する。 1532年、山科本願寺は、日蓮宗宗徒と細川晴元(六角定頼とも)により破壊(焼失とも)された。(『私心記』) 1533年/1532年、証如は大坂石山に移る。親鸞聖人木像も遷された。本寺(大坂御坊)と定める。(『私心記』) 1542年、阿弥陀堂の棟上が行われる。 1559年、11世・顕如の時、本願寺は門跡に列した。 1570年、顕如は、織田信長より石山本願寺(大坂本願寺)退去を命じられるが拒否する。顕如は、信長と以後11年にわたる石山戦争(石山合戦、1570-1580)を続ける。 安土・桃山時代、1580年、石山戦争で石山本願寺(大坂本願寺)は敗北し焼失した。長男・教如は抗戦を主張した。顕如は第106代・正親町天皇の仲介を受け入れ信長と和解し、紀伊鷺森に移る。教如は義絶になる。 1582年、信長没後、豊臣秀吉は本願寺に好意的な態度を示す。秀吉は大坂天満の土地を与え、ここに本願寺が建立された。 1583年、和泉貝塚に移る。 1585年、秀吉は大坂、天満の地を本願寺に寄進し、寺は移る。 1586年、秀吉は280石を寄進した。 1589年、秀吉は20石を寄進した。 1591年、秀吉は京都・六条堀川に土地(9万3600坪)を与え、寺は移転した。当初の予定地は、下鳥羽から淀にかけての地域だったという。(『言経卿記』) 1592年、顕如没後、教如は秀吉により寄進された七条堀川(現在の西本願寺の地)の本願寺門跡になった。その後、母・如春尼が秀吉に提出した「譲り状」に端を発し、秀吉により教如は門主の座を奪われる。阿弥陀堂、御影堂が建立された。 1593年、秀吉により、3男・准如が門主になることが認可される。 1596年、旧閏7月、慶長の大地震により被災し、御堂は倒壊する。寺内町の町家がすべて倒壊し死者300人という。(『言経卿記』) 1597年、御影堂は再建、補修される。 1600年、旧9月、京都所司代・奥平信昌は、関ヶ原の戦いで逃亡し、本願寺に潜伏していた西軍・安国寺恵瓊(あんこくじ-えけい)を捕える。 1602年、徳川家康は、隠居していた教如と接触する。本願寺の西、烏丸七条(現在の東本願寺の地)に、教如の隠居寺が置かれた。徳川家康の寄進により、本願寺(東本願寺)が建立され、本願寺は東西に分裂した。家康は、本願寺を分裂させ、教団弱体化を謀ったともされる。以来、「西本願寺」と称される。 江戸時代、1610年、聚楽第庭石を門徒・僧侶3000人により移し、飛雲閣前庭を作庭する。 1617年、浴室よりの失火で、阿弥陀堂、御影堂を焼失している。 1618年、阿弥陀堂(仮堂)が再建された。聚楽第より飛雲閣(飛雲亭)が移築されたともいう。 1630年頃、聚楽第より飛雲閣(飛雲亭)が移築されたともいう。 1633年、対面所を移し建造する。虎渓の庭が作庭されたとみられている。 1634年、東西本願寺の宣如、良知は、二条城で徳川家光に謁見する。 1636年、13世・良如の時、御影堂が再建される。 1639年、学寮(西本願寺学林の前身)を造立した。 1647年、学寮を西待町に移す。 1652年、学寮を興正寺の南に移す。法制を再編する。 承応年間(1652-1655)、興正寺との間で法論「承応闃牆/閴牆(じょうおう-げきしょう)」が起こる。 1655年、本山と興正寺の対立により、学寮は幕府により壊される。(「承応の闃牆」) 1676年、法制三条を定める。 1695年、学林講堂などが東中筋町に再興された。 1722年、幕府は法度11条を定める。 1760年、17世・法如の時、阿弥陀堂が再再建された。御影堂は修復される。現在の伽藍が整う。 1763年-1806年、7世・功存が著した『願生帰命弁』を発端として「三業惑乱(さんごう-わくらん)」という教団を二分する大紛争に発展した。幕府寺社奉行の糺問により決着した。 1774年、両本願寺は、浄土真宗の公称を幕府に申請する。 1788年、天明の大火で大門・鼓楼のみが焼失する。 1797年-1806年、学林派(8代能化・智洞)と在野派(大瀛[ だいえい] 、道隠)の対立が続く。 1830年、大坂商人・石田敬起(大根屋小右衛門)により、財政改革が行われた。7月、京都大地震(文政の大地震)で、外周の築地塀が破損、大台所大破、蔵は倒壊した。(『京都地震実録』『宝暦現来集』『甲子夜話』) 1863年、両本願寺は、朝廷に1万両を献納する。20世・広如は「勤王の直諭」を門徒に発する。 1864年、蛤御門の変(禁門の変)で、境内に逃げ込んだ長州藩士(山田顕義、品川弥二郎ら)10数人を寺は庇う。僧姿で逃がした。幕府は寺が勤王派であるとし、探索により家臣僧侶数名を捕えた。 1865年、旧3月、新撰組は壬生屯所より境内に移り、北集会所(参拝会館)と太鼓楼に新たな屯所を置く。寺監視の意味もあったという。 1867年、旧6月、寺は荒神橋を架橋し、朝廷に3000両を献納する。新撰組が不動堂村の新屯所に移り、本願寺がその資金を負担した。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈に抵抗した。新撰組が使用した北集会所が姫路に移された。御所警護を行い、朝廷に4000両を献納する。(『明如上人伝』) 1869年、北海道開拓を行う。 1871年、大書院は、京都博覧会の会場になった。実業家・熊谷直孝、三井八郎右衛門、小野善助らが発起人になり、日本初の博覧会だった。同年以降、寺務は僧侶が行う。 1872年、3月10日-5月31日(80日間)、「第1回京都博覧会」を開催される。西本願寺・建仁寺(東山区)・知恩院(東山区)が会場になる。 1872年、一向宗を真宗と公称することを許される。京都博覧会(80日間)の会場の一つになる。 1879年、宗教改革、本山東京移転を巡り、西本願寺東移事件が起こる。 1881年、21世・明如の時、集会(宗会、集政参加の集議会制度)が催された。仏教教団最初の議会制度になる。 1882年、3月22日、本願寺を西本願寺、大谷本願寺を東本願寺に改称する。(『本願寺史』) 1894年、日清戦争の軍隊布教、従軍布教により、お札「軍中名号」を配布し、海外布教にも取り組んだ。 1902年、大谷光瑞らの中国西域探検が始まる。 1904年、日露戦争で軍隊布教、従軍布教により、お札「軍中名号」を配布し、海外布教にも取り組む。 1921年、西本願寺所蔵の古文書より、親鸞の娘・覚信尼が父の死を母に伝えた手紙の返書が見つかる。親鸞の妻の名は恵信尼と判明した。 1932年、爆弾三勇士法要が行われる。(「京都日出新聞」) 1934年、大書院庭園が国の名勝・史跡に指定される。室戸台風で建築物に被害が出る。 1938年、7月7日、日中戦争1周年に古銭・仏具金属など廃品鉄2000貫を献納する。(「京都日出新聞」) 現代、1958年、滴翠園が国の名勝に指定される。1月1日、西本願寺あそか診療所が設置される。(『仏教大年鑑』) 1994年、古都京都の文化財の一つとして、ユネスコ世界文化遺産に登録される。 1998年、御影堂の平成大修理が始まる。 2008年、御影堂修復が完成する。 2011年、宗祖親鸞聖人750回大遠忌法要が行われる。 2014年、御影堂、阿弥陀堂が国宝指定された。 2017年-2022年、阿弥陀堂内陣、飛雲閣(2020年まで)の修復事業が行われる。 2018年-2022年、唐門の修復事業が行われる。2018年、9月、台風21号により、清浄亭、土塀が倒壊、阿弥陀堂門の一部損壊、イチョウの大木も枝が折れた。 2023年、1月、大谷光淳(専如)門主が消息として「新しい『領解文」』浄土真宗のみ教え)」を発布し争論になる。 2025年、4月、「新しい『「領解文』」が使用取りやめになる。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。男性。法名は綽空(しゃくくう)、善信、範宴、号は愚禿(ぐとく)、諡号は見真大師。京都の日野(伏見区)の生まれ。父・藤原北家の流れをくむ日野有範。1181年、伯父・日野範綱に連れられ、1181年、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し、範宴(はんねん)と称し、以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院で修業した。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子のひとりとして連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許す。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶する。弟・尋有の善法坊で亡くなったという。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された、6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗された。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 ◆蓮如 室町時代前期-後期の浄土真宗の僧・蓮如(れんにょ、1415-1499)。男性。幼名は布袋(丸)、幸亭、法名は兼寿(けんじゅ)、号は信証院、諡号は慧灯(えとう)大師。京都東山大谷の生まれ。父・第7世・存如(ぞんにょ)、母・祖母(父とも)の侍女の長男。1420年、6歳の時、母が本願寺を去る。生国の備後鞆ノ浦/豊後望都に帰ったという。継母・如円の下で育つ。青蓮院尊応に学ぶ。1431年、17歳で青蓮院で得度し、中納言・広橋兼郷の猶子になる。比叡山、興福寺大乗院前門跡・経覚に学ぶ。1442年、如了尼と結婚する。1447年、関東に下り、親鸞の遺跡を巡拝した。1449年、父と北陸関東・東北布教に出る。1457年、父の死により本願寺第8世宗主になる。1465年、比叡山衆徒により大谷の御影堂は破却された。近江に逃れる。(寛正の法難)。1468年、延暦寺は堅田を攻撃する。(堅田大責)。1468年/1469年、大津近松に移り、祖像を遷した。1469年、東国に修行に行く。1471年、越前・吉崎に襲撃を避けて道場、吉崎御坊を開く。1473年、『正信偈(しょうしんげ)・和讃』を開版した。1474年、文明の加賀一向一揆が起こり、宗徒暴発を諫めた。1475年、一向一揆に敗走し、河内出口に向かう。1478年、山科に移る。1483年、山科本願寺を建立し、本願寺を再興し布教を続けた。1488年、長亨の加賀一揆が起こる。1489年、退隠し、5男・実如(じつにょ)に本願寺住持職を譲り、山科本願寺南殿に隠居した。1496年、摂津大坂石山に坊舎石山別院(石山本願寺、大坂御坊)を建て妻子と隠棲した。1499年、山科本願寺に戻り亡くなる。85歳。 浄土真宗中興の祖。蓮如は1461年以後、現世利益ではなく、救われて仏になること、師による恩ではなく教説による仏恩を説き、布教に平易な教示の文章『御文(おふみ、東本願寺)/御文章(ごぶんしょう、西本願寺)』を用いた。「南無阿弥陀仏」などと書かれた掛け軸の「御名号(おみょうごう)」、門徒の組織である講、親鸞の教えの木版印刷などを通じた布教により教団の急拡大を行った。近代、1882年に慧燈大師と勅諡された。 墓は山科本願寺寺内町跡(山科区)にある。 ◆恵信尼 平安時代後期-鎌倉時代中期の恵信尼(えしんに、1182-1268?)。女性。筑前(ちくせん)。父・越後介・兵部大輔・三善為教ともいう。京都・九条家に仕えたともいう。1207年、29歳の頃、越後流罪中の親鸞と結婚した。京都だったともいう。1211年、越後で明信を産む。赦免された親鸞と共に、1214年、一家で関東に赴く。上野国から常陸国に移住した。1216年頃、京都に移る。1224年、末女・覚信尼が生まれる。1234年、親鸞の帰京時に恵信尼も帰京したともいう。直接越後に赴いたともいう。1254年以前、越後に下り、覚信尼に下人を譲る。1256年、親鸞は子・善鸞を義絶した。恵信尼は覚信尼に下人の譲状を送り、再び譲状を送る。1261年、病いになる。1268年、越後に没した。87歳?。 3男3女、小黒女房(こぐろにょうぼう)、善鸞(ぜんらん)、明信(みょうしん)、益方(ますかた)、高野禅尼(こうやぜんに)、覚信尼(かくしんに)を産む。親鸞の妻は恵信尼一人とも複数ともいう。子・善鸞は実子とも、異なるともいう。親鸞の関東からの帰京に際し恵信尼も帰京した、居留したともいう。恵信尼の晩年は国府辺、板倉、とひたのまきにあったともいう。 1921年、西本願寺の宝物庫から恵信尼の書状「恵信尼消息(恵信尼文書)」 10通(1256-1268(重文))が発見された。晩年の恵信尼が越後より、京都の娘・覚信尼に宛てた書状だった。覚信尼が、父の死を母に伝えた手紙の返書だった。親鸞の妻は旧来指摘されてきた玉日姫(たまひひめ)ではなく、恵信尼と判明した。ただ、玉日姫(俗名?)と恵信尼(法名?)は同一人物であるとも、別人ともいわれている。 ◆覚如 鎌倉時代中期-南北朝時代の浄土真宗の僧・覚如(かくにょ、1271-1351)。詳細不明。男性。法名は宗昭、別号に毫摂。父・覚恵の長男。親鸞の曾孫。浄土真宗本願寺3世。善鸞の子・如信に学ぶ。1310年、親鸞の墓所、大谷廟堂の留守職に就任、本願寺と改称した。「法然-親鸞-如信」の三代伝持を主張し、本願寺の実質的な開祖になる。82歳。 ◆専阿弥 鎌倉時代後期の絵師・専阿弥(せんあみ、?-?)。詳細不明。男性。専阿弥陀仏、袴殿。父・藤原信実。唯一の現存作品は「親鸞聖人像(鏡御影)」(西本願寺蔵)であり、親鸞存命中の姿を描いた。 ◆顕如 室町時代後期-安土・桃山時代の浄土真宗の僧・顕如(けんにょ、1543-1592)。男性。諱は光佐(こうさ)。摂津国(大阪府)石山の生まれ。父・本願寺10世・証如、母・顕能尼。本願寺11世。1554年、12歳で継職、祖母・慶寿院(鎮永)の補佐を受ける。1559年、門跡に就く。1570年、織田信長の摂津への進軍により敵対した。毛利氏の援助を受け、10年の戦(石山合戦)を継続した。1580年、天皇の仲介により和睦、信長に明け渡す。紀伊国鷺森に退去した。長男・教如がこれに反対し、東西分裂の遠因になる。1591年、豊臣秀吉により、京都堀川七条に寺地寄進を受け、1592年、本願寺を再興した。京都に没した。50歳。 ◆教如 室町時代後期-江戸時代前期の浄土真宗の僧・教如(きょうにょ、1558-1614)。男性。諱は光寿(こうじゅ)。摂津国(大阪府)の生まれ。父・本願寺顕如、母・如春尼。本願寺12世。1570年以来、織田信長との石山合戦末期に父を補佐、1580年、信長との和議により、父が本願寺を退去したのちも籠城を続けた。父に義絶され、東西分裂の遠因になる。1592年、父の死去により本願寺12世を継職、だが、1593年、豊臣秀吉の命により隠居させられ、弟・准如に跡を譲った。徳川家康に庇護され、1598年、家康により東六条に寺地寄進を受け東本願寺を別立した。82歳。 ◆准如 安土・桃山-江戸時代前期の浄土真宗の僧・准如(じゅんにょ、1577-1631)。詳細不明。男性。法名は光昭、号は理光院。父・顕如、母・如春尼の4男。1593年、豊臣秀吉の命で長兄・教如に代わり本願寺12世を継承し、東西分裂した。大坂・津村別院、江戸・築地別院を創建した。54歳。 ◆渡辺 了慶 江戸時代前期の画家・渡辺 了慶(わたなべ-りょうけい、? -1645)。男性。氏は渡辺、狩野了慶。出羽国(山形県・秋田県)の生まれ。狩野派の狩野光信門人であり、高弟の一人とされる。1606年(1605年とも)、光信、興以と高台寺の障壁画を制作した。妙心寺・退蔵院、東福寺・普門院なども描いたとされる。1612年以後、西本願寺復興に際して対面所、白書院に描いたという。晩年は、平戸松浦藩の御用絵師になったという。 墓は江戸・種徳寺にある。 ◆功存 江戸時代中期-後期の浄土真宗の僧・功存(こうぞん、1720-1796)。男性。字は子成、号は霊山。越前(福井県)の生まれ。当地の平乗寺の慧鐺(えとう)にまなび、1760年、同寺住職になる。1769年、西本願寺学林能化(のうけ)(学頭)になった。77歳。 越前に流行した「タノマズ秘事」を邪義として糾明し、その法談記録「願生帰命弁(がんしょう-きみょうべん)」は、江戸時代中期に、教義をめぐる「三業惑乱(さんごう-わくらん)」の遠因になった。 ◆島田 魁 江戸時代後期-近代の島田 魁(しまだ-かい、1828-1900)。男性。美濃国(岐阜県)の生まれ。新撰選組二番組伍長。守衛新撰組隊長。名古屋城内の御前試合で優勝し、大垣藩・嶋田才に見初められ養子になる。江戸の心形刀流・坪内主馬道場で修行する。1863年、新撰組に入隊したといい、諸士調役兼監察、伍長などの任に就く。1867年、油小路事件、近藤勇襲撃事件では護衛として近藤の命を救った。1868年、鳥羽・伏見の戦い、その後の戊辰戦争に参戦した。1869年に降伏、1886年、西本願寺の夜間警備員になる。 近代に帰依し、太鼓楼の太鼓番を務めたという。身長180cm近くもあり、怪力の持ち主だったという。73歳。 墓は当初、大谷本廟(東山区)にあった。その後、大谷祖廟(東山区)に納骨されている。 ◆仏像・木像影像 ◈御影堂の須弥壇(しゅみだん)に、親鸞の木像が安置されている。鎌倉時代作の「親鸞聖人影像(鏡御影、御真影)」(国宝)は、専阿弥によって描かれたという。左向きの立像であり、鏡に写した御影といわれている。 左右脇壇に歴代門主影像(画像)が掛けられている。両余間に住持名号、右余間に金地金泥の十字名号「帰命尽十方無碍光如来」、左余間に「南無不可思議光如来」を安置する。 ◈阿弥陀堂の内陣中央に、本尊の「阿弥陀如来立像」を安置する。摂取不捨印を結ぶ。本願により生けるものすべてを平等に救うという本願力(他力)回向を唱える。 両脇に高僧七祖の龍樹菩薩、天親(てんじん)菩薩、曇鸞(どんらん)大師、道綽(どうしゃく)禅師、源信和尚、両余間に源空(法然)、さらに厩戸王(聖徳太子)影像を祀る。 ◈経堂の正面に、輪転蔵の発案者とされる中国南北朝時代の「傳大士像(ふだいし、双林大士傳翕、497-569)」を祀る。右手の中指2本を立てている。左右に二童子(その子・普建像、普成像)、八天像(梵天、帝釈天、仁王、四天王)が安置される。像は渡辺(邊)康雲作。14代・寂如作ともいう。 ◆建築 安土・桃山時代の多くの巨大建築物がある。山門前に石橋が架かり、堀川を濠とした城郭寺院の名残になっている。境内には、観音堂、地蔵堂、鎮守社なども見られない。本堂(阿弥陀堂)、親鸞聖人坐像のある御影堂内陣の正面の間左右に、余間(よま)といわれる部屋を設けるのが真宗伽藍の特徴になる。余間には、徳力善宗、善雪の「蓮池図」、台高柱の立体的な装飾が施されている。 ◈「阿弥陀堂門(本堂門)」は、江戸時代後期、1788年頃、大坂別院より移築したという。 ◈「御影堂門」は、江戸時代前期、1636年に建立された。 ◈「唐門(からもん、勅使門)」(国宝)は、日暮門(ひぐらし-もん)とも呼ばれる。安土・桃山時代に建立された。江戸時代前期、1618年に移築される。現代、1980年、2018年-2021年に修復されている。本願寺内で最も古い建物という。側面は入母屋造、前後に大唐破風(向唐門形式の側面に入母屋破風)の四脚門、黒漆塗り。妻飾に虹梁大瓶束。檜皮葺。高さ8.7m、幅5.4m、奥行き4.4m。 精緻な彩色彫刻は、北に雲に麒麟、牡丹に唐獅子、竹に虎、東に許田(きゅうゆう)と西に巣父(そうほ)、南に太公望の兵法書の黄石などの中国の故事による彫刻16面が施されている。全体で100点余りになる。色は、すべて釈迦そのものを表しているという。橙は衣手、青は毛、白は歯、黄は肌、赤は血の色という。眺めていると日が暮れるのを忘れることから日暮門ともいわれる。狩野派の渡辺了慶(? -1645)作ともいわれている。 東の牛を引く許由の図には由来がある。巣父が耳を洗っていると、牛を引いた許由が現れる。巣父は、何をしているのかと訊ねられた。巣父は、政治の話を聞いて耳が汚れたので、耳を洗っていると答えた。許由は、その汚れた水を牛に飲ませられないとして上流に行くと答えた。西には、巣父が滝で耳を洗う図がある。皇帝が巣父に権力を譲ると申し出た際に、政治を嫌う巣父は拒否し、世俗の汚い話しを聞いた耳を山奥の滝で洗った様が描かれている。 南には、馬上の黄石公が靴を落とし、張良が靴を拾い差し出したことから、太公望の兵法書を伝授された様が描かれている。木鼻は別木により、造り柱に掛け落とした掛鼻であり、獅子、牡丹の丸彫(中空)になっている。 唐門にまつわるいくつかの話がある。唐門はかつて伏見城遺構ともいわれていた。現在は否定されている。西本願寺の七不思議のひとつとして、唐門には蜘蛛の巣が張らないという。彫り物の麒麟の意匠は、麒麟麦酒商標の参考にされたという。築地塀屋根上に桃形の留蓋の桃(とう)がある。不老長寿を象徴しており、桃源郷にはこの果実が数多く実っているという。 ◈「御影堂(ごえい-どう)、大師堂、祖師堂」(国宝)は、南に位置し、西方浄土に向かうように東面して建てられている。江戸時代前期、1617年に焼失し、1636年に再建された。江戸時代中期、1760年、1800年に大修復されている。現代、1999年-2011年に修復工事が行われた。 須弥壇前の床は黒漆で塗られている。御影堂内陣の厨子には、御真影が納められている。厨子は斗栱(ときょう)、虹梁は総金箔仕上げ。宝珠造、台高柱(直径70cm)、高さ4.6m、屋根幅4.2m、総重量2.3t。 1200人を収容できるという。外陣には3000人を収容できるという。襖絵は吉村孝敬筆の「雪松図」(右)、「雪梅図」(左)になる。屋根の重さは1200t、瓦の枚数11万5000枚を227本の柱で支えている。現存する江戸時代初期の木造建物としては最も大きい。7間9間、東西48m、南北62m、高さ29m、畳734敷(外陣441敷)、入母屋造、本瓦葺、空葺、南に一部江戸時代の工法である土葺を残す。 ◈「阿弥陀堂(本堂、総御堂)」(国宝)は、江戸時代中期、1760年に再建された。現代、1979年-1985年に修復工事が行われた。東面して建てられている。5間7間、東西42m、南北45m、高さ25m。外陣285畳敷、800人収容、屋根の総重量は7268t、瓦9万4800枚、単層、入母屋造、本瓦葺。 ◈「経堂」は、回転し、輪転蔵といわれる。江戸時代前期、1678年、14世・寂如の時、大工・伊豆守宗俊により建立された。現代、2006年に修復されている。 一辺9.5(9.6)m、軒高11(11.5)m、軒4.1m。二重屋根、宝形造。屋根には古鏡1000枚から作られたという銀宝珠が載る。瓦は2万枚。内壁は有田焼(伊万里焼、柿右衛門系)の腰瓦が使われている。 ◈「北能舞台」(国宝)は、安土・桃山時代、1581年の銘が懸魚(けぎょ)にある。日本に現存する年代が確認される建物の中で最古の舞台とされる。白書院の北に白書院を見所とした。光が正面に入るので見やすく、音響効果を高めるため7つの甕が埋められ、舞台の周囲には同じ方向に鴨川石(なめり石)が敷き詰められている。舞台自体は小さく、そのため、橋掛りを斜めにつけ、手すりも曲線にしている。また、床、軒も低く造られているのは、空間に広がりを持たせるためという。 脇座、後座、橋掛けを付ける。単層、前方は入母屋造、背面は切妻造、檜皮葺。 ◈「大玄関」は、江戸時代中期、1760年以前に建立された。公式行事の来客を迎えるために使った。入母屋造、妻入り唐破風。 ◈「大玄関門」は、江戸時代後期、1847年に建てられた。左右に門番屋が付く。10万石の大名家格式に準じてる。南西に駒繋もある。 ◈「波の間玄関」(国宝)は、江戸時代に建てられた。切妻に2羽の鳳凰が彫られている。5間、妻正面に軒唐破風、檜皮葺。 ◈「虎の間の玄関」(国宝)は、江戸時代に建てられた。 ◈「太鼓楼」は、江戸時代に建立された。東北角にある重層の楼閣内には太鼓(ツツジの胴)がある。豊臣秀吉(1537-1598)の寄進という。「豊心丹」と薬の処方が書かれていた。さらに、12世・准如(1577-1630)の時に金宝寺より寄進された大太鼓(直径120㎝)が置かれている。江戸時代には周囲に時刻を告げていた。 幕末、1865年、本願寺を一時的に太鼓楼を屯所としていた新撰組による刀傷が、今も残っているという。隊士は「北集会所(きたしゅうえじょ)」、あるいは「講堂」などに宿泊していた。北集会所は現在の参拝会館付近にあった建物だったという。現在は亀山・本徳寺(姫路市)に移されている。 ◈「鐘楼」(重文)は、安土・桃山時代に建てられた。色鮮やかな装飾が見られる。方1間、単層、切妻造り、本瓦葺。 梵鐘は、現代、1996年製になる。現在も午前5時半に撞かれ参拝者を迎える。お勤めを伝える鐘を集会鐘(しゅうえしょう)という。 ◆大書院の建築・装飾・襖絵 ◈「大書院(国宝)は南の玄関(重文)から北へ殿舎が続いており、203畳の広さがある。江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)建立の最も広い書院の対面所(鴻の間)、それ以前に建立された白書院(小広間)に大別される。 拝観順路に従うと、玄関より、鏡の間、南能舞台、浪(波)の間(非公開)、太鼓の間(非公開)、虎の間、広縁、対面所、狭屋の間を通り雀の間、雁の間、菊の間、北狭屋の間、北能舞台、鏡の間、白書院、装束の間、伝廊、黒書院、東狭屋の間、虎渓の庭になる。 ◈「波の間」(重文)(非公開)は、江戸時代後期、1810年に吉村孝敬(1769-1836)が描いた障壁画「波濤図」、渦巻く波の天井図があることから呼ばれる。虎の間(重文)には、渡辺了慶(?-1645)の竹林の虎の絵がある。太鼓の間(重文)(非公開)には、欄間に葡萄と栗鼠の透かし彫りが施されている。これは、多産、多幸、「武道に律す」の掛け言葉にもなっている。 ◈「対面所(鴻の間)」(国宝)は、門主と門徒の対面の公的な場になっている。江戸時代前期、寛永年間(1624-1643)に建立された。下段、上段の間があり、中央に床の間、左(西)に帳台構(武者隠し)、御成口、右(東)奥に勅使・将軍のための上上段の間(付書院、違棚)が設けられている。全体で、204畳半敷(下段は162畳敷)ある。柱間が奥に進むほど狭く作られており、内部を広く見せ、さらに上段中央に坐した人物も大きく見せるための工夫という。上段中央の床、左端の帳台溝、右端の上々段の違棚、付書院などが正面一列に配され本願寺独特の様式になっている。上段と下段の間に、透かし彫りの欄間「雲中飛鴻」(厚さ10㎝)があるため、鴻の間とも呼ばれる。下段の間には南北に2列の柱(12本)が立ち、欄間、矢来により部屋が分けられている。なお対面所は、下段の畳を上げると臨時の能舞台になる。音響効果を高めるために、床下には甕が埋められている。 対面所は多くの絵で飾られている。上上段の間の貼付壁に「唐子遊戯図」、天井に「雲龍図」、上段中央に中国の帝王学の故事より「張良引四皓図(商山四皓図)」がある。この絵は逆遠近法の手法で描かれ、上段に坐した人物を大きく見せる効果がある。上段帳台構え(武者隠し)に「武帝西王母図」、西壁に松の巨木と鶴の絵がある。天井画は「尾長鳥図」。下段左の壁には巨松と花鳥を鉱物などの岩絵の具で描いた「金碧松鶴図」がある。緑の緑青・銅、白の白金、ほかに鉄、水晶、赤珊瑚、牡蠣の貝殻などが原料になっており、これを金箔の上に置いた。狩野派の渡辺了慶による。下段右には、同じく渡辺了慶(?-1645)筆の「群鶴花鳥図」「老松花鳥図」がある。 ◈「南能舞台」(重文)は、対面所の南にあり、対面所を見所にしている。12坪あり、日本一を誇る大きさという。江戸時代前期、1694年に建立された。近代、1876年に一度解体され、1897年に復元された。白砂の中に建てられている。屋外で使われる能舞台としては大きく、左手(東)の橋掛も長いため、演者の間が持たず「役者泣かせの橋掛」といわれている。南能舞台に描かれた松は、隠し絵の手法で描かれている。室内の薄暗い対面所内、上段の間から見ると、初めて松の絵が浮かび上がる仕掛けになっている。親鸞降誕会(5月21日)には舞台で祝賀能が演じられている。 檜皮葺、切妻造。 ◈「狭屋(さや)の間」(縁座敷)は、広縁に続く廊下部分になる。北狭屋の間の天井には、様々な花が描かれている。作者は海北友雪(1598-1677)、また渡辺了慶(?-1645)ともいう。日持ちのしない花の茎の絵には、濡らした和紙が結ばれるという細かな心遣いが見られる。 ◈「雀の間」(国宝)は、円山応瑞(1766-1829)による66羽の雀の障壁画がある。かつて68羽が描かれていたが、その後、2羽が飛んで行ったとして、抜け雀の間ともいう。天井には36種の花卉(かき)図が描かれている。 ◈「雁の間」(国宝)には、襖、貼付壁には雁の一日の生活が描かれている。雁は巣穴より飛び立ち、北の菊の間へ雁行し、巣穴に戻るまで描写されている。天井には鉄線図(クレマチス)がある。隣の菊の間との間に欄間があり、ここには雁の透かし彫りがある。雁の間側からは、鳥が隣の菊の間、半月の絵に向かって飛翔するように見せている。 次の菊の間に移ると、半月が実は満月の絵であったという趣向を凝らす。菊の間の天井一面には、241本の扇面図が描かれている。また襖絵には「菊に籬図」が描かれている。 ◈対面所の北にある「白書院」(国宝)は、東より装束の間、一の間(上段、下段)、二の間、三の間があり、北に北狭屋の間が付く。白書院は門主対面の儀式や、上洛した江戸幕府3代将軍・徳川家光(1604-1651)などの賓客接待に使われた。主室の一の間(紫明の間、24畳)は書院造で、違棚、付書院、折回り上段、折上格天井がある。障壁画などはすべて渡辺了慶(?-1645)筆による。床の貼付壁絵「諌鼓謗木図」、南に「娥皇女英図」、西に「孝徳升聞図」がある。二の間には南に「解網施仁図」、東に「桑林祈雨図」、室内能舞台にもなる三の間(孔雀の間)の東に「松桜孔雀図」などがある。豪華な欄間の透かし彫り(椿に尾長鳥、松に藤)などが施されている。装束の間(6畳)は、客人が装束を整え、門主との対面を待つ部屋になっている。海北友雪(1598-1677)筆ともいう「韃靼人狩猟図」は、タタール人が狩猟し、調理、食事する様が描かれている異例の作品になる。 廊下の北狭屋の間に、天井画「花卉図」、長押上小壁に「武蔵野秋草図」、杉戸絵東に「曲ろく犬図」、西に「笈図」がある。 ◈「装束の間」は、白書院の東にある。6畳敷きで対面所に出る前に装束を整える。床、違棚がある。 ◈「菊の間」は、対面所の西にある。諸大名の控えの間として使われた。格天井。隣接している雁の間との仕切欄間に、飛ぶ雁の透かし彫りがあり、隣室の月が見られる。 ◈「北能舞台」(国宝)は、白書院の北に白書院を見所とした。 本願寺坊官・下間仲之(しもつま-なかゆき、?-?)という能の名手が駿府で舞い、評判になり、後に徳川家康(1542〜1616)により寄進されたという。また、子の下間仲令(?-?)より寄進されたという。蓮如(1415-1499)の頃より、布教に能楽が用いられていた。間口より奥行きが広く、見所は別棟になっており、能舞台の原初形態とされている。舞台自体は小さい。そのため、橋掛りを舞台の斜めにつけ、手すりも曲線にしている。また、床、軒も低く造り、空間に広がりを持たせた。光が舞台の正面に入るので見やすく、舞台の音響効果を高めるために、7つの甕が床下に埋められている。舞台の周囲には同じ方向に、黒い鴨川石(なめり石)が敷き詰められ、これも音響効果のための工夫という。 ◈北端の数奇屋風の「黒書院」(国宝)(非公開)は、江戸時代前期、1657年(1656年とも)、13世・良如(1630-1662)の時に建立された。寄棟造、重層杮葺。内向きの接客、寺務を行う際に使われた。東の一の間、西の二の間、北東の茶室、北西の鎖の間、西端の広敷、南の縁座敷(本座敷と縁との間)、一の間の北東の付書院などからなる。一の間(11畳)は黒色を基調としている。狩野探幽筆の水墨画「琴棋院書画図」の襖絵がある。黒漆の床脇、床に「滝山水」の絵、欄間は黒檀、天井は松の煤が塗られている。釘隠には、伝来して間もない貴重な七宝焼が使われている。二の間に探幽の「陶淵明図」「林和靖図」、貼付壁には「探幽斎」「守信」の落款が入る。南西の白書院とは、扉に透かし彫りの施された伝廊(腹式廊下)により繋がっている。黒書院に石の手水鉢がある。 ◈虎渓の庭(別記)に面した東狭屋の間の天井画は、69枚の「巻帖図」になっている。折本、綴じ本179、巻物66、短冊16、色紙11の合計272種類が描かれている。中央付近の巻物に小さく描かれた「八方睨みの猫」が隠れている。この猫は、寺院にとって大切な書物をかじる鼠に、目を光らせるという意味を担う。 ◆飛雲閣 ◈江戸時代の「飛雲閣(ひうんかく)」(国宝)は、滴翠(てきすい)園の滄浪池に面して建つ。楼閣建築の最高傑作といわれている。京都(洛陽)三名閣(ほかに金閣寺、銀閣寺)の一つとされている。 かつて「飛雲亭」といわれ、豊臣秀吉(1537-1598)の聚楽第の遺構ともいう。江戸時代前期1618年、1630年頃に、移築されたともいう。この時、聚楽第の庭石も移されている。諸説あり、飛雲閣は本願寺が買入れた。秀吉が施入した。徳川氏が寄進した。前よりあったという本願寺御亭(ごちん)がその起源ともいう。建築部材に移築痕がなく、江戸時代前期(1610-1617)に本願寺で建造されたとの説が有力になっている。1617年の火災前後に、飛雲閣か前身の楼閣建築が建てられていたという。 北面・南面25.8m、西面12.4m。三層、楼閣、杮葺。 初層の左(東)に茶室「憶昔席(いくじゃくせき)」がある。右隣の舟入の間は唐破風屋根、右端(西)の招賢殿は入母屋、屋根は載り反り屋根(そり、下向きの曲線)になっている。 二層の歌仙の間は、三方に唐破風屋根(千鳥破風、唐破風)、また、起り屋根(むくり、上向きの曲線)になっている。数寄屋造(寄棟造)。 三層の摘星楼は、四注造で起り屋根になっている。寄棟造(宝形造)。 各層でさまざまな屋根を複合し、左右非対称に配置され、全体は調和する。これは、上段の間を各層で避けたため非対称になったともいう。また、中心を左(東)に置き、上層を次第に小さく重ねて逓減させている。屋根はニ層の右端(西端)の起り以外は、すべて反りになっている。起り部分で三層を引っ張り、全体の力の均衡を保つためという。 飛雲閣初層の正面玄関は北の舟入になっており、滄浪池側に付く。現在のように池に石橋の龍背橋が架かる以前は、舟により楼閣に出入りしていた。付いている石段の高さは微妙に違い、敵の来襲時に相手を乱し、手間取らせるための工夫という。初層がすべて障子張りとなっているのも、敵を察知するためとされ、防御の工夫が施されている。部屋を明るく広く見せる効果もある。 初層内部には「舟入の間」、「八景の間」、主室の「招賢殿(柳の間)」、茶室「憶昔の席(いくじゃくのせき)」がある。初層北面に壁はなく、ほとんどが障子になっている。右端の主室・招賢殿(32畳)は、西に床があり、かつて「雲隠れの月」が描かれていた。花頭窓からの陽光により、上段の間に坐した門主の背後に、後光が射すようになっていたという。また、その階上にあえて部屋を造らなすかった。中央の間は腰窓式、火頭窓、付書院は格狭間型、渡辺了慶(?-1645)筆(徳力善雪、善宗、狩野興以とも)といわれる金地の障壁画「雪柳図」がある。八景の間に、中国の瀟湘(しょうしょう)地方の八つの景勝「瀟湘八景」が襖、貼付壁に描かれている。「山市晴嵐」、「漁村夕照」、「遠浦帰帆」、「瀟湘夜雨」、「煙寺晩鐘」、「洞庭秋月」、「平沙落雁」、「江天暮雪」をいう。作者は狩野探幽、また、探幽と徳力善雪の合作ともいう。 二層の「歌仙の間」には、「上段の間」(8畳)、「下段の間」(17畳)がある。上段天井に狩野山楽(1559-1635)筆の「葡萄」「栗鼠」がある。貼付壁、扉、杉戸板面に黄金の御簾を通した山楽筆の「三十六歌仙(小大君、壬生忠見以外、室内20人、外面16人)」が描かれている。現在の絵は1996年の復元による。右端の主座にも、同様に階上に部屋を造ることを避けている。花頭窓が開く。 三層は8畳あり「摘星楼(てきせいろう)」ともいわれる。床、鏡天井、壁4周に軍配形花頭窓などが開けられ、楼内から星が掴めるほどの視界があり名付けられた。かつては比叡山を望むことができたという。また、貼付壁に「行儀の富士」といわれる富士山の絵があった。ただ、頭を下げてしか見ることができなかった。豊臣秀吉もここではそれに従ったという。 なお、石橋は龍背橋という。江戸時代には土橋だったとみられている。 ◈「憶昔の席」は、飛雲閣の東にある。江戸時代後期、1795年(1800年とも)に増築されている。(別記) ◈「黄鶴台」(重文)は西にある。江戸時代に建てられた。別棟の浴室(蒸し風呂)がある。聚楽第遺構ともいう。3室あり中二階が脱衣所、4畳の控室、唐破風屋根の蒸風呂(2m四方)がある。11間、4間、一重、寄棟造、杮葺、屋根は下向きの反りになっている。 ◆庭園・大書院庭園「虎渓の庭」 豊臣秀吉ゆかりと伝えられる庭園がある。 特別名勝の枯山水式、大書院庭園(対面所庭園)(760㎡)の地には、当初から池泉があったという。庭園は、江戸時代初期に伏見城から移築されたという。 「虎渓の庭」ともいわれる。虎渓とは浄土宗発祥の地、中国江西省廬山の渓谷をいう。中国の故事「虎渓三笑」に因む。晋の慧遠(えおん)法師が、廬山の東林寺で行を積み、世俗を避けて虎渓から出ない、橋を渡らないと誓った。訪ねてきた友人の陸修静・陶淵明を送った際に、話に夢中になり、思わず虎渓の橋を渡り、三人ともに大いに笑ったという。また、それぞれ仏教、儒教、道教を意味し、三教一致を暗示したともいう。 江戸時代前期、1611年、豊臣秀吉(1537-1598)の聚楽第より、3000人の門徒により庭石が運び込まれている。石は当庭か飛雲閣に使われたとみられている。(『慶長日記』)。作庭者は、朝霧嶋(志麻、志摩)之助ともいわれる。また、指揮したのは蓮如の弟・川那部内蔵助(顕尊)ともいう。 借景として、御影堂の大屋根を廬山に見立てた。紀州の緑石(阿波の青石、緑泥片岩)130個を使い、聚楽第の庭石が多数使われたともいう。東北隅に正面があり、三つの立石(三尊石)の石組による三段の滝、玉石の川、白砂の枯池の海、海に浮かぶ蘇鉄と石組による蓬莱形式で、左の亀島には手前に亀頭石、左端に亀尾石、右の鶴島には羽石が据えられる。左に頭があり、飛翔する様ともいう。それらを結ぶ2つの反り橋の切石橋、そのほかの石橋が架けられている。二つの島の奥右に蓬莱連山、中央に枯滝が組まれている。山中より滝を下った流れは、玉石の渓流を経て白砂の大海に注ぐ。植栽は蘇鉄が使われている。蘇鉄は大きく育つため、石組みで根の成長を止めているという。また、ムクノキ、イスノキ、モチノキなどの大木がある。 庭園を臨む「東狭屋の間」には、天井にさまざまな書物が描かれており、珍しい意匠という。中央付近の巻物に小さく描かれた猫は「八方睨みの猫」といわれ、書物をかじる鼠に目を光らせる趣向という。 黒書院広縁と土間に、手水鉢、沓脱石、飛石を配した露地がある。 ◆庭園・滴翠庭園 飛雲閣前の池泉式庭園「滴翠(てきすい)園」(国の名勝)は境内の東南にある。聚楽第遺構ともいう。1482坪(4 899.2㎡)の広さがある。江戸時代前期、1618年に、聚楽第から飛雲閣を移した際に、苑池として造られたともいう。江戸時代中期、明和年間(1764-1772)に大規模に修改造した。1766年に名水とされた醒眠泉が再掘された。1768年に18世・文如により滴翠園奉行が置かれれ整備が始まる。この時、「滴翠園」と名付けられ、茶室「澆花亭」が増築された。過去の拡張の際の土塁跡(嘯月坡、しょうげっぱ)がいまも残されている。 庭園に西の衡閣門から入る。紫燕溝に沿い、「清浄亭」から右手に西湖を見て、涸流れに至る。待合、2つの茶亭「澆花亭」「青蓮樹」(1768)から右に折れ、左手の艶雪林に七重石塔「俗風塔」を見る。文覚上人(?-?)の塔ともいわれ、江戸時代前期、寛永年間(1624-1643)に移された。さらに、醒眠泉、毫塚(乾亨主人毫塚、17世・法如)、嘯月坡、滄浪(そうろう)池に出る。飛雲閣を正面に見ると、池には石切橋の龍背橋(6m)が架かる。石橋は、江戸時代前期、1610年に聚楽第から3000人の門徒により運び込まれたという。江戸時代には土橋だったともいう。橋はほかに、西の黄鶴台前のむくり屋根の廊橋である擲盃橋と、東に木橋の踏花塢(とうかう)橋が架かる。池泉の東には中門、奥に待合、庭の東端に鐘楼がある。池の東端高台に建つ四阿(あずまや)「故蝶亭」よりの眺めが、庭全体を見通すのには最も適しているという。滄浪池に流入する川はなく、境内の雨水が自然に集められ湧水しているという。かつて池底にはゴロタ石が敷き詰められていたという。 江戸時代中期、1768年に制定された「滴翠園十勝」としては、1.「飛雲閣」、2.「滄浪池(そうろうち)」、3.「龍背橋(りゅうはいきょう、石橋)」、4.「踏花塢(とうかう、龍背橋の出島付近)」、5.「胡蝶亭(こちょうてい、築山の四阿)」、6.「嘯月坡(しょうげつは、滄浪池の堤付近)」、7.「黄鶴台(おうかくだい、蒸し風呂)」、8.「艶雪林(えんせつりん、九重石塔・俗風塔付近)」、9.「醒眠泉(せいみんせん、湧水)」、10.「青蓮榭(せいれんしゃ、茶室)」が挙げられる。 なお庭は、飛雲閣内の窓を通して眺めることを想定している。たとえば、初層招賢殿(柳の間)上々段付書院、花頭窓の障子を開くと、北東に池泉に架かる石橋の龍背橋とその奥の築山に胡蝶亭が浮かび上がる。あるいは、西の花頭窓からは石灯籠と鄭盃橋が切り取られる。 ◆茶室 ◈茶室「憶昔席(いくじゃくのせき)」は、滴翠(てきすい)園、飛雲閣に付属し初層の東にある。江戸時代後期、1795年(1800年とも)に薮内家と親交があった18世・文如(1744 -1799)が増築した。同年に披(ひら)きが行われた。三畳半、南中央に台目畳床、床柱は蛇の目木(檳榔樹、びんろうじゅ)、北に付書院、明かり窓、床脇に踏込畳、西に掛込化粧屋根裏天井。躙り口は西にある。東に敷居を隔てて一畳半の相伴席の板の間、水屋、勝手。茶室へ向かうには露地門より三方葭張り、瓦葺、寄棟造の腰掛待合を経る。 ◈滴翠園の茶室「澆花亭」は、五畳半枡床、北に台所。南に四畳半の茶室「青蓮榭」が繋がる。上段、相伴席。扁額は文如筆。貴人口があり、さらに相伴の席が分かれた割腰掛になっている。 ◆階層制 戦国時代末、本願寺では門主を頂点として御連枝、一家衆、御堂衆、坊主衆などの階層制を築いた。 徳川幕藩体制に入りこれを取り入れ、将軍、御三家、親藩、譜代、外様の階層制を構成した。 ◆関ヶ原の戦い 安土・桃山時代、1600年旧9月22日に、京都所司代・奥平信昌(1555-1615)は、密告により本願寺に駆け付けた。関ヶ原の戦いで西軍・安国寺恵瓊(あんこくじ-えけい、?-1600)が逃亡し、本願寺に潜伏しているという。 本願寺に到着すると、寺内から病人を載せた輿が運ばれてきた。南の東寺方向に進んでおり、不審に思い押しとどめた。突然、輿を担いでいた者たちが抜刀し、斬りつけてきたため斬り合いになった。 恵瓊は逮捕され、徳川家康(1543-1616)のもとに送られた。旧11月1日に恵瓊は、六条河原で石田三成(1560-1600)らとともに斬首された。 ◆吉良家 西本願寺と吉良家は関わりが深かったという。 江戸時代前期、1701年、江戸城の松の廊下で刃傷事件が起こる。この時、浅野内匠頭(あさの-たくみのかみ)(1667-1701)に斬り付けられた吉良上野介(きら-こうずけのすけ)(1641-1702)の直後の記録が、現代、2016年に本願寺史料研究所の保管資料の中に確認された。事件は、赤穂浪士による吉良邸討ち入りの発端になった。 確認された「江戸江遺書状留帳」(1701-1702)は、事件後に西本願寺側が吉良に直接会った際の記録という。事件後の吉良の様子、事件に対する寺・吉良側の対応、その後の討ち入りなどについて記されていた。そのほか、吉良本人、吉良の父・義冬、江戸在勤の西本願寺担当者が、それぞれ西本願寺に宛てた書状も見つかっている。 ◆長州藩・新撰組 西本願寺と長州藩毛利家の関わりは深い。石山本願寺(大坂本願寺)と織田信長の石山戦争(1570-1580)の際には、安芸・毛利輝元は西本願寺を支援している。幕末、西本願寺は、別邸・翠紅館を尊攘派の志士の密談所として提供した。江戸時代後期、1864年の禁門の変(蛤御門の変)の際に、長州藩邸より50人の避難者があり、西本願寺はこれを受け入れた。この中に、山田市之允(顕義、1844-1892)、品川弥次郎(1843-1900)も含まれていた。寺は、新撰組、見回組の探索も追い返した。新撰組が深入りしなかったのは、門徒の反攻を恐れたためという。 江戸時代後期、1865年旧3月、新撰組は手狭になった壬生村より西本願寺の北集会所、太鼓楼に移り、西本願寺屯所を置いた。新撰組の勤皇派・山南敬助(1836-1865)は移転に反対した。その後、山南は切腹に追い込まれる。 移転は、勤皇派の西本願寺20世門主・広如(1798 - 1871)を封じ込める意味もあった。広如は移転阻止に動く。新撰組の近藤勇、土方歳三(1835-1869)は押し切っている。土方は広如の威嚇のために空砲を撃った。 新撰組は寺の施設の利用とともに、西本願寺の豊富な資金にも目を付けた。1864年の禁門の変(蛤御門の変)の際に、寺が長州藩士の逃走を手助けしたことから、寺への監視と牽制の意味もあったといわれている。 新撰組は、北集会所、太鼓楼、さらに炊事場、風呂場、牢獄、首切場なども増築する。境内で会津藩から提供された大砲二門により砲撃、また射撃訓練も行い、切腹、斬首、肉鍋なども食した。西本願寺は会津公用方に訴え、砲撃訓練は壬生寺に変更になる。 1867年、新撰組は不動堂村に新造された屯所に移された。土方は、屯所移転を口実として移転費用、建築費を西本願寺に負担させている。半年して新撰組は、1868年の鳥羽・伏見の戦いのために伏見奉行所に再び移されている。 新撰組が使用した西本願寺屯所の北集会所、不動堂村屯所の建物も、1868年に姫路亀山の本徳寺に移築された。それぞれ、本堂、表書院として現存し、新撰組が付けたという刀傷も残されているという。 ◆大谷探検隊 近代、1902年から3次、13年に渡り西本願寺新門・大谷光瑞(1876-1948)、井上弘円(1872-1939)、本多惠隆(1876-1944)、渡辺哲信(1874-1957)、堀賢雄(ほり-ますお、?-?)らはインド、カシミールなどのアジアの仏蹟、釈迦の聖蹟、アショーカ王碑文・王柱などを調査した。 ◆見残しの石 御影堂門南の石垣に、「見残しの石」と呼ばれる石垣が使われている。「丸に×印」が刻まれており、石山本願寺(大坂本願寺)で使われていた薩摩藩主・島津家の「丸に十の字」の定紋を崩したものになっている。 戦国時代-近代まで、薩摩藩では真宗念仏禁制を敷いていた。安土・桃山時代、1580年の石山合戦の講和後、石は一度薩摩に戻され、七条堀川に移された。その際に、藩に隠すために大半の紋が消された。 ただ一つだけ、「丸に×印」の石垣が残された。石は信仰の強さを門信徒に示すとともに、薩摩藩には紋ではなく、単なる印だと言い逃れたという。 ◆石造物 ◈「天邪鬼」は、御影堂前の天水受けの四隅を支える。4体ある。江戸時代前期、1636年の作になる。2つの天水受けがあり、全体で8体の像が支えている。頭15㎝、身長38㎝。 ◈「沓石(くついし、根石、柱石)」は、御影堂向拝の柱を支えている。かつては柘榴の木で造られていたという。江戸時代、1861年、修復の際に石に替えられた。表面を木で覆ったものもある。 ◆文化財 ◈鎌倉時代の紙本墨画「親鸞聖人影像(鏡御影[かがみのごえい])」(国宝)は、専阿弥陀仏(?-?)によって描かれたという。画稿という。生前の親鸞容貌を最も捉えているといわれている。 ◈室町時代の朝円筆「安城御影模本(嘯[うそぶき] の御影)」(国宝)は、安城の願正寺に伝わる御影であり、聖人像正副2幅がある。 ◈鎌倉時代の親鸞筆の「観無量寿経註」1巻、「阿弥陀経註」1巻(国宝)は、行間などに克明な註がある。鎌倉時代の親鸞筆の清書本という「教行信証」(重文)、親鸞の行状を描いた「善信聖人図(琳阿本)」(重文、14世紀)、鎌倉時代の「恵信尼文書」(重文)、室町時代の「後奈良天皇宸翰女房奉書」(国宝)。 ◈鎌倉時代前期、1200年の後鳥羽上皇らの仮名書道「熊野懐紙」11通1巻(国宝)は、切目王子での歌会、後鳥羽上皇、土御門通親、藤原公経、藤原家隆らの懐紙を仕立てている。 ◈平安時代中期の藤原公任の撰という「三十六人家集」37帖(国宝)、鎌倉時代の「善信聖人絵」(重文)、南北朝時代の「親鸞・如信・覚如蓮坐像」(重文)、南北朝時代の徒覚作「慕帰絵(ぼきえ)」10巻(重文)など多数。 ◈近代、1921年、西本願寺宝所蔵の古文書より、親鸞の娘・覚信尼(かくしんに)が父の死を母に伝えた手紙の返書「恵信尼文書」(重文)が見つかる。恵信尼の自筆11通(10通とも)、仮名写経になる。親鸞の妻は旧来指摘されてきた玉日姫(たまひひめ)ではなく、恵信尼と判明した。ただ、玉日姫(俗名?)と恵信尼(法名? )は同一人物であるとも、別人ともいう。 ◈江戸時代の海北友雪筆、北狭屋[きたさや]の間「武蔵野の芒図」(国宝)、江戸時代の鴻の間の「松鶴図」(国宝)、紫明の間上段障壁画、渡辺了慶筆「娥皇女英図」(国宝)、江戸時代の白書院三の間(孔雀の間)の伝狩野秀信筆の孔雀などの襖絵(国宝)、菊の間には伝海北友雪筆天井画(国宝)、渡辺了慶筆の障壁画(国宝)、雁の間にも渡辺了慶筆の雁貼付絵(国宝)などがある。 ◈晟章殿(せいしょう-でん)小書院の耕作之間(一之間-三之間)・鞘之間に呉春筆、江戸時代後期、1797年頃作の紙本墨画淡彩「四季耕作図」72面、絹本著色「花鳥図」6面、紙本墨画淡彩「紅梅図」1面、紙本墨画淡彩「塩焼図」2面、紙本墨画淡彩「松に秋草図」2面、紙本墨画淡彩「藤図」2面がある。いずれも京都市指定有形文化財。 ◈経堂の扁額は14世・寂如筆。内部の書棚のある八角形の堂には、『大蔵経』(天海版・寛永版、江戸時代前期、1648年に江戸幕府より購入、1679年に納経)が納められている。購入は幕府の要請と、13世・良如(1630-1662)の希望だったという。 ◈伝道院に個性的な石像のペリカンがある。 ◆梵鐘 「梵鐘」(重文)は、平安時代後期、1150年以後、広隆寺で再興されたものになる。信西(藤原通憲)の陽刻がある。安土・桃山時代、1547年に広隆寺より購入した。 148.1Hzあり雅楽の「壱越調(いちこつ-ちょう)甲」になる。実際には317Hzが強い。重量2t、口径1m、高さ1.6m。龍頭は木製。現在は参拝会館横に保管されている。 ◆平安京の東市 平安時代、平安京には東市、西市があった。現在の西本願寺付近、龍谷大学には東市があり、その西、平安高校付近に東市の外町(そとまち)が形成されていた。月の前半に東市が開かれ、後半に西市が開かれていた。東市の専売品として布、麦、木綿、木器、馬、馬具などが売られていた。現代、1985年の発掘調査で平安時代の井戸群が見つかっている。 ◆西と東 西本願寺と東本願寺で差異が生まれた。伽藍配置は左右(南北)が逆になっている。西は南(左)に御影堂、東は北に御影堂、西は廟所を大谷本廟、東は大谷祖廟(東大谷)、親鸞の「教行信証」を西は御本典、東は御本書、蓮如文書を西は御文章、東は御文、宗主も西は門主、東は門首(かつては法主)という。 ◆不思議 さまざまな不思議が伝えられている。 御影堂の「双盤が木」は、向俳に掛る柱の双盤が石に寄木で覆われ、全体が木製であるように見える。かつて百日紅が夢に現れ、奉仕を申し出て双盤を用い壊れたため修繕したからという。/御影堂の向拝柱の「沓石」は、かつて百日紅の木で礎石を覆っていた。その後、欅に変えられた。/黒書院庭の「梟の手水鉢」は、雨が降ると啼くという。/白書院雁の間の「月見の欄間」。/白書院の「麝香猫の杉戸」は、木下応受の作による。/書院鴻の間、上段床にある狩野派・渡辺了慶筆の絵には、張良と四賢人の恵帝に謁する様が描かれている。逆遠近法による。/白書院の円山応瑞筆「抜け雀」からは、2羽の雀が抜け出たという。/「太鼓楼」は、鐘の竜頭が葛の枝で巻かれている。/総門棟の「天狗瓦」。/「唐門」には雀が巣を作らない。左甚五郎作の破風の鶴は、蜘蛛の巣が張らない。鶴の首がないのは、飛ぶので落したからという。 「三面大黒天」は左甚五郎作という。かつて伏見城にあり、徳川将軍の夢告により遷されたという。/「大飯杓子」は、報恩講の際に用いる。/「躑躅の太鼓」は、大和・西大寺より移された。准如の時、金宝寺より移された。また、加藤清正が朝鮮より持ち帰ったともいう。/「薩摩石」は、堀川の石垣の一つに残る。石山の戦い(1570-1580)が和睦し、薩摩は丸十の島津紋の石を取り去った。この時、見落とされた一つという。石の水位により天候などを占ったという。/「けちけちの面」は、室町時代、応仁年間(1467-1469)に蓮如が贈られた。天下に一大事あれば「ケチケチ」と音を立てた。/「鬼の石棺」は、平安時代の武士・渡辺綱が、羅生門の鬼の腕を入れた石棺であり、白州水屋の手水鉢とした。江戸時代、天明年間(1781-1789)に奥庭に移したという。/「水噴銀杏」は、江戸時代後期、1788年、近代、1882年の2度の火災時に、水蒸気を噴出し伽藍を守ったという。 ◆飛雲閣の不思議 飛雲閣にも不思議の伝承がある。滄浪池の北より外観を見ると3階建に見える。内部は4階建になる。/「摘星楼」の床柱は南天の木が用いられている。/「行儀の富士山」には、軍配団扇の窓がある。床の間の貼付に富士の絵が描かれ、正面ではなく、斜か見上げると見える。豊臣秀吉も確かめようとして、お辞儀して見たと騒がれた。秀吉は、富士の下に松原を描き入れたらどうかと思い見ていたのだと弁明し、その場で松を描きいれたという。/「見え隠れの月」は、初層八景の間にある。貼付に月が描かれている。見る位置により、月が見えたり見えなかったりする。/「黄鶴台」は蒸し風呂であり、池より小舟で出入りできた。/「船入」は、舟中に酒肴を入れ、月見、納涼に用いた。/「醒眠泉(小醒ヶ井)」は大雨、日照りでも水位に変化がない。境内北東の醒ヶ井(大醒ヶ井)に水脈があるとされた。そのため醒ヶ井は大醒ヶ井、醒眠泉は小醒ヶ井と呼ばれた。/「片袖手水鉢」は、池の北端にあり、加藤清正が朝鮮より持ち帰ったという。/「夜光石」は、池の東にあったという。茶室の待合脇に置かれているともいう。夜になると光を放ったという。/「文覚塔(又浴塔)」は、江戸時代、寛永年間(1624-1644)に、手水鉢とともに文覚町(下京区)より移された。この地に僧・文覚が投獄されていたという。/「木の竜頭の鐘」は、鐘の下に台が置かれていた。釣手の竜頭が木製になっている。厩戸王(聖徳太子)が鋳造し、竜宮に落ちた。東寺が無限の綱で引き上げた際に、竜頭が取れ鐘は再び沈んだ。太秦のある人に夢告あり、老母が五倍子(ごばいし、ヌルデの虫瘤)の木を付けて吊上げることに成功した。その後、万が一に備えて下に台を置いた。 ◆発掘調査 ◈滴翠園の船着き場では、階段踏み石、互い違いに並ぶ平石、旧護岸が見つかっている。 ◈滄浪池北側の園路下に、2つの滝石組みがあり、一つは給水口で花崗岩製の導水路があり、漆喰枡に繋がり下に水受け石で受けた。もう一つは枯滝になっていた。 ◆正面通 境内は、東西路の正面通(しょうめん-どおり)(全長1.6km)を分断する形で位置している。通りは、平安京城では七条坊門小路にほぼ重なる。 正面通は、安土・桃山時代、1589年以降に命名された。方広寺(東山区)大仏の正面に通じる道の意味があった。「大仏正面通」とも呼ばれる。江戸時代前期、1686年頃、正面通と呼ばれるようになったともいう。東は大和大路通(東山区茶屋町、方広寺・豊国神社の西側)から、鴨川に架かる正面橋を越え、西は揚屋町通(下京区西新屋敷揚屋町、西新屋敷児童公園 [揚屋町公園]の東側付近)に至る。 安土・桃山時代、1586年に豊臣秀吉(1536-1598)は、方広寺大仏殿(東山区)を創建した。1591年には、その西側に本願寺(下京区)に土地を与えている。1592年、秀吉は、前年に夭逝した長子・鶴松(1589-1591)を追悼するために、祥雲寺(後の智積院の地)(東山区)を創建した。1598年、秀吉が没する。翌1599年に、阿弥陀ヶ峰(東山区)に豊国廟、その麓に豊国神社(東山区)が創建された。本願寺は阿弥陀堂・御影堂を建てている。これらの境内は、鴨川を挟み東西方向にほぼ一直線上に配されていた。 徳川家康(1542-1616)・徳川幕府は、秀吉の神格化を徹底的に妨害した。安土・桃山時代、1602年に家康は東本願寺(下京区)に土地を寄進・別立させて、本願寺を東西に分裂させる。1603年に、東本願寺は阿弥陀堂を建てている。江戸時代前期、1614年に方広寺、1615年には祥雲寺、1619年に豊国廟・豊国神社を次々と破却に追う。1641年に、3代将軍・家光(1604-1651)は、東本願寺住職に土地を与え、渉成苑(枳殻邸)(下京区)を建てさせている。1655年には、豊国廟の参道を塞ぐ形で、新日吉神宮(東山区)を創祀させた。 このため、現在も残る正面通は1本道ではなく途切れている。東から渉成園(枳殻邸)、東本願寺、西本願寺などの広大な敷地・境内に行く手を遮られている。なお、渉成園-不明門通間での通り名は、「中珠数屋町なか-じゅずやまち)通」ともいう。 ◆噴水 噴水は、蓮の花弁の形をしている。現代、1955年、門徒により寄進された。 ◆堀川 築地堀は門前を流れる堀川に接している。 ◆イチョウ 雄木のイチョウ(京都市指定天然記念物)は、御影堂の正面北にある。江戸時代中期、1759年に大坂の門徒により植栽されたという。 「逆さ銀杏」とも呼ばれる。枝が横に広がり、上から下に伸びているからとも、根を上にして植えられたためともいう。 「水噴(吹)き銀杏」とも呼ばれる。江戸時代後期、1788年の天明の大火、1864年の禁門の変、「どんどん焼け」に際して、イチョウは水を噴出し、御影堂などへの類焼を免れたという。地上高1.5-3m付近から枝を出すのは、剪定による樹形という。幹周りは7m。 阿弥陀堂前にも雄木のイチョウ(京都市保存木)がある。 ◆宿坊 宿坊「聞法(もんぽう)会館」に宿泊できる。 ◆映画 ◈時代劇映画「大奥絵巻」(監督・山下耕作、1968年、東映京都)では、庭でお町(大原麗子)、その姉のお阿紀(佐久間良子)、長女・浅岡局(淡島千景)らが競演する。 ◈現代劇映画「ゴー!ゴー!若大将」(主演・加山雄三、監督・岩内克己、1967年、宝塚)では、全日本学生ラリー選手権の場面で、西本本願寺前も登場する。 ◈忠臣蔵物の時代劇映画「四十七人の刺客」(監督・市川崑、1994年、東宝)では、上杉家筆頭家老・千坂兵部(森繁久弥)の江戸屋敷門として門が登場した。新撰組を描いた時代劇映画「御法度」(監督・大島渚、1999年、松竹など)でも門が登場する。 ◈現代劇映画「時雨の記」(監督・澤井信一郎、1998年、セントラル・アーツほか)にも登場する。 ◆アニメ ◈アニメーション『薄桜鬼』(原作・オトメイト、監督・ヤマサキオサム、制作・スタジオディーン/ディー・エル・イー、2010年4月-6月全12話、「碧血録」(2010年10月-12月、全10話・総集編)、「黎明録」(2012年7月-9月全12話)、「〜御伽草子〜」(2016年4月-6月全12話・特別篇) の舞台になった。 ◆祭礼 ◈「御正忌(ごしょうき)報恩講」(1月9日-16日)は、宗祖・親鸞の遺徳をしのぶ法要であり、同派で最も重要な法要になる。門主は御影堂の厨子内に安置された親鸞木像を開き始まる。餅菓子の色彩豊かな10種20基の御供物が添えられている。この期間に、全国から門徒らが参拝する。 ◈「お煤払い」(12月20日)は、室町時代中期に始められたという。阿弥陀堂で箒(4m)を左右に振る儀式の後、300人が一斉に竹の棒で畳を叩き、巨大な団扇で扇いで埃を堂外に出していく。 ◆年間行事 元旦会(修正会)(1月1日)、御正忌報恩講(1月9日-16日)、お斎接待(対面所で精進料理)(1月10日-15日)、本山成人式(1月上旬-中旬)、春季彼岸会(3月18日-24日)、花祭り・灌仏会(4月8日)、春の法要(立教開宗記念法要、4月13日-15日)、宗祖誕生会・祝賀能(南能舞台での能、飛雲閣での抹茶接待)(5月20日-21日)、盂蘭盆会(8月14日-15日)、秋季彼岸会(9月20日-26日)、龍谷会(10月15日-16日)、全国門徒総追悼法要(秋の法要)・菊花展(11月22日-23日)、お煤払い(12月20日)、除夜会(12月31日)。 子ども食堂「西本願寺みんなの笑顔食堂」(聞法会館、2019年より毎月1回) *ほぼ拝観順序に従って案内しています。一部の建物、建物内は撮影禁止、撮影許可を得たものがあります。*年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 20 西本願寺』、『拝観の手引』、『京都・山城寺院神社大事典』、『西本願寺』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『日本の古寺大巡礼』、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『京都・世界遺産手帳 西本願寺』、『事典 日本の名僧』、『日本の名僧』、『洛中洛外』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『原色日本の美術15 桂離宮と茶室』、『京都市の指定文化財 第5集』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『庭を読み解く』、『京都・美のこころ』、『増補 平安京 音の宇宙』、『おんなの史跡を歩く』、『京に燃えたおんな』、『新選組事典』、『幕末京都 新選組と龍馬たち』、『新選組大事典』、『新選組と幕末の京都』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『世界遺産のツボを歩く京都本』、『京都秘蔵の庭』、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、『京都の歴史災害』、『京都はじまり物語』、『シネマの京都をたどる』、『京都絵になる風景』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京の寺 不思議見聞録』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本庭園をゆく 25 京都洛中の名庭 二条城 西本願寺』、『週刊 仏教新発見 21 西本願寺 東本願寺』、『週刊 京都を歩く 12 西本願寺周辺』、『京の冬の旅 2022 -別冊旅の手帖』、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||

|

|

|||||