|

|

|

| 妙教寺・淀古城 (京都市伏見区) Myokyo-ji Temple,Site of Yodo-kojo Castle |

|

| 妙教寺・淀古城 | 妙教寺・淀古城 |

|

|

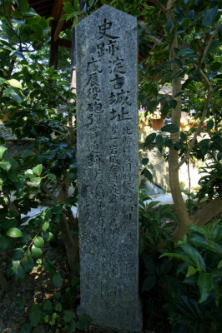

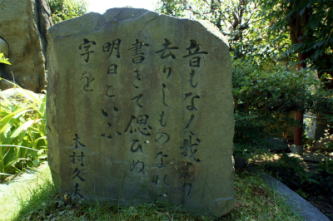

山門    本堂  本堂、「砲弾貫通の壁」  本堂、「砲弾貫通の柱」  庫裏  妙見堂  鐘楼  「史跡淀古城跡 戊辰の役砲弾貫通跡」の石標    木村久夫辞世の句「音もなく 我より去りし ものなれど 書きて偲びぬ 明日といふ字を」  妙教寺周辺、境内南に納所川 、OpenStreetMap Japan  【参照】堀跡とみられる納所川、妙教寺(上右)  【参照】納所川に架かる五番橋  【参照】五番ノ橋と納所川(堀跡)、奥に妙教寺  【参照】「薬師堂」の町名  【参照】「北城堀」の町名 |

桂川と旧京阪国道の間、鳥羽街道沿いの納所(のうそ)に妙教寺(みょうきょう-じ)はある。かつて付近西には巨椋池(おぐらいけ)が広がり、境内には淀城(淀古城)本丸が築かれていた。 幕末、鳥羽・伏見の戦いの際には、付近で激しい戦闘が行われ本堂が被弾している。 法華宗真門流。本尊は釈迦如来、多宝如来。 ◆歴史年表 江戸時代、1626年/寛永年間(1624-1644)、法華又左衛門貞清(?-?)が、初代淀城主・松平定綱(1592-1652)により、淀古城の地を拝領した。南西の新淀城の守護として建立する。開山は日孝による。 1868年、旧1月4日、鳥羽・伏見の戦いで一帯は激戦地になる。東軍は妙教寺付近に布陣する。敗走する幕府軍を新政府軍が追い、本堂は砲弾を被弾している。 ◆薬師寺 元一 室町時代中期-後期の武将・薬師寺 元一(やくしじ-もとかず、1477?-1504)。男性。通称は与一。父・薬師寺長盛の長子。伯父・元長の養子になる。1500年、細川政元の命により、河内の畠山義英を助け畠山尚順を破る。1501年、家督を継ぎ摂津守護代を継ぐ。政元に仕え重臣になる。1503年、政元の命で阿波に下向し、細川成之の孫・六郎(澄元)を政元の養子に迎えることをとり決めた。1504年、政元により守護代から解任されようとし、11代将軍・足利義澄の介入により止む。成之・畠山尚順(尚慶)・足利義尹(義稙)と結び、政元を廃し澄元を擁立しようと淀城で挙兵する。実弟・薬師寺長忠が政元側に属し、成之の援軍も遅れ落城した。捕縛されて京都に送られ、自害に追い込まれた。27歳?。 ◆細川 氏綱 室町時代後期の武将・細川 氏綱(ほそかわ-うじつな、1514?-1564)。男性。右京大夫。通称は二郎。父・細川尹賢(これかた)、細川高国の嫡子・稙国が早世し養子になる。1543年、高国は細川晴元に対抗し、晴元派・三好長慶(みよし-ながよし、範長)に敗れ、自刃した。氏綱は、その残党に擁立され和泉で挙兵した。長慶に敗れる。遊佐長教(ゆさ-ながのり)らと結び、三好政長(宗三)と戦う。1548年、政長との確執から晴元に反旗を翻した長慶に擁立され、1549年、江口の戦い以後、管領・晴元、前将軍・足利義晴、将軍・足利義藤(義輝)を京都から追う。1552年、上洛し、義輝と和解し右京大夫、室町幕府最後の管領になる。長慶の傀儡でしかなく、1559年、長慶により淀城に監視付きで居城になった。同城で没した。 50歳。 ◆淀殿 安土・桃山時代-江戸時代前期の淀殿(よど-どの、1569?-1615)。女性。名は茶々(ちゃちゃ)、通称は二の丸殿、西の丸殿、淀君は後世の呼称。近江国(滋賀県)の生まれ。父・浅井長政、母・お市の方の長女。1573年、織田信長によって包囲された小谷城落城の際に、母、ちゃちゃら娘は信長のもとに送り返され養われる。1582年、信長の死後、母の再婚によって柴田勝家の越前北庄城に移る。1583年、賤ヶ岳の戦いで、勝家は秀吉に攻められ勝家、母は自害する。ちゃちゃら3人の娘は秀吉に保護された。1588年頃、秀吉の側室になる。1589年、山城・淀城に入り、淀殿、淀の方、淀の局と呼ばれた。同年、棄丸(鶴松)を産むが夭折した。1590年、秀吉の小田原攻めに同行した。1592年、文禄の役に肥前名護屋に赴く。1593年、大坂城で次男・秀頼を産み嫡子になり、権勢を振るう。1594年、菩提寺養源院を建立した。1598年、秀吉死後、遺言により秀頼と共に大坂城に入り、正室・北政所を凌ぐ。1615年、大坂の陣で豊臣方が敗れ、秀頼と共に自害する。49歳。 秀吉の死後は秀頼の後見を果たした。父母の画像を高野山・持明院に納め、追善供養を行う。養源院を建立した。 ◆木村 常陸介 安土・桃山時代の武将・木村 常陸介(きむら-ひたちのすけ、?-1595)。男性。名は重茲(しげこれ)、定光、重高、隼人正?。近江(滋賀県)佐々木の出とされる。父・定重(隼人佐)。豊臣秀吉に仕え、1583年、賤ケ岳の戦で、近江堂木山砦の守備大将を務めた。その功により、若狭の佐柿国吉城主になる。1584年、小牧・長久手の戦の後、1585年、越前府中城12万石を与えられ、1587年、九州攻め、1590年、小田原攻めでは武蔵岩付城攻撃をした。出羽仙北一揆平定にも功があった。1592年、文禄の役に活躍し、山城淀城18万石を与えられる。豊臣秀次の後見役を務めた。1595年、関白秀次事件に連座し、大門寺(茨木市)で自害した。血族も皆、切腹・梟首、処刑された。 茶人として知られ、千利休の台子七人衆の一人に数えられた。 墓は大門寺にある。 ◆日孝 江戸時代の法華宗真門流の僧・ 日孝(?-?)。詳細不明。男性。宝泉院日孝。妙教寺の開山になる。 ◆木村 久夫 近現代の学徒兵・木村 久夫(1921-1946)。男性。大阪の生まれ。旧制高知高校を経て京都帝大入学後、応召、陸軍上等兵になる。インド洋カーニコバル島で、スパイ容疑のインド人夫婦の処刑事件で通訳を務めた。イギリス軍の軍事裁判により戦犯として、シンガポール・チャンギー刑務所で絞首刑になる。28歳。 『きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記』に手記が採録されている。妙教寺境内に句碑が立つ。25歳。 ◆淀城(淀古城)の歴史年表 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の際に、納所に、東軍の畠山政長(1442-1493)は西軍の畠山義就に備え、勝龍寺城から本拠を移し、淀城(淀古城)が築城されたとみられている。 1478年、『東院年中行事』中に城の記述が初見される。畠山氏家臣・神保与三左衛門が淀へ入部している。畠山氏の郡代役所として築かれたともいう。山城国下の5郡の守護所が置かれた。 1504年、城に管領・細川政元に抗したその重臣・薬師寺元一、四宮長能らが立て籠もる。元一の弟・薬師寺長忠、香西元長らに攻められ落城した。その後、細川氏の被官が城を治めた。(第一次淀古城の戦い) 1559年、細川氏綱は三好長慶により城に移される。 1564年、氏綱は同城で没し、長慶甥・三好義継が後任の城主になった。 1566年、三好三人衆と久秀の対立により、勝龍寺城と共に三人衆勢が城を攻略した。三好長逸方・金子が城主になる。 1568年、織田信長が上洛の際に焼討した。 1573年/元亀年間(1570-1573)、三好三人衆の一人・岩成友通が入城し、15代将軍・足利義昭と呼応し織田信長に抗した。信長方の木下秀吉(豊臣秀吉)、三淵藤英、細川藤孝らにより城は攻略される。(第二次淀古城の戦い)。 安土・桃山時代、1582年、本能寺の変後、明智光秀が城を改修したという。秀吉と光秀の山崎の戦いでも使われた。その後、城は、秀吉家人・小野木重次の預かりになり城主になる。 1589年、旧1月、秀吉により、側室・ちゃちゃの鶴松出産に際し、弟・秀長に城を修築させ「淀城」と呼ばれた。旧5月27日、ちゃちゃは城内で鶴松を産み、「淀の方」「淀之上様」などと呼ばれる。旧9月13日、鶴松は大坂城に移る。 1590年、鶴松は大坂城より淀城に戻る。 1591年、旧8月5日、鶴松が淀城内で数え年3歳で亡くなる。玩具の船より池に落ちたともいう。 1592年、木村重茲が18万石で城主になった。 1594年/1595年、秀吉により廃城になる。1592年に築城された伏見城に資材は流用されたという。 江戸時代、1623年、伏見城廃城に伴い、幕府は松平定綱に命じ、新たに淀古城南西に淀城(伏見区淀本町)を築城させた。 ◆淀城(淀古城) 納所には、室町時代に築城された平城の淀古城があった。「藤岡城」、「淀城」とも呼ばれた。 現在の妙教寺境内には本丸があったという。天守も存在したとみられている。安土・桃山時代、1594年の廃城にともない、伏見城築城の際の建材として再利用されたという。 江戸時代前期、1623年に、新たに築城された淀城と区別するために、この地は「淀古城」とも呼ばれている。 周辺の地名には、「城ノ(之)内」、境内北に「北城堀」、南に「南城堀」など堀に関する地名が残されている。 ◆遺構 淀古城について、詳細は判明していない。城は、現在の納所付近にあったと推定され、桂川・宇治川の交流地点にあたる。 発掘調査も行われておらず、遺構も見つかっていない。妙教寺境内は高所にあり、淀古城の中心部になっていた推定されている。境内南の低地は濠堀跡ともいう。納所川は堀跡ともいう。 ◆鳥羽・伏見の戦いの戦跡 江戸時代末、1886年の鳥羽・伏見の戦い(後に戊辰戦争)では、幕府軍(1万5000人)に会津藩兵、桑名藩兵を主力にし、新撰組、見廻組が加わった。新政府軍(5000人)は薩摩兵を中心に、長州兵、土佐兵が加わった。旧式の幕府軍に対して、薩摩藩兵は西洋式調練・銃で装備していた。 1867年旧10月の大政奉還後、徳川義慶は、以後も徳川家による政権掌握を目指した。これに対して、旧12月9日に西郷隆盛、大久保利通、岩倉具視らによる王政復古のクーデタが起こり、慶喜の辞官納地(将軍職辞任、領地返上)という巻き返しが起こる。慶喜はこれに抗して二条城から大坂城に移る。旧12月28日、江戸薩摩藩邸に対する旧幕府軍の焼討後、1868年旧1月2日-3日、旧幕府軍による京都封鎖のための出兵が始まる。鳥羽街道には別動隊の旧幕軍歩兵隊が北上進行した。旧3日夕方、下鳥羽、小枝橋付近で、街道封鎖していた薩摩藩兵と旧幕府大目付・滝川具挙の間で軍事衝突が起こり、鳥羽・伏見の戦い(戊辰戦争)が勃発する。旧4日、旧幕軍は一時盛り返し、新政府軍が反撃、旧幕軍は富ノ森へ後退した。寺の周辺では、西に桑名藩砲兵隊が布陣、寺の北に薩摩藩、長州藩が布陣した。旧幕軍は新政府軍を小橋の畔に拒(ふせ)ぎ、銃丸は雨のように妙教寺に注いだという。 本堂内陣に砲弾(不発弾とも、非破裂型とも)を被弾した。弾は、本堂南の壁高所より堂内に飛び込む。内陣前を下降しながら横切り、2本あるうちの北側の柱を貫通、その後、やや西(左)に弾道を反らした。北側壁付近、玄関の屋隅を破って着弾したという。また、北の墓石にも被害があったという。幸いに人的な被害は出なかった。 「明治元年正月四日幕兵は官軍を小橋の畔に拒ぐ。銃丸雨の如くことごとくこの寺に集まる。障壁什器一としてあたらざるなし。猫犬驚き走り身のおく所なし。中に巨砲ありて勢迅雷の如く、天地に響動す。其の丸は鐘の如し。誤ってこの柱を洞ぬき、玄関の屋隅をおかしやぶって止む。ひろいてこの寺に蔵す。人来り伝え観るに驚き以って胆を破る。爾後此の柱は新造を加えず、全く其の跡を存ち、以って後世伝説の証とする。嗚呼危うかりし哉」(日祥記『妙教寺日祥記』)。当寺の住持・日祥が被弾の状況を木札に綴った。 旧5日、伏見方面の旧幕軍は淀千両松に布陣し、敗退する。鳥羽方面の軍も富ノ森より後退する。旧幕軍は、老中・稲葉正邦の淀城を頼り、入城を拒まれ男山・橋本方面へ撤退した。 ◆新撰組 新撰組は京中より伏見奉行所に移り、伏見鎮撫のためとし、江戸時代末、1868年の鳥羽・伏見の戦いに加わる。淀千両松、八番楳木付近での戦闘で、六番隊組長・井上源三郎(1829-1868)ら多数の隊士が戦死している。その後、付近に幕軍慰霊碑が立てられた。太平洋戦争後、道路工事の際に碑が壊される。その後、「誠」の旗を持つ亡霊が現れ、碑を戻せと訴えたという。妙教寺住職により供養が行われ、元の場所に碑も再建されたという。 戦に先立つ、1867年旧12月18日、新撰組局長・近藤勇(1834-1868)は、騎乗していた伏見街道墨染付近で、油小路事件の御陵衛士残党により報復狙撃され重傷を負う。このため、鳥羽・伏見の戦いには加わらず、大坂城で療養していた。 ◆戦跡 ◈本堂に「東軍戦死者の位牌」が安置されている。 ◈主要戦跡としては、本堂内に砲弾の跡が3カ所残され、砲弾も保管されている。 砲弾「四斤山砲(よんきん-さんぽう)」は、江戸時代末、1868年の鳥羽・伏見の戦いで、本堂に撃ち込まれた。幕府軍の不発弾であり、本堂南側の壁と位牌壇を突き破り、北側の柱も貫通した。柱、板一枚の弾痕も残されている。 尺貫法の質量単位の1斤とは160匁(もんめ)で600gであり、4斤は2.4㎏になる。実際には重さ4㎏あるという。 ◈幕府軍の銃一丁、小銃弾15点、橋本方面で出土した幕府軍の刀一振がある。 ◈境内に、幕臣・榎本武揚(1836-1908)揮毫の「戊辰之役東軍戦死者之碑」が立つ。碑文には、「戦死者埋骨地三所 一在下鳥羽村彼岸時墓地一納所村愛宕茶屋堤防一八番楳木」と記されている。近代、1907年に旧幕臣会の京都十七日会が依頼し立てられた。十七日会とは徳川家康の命日に因んでいる。 ◈「史跡淀古城跡 戊辰の役砲弾貫通跡」の石標が立つ。 ◈「此所は戦国時代の始細川管領家が築城し薬師堂 淀古城址 与一岩成左通淀君の居城となった淀古城の址である 史跡 慶応四年正月四日戊辰役の際東軍砲 戊辰の役砲弾貫通跡 弾の飛来で本堂を貫通したその弾痕がある」とある。 ◆欣浄寺 かつて、妙教寺付近に欣浄寺(ごんじょう-じ)があり、その後、廃寺になった。妙教寺には、当時使われていた茶器が残るという。 欣浄寺は、新撰組六番隊組長・井上源三郎(1829-1868)の埋葬地ともいう。なお、現存する欣浄寺(伏見区墨染)には、源三郎の首塚とされる五輪塔が立つ。 ◆句碑 境内に学徒兵・木村久夫の句碑が立つ。 辞世の句「音もなく 我より去りし ものなれど 書きて偲びぬ 明日といふ字を」。 「遺書 …日本はあらゆる面に為いて、社会的、歴史的、政治的、思想的、人道的の試練と発達とが足らなかった。万事に我が他より勝れたりと考えさせた我々の指導者、ただそれらの指導者の存在を許して来た日本国民の頭脳に責任があった。 かつてのごとき我に都合の悪しきもの、意に添わぬものは凡て悪なりとして、ただ武力をもって排斥せんとした態度の行き着くべき結果は明白になった。今こそ凡ての武力腕力を捨てて、あらゆるものを正しく認識し、吟味し、価値判断する事が必要なのである。これが真の発展を我が国に来す所以の道である。あらゆるものをその根底より再吟味する所に日本国の再発展の余地がある。 辞世 眼を閉じて 母を偲べば 幼な日の 懐し面影 消ゆる時なし/音もなく 我より去りし ものなれど 書きて偲びぬ 明日という字を/おののきも 悲しみもなし 絞首台 母の笑顔を いだきてゆかむ」(『きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記』、1949年) ◆年間行事 新年祈願会(1月)、新春初午祭(2月)、春季彼岸会(3月)、盂蘭盆施餓鬼会(8月)、秋季彼岸会(9月)、御会式(11月)。 *観光寺院ではありません。祭事などの関係があり、拝観の際には要事前連絡。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『よみがえる日本の城 19 二条城 篠山城』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『新選組事典』、『新選組と幕末の京都』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『秀吉の京をゆく』、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、『京都大事典』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 26 吉田山と白川』 、ウェブサイト「井上源三郎資料館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|