|

|

|

| 豊国廟 (京都市東山区) Toyokuni-byou(Houkoku-byo) Mausoleum |

|

| 豊国廟 | 豊国廟 |

|

|

清水寺より見た阿弥陀ヶ峰  「豊国廟参道」の石標               正面石段は489段ある。山頂まで一直線に続いている。  唐門    秀吉の五輪塔  秀吉の五輪塔    秀頼の子・国松丸、秀吉側室・松丸殿の五輪塔  秀頼の子・国松丸の五輪塔、「漏世院雲山智西大童子」とある。  秀吉側室・松丸殿の五輪塔  太閤坦、かつて豊国社殿が建てられていた。  参考文献: 『京都戦国武将の寺をゆく』 |

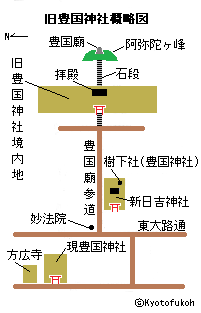

東山三十六峰の一つ阿弥陀ヶ峰(あみだが-みね、196.4m)は、古くより葬送地として知られた。 一直線に続く長い坂道の参道を経て、山頂に豊臣秀吉の墓所の豊国廟(ほうこくびょう/とよくにびょう)には巨大な五輪塔が立てられている。 豊国廟では、御朱印(登拝)が授けられる。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1598年、旧8月18日、豊臣秀吉は63歳で伏見城で没した。秀吉の死は当初、極秘扱いにされた。 1599年、旧4月、秀吉の遺言によりその遺骸は、阿弥陀ヶ峰山頂に秘密裏に埋葬される。墳上には祠廟が、山麓(太閤坦[たいこうだいら])には社殿が造営される。(『舜日記』)。豊国廟の敷地は広大で、山腹から山上、さらに現在の智積院、妙法院境内までも含んでいた。旧7月12日、前田玄以は、和歌会催す。(『舜日記』)。旧8月18日、豊国祭ある。(『舜日記』)。旧11月5日、豊国社の一部焼く。(『舜日記』) 1600年、豊国社が創建される。第107代・後陽成天皇は、秀吉に「正一位豊国乃大明神」の神階・神号を授ける。ただ、秀吉は、「新八幡」を望んでいた。旧8月、例大祭には徳川家康が社参する。以後、旧4月・8月の祭日には、勅使参向し、諸大名の参詣も絶えなかった。旧9月15日、関ヶ原の戦いが起こり、大坂城より京都に移っていた大政所は、秀吉ゆかりの遺品を豊国社に避難させた。 1601年、秀頼(家康とも)は社領1万石を寄進する。(『舜日記』)。廟内には56基の燈籠が設けられ、毎夜火が灯され人気を博した。以後、毎年盛大な豊国(とよくに)祭が執り行われる。山は豊国山とも呼ばれる。この後、付近の鳥辺野の火葬が禁じられた。 1602年、旧6月11日、豊国極楽門(女坂付近)は、近江国・竹生島に移された。(現存)(『舜日記』) 江戸時代、1604年、旧8月14日、秀吉の7回忌臨時祭の祭礼では、見物人の列が三条大橋、五条大橋から連なったという。町衆は豊国踊り・風流歌舞を舞い、廟前に押し寄せたという。(『豊国臨時祭礼日記』) 1610年、旧8月18日、秀吉13回忌のため臨時祭礼行われる。(『時慶卿記』) 1615年、大坂夏の陣後、豊臣氏滅亡に伴い、徳川家康は豊国社の全面破却を決める。ただ、高台寺の北政所が家康に嘆願したため、外苑だけが破却される。(第一次破却) 1619年、方広寺住職・妙法院により、豊国社は全面破却になる。阿弥陀ヶ峰山頂の廟堂だけが残された。(第二次破却) 1655年/1767年、阿弥陀ヶ峰への登り口(太閤坦)には、参道を塞ぐように、廃絶していた新日吉(いまひえ)神社(現在の新日吉神宮)が再建される。以後、300余年にわたり廟の社殿は荒廃にまかせ、訪れる人もなかったという。 1697年、秀吉100回忌の時、賊により廟堂に入り甲冑・太刀・黄金など副葬品を盗み出したという。(『定基卿記』) 1747年、秀吉150回忌の時、妙法院により、廟堂建物は破却、石室も埋め戻された。 近代、1880年、豊国神社が再興される。 1890年、豊国会(会長・黒田長成)が結成された。 1897年-1898年、黒田、蜂須賀ら旧秀吉の配下により、太閤坦、豊国廟が修復整備される。 1897年、8月、豊国廟修復に伴い、新日吉神社移転する。(『京都の歴史10 年表・事典』) 1898年、3月30日、豊国廟の竣工式が挙行される。(「京都日出新聞」)。4月16日、豊公300年祭が催される。(『豊国神社誌』)。旧4月18日、秀吉300年忌に際し、全国有志(豊国会)の寄付金(18万7000円)により廟宇が再建された。阿弥陀ヶ峰山頂には10mの巨大な五輪の塔も再興される。塞がっていた参道を開けるために、新日吉神社は参道南(現在地)へ移転される。ここに二の鳥居が建てられる。旧社殿は、かつての旧方広寺大仏殿の跡地に移築され、現在の豊国神社として再建される。 1904年、8月、廟には誓願寺より、秀頼の子・国松丸、秀吉側室・松丸殿の五輪塔が遷されている。 第二次世界大戦中、廟周辺の山頂付近に、高射砲の陣地が置かれていたという。 現代、1965年、参道石段が撤去される。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓で織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。旧10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、旧3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。旧8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆豊臣 国松 江戸時代前期の豊臣 国松(とよとみ-くにまつ、1608-1615)。男性。初名は秀勝。豊臣秀頼の子。母は側室・伊茶(渡辺五兵衛の娘。小田原北条家の家臣成田氏の娘とも)。生後すぐに若狭・京極高次に預けられる。乳母の兄・若狭の砥石屋弥左衛門の養子になる。1614年、大坂冬の陣で、常高院と共に大坂城に入城した。 1615年、大坂夏の陣で、田中六郎左衛門(京極家侍、傅役、乳母の夫)、13歳の宗語、乳母と共に城を落ちた。旧5月、伏見の農人橋下に潜んでいたところを捕えられた。京都所司代・板倉勝重のもとに連行され、市中車引き回しの後、家康の命により六条河原で斬首、田中六郎左衛門、長宗我部盛親も共に斬首された。7/8歳。 墓所は当初、京極家菩提寺の誓願寺(中京区)にあった。秀吉側室・松の丸殿が遺体を引き取り埋葬している。1634年、松の丸殿が亡くなり、国松、松の丸殿の墓は並んで立てられた。近代、境内が縮小になり、墓地は残された。1904年、2基はともに阿弥陀ヶ峰麓(東山区)に改葬された。 ◆松の丸殿 室町時代後期-江戸時代前期の松の丸殿(まつのまるどの、?-1634)。女性。京極竜子(きょうごく-たつこ)、京極殿、西の丸殿。父は京極高吉、母は浅井久政の娘(京極マリア)、兄は京極高次、叔父は浅井長政。1566年、若狭守護・武田元明に嫁ぎ、2男1女を産む。夫は越前国一乗谷より帰還後、遠敷郡神宮寺、織田信長より許され若狭国大飯郡石山を領し、竜子も石山城に暮らした。1582年、本能寺の変後、夫は明智光秀に付き、丹羽長秀・羽柴秀吉らに討たれた。子も殺された。竜子は捕らえられ、兄・高次の取り成しにより秀吉の側室になる。北政所、淀殿に次ぎ寵愛を受けた。醍醐の花見に加わり、秀吉の北條攻め、九州攻めに淀殿とともに同行した。1598年、秀吉没後、高次の大津城に身を寄せた。1600年、関ヶ原の戦い後、寿芳院と号し出家し、西洞院に住した。1609年、高次の没後、誓願寺に隠棲した。堂塔伽藍が再興される。1615年、大坂夏の陣の後、淀殿侍女(菊)を保護した。処刑された秀頼の子・国松の遺骸を引き取り、帰依した誓願寺に埋葬した。法名は「寿芳院殿月晃盛久」。 墓は当初、誓願寺(中京区)にあり、その後、豊国廟(東山区)の秀吉・国松の傍に遷された。 ◆萩原 兼従 安土・桃山時代-江戸時代前期の神道家・萩原 兼従(はぎわら-かねより、1588-1660)。男性。京都の生まれ。父・神祇管領・吉田兼治の長男。家督を弟・兼英に譲り、祖父・兼見の養子になり、萩原を称した。養父の職を継ぎ、豊臣秀吉を祀る豊国社社務職を継承した。第107代・後陽成天皇に神道を進講し、秀吉・徳川家康・秀忠に仕える。大坂城内の豊国社創建に尽くした。1615年、豊臣氏の滅亡後、職を失う。豊後国(大分県)への配流は、義弟・細川忠興の計らいで許され堂上に列した。のち神道の学問を深め、門弟・吉川惟足(よしかわ-これたり)に吉田神道の奥義を授けた。著『神道大意私記』。73歳。 ◆梵舜 室町時代後期-江戸時代の僧・神龍院梵舜(しんりゅういん-ぼんしゅん、1553-1632)。男性。梵舜、号は神竜院、竜玄。 吉田神社社家49代・吉田兼実の弟。吉田家氏寺の神龍院庵主になる。1598年、豊臣秀吉の没後、兄・兼見と共に豊国廟の創立に尽力した。萩原兼従が宮司に就くと、別当として支えた。1615年、大坂の陣で豊臣家が滅び、豊国社維持に動くが、社殿は破却された。秀吉、徳川家康、第108代・後水尾天皇、公卿らにも神道を進講した。1616年、家康の葬儀を任され、久能山に埋葬している。1617年、遺体改葬の際に、吉田神道により家康を大明神として祀ろうとして失敗した。1619年、神宮寺を妙法院に渡し、神龍院自邸に秀吉の神体は遷され、「鎮守大明神」と名を変えて祀り続けられた。豊国社再興を祈願し続けたという。50年にわたる日記『梵舜日記(舜旧記)』(1583-1632)がある。80歳。 墓は吉田家墓所にある。 ◆おね 室町時代後期-江戸時代前期のおね(1542-1624)。女性。寧、禰々、ねね、北政所(きたのまんどころ)、高台院湖月尼。父・尾張国(愛知県)の杉原定利、母・朝日。織田家足軽頭・浅野長勝の養女に妹とともになる。1561年、14歳で織田信長の家臣・木下藤吉郎(豊臣秀吉)に嫁ぐ。藤吉郎とは幼馴染であり、当時としては珍しい恋愛結婚だった。人望も厚く、福島正則、加藤清正、浅井長政、黒田長政、加藤嘉明などの諸大名にも慕われた。1588年、女性としては最高位の従一位准三后叙任する。子はなく智仁親王を養子にする。1598年、秀吉は北政所の感謝のために醍醐の花見を盛大に催した。その後、秀吉は亡くなる。側室・淀殿とともに、その子・秀頼を補佐した。同年に亡くなった実母・朝日の菩提寺・康徳寺を建立した。1599年、大坂城西の丸を退去し、京都新城(現在の仙洞御所)へ移り、豊国社、方広寺など秀吉ゆかりの社寺の運営・供養などを行う。京都新城の破却後は、三本木(京都御苑内白雲神社東裏)に隠棲する。1600年、関ヶ原の戦いで、兄弟も東西に分かれての戦いになる。1603年、落飾し、高台寺化粧御殿に移った。第107代・後陽成天皇より高台院の号を贈られる。1605年、現在の円徳院境内地に移る。1606年、秀吉菩提のために高台寺を建立した。この時、徳川家康の多大の援助があった。徳川と豊臣の対立に際し、調停も試みたが終生沈黙し、中庸の立場を守った。1615年、大坂城落城の際、高台寺より大坂で立ち昇る煙を見ていたという。現在の塔頭・円徳院の住房(北庭)で亡くなり、翌夕、高台寺霊屋内の土饅頭に葬られた。77歳。 ◆五輪塔 豊臣秀吉が葬られた五輪塔(御墳墓)は、阿弥陀ヶ峰山頂に立つ。地輪(方形)、水輪(円形)、火輪(屋根形)、空・風輪(擬宝珠)からなる。高さ10m。 ◆旧豊国社 安土・桃山時代、1599年に旧豊国社は、豊臣秀吉(1537-1598)の遺命により建立された。秀吉は豊国大明神(とよくに-だいみょうじん)の神号を持つ神として祀られた。神廟は、社領1万石、社域30万坪(99万㎡)を有した。神主・荻原兼従(1588-1660)、別当・神龍院梵舜(1553-1632)ら吉田神道家とその社人100人が関わる。 社殿に向かうには、祥雲寺(現在の智積院)と大仏殿御殿(現在の妙法院)の間にある赤鳥居、二層の楼門(豊国極楽門)を潜った。東の阿弥陀ヶ峰に続く長い直線の坂道が参道(現・女坂)になっていた。参道の両側には、豊臣家家臣、軍師・黒田勘兵衛(孝高1546-1604)、石田三成(1560-1600)、前田玄以(1539-1602)、長束正家(?-1600)などの屋敷が続いていた。 参道の途中、現在、太閤坦(たいこう-だいら)と呼ばれるところに中門が建てられ、回廊があった。神廟内苑内に透かし垣に囲まれた本殿、舞殿、神宝殿、鐘楼、太鼓櫓などの社殿が建てられていた。霊廟建築の起源とされ、墓・社・寺を混交した建築様式になっていた。北野神社に用いられていた石の間造、本殿と拝殿を石の間(相の間)で連結した形式を採用した。以後の霊廟建築の範になった。 さらに、石段(560段)を登りつめると、秀吉が埋葬された阿弥陀ヶ峰山頂に至る。宝形造の廟堂が建てられ、床下の石室内に秀吉の棺が副葬品とともに納められていた。 江戸時代前期、1615年の豊臣氏滅亡後は神号を除かれ、社領も没収され荒廃した。家康は、秀吉が葬られた豊国神社の社頭全面の破却を求めた。秀吉の正室・北政所(1549-1624)は、二条城の家康に破却回避の嘆願を行っている。この時、家康は北政所の願いを聞き入れ、外苑の取り潰しのみで、山頂の霊廟・本殿など内苑部分の多くは残されたという。 その後、方広寺大仏殿住持になった妙心院は、江戸時代前期、1619年に廟堂以外を破却している。江戸時代中期、1747年には、廟堂建物・石室も破却した。 ◆大坂の陣・家康・北政所 江戸時代前期、1615年の大坂夏の陣で、豊臣方(豊臣秀頼、5万)は、大坂城に立て籠もり、徳川方(徳川家康・秀忠、15万5000)が攻めた。旧5月7日正午頃に決戦があり、豊臣方は敗退する。大坂城天守閣は焼失・落城する。豊臣秀吉(1537-1598)の遺児・秀頼(1593-1615)、その母・淀殿(1567-1615)は近臣20数人とともに山里曲輪(やまざと-くるわ)に避難した。秀頼の妻・千姫(1597-1666)を使者に立て、徳川家康(1543-1616)・秀忠(1579-1632)に助命嘆願した。徳川方は聞き入れず、旧8日に井伊直孝(1590-1659)・安藤信重(1557-1621)らの鉄砲隊を曲輪に差し向けた。立て籠もった豊臣方に一斉射撃を行い、蔵に火を放った。秀頼・淀殿はともに自害し豊臣家は滅亡した。 若狹小浜の京極忠高(1593-1637)に預けられていた国松は、密かに大坂城に入り、落城後は城を脱出し、旧21日に伏見の農人橋下に逃れ潜んだ。京都所司代・板倉勝重(1545-1624)に捕まり、市中引き回し後に旧23日に六条河原で斬首された。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都府の歴史散歩 中』、『京都大事典』、『秀吉の京をゆく』、『京都の地名検証』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『魅惑の仏像 16 風神・雷神』、『京都隠れた史跡100選』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『おんなの史跡を歩く』、『歴史家の案内する京都』、『意外と知らない京都』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『源氏物語を歩く』、「源氏物語ゆかりの地」の京都市の説明板、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|