|

|

|

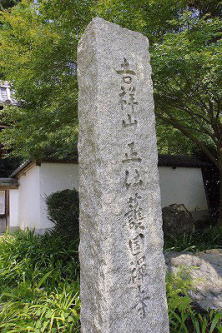

| 正伝寺 (京都市北区) Shoden-ji Temple |

|

| 正伝寺 | 正伝寺 |

|

|

八幡宮    シャクナゲ  スミレ      シャガ      庫裏              方丈   方丈  方丈  土塀の奥に借景としての比叡山、サツキの植栽。       中秋の名月            手形、足跡らしきものが今も残る血天井  鐘楼     孟宗竹の竹林  【参照】五山送り火の「船形」  【参照】「正傳寺道」の道標  【参照】「北鎮守菴町」の町名 |

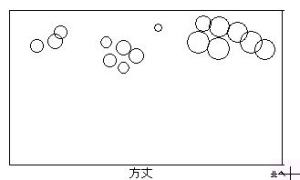

洛北上賀茂の地、五山送り火「舟形」のある船山(万燈籠山、妙見山)南麓の高台に正伝寺(しょうでん-じ)はある。正式には正伝護国禅寺という。山号は吉祥山という。 臨済宗南禅寺派。本尊は釈迦如来。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 鎌倉時代、1260年、宋より来日した兀菴普寧(ごったん-ふねい)禅師は、当初、一条今出川(上京区、現在の京都御所北東付近)の地に仏殿を創建した。自ら額を書し、山号寺号を「吉祥山正伝護国禅寺」としたという。(『雍州府志』) また、1268年、東巌慧安(とうがん-えあん)が聖護院役僧・静成の帰依を受け、師・普寧を開山として一条今出川に創建したともいう。また、慧安が開山ともいう。 1274年/1281年、モンゴルの来襲(元寇、文永の役、弘安の役)に対し、慧安は「蒙古降伏祈願文」(1270年、1271年)を石清水八幡宮の八幡大菩薩に捧げ、国家安泰を祈願した。亀山上皇(第90代)はこれを賞し、寺号「吉祥山正伝護国禅寺」を贈る。 また、1273年、普寧を引き継いだ弟子・慧安が、現在地に建立したともいう。寺名は兀菴書「正伝」に由来しているという。 後に、東巌慧安らの声誉を羨む聖護院執事・寛朝僧正、比叡山衆徒らにより寺は破却された。 鎌倉時代、1282年、賀茂の祠官・森経久が天台宗寺門派の寺跡の現在地に荘園を寄付し、諸堂、伽藍を造営し再興したという。 鎌倉時代-南北朝時代、第96代・後醍醐天皇(1288-1339)の勅願所になる。 南北朝時代、1340年、十刹に列し、室町幕府3代将軍・足利義満の祈願所になる。 室町時代、1477年、足利義尚は、賀茂競馬見物の後、当寺で酒宴を催す。 応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失し、以後、荒廃した。 安土・桃山時代、豊臣秀吉(1536/1537-1598)により再建される。 江戸時代、金地院祟伝(1569-1633)により再興される。正伝寺は大徳寺と寺領で争い、これを祟伝が調停し、以後、南禅寺派に属したという。 1615年、徳川家康は朱印地を寄進し再興する。一時は塔頭7院があった。 1653年、伏見城より寄進の方丈を、最岳元良(さいがく-げんりょう)は金地院より移した。 1789年、朱印高107石、末寺2、塔頭5を数えた。(「南禅寺末寺帳」)。その後、衰微した。 近代、1868年以降、衰微する。 1908年、正伝寺の塔頭・南陽院の名義を南禅寺に移す。 1909年、南禅寺山内に南陽院が建立される。 1935年/1934年、作庭家・重森三玲により方丈東庭が復原・修復された。 現代、1980年、デヴィッド・ボウイのCM撮影が行われる。 ◆兀庵 普寧 鎌倉時代前期-中期の臨済宗の僧・兀庵 普寧(ごったん-ふねい、1197-1276)。男性。中国・南宋、西蜀(せいしょく、四川省)の生まれ。蒋山・痴絶道冲(ちぜつ-どうちゆう)、径山・無準師範(ぶしゅん-しばん)に師事し、師範の印可を受けた。杭州の霊隠山、四明(浙江省)・天童山の第一座になり、象山の霊巌寺に住した。1260年、元(蒙古)侵入を避けて、蘭渓道隆(らんけい-どうりゅう)、東福寺・円爾弁円(えんじ-べんえん)らの招きで来日した。博多・聖福寺に入る。その後、京都の東福寺に移る。鎌倉幕府執権・北条時頼に重んじられ、鎌倉・建長寺2世になる。大陸禅院の規式により、日本僧に影響を与えた。1263年、時頼の没後、1265年、帰国し、浙江省双林寺に住した。晩年、温州(浙江省)の江心山龍翔寺に移り没した。無準門下の四哲の一人、臨済宗兀庵派の祖。著『兀庵和尚語録』1巻。80歳。 弟子に東巌慧安(とうがん-えあん)がいる。 ◆東巌 慧安 鎌倉時代前期-中期の臨済宗の僧・東巌 慧安(とうがん-えあん/とうげん-けいあん、1225-1277)。男性。諡号は宏覚(こうかく)禅師。播磨国(兵庫県)の生まれ。書写山で出家後、天台教学を学ぶ。その後、泉涌寺で律宗を学び、後に臨済宗に改宗した。1257年、宋に渡るために博多に赴く。悟空敬念に会い禅門に入り渡宋をやめる。鎌倉・建長寺で宋の兀庵普寧 (ごつたん-ふねい) に参禅し、その法を嗣ぐ。京都に戻り、聖護院執事・静成法印の帰依を受けた。1262年、一条今出川の正伝寺の開山になる。純粋禅のため比叡山の衆徒に焼討ち後、関東・寿福寺の大休正念に賓客として迎えられた。奥州の大守平泰盛に招ぜられ、鎌倉和賀江・福光山聖海寺を開創した。 モンゴルの来襲(元寇、1274年「文永の役」、1281年「弘安の役」)に対し、「蒙古降伏祈願文」(1270、1271、重文)を、石清水八幡宮の八幡大菩薩に捧げ、国家安泰を祈願した。「祈願文」末尾には、「すえの世の すえの末まで 我国は よろずの国に すぐれたる国」の一首があり、太平洋戦争時、『愛国百人一首』として喧伝された。鎌倉で亡くなる。53歳。 ◆最岳 元良 江戸時代前期の臨済宗僧・最岳 元良(さいがく-げんりょう、?-1657)。男性。法諱は元良、道号は最岳、号は巣雲、諡号は正宗大興禅師。以心崇伝の法嗣、南禅寺274世、南禅寺塔頭・黄金院の住持、僧録職。 ◆鳥居 元忠 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・鳥居 元忠(とりい-もとただ、1539-1600)。男性。通称は彦右衛門。三河国(愛知県)の生まれ。父・伊賀守忠吉(徳川家康の重臣)の次男。1551年、駿河今川氏の人質になっていた松平竹千代(徳川家康)に仕える。1558年、家康の初陣に従う。1560年、桶狭間の戦、1561年、大高城兵糧入れ、1569年、遠江掛川城攻略、1570年、姉川の戦に加わる。1572年、家督を継ぐ。三方(味方)ヶ原の戦で太股に銃弾を受け片足が不自由になった。1575年、長篠の戦、諏訪原城攻めなど出陣した。長篠の戦で銃弾により負傷したともいう。1582年、天正壬午の乱の戦功により、家康は甲斐国の谷村城主に任じた。1584年、小牧・長久手の戦で甲斐の守りを固めた。1586年、家康に供奉して上洛する。豊臣秀吉の推挙による諸大夫の叙任は、徳川氏臣として固辞した。1590年、小田原の役の武蔵岩槻城攻めで功をたてる。家康の関東入封に伴い、下総国矢作(やはぎ)城主になる。1600年、家康の会津出兵後、伏見城の留守居を命じられる。旧7月25日、五奉行中の石田三成らが家康に対して挙兵した伏見城の戦が始まる。西軍4万の大軍に対し、元忠は1800人の兵力で城に立て籠もる。旧8月1日、13日間の攻防の末、鈴木重朝との一騎打ちにより討死した。また、雑賀孫市に討たれたともいう。首は大坂京橋口に晒された。その際の血染めの床板は、「血天井」として各所に残る。戦は関ヶ原の戦いの前哨戦になった。62歳。 墓は知恩寺・龍見院(左京区)などにある。 ◆狩野 山楽 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・狩野 山楽(かのう-さんらく、1559-1635)。男性。姓は木村、名は光頼。近江(滋賀県)の生まれ。父・木村永光は浅井長政の家臣。当初は長政に仕え、後に豊臣秀吉の近侍となる。秀吉の推挙で狩野永徳の門人となり、養子になり狩野氏を許された。1588年、秀吉の命により、病に倒れた師・永徳を継ぎ、東福寺法堂「蟠竜図天井画」(1881年焼失)の修復を完成させる。1594年、伏見城、1597年、再建の伏見城、1604年、大坂城の千畳敷大広間の障壁画にも参加した。1615年、豊臣家滅亡で大坂城を脱出し、男山八幡宮の社僧で山楽の弟子・松花堂昭乗のもとに身を隠した。恩赦により京都に帰る。2代将軍・徳川秀忠、3代将軍・家光に重用され、再建された四天王寺、大坂城本丸障壁画、妙心寺・天球院障壁画などにも加わる。代表作に正伝寺方丈、養源院の障壁画がある。77歳。 泉涌寺(東山区)に葬られた。山楽、山雪の子孫は京都に住み京狩野と呼ばれた。 ◆小堀 遠州 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名茶人・小堀 遠州(こぼり-えんしゅう、1579-1647)。男性。名は政一、号は狐篷庵、宗甫、遠州は通称。近江国(滋賀県)の生まれ。父・新介正次、母・磯野丹波守員正の娘。1593年、大徳寺の春屋宗園(しゅんおく-そうえん)に参禅する。古田織部に茶の湯を学ぶ。1597年、藤堂高虎の養女を正室とする。大和郡山で豊臣秀長、豊臣秀吉、1600年、関ヶ原の戦いで徳川家康に従う。その功により父の備中松山城を継ぐ。1604年、家督を継ぐ。1606年、宗園より孤篷の号を贈られる。1607年、大有を与えられた。1614年、1615年、大坂冬の陣、夏の陣に関わる。1616年、幕臣、1623年、要職の伏見奉行職に就き、以後、26年間にわたった。1606年、後陽成院御所の作事奉行になり、以後、駿府城、名古屋城、伏見城本丸書院、1606年、1633年、仙洞御所に関わり多くの建築、作庭、茶席の建築・作庭に携わる。1642年、徳川家光の茶道師範となる。69歳。 墓所は孤篷庵にある。 ◆山崎 弁栄 江戸時代後期-近代の浄土宗の僧・山崎 弁栄(やまざき-べんねい、1859-1920)。男性。辨榮、幼名は啓之助、別号は仏陀禅那、無所得子、不可知童子、弁栄上人、弁栄聖者など。下総国(千葉県)の生まれ。父・農家の山崎嘉平、母・なおの長男。幼年より、漢籍・浄土宗医王寺、真言宗善竜寺へ行き仏書に親しむ。手習いの合間に仏画などを描いた。1879年、小金東漸寺静誉大康(大谷)老師のもとで得度し、弁栄を名乗る。1881年、東京に遊学し、増上寺学頭寮(福田行誡)、浅草日輪寺、田端東覚寺などで学ぶ。1882年、医王寺の薬師堂で参籠修行し、筑波山で2カ月の念仏三味修行を行う。小金東漸寺で宗戒両脈を相承した。1883年、宗円寺で『一切経』7334巻を読誦し、小金東漸寺に戻る。師・大康老師の没後、百日の別時念仏を行う。1885年、五香の説教所を復興し、1886年、新寺(後の善光寺)建立のため、五香を中心に勧進巡行を始める。1889年、五香より近県に巡錫し始めた。以後、各所で巡錫した。1891年、善光寺が建築され、教師補に叙任される。1892年、小石川の伝通院山内に浄土宗本校が落成した。1895年、ブッダガヤを参拝する。1906年、大僧都に叙せられた。62歳。 法然の再来ともいわれた。自らの信仰を光明主義、円具教と呼び、阿弥陀仏を諸仏の根本仏とし、念仏による阿弥陀仏の知恵・慈悲光明のなかに生きることを説いた。勧進一厘講・真実講などを設け、米粒・ごま粒に名号・『般若心経』・歌など米粒細字で描き勧募した。 ◆重森 三玲 近現代の作庭家・重森 三玲(しげもり-みれい、1896-1975)。男性。計夫(かずお)。岡山の生まれ。1911年、15歳で茶道、華道を学ぶ。1914年、18歳で茶室・露地を設計する。1917年、日本美術学校で日本画を学び、生花、茶道を習得、文化・芸術のみならず、宗教・哲学にも関心があった。1922年、文化大学院の創設を企図する。結婚する。1923年、関東大震災に被災し岡山に還る。1926年、フランスのミレーに憧れ、自ら三玲に改名した。1929年、美術研究・思想的発展のためとして京都に移る。1931年、日本花道芸術学園を設立する。1932年、日本庭園の研究団体、京都林泉協会の会長職に就く。華道草月流の創始者、勅使河原蒼風(1900-1979)らと生花の革新を唱える。1933年、「新興いけばな宣言」を起草した。1934年、室戸台風で各地の庭園が被災し、1936年-1938年、全国の庭園の精緻な実測調査(300カ所以上)を行う。1949年、前衛的な生花の創作集団「白東社」を主宰し、前衛生花作家・華道家の中川幸夫(1918-2012)も参加した。1950年頃から、アメリカ合衆国の彫刻家・画家のイサム・ノグチ(Isamu Noguchi、1904-1988)とも交流を深めた。78歳。 庭園については、全国の200あまりの作庭に関わる。本格的に作庭した京都では、東福寺方丈庭園(1943)に始まり、京都林泉協会30周年記念の瑞峯院庭園(1961)、最後の作庭は松尾大社庭園(1975)になった。「永遠のモダン」を目指した。 ◆デヴィッド.ボウイ 現代のミュージシャン・俳優・デヴィッド・ボウイ(David Bowie,1947 2016)。男性。David Robert Haywood Jones, イギリスの生まれ。1967年、デビューアルバム『デヴィッド・ボウイ』を発表。1969年、アルバム『スペイス・オディティ』を制作。1972年、代表作アルバム『ジギー・スターダスト』を制作。2000年、イギリスの雑誌「NME」のアンケートで「20世紀で最も影響力のあるアーティスト」に選ばれた。2002年、「100人の偉大な英国人」の一人に選ばれる。2016年、死の2日前の誕生日に遺作アルバム『★(ブラックスター)』を発表する。1976年の映画『地球に落ちて来た男』、1983年の映画『戦場のメリークリスマス』などに俳優として出演した。 知日派で知られ、1980年頃、東山区に住んだという。邸宅は九条山(山科区)にあった。1980年、正伝寺で広告の撮影も行われる。正伝寺を愛し度々訪れていたともいう。 ◆仏像・木像 本堂内陣仏間の詞堂に本尊「釈迦牟尼仏」、「兀庵普寧像」、「東巌慧安の頂相」が安置されている。 ◆建築 「方丈」(重文) は、江戸時代前期、1653年/寛永年間(1624-1644)、伏見城の遺構、御成御殿(おなりごてん)を移築し本堂とした。1626年、大坂城への3代将軍・家光の御成の際に、仮御殿として使われた。その後、崇伝が金地院御成殿として拝領したが亡くなったため、最岳元良(さいがく-げんりょう)により正伝寺に移されたという。双折両開の扉には落としがねがある。やや羽を開いた油蝉が止まる。鋳鉄製。6室あり、中央の室中(15畳、中央板間)、室中左右に10畳間、奥に仏間、仏間左右に6畳間(違棚、帖台、障壁画、襖に唐草・菊桐文の鍍金引手金具)。天井は折上小組天井。前面に1間の広縁付、背後に張り出し(南、西、東北一部に落縁を付している)、桁行3間、梁間4間、一重、入母屋造、杮(こけら)葺。 ◆方丈・血天井 方丈広縁上の伏見城の遺構「血天井」は、落城の際のものという。 安土・桃山時代、1600年、伏見城の戦いは関ヶ原本戦の前哨戦になった。攻城軍の総大将・宇喜多秀家、副将・小早川秀秋は、4万の大軍で攻めた。城を守った総大将・鳥居元忠らは、わずか1800人の兵だったという。討死しなかった鳥居ら380人は自刃して果てた。その際の血の海になった床が、その後、各所の寺の天井板に使われたという。 正伝寺の天井板には、現在もなお、血潮でできた手形、足跡とされるものが残る。 ◆庭園 方丈東に枯山水式庭園がある。やや長方形の地割の方丈東庭は、白砂敷平庭であり「獅子の児(子)渡し庭園」ともいわれている。南禅寺本坊、龍安寺の「虎の児渡し」に比しているともいう。 「虎の児渡し」とは、母虎が虎の子を連れて渓流を渡る姿に喩えて呼ばれる。中国の説話「癸辛雑識」に因る。虎は三匹の子を産むと必ず一匹の豹が混じる。この豹がほか虎の子を食うので、母は豹を避けるために、虎の子を背負って都合3往復半も渡河しなければならない。母虎は、1回目に豹を対岸に送り、母は豹を残し単身で一度戻る。一匹の虎の子を対岸に送り届けて、対岸の豹を背負い再び引き返す。今度は豹を残し、一匹の虎の子を対岸に送り、単身で引き返す。最後に豹の子を背負って対岸に届ける。母は7度河を行き来し、兄弟を食うという豹は3度母に背負われる。 江戸時代前期、小堀遠州の作庭という。異説もある。近代、1935年/1934年、現代の作庭家・庭園研究家の重森三玲(1896-1974)により復原・修復されている。この時、明治期の石組が白砂部分にあり、後世の改修によるものとされ撤去された。 現在は、一石も据えられない極めて珍しい禅院式庭園になる。手前の白砂、塀間近に配置された潅木の刈り込みと、東の遠景、比叡山の借景により構成されている。庭の風景空間を切り取る「生け捕り」の手法が用いられている。このように借景が庭園に取り入れられたのは、安土・桃山時代後期-江戸時代の作庭によるという。また、造庭当初は、一帯は森林地帯で借景はなかったともいう。南より「七五三形式」の大刈り込みが配置され、南(右手)が一番高く緩やかな斜線を描く。「七」は、山茶花、姫山梔子、皐月、南天、青木、「五」は山茶花、皐月、「三」は皐月などの植栽による。ほかに姫榊、茶、藪柑子などが混植されている。東の比叡山より昇る月を愛で、「月の庭」との別称もある。 ◆文化財 ◈方丈襖絵に、安土・桃山時代-江戸時代の狩野派の狩野山楽(1559-1635)筆とされる中国杭州西湖を描いた「淡彩山水図」がある。 ◈元時代の靖庵筆の絹本著色「兀庵和尚像」1幅(重文)、鎌倉時代の紙本墨書「東巌和尚蒙古降伏祈祷文(祈願書)」(重文)、「東巌和尚賜号勅書」。 ◈伝・李公麟(イ・ゴンニン)の「虎図」は、16世紀後半の画家になる。虎が座って右脚裏を舌で舐めている。背後に枯れ木がある。伊藤若冲は、江戸時代中期、1755年にほぼ同じ構図、色使いで絹本着色「虎図」(129.7×71㎝)として写した。ただ、目元、毛並みなどの表現に違いがあり、細い毛一本一本を「くまどり」の手法で描いている。 ◈「大涅槃之図」は弁栄(辨栄)の作による。『大般若経』600巻のうち40巻を極細字による写経で図の線を描いた。 ◆霊巌寺 正伝寺の背後、船山南麓付近にはかつて、霊巌寺(れいがん-じ)という寺があった。北斗星の本地、妙見菩薩を祀った。 寺の登り口には、大岩が立ちはだかり、参詣者一人が這って抜けるほどの穴が穿たれていた。眼病を患った平安時代中期-後期の第67代・三条天皇(976-1017)は、平癒祈願の行幸を計画する。だが、輿が通れないとして、寺僧らの反対があった。それでも岩を取り除くと、地の底から嘲笑する声が聴こえたという。行幸は取りやめになり、その後、寺は廃れたという。(『今昔物語』) 五山送り火の「舟形」のある船山は、別名を妙見山ともいわれ、妙見の名のみが残る。また、中世まで妙見堂があったという。 ◆塔碑 正伝寺の瑞泉庵にかつて、小倉家塔、儒者・菅玄同(菅玄洞)の碑があったという。 ◆花暦 蝋梅・南天(1-2月)、サクラ(4月)、サツキ(5月)、サルスベリ(9-11月)、紅葉(11月)、南天(12-2月)。 ◆年間行事 中秋の名月(前後3日間は午後9時まで拝観)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都古社寺辞典』、『京都大事典』、『京都・山城寺院神社大事典』、『旧版 古寺巡礼京都 12 南禅寺』、『続・京都史跡事典』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『古都歩きの愉しみ』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『重森三玲 庭園の全貌』、 『重森三玲-永遠のモダンを求めつづけたアヴァンギャルド』、『重森三玲 モダン枯山水』、『京の古都から 30 金地院』、『禅僧とめくる京都の名庭』、『京都 四季の庭園』、『京都の寺社505を歩く 上』、『若冲への招待』、『京都・美のこころ』、『ふんわり京都』、『京都歩きの愉しみ』、ウェブサイト「山崎弁栄記念館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|