|

|

|

| 伏見奉行所跡・伏見工兵第十六大隊跡 (京都市伏見区) Site of Fushimi-Bugyosho(Мagistrate's Оffice) |

|

| 伏見奉行所跡 | 伏見奉行所跡 |

|

|

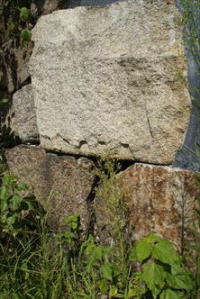

「伏見奉行所跡」の石標、桃陵団地西の入り口  伏見奉行所跡の石垣遺構、出土した石垣の一部が保存されている。箭穴(やあな)で石を割った跡が残る。桃陵団地内南西角。  桃陵団地の石垣、高塀は当時のものではなく再現されたもの。桃陵団地西側。  「伏見工兵第十六大隊跡」の石碑、桃陵団地西の入り口。  伏見工兵第16大隊の戦跡、コンクリートの塀跡、塀の内側から見た構造物。桃陵団地内北東。  伏見工兵第16大隊の戦跡遺構、「七 陸軍用地」とあり、境界杭の一つ。周辺には同じようなものが複数存在するという。桃陵団地内北西。  伏見工兵第16大隊の遺構「愛馬之碑」、軍馬の慰霊の塚。桃陵団地内北西。   【参照】料亭「魚三楼」は団地の北西近くにある。店は江戸時代、1764年、讃岐出身の初代・三郎兵衛が創業した。 御香宮との関わり深く、江戸時代末、鳥羽・伏見の戦いの際には、御香宮境内に布陣した薩摩軍に炊き出しを行う。  【参照】料亭「魚三楼」、格子戸2か所に、江戸時代末の鳥羽・伏見の戦いの際の弾痕がある。銃弾は右方(北側)から入り、格子をかすめて左端の柱で留まった。 |

伏見の桃陵団地付近は、江戸時代には伏見奉行所(ふしみ-ぶぎょうしょ)が置かれる。幕末に新撰組が移り、鳥羽・伏見の戦いの舞台の一つになる。近代以降は陸軍用地に代わり、戦後は米進駐軍が利用した。 団地の西に関連する石標、石碑が立ち、周辺にも各時代の遺構がある。 ◆歴史年表 江戸時代、1624年/1625年、富田信濃守屋敷跡(現在の西奉行町)に伏見奉行所が置かれた。旧地は清水谷(御陵石段下)の山口駿河守屋敷だった。移転先は、破却された伏見城跡地への入り口に当たり、港も監視する任に当たる。小堀遠州が長期をかけて造営したという。 1666年、水野忠貞が初代伏見奉行に任じられる。 1670年、伏見牢(新町三丁目)は「籠屋」と記されている。(『寛文十年山城国伏見街衢近郊図』)。近畿地方のキリシタン弾圧の根拠地になっていた。 1696年-1698年、一時廃された。 1785年、伏見奉行・小堀政方の悪政により伏見騒動が起こる。 1807年-1810年、一時廃される。 1808年、現在地は「牢獄鋪」と記されている。(御香宮『伏見図』) 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で崩壊した。廻船小屋・街道の堤防・小堤防も崩れた。(『宝暦現来集』)『 1859年、林肥後守忠交が奉行に就く。 1867年、林忠交が病没、旧7月、王政復古後、伏見奉行所は廃止、京都町奉行所に吸収される。一時、空き家になる。 1867年、旧12月16日、新撰組66人(150人とも)は伏見鎮撫として不動堂村の屯所より伏見奉行所に入る。会津藩からの藩兵の応援も入る。 旧12月18日、近藤勇が二条城から騎馬での帰途中、伏見街道墨染付近で御陵衛士により報復狙撃される。近藤は重傷を負い、伏見奉行所に逃げ戻る。 旧12月30日、尾張藩士2人が奉行所を訪れ、新撰組の奉行所よりの退去を求める。 1868年、鳥羽・伏見の戦いで奉行所に幕府軍が立て籠もる。新撰組がこの地で薩長軍と激戦を交わした。官軍の砲撃により伏見奉行所は焼失した。 近代、1868年、明治新政府は伏見奉行所跡地に伏見練兵場を開設する。フランス式の陸軍士官養成のためで、国民皆兵により募集した兵士は伏見親兵隊と呼ばれた。兵は戊辰戦争に従軍、東海、北越、函館の戦いに送られた。 1871年、兵部省直属の親兵に改編される。その後、現在地付近は、陸軍伏見工兵第16大隊敷地になる。 1936年、工兵第16連隊に改称された。 1929年、 現代、1945年、太平洋戦争後、駐留軍駐屯地になる。 1957年、国道24号線拡張工事に伴い、小堀遠州の旧殿舎庭園にあった庭石の一部は、御香宮神社に移された。 1958年、敷地は日本に返還され、京都発の大規模団地、桃陵団地が建てられた。 1989年、発掘調査により江戸時代、近代の石垣遺構が見つかる。 ◆水野 忠貞 江戸時代前期の大名・水野 忠貞(みずの-たださだ、?-1670)。詳細不明。男性。十郎左衛門ともいう。石見守・水野長勝の養子。18歳で大阪夏の陣の戦功により知行7500国取の大身の旗本になる。1666年、伏見奉行所の初代奉行に任じられる。1669年、辞任。大和の忍海郡西辻村に陣屋を構えたという。 ◆小堀 遠州 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名茶人・小堀 遠州(こぼり-えんしゅう、1579-1647)。男性。名は政一、号は狐篷庵、宗甫。近江国(滋賀県)の生まれ。豊臣秀長、豊臣秀吉、徳川家康に従う。父の備中松山城を継ぐ。1606年、後陽成院御所の作事奉行となり、以後多くの建物、作庭、茶席の建築、作庭に携わる。1623年、伏見奉行職に就き在職は20年間にわたった。1625年、六地蔵より富田信濃守屋敷跡(現在の桃陵団地)に移る。ここで24日間の茶会を開き、京都、畿内の役人を招いた。茶の湯、和歌、画、書に秀でた。69歳。 遠州は、3代将軍・家光上洛に際して、伏見の殿舎増築し、庭園を作庭した。1623年に破却された伏見城の学問所の庭石、樹木を再利用したと見られている。近代以降、幾多の変遷を経て、庭園も破壊された。1957年の国道24号線拡幅工事に伴い、庭石の一部は御香宮神社に移された。中根金作により新たに「遠州ゆかりの庭」が組まれた。 ◆近藤 勇 江戸時代後期の新撰組局長・近藤 勇(こんどう-いさみ、1834-1868)。男性。本姓は宮川、幼名は勝太、名は昌宜(まさよし)、変名は大久保大和など。武蔵国(東京都調布市)の生まれ。父・豪農・宮川久次郎、母・えいの3男。1848年、天然理心流3世・近藤周助の試衛館に学び、4世を襲名する。1849年、周助の実家・島崎家養子になり、1860年、近藤勇藤原昌宜と称した。1862年、将軍・徳川家茂の上洛に先んじ、門下の土方歳三、沖田総司、山南啓助らを引き連れ、清河八郎らの浪士組に加わる。1863年、上洛の浪士組先番宿割役になり、一時は三番組小頭を務めた。尊王攘夷派の清河らに従わず、京都に残留し壬生浪士組局長になる。その後、芹沢鴨らと京都守護職支配下に属し、新撰組を組織した。芹沢の粛清後、新撰組局長に就く。1864年、池田屋事件で尊攘派志士を襲撃した。1865年、長州訊問使・永井主水正尚志に随行した。1867年、新撰組隊士が幕府召しかかえになる。近藤は幕臣になり見廻組与頭格に任ぜられた。西軍武力討幕蜂起の諜報を京都守護職に報じ、幕府に大政奉還を決意させる一要因になる。油小路事件で伊東甲子太郎ら新撰組を脱退した御陵衛士を粛清した。御陵衛士により、伏見街道墨染辺りで、報復狙撃され重傷を負う。1868年、鳥羽・伏見の戦いは副長・土方歳三が指揮し敗れる。近藤は江戸に移り、甲陽鎮撫隊を組織し隊長として官軍と戦う。甲州勝沼で敗走し、下総流山で官軍に自ら投降した。板橋で斬首され、首は同所、三条河原、大坂で晒されたという。35歳。 ◆伏見奉行所 江戸時代、伏見奉行所は伏見と周辺8村を管轄した。奉行1人、与力10騎、同心50人で組織されていた。 ◆鳥羽・伏見の戦い 江戸時代後期、1867年、王政復古の大号令に続く小御所会議で、大政奉還した第15代将軍・徳川慶喜は辞官納地を命じられる。12月25日、薩摩軍の挑発に対し、幕府は庄内藩に薩摩藩邸を焼き討ちさせる。1868年正月、大坂の幕府軍は討薩に傾き、京都に向け進軍開始する。他方、伏見の幕府軍、新撰組は伏見奉行所に布陣する。2日、薩摩軍は御香宮に布陣した。3日、幕府軍は鳥羽街道、伏見街道の二手より京都に軍を進める。薩長軍は竹田より小枝橋に兵を進める。夕刻、小枝橋で橋を渡ろうとした幕府軍を薩摩軍が制止、睨み合いになる。この時、伏見で薩摩軍の砲撃が始まり戦闘が開始された。兵力は幕府軍が1万、薩長軍は3千といわれた。ただ、旧式の大砲1門のみの幕府軍は劣勢で下鳥羽まで退却する。御香宮に4門、龍雲寺(善光寺)からも薩摩軍の砲撃が伏見奉行所に対して行われた。新撰組は鳥羽・伏見の戦い以前に近藤勇が負傷、沖田総司も病により戦線離脱している。このため土方歳三が指揮し、鉄砲で武装した薩摩軍の御香宮に土方、永倉らが三度斬り込むが戦果はなかった。4日、砲撃により伏見奉行所が焼失、幕府軍、新撰組は淀に退却する。4日、新政府軍(薩長軍)は仁和寺宮嘉彰親王を征夷大将軍に任命し、東寺に入る。錦の御旗により幕府軍は賊軍と化し一気に士気喪失する。5日、淀堤千両松の戦いで、会津藩、新撰組は大敗、井上源三郎など多数の死傷者が出る。幕府軍の淀城入城は淀藩、津藩の寝返りにより拒否された。やむなく、幕府軍、新撰組は大坂に敗走した。6日、徳川慶喜、松平容保らは密かに大坂城を脱し、船で江戸に逃亡した。新撰組も江戸に戻る。以後、旧幕府軍が敗北する函館戦争まで、1年間にわたり内戦が繰り広げられる。 ◆工兵16大隊 工兵隊は京都師団下、中部第41部隊と呼ばれ、3個中隊編成だった。場所は現在の公務員宿舎一帯にあり、伏見公園・桃陵中学校付近に小規模の練兵場があった。土工、木工、築城訓練などを行い、宇治川では渡河、漕渡、架橋訓練なども実施していたという。工兵隊は近代以降終戦の1945年まで存在した。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都新選組案内』、『新選組事典』、『新選組大事典』、『新選組が京都で見た夢』、『京都教育大学紀要109 伏見の工兵部隊-工兵はそこで何をしていたのか』、『京都大事典』、「第214回京都市考古資料館文化財講座 京都 秀吉の時代 第3回 伏見城の発掘調査」、『新版 京・伏見 歴史の旅』、『伏見の歴史と文化』 、『京都の歴史災害』、ウェブサイト「コトバンク」  |

魚三楼 京都市伏見区京町3丁目187 |

|

|

|

| |

|