|

|

||

| * | ||

| 法然院 (京都市左京区) Hounen-in Temple |

||

| 法然院 | 法然院 | |

|

|

|

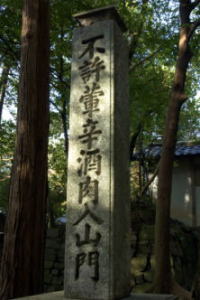

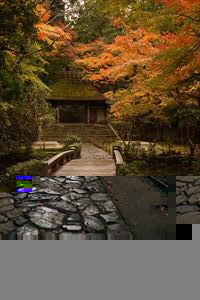

「圓光大師御旧跡」、側面には「大本山鹿ケ谷法然院」と刻まれている。  総門      圓光大師(法然)御舊跡の碑  「不許葷辛酒肉、山門に入るを許さず」の碑     スギの木立の参道  ガラスアート枯山水「つながる」 ガラスアート枯山水「つながる」   ガラスアート枯山水「つながる」  ガラスアート枯山水「つながる」  ガラスアート枯山水「つながる」 ガラスアート枯山水「つながる」 ガラスアート枯山水「つながる」  山門(茅門)   山門 山門 山門  山門   山門  山門      山門   山門   白砂壇(びゃくさだん)              白砂壇、福寿  白砂壇          ツバキ  ツバキ  講堂  講堂 講堂 経堂  経堂    シャクナゲ  放生池     フジ  フジ  手水鉢            八木マリヨの碑   フジの根       本堂         玄関  玄関  庫裏玄関       方丈    方丈庭園    方丈庭園、三尊石  方丈庭園、板石橋  方丈庭園、石灯籠  方丈庭園、浮石  方丈庭園、「念仏の法のあやめのかへり花」、高浜虚子  鹿威し  方丈庭園、蹲踞  方丈庭園、洛中名水の一つという「善気水」(錫杖水)  方丈庭園、鎮守社  鎮守社  方丈庭園  方丈庭園、楠木の切株、1962年に台風により倒木したという。  方丈の西の中庭  中庭  茶室「如意庵」   堂本印象の障壁画   本堂裏の中庭にある椿の庭(三銘椿の庭)            鐘楼   地蔵堂、地蔵菩薩像   仏足石、忍澂が写したという。   サクラ     多宝塔      獅子谷如是(29世・信順)の句碑「筒鳥は 化佛菩薩を 喚ぶ音とも」。  俳人・鈴鹿野風呂の句碑「鴬や今日の本尊にこやかに」。  河野裕子・永田和宏の歌碑  十萬霊塔

江戸時代建立の阿育王(アショーカ王)塔   法然塔  金剛塔、忍澂墓の無縫塔  卍経塚  「寂」、谷崎潤一郎の墓   「空」と「寂」   墓地のサクラ  九鬼周造の墓  河野裕子・永田和宏(寿陵)の墓  内藤湖南・夫人の墓  かつてあった歌人・川田順の墓  福井謙一の墓、「智自在」  浜田青陵の墓  福田平八郎の墓   河上肇夫妻の墓   法然院の森、ムササビの巣  【参照】境内から見る吉田山、雪の朝  【参照】近くの「法然院町」の町名  【参照】哲学の道 |

哲学の道より坂を上がり、東山三十六峰の一つ、善気山(ぜんき-さん)麓に法然院(ほうねん-いん)はある。境内、庭に椿が多いことから、「椿の寺」とも呼ばれている。山号は善気山(ぜんき-ざん)、寺号は萬無教寺(ばんぶきょう-じ/まんむきょう-じ、萬無寺)という。現在は獅子谷(ししがたに)法然院と称している。 かつて浄土宗鎮西派、現在は浄土宗捨世派本山。本尊は浄教寺の旧本尊の阿弥陀如来坐像を安置する。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 鎌倉時代、1206年、法然と弟子・安楽、住蓮らは、鹿ヶ谷(如意ヶ嶽東南)の草庵で六時礼讃(ろくじらいさん)行を修したという。早朝より日に6度の阿弥陀如来礼讃という、善導の偈頌(げじゅ、教理を説く詩)を朗誦した。 その後、専修念仏への弾圧が続き、草庵は荒廃する。村人(道心者)により村中(鹿ヶ谷村)に移され、草庵は守られたという。 また、いつの頃か、残された仏像を仏堂に安置し、やがて箱に納められ保管された。その後、霊像は、念古という道心者により奉安される。後に仏堂は鹿ヶ谷村の総堂になったという。 江戸時代、寛永年間(1624-1643)/1628年、京極浄教寺住持・導念(道然)は、法然の旧跡を探しあて、この地に閑居した。法然を偲び草庵を結んで法然院と名付けた。また、浄教寺の阿弥陀仏を遷し、法然院としたという。(『山城名跡誌』) その後、草庵は再び荒廃する。 1680年、知恩院第38世・萬無心阿(ばんむ しんあ)は、祇園社に割いた知恩院替地として、法然ゆかりの地を得て念仏道場建立を発願する。般舟三昧の道場、浄土律院に改めたという。(『東西歴覧記』) 萬無心阿の弟子・2世・忍澂(にんちょう、1645-1711)により再興され、開山は法然、中興開山は萬無とした。(『東西歴覧記』)。忍澂が実質的な開山になる。諸堂が造営された。忍澂は、中国廬山(ろざん)に開かれた、東晋の僧・慧遠(えおん)により建てられた東林寺の白蓮社の寺風を慕い寺基を定めた。江戸時代には、無本寺(本寺を持たない独立寺院)になり、朱印地30石を得た。 4代将軍・徳川家綱(在職:1651-1680)により、境内地2000坪の寄進があった。 1681年、本堂が建立されている。 1687年、第111代・後西天皇皇女・誠子内親王の姫御殿(八百宮御殿、伏見城遺構)が移築され、方丈になった。その後、伽藍が整えられる。 1703年、幕命により、善気山、多頂山が寺地として寄進され、境内東西40間、南北50間、寺領30石になる。(「京都御役所向大概覚書」) 1706年-1710年、一切経の校訂が続けられる。 近代、1902年-1906年、『大日本校訂蔵経(卍蔵経)』が刊行される。 現代、1953年、浄土宗より独立し、宗派組織に属さない単立宗教法人になった。 1985年以降、「法然院森の教室」が開かれている。 1993年、共生き堂が竣工する。 2018年、9月、台風21号により境内、周辺の森での倒木被害が相次ぐ。 2019年、参道にガラスアートの枯山水「つながる」が作庭された。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。諱は源空、勅諡は円光大師、明照大師、通称は黒谷上人、吉水上人、幼名は勢至丸。美作国(岡山県)の生まれ。父・押領使・漆間時国、母・秦氏。1141年、9歳の時、父は夜襲により目前で殺される。父は出家を遺言する。天台宗菩提寺の叔父・観覚のもとに預けられた。1145年、13歳で比叡山に上り、西塔北谷の持法(宝)房源光に師事した。1147年、皇円の下で出家受戒する。1150年、西塔黒谷慈眼坊叡空の庵室に入り、浄土宗に傾く。法然房源空と名乗る。1156年、比叡山を下り清凉寺に参籠し、南都学匠も歴訪する。再び比叡山に戻り、黒谷報恩蔵で20年に渡り一切経を5回読む。1175年、唐の浄土宗の祖・善導の「観無量寿経疏」の称名念仏を知り、比叡山を下りた。善導は、阿弥陀仏の誓った本願を信じ、ひたすら念仏を唱えれば、善人悪人を問わず、阿弥陀仏の力により必ず阿弥陀仏の浄土である極楽に生まれ変わることができるとした。西山、広谷(後の粟生光明寺)の念仏の聖・遊蓮房円照に住した。東山吉水に草庵(吉水の善坊)に移り、阿弥陀仏を崇拝し、ひたすら南無阿弥陀仏を口で唱える専修念仏の道場になる。1186年/1189年、天台僧らとの大原談義(大原問答)で専修念仏を説く。1190年、東大寺で浄土三部経を講じる。1201年、親鸞が入門した。1204年、延暦寺衆徒による専修念仏停止を天台座主に要請した「元久の法難」が起きる。「七箇条制誡」を定め、弟子190人の連署得て天台座主に提出する。1206年、後鳥羽上皇(第82代)の寵愛した女官(鈴虫、松虫)らが出家した事件「承元(建永)の法難」により、専修念仏の停止(ちょうじ)になり、1207年、法然は四国・讃岐へ流罪になる。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住む。1211年、ようやく帰京した。草庵は荒れ果て、青蓮院の慈円僧正により、大谷の禅房(勢至堂付近)に移る。翌1212年、ここで亡くなった。『選択本願念仏集』(1198)、『一枚起草文』(1212)などを著す。80歳。 法然の専修念仏とは、誰もがひたすら祈ることで極楽往生できるとする。既存の仏教で救われる対象ではない人々に希望をもたらした。 ◆萬無 江戸時代前期の僧・萬無(ばんぷ/まんむ、1607-1681)。男性。直蓮社玄誉心阿(しんあ)。伊勢国(三重県)の生まれ。津の天然寺2世・至心の下で剃髪し、江戸増上寺・還無、武蔵・浄国寺、下総飯沼・弘経寺、上野・大光院、鎌倉・光明寺などの住職を歴任する。1674年、知恩院38世になる。徳川家綱に願い出て、善気山の麓に境内地を拝領し、忍澂に命じ、1680年、法然院造営に着手した。「寺法十七条」を定めた。独立本山に位置づけることを知恩院塔頭4院、京門中六役に認めさせた。寺院完成間もなく亡くなる。忍澂の師になる。74歳。 墓は金剛塔と呼ばれ、法然院境内の法然塔の前に立つ。 ◆忍澂 江戸時代前期-中期の浄土宗の僧・忍澂(にんちょう、1645-1711)。男性。号は白蓮社宣誉信阿、葵翁、金毛老人など。江戸の生まれ。幼くして両親を失い、姉に育てられた。父の遺言に従い、江戸・増上寺・最勝院の直伝(じきでん)により11歳で出家、師没後、浄国寺・萬無(まんむ)、増上寺・林冏(りんげい)に学ぶ。各所で修行を重ねる。1676年、安孫子・浄福寺で自誓受戒する。萬無は忍澂に命じ、1681年、鹿ヶ谷に法然院を建立し念仏道場とした。萬無の没後、規則「白蓮小清規」を定めた。一切経「大蔵経」(1706-1710)の校訂を行う。1693年、法然院山内の金毛院に退隠する。黄檗宗の独湛性瑩と親交した。「勧修作福念仏図説」を開版し、21万8000枚を庶民に配った。67歳。 墓所は法然院に金毛塔が立つ。 ◆狩野 光信 室町時代後期-江戸時代前期の絵師・狩野 光信(かのう-みつのぶ、1565/1561-1608)。男性。幼名は四郎次郎、源四郎、右京進。父・永徳の長男。織田信長に仕え、父とともに安土城の障壁画を描く。豊臣秀吉にも仕えた。1590年、狩野6世を継ぐ。肥前国名護屋城、伏見城などの障壁画を作成した。徳川家康の庇護も受けた。父と異なり、大和絵の手法を取り入れ、優美繊細な画風を確立し、花鳥画に優れた。長谷川派との親和を図り、風俗画にも取り組んだ。遺作は少ない。44/48歳。 ◆内藤 湖南 近代の東洋史学者・評論家・内藤 湖南(ないとう-こなん、1866-1934)。男性。名は虎次郎。旧南部藩(秋田県)の儒者の家の生まれ。秋田師範学校を卒業後、小学校教師を経て、1887年、上京した。仏教雑誌「明教新誌」編集者、三宅雪嶺らの政教社「日本人」編集者、「大阪朝日新聞」記者、「万朝報」記者、「台湾日報」主筆、再び朝日の論説担当者になり、外務省の対華政策に献言する。1907年、狩野亨吉(こうきち)により京都帝国大学東洋史講座に招かれ、1909年、教授になる。1910年、文学博士になった。後に帝国学士院会員になる。1926年、退官後、京都府瓶原(みかのはら)村(現・木津川市)で「恭仁(くに)山荘」を営む。国宝保存会委員などの要職を続けた。著『燕山楚水(えんざんそすい)』『日本文化史研究』など。69歳。 敦煌(とんこう)文書の調査研究を行った。中国史学者として中国史時代区分に独自理論をたてた。旧来の漢学でなく、清朝風な実証学を提唱し、「内藤史学」と呼ばれた。評論家、書家としても知られる。 墓は法然院(左京区)にある。 ◆浜田 耕作 近代の考古学者・浜田 耕作(はまだ-こうさく、1881-1938)。男性。号は青陵。大阪府南河内郡(現・羽曳野市)の生まれ。第三高等学校を経て、1905年、東京帝国大学文科大学史学科を卒業した。1909年、京都帝国大学文科大学に考古学講座が創設され講師になる。1910年、南満州を調査し、英、仏、伊に留学した。1913年、助教授、1917年、教授になり、文学博士の学位を受けた。同年以降、『京都帝国大学文科大学考古学研究報告』 (16巻) を発行した。 1925年、「東亜考古学会」を創立する。1937年、京都帝国大学総長に任じられた。著『通論考古学』『東亜考古学研究』など。58歳。 日本の考古学にヨーロッパの科学的研究方法を導入した。日本、満州、朝鮮各地を踏査する。随筆、紀行文、歌を残した。 墓は法然院(左京区)にある。 ◆河田 嗣郎 近代の経済学者・河田 嗣郎( かわた-しろう、1883-1942)。男性。山口県の生まれ。京都帝国大学を卒業した。1841年、京都帝大の講師になる。1918年、教授になり農政学、社会政策学を教えた。後に大阪商大(現大阪市立大)学長になった。著『社会問題体系』、『農政経済学』など。60歳。 自由主義者として知られた。 墓は法然院(左京区)にある。 ◆谷崎 潤一郎 近現代の小説家・英文学者・谷崎 潤一郎(たにざき-じゅんいちろう、1886-1965)。男性。東京市の生まれ。商家の父・倉五郎、母・関の長男。1892年、 阪本尋常高等小学校に入学した。16歳の時、父の事業が失敗し、築地「精養軒」主人・北村宅の書生になる。1901年、坂本小学校高等科全科卒業後、東京府立第一中学校に進学した。小間使へ送った手紙が発見され北村家を追われる。1902年、飛び級で3年生になる。1905年、第一高等学校英法科に進学し、文芸部委員になり『校友会雑誌』に小説『狆(ちん)の葬式』が掲載される。1908年、東京帝国大学国文科に進む。放浪生活する。強度の神経衰弱になった。1910年、 小山内薫、和辻哲郎、大貫晶川(しょうせん)、後藤末雄、木村荘太らと第二次「新思潮」を創刊した。『刺青(しせい)』、『麒麟(きりん)』などが掲載された。1911年、学費未納のため帝大を中退し、作家生活に入る。『スバル』同人として『少年』、『幇間(ほうかん)』が掲載され、永井荷風に激賞された。1912年、悪魔性を賛美した『悪魔』を発刊した。神経衰弱が再発し、京都など各地を放浪する。徴兵検査不合格になる。1915年、石川千代と結婚した。「毒婦物」の『お艶殺し』などが発禁になる。1916年、 千代の妹・せい子を引き取り同居した。1918年、朝鮮、満洲、中国を旅行する。1919年、小田原に転居した。1920年-1921年、新設立の映画会社「大正活映」株式会社の脚本部顧問に就任する。 1921年、妻・千代を親友・佐藤春夫に「譲る」という前言を翻し、佐藤と絶交する。(小田原事件)。1923年、関東大震災後、京都、兵庫に移住した。1925年、モダニズムの代表作の風俗小説『痴人の愛』は評判になる。1926年、中国旅行し帰国後、佐藤と和解する。1927年、自殺直前の芥川龍之介との間で「『小説の筋』論争」を交わした。1928年、神戸市に新居「鎖瀾閣」を築く。1929年、自伝的要素の濃い『蓼喰(たでく)ふ虫』を発刊した。1930年、千代と離婚する。千代が佐藤と再嫁し、挨拶状が「細君譲渡事件」として騒がれる。1931年、同性の虜になった人妻を描く『卍 (まんじ)』を発刊した。 古川丁未子と結婚する。1932年、兵庫に転居した。1933年、「古典主義時代」期の最高傑作『春琴抄』を発刊した。丁未子と離婚する。1935年、随筆『陰翳礼讃 』を発刊し、日本美再発見に言及した。 森田松子と結婚した。1937年、母性思慕の中編『吉野葛(よしのくず)』を発刊した。帝国芸術院会員に選ばれる。1941年、戦時中に『源氏物語』の現代語訳を完成させる。1942年、熱海市に別荘を借りる。大阪船場の四姉妹を描く大作『細雪(ささめゆき)』の執筆に専念する。1943年、『細雪』が軍部により連載中止になる。1944年、一家で熱海に疎開した。1945年、津山、勝山に再疎開する。1946年、京都に転居し、東山区に「前の潺湲亭」を定める。1947年、『細雪』上巻を発表し、毎日出版文化賞を受賞した。1948年、 『細雪』を脱稿した。1949年、朝日文化賞受賞する。下鴨泉川町の「後の潺湲亭」に転居した。文化勲章を受章する。1950年、長編の『少将滋幹(しげもと)の母』が発刊された。熱海に別荘「前の雪後庵」を借りる。1951年、文化功労者になった。1954年、熱海市に別荘「後の雪後庵」を借りる。1956年、潺湲亭を売却し、熱海に転居した。1957年、長編『鍵』を発刊した。1958年、 右手に麻痺があり、以後執筆はすべて口述筆記になる。1960年、2カ月間入院した。1963年、『瘋癲(ふうてん)老人日記』で毎日芸術賞を受賞する。1964年、全米芸術院、米国文学アカデミー名誉会員になった。1965年、入院手術し、神奈川県湯河原町の「湘碧山房」に移り亡くなる。79歳。 永井荷風とともに耽美派の作家として活躍した。 墓は法然院(左京区)にある。 ◆九鬼 周造 近現代の哲学者・九鬼 周造(くき-しゅうぞう、1888-1941)。男性。東京の生まれ。父・男爵・官僚・九鬼隆一の4男。第一高等学校を経て、1909年、東京帝国大学哲学科に入学、大学院を経て、1921年-1929年、ヨーロッパへ留学する。ドイツの哲学者・リッケルト、ドイツの哲学者・ハイデガー、フランスの哲学者・ベルグソンに師事した。 1930年、ハイデッガーの現象学的・解釈学的方法を日本文化の解釈に用い、「媚び」「意気」「諦め」の3要素に分析して論じた代表作『「いき」の構造』を出版した。1933年、京都帝国大学になり西洋近世哲学史、フランス哲学を教えた。1935年、偶然性の研究『偶然性の問題』、1939年、『人間と実存』 を出版した。 54歳。 没後の1944年、1948年、西洋哲学の研究『西洋近世哲学史稿』上下が出版された。「実存」を造語する。実存主義哲学の方法を駆使し、日本文化の諸相を分析した。 墓は法然院(左京区)にある。 ◆河上 肇 近現代の経済学者・思想家・河上 肇(かわかみ-はじめ、1879-1946)。男性。山口県岩国の生まれ。下級士族の家だった。岩国学校を経て、山口高等学校では国家主義的で詩人を志望した。1898年、東京帝国大学法科大学政治科に入学する。内村鑑三、木下尚江らの講演を聞き、キリスト教に接した。1901年、足尾鉱毒問題で婦人鉱毒救済会の講演・募金活動に対し、衣類など持ち物を救済会に送った。1902年、帝大卒業後、同大学農科大学講師、専修学校、学習院で農政学を教える。『日本経済新誌』を主宰する。 1905年、読売新聞に「社会主義評論」(筆名・千山万水楼主人)を連載した。トルストイの『我が宗教』を読み、仏教思想家・伊藤証信の無我愛の運動に共鳴し、一時「無我苑」に参入する。1906年、読売新聞記者になる。1907年、『日本経済新誌』を創刊し、田口鼎軒(卯吉)の自由貿易論・商工立国論を批判した。1908年、京都帝国大学講師になり経済史を教える。1909年、京大助教授になる。1911年、沖縄に地割制調査に赴き、講演が誤解を受けた。(沖縄舌禍事件)。1913年-1915年、ヨーロッパへ留学した。1915年、帰国後に京大教授になり、経済学史、経済原論を担当する。『祖国を顧みて』で独自の東西比較文明論を展開する。 1917年、『貧乏物語』、1919年-1930年、個人雑誌『社会問題研究』を刊行する。1923年、経済思想史『資本主義経済学の史的発展』は櫛田民蔵により批判を受ける。1925年以後、マルクス主義・『資本論』に傾倒する。 1928年、『マルクス主義講座』の推薦文で筆禍を招き、京大教授を辞した。(三・一五事件)。大山郁夫らと「労農党」を結成し、後に大山と意見対立し別れる。 1932年、日本共産党に入党し地下運動に潜入した。「赤旗」の編集に関与する。 1933年、治安維持法違反により検挙される。獄中で『獄中記』、『獄中贅語』を執筆した。1937年まで、入獄した。1941年、京都に移り、閉戸閑人(へいこかんじん)を自称し『自叙伝』を執筆した。著『経済学大綱』『資本論入門』) など。68歳。 マルクス主義者と宗教的求道の道を歩んだ。 墓は法然院(左京区)にある。 ◆川田 順 近現代の歌人・川田 順(かわだ-じゅん、1882-1966)。男性。東京の生まれ。父・漢文学者・川田甕江(おうこう、剛)の3男。1897年、佐佐木信綱に入門した。東京帝国大学法科を卒業し、1907年、住友総本社に入社する。1918年、第一歌集『伎芸天(ぎげいてん)』を出版した。1936年、常務理事で退社する。1941年、歌集『鷲』(1940)ほかにより芸術院賞、1944年、『吉野朝の悲歌』(1939)などにより朝日文化賞を受賞した。1949年、弟子・鈴鹿俊子との「老いらくの恋」で話題になる。1963年、芸術院会員になる。84歳。 作風は、当初の浪漫から写実に移行した。新井洸(あきら)、木下利玄(りげん)とともに同人の「『心の花』の三羽烏」と称される。『源実朝』、『西行』など古典和歌の研究も行う。 墓は法然院(左京区)にあった。近年、墓じまいになる。 ◆堂本 印象 近現代の日本画家・堂本 印象(どうもと-いんしょう、1891-1975)。男性。本名は三之助。京都の生れ。1910年、京都市立美術工芸学校図案科を卒業した。西陣織の織物工房で図案描きに従事した。1918年、日本画家を志し、京都市立絵画専門学校に入学する。研究科に進み、1924年、修了した。在学中に西山翠嶂(すいしょう)に師事した。1919年、初出品の「深草」が第1回帝展入選する。1921年、「調鞠(ちようきく)図」が第3回帝国美術院賞特選を受賞した。1924年、帝展審査員。1925年、「華厳」が第6回帝展美術院賞を受賞する。この頃より、寺院襖絵などを手掛けた。1930年、京都市立美術工芸学校教諭、1936年、京都市立絵画専門学校教授。私塾東丘社の主宰者として後進を育成した。1944年、帝室技芸員。戦後、日展を中心に活躍した。1950年、芸術院会員、1955年以降、抽象表現に入る。1961年、文化勲章受章。1963年、大阪カテドラル聖マリア大聖堂の壁画「栄光の聖母マリア」は、ローマ教皇ヨハネス23世より聖シルベストロ文化第一勲章を受章した。1966年、自宅近くに、自作展示の堂本美術館(北区)を設立する。 没後、1991年、美術館、所蔵作品は京都府に寄贈される。1992年、京都府立堂本印象美術館として開館した。法然院には、抽象画による障壁画「新襖絵」を描いている。83歳。 ◆橋本 峰雄 近現代の哲学者・浄土宗の僧・橋本 峰雄(はしもと-みねお、1924-1984)。男性。徳島県の生まれ。京都大学卒。西洋哲学を研究した。1945年、神戸大教授。1951年、現代風俗研究会の設立に加わる。同年、法然院貫主(かんじゅ)になる。著『くらしのなかの仏教』など。59歳。 ◆福井 謙一 近現代の化学者・福井 謙一(ふくい-けんいち、1918-1998)。男性。奈良県の生まれ。旧制今宮中学、旧制大阪高等学校を経て、京都帝国大学工学部工業化学科に進む。1941年、京都帝大を卒業した。一時、軍務につき、航空添加燃料イソオクタンの製造研究に従事する。1943年、同大学燃料化学科講師、1945年、助教授を経て、1948年、工学博士号を取得した。1951年、教授になる。量子力学の化学への適用に関心をもち、1952年、フロンティア軌道理論の「フロンティア電子理論」第一報を発表した。 1962年、「共役化合物の電子状態と化学反応に関する研究」で日本学士院賞を受賞する。1964年、HOMO-LUMO相互作用の理論、「軌道対称性と選択則」を発表した。1970年、「反応の理論」を発表する。1982年、退官し同大名誉教授になる。京都工芸繊維大学学長に就任した。1981年、化学反応過程の解明の業績に対し、R-ホフマンとともに日本人初のノーベル化学賞を授与された。文化勲章も受章する。1988年-1998年、基礎化学研究所(現・京都大学・福井謙一記念研究センター)所長になる。著『化学反応と電子の軌道』など。79歳。 日本化学会会長、学術審議会会長、日本学士院会員、全米科学アカデミー外国人客員会員などを歴任した。晩年、化学工業の基礎としての「分子工学」を提唱した。 墓は法然院(左京区)にある。 ◆河野 裕子 現代の歌人・河野 裕子(かわの-ゆうこ、1946-2010)。女性。熊本県の生まれ。京都女子大学を卒業した。1964年、宮柊二の「コスモス」に入り、後に「幻想派」に参加する。1969年「桜花の記憶」で角川短歌賞を受賞した。1977年「ひるがほ」で現代歌人協会賞を受賞する。1980年、「桜森」で現代短歌女流賞をした。1989年、夫・永田和宏が編集する「塔」に移る。1990年より、毎日歌壇選者になる。1997年、「耳掻き」で短歌研究賞を受賞した。2008年、宮中の歌会始の選者になる。2009年、「母系」で斎藤茂吉短歌文学賞・迢空(ちょうくう)賞を受賞する。歌集に「体力」など。64歳。 墓は法然院(左京区)にある。 ◆梶田 真章 現代の法然院貫主・梶田 真章(かじた-しんしょう、1956-)。男性。京都の生まれ。金戒光明寺塔頭・常光院(左京区)の生まれ。 父・哲学者・法然院第30代貫主・橋本峰雄。1980年、大阪外国語大学ドイツ語学科卒業後、法然院執事になる。1984年、父・先代貫主没後に、法然院の第31代の貫主に就く。 寺を開放し、環境問題にも深い関心を持つ。 著『法然院』。 ◆西中 千人 現代のガラス作家・西中 千人(にしなか-ゆきと、1964-)。男性。和歌山市の生まれ。1986年、中国・西北大学に留学した。1988年、星薬科大学薬学部卒業。1989-1990年、カガミクリスタル株式会社勤務。1991年-1994年、カリフォルニア芸術大学で彫刻とガラスを学ぶ。1995年-1997年、 富山市立ガラス造形研究所助手。1998年、ニシナカユキト GLASS STUDIOを 設立した。 1997年、第1回現代ガラスの美展IN薩摩で大賞を受賞した。2013年、CREATIVE HACK AWARD 201 グラフィック賞。 ◆仏像 ◈本堂内陣には、本尊「阿弥陀如来坐像」(141㎝)が安置されている。鎌倉時代作になる。平安時代の恵心僧都(942-1017)の作ともいう。弥陀定印の上品上生の如来になる。現代、1980年に宝蓋、後光、台座を修理し彩色した。ヒノキ材、寄木造。 ⋄本尊の左に、「大勢至菩薩坐像」が安置されている。恵心僧都作という。右手前に「観世音菩薩立像」がある。 ⋄「法然上人立像」は、鎌倉時代作であり、法然の自作という。かつて、東山・源光院にあり、萬無により遷されたという。法然が橋の上に蓮華を踏んで立つ姿は、鎌倉時代前期、1205年、関白・九条兼実の「月輪殿」退出の様子を表しているという。この時、法然は、虚空に昇り蓮華を踏み、後光が差して見えたという。 ⋄江戸時代作の「萬無上人像」、左に「十一面観世音菩薩立像」が安置されている。須弥壇には、二十五菩薩をかたどった四季の時花を供する。菩薩は、極楽往生を願う人々を守護し、臨終の際に阿弥陀仏とともに来迎する。(『十往生阿弥陀仏国経』) ◈食堂(じきどう)には、「白蓮道場」の額の下に江戸時代作、「僧形文殊菩薩坐像」が安置されている。 ◈経堂に「釈迦如来坐像」、右脇侍に「毘沙門天」、左脇侍に「韋駄天像」、「千体地蔵尊」が安置されている。 ◈岩室の地蔵堂には、忍澂の等身という「地蔵菩薩立像(洞の地蔵)」(168㎝)がある。江戸時代前期、1690年に鋳造された。46歳の忍澂が等身大の仏像を鋳造させ安置した。開眼法要の際には、壬生の地蔵尊が来現したという。また、歴代の髪が納められている。 傍らに仏足跡がある。 ◆建築 ◈「総門」は、黒く塗られている。 ◈「山門(茅門)」は、近代、1887年に建立された。昭和期(1928-1989)初期に倒壊後復元された。茅は近江産で、10数年ごとに吹き替えられている。京都唯一の茅葺の数奇屋造になる。 ◈「方丈」は、安土・桃山時代、1595年に造営され、江戸時代前期、1687年に移築された。第111代・後西天皇皇女・誠子(せいし)内親王(1654-1686)の御座所(伏見桃山城八百宮御殿[やおのみや])だった。江戸時代中期、1731年、杮(こけら)葺より瓦葺になる。現代、1962年に台風の倒木により損壊し、1963年に修復された。「桃山の間」には、金地著色の障壁画が描かれている。 ◈「本堂」は、江戸時代前期、1681年に建立された。1688年に再建される。仏殿と拝殿が別設される。瓦葺の仏殿、銅板葺の拝殿が一棟になっている。黄檗天井の内陣になる。本尊前の須弥壇上には、二十五菩薩を象徴する二十五の生花が毎朝、献花されている。客殿造。 ◈「経堂」は、江戸時代中期、1737年(1736年とも)に建立された。堂内に、江戸時代の版木が数多く収蔵されている。忍澂は学僧として知られ、門下10数人とともに明版、高麗版と比較し、日本版の経典の校閲に心血を注いだという。宝形造。 ◈「講堂」は、江戸時代前期、1694年に大浴室として建立された。かつては、13日と21日には一般に開放されていた。現代、1977年より内部が改装され、写経会などのほか、多目的ホールとして利用されている。 ◈「鐘楼」は、江戸時代中期、1753年に建立された。午後4時の閉門の際に撞かれる。8月6日午前8時15分、8月9日午前11時2分、8月15日正午、除夜の鐘でも撞かれる。 ◈ほかに、玄関、浴室、庫裡などが建つ。 ◆障壁画 ◈方丈内の上の間、次の間に、安土・桃山時代の狩野光信(?-1608)筆の金碧障壁画(重文)が描かれている。数少ない遺作の一つとされている。ただ異説もあり、近年では永徳の次男・孝信(1571-1618)筆ともいう。床間張付に「桐ニ竹図」3面、違棚壁張付「若松図」3面、西野大襖2面に竹を描く。床と襖の桐は繋がる。次の間の西側矢張り大襖に「槇ニ海棠図(かいどうず)」4面、屏風「雪松図」2曲がある。 ◈現代の抽象画家・堂本印象(1891-1975)が、現代、1971年に描いた「新襖絵」がある。「静風自来(せいふう-じらい)」「浄妙慶處(じょうみょう-けいしょ)」「古徳安道(ことく-あんどう)」「快風悦水(かいふう-えっすい)」など48面になる。 望西閣にも印象の襖絵「香雲満堂(こううん-まんどう)」「雲華西来(うんげ-さいらい)」など10面が残されている。抽象画により障壁画を描いた例はほかに少ない。 ◆庭園 ◈方丈前に浄土式庭園(築山池泉庭園)がある。江戸時代前期、1687年頃に作庭されたとみられている。作庭者は不詳という。 東山の深い自然の森を背景にして、楓などの植栽と渾然一体になっている。心字池があり、池中の善気水という湧水を水源にしている。中央にやや反った一枚板の板石橋が架けられている。手前が此岸、奥の岸は彼岸を表すという。橋の部分は両岸が出島のようになり狭まっている。橋向こう中島の彼岸、極楽往生の世界には、三尊石(阿弥陀如来、観世音菩薩、勢至菩薩)が立つ。さらに奥の岸、山裾に小ぶりの石灯籠(室町時代後期、1528年の銘)がある。 放生池は、近代、大正期(1912-1926)に小川治兵衛(1860-1933)により拡張され、この際に石橋が架けられた。かつては、この付近に白砂壇があったという。7月25日には放生会が催されている。 ◈参道東側山門に、ガラスアート枯山水「つながる」がある。現代、2019年5月に現代のガラス作家・西中千人(にしなか-ゆきと)により作庭された。 「循環する命とつながっていく宇宙」を題材にした。ガラスの原料は、使用済みの瓶をリサイクルしている。ガラスの「石(オブジェ)」は、大小20ほどある。濁ったもの透明なものなどが、苔地、黒い砂利に立てられ据えられている。陽光によって石は変化する。 ◆文化財 ◈唯一現存する鎌倉時代、『選択本願念仏集 延応本』。江戸時代、『黄檗版大蔵経(一切経)』(1706-1710)、『大蔵対校録』100巻など。『大乗義章』100巻などの経典版木がある。 ◈室町時代、狩野元信(1476?-1559)筆という「法然上人像」、同じく安土・桃山時代の「墨絵二十四孝図」。室町時代、狩野之信( ◈庫裏玄関に、29世・梶田信順筆の衝立「一に掃除 二に勤行 三に学問」がある。 ◆白蓮小清規 中興開山の萬無は、寺法17箇条を定めて独立の一本山とした。引き継いだ弟子の忍澂(1645-1711 )は、「白蓮小清規(びゃくれんしょうしんぎ)」という規則を定めている。 白蓮とは、中国の慧遠(えおん、334- 416)の白蓮社(びゃくれんしゃ)に因んでいる。402年、東晋の僧・慧遠は、廬山(ろざん)に東林寺を創建した。同志123人とともに念仏結社「白蓮社」を組織する。阿弥陀浄土への往生を誓願し、劉遺民(りゅう いみん)が願文を作った。寺の傍らの池に、白蓮を植えたので名付けられたという。 宋代以後、各地に念仏結社「集蓮社」が組織された。法然院はその一つになる。念仏の行儀、境内の風致も倣った。忍澂と親交があった、宇治黄檗山萬福寺・独湛性瑩(どくたん-しょうけい、1628-1706)の指南があったという。 ◆六時礼讃 浄土宗の六時礼讃は、中国の僧・善導の『往生礼讃偈』に基づき、1日を日中・日没(にちもつ)・初夜・半夜(中夜)・後夜(ごや)・晨朝(じんじょう/ しんちょう)に六分する。それぞれの時刻に、誦経(読経)、念仏、礼拝を行う。 法然は礼讃に節をつけ、念仏三昧行の一つとして完成させた。さらに、それに影響を受けた親鸞の正信念仏偈がある。時宗、浄土真宗などでも行われている。 ◆散華 毎早朝、本堂では読経に次いで、散華(さんげ)が執り行われている。恵心作と伝えられる本尊・阿弥陀如来像の前の須弥壇(しゅみだん、直壇)の板間に、極楽往生を願う人々を常に守る二十五菩薩を象徴する二十五輪生花が並べられる。本尊側から、3輪、4輪、5輪、6輪、7輪が等間隔で置かれる。 境内に咲き誇る季節折々の生花(ツバキ、ツツジ、アジサイ、ムクゲ、フヨウ、キクなど)が用いられる。漆黒の黒光りする鏡縁に、菱形に整然と飾られる。生花は貫主の手により取り換えられている。 その起源は、修行僧の一人が、境内に散り落ちた椿の花を、本尊に手向けたことに始まるという。不明ともいう。 ◆一切経校訂 忍澂は、既存の一切経に誤りが多かったため、江戸時代の黄檗宗・鉄眼道光(1630-1682)が復刻した「黄檗本一切経」をもとに、建仁寺所蔵の「高麗本」と対校させ、江戸時代前期、1706年より4年間にわたる校訂作業を行った。事業には、増上寺学寮学生10数人が参加している。 建仁寺は当初、門外不出の「高麗本」の供覧を拒否した。前摂政・近衛基熙( この校訂を踏まえ、近代、1902年-1906年に、『大日本校訂蔵経(卍蔵経)』(蔵経書院)が刊行された。なお、境内墓地には、出版を記念する「卍経塚」がある。 ◆白砂壇 山門を入った両側(東西)に2つの「白砂壇(びゃくさだん)」がある。横7m、縦3m、高さ数10㎝の台形に白砂が盛られている。かつては、北に計5つの白砂壇があった。 西の砂盛が大きく造られている。参詣者は、二つの白砂壇の間の石畳参道を抜けることにより、心身を清めて浄域に入ることを意味する。 砂紋は、水紋、波、渦、葉、花、時に文字などの文様が組み合わされ、4、5日に一度、僧により描き換えられている。「福寿」は、新年を迎えると造られる。 ◆茶室 書院東北に茶室「如意庵」がある。 ◆鎮守社 方丈庭園の鎮守社は、江戸時代前期、1689年に建立された。境内北東鬼門方向にあり弁才天、吉祥天、摩利支天を祀る。仏師・弘教作による。 忍澂により、1668年、竹生島より勧請された。扁額は林丘寺宮博山女王(1750-1798)による。女王は、鎌倉時代、第95代・花園天皇皇子・直仁親王の王女だった。江戸時代中期、1752年、臨済宗尼門跡寺院、林丘寺を継ぐ。1789年、第116代・桃園天皇の養女になり、音羽御所と称した。 ◆石造物 「多宝塔(多層石塔)」は、経蔵前にある。近代、1921年に建立された。南北朝時代、1386年、聖圓阿が引接寺(上京区)に立てた萬霊塔を模倣拡大している。二重宝塔、十三重塔残欠を組み合わせている。 ◆墓 ◈阿育王(アショーカ王)塔、法然塔は、墓地内に立つ。江戸時代前期、1680年の寺の中興以前よりこの地にあったともいう。 ◈忍澂の金剛塔がある。 ◈京都を愛した近現代の作家・谷崎潤一郎(1886-1965)と松子(1903-1991)夫妻の墓は、それぞれ「空」と「寂」と刻まれている。墓の脇には平安神宮と同じ八重枝垂れ桜が植えられている。 ◈近代のマルクス経済学者・河上肇(1879-1946)夫妻の墓がある。 「多度利津伎 布理加幣理美礼者 山川越 古依天波越而 来都流毛野哉 壬申夏余作此歌(たどりつき ふり返りみれば山川を 越えては越えて 来つるものかな)」と刻まれている。 ◈近代の哲学者・九鬼周造(1888-1941)の墓石の右の側面に、「見はるかす山ゝの頂 梢には風も動かす鳥も鳴かす まてしはしやかて汝も休らはん」と刻まれている。 九鬼の師・西田幾多郎(1870-1945)筆、寸心名義であり、ゲーテ「旅人の夜の歌」訳詩より採られた。 ◈近代以降の著名人の墓が多い。近代の東洋史学者・内藤湖南(1866-1934)、考古学者・浜田青陵(1881-1938)、考古学者・梅原末治(1893-1983)、理学者・玉城嘉十郎(1886-1938)、経済学者・河田嗣郎(1883-1942)、ノーベル化学賞受賞者・福井謙一(1918-1998)、内科学者・俳人・松尾巌墓(1882-1963)など多くの墓がある。 ◈歌人・川田順(1882-1966)の墓があった。川田は東京に生まれた。漢学者・川田甕江の3男。東京帝国大学文科で小泉八雲の薫陶を受ける。1930年、住友総本社常務理事に就任し、1936年に退職した。佐佐木信綱門下であり、『新古今集』の研究家だった。1949年、京都大学理学部教授・中川与之助の夫人で歌人・随筆家・鈴鹿俊子(1909-2006)との「老いらくの恋」で騒がれ後に結婚する。俊子は、「ハハキギ」所属にした。1944年から川田に師事していた。近年、墓じまいになった。 ◈俳人・松尾いはほ(1882-1963)、作家・稲垣足穂(1900-1977)、日本画家・福田平八郎(1892-1974)、日本画家・石崎光瑶(1884-1947)、日本画家・梶原緋佐子(1896-1988)、染織工芸研究家・明石国助1887-1959、歌人・河野裕子(1946-2010)などの墓がある。 ◆阿育王(アショーカ王)塔 墓地内に江戸時代建立の「阿育王(アショーカ王)塔」が立つ。基礎に「江州阿育王摹倣」と刻まれている。 この塔は、滋賀県蒲生郡・石塔寺の奈良時代、三重塔(国宝)を模倣した。塔は百済系渡来人が建立したという。花崗岩製、7m。 阿育王は前3世紀に仏教を広めたインドの王になる。平安時代後期、1003年、唐に入った比叡山の僧・寂照(じゃくしょう)法師は、五台山に滞在中に、五台山の僧から、かつて阿育王が仏教隆盛を願い、三千世界に8万4千基の仏舎利塔を投げたという。そのうちの2基が日本に飛来した。1基は琵琶湖の湖中に沈み、1基は近江国渡来山(わたらいやま)の土中にあると知らされる。寂照が日本に手紙を送ると、1006年、播州明石の僧・義観僧都が手紙を入手し、第66代・一条天皇に上奏した。勅命により探索すると、武士・野谷光盛が、石塔寺(本願成就寺)の裏山に大きな塚を発見した。掘ると阿育王塔が出土する。一条天皇は七堂伽藍を新たに建立し、寺号を阿育王山石塔寺と改め、勅願寺にした。寺は隆盛を極め、八十余坊の大伽藍を築いたという。 ◆文学 ◈作家・谷崎潤一郎(1886-1965)は『瘋癲(ふうてん)老人日記』の中で、主人公・卯木督助に墓所を探させた。「トニカク京都二埋メテ貰エバ東京ノ人モ始終遊ビニクル」と語らせた。1965年、谷崎は神奈川湯河原で亡くなり、法然院に葬られた。 ◈川端康成(1899-1972)『虹いくたび』、辻井喬(1927-2013)『虹の岬』、森瑤子(1940-1993)『熱情』などに描かれている。 ◆句碑・歌碑 ◈俳人・鈴鹿野風呂(1887-1971)の句碑が本堂前に立つ。「鴬や今日の本尊にこやかに」と刻まれている。「ホトトギス」を通じて高浜虚子に学ぶ。1920年に日野草城らと『京鹿子』を創刊した。のち主宰する。 ◈獅子谷如是(29世・梶田信順、現貫主31世・梶田真章の祖父)の句碑「筒鳥は 化佛菩薩を 喚ぶ音とも」がある。 ◈国文学者・歌人の小泉苳三(1894-1956)の句碑が立つ。 ◈現代、2022年9月に、歌人・故・河野裕子(1946-2010)、夫の歌人・細胞生物学者・永田和宏(1947-)の歌碑が、河野の13回忌を機に建立された。法然院は2人が結婚前によく訪れていた。 「われを呼ぶうら若きこゑよのどぼとけ桃の核ほどひかりてゐたる」河野裕子、「きみに逢う以前のぼくに遭いたくて海へのバスに揺られていたり」永田和宏。永田は、「彼女を引き受ける覚悟」を詠んだという。(永田和宏『メビウスの地平』) ◆善気水 「善気水(ぜんきすい、錫状水)」は、方丈前庭園池泉内に湧く。忍澂が錫状(しゃくじょう)により湧水を探り当てたという。 茶の湯に用いられ、名水の一つに数えられた。現在も、寺で使用する飲料水に使われているという。甘味があるという。 ◆椿・楓 「椿の寺」の異名があるように、境内には薮椿が多く植えられている。参道石畳の散り椿が知られている。 本堂、方丈の間の回廊前にある「三銘椿(さんめいちん)」は、紅に白の班入り「花笠椿」、白に桃の班入り「貴椿(あてつばき)」、さまざまな色の「五色散椿(ごしき-ちりつばき)」という三品種の八重がある。3月下旬-4月中旬に次々に花を開く。紅・桃・白・紅白・まだらと花開く。種類としては花笠椿、貴椿、熊谷、五色散椿などがある。 「散りつばき はくや はりえを はぐ如く……如是」。 100本の楓が紅葉する。青モミジも美しい。 ◆花木・樹木 ロウバイ、ヤブツバキ、ヤマブキ、スイレン、カキツバタ、シャクナゲ、アジサイ、ムクゲ、サルスベリ、ムク、イチョウ、カエデ、ボダイジュ、モミがある。 法然院の森は、シイ、ムク、エノキ、クスノキ、ヤブツバキ、モミジ、スギ、ヒノキなどが見られる。 境内のムクノキに、ムササビ、アオバズク、フクロウが営巣している。森には、キツネ、タヌキ、ニホンリス、イノシシ、ニホンテン、モリアオガエルも生息している。 ◆祭礼 ◈「八橋忌」(6月12日)では、聖護院八ッ橋総本店により八橋検校の命日に催されている。祇園舞子などの舞などが奉納される。 ◈「除夜会」(12月31日)では、参拝者も鐘撞ができる。 ◆年間行事 伽藍内一般公開(4月1日-7日)、八橋忌(6月12日)、放生会(7月25日)、伽藍内一般公開(11月1日-7日)、除夜会(12月31日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *普段は非公開。一部の建物、室内の撮影は禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 35 法然院』、『拝観の手引』、『京の古寺から 2 法然院』、『日本の仏教を築いた名僧たち』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都の寺社505を歩く 上』、『一遍辞典』、『京都・美のこころ』、『続・京都史跡事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『平成28年第52回 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『京都美術の 新・古・今』、『京都秘蔵の庭』、『京都四季の庭園』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 古寺を巡る 34 法然院』、『週刊 京都を歩く 4 銀閣寺』 、 ウェブサイト「西中千人 NISHINAKA YUKITO」、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

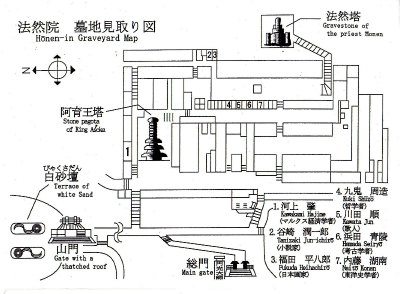

法然院が配布している墓地の見取り図 |

||

|

|

|