|

|

|

| * | |

| 五条大橋・六条河原 (京都市下京区-東山区) Gojo-ohashi Bridge,Rokujokawar River |

|

| 五条大橋・六条河原 | 五条大橋・六条河原 |

|

|

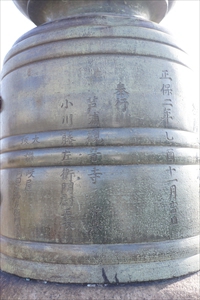

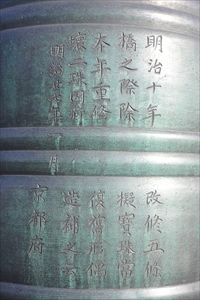

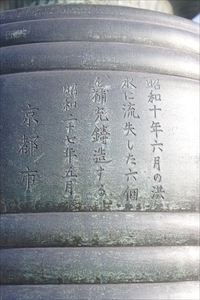

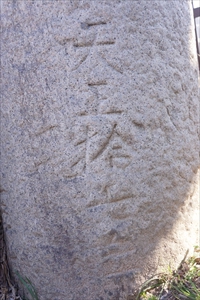

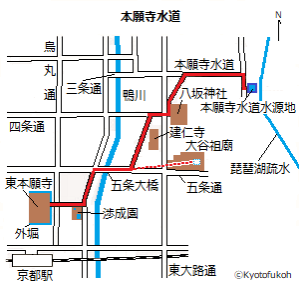

五条大橋  下流   最も古い擬宝珠、正保二年(1645年)  同擬宝珠、やや劣化している。  擬宝珠  擬宝珠、正保2年(1645年)の銘文  擬宝珠、明治27年(1894年)の京都府の銘文  擬宝珠、昭和27年(1952年)の京都市の銘文  擬宝珠、昭和34年(1959年)の京都市の銘文  流失時に付いたとみられる傷跡、南側東より4つ目の擬宝珠  石造の高欄   本願寺水道の鋳鉄管、五条大橋  橋台のアーチ  北東方向、青銅製の擬宝珠高欄は、第二次世界大戦中も金属の供出を免れた。現在、江戸時代のものが復元されている。遠景は比叡山。 北東方向、青銅製の擬宝珠高欄は、第二次世界大戦中も金属の供出を免れた。現在、江戸時代のものが復元されている。遠景は比叡山。 北方向、室町から江戸時代までの六条河原、奥の橋は松原橋、右手は比叡山  五条大橋から南方向、正面橋までは江戸時代以降の六条河原になる。  牛若丸と弁慶決闘の石像  大田垣蓮月の句碑「あすも来て見んと 思へば 家づとに 手折るもをしき 山さくら花」、牛若ひろば  五条大橋西詰北にある五条児童公園内の五条大橋の石柱橋脚、天正17年(1589年)の刻銘が入る。  同橋脚の「天正拾七年」の銘  同橋脚の鉄筋部分  五条児童公園内の地蔵尊、五条大橋の橋脚?  同橋脚の裏側  五条児童公園内の各種石材、五条大橋の関連?  五条大橋東岸南にある石柱  石柱の突起部、金属片  【参照】五条大橋石材、橋脚3本、刻銘、安土・桃山時代、「津国御影 天正拾七年五月吉日」。橋桁2本、安土・桃山時代。京都国立博物館蔵。  【参照】京都国立博物館蔵、五条大橋石柱2本(左右)、安土・桃山時代  西詰北にある扇塚、京都扇子団扇商工協同組合により1960年に建立。花崗岩類、土台は班れい岩。  【参照】源融(みなもとのとおる)河原院址の碑、西詰南、木屋町通下ル  【参照】河原院址の碑  【参照】正面橋東のたもとにある「元和キリシタン殉教の地」の碑  【参照】「鶴清」、橋の上流西岸  【参照】「鶴清」  【参照】祇園祭の橋弁慶山、謡曲「橋弁慶」にちなみ、牛若丸と弁慶が黒漆塗反り橋の五条大橋で戦う姿を表している。   【参照】本願寺水道 |

五条大橋(ごじょう-おおはし)の東は「京の七口」の一つになる。「五条橋口」、伏見町にいたる「伏見街道」、「竹田口」、「木幡(こわた)口」とも呼ばれ、伏見、宇治、大和、伊賀など、「洛外」へ通じる重要な街道口として開かれた。 安土・桃山時代以前の五条大橋とは、現在の松原橋をいう。以後、現在の五条大橋は「大仏橋」とも呼ばれた。現在の五条通(六条坊門小路)も、「橋通」、「大仏橋通」、「大仏通」、「五条通」などと変化した。現在は、東西交通の動脈である国道一号線が通じている。 「京都の三大橋」(ほかに三条大橋、四条大橋)の一つ。「日本百名橋」の一つに選出されている。 ◆歴史年表 平安時代、現在地、六条坊門小路の鴨川には橋は架けられていなかった。 安土・桃山時代、1590年/1589年、豊臣秀吉は奈良・東大寺大仏殿を模し、方広寺大仏殿を造営した。その際に、五条坊門通-六条坊門小路にあたる現在の五条大橋の位置に、増田長盛、前田玄以により橋を架け替えさせ、「五条大橋」と改めた。 1591年、豊臣秀吉はお土居を築造している。 江戸時代、1610年、角倉了以は鴨川疏通の工事を行い、五条大橋まで川船が航行するようになる。大仏殿の造営工事の資材運搬のために、鴨川で筏が利用された。 1643年、朝鮮使節団入洛のために補修される。 1645年、旧11月、五条大橋は公儀橋として、木桁石柱橋から総石造の橋(長さ72間[116m]、幅4間1寸[7.3m]、敷石1790坪(5917㎡)、青銅擬宝珠16基)に架け替えられた。観音寺沙門・舜興の勧進による。(「擬宝珠銘」『坊目誌』『緑紅叢書』) 1654年、五条大橋は鴨川に架かる11橋の一つとして記されている。(「新板平安城東西南北町並洛外之図」) 1662年、旧5月、寛文の大地震により橋は20間(36m)が崩壊する。再び木橋(長さ64間[126m]、幅4間[7.9m])に付け替えられた。(「擬宝珠銘」『殿中日記』)。京都所司代・牧野親成は、その石材を転用し、白川の白川橋を石橋に架け替えている。 1669年、五条大橋(長72間半[131m])が架け替えられる。 1669年-1670年、鴨川新堤(車坂-五条橋)の工事が始まる。 1674年、旧4月、畿内大洪水により、五条橋・三条橋が流出した。(『緑紅叢書』「水害報告書」) 1676年、旧5月、大雨洪水により、五条橋・三条橋が流出する。(『緑紅叢書』) 1682年、朝鮮使節団入洛のために橋は補修される。 1685年、五条大橋・三条大橋が記されている。(『京羽二重』) 1687年-1690年、橋は架け替えられる。奉行は後藤重貞、角倉与一による。(「京都役所方覚書」) 1688年、橋が架け替えられた。長さ64間(116m)だった。(「京都役所方覚書」)。 1708年-1711年、橋は長さ64間4尺1寸(116m)、幅4間1尺(7.2m)、敷石1791坪(5920㎡)あった。(「賀茂川筋絵図」) 1711年、朝鮮使節団入洛のために修造される。奉行は平岡良久、角倉与一が任じられた。長さ64間(116m)、幅4間8寸(7.2m)あった。(「京都御役所向大概覚書」) 1716年、旧6月、洪水により、五条橋は流れた。(『緑紅叢書』) 1719年、朝鮮使節団入洛のために補修される。(上方所々橋新造御修復共年数之覚」) 1741年、五条大橋が改築される。 1758年-1762年、長さ64間(116m)、4間8尺(7.2m)、敷石1791坪(3256㎡)あった。(「賀茂川筋絵図」) 1788年、旧1月、天明の大火により一部橋が焼失する。(『緑紅叢書』) 1830年、文政の地震で橋の被害はなかった。東詰北側の焼餅屋が倒壊し、怪我人が出る。(『浮世の有様』)。橋詰河岸が半丁ほど崩れた。 1846年、旧7月、洪水により五条橋・三条橋が流失した。(『緑紅叢書』) 1850年、五条橋が流失する。(『緑紅叢書』) 1852年、旧7月、鴨川洪水により五条大橋の6割が落ちる。三条橋も破れ流れた。(『緑紅叢書』)。旧8月、大雨により仮橋も流失した。(和気亀亭『日記』) 近代、1868年、橋は京都府の管轄になった。(『緑紅叢書』) 1869年、10月10日、京都府は通輓の地車税制を定め、橋梁修繕費用に充てる。橋の修繕費として、地車1両につき50文の通行料を徴収した。 1872年、2月、ガス灯2基を設置する。 1877年まで、橋は鴨川と高瀬川を跨いでいたという。同年、改修され、高瀬川の小橋(橋長80m)も別に改修された。(「擬宝珠銘」)。擬宝珠は全て取り外され、上部工架換え、高欄は白ペンキ塗になった。この洋風高欄について市民の評判は悪かった。 1878年、1月、擬宝珠は取り払われ、欧風の木造橋になり、橋は白く塗装されたともいう。長さ48間(87m)、幅4間2尺(7.2m)あった。(『緑紅叢書』) 1894年、2月、擬宝珠高欄に戻され、現在の形に戻された。渡初めがあった。 1897年、本願寺水道の鉄管が桁に吊り下げられた。 1911年、11月、五条大橋(長さ69m、幅8m)の渡初があった。(『緑紅叢書』)。12月、架替工事竣工ともいう。 1935年、6月、「昭和10年鴨川大洪水」の際に、五条大橋は大部分が流出する。三条大橋も流失した。(『竹村家橋流失』『緑紅叢書』)。橋下流の護岸改修工事が行われ、石垣は高く築き直される。 1944年、五条橋の渡初めになる。(『緑紅叢書』) 1945年、太平洋戦争末期、京都大空襲に備えた建物の強制撤去により、五条通の50m道路が生まれている。 現代、1952年、5月、「昭和10年(1935年)鴨川大洪水」で流失した擬宝珠6個を補充鋳造した。(擬宝珠銘文) 1959年、3月、国道一号線開通とともに、現在の鋼板桁橋(長さ67.2m、幅35m)が架けられている。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓で織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。旧10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、旧3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。旧8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆増田 長盛 室町時代後期-江戸時代前期の武将・増田 長盛(ました-ながもり、1545-1615)。男性。通称は仁右衛門(にえもん)、右衛門尉と称した。尾張国(愛知県)/近江国(滋賀県)の生まれともいう。少年時代から秀吉に仕え、1584年、小牧・長久手の戦の戦功で加増された。1585年、従五位下・右衛門尉に叙任された。1589年、方広寺大仏殿造営に際し、大仏橋(五条橋)の造営奉行になる。1590年、小田原役に従い、京都鴨川に三条橋を架橋した。1591年、長束正家らと近江を検地する。1592年、文禄の役で、朝鮮に渡り、文吏派大名として兵站にあたり和議を進めた。1594年、伏見城の工事を分担する。1595年、行賞として、豊臣(羽柴)秀保の没後、居城・大和郡山城を与えられた。従四位下・侍従に叙任された。1598年、石田三成らと共に五奉行になり、秀吉没後に秀頼補佐を担う。1600年、関ヶ原の戦で西軍に属し、兵3000で大坂城の留守居を務めた。家臣・高田小左衛門に兵をつけて送る。他方、東軍・徳川家康に大坂城内の味方情報を送る。戦後、家康は許さず、領地没収・科料金の処分を受け、高野山に追放された。後に、武蔵岩槻城主・高力清長に預けられる。1615年、大坂夏の陣で、子・盛次が大坂方にあり、連座により自刃させられた。71歳。 民政に重用され、近江、安房(あわ)などの検地奉行として太閤検地に尽力した。 ◆前田 玄以 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・前田 玄以(まえだ-げんい、1539-1602)。男性。名は宗向、孫十郎基勝、号は半夢斎、策勝軒。美濃(岐阜県)の生まれ。父・前田基光。孫十郎基勝と称し、比叡山で出家、尾張・小松寺の住職僧ともいう。織田信長臣下になり、1579年、信長の命で嫡子・信忠の家臣になる。1582年、本能寺の変で信忠が自害し、その嫡男・三法師(さんぼうし、秀信)とともに岐阜に逃れ保護した。三法師を擁して清須に赴いた。この功により、1583年、信忠の弟・信雄より京都奉行に任じられる。以後、17年間在職した。禁裡御用地、門跡領、寺社領管理などを行う。1584年、豊臣秀吉に仕え、右筆(ゆうひつ)ともいう。その信厚く、1585年、丹波亀山を領された。1588年、第107代・後陽成天皇の聚楽第行幸で奉行し、寺社奉行で当初はキリシタンを弾圧した。1595年、豊臣秀次の問責に当たり、妻妾を亀山に預った。1598年、豊臣政権下五奉行の1人に任じられた。秀吉没後、徳川家康と石田三成の対立では三成方に属した。1600年、家康を討つよう長束正家、増田長盛らと諸大名に命じた。関ヶ原の戦は西軍に与し、大坂城の留守居として参戦しなかった。東軍・徳川方に通じ、戦後、金剛寺(河内長野)に謹慎になり、家康に許され丹波亀山の本領安堵、初代藩主になる。故事、典例、故実に通じ、千利休に茶を学んだ。64歳。 墓は妙心寺・蟠桃院、専念寺にある。法名は「徳善院殿天涼以公大居士」。 ◆角倉 了以 室町時代後期-江戸時代前期の海外貿易家・豪商・土木事業家・角倉 了以(すみのくら-りょうい、1554-1614)。男性。与七、諱は光好、法号は了以。京都嵯峨の生まれ。父・土豪(高利貸)・医者・吉田宗桂(そうけい)、母・中村氏の娘の長男。父は勘合貿易により薬も扱った。了以は算数・地理を学び、角倉家5代として家業を引き継ぐ。1592年、豊臣秀吉から朱印状を与えられた。1604年以降、徳川氏から朱印状を与えられた。1603年-1613年、弟・宗恂、長男・与一(素庵)らの協力により、安南国(ベトナム)トンキン(東京)との御朱印船(角倉船、400人乗り、800t)貿易により富を得る。1606年、豊臣秀吉の命により、大堰川開削(丹波-山城)を行う。保津峡に船を渡し、亀岡と京都間の木材輸送を拓いた。安南貿易により得た火薬を工事に用いたという。通舟料を得て莫大な利益を得る。1608年、幕府の命により、富士川(駿河岩淵-甲府)疏通を完成させる。同年、天竜川(遠江掛塚-信濃諏訪)開疏は失敗した。1609年以降、貿易は子・与一に譲る。1610年、方広寺大仏殿造営の材木運搬のために、鴨川開削(水路化)を行う。1611年-1614年、高瀬川(京都二条-伏見)開削を行う。二尊院の道空に師事し仏道を極めた。晩年は、大悲閣(西京区)に隠棲し、開削川の通船の便益を念じたという。 薬物の輸入に尽力した。土木工事の技術に長けた。琵琶湖疏水(勢多-宇治)計画では、舟行、新田開発の腹案もあった。角倉家は河川通船支配権、倉庫料徴収での特許を得て有力材木商になる。京の三長者(ほかに、後藤四郎兵衛家、茶屋四郎次郎)の一人といわれた。61歳。 墓は二尊院(右京区)にある。 ◆五条大橋 ◈ 平安時代には、現在地の鴨川に橋は架けられていなかった。現在の五条通は、六条坊門小路と呼ばれていた。 ◈安土・桃山時代、1590年/1589年に、豊臣秀吉は奈良・東大寺大仏殿を模し、方広寺大仏殿を造営した。その際に、五条坊門通-六条坊門小路にあたる現在の五条大橋の位置に、増田長盛、前田玄以により橋を架け替えさせ、「五条大橋」と改めた。三条大橋と同じ構造を持つ兄弟橋であり、江戸時代には、幕府が管理する公儀橋でもあった。 長さ74間(135m)、幅4間1寸(7.3m)あり、「いかなる洪水にも滞る事なし」とされた。(『緑紅叢書』『都のにぎはひ』)。「旧五条大橋」は現在の松原橋になる。 現在地の通り名も六条坊門小路から「五条橋通(近年になって五条通)」へと変わる。新五条大橋は、伏見城の玄関口、方広寺、豊国神社への参道になる。伏見城から御所への参内のための役割も果たした。当時、豊国神社には能舞台が設けられ、花見客で賑わう。新五条河原は、興行地にもなり、初めの頃、出雲阿国らも踊ったとされる。異説もある。 ◈近代、1877年、橋は木造平橋になる。高瀬川の小橋(橋長80m)も別に改修された。(「擬宝珠銘」)。 擬宝珠は全て取り外され、上部工架換え、高欄はすべて白ペンキ塗になった。この洋風高欄について市民の評判は悪かった。橋の両端・中央に灯台も設置されていた。 ◈近代、1894年に再び架け替えられた。2月に渡初めがあった。高欄擬宝珠付きの木橋が復活し、擬宝珠はかつて使用されていたものが使用され、不足分は補充された。 ◈近代、1911年11月に、五条大橋(長さ69m、幅8m)の渡初めがあった。(『緑紅叢書』)。12月に竣工したともいう。この時、琵琶湖疏水運河の拡張工事が行われており、五条大橋は鴨川運河の堤防より二分された。運河側に架かる橋は「小橋」とされた。五条大橋の長さは228尺(69m)、小橋は50尺(15.1m)、幅員はいずれも26尺2寸(8.4m)だった。橋桁全部を「工」字形鉄とし、外観は旧観を復していた。工費は1万456279銭8厘だった。 ◈ 現在の五条大橋の架設年は、現代、1959年になる。橋種は、3径間連続鋼プレートガーター、高欄は石造(御影石)、擬宝珠は江戸時代のものが復元された。橋長67.2m、幅員35mある。上部は鋼製橋桁、下部は鉄筋コンクリート製橋脚。 擬宝珠は現在も14基ある。欄干は花崗岩になる。銘文は「明治十年(1877年) 橋之際除 本年重修 壊二珠因新 改修五條 擬實珠当 復舊形偶 造補之云 明治二七年(1895年)一月 京都府」、「洛陽五條石橋正保二年(1645年)乙酉十一月吉 奉行 芦浦観音寺舜典(興?)) 小川藤左衛門督(尉?)正長」、「昭和十年(1935年)六月の洪水に流出した六個を補充鋳造する 昭和二十七年(1952年)五月 京都市」とあるという。 近代、1935年の鴨川大洪水の際には、安土・桃山時代、近代、明治期のものなど11基の擬宝珠が流出したという。後に流出した擬宝珠は大阪湾・淡路島沖で発見された。現代、1952年の改修時に6基の擬宝珠が補充のため鋳造されたという。 改修時の高欄については、旧橋と同様に木製にしたいとの地元の要望があった。建設省・学識者は、近代橋にする意向があった。最終的には、高欄は原型を模した石造とし、擬宝珠は青銅製の旧橋のものを活用した。なお、高欄は、第二次世界大戦(1941-1945)中も金属の供出を免れている。擬宝珠は被災の度に失われ、安土・桃山時代、1590年製の物は失われている。現在は補充され、江戸時代前期、1645年製、近代、1894年製、1911年製、現代、1952年製、1959年製などが混在して再利用されている。 近代、1897年に、「本願寺水道」が五条橋下に吊り下げられている。琵琶湖疏水により防火用水確保という目的があった。 ◆近世の五条大橋 ◈ 安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1614)の『洛中洛外図 舟木本』には、五条大橋が描かれている。 橋上には花見返りの一行があり、物売り・物乞いの姿もある。東詰に両替店があり、西詰に髪結い店(出床)が開いている。 ◈ 江戸時代中期の『都名所図会』(1780年)にも描かれている。 ◆橋脚の遺構 ◈旧五条大橋の橋脚の遺構としては、五条大橋西詰北にある五条児童公園内に、初代・五条大橋の橋脚(石柱)がある。3基が立てられている。本安土・桃山時代、「天正拾七年(1589年)」の刻銘が入る。柱の中央部に鉄筋が差し込まれており、当初のものではなく、その後に処置され再利用されていた。 ほか、地蔵尊の土台になっている石柱を含め、3本が立てられている。 公園内の一角に、各種石材が置かれている。旧五条大橋の関連かもしれない。 ◈五条大橋東岸南に、2本の石柱がある。 ◈京都国立博物館に、橋脚(石柱)2本がある。「津国(摂津国、兵庫県)御影(みかげ) 天正拾七年(1589年) 五月吉日」とあり、神戸市東灘区御影より運ばれた石材だった。 これらは、現代、1992年-1999年の花の回廊の工事の際に発見されたという。 ◆河原院 五条大橋西岸南には、平安時代、源融河原院があった。紫式部『源氏物語』の主人公とされる嵯峨天皇皇子・源融(みなもと-の-とおる、822-895)は、河原左大臣といわれた。 邸宅は、鴨川の水を取り入れた庭園が造られ、池は奥州塩釜ノ浦の沖合いにある籬(まがき)ノ島を模していた。海人の塩屋を造らせ、難波から毎日塩水30石を運んで焼かせた。邸には人が絶えず、在原業平も訪れている。 贅を尽くした庭園の半分は、その後、宇多天皇の東六条院(六条院)になり、寛平年間(889-898)、融の子・仁康上人(?-?)、都の名物になる。により河原院という寺に変わり、鴨川の氾濫などにより消失した。 ◆牛若丸 五条大橋(現在の松原橋)は、武蔵坊弁慶(?-1189)が牛若丸(源義経、1159-1189)と戦い、打ち負かされたという伝承がある。 牛若が侍千人斬りをしていた弁慶を打ち負かし、主従の誓いをしたという。この伝承は、謡曲『橋弁慶』、御伽草子『橋弁慶』、『義経記』などにあり、それぞれ手合いの場所、話にも違いがある。謡曲、御伽草子では五条大橋が立ち合いの場になった。『義経記』では弁慶が刀を千組集めようとしていたところに牛若丸が現れる。五条天神で出合い、清水寺で斬り合う。『じぞり弁慶』『橋弁慶』では、牛若が五条橋で仇の平家方千人斬りを行い、弁慶がこれを止めようとして斬り合う。『弁慶物語』では弁慶が書写山円教寺再建に充てる釘料のために、北野神社、法性寺、清水寺を経て五条橋で千本目の刀を求めて牛若と斬り合う。 現在、五条大橋に牛若丸・武蔵坊弁慶像がある。牛若丸と弁慶決闘の場面であり、御所人形風になる。笛を手にした牛若丸、長刀を持った弁慶像であり、1961年、京人形師「面庄」の13世・岡本庄三(1910-1994)作になる。牛若丸は81㎝、1mの欄干に乗る。黒御影石製。弁慶は1.22m。台座は班れい岩、土台は玄武岩になる。花崗岩製。 ◆京の七口 五条大橋の東は「京の七口」の一つで、「五条橋口」「伏見街道」「竹田口」「木幡(こわた)口」とも呼ばれ、伏見、宇治、大和、伊賀など、「洛外」へ通じる重要な街道口に当たっていた。 「京の七口」について、「七口」とは定まらず「十口」ともいう。実際にはそれら以外の複数の間道もあったという。 安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉(1537-1598)の御土居築造の際に七口は、「粟田口(東)、東寺口(坤)、丹波口(西)、清蔵口(北)、鞍馬口(艮)、大原口(北)、荒神口(東)」とされた。 江戸時代には、「山陽道(摂津道)東寺口、東海道(伊賀伊勢道)五条橋口、西海道(九州道)四条大宮口、南海道(紀州道)竹田口、東山道(近江道)三条 橋口、北陸道(若狭道)大原口、山陰道(丹波道)清蔵口」の呼称があった。 また「鳥羽口、伏見口、丹波口、粟田口、八瀬口、若狭口、長坂口」、「東寺口、 竹田口、五条橋口、大原口、三条橋口、千本口、七条口」ともされた。 ◆刑場 平安時代末期より、三条-七条河原にかけては刑場になり、首渡しの場になった。五条大橋の南北に広がるかつての六条河原一帯は処刑場になった。六条河原は、現在の五条大橋-正面橋にかけての鴨川の河原をいう。河原は現在よりも広大だった。 平安時代後期、1156年の保元の乱の源為義(1096-1156)、平忠正(?-1156)、その長男・長盛(?-1156)、二男・皇后宮侍長・忠綱(?-1156)、三男・左大臣勾当・正綱(?-1156)、四男・平九郎道正?(?-1156)、1159年の平治の乱の源義平(1140-1160)、藤原信頼(1133-1160)、1183年の木曽義仲(1154-1184)による法住寺殿焼き討ちの明雲大僧正(1115-1184)、1184年の宇治川の戦いの木曽義仲、1184年の一の谷の合戦の平忠度(1144-1184)、平経正(?-1184)、1185年に源義経(1159-1189)を襲った土佐坊昌俊(1141-1185)、鎌倉時代前期、1186年の「18人の群盗」、安土・桃山時代、1577年に織田信長(1534-1582)に謀反を起こした松永久秀(1508-1577)の人質、同じく1578年の荒木村重(1535-1586)一族妻子ら30数人、1582年の本能寺の変の斎藤利三(1534-1582)、1589年の聚楽第落書事件の尾藤道休(?-1589)の妻子、関与した60余人、1600年の関ヶ原の戦いの西軍の石田三成(1560-1600)、小西行長(1558-1600)(四条河原とも)、安国寺恵瓊(1539-1600)、江戸時代前期、1614-1615年の大坂の役の長宗我部盛親(1575-1615)、仙石宗也?(?-?)、豊臣国松(1608-1615)らがここで斬首、首渡し、自害などを行った。処刑後は三条大橋のたもとに首が晒された。 たとえば、豊臣秀頼(1593-1615)の遺児・国松は、大坂城落城後、城を脱出し、伏見の農人橋の下に潜んでいたのが見つかり、江戸時代前期、1615年に六条河原で斬首された。 宗教弾圧も行なわれた。江戸時代前期、1609年、日経子弟らが宗論の末に処刑された。1619年、「京都大殉教」が行なわれる。63人のキリシタン町人が捕えられ、獄死した8人以外の52人を六条河原(七条河原とも)に立てた十字架にかけて火あぶりの刑に処した。このうち、2歳-13歳の子どもは11人だったという。 こうした六条河原の処刑場の役割は、後に粟田口、三条通土居西に移るまで続いた。 ◆法城寺 五条橋(現在の松原橋)中島にかつて法城寺という寺が建てられていた。寺号は「水(さんずい偏)を去りて土(土偏)と成す」の意味という。「大黒堂」ともいわれ、本尊の大黒天を安置した。五条橋の管理のための寺で、勧進聖が通行税を参詣者より徴収していた。平安時代中期-後期の陰陽師・安倍清明(921-1005)が建立したともいう。鎌倉時代後期、元弘・建武の乱(1331-1338)で焼失したという。(『清水寺参詣曼荼羅』『雍州府志』)。寺は自然居士、声門師、陰陽師ら芸能者の拠点にもなっていた。 安土・桃山時代、1593年-1594年、豊臣秀吉(1537-1598)の意向により、京都町奉行・前田玄以(1539-1602)は、畿内の陰陽師(唱聞)を尾張国に集団移住させている。木曽川の氾濫後の築堤工事を行わせた。京都からは109人が送られている。秀吉は陰陽師を危険視し、弾圧したという。実質的な「陰陽師狩り」だったとみられている。(『当代記』) ◆河原者 平安時代前期、9世紀(801-900)、税のかからない河原に住む人々が現れた。平安時代末期-鎌倉時代初期、さまざまな職業集団を形成し、社会的身分集団になり、「河原者」「河原法師」とも呼ばれた。 室町時代、山水河原者は石組などの技能に優れ、庭園作庭などに従事した。 江戸時代前期、1633年、六条村成立の記録が残る。村は、「新地」開発によって3度移転させられている。村では、五条大橋、三条大橋などの維持管理、治水も担っていた。 ◆埋葬地 飢饉や戦乱が起こると、四条、五条の河原は、餓死者などが埋葬される場所にもなった。 ◆芝居小屋 安土・桃山時代、五条河原では常設の芝居小屋が建てられた。一時期の五条河原は、出雲の阿国(1572-1613?)に代表されるような芸能、遊興の場にもなった。 ◆遊郭 江戸時代の初め、島原ができる以前は、現在の五条通の南付近、六条柳町(六条三筋町)に遊郭があった。出雲の阿国(1572-1613? )は、五条大橋の東詰めで「ややこ踊り」を踊ったともいわれている。その後、阿国の踊りを真似た、遊女による遊女歌舞伎という総踊りが四条河原の小屋で演じられるようになった。 ◆朝鮮通信使 江戸時代、李氏朝鮮よりの使節団は、江戸時代前期-後期、1607年-1811年に12回来日している。大坂より淀川を船で遡り、淀・納所で上陸、陸路で淀小橋から淀城、京都を経て江戸に向かっていた。これに先立ち、要所に架けられた橋の修復が行われた。復路もぼぼ同様の道筋を辿った。ただ、江戸時代中期、1719年には三条大橋ではなく五条大橋より本圀寺に入っていた。 ◆扇塚・新善光寺 橋の西詰北にある「扇塚」は、京都扇子団扇商工協同組合により、現代、1960年に立てられた。扇は日本で発明され、この地は扇発祥の地とされる。五条界隈には多くの扇職人が住んだという。また、付近には僧尼が扇を製作していた新善光寺(御影堂町)があった。いつかの逸話がある。 平安時代、平敦盛(1169-1184)の室は、夫没後にその菩提を弔うために出家し、蓮華院尼と称した。五条西詰にあった「平時宗御影堂」に入り、寺の僧と共に扇子を作った。扇は「阿古女扇(あこめ-おうぎ)」と呼ばれ、女性が正装の際に手に持つものだったという。 平安時代前期、第52代・嵯峨天皇(786-842)が病の際に、寺の住職・祐寛阿闍梨(ゆうかく-あじゃり、?-?)は、呪文を封納した扇を献上した。天皇の病が平癒したことから、扇は世に知られたという。 南北朝時代、鷹司通(下長者町通)の駒井氏は「城殿扇(きどの-おうぎ)」を製作し、名が知られた。その近くに、真言宗の新善光寺御影堂(春日東洞院)があったという。寺では、駒井氏に扇の技術を学び、寺の僧尼が扇を製造していたという。(『雍州府志』) 中世(鎌倉時代-室町時代)以来、寺の僧は「御影堂扇(みえどうおうぎ、阿波祈り)」を折った。鎌倉時代、寺の周辺に塔頭が多数存在し、副業として「御影堂扇」を作り販売していたという。室町時代、都の名物になる。 安土・桃山時代、寺門前の町人も扇を製造したため、製造差止が命じられたという。江戸時代の『京町鑑』に、御影堂前町に扇を売る商人があり、「御影堂扇」と呼ばれたと記している。 近代、明治期(1868-1912)まで、新善光寺の僧が扇を製作していたという。 ◆本願寺水道 ◈ 近代、1880年頃より東本願寺の再建が始まる。これを契機に、防火設備の導入が検討された。1890年に、京都府技師・田邊朔郎(1861-1944)は、東本願寺側から琵琶湖疏水を利用した防火施設構想の相談を受けた。 1894年7月に防火用水として「本願寺水道」工事は着工される。蹴上(左京区)の琵琶湖疏水を水源とし、西の水源地(貯水池)より東本願寺まで送水する設備だった。設計・総監督は田邊、工事監督は技師・竹内忠三(?-?)による。 本願寺水道は防火設備であり、日本初の設計になった。自然水利を用い、 動力に頼らず高低差による高水圧を活かした。1894年7月-1895年3月の第1期工事(水源池-市街地-東本願寺間の配管工事)に続き、1895年4月-1897年8月に第2期工事(東本願寺境内地の配管工事)は完成した。東本願寺は、当時の京都府年間予算の25%にも相当する工費を独力負担している。 水源地は、蹴上(左京区)の旧琵琶湖疏水事務所跡に設置されている。周辺は御影石で築造され、貯水池(長さ18m、幅9m、深さ3m)はセメントで固められた。東の疏水からトンネル(長さ54m、幅0.9m、高さ1.35m)により引水され、貯水池の東に鋳鉄管(口径30㎝)が設置されていた。 1895年1月-3月、送水本管(総延長4.665㎞)の鉄管埋設工事が行われている。導管はフランス製の鋳鉄管(口径30㎝)を埋設した。蹴上より市街地の三条通西、白川西岸を南下し、小堀通(東大路通八坂神社の石段下-白川)、祇園町南の花見小路、建仁寺前、大黒通(大和大路西)、五条通、五条大橋の桁で鴨川を渡り、渉成園(枳殻邸)北を経て、東本願寺(下京区)北の貯水池(現在の境内東北隅、3960㎡)まで通じていた。 1897年に五条大橋の桁下に吊り下げ工事が行われた。 ◈ 1897年8月3日に東本願寺境内で「噴水防火大試験」が行われている。この時、五条大橋桁下の鉄管に破損が生じ、水量の7割しか得られなかったものの一定の成果を得ている。 現代、2008年に老朽化、漏水のために、本願寺水道の送水が停止されている。2025年に本願寺水道は、国の重要文化財に指定された。 五条大橋には、南付近橋桁に現在も古い鋳鉄管が敷設された状態で残されている。 ◆近代・景観論争 江戸時代-近代、明治期初期頃まで、五条大橋の美しさは虹にたとえられた。そりの高い木製の橋だったという。 近代、1868年に橋は京都府の管轄になる。1877年までは、橋は鴨川と高瀬川を跨いでいたという。 1878年に擬宝珠は取り払われ、欧風の木造橋になり、橋は白く塗られた。だが、市民の不評により、1894年に擬宝珠高欄のある現在の形に戻された。 現在の橋は、現代、1959年に架けられている。この際にも、擬宝珠をめぐる混乱があった。地元は昔通りにすることを要望し、建設省、学者側は「近代橋」を主張した。結局、高欄は石造りとし、擬宝珠も残されることになった。 ◆「鶴清」 五条大橋の上流西岸に料理旅館「鶴清」がある。詳細不明。近代、1931年に建てられた。総檜造、木造3階建。 ◆アニメ ◈アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。コナンと服部平次が訪れる。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 国土交通省京都国道事務所の説明板、『京の鴨川と橋 その歴史と生活』、『京の橋ものがたり』、『京都の治水と昭和大洪水』、『明治の橋』、『京都隠れた史跡100選』、『増補 洛中洛外の群像』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『史跡探訪 京の七口』、『京都時代MAP 平安京編』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都大事典』、『京都国立博物館 建築/庭園ガイド』、『京都の災害をめぐる』、『琵琶湖疏水の100年-叙述編』、『京都・鴨川と別子銅山を歩く』、、『京都・鴨川「光と影」からみる実像』、「東本願寺と環境を考える市民プロジェクト」の説明板、『鴨川・まちと川のあゆみ』、ウェブサイト「本願寺水道を歩こう-東本願寺と環境を考える市民プロジェクト」、琵琶湖疏水記念館、ウェブサイト「NIKKEI STYLE 2012年6月26日」、「朝日新聞 2025年6月2日付」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|