|

|

||||||||

| * | ||||||||

| 知恩院 (京都市東山区) Chion-in Temple |

||||||||

| 知恩院 | 知恩院 | |||||||

| |

||||||||

古門

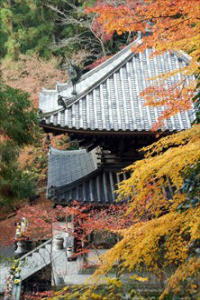

三門(国宝)  三門  三門  三門          三門   三門、「華頂山」の扁額   三門    三門                 三門  三門、山廊  三門、軒丸瓦          男坂  女坂   女坂  小鍛冶井、三門近く  大燈籠、三門近  南門  黒門  黒門     黒門坂    黒門からの石垣部分     北門    北門      北門      四脚門

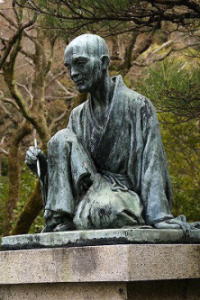

御影堂(国宝)     慶讃念佛結縁宝塔  五色の綱(糸)  法然上人御手の五色の綱(糸)、説明文より   御影堂瓦葺の模型  御影堂、「葺き残しの瓦」 御影堂、「葺き残しの瓦」 御影堂  御影堂  御影堂、葵御紋  御影堂、北側  御影堂  御影堂  御影堂  御影堂  回廊、御影堂と阿弥陀堂を結ぶ部分。    回廊  集會堂の回廊である歩廊(ほろう)  歩廊  集會堂  集會堂仏間、須弥壇に阿弥陀三尊像  集會堂、この奥(北)に別棟の大庫裏(雪香殿)、小庫裏(月光殿)がある。  集會堂     七百五十万霊塔  七百五十万霊塔  七百五十万霊塔  七百五十万霊塔  七百五十万霊塔    七百五十万霊塔     阿弥陀堂  阿弥陀堂、扁額「大谷寺」は、第105代・後奈良天皇の宸筆。  阿弥陀堂  阿弥陀堂、本尊の阿弥陀如来坐像。  宝佛殿  宝佛殿  宝佛殿  宝佛殿、阿弥陀如来立像  宝佛殿、四天王像を安置   納骨堂           九重の塔  経蔵(重文)  経蔵、文殊菩薩像、極彩色の絵が描かれている。  経蔵  経蔵  経蔵  経蔵  経蔵  写経塔  圓光大師本廟路の巨大な石標  圓光大師(法然)上人像

勢至堂にいたる石段(智恵之道)は80段ある。     御廟   御廟  「圓光大師諸国二十五霊場」の碑  御廟  御廟  御廟  御廟所、勢至堂、本地堂(重文)  勢至堂・本地堂    鐘楼  紫雲水  紫雲水  「影向石 (ようごうせき)」、山内勢至堂東北隅の崖下ある。    蓮華堂   蓮華堂  蓮華堂   蓮華堂  蓮華堂  御廟(ごびょう)堂    御廟堂     御廟堂  御廟堂  御廟堂、拝殿、ここで礼讃念仏を唱える。  御廟堂拝殿、仏具装飾品の華鬘(けまん)    御廟堂、盛砂  御廟堂、盛砂、形状は変化している。  御廟堂(背後の建物)  御廟堂の唐門    御廟堂  御廟堂、法然の遺骨を納める。  御廟堂、露盤・宝珠  「左 知恩院宮御墓 左 知恩院寺中御墓 青蓮院宮御墓」の石標

唐門  唐門  唐門  仏足石    大方丈(重文)    大方丈  大方丈、狩野派の障壁画、説明板より  方丈庭園  方丈庭園、井戸  方丈庭園  方丈庭園  方丈庭園      徳川家光の御手植え松(3代目)    小方丈(重文)  小方丈  小方丈の内部、説明板より  方丈庭園  方丈庭園  方丈庭園  方丈庭園  方丈庭園   方丈庭園  方丈庭園  方丈庭園、「二十五菩薩の庭」  方丈庭園  方丈庭園   方丈庭園  【参照】「阿弥陀如来二十五菩薩来迎図」、説明板より    葵の紋の軒丸瓦  茶室「葵庵」  東照宮五重塔石燈籠  権現堂  権現堂  権現堂  権現堂の葵の紋の軒丸瓦  権現堂  慈鎮石       土蔵    山亭  山亭  山亭  山亭  山亭  山亭  山亭  山亭からの京都市内の眺望

唐門  唐門  大鐘楼と中の段の間の石段  大鐘楼(重文)     大鐘楼   鎮守八幡社(鎮守社)   鎮守八幡社   濡髪大明神  友禅苑  友禅苑   友禅苑、白寿庵  友禅苑  友禅苑  友禅苑  友禅苑

①「鶯張り廊下」。床板には下から金属製の目かすがいの先端が打ち込まれ、かすがいと根太とは和釘2本で留められている。  ②「忘れ傘」(御影堂の南東庇の梁の間)  ③「三方正面真向(まむき)の猫」   ④「抜け雀」(大方丈菊の間)  解説パネルより  ⑤「白木の棺」(三門)。解説パネルより  ⑥「大杓子」(大方丈入口の梁)  ⑦瓜生石(黒門の西、路上中央)。珪灰石。  五輪塔、阿弥陀堂の北にあり、知恩院七不思議の一つともいう。

千姫の墓、安土桃山時代から江戸時代の千姫(1597-1666)は、豊臣秀頼・本多忠刻の正室。父は徳川秀忠、母は継室の江。号は天樹院。  歴代の墓  現代の作家・佐藤春夫(1892-1964)夫妻墓  現代の作家・武田泰淳(1912-1976)夫妻墓  理論物理学者・湯川秀樹(1907-1981)夫妻墓  「師弟愛の像」  友禅苑、江戸時代の宮崎友禅斎の像、友禅斎(1654?-1736?)は扇絵師、扇絵や小袖の雛形を描き、着物の友禅模様という名称のもとになる。   奥八兵衛先徳碑(顕彰碑)、「奥氏先徳碑」と刻まれている。三門の東   東山の景観  山亭からの景観  御廟堂からの眺望  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた知恩院、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた知恩院、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より |

東山三十六峰の一つ華頂山(かちょう-ざん)の麓にある知恩院(ちおん-いん)は、法然が住み、念仏を広めた「吉水の御房」の地になる。かつて徳川家の菩提寺だった。正式には、華頂山大谷寺(おおたにじ/おおたにでら)知恩教院という。浄土宗七大本山の一つ。かつて、浄土宗四本山(ほかに知恩寺、清浄華院、金戒光明寺)の一つ。 浄土宗7000カ寺の総本山、念仏宣布の根本道場になる。本尊は本堂に法然上人像を安置する。 法然上人(圓光大師)二十五霊場第25番。 本山、勢至堂で御朱印(3種類)が授けられる。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。「京都市のバリアフリー・車椅子の方にもおすすめできる神社・寺院スポット一覧 (10件)」(介護アンテナ)の一つに選ばれている。 ◆歴史年表 平安時代末期、1175年、法然(1133-1212)は、天台宗の比叡山西塔黒谷の住坊を下り、西山、広谷(後の粟生光明寺)の念仏の聖・遊蓮房円照に寄る。(『法然上人絵伝』)。法然は吉水の草庵に移り、専修念仏の道場になる。境内には、中ノ房(大殿付近、二ッ岩禅房)、東ノ房(鐘楼堂付近/小方丈の地、松ノ下禅房、上の坊)、西ノ旧房(三門西南付近、清水禅房、下の坊)があり、法然はおもに中ノ房に30年近く住した。浄土宗が開宗される。(『法然上人絵伝』) 鎌倉時代、1204年、法然は、門弟190余人の署名とともに「七箇条制誡」をしたため、比叡山衆徒の浄土宗への批判をかわす。 1205年、興福寺の貞慶らは「興福寺奏状」を朝廷に提出し、後鳥羽院(第82代)に念仏停止を求める。 1207年、法然は「承元の法難」により、四国・土佐国へ流罪になる。 1211年、旧11月、法然はようやく帰京を赦される。だが、草庵は荒れ果て、青蓮院の慈円僧正により大谷の禅房(勢至堂付近の南禅院)に移る。(『法然上人絵伝』) 1212年、旧1月、法然が亡くなり、門弟・勢観房源智は、法然の遺骸を禅房(現在の勢至堂付近)の東崖に廟堂(現在の御廟付近)を建て葬る。以後、廟堂は高弟・信空(1146-1228)により管理される。命日には知恩講(追善法会)を催した。廟堂は多くの参詣者を集め、貴賤を問わず念仏者の聖地になる。 1227年、旧6月、「嘉禄の法難」では、比叡山の僧徒が専修念仏の停止を訴え、廟堂の破壊が行われる。法然の遺骸を掘り起こし、鴨川に流そうとした。住房なども破壊された。京都守護・北条時氏、内藤西仏らが暴挙を制した。弟子・宇都宮蓮生、千葉法阿らは再来襲をおそれ、秘かに遺骸を粟生(あおう)の地(光明寺)に遷し、荼毘に付されたともいう。(『法然上人絵伝』『百錬(練)抄』)。ついで湛空(が小倉山に雁塔を立てたという。 1234年、法然の弟子・源智は廟堂を修理し、仏殿、御影堂、総門を建立したともいう。「知恩院大谷寺」と名付け法然を開山1世とした。法然の遺骨の一部が移安される。この時、第87代・四条天皇により、総門に「華頂山」、御影堂に「知恩教院」、仏殿に「大谷寺」の勅額を贈られたともいう。(『法然上人絵伝』翼賛)。以後、勅願所になる。 1315年、法然像の版画が知恩院に置かれる。 室町時代、1431年、旧11月、焼失した。(『師郷記』) 1432年、空禅は人別一文あて48万人の勧進を始めた。(「知恩院文書」)。後に将軍・足利義教も勧進に尽力する。 1460年、青蓮院は知恩院敷地山林所領を安堵する。 1468年/1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)で西軍の焼払いにより焼失している。(『碧山日録』『後法興院記』)。22世・周誉珠琳は影像を一時、近江伊香立(いかだつ)の新知恩院に避難させる。 1478年頃、住持・珠琳(じゅりん)が朝野の奉加を得て再興した。 1482年、旧地に仏殿、影堂が再興された。新知恩院より什宝が移される。 1488年、青蓮院の尊応は知恩院敷地山林所領、法楽寺無量寿院惣別寮敷地を安堵する。還付された。 1491年、管領・細川政元は寺領を安堵する。 1517年、旧8月、焼失した。影像、勅伝は焼失を免れる。(『宣胤卿記』『後法成寺尚通公記』)。旧10月、梵鐘が再鋳された。(鐘銘)。東福寺の萬寿寺より伽藍を移して阿弥陀堂とする。 1523年、百万遍知恩寺25世・伝誉慶秀らによる別院の動き(本家争い)が起きる。青蓮院の尊鎮法親王の援助により、知恩院に一宗本寺の地位を与えた。浄土宗総本寺になる。 1524年、御忌大会(大永の御忌鳳詔)が始まる。詔勅により、浄土宗総本山になる。 1530年、27世・徳誉光然の時、大谷禅房の旧地に御影堂(現在の勢至堂)が建立された。第105代・後奈良天皇は、「知恩院教院」「大谷寺」の勅額を贈る。 1553年、称念は毎月一夜の不断念仏を始めた。 1560年、足利義輝は一宗本寺の座次公帖を下す。 安土・桃山時代、1573年、15代将軍・足利義昭が織田信長により追放された際に、義昭の二条城に対して信長は、知恩院に陣を敷く。信長は恩謝として白銀、米、寺領を寄せる。(『兼見卿記』)。第106代・正親町天皇により、知恩院は浄土宗本寺と認められる。香衣着用の勅許は、知恩院よりの執奏によるとされた。(「正親町天皇綸旨」)。知恩寺との浄土宗本寺争いは、一応の決着を見る。 1575年、第106代・正親町天皇より、門侶の香衣着用執奏権の綸旨(毀破綸旨)を得る。他山よりの香衣着用は認められなくなり、本寺の地位が確立した。(「知恩院文書」)。信長は本陣を敷くともいう。 1579年、信長は貞安の請により寺領100石を加増する。 1582年、上洛した信長は本陣を敷く。(『兼見卿記』)。信長は勝利したとして、寺領などを寄進した。(「知恩院文書」) 1585年、豊臣秀吉は寺領190石を寄せた。 1586年、秀吉は寺領200石を寄せる。 1593年、秀吉は寺領246石を寄せる。 1595年、明匠といわれた29世・満誉尊照が入る。 1602年、徳川家康の母・於大の方(おだいのかた、伝通院)が伏見城で亡くなる。葬儀が知恩院本堂で行われ、満誉尊照が導師になる。以後、家康により伽藍造営が行われる。 江戸時代、1603年、家康により徳川家の「香華の寺」、また、母・於大の方の菩提として永代の菩提寺とする。10月、家康は寺領703余石を寄進する。(知恩院文書)。以後、諸堂が整えられる。青蓮院境内一部は割譲、常在光院は相国寺に、親鸞の墓は延年寺山に移された。速成就院(白毫寺、太子堂)も塩竈町に移された。知恩院門跡が創立され、直輔親王(後の良純法親王)が知恩院宮門跡の初代になる。 1604年、家康は青蓮院の地に寺地堂舎を建てる。速成就院は移される。 1607年、家康は、良純親王(第107代・後陽成天皇皇子)を猶子(ゆうし、親子関係)とし、第29代住持・尊照の後継者にした。以後、門跡寺院(門跡に治定)に列した。 1608年、周辺の社寺が摂取され、寺域が拡大した。 1610 年、家康の奏請によって良純法親王を迎え、浄土宗の上首になった。 1611年、家康が詣でる。 1615年、家康は浄土宗法度を制定し、知恩院などへの統制を強める。良正院殿が二条城で亡くなり、後に知恩院山上に葬られる。 1617年、2代将軍・徳川秀忠は父・家康の遺命により三門、経蔵の造営を始めた。 1619年、幕府が三門、経蔵を造営始める。良純法親王が入寺し、以後、明治維新まで門跡寺になる。 1621年頃、三門、経蔵が完成する。江戸時代の浄土宗四箇本山(ほかに金戒光明寺、百万遍知恩寺、清浄華院)の一つになる。上の段(勢至堂)、中ノ段(御影堂付近)、下の段(三門付近)が整備され、下の段には20余の塔頭が建ち並ぶ。本堂西仏壇に神君様(家康)の寿像が「皇都平穏、西国鎮護」のためとして祀られた。経蔵に宋版一切経5600余巻が納められた。(『旧記採要録』『中井家記』) 1623年、壇林、惣門中の掟を定める。(『筆蹟類聚』) 1624年、宗把は塔頭・良正院を中興する。 1633年、旧1月、32世・持雄霊巌の時、勢至堂、三門、経蔵、阿弥陀堂を除いて伽藍焼失した。3代将軍・徳川家光による再建が始まる。営造奉行には片桐石見守貞昌、堀田兵部少輔、芦浦観音寺らが任じられた。(『華頂山由緒系図本記』『知恩院炎上次第書及炎焼覚書』)。旧12月、起工する。 1639年、御影堂が再建されたという。(『華頂山由緒系図本記』) 1641年頃までに、家光により現在の寺観に整備される。御影堂、大方丈、小方丈が再建される。狩野派により大方丈、小方丈の障壁画制作が行われた。(『旧記採要録』) 1652年、二条城本丸御休息の間、御数奇屋、御座の間-多門の廊下が知恩院に寄進される。 1658年、幕府は寺田千石を寄進する。 1662年、旧5月、寛文近江・若狭大地震(寛文京都地震)により被災する。坊舎が倒壊した。(『殿中日記』) 1666年、家康二女・督姫が亡くなり、37世・玄誉知鑑が導師を務めた。知恩院にも分骨される。勢至堂に祠堂銭が寄進され、尊牌が祀られた。墓地に宝塔が立てられる。 1671年、堂宇の修復が行われた。 1672年、堂宇修復が終わる。 1678年-1679年、祇園社領に三門前新道を拓く。 1682年、旧3月、妙法院門跡堯恕親王が桜見物している。(『堯恕親王日記』) 1698年-1672年、堂宇修復が行われる。 1706年、大殿外陣に「大谷寺」の勅額が掲げられた。 1710年、第122代・霊元上皇は「華頂山」の勅額を贈る。 1711年、法然上人五百年遠忌が催された。 1715年、「華頂山」の勅額を三門に掲げた。 1761年、法然上人五百五十年遠忌が催された。 1782年、祇園社領北林を火除地として永代借地にする。 1784年、飢民一万人に救米施行する。 1811年、法然上人六百年遠忌が催された。 1822年、安養寺領の一部を火除地として永代借地にする。 1826年、ドイツ人医師・博物学者のシーボルトは、知恩院、祗園社、清水寺、大行寺、方広寺、三十三間堂などを訪れた。 1831年、善導大師千百五十年遠忌が催される。 1835年、大方丈、黒門、集会堂、神殿などが修復される。 1852年、泰平亭が建てられた。 1861年、法然上人六百五十年遠忌が修される。 1864年、蛤御門の変のために、御影像を勢至堂に遷す。変戦没者のために施餓鬼を行う。 1867年/1868年、7世・尊秀法親王(華頂宮博経親王)の復飾により、知恩院宮門跡が廃絶する。(「当山来翰留書」・知恩院文書) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により荒廃する。寺領の返還が行われた。徳川幕府の外護を喪う。知恩院宮復飾し華頂宮と称した。第122代・明治天皇の東行に伴い5万両を上納する。2月、英国公使・ハリー・パークスは御所謁見に際し知恩院を寄宿舎にしていた。 1870年、源光院に仮勧学場が開かれた。 1871年、江戸幕府の定めた三門跡制(宮門跡、摂家門跡、准門跡)は廃止になり、門跡の称号も廃された。療病院建設に伴い京都府に700両を献金する。 1872年、3月10日-5月31日(80日間)、「第1回京都博覧会」が開催される。西本願寺(下京区)・建仁寺(東山区)・知恩院が会場になる。第122代・明治天皇が行幸する。12月、青蓮院での西洋式の療病院開院式に伴い、知恩院でも能狂言、踊りなどが催された。 1875年、入信院に総本山勧学道場を開く。 1878年、浄土宗大教院を華頂宮旧邸に移す。 1879年、信源講が設立される。 1880年、善導大師千二百年遠忌を修した。 1886年/1885年、内務大臣により縁故による門跡称号を許された。 1887年、門主が浄土宗管長になる制が定まる。入信院に尼衆学校が開かれた。 1895年、12月、医師・安藤精軒(あんどう-せいけん)は、知恩院(東山区)山内の保徳院に、「東三本木治療場」を移した。 1897年、精軒は、保徳院に私立病院「施薬院病院」を開設した。 1903年、京都府・京都市・京都医会は合同で施薬院協会を設立し、山内の入信院での救治療養を行った。 1910年、阿弥陀堂が再建になり、落成慶讃会が行われる。8月、施薬院は入信院の南隣に移る。 1911年、法然上人七百年大遠忌が修される。華頂女学院が創立された。 1912年、4月、施薬院は入信院の南隣地に移転、新築になる。 1915年、大庫裏が修理され雪香殿になる。大殿に勅額「明照」を掲げた。9月、施薬院は病院跡(中京区)に移転した。 1919年、納骨塔が完成する。 1922年、理論物理学者・アインシュタインが知恩院に立ち寄った。 1924年、浄土開宗七百五十年記念大法要が催される。専修道場、継志学寮が開かれる。 1928年、華頂会館、信徒宿泊所が落成になる。 1930年、高祖善導大師千二百五十年遠忌大法要が催される。納骨堂が完成した。NHKラジオ中継の要請により「除夜の鐘」が始まった。 1932年、宗祖降誕八百年慶讃法要を修した。勢至丸銅像を造立した。 1934年、室戸台風で堂宇に被害が出る。 1937年、小庫裏が増築になる。 1942年、8月3日、梵鐘を戦時供出した。(「中外日報」) 現代、1947年、浄土宗から離脱し、本派浄土宗(後の浄土宗本派)を立てた。 1957年、1月10日、山内に老人憩いの家を設置した。(「市事務報告書」)。3月15日、京都解放運動戦士慰霊碑除幕式行われる。(『京都労働運動史年表』) 1958年、泰平亭を再建する。 1959年、七百五十万霊塔が完成した。 1960年、室戸台風で犠牲になった児童・教諭慰霊の「師弟愛の像」が立つ。 1961年、法然上人七百五十年遠忌が修された。浄土宗と再合同する。宗学研究所が設立される。蹴上浄水場拡張工事(1961-1962)に伴い、高圧の幹線水道管から配管し、境内に消火栓・貯水槽が設置された。 1968年、宝物館が完成する。友禅苑の茶室「華麓庵」が完成した。 1970年、知恩院史料編纂所が開設になる。和順会館が起工した。 1972年、和順会館が落成した。 1974年、権現堂が完成した。浄土開宗八百年慶讃法要を奉修した。 1980年、高祖善導大師千三百年大遠忌が奉修された。 1982年、宗祖御降誕八百五十年慶讃法要が奉修される。 1986年-1991年、三門の半解体修理が行われた。 1987年、三上人大遠忌法要が奉修された。 1992年、昭和平成修復三門落慶法要が執り行われる。宝佛殿が落成になる。 2000年、経蔵が修復され、落慶法要が催された。 2002年、三門、御影堂が国宝指定になる。 2004年、大方丈の屋根葺替が完成する。 2011年、法然上人800年大遠忌が執り行われた。集会堂修復、和順会館改築、和順会館が落成した。 2024年-2025年、開宗850年慶讃記念に念佛結縁柱が立てられる。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。諱は源空、勅諡は円光大師、明照大師、通称は黒谷上人、吉水上人、幼名は勢至丸。美作国(岡山県)の生まれ。1141年、父・漆間時国明石定明は夜襲により亡くなる。父の遺志により9歳で出家、1145年、13歳の時に比叡山に上る。1147年/1145年、西塔北谷・持宝房源光に師事し、戒壇院で授戒し出家した。1150年、西塔黒谷・慈眼房叡空に師事し、法然房源空と改名した。出離の心を述べた法然に「年少であるのに出離の志をおこすとはまさに法然道理の聖である」と感服する。房号を法然房とし、最初の師・源光と自らの叡空から一字ずつ採り法名を源空とした。「智恵第一の法然房」と称された。その後、法然は25年にわたり修行を重ねる。『一切経』5048巻を5遍通読したという。1175年、中国浄土教の善導(613-681)の『観無量寿 経疏』(『観経疏』)を見出し、比叡山を下りた。当初は西山広谷に移り、専修念仏を確立し、東山大谷で浄土宗を開く。中の坊(御影堂東)に住した。門弟の宿坊は、西の旧坊(三門西南)、東の新房(大鐘楼東北)にあった。口称念仏は庶民だけではなく、宮廷人にも広まる。1186年、南都北嶺の僧達と洛北大原勝林院で問答(大原談義)する。1204年、延暦寺衆徒による専修念仏停止を天台座主に要請した「元久の法難」が起きた。僧徒は停止を迫り蜂起、法然は「七箇条制誡」を定め、弟子190人の連署得て天台座主に提出する。だが、興福寺の奏状により念仏停止の断が下された。1206年、後鳥羽上皇(第82代)の寵愛した女官(鈴虫、松虫)らが出家した事件「承元(建永)の法難」により、専修念仏の停止になる。1207年、法然は四国・讃岐へ流罪になる。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住む。1211年、帰京した。吉水は荒廃していたため、天台座主・慈円により大谷禅堂(勢至堂)に住む。1212年、大谷の禅堂で亡くなる。生前の法然は、精舎を建てることに反対していたという。遺骸は、禅房東の崖上(御廟)に葬られ、墓堂(現在の法然廟)が建てられた。遺言書『一枚起請文』(1212)。『選択本願念仏集』を著す。80歳。 法然は、源信と善導の影響を受けている。あらゆる階層、性別に関係なく専修念仏行、口称名号の念仏により、極楽往生を願う者は救済されると説いた。旧来の自力による悟りの仏教から、阿弥陀仏の他力に預かる衆生救済の仏教への転換になった。末法の世において、浄土門により人々は救われるとした。浄土門では阿弥陀仏の本願力、他力により極楽浄土に至るとし、易行門であり、誰もが念仏を唱えることを説いた。 ◆源智 平安時代後期-鎌倉時代中期の浄土宗の僧・源智(げんち、1183-1239)。男性。妙法院法印、号は勢観房(せいかんぼう)。父・武将・平師盛(もろもり)(平清盛の5男)、母・秘妙。1185年、平家滅亡後、源氏の探索から逃れ、母・秘妙は密かに源智を法然の弟子・真観房感西に託した。1195年、13歳で法然の門に入り、円頓戒を受けた。源智は終生身分を隠し、感西、法然両師に仕えたという。後に慈円により出家する。その後、18年間、法然に近侍し、本尊、大谷の坊舎、円頓戒の道具などを譲り受ける。1212年、法然の臨終の際に、法然が書いた遺訓『一枚起請文(きしょうもん)』を授けられた。同年、法然没後、勧進し阿弥陀仏像を造立した。胎内に源智自筆の願文、4万数千人の結縁者交名(けちえんしゃ-きょうみょう)を納めた。(滋賀・玉桂寺)。その後、賀茂社の傍ら神宮寺・功徳院(知恩寺の基)に住し、隠遁生活を送る。念仏衆の紫野門徒を擁していた。1234年、東山大谷の法然廟を修理し、知恩院の基を築く。著『選択(せんちゃく)要決』、醍醐寺本『法然上人伝記』。56歳。 墓は百万遍知恩寺(左京区)にある。 ◆忍性 鎌倉時代前期-後期の律宗僧・忍性(にんしょう、1217-1303)。男性。俗姓は伴、字は良観(房)、諡号は忍性菩薩、医王如来、生身如来と称された。大和国(奈良県)の生まれ。父・伴貞行(ともの-さだゆき)、母・榎氏。1232年、文殊信仰のあった母の没後、額安寺に入り剃髪した。その後、安倍文殊院、生駒山竹林寺などで文殊信仰の修行をした。唐招提寺の覚盛(かくじょう)に戒律を学ぶ。1233年、東大寺戒壇院で受戒した。1239年、西大寺・叡尊(えいぞん)の戒を受け弟子になる。奈良に北山十八間戸を営み、「癩(らい)病(ハンセン病)」罹患の「非人」救済を行う。1240年、額安寺西辺宿で文殊像供養の際に、「非人」に布施を行う。1247年、律書を宋に求め、戒律の復興を図る。1252年、東国布教のため八田氏(小田氏)の外護を受け、関東常陸の清凉院極楽寺に移る。1261年、北条重時の葬儀導師を務めた。大慈寺の別当を兼ねた。泉寺の開山になる。1262年、叡尊の鎌倉下向に際し、新清涼寺釈迦堂に滞在した。北条業時の招きにより多宝寺の住持になる。1267年、北条長時の請で極楽寺の開山になる。鎌倉での律宗の本拠になった。1281年、摂津・多田院本堂の供養が行われ別当職になる。後に幕府の援助により再興し、西大寺の管轄になる。1294年、四天王寺別当になった。極楽寺で没した。87歳。 西大寺流律宗に忍性の文殊信仰が取り入れられ、「非人」を文殊菩薩の化身とみなし供養した。療病施設の桑谷療病所を建て救癩活動する。四天王寺の悲田院・敬田院を再興し救済を進めた。東大寺大勧進した。出版事業、道路建設、架橋、馬病舎なども建てる。北条時宗の命で蒙古来襲の調伏呪法を修した。日蓮は忍性を「律国賊」として排斥する。 知恩院(東山区)境内に立つ五輪塔(忌明塔)は忍性の墓ともいう。極楽寺(鎌倉)、額安寺(奈良)に五輪塔がある。竹林寺(奈良)にも埋葬されているという。 ◆尊照 室町時代後期-江戸時代前期の浄土宗の僧・尊照(そんしょう、1562-1620)。男性。姓は橘、字は九花、号は行蓮社満誉。万里小路惟房(までのこうじ-これふさ)の養子。1572年、盧山寺で出家し、叔父の知恩院28世・浩誉聡補、下総国生実の大巌寺・虎角(こかく)に師事した。1593年、聡補より伝書相伝を受けた。徳川家康の養子になり、1595年、第107代・後陽成天皇の綸旨により、知恩院29世になる。家康と師壇契約を結び、知恩院は徳川家の菩提寺になる。1597年、家康とはかり、「関東浄土宗法度」を定め、関東地方の有力浄土宗寺院を末寺におさめた。1602年、家康の生母・於大(おだい、伝通院)の葬儀、中陰を知恩院で勤めた。1609年、僧正に任じられる。1615年、家康より「浄土宗諸法度」35カ条を下付され、知恩院を宮門跡を置く浄土宗第一の本山とした。家康による伽藍造営・土地の寄進を受け、知恩院の同院中興の祖とされる。59歳。 ◆千姫 安土・桃山時代-江戸時代前期の千姫(せんひめ、1597-1666)。女性。法号は天樹院。父・2代将軍・徳川秀忠、母・江与の方(崇源院)(浅井長政の娘)。伏見城に生まれた。徳川、豊臣氏和親のため、1603年、7歳で豊臣秀頼の正室になる。1615年、大坂夏の陣で徳川勢の城攻めの際に篭城した。祖父・家康の命により助け出された。秀頼と側室の娘・奈阿姫(天秀尼、後の東慶寺住職)を助命嘆願し、その処刑から救う。だが、炎上落城により、秀頼と母・淀殿は自害した。側室との子・国松も殺害された。豊臣氏が滅び関東に帰り、1616年、本多忠政の長子・忠刻と再婚した。 忠刻没後は落髪し、天樹院と称した。70歳。 墓は知恩院、伝通院(東京都)にある。 ◆良純 法親王 江戸時代前期の皇族・良純 法親王(りょうじゅん-ほっしんのう、1604-1669)。男性。名前は直輔、幼称は八宮、号を以心庵。父・第107代・後陽成天皇の第8皇子、母・典侍庭田具子(権大納言庭田重具の娘)。5歳で知恩院に入る。1603年、知恩院初代門跡になる。1614年、親王宣下を受け、1615年、徳川家康の猶子になる。直輔親王と名乗った。1619年、16歳で知恩院の満誉尊照により出家・得度し、良純法親王と称した。1643年、甲斐国天目山に配流される。1659年、帰京、泉涌寺に住し、北野で還俗し隠退した。66歳。 泉涌寺(東山区)に葬られ、専蓮社行誉心阿自在良尚大僧正の諡号が贈られた。1768年、名誉回復により改めて無礙光院宮良純大和尚の諡号が贈られた。 ◆狩野 尚信 江戸時代前期の画家・狩野 尚信(かのう-なおのぶ、1607-1650)。男性。名は主馬。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野孝信の次男、探幽の弟。剃髪し自適斎と号した。1630年、江戸に召され幕府御用絵師木挽町狩野家の基礎を築く。1626年、兄・探幽らと二条城、1641年-1642年、内裏、1642年、聖衆来迎寺客殿などの障壁画を制作した。最後は失踪したともいう。減筆法を特徴とした。代表作は「瀟湘八景図屏風」(東京国立博物館蔵)など。43歳。 1641年、知恩院の大方丈、小方丈の障壁画制作を兄・探幽に代わり指導し作品を残す。 ◆狩野 信政 江戸時代前期の画家・狩野 信政(かのう-のぶまさ、1607-1658)。詳細不明。男性。通称は外記、号は素川。父・狩野秀信の長男。狩野孝信の娘婿、後に探幽の娘婿。後水尾上皇(第108代)・正室の東福門院の御用絵師になる。1642年、聖衆来迎寺客殿の障壁画を手掛け代表作になる。52歳。 知恩院大方丈にも障壁画がある。 ◆玉淵坊 日首 江戸時代前期の日蓮宗の僧・玉淵坊 日首(ぎょくえんのぼう-にっしゅ、?-?)。詳細不明。男性。玉淵。小堀遠州の末弟・小堀左馬介正春(1596-1672)に作庭で仕えた。仙洞御所では正春の責任者代行を務め、桂離宮の造園を指示したという。妙蓮寺の枯山水式石庭「十六羅漢の石庭」、塔頭・玉龍院、高槻の普門寺も作庭した。 ◆宮崎 友禅斎 江戸時代前期-中期の染物絵師・宮崎 友禅斎(みやざき-ゆうぜんさい、?-? )。詳細不明。男性。京都の生まれ。出家者という。貞享年間(1684-1688)、元禄年間(1688-1703)、知恩院門前に住み活躍した。尾形光琳の画風を学ぶ。扇面師として扇面に描いた絵が「友禅扇」と呼ばれた。花鳥風月など模様染めの着物(小袖)の雛形を描く。「友禅」と号し評判になる。友禅染の祖とされる。絵柄集に『余勢ひいながた』『友禅ひいながた』。 知恩院境内に寓居跡、庭園「友禅苑」、銅像、「友禅斎 謝恩の碑」が立つ。 ◆吉子 内親王 江戸時代中期の吉子 内親王(よしこ-ないしんのう、1714-1758)。女性。幼名は八十宮(やその みや)、法号は浄琳院。父・第112代・霊元天皇の第13皇女、生母・右衛門佐局松室敦子。1714年、生後わずか1カ月で将軍・徳川家継(6歳)と婚約する。史上最年少の将軍への権威付けをするためにの降嫁だった。1716年、納采の儀を済ませる。2カ月後に家継が死去した。史上初の武家への皇女降嫁、関東下向には至らなかった。1732年、出家し、法号を浄琳院宮(じょうりんいんのみや)といった。45歳。 墓は知恩院(東山区)にある。 ◆華頂宮 博経 親王 江戸時代後期-近代の皇族・軍人・華頂宮 博経 親王(かちょうのみや-ひろつね-しんのう、1851-1876)。男性。幼名は隆宮、法諱は尊秀。父・伏見宮邦家親王の第12王子、母・家女房・堀内信子。1852年、出家し知恩院門跡になり尊秀と号した。1860年、第121代・孝明天皇の猶子、徳川家茂の猶子になり、親王宣下を受け博経とする。落飾し知恩院門跡になり、法名は尊秀入道親王とした。1868年、勅命により復飾し、華頂宮家を創設した。和学校御用掛、弾正尹などを歴任する。1870年、志願し皇族初の海外留学者として、アメリカ合衆国に留学し海軍軍事を学ぶ。1872年、病気により帰国した。1876年、海軍少将になる。26歳。 ◆奥 八兵衛 江戸時代前期の商人・奥 八兵衛(おく-はちべえ、?-1669)。男性。京都で河内屋という魚屋を営み、宮中に納めていた。1654年、第110代・後光明天皇の死去に際して、天皇が生前に「火葬は不仁である」と語っていたことから、土葬にすることを朝廷に建言し認められた。以後、天皇の埋葬は土葬に改められた。近代、官位が贈られている。 知恩院(東山区)山門脇に先徳碑(顕彰碑)がある。1882年、宮内省図書頭(ずしょのかみ)・杉孫七郎が顕彰した。碑は、2016年、京都歴史研究會により確認された。 ◆堀内 信重 江戸時代後期-近代の写真師・堀内 信重(1841-?) 。男性。知恩院の寺徒として生まれた。山内の守衛 、茶店も営んだ。上野彦馬に指導を受けた亀谷徳次郎に写真技術を学ぶ。亀谷は茶店の傍らに暗室を設ける。信重は、知恩院の参詣者、観光客の写真撮影をしていた。京都で古い写真師の一人という。39歳。 ◆大田垣 蓮月 江戸時代-近代の尼僧・歌人・陶芸家・大田垣 蓮月(おおたがき-れんげつ、1791-1875)。女性。本姓は藤堂、名は誠。京都の遊郭三本木に生まれる。父・伊賀国上野の城代家老藤堂良聖。生後すぐに知恩院門跡に勤仕の大田垣光古の養女になる。1798年頃より、丹波亀山城で御殿奉公を務めた。1807年頃、望古と結婚する。夫子らを相次いで亡くし、1819年、古肥と再婚する。1823年、夫・古肥と死別後、養父・光古と共に剃髪し、蓮月と号した。知恩院内の「真葛庵」に移る。子、養父を亡くし岡崎村に移った。その後も住居を転々とし、「屋越し蓮月」と呼ばれた。一説には勤皇の志士との交流があり、幕吏の目をそらすためだったともいう。言い寄る男に心身疲れ果て、自ら歯を抜き容貌を変えたという。「烈女」といわれた。歌人、陶芸家として知られ、和歌を釘彫りした 「蓮月焼」を生み、好評を博した。書、絵画も嗜んだ。富岡鉄斎を侍童にする。飢饉に寄付し、鴨川に丸太町橋も寄進した。1866年-1875年、亡くなるまでの10年間は、神光院(北区)の茶所(茶室 蓮月庵)に隠棲した。85歳。 墓は京都市営・小谷墓地(北区)にある。 ◆松浦 寿恵子 近代の教育者・松浦 寿恵子(まつうら-すえこ、1904-1934)。女性。岡山県の生まれ。岡山県女子師範(現・岡山大学)卒。1930年、京都市淳和尋常高等小学校(現・淳和小学校)の訓導(教員)になる。1934年、9月21日午前、室戸台風で児童とともに倒壊した校舎の下敷きになり死去した。31歳。 知恩院(東山区)の山門横に「師弟愛之像」が立つ。高山寺(右京区西院)に「風災慰霊塔」が立つ。 ◆寺名 知恩院の寺名について、もとは宇治平等院内青蓮院脇門跡の寺名ともいう。慈円によりその一部が吉水に移され、「知恩房」と呼ばれ、青蓮院の役房の一つになる。その後、隆寛の住房になったともいう。 また、知恩院の名は、遺弟たちが法然報恩のために行った「知恩講」に由来するともいう。 ◆門跡寺院 安土・桃山時代-江戸時代初期の第107代・後陽成天皇の第8皇子輔親王(良純親王、徳川家康の猶子)以後、近代まで宮門跡になった。宮門跡は7代続き、幕末の1867年、尊秀法親王の還俗まで続いた。 ◆仏像・木像・肖像・位牌 ◈御影堂の内陣右に中尊「阿弥陀如来三尊像」(98.2㎝)(重文)が安置されている。鎌倉時代作になる。法然が亡くなる際に、傍らに置かれていたという。定朝様。木造、漆箔、粉溜。 脇侍に「観音・勢至菩薩」。宮殿(厨子)内に、武蔵の桑原左衛門入道作ともいう「宗祖法然の木像」も安置されている。(非公開)。 ◈御影堂脇壇東壇の秘仏「善導大師立像」(96.1㎝)(重文)は、鎌倉時代(13世紀)作になる。公家・藤原国道が善導を信仰し造立した。持仏堂に安置し、報恩寺(上京区)を経て吉峯寺(西京区)に遷された。その後、室町時代前期、1398年に知恩院に遷されたという。頭を上げ、合掌する。口を開き一心に念仏を唱えている。像内に五臓を納める。 檜材、彩色、玉眼。(非公開)。 ◈御影堂西壇に、「徳川家康像」、その子「徳川秀忠像」、家康生母「傳通院殿坐像」が安置されている。 ◈勢至堂・本地堂須弥壇に、本尊「勢至菩薩坐像」(56㎝)(重文)が安置されている。鎌倉時代作(13世紀前半)になる。慶派仏師作になる。法然の本地身(ほんじしん)とされ、単独で安置される。かつての本尊は法然の尊像御影だった。その後、御影堂に遷されたため勢至菩薩像を安置した。 檜材、割矧造、金泥塗彩色・切金、玉眼。 ◈大方丈仏間の一文字仏壇に「阿弥陀如来像」(重文)を安置する。鎌倉時代の仏師・快慶(?-? )作という。 ◈三門上層部内部、須弥檀中央に本尊「宝冠釈迦牟尼仏像」、左右に「須達(しゅだつ)長者」と「善財童子」、脇壇に「十六羅漢像」。須弥檀中央に現世の仏、本尊の「釈迦如来坐像」を安置する。 ◈阿弥陀堂の本尊「阿弥陀如来坐像」(270㎝)を安置する。仁門菩薩の造立という。百済寺から遷されたという。火災により頭部のみが残され、その後、江戸時代中期、1760年に補修された。近代、1910年、金箔が施され、天蓋、瓔珞なども新調された。 ◈「押出鍍金三尊仏」2面(重文)は、奈良時代作になる。京都国立博物館寄託。 ◈集会堂の仏間の須弥壇に「阿弥陀三尊像」、脇壇に3代将軍「徳川家光画像」、4代将軍「徳川家綱画像」を貼る薄厨子が安置されている。 ◈宝佛殿に、「阿弥陀如来立像」、「四天王像」を安置する。 ◈権現堂に、初代・徳川家康・2代秀忠・3代・家光の位牌と肖像画を安置する。かつては、徳川家は浄土宗徒であり、知恩院25世・超誉存牛(ちょうよぞんぎゅう)も松平氏第5代長親の弟だった。 ◆建築 三門、黒門、本堂、阿弥陀堂、宝物収蔵庫、集会所、唐門、大方丈、小方丈、対面所、小庫裡、大庫裡、経蔵、納骨堂、宝物館、鎮守社、鐘楼、宝蔵、勢至堂、法然廟などが建つ。徳川家康は非常時に備え、知恩院を城構えの造りにしたという。 ◈「三門」(国宝)は、江戸時代前期、1621年に、2代将軍・徳川秀忠により建立された。1619年に建立を発意し、造営に中井家支配の棟梁があたった。日本三大門の一つであり、現存する三門中最大になる。三門形式は、浄土宗ながら禅宗寺院(唐様)にみられる様式になる。禅以外の他宗では、知恩院と金戒光明寺以外にはないという。 三門とは、三解脱門(さんげだつもん)の空、無相、無願(むがん)を表している。仏語では、迷いの世界を抜け解脱に至る3種の方法「三昧(さんまい)」がある。一切を空と観ずる空解脱、一切に差別相のないことを観ずる無相解脱、その上の願求(がんぐ)の念を捨てる無願解脱がある。 門の上層内部は仏堂になっており、四周に廊縁付になる。二階内部は極彩色を施す。各部材に彩画、彩色文様が施されている。天井に天人図、虹梁に雲龍図がある。その他、迦陵頻迦(かりょうびんが)、楽器、金襴巻、波、麒麟に雲、菊華、牡丹、マカラ、波、繧繝(うんげん)彩色で条帯文、菱文様、蟇股文様、連続唐草文などが施されている。仏堂中央に宝冠釈迦牟尼仏像、脇壇に十六羅漢像が安置されている。中二階に「知恩院七不思議」の一つである大工棟梁・五味金右衛門(ごみ-きんえもん)夫妻の木像を入れた棺がある。楼上には、第112代・霊元天皇筆の「華頂山」(2畳以上)の額が掲げられている。 屋根面積1630㎡、瓦総数は7万枚。幅54m、棟高24m、五間三戸、二階二重門、入母屋造、本瓦葺。左右に山廊がある。3間2間、一重、切妻造、本瓦葺。(内部非公開) ◈「唐門」(重文)は、江戸時代前期、1641年に建立された。「勅使門」とも呼ばれる。大方丈の玄関前になる。安土・桃山時代の様式が残っている。蟇股に故事伝説に基づく牡丹唐草、鯉魚に乗る老人、巻物を持ち鶴に乗る老人、松の彫りものがある。 四脚門、前後唐破風造、側面入母屋造、檜皮葺。 ◈「御影堂(みえいどう)」(国宝)は、江戸時代前期、1633年に焼失後、1639年に再建された。3代将軍・徳川家光の寄進による。本堂、大殿(だいでん)とも呼ばれる。念仏の根本道場として使用された。阿弥陀堂より大きく大規模な伽藍になる。この一帯にはかつて白毫寺があり、知恩院拡張にともない移転になった。 全体として外観は和様、内部は禅宗様であり、浄土宗本堂の特徴を示している。円柱、三手先の組物、手狭は複雑で長く延び、牡丹、雲文など立体的な彫刻になる。内部は11間9間、手前に3間の外陣、内陣は5間5間。内内陣の宮殿型厨子内に宗祖法然の木像を安置する。3000人を収容できる。内陣正面に第123代・大正天皇宸筆「明照」を掲げる。 御影堂正面右手上部の軒下に、知恩院七不思議の一つ「忘れ傘」がある。外縁と本殿を区切る大扉の落とし金の意匠に、蝉、亀などが見られる。 御影堂の屋根の中央頂上に、2枚の「葺き残しの瓦」が積まれている。完璧ではないことを示すためという。鬼瓦は、国内最大級といわれており、9つの部分を組み合わせている。高さ2.27m、幅2.94m、奥行き0.39m、重量930㎏ある。 現代、2011年-2018年に御影堂の修造が行われた。屋根瓦の全面葺替、補修、軒下の修正、耐震構造補強などが行れた。 間口45m、奥行き35m 幅3mの外縁、11間9間。一重、入母屋造、本瓦葺、外縁付。向拝は正面5間、背面3間。 ◈「大方丈(おおほうじょう)」(重文)は、江戸時代前期、1641年に二条城の寛永行幸の際に、城内の殿舎を移した書院建築という。3代将軍・徳川家光の建立による。1652年に知恩院に移築されたともいう。異説もあり、知恩院の寛永の大火後、1641年に新築されたともいう。豪華な書院造は、将軍参拝時の対面所だった。 矩形平面、南側に西より梅の間(18畳)、松の間(27畳)、鶴の間(54畳)、下段の間(27畳)、北側西より柳の間(18畳)、鷺の間(27畳)、仏の間・内陣・奥に菊の間(10畳)・裏上段の間(8畳)・床・納戸、中段の間(9畳)・上段の間(18畳)・床がある。仏間の一文字仏壇に快慶作という阿弥陀如来像(重文)を安置する。背面は裏上段が納戸になり、部屋の東に上中下段の間がある。各室は広縁に接し外面舞良、内面襖仕立、仏の間前の広縁境に諸折両開桟唐戸、両脇に蔀戸。上段の間は将軍大成の間になっていた。正面左に棚、右に床、右脇に付書院、向いに帳台構、天井は二重折上小組格天井、棚、帳台構部材に一文字、六葉の金具を施す。鶴の間などに狩野派による金碧障襖絵が飾られている。前面広縁、背面縁側、四面に落縁。広縁と落縁の間に柱を立てる。正面に軒唐破風。 玄関、歩廊付、桁行9間(36m)、梁行6間(25m)、一重、入母屋造、檜皮葺。(内部非公開)。 ◈「小方丈(こほうじょう)」(重文)は、江戸時代前期、1641年に建立された。二条城殿舎を移したとされる。異説もあり、知恩院の寛永の大火後に新築されたともいう。大方丈の東北にあり南面し、歩廊で大方丈に繋がる。将軍の宿泊に使われた。矩形平面に6室ある。南側西より蘭亭の間(14畳)、雪中山水の間(室中)、下段の間(21畳)、北側に西より花鳥の間(10畳)、羅漢の間・納戸、上段の間(床)(15畳)がある。上段の間の正面に床、東奥室に床、棚、付書院がある。将軍の宿泊に使われた。江戸時代初期の書院造の室内装飾では完成型という。狩野派による水墨山水画で飾られている。広縁、落縁、前後東に濡縁。上段の間の広縁の東と北に杉戸が立てられている。桁行7間(22.9m)、梁間7間(18.7m)、一重、入母屋造、檜皮葺。(非公開)。 ◈「集会堂(しゅうえどう)」(重文)は、かつて「衆會堂(しゅうえどう)」と呼ばれていた。「法然上人御堂」とも呼ばれる。江戸時代前期、1633年に焼失し、1635年に再建された。永く僧侶の修行の場として使用された。近代、1872年の京都博覧会の会場にもなった。 「千畳敷」とも呼ばれる。南面し、北に仏間、東に2室あり、297畳の一室がある。四周に縁、各伽藍を廊下(回廊、歩廊)で繋ぐ。御影堂とも結ばれている。西に士式台を供えた玄関がある。須弥壇に阿弥陀三尊像、脇壇に3代将軍・徳川家光、4代将軍・徳川家綱の画像を貼る薄厨子が安置されている。 桁行42.9m、梁間23.7m、入母屋造、本瓦葺。 ◈「歩廊(ほろう)長廊下」は、回廊になる。桁行42.9m、梁間23.7m、入母屋造、本瓦葺。 ◈「鶯張り廊下」は、御影堂周縁、歩廊(回廊)の一部など全長550mにある。廊下の床板の下は、横木の「根太(ねだ)」で受けている。床板には下より、金属製の「目鎹(かすがい)」の先端が打ち込まれ、鎹と根太とは和釘2本で留められている。人が通ると、その重みで床板が押し下げられ、渡された鎹と木材の間で摩擦音が発生する。近代、1893年の『京都名所案内』が「千畳敷鴬張」の初出とされ、以来、俗説が定着したという。 ただ、構造的には音が出るように設計されていない。現代、2011年、「平成の大修理」により、軋み音が消えた所がある。現在では、軋み音は「忍び返し」ではなく、単なる経年変化に伴う金具と釘の摩耗音とされている。 ◈「阿弥陀堂」は、かつて勢至堂前にあり、2世・勢観房源智によって建立された。江戸時代中期、1710年に現在地に移築された。近代、1878年に解体され、1910年に再建されている。得本尊は阿弥陀如来坐像を安置する。勅額「大谷寺」は、室町時代の第105代・後奈良天皇(1497-1557)の宸筆による。得度式、各種道場に用いられる。 5間4間、一重、裳階付仏堂、入母屋造、本瓦葺。(内部非公開) ◈「経蔵」(重文)は、江戸時代前期、1621年に、2代将軍・徳川秀忠により三門とともに建てられた。現代、1994年より6年の歳月をかけ修復された。八角輪蔵がある。狩野山楽・主馬らにより、天井画、壁画に菩薩、飛天、鳳凰、楽器などが極彩色で描かれている。鏡天井、床は瓦敷。下層の外側は柱を並べ吹き放しにしている。3間3間、一重、裳階付、宝形造、本瓦葺。(内部非公開) 経蔵内の「八角輪蔵」(高さ7.5m、幅・奥行4m、768種の朱塗りの木箱)は、八面体の書棚になっており、回転させることができる。腕木を押して回すと、一切経を読誦した功徳あるという。中央に秀忠寄進による宋版大蔵経一切経5900帖余りが納められている。正面に考案した中国南北朝時代斉の傳大士(双林大士傳翕、497-569)と、2人の弟子像(普浄、普賢像)が安置されている。台座に金剛力士、帝釈天、増長天など彩色木像がある。桁内部、八角輪蔵に彩色。 ◈「大鐘楼」(重文)は、江戸時代前期、1678年に建立された。この付近は、かつて安養寺寺領だったという。3間3間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「宝佛殿」は、近代、1992年に建立された。阿弥陀如来立像、四天王像を安置する。 ◈「鎮守八幡社(鎮守社)」(京都府指定文化財)は、江戸時代に創建された。女坂の途中にある。 「山亭」は、江戸時代前期の第112代・霊元天皇第13皇女・浄林院宮吉子の御殿を、江戸時代中期、1759年に移築している。近代、明治期(1868-1912)に改修された。 庭園は江戸時代末期の枯山水庭園の書院庭園であり、北西角に三尊石が据えられている。高台にあり、市街地の眺望がきく。借景として遠景を取り入れている。 ◈「勢至堂(せいしどう、本地堂)」(重文)は、室町時代後期、1530年に建立された。山内で最も古い。この地には、法然が最期まで住した大谷禅房があり、知恩院発祥の地になる。終焉の本地の堂ということで、本地堂(ほんじどう)ともいわれる。建立当初は本堂(御影堂)だった。第112代・霊元天皇皇女・吉子内親王の寝殿を贈られたという。 様式には、浄土宗特有の仏堂形式の祖型が見られる。内陣、外陣があり、外陣正面に第105代・後奈良天皇筆の扁額「知恩教院」が掲げられている。知恩院の寺号の由来になった。千姫の位牌も祀られている。擬宝珠勾欄を付した縁、舞良戸、腰高明障子を立てる。 7間7間(21m、20m四方)、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「御廟堂」(京都府有形文化財)は、周囲に唐門と玉垣が巡らされている。鎌倉時代前期、1212年に法然は、この地にあった大谷の禅房で亡くなる。その後、門弟により廟堂が建てられ、遺骨が納められた。現在の建物は、江戸時代前期、1613年に改築された。常陸国土浦城主・松平伊豆守の寄進による。800年大遠忌(2006-2008)で修復された。 法然の遺骨を安置している。桃山様式の彫刻が施されている。蟇股に「松に鶴」、「雲に龍」、「桐に鳳凰」、「梅に鴬」、「雲に麒麟」、「桜に鳥」、「牡丹に鳳凰」、「孔雀に牡丹」などの彫刻が施されている。 3間3間。宝形造、本瓦葺。周囲には唐門のある玉垣が廻らされている。(内部非公開)。 ◈御廟堂の「拝殿」(京都府指定文化財)は、江戸時代中期、1710年に建立された。800年大遠忌(2006-2008)で修復された。毎月25日に別時念仏会が開かれている。檜皮葺。(内部非公開) ◈「大庫裏」(重文) は、江戸時代前期、1641年に建立された。 桁行31.5m、梁間25.6m、一重、入母屋造、北面張出附属、本瓦葺。 ◈「小庫裏」 (重文) は、江戸時代前期、1641年に建立された。 桁行29.6m、梁間13.8m、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「権現堂(ごんげんどう)」は、正式には権現様影堂と呼ばれている。度重なる火災で焼失した。現代、1974年に再建された。徳川家康・秀忠・家光3代の霊を祀る。 ◈茶室「葵庵」がある。 ◈「山亭」は、江戸時代中期、1759年に第112代・霊元天皇の第14皇女・浄林院吉子内親王(1714-1758)の宮殿を本地堂客殿として下付移築された。近代、明治期(1868-1912)に大改修され、現代、1998年に内部が改修されている。 ◆庭園 ◈方丈庭園(国の名勝・京都市指定名勝)は、大方丈南側より東側、小方丈南側へ矩形に広がる回遊式庭園になる。2800㎡の広さがある。瓢箪形をした北池、南池を中心にしている。江戸時代前期、1642年に妙蓮寺・玉淵坊日首と量阿弥が作庭したという。小堀遠州の技法がみられる。 1644年に紀州大納言より青石の寄贈を受けて完成した。 寛文年間(1661-1673)に、将軍家御庭師・山本により、庭の大改修が行われたという。1671年に池を埋める改修が行われ、天和年間(1681-1684)に、三門の前にあった巨石(もと慈鎮和尚坐禅石という)を、所司代・稲葉丹後守、越智正通の命により、中井主水(正知)が、方丈南庭と北庭の中間の山畔に運び入れて改修した。江戸時代後期、1791年頃には、北池に岩島を含めて3島、南池に2島の計5島がある多島式庭園だった。その後、1783年-1799年にかなり池は埋められた。1791年までに、南池の大方丈側護岸石組、北池東側、滝周辺護岸石組が組まれている。1791年-1799年に、北池の大方丈側から小方丈前の護岸石組は組まれた。これらに、玉淵、量阿弥は関わっていない。 現代、1989年に、現代の作庭家・中根金作により改修が行われた。2007年に、中世の州浜跡とみられる石敷きが発掘され、常在光院の庭園遺構の可能性も出ている。常在光院の名は『徒然草』(1331-1332年頃)にも登場する。滝があり、桜、楓で知られた。 「二十五菩薩の庭」といわれ、知恩院の「阿弥陀如来二十五菩薩来迎図」(国宝)を基にしている。阿弥陀如来が西方極楽浄土から25菩薩を従え、来迎する様を石と来迎雲に見立てた植込みで表した。瓢箪形の池泉、石組、白砂、飛石、植栽による。南庭、東庭は、池によりつながれ、石橋が架けられている。 方丈庭園の池畔には、「慈鎮坐禅石(和尚石、かしょうせき)」(重美)がある。天台座主・歌人の慈鎮(慈円)は、晩年に東山の吉水坊を住坊にした。その慈鎮が坐禅した石という。もとは三門前にあり、江戸時代前期、天和年間(1681-1684)に、京都所司代・稲葉丹後守により現在地に移された。1.3m、チャート。 小方丈東南の池畔に、鎌倉時代、元亨元年(1331年)の銘の入る石灯籠がある。六角型、1.8m、花崗岩製。 ◈「山亭庭園」は山亭の前庭になる。江戸時代末期-近代、明治期(1868-1912)に大改修された。江戸時代末期の様式を残している。山亭北側より西側に廻る形式になる。北西角に三尊石が配されている。西側が開け京都市内が一望できる。 ◈知恩院友禅苑は、江戸時代前期-中期の友禅染の祖、宮崎友禅斎誕生300年を記念して、現代、1954年に改修された。池泉と枯山水式の庭がある。茶室「華麓庵」「白寿庵」がある。 ◆文化財 ◈紙本著色「法然上人絵伝(法然上人行状図絵、勅修御伝)」(48巻伝)(国宝)は、鎌倉時代後期、1307年から10年の歳月をかけて作られた。知恩院の名が現れる初例になる。全編137段は国内の絵巻史上最大という。後伏見上皇(第93代)の勅命により、比叡山功徳院・舜昌法印が編纂した。土佐吉光の絵画と伏見法皇(第92代)らの詞書で構成される。法然の生涯が綴られ、法話、教説が説かれている。法語、消息、著述、門弟の列伝、帰依者(天皇、公家、武家)の事蹟までを含む。幅32-33cm、全長は548mに及ぶ。京都国立博物館寄託。 ◈絹本著色「阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎、はやらいごう)」掛幅装(国宝)1幅は、鎌倉時代中期(13-14世紀)作になる。山岳に沿い、阿弥陀仏と観音菩薩、勢至菩薩ら25菩薩が、往生を願う僧の元へ急転直下で来迎する様が描かれている。絵がほぼ正方形の地に描かれているため、余白に山などの風景も書き込まれ奥行きが生まれている。当時としては数少ない作品であり、来迎図の中でも傑作とされている。 左上より斜め下に幾筋もの白雲が下り、阿弥陀を中心にしてそれらに菩薩が乗る。聖衆の肉身著衣が金色に描かれている。往生者前の机上の経巻は、平安時代後期の貴族社会での浄土宗信仰の痕跡とされている。右上隅に七宝宮殿、右下に山中の屋敷があり、端座合掌する功徳を積んだ僧の姿が見える。上品上生(じょうぼんじょうしょう)の来迎を表している。桜や滝をあしらった深山水、速度感あふれる来迎雲も描写される。 これらの環境描写は、鎌倉時代後半の影響という。死を迎えた僧は、速やかな来迎を願う。坐して経巻を前に合掌する。飛ぶように来迎した阿弥陀らにより、「早来迎(はやらいごう)」の別称がある。京都国立博物館寄託。 145.1×156.1㎝。 ◈平安時代後期-奈良時代の書写、紙本墨書「菩薩処胎経(ぼさつしょたいきょう)」(5帖)(国宝)は、奥書により中国・西魏代の550年(大統16年)作になる。釈迦の入涅槃の前後を題材にした経典で、母胎内で10カ月間説法をするという。第1帖は平安時代後期、第5帖は奈良時代の書写で、第2-4帖には中国西魏時代(550年)の奥書がある。世界最古の伝世写経といわれている。 ◈平安時代後期の紙本墨書「上宮聖徳法王帝説」1巻(国宝)は、聖徳太子の伝記で、5つの部分から構成されている。太子伝としては最古のもので、仏教伝来の所伝、太子の薨日(死去日)などは、『日本書紀』と異なる。75世・養鸕徹定(うがい-てつじょう、1814-1891)の蒐集による。 ◈紙本木版「宋版一切経」5969帖(重文)は、南宋時代の作になる。一切経は、仏教経典「経・律・論」の三蔵、その注釈書からなる。すべてを合わせ「大蔵経」ともいう。北宋末-南宋に福建省福州の開元寺や東禅寺で開板された混成本になる。 ◈「大楼炭(だいるたん)経」巻3のみ(国宝)は、中国・唐代作になる。唐の高宗の673年に武邑県公蘇慶節が、父・蘇定方の没後7年に敬写した。 ◈絹本著色「浄土五祖図」1幅は、南北朝時代作になる。平安時代後期、1167年に法然の要請で入宋した俊乗房重源(しゅんじょうぼう-ちょうげん、1121-1206)が将来したという。この二尊院本に倣っている。ただ、横長の画面、善導大師を合掌する姿、五祖を三角形に配して奥行を出している。 ◈南宋、1183年作の絹本著色「阿弥陀浄土図」(150.5×92cm)は、阿弥陀如来、右に観音菩薩、左に勢至菩薩を配している。手前の蓮池に、極楽浄土に往生した衆生が生まれる様が描かれている。京都国立博物館寄託。 ◈絹本著色「二祖曼陀羅図」2幅は、南北時代作になる。唐の善導と法然の肖像を画面中央に配し、その周りに行状をめぐらせた。 ◈鎌倉時代の作という「阿弥陀浄土図」(重文)。鎌倉時代の「観経曼荼羅図(当麻曼荼羅)」(重文)は、当麻寺本を写し丁寧に描かれている。南宋「阿弥陀浄土図」(重文)、南宋時代の於子明筆「蓮華図」(重文)、明時代の仇英筆「桃李園金谷園図」(重文)など多数ある。 ◈絹本著色「五百羅漢図」(重文)。 ◈奈良時代の書跡・典籍「海竜王経」、奈良-平安時代の「瑜伽師地論」、室町時代の「紺紙金字後奈良天皇宸翰阿弥陀経」三略(上中下)、鎌倉時代の絵画絹本著色「阿弥陀経曼荼羅図」、南宋の絹本著色「阿弥陀浄土図」、南北朝時代の紙本著色「法然聖人絵」、元代の絹本著色「牡丹図」、鎌倉時代の伝・源信筆絹本著色「観経曼荼羅図」、鎌倉時代の絹本著色「紅玻璃阿弥陀像」、鎌倉時代の絹本著色「地蔵菩薩像」、明代の絹本著色「桃李園金谷園図」、鎌倉時代の絹本著色「毘沙門天像」、絹本著色「蓮花図」。 ◈奈良時代の古文書、紙本墨書「天平年間写経生日記」、六朝の書跡・典籍「十地論歓喜地」(巻3)、鎌倉時代の「順次往生講式」、奈良時代の「大通方広経」(巻下)、奈良時代の「大唐三蔵玄弉法師表啓」、奈良時代の「中阿含経」(巻29)、奈良時代の「註楞伽経」(巻5)、奈良時代の「超日明三昧経」(巻上)、平安時代の「菩薩地持論」、奈良時代の「法華経玄賛」(巻3)、奈良時代の「法華経玄賛」(巻2、7、10)。 ◈宋代の刺繍「須弥山日月図九条袈裟」(屏風仕立)。 ◈三門二階内部の天井の龍図、虹梁、板壁、頭貫などの彩画は、狩野探幽(守信)ら狩野派による。 ◈三門に、江戸時代、第112代・霊元天皇(1654-1732)筆の「華頂山」の扁額が掛かる。 ◆障壁画 大方丈、小方丈に江戸時代前期、1641年に制作された狩野派の障壁画がある。作事奉行・小堀遠州の命により狩野尚信が、兄・探幽に代わり一門の指導をし、自らの作品も残している。尚信は、名古屋城上洛殿の障壁画を描いた兄・探幽の作品を手本にして、知恩院の襖絵を描いたという。尚信筆の「山水人物図」「黄初平図」「雪景図」などがその例とみられている。 信政も複数の障壁画を描いた。鷺の間には「柳鷺図」を残す。金地に柳の大木の枝が張り、雪が枝に積もる。木の上部は省略した構図で、白鷺が羽を休める。かつて大方丈菊の間に、信政筆の万寿菊と雀の障壁画があったという。あまりに巧く描かれたため、雀は命を得て飛び去ったという伝承がある。その後、絵は失われたという。信政筆、大方丈廊下杉戸に描かれた親子の猫絵は、「三方正面真向の猫」といわれている。 ◈上段の間に狩野尚信筆(1607-1650)の金地淡彩「山水人物(李白)」5面、床貼付絵に「高士観瀑図」、違棚下貼付絵「唐子遊戯図」、違棚上小襖に著色「梅に椿、芙蓉、蜀葵、菊に笹」4面、帳台構貼絵「高士囲碁図」、付書院障子腰貼絵に「猿曳図」2面。 中段の間に尚信筆の金地淡彩「仙人(鉄拐、張果郎)」5面、下段の間に信政筆(1607-1658)の金地中彩「仙人(劉女西王母)」4面、仏の間に尚信筆の金地濃彩「蓮(蓮華図)」1面、鶴の間に尚信筆の金地濃彩「松の鶴(松鶴図)」16面、松の間に尚信筆の金地濃彩「松に鶴(松鶴図)」14面、裏上段の間に尚信筆の金地濃彩「梅に垣(梅垣図、梅竹図)」10面、菊の間に信政筆の金地濃彩「菊に垣(菊垣図)」10面、鷺の間に信政筆の金地濃彩「柳に鷺(柳鷺図)」12面、柳の間に定信筆(興以、1434?-1530?)の金地濃彩「柳に燕、梅に里叭叭鳥(柳鵲燕図)」14面、梅の間に定信筆の金地濃彩「梅に雉子(梅雉子図)」4面、杉戸絵に著色「竹に雀・蘇鉄図」、著色「朝顔・棕櫚図」など。 小方丈上段の間に尚信筆の紙本水墨「山水」18面、下段の間に久隅守景筆(定信とも)の紙本水墨「山水」16面、室中(雪中山水の間)に定信筆(尚信とも)「雪中山水及び雪松」13面、蘭亭の間に信政筆(不明とも)「蘭亭曲水図」18面、花鳥の間に信政筆の紙本濃彩「花鳥」17面、羅漢の間に信政筆の紙本淡彩「羅漢(十六羅漢図)」9面、納戸に「蓮池」など。 ◆法然の墓 鎌倉時代前期、1212年に法然は大谷の禅堂・禅房(大谷の禅房、現在の勢至堂)で亡くなる。遺骸は当初、禅房東の崖上(現在の御廟)に葬られ、墓堂(現在の法然廟)が建てられた。 1227年旧6月の嘉禄の法難では、比叡山衆徒が法然の墓を破却し、遺骸を鴨川に流すと知った高弟の信空、覚阿弥陀仏らは、6月22日に遺骸を嵯峨・清凉寺に一度移した。さらに、28日、太秦・広隆寺の来迎房円空のもとへ移された。これらの動きに際して、帰依した関東御家人、宇都宮頼綱、千葉入道法阿らが、郎党と共に遺骸の警護に当たった。 翌1228年旧1月25日、西山粟生(あお、現在の光明寺)の幸阿弥陀仏のもとへ移され、ここで荼毘に付されたという。遺骨は弟子たちがそれぞれ分かち持ったという。 1234年、法然の弟子・源智は、現在地、大谷の地に知恩教院大谷寺を建立し、法然の遺骨を廟堂に安置した。 ◆紫雲水 境内上の段に「紫雲水(しうんすい)」という岩間の湧水がある。勢至堂東南隅崖下にある小池をいう。古来より名水として知られた。 法然が庵を建てる場所を探していた際に、中空に紫野雲が現れたという。この瑞雲の源を訪ねてこの場に行き着いたという。また、『山州名跡志』に「勢至堂東傍にあり、法然上人入滅の時、紫雲此水に移る」とある。法然が亡くなる際に、極楽からの聖衆の迎えにより、水に紫雲が現れ、薫香が漂ったという。 チャートの岩盤から湧水はいまもある。5月-6月にモリアオガエル(天然記念物)が産卵するという。 ◆影向石 「影向石 (ようごうせき)」は、山内勢至堂東北隅の崖下ある。法然が亡くなる際に、賀茂大明神が影向(降臨)した石という。チャートの岩盤になる。 また、韋提希婦人(いだいけふじん)が降臨したともいう。韋提希婦人とは、古代インド、釈迦存命中のマガダ国・頻婆娑羅(ビンビサーラ)王の妃をいう。 ◆梵鐘 鐘楼に吊られている「梵鐘」(重文)は、「吉水の鐘」とも呼ばれる。日本有数の大鐘とされている。江戸時代前期、1636年に三条釜座の釜師により鋳造された。大鐘の「日本三大梵鐘」(ほかに東大寺、方広寺)の一つに数えられる。六字名号「南無阿弥陀仏」は、霊巖筆になる。 近代、1922年に、理論物理学者・アインシュタイン(1879-1955)は、知恩院に立ち寄った。大鐘の直下に立ち、鐘を撞かせ、鐘の真下では音波の相殺により無音の場所ができることを証明したという。 かつて宗祖・法然の命日に行う御忌法要で始まる前にのみ撞かれていた。1930年に、NHKラジオ中継の要請により、現在のような「除夜の鐘」が始まった。成人祝賀式(1月)、御忌大会(4月)でも撞かれている。戦時中の金属供出がなかったのは、梵鐘が巨大なため持ち出せなかったためという。 3人の僧による念仏礼拝とともに、撞木につけられた親綱(大綱)1本、子綱(小綱)16本を、17人の僧が引いて撞く。 108回の鐘を撞くことについて一説では、人の煩悩の数とされる。「眼」、「耳」、「鼻」、「舌」、「身」、「意」の六根にそれぞれ「好」、「悪」、「平」の3つの区別がある。さらに「浄」、「染」の2つ、それが「前世」、「今世」、「来世」の3つに分けられる。このめため、6×3×2×3=108の計算式になるという。 大みそかには「エーイ、ヒトーツ、ソーレ」の掛け声で、親綱、子綱を17人の僧侶が上体を反らせ、息を合わせ最大限の力を振り絞り、1分間に1回打ち鳴らす。 鐘の高さ3.3/5.4m、口径2.8m/2.7m、厚さ29㎝、重さ70t/75t(1万8000貫/2万貫)。 鐘が鳴らされるのは法然上人の御忌大会(4月)と大晦日の除夜の鐘だけになる。 170-180Hzあり雅楽の「下無調(しもむ-ちょう)」になる。高さ3.3m、口径(直径)2.8m、重さ70t。 ◆佛結縁柱 現代、2024年3月-2025年4月、開宗850年慶讃記念に御影堂前には念佛結縁柱(ねんぶつけちえんばしら、慶讃念佛結縁宝塔)が立てられた。角柱(角塔婆)には「南無阿弥陀仏」などと記され、堂内の法然像と五色の綱で結ばれていた。2025年4月に、魂を抜く法要が執り行われた。 高さ7m、36㎝四方。 ◆七不思議 「知恩院不思議」といわれる伝承がある。 ◈1.「鶯張り廊下」(御影堂裏)は、御影堂、集会堂、大方丈、小方丈を結ぶ廊下にある。「忍び返し」ともいわれる。敵の侵入を知らせるために、床の上を歩くと軋む仕組みが廊下裏側に施されている。寺院建築に用いられることは、当時としては珍しい例という。構造的には音が出るように設計されたものではないとの見方もある。 鶯の鳴き声に似た音が出るとして名付けられた。鶯の鳴き声が「法(ホー)聞けよ(ケキョ)」とも聞こえ、仏の法を聞く思いがするともいう。全長550m、公開。 ◈2.「白木の棺」は、三門楼上にある二棺の白木の棺をいう。三門造営の際に、予算超過したとして、自刃した江戸時代の三門棟梁・五味金右衛門豊直夫婦の自作木像が納められている。夫婦の菩提を弔うために置かれている。 五味は、将軍家より三門造営の命を受けた造営奉行という。江戸時代前期、1619年に任じられ、1622年に丹波奉行、1647年に丹波・近江奉行を歴任したともいう。城郭としての知恩院築造の秘匿のために、自刃に追い込まれたとの風説もある。 ◈3.「忘れ傘」は、御影堂東南、庇の梁の間に見える。現在は、骨だけが残る。 江戸時代初期の名工・左甚五郎が垂木の下に魔除けのために置いたともいう。白狐の化身・濡髪童子が置いたともいわれる。知恩院第32世の雄誉霊巌(1554-1641)が、御影堂を建立する際に、付近に住んでいた白狐の棲みかがなくなるので、霊巌に新しい棲居を作るように願った。その礼に狐は傘を置いて知恩院の守護を約束したという。 傘が雨(水)に関わることから、火災除けの意味があるとされる。江戸時代前期、1639年に、霊巌が弥陀の六字を記して火災除けとしたともいう。公開。 ◈4.「抜け雀」は、大方丈菊の間にある。狩野信政(1607-1658)筆、大方丈菊の間の襖絵「菊籬図襖」であり、紅白の万寿菊の上に描かれた数羽の雀が、あまりにも上手く描かれていた。雀はついに命を受けて飛び去ったという。雀の絵は失われ、飛び去った跡しかない。 ◈5.「三方正面真向(まむき)の猫」は、狩野信政(1607-1658)筆の大方丈杉戸絵になる。白黒の子猫が描かれている。いずれの方向からも、猫が正面を睨んでいるように見える。 ◈6.「大杓子」は、大方丈入口の廊下の梁に置かれている。長さ2.5m、重さ30kgの大杓子をいう。阿弥陀仏の大慈悲で、すべての人が救いとられる、一切衆生救済を意味するという。また、伝承として、真田幸村の関ヶ原の戦いの際に、三好清海入道は大杓子を片手に持ち、何千もの兵に飯を給仕したという。特別公開時のみ公開。 ◈7.「瓜生石」は、黒門登り口の路上にあり、周囲に石柵を廻らす。知恩院が建立される以前よりあったという。 誰も植えた覚えがないのに、一夜で石から蔓が延び、瓜(胡瓜とも)が実ったという。また、祗園の牛頭天王が瓜生山に現われ、後に再び現れた地ともいう。一夜のうちに実った瓜に「牛頭天王」の文字が浮かび上がり、粟田神社に奉納した。以来、粟田祭の鉾は瓜を象り、祭礼では神輿を石上に置いた。だが、騒動が起きて中止されたという。(『花洛名勝図会』)。 岩は地軸より生えているともいう。石の下には二条城までの抜け道があるという。この地に、隕石が落ちたなどともいう。節分には、自分の年齢より一つ多い石を供えるという慣わしもあった。粟田神社の粟田祭では瓜鉾が巡行する。珪灰石。公開。 ◈不思議はほかにもある。「棟の大瓦」は、御影堂大屋根に瓦が載る。まだ、建物が建設中であるとして、徳川氏に援助を継続させるために置いたという。大建築が完成すると不吉なことが起こるとして、あえて完成しないようにしているともいう。/「見え隠れの経蔵」は、経蔵が見えたり見えなかったりする。経蔵前に草履を脱ぎ、3度堂を廻ると草履が消えたという。狐火が見えたともいう。/「無名塔」は、御影堂より阿弥陀堂へ通じる廻廊途中にある。忌明塔、東岸居士、上東門院、忍性上人、自然居士、一心院住持の墓ともいう。/「笙の音がする扉」は、御影堂の法然像安置の厨子の扉をいう。開閉時に笙のような音がする。/「賀茂明神影向石」は、勢至堂東にある。法然の臨終に際し、下鴨明神(加茂大明神)が石上に顕れた霊石という。チャート。/「知恩院から二条城に通じる地下道」。知恩院は洛中を見下ろす山腹にあり、土塁、石垣は城郭の造りともされる。三門より洛中を見渡すことができる。知恩院方丈と二条城方丈の共通点も指摘されている。これらについて、知恩院が西方の二条城と共に御所の監視のため、また徳川幕府の要塞としての役割を担っていたとされ、2点を結ぶ地下道存在の伝承が生まれた。/「鉄盤石」は、三門下右手にあり、小鍛冶宗近が刀を打った際の石という。かつて霊雲院の竹林にあり、江戸時代前期、1684年に移したという。/「寺務所の神棚」は、本山寺務所に神棚がある。/「不断桜」は、御影堂の裏に四季咲の桜があった。/「五本松」は、三門東にあり、根元は1本、5岐に分かれていた。/「一葉の松」は、御影堂、阿弥陀堂の間にあった。 ◆小鍛冶の井 三門前の傍(南側)に、平安時代の名刀工・三条小鍛冶宗近ゆかりとされる「小鍛冶の井(こかじのい)」がある。(『都名所図会』)。祇園祭長刀鉾の長刀を作るのに使ったという。「刃(やいば)の水」とも呼ばれた。 佛光寺本廟(東山区)境内にも、宗近が刀を鋳る際に使ったという井水があったという。現在は、「三条小鍛冶宗近之古跡」の碑が立つ。(『拾遺都名所図会』) ◆ハリー・パークス 近代、1868年2月、維新政府はフランス・イギリス・オランダの3国に対して、京都に招き御所参内を計画した。諸外国に対して正統政府としての地位を示すためだった。 2月30日、イギリス公使・ハリー・パークス(Harry Smith Parkes、1828-1885)一行は、知恩院に宿泊した。知恩院より出発し、第122代・明治天皇の謁見を受けるために御所に向かう。新橋通、縄手通にまたがった地点で、暴漢2人に襲われる。パークスに怪我はなかった。犯人の朱雀操(林田衛太郎)は、その場で斬殺される。三枝蓊(さえぐさ-しげる)は後に処刑される。(「パークス襲撃事件」「縄手事件」)。事件後、イギリス公使一行は宿舎に戻り、御所での謁見はフランス・オランダ国公使のみで行われた。 随行していた公使館書記のアーネスト・サトウ(Ernest Mason Satow、1843-1929)は、著した『一外交官の見た明治維新』のなかで、知恩院のことを記している。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の千日回峯行者は、京都大廻りの際に当院に拝する。 ◆五輪石塔 「五輪石塔(無銘塔)」は、阿弥陀堂の北にある。知恩院七不思議の一つともいう。鎌倉時代後期作ともいう。鎌倉・極楽寺の律宗の僧・忍性(にんしょう、1217-1303)の墓、第66代・一条天皇中宮上東門院(藤原彰子、988-1074)の供養塔ともいう。大谷で火葬にされている。鎌倉時代の遊芸僧・自然居士(?-?)の墓ともいう。 室町時代、忌開塔(いみあけのとう)と呼ばれた。両親を亡くした場合に、忌明けの50日目に詣った。 下より基礎(地輪)、塔身(水輪)、笠石(火輪)、受花(風輪)、宝珠(空輪)、鎌倉時代後期作。高さ2.7m、花崗岩製。 ◆仏足石 大方丈玄関前に仏足石が立つ。大理石製。 ◆常在光院 常在光院は、現在の知恩院の大方丈付近にあり、方丈庭園は常在光院の庭園遺構ともいわれている。 常在光院は、常在光寺とも呼ばれ、花頂山と号した。鎌倉時代後期、1319年以前に建立されたとみられ、鎌倉・東国を勢力圏とする北条氏の京都での拠点寺になる。1330年頃、幕府執権・金沢(北条)貞顕により再興された。南北朝時代、建武年間(1334-1354)、足利尊氏が無窓国師を開山として創建したともいう。尊氏の居館の最も好んだ一つになる。南北朝時代後半、南禅寺を退隠した僧が住持をしたという。室町時代には、尊氏、義満、義政らの庇護の下で栄えた。応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失する。江戸時代前期、1603年、知恩院拡張により鹿苑院に合併された。 林泉の美しさで知られ、花見に五山の高僧が招かれ詩歌を愉しんだ。『徒然草』238段にも鐘銘について記された。 ◆華頂山・花頂院 華頂山(かちょうざん、210m)は、花頂山、花鳥山とも書かれる。東山三十六峰の一つに数えられている。上の台(頂上に将軍塚)、中の台、下の台があり、古くより花の名所として知られた。 かつて、華頂山北麓に、天台宗寺門派園城寺別院の花頂院(かちょういん)があったという。唐の天台山を模した。このため、山名の由来になった。中世には粟田口華頂町付近にあり、大寺だった。鎌倉時代中期、1230年、五重塔が醍醐寺七重塔とともに焼失した。南北朝時代、康永年間(1342-1345)、岡崎・法勝寺の炎上に際して類焼する。室町時代中期、1465年、足利義政は山麓の桜を愛でている。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により廃寺になる。公家・歌人・藤原長親(1075-1133)は、山中に草庵を結んだ。 ◆施薬院 施薬院とは、奈良時代、730年に第45代・聖武天皇の光明皇后(701-760)が開いた貧民救済施設をいう。安土・桃山時代、豊臣秀吉の頃には、医師・全宗施薬院(ぜんそう-せやくいん)の世襲名跡になる。近代まで続き、明治期(1868-1912)に廃された。 近代、1895年、12月、医師・安藤精軒(1835-1918)は、知恩院(東山区)山内の保徳院に、「東三本木治療場」を移した。慈善事業として無料で診察をしていた。1897年1月に、「施薬院」に改称した。1903年12月に京都府・京都市・京都医会は「施薬院協会」を設立し、知恩院山内の入信院に移し救治療養を行う。1904年以降に施薬院は、「京都施薬院協会」により運営された。その後、施薬院病院は財政難に陥る。1910年8月、施薬院は入信院の南隣に移る。1912年4月、入信院の南隣地に移転、新築になる。 1915年9月、病院跡(中京区)に移転し、「施薬院協会」が設立される。1925年2月に財団法人になる。「聚楽病院」、1941年4月に「京都厚生病院」と改名した。1948年6月、「京都府中央病院」になる。1965年12月、市立京都病院と統合された。2011年4月、「京都市立病院」になっている。 ◆河崎社 下鴨神社(左京区)糺の森に、「河崎社(こうさきのやしろ)」が祀られている。祭神は賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)系譜の始祖神になる。社の元地は、知恩院付近にあったという。そのため、知恩院境内にはいまも鴨神社が祀られている。 平安時代前期、844年に賀茂御祖神社領は太政官符により判定され、河崎社は山城国粟田郷にあった。880年に上下の郷に分けられている。(『三代実録』)。当社は、下粟田郷河崎里に祀られて、河崎社と呼ばれていた。 ◆大田垣蓮月 江戸時代-近代の歌人・大田垣蓮月(1791-1875)は、知恩院と関わりがある。 養父・太田垣光古は、因州鳥取の生まれであり、知恩院の寺侍だった。その子・賢古(かたひさ)も知恩院に出仕していた。蓮月の夫になった古肥も知恩院に出仕した。夫没後、養父とともに知恩院大僧正のもとで剃髪し、法名を蓮月とした。その後、一時、知恩院内の真葛庵で暮らしている。 ◆師弟愛の像 近代、1935年の室戸台風により、京都府下で教師5人・学童166人が犠牲になった。1935年に「風災学童慰霊塔」が境内に立てられた。ブロンズ像で教師が児童を庇う像だった。その後、太平洋戦争中に供出されている。現代、1960年に新たに「師弟愛の像」が建立される。 近代、1935年9月21日午前に、室戸台風により京都市淳和尋常高等小学校(現・淳和小学校、右京区)では校舎が倒壊した。この時、授業中の1年生児童32人と訓導(教諭)・松浦寿恵子(1904-1934)が犠牲になった。訓導は一人の女児を抱きかかえたままで絶命していたという。女児は無傷で無事だった。 像は訓導と児童7人の慰霊の像になっている。2021年3月に国土交通省国土地理院の「自然災害伝承碑」に選定されている。 歌人・劇作家・吉井勇(1886-1960)の碑文には次のように刻まれている。「鳴呼、暴にして無情の室戸台風、/くずれ落ちる校舎の下に七人の教え子をかばいながら/荒れ狂う天空に必死の加護を祈る女教師の崇高な姿、/腕に胸に膝にすがって師の無限の愛情に恐怖をこらえる/幼い児童達の傷々しい姿/死線を越えた師弟純愛のこの群像は、見る人をして胸を打たれ、/聞く人をして襟を正さしめ、ひたすらに冥福を祈り、/合掌黙祷を禁じ得ないのであります。/かく大き愛のすがたをいまだ見ず/この群像に涙しながる」 なお、淳和小学校では、9月21日を「学校風災記念日」と定め、防災行事を行っている。同様の像は、大谷本廟(東山区)、京都女子大学(東山区)にもある。 ◆墓 ◈千姫墓碑(1597-1666)がある。千姫は豊臣秀頼・本多忠刻の正室、父は徳川秀忠。 ◈千姫墓碑の東隣に、第112代・霊元天皇第13皇女・浄林院吉子内親王(1714-1758)の墓がある。内親王は1714年、生後わずか1カ月で将軍・徳川家継(6歳)と婚約する。だが、家継の死去により、史上初の降嫁は実現しなかった。その後、出家し、法号を浄琳院宮と称した。 ◈久須見疎安(1636-1728)は江戸時代中期の茶人で、茶を宗旦、藤村庸軒に学び、宗旦四天王の一人。 ◈小説家・佐藤春夫夫妻(1892-1964)。小説家・武田泰淳(1912-1976)夫妻墓、日本人初のノーベル賞受賞者、物理学者・湯川秀樹(1907-1981)夫妻墓などがある。 ◆樹木 方丈庭園、境内に楓がある。 ムクロジ(京都市指定天然記念物)は、旧築地上にある。江戸時代初期の植栽とみられる。大枝が北側と、南側は斜上している。植生の北限に近いなかでは巨木になる。樹高20.0m、胸高幹周4.13m。 イブキ、エノキ、ソテツ、三門近くにハナノキ、ムクノキなどがある。 ◆宿坊・精進料理 宿坊の「和順(わじゅん)会館」には、宿泊できる。「花水庵(かすいあん)」で精進料理が頂ける。 ◆映画 時代劇映画「狸小路の花嫁」(監督・小石栄一、1956年、東映)、時代劇映画「家光と彦左と一心太助」(監督・沢島忠、1961年、東映)の撮影が行われた。 アメリカ合衆国映画『ラストサムライ』(監督・エドワード・ズウィック、主演・トム・クルーズ、2003年)では、知恩院三門、男坂が登場する。4人の男の後姿が映し出される。 ◆アニメ ◈アニメーション『京騒戯画』(原作・東堂いづみ、制作・東映アニメーション、第1弾2011年12月、第2弾2012年8月-12月、第1弾全1話・第2弾全5話)の舞台になった。三門が登場する。 ◆指定避難所 知恩院 和順会館は、京都市の指定避難所(東山 弥栄学区)の一つに指定されている。 指定避難所とは、大規模地震などにより、長期の避難が必要な場合に開設される。災害の危険性があり避難した人を、災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、また災害による帰宅困難者を一時的に滞在させるための施設をいう。災害対策基本法に基づき指定される。 ◆祭礼 ◈「御忌定式(1月18日)は、御忌大会に奉仕する唱導師、逮夜導師を任命する儀式になる。大方丈・鶴の間に「浄土五祖図」「三日月御影」を掲げ、古式に則り、門跡は任命書を導師に手渡す。(一般非公開) ◈「濡髪大明神大祭」(1月25日)は、導師僧侶の勤行後に、願い事が記された護摩木を焚き上げ多幸を祈願しする。 ◈「追儺式(ついなしき)」(2月3日)は、年男が七不思議の1つ「大しゃくし」(長さ2.5m、重さ30㎏)を持ち諸堂を回り、豆を撒き厄払いをする。 阿弥陀の「救い」を表わすとされ、衆生を救い取るという願いが込められている。「福は内」「ごもっとも、ごもっとも」の掛け声を行う。参拝者には、福豆が授与される。 ◈「涅槃会(ねはんえ)」(2月13日-15日)は、釈迦の命日法要になる。「涅槃図」が掲げられ、釈迦が最後に説たとされる『仏遺教経(ぶつゆい-きょうぎょう)』を読経する。 ◈「春季彼岸会(しゅんきひがんえ)」(3月18日-24日)は、春分と秋分を中日とし、その前後3日間、菩提の種を蒔く日といわれる7日間行われる。迷いから離れようとする心を興す。内陣には、『浄土三部経』の一つ『観無量寿経』を絵ときした「観経曼陀羅(かんぎょう-まんだら)」が掲げられる。 ◈「花まつり(灌仏会、かんぶつえ)」(4月8日)は、釈迦がルンビニーの花園で生まれた日になる。花を飾った花御堂(はなみどう)が設けられる。釈迦誕生仏に甘茶を注ぎ祝う。釈迦生誕の際に、天は甘露の雨を降らし、誕生を祝福したことに因む。 ◈「御忌大会(ぎょきだいえ)」(4月18日-25日)は、山内各所で行われる。法然忌日法要であり、山内で最大の規模、最重要な法要になる。忌日に門弟たちが修した「知恩講」に由来する。1524年、第104代・後柏原天皇の「大永の御忌鳳詔」が出され、以来、忌日法要を「御忌」と呼ぶ。当初は1月に勤められ、近代、1877年から4月に改められた。 ◈「善導忌」(6月13日-14日)は、法然が師と仰いだ中国唐初期の名僧・善導(ぜんどう、613-681)の忌日法要で、本来の命日は3月14になる。善導撰述の「浄土法事讃」が厳修される。左右に分かれた召請人(しょうしょうにん)、讃衆(さんしゅう)が交互に立ち上がり、召請人が下音・中音・上音の順で句頭(くとう)を行う。一句一句に讃衆は「願往生(がんおうじょう)」「無量楽(むりょうらく)」と答える。 ◈「盂蘭盆会(うらぼんえ)」(7月15日)は、飲食を盆にもって供養する。 ◈「秋季彼岸会(しゅうきひがんえ)」(9月20日-26日)は、春分と秋分を中日としてその前後3日間に、菩提の種を蒔く日といわれる7日間行われる。 ◈「萬部会(まんぶえ)」[法然上人御堂](10月23日-25日)は、『浄土三部経』か「『阿弥陀経」』一万部、三経千部、または五百部、三百部を読誦する追善供養になる。江戸時代、1626年に徳川秀忠夫人・崇源院が亡くなり行われた。1632年に、秀忠没後も大法会として行われた。 ◈「宮崎友禅翁顕彰会謝恩法要」(11月11日)は、江戸時代の扇絵師・宮崎友禅斎の功績を称え、染織業の発展を祈念した謝恩法要を行う。 ◈「兼実忌」[阿弥陀堂](11月14日-15日)は、関白・九条兼実の法要になる。兼実は、法然に深く帰依し『選択集(せんちゃくしゅう)』の撰述を依頼した。十夜会古式(じゅうやえこしき)に則り引声阿弥陀経(いんぜいあみだきょう)、甲念仏(こうねんぶつ)、五念門(ごねんもん)などが勤行される。声明が唱和され、雅楽が奏される。 ◈「佛名会(ぶつみょうえ)納骨総供養」(12月2日- 4日)は、毎年歳末に「過去」「現在」「未来」の三世にわたる諸仏名を唱え、罪業などを懺悔し、滅罪生善を祈る法要になる。奈良時代に宮中で始まり、平安時代には宮中での恒例行事になった。知恩院でも古くから行われ、室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)で中断される。江戸時代、1712年に復興した。近代に入り再び中断し、1898年に再興された。現在は、阿弥陀堂に三千佛画を掲げ、『三千佛名経』を唱えて法要を行う。納骨者の追善供養も行う。 ◈「勢観忌(せいかんき)」(12月12日-13日)は、2世・ 勢観房源智の忌日法要になる。 ◈「御身拭式(おみぬぐいしき)」(12月25日)は、法然上人御堂(みどう) の宗祖法然木像を拭い清める。江戸時代前期、1650年頃より続く。この頃、京都の名物の一つに数えられていた。 御影堂に僧侶と参拝者が集い、木魚と念仏の唱和の中で、僧侶4人が奥の宮殿(くうでん、黄金の厨子)内部に納められている法然像を下ろす。口を「覆子(ぶくす) 」で覆った門跡・僧侶らが、香で清めた羽二重の絹布で像の顔などを拭う。像を宮殿内に戻した後、僧侶が鏡餅を供え、迎春準備を整える。 ◈「除夜の鐘」(12月31日)は、親綱を引く僧侶と子綱を引く16人の僧侶で、「えーいひとつ」「そーれ」の掛け声のもとに鐘を撞く。10:30より鐘撞が行われ、参拝者は撞くことはできない。 ◆年間行事 修正会[法然上人御堂](1月1日)、成人祝賀式[法然上人御堂](1月中旬)、法然上人御祥当法要・聖日別時会[御廟・勢至堂](1月25日)、追儺式[法然上人御堂ほか](2月3日)、涅槃会[法然上人御堂](2月13日-15日)、春季彼岸会[法然上人御堂](春分の日を中日とした7日間)、京都東山花灯路(3月初旬-中旬)、春のライトアップ(夜間特別拝観) [山内各所](3月下旬-4月上旬)、花まつり(灌仏会)[法然上人御堂](4月8日)、御忌大会開白法要 [御影堂] (4月18日)、ミッドナイト念仏(三門楼上での念仏法要)(4月18日-19日)、御影堂吉水講詠唱奉納大会[法然上人御堂](4月20日-21日)、春季京都非公開文化財特別拝観(4月下旬-5月上旬)、善導忌[法然上人御堂](6月12日-13日)、秋季彼岸会[法然上人御堂](9月秋分の日を中日とした7日間)、吉水講詠唱奉納大会[法然上人御堂](10月4日-5日)、八幡社放生会[阿弥陀堂](10月15日)、萬部会(10月23日-25日)、秋のライトアップ(夜間特別拝観)[山内各所](11月1日- 12月1日)、宮崎友禅翁顕彰会謝恩法要[友禅苑](11月11日)、佛名会(ぶつみょうえ)納骨総供養[阿弥陀堂・法然上人御堂](12月2日-4日)、勢観忌(せいかんき)[法然上人御堂](12月12日-13日)、伝宗伝戒道場(12月4日-25日)、御身拭式[法然上人御堂] (12月25日)、除夜の鐘試し撞き[大鐘楼](12月27日)、除夜の鐘[大鐘楼](12月31日)。 一枚起請文写経会[和順会館](毎月13日、23日)。別時念仏会[御廟拝殿](毎月25日 *年間行事は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 *一部の建物は非公開、一部の建物内は撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 16 知恩院』、『旧版 古寺巡礼京都 19 知恩院』、『拝観の手引』、『京都古社寺辞典』、『日本の仏教を築いた名僧たち』、『日本の古寺大巡礼』、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『京都・山城寺院神社大事典』、『増補 平安京 音の宇宙』、『庭を読み解く』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『障壁画全集 知恩院』、『障壁画の見方』、『京都・美のこころ』、『京都美術の 新・古・今』、『京都の寺社505を歩く 上』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『新選組と幕末の京都』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『日本の名僧』、『知恩院の風光』、『京都ぎらい』、『近代京都の施薬院』、『京の医学』、『上京幕末「大政奉還その前夜」』、『シネマの京都をたどる』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都はじまり物語』、『京都で日本美術をみる』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『極楽の本』、『京都 神社と寺院の森』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 日本の美をめぐる 45 平等院と極楽往生』、『週刊 古寺を巡る 16 知恩院』、『週刊 仏教新発見 18 知恩院』、『週刊 京都を歩く 23 知恩院周辺』 、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、『琵琶湖疏水の100年-叙述編』、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「知恩院」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「日本写真学会誌 2004年67巻2号 知恩院・京都写真発 祥の地 - 堀内信重の業績 -」、ウェブサイト「京都市指定名勝 知恩院方丈庭園の成立について - 大阪芸術大学」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「介護アンテナ」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|||||||

| |

||||||||