|

|

|

| 比叡山延暦寺・西塔 (滋賀県大津市) Enryaku-ji Templ, Saito |

|

| 比叡山延暦寺・西塔 | 比叡山延暦寺・西塔 |

|

|

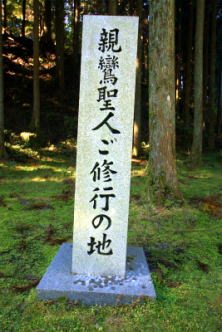

箕淵(みのふち)弁才天  箕淵弁才天  聖光院跡の碑、親鸞がかつて修行した寺跡という。  椿堂(つばきどう)  椿堂、鐘楼  親鸞聖人修学之地・真盛上人修学之地  「親鸞聖人ご修行の地」の石標  「真盛上人修学之地」の石碑  担い堂(にないどう)(重文)  担い堂の背後  担い堂の右(東)にある法華堂  法華堂  担い堂の左(西)にある常行堂  常行堂  右(東)の法華堂と左の常行堂の間に廊下部分  恵亮堂  円戒国師寿塔  西塔政所  釈迦堂  釈迦堂前の杉の巨木  釈迦牟尼仏  仏足跡   鐘楼  居士林(研修道場)   相輪橖  相輪橖  六所社、相輪橖の近くの林にある。  瑠璃堂  瑠璃堂、舜公碑銘  正教坊、瑠璃堂近く  正教坊  瑠璃堂参道からの京都市内の景色  西塔の北、峰路レストランの駐車場端に立てられている伝教大師尊像。 |

東塔の北に隣接する西塔(さい-とう)は、5谷(南谷、南尾谷、北尾谷、北谷、東谷)からなる。 西塔は、かつて山城国愛宕郡に属した。平安時代に、最澄が六所宝塔院のうちの山城国宝塔院(西塔)を建てたことから呼ばれるようになった。古く、東塔の管理下にあったという。 かつて、多くの伽藍が建ち並び、その多くは失われた。西塔には、山内で最も古い建造物である釈迦堂が残されている。最澄の御廟、織田信長の焼討ちを免れた唯一の建物とされる瑠璃堂、法然の旧跡地、黒谷青龍寺などがある。 ◆歴史年表 平安時代、820年、最澄は相輪橖(そうりんとう)を建立した。(「叡山宝幢院図并文」) 825年、円澄、延秀が法華堂を建立した。 834年、2代・座主円澄は釈迦堂を創建する。(『山門堂舎由緒記』)。真言宗開祖・空海(774-835)、法相宗の僧・護命(750-834)を招き供養会が催された。 嘉承年間(848-851)、恵亮が相輪橖の傍らに法幢院を建立した。 貞観年間(859-877)、東谷に六観音堂が創建される。 893年、静観、顕祚は、常行堂(常行三昧堂)を創建する。 923年、増命は、西塔院(山城宝塔院)を創建した。(『叡岳要記』『九院仏閣抄』) 天暦年間(947-957)、第62代・村上天皇の御願により勧学堂を建立した。 948年、延昌は、村上天皇の御願により西塔大日院を創建した。 979年、良源による西塔復興に際して、釈迦堂、宝塔が改修されている。(『慈恵大僧正拾遺伝』) 996年、覚慶は一条院の御願により、勝蓮華院、大乗院を建立する。 1150年、法然は、北谷の別所の黒谷青龍寺に移る。 真盛は、黒谷青龍寺で念仏法門を修学する。 1166年-1677年、東塔と西塔の抗争「赤袴の騒動」が続発した。 1188年、釈迦堂本尊を丈六堂に遷し、釈迦堂を改造した。(『山門堂舎記』) 1271年、慧亮堂が焼失した。 南北朝時代、1355年、西塔「西谷」? 西蓮坊より足利尊氏が出立したという。(『賢俊僧正日記』) 室町時代、1571年、織田信長の焼討ちにより釈迦堂は焼失した。 安土・桃山時代、1595年、豊臣秀吉の命により、鎌倉時代初期建造の三井寺(園城寺)の弥勒堂(金堂)を移築し、西塔・釈迦堂とした。(『天台座主記』『貞亨年中西塔修復始末記』) 江戸時代、1664年、尭恕親王が恵亮を顕彰して慧亮堂を建立した。(『西塔堂舎各并坊世譜』) 近代、1907年、作家・夏目漱石ら3人は、高野より比叡山に登り、西塔・釈迦堂より東塔を経て坂本へ下った。 現代、1989年、東谷に箕淵弁才天が再興された。 1995年、台風6号により相輪橖が倒壊する。 1999年、相輪橖を再建する。 2005年、小比叡峰の小比叡明神社が再建される。 ◆円澄 奈良時代-平安時代前期の天台僧・円澄(えんちょう、772-837)。俗姓は壬生、諡号は寂光大師。武蔵(埼玉県)の生まれ。関東の道忠により出家した。法鏡行者と称する。798年、最澄の弟子になり円澄と改名した。806年、最澄による最初の円頓戒授与で、受戒者の上首になる。833年、第2世・天台座主に就任し、西塔院・寂光院を建立した。皇太后・橘嘉智子に、袈裟数百枚を中国天台山国清寺に施入することを勧め、実行させる。著『通達仏願海門』。66歳。 ◆延秀 平安時代の僧・延秀(?-?)。詳細不明。最澄の弟子という。天台修験聖系の民間僧侶出身という。最澄が西塔を開く際にも功績を残した。 ◆増命 平安時代前期-中期の天台宗の僧・増命(ぞうみょう、843-927)。俗姓は桑内、号は千光院、諡号は静観(じょうかん)、静観僧正。京都の生まれ。父・左大史桑内安峰。855年、13歳で比叡山に登り、比叡山西塔院の延最、円仁に師事した。円珍から灌頂を受ける。858年、16歳で東大寺で具足戒を受けた。868年、26歳の時、第56代・清和天皇のために『宗論御八講』を著した。西塔・千光院に住し、定心庵の十禅師に任じた。888年、西塔院主になり、西塔を再興した。899年、園城寺長吏、906年、第10代・天台座主になる。宇多法皇(第59代)の受戒・受灌の師になり、法皇は千光院をしばしば訪れた。宮中において祈願をしばしば行う。915年、少僧都、916年、大僧都、925年、僧正と昇り、927年、師・円珍の智証大師の号を下賜されるのに尽力した。著『宗論御八講』。 入滅に際して、西方を拝して阿弥陀仏を念じ往生したという。85歳。 ◆覚慶 平安時代中期-後期の天台宗の僧・覚慶(かくけい、928-1014)。号は東陽房。京都の生まれ。比叡山の良源に師事して顕教・密教を学ぶ。東塔無動寺・反梶井派の僧。963年、宮中での応和宗論で、東大寺の法相宗の法蔵と論戦した。天台・法相両宗の学匠が一切成仏 ・二乗不成仏を論議した。覚慶は、一切すべてのものが成仏できると主張した。998年、天台座主、1000年、大僧正に任じられた。87歳。 ◆恵亮 平安時代前期の天台宗僧・恵亮(えりょう、812/802-860)。大楽大師。信濃国(長野県)の生まれ。比叡山の義真から戒を受け、円澄に従う。定心院十禅師、惣持院十四僧の役を勤め、円仁から三部大法の灌頂を受けた。内供奉十禅師として第56代・清和天皇(惟仁親王)を護持した。同天皇が惟喬親王と立太子を争った際に、大威徳法を修したという。859年、賀茂神、春日神のために延暦寺の年分度者(毎年1月得度にあずかる一定数の者)の2名増を申請して許され、西塔宝幢院の検校になった。洛東・妙法院で亡くなる。49/59歳。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。諱は源空、号は法然房、幼名は勢至丸。美作国(岡山県)の生まれ。父・押領使・漆間時国、母・秦氏。1141年、9歳の時、父は夜襲により目前で殺される。父は出家を遺言する。天台宗菩提寺の叔父・観覚のもとに預けられた。1145年、13歳で比叡山に上り、西塔北谷の持法(宝)房源光に師事した。1147年、皇円の下で出家受戒する。1150年、西塔黒谷慈眼坊叡空の庵室に入り、浄土宗に傾く。法然房源空と名乗る。1156年、比叡山を下り清凉寺に参籠、南都学匠も歴訪する。再び比叡山に戻り、黒谷報恩蔵で20年に渡り一切経を5回読む。1175年、唐の浄土宗の祖・善導の「観無量寿経疏」の称名念仏を知り、比叡山を下りた。善導は、阿弥陀仏の誓った本願を信じ、ひたすら念仏を唱えると、善人悪人を問わず、阿弥陀仏の力により必ず阿弥陀仏の浄土である極楽に生まれ変わることができるとした。西山、広谷(後の粟生光明寺)の念仏の聖・遊蓮房円照に住した。東山吉水に草庵(吉水の善坊)に移り、阿弥陀仏を崇拝し、ひたすら南無阿弥陀仏を口で唱える専修念仏の道場になる。1186年(1189年とも)、天台僧らとの大原談義(大原問答)で専修念仏を説く。1190年、東大寺で浄土三部経を講じる。1201年、親鸞が入門した。1204年、延暦寺衆徒による専修念仏停止を天台座主に要請した「元久の法難」が起きる。「七箇条制誡」を定め、弟子190人の連署得て天台座主に提出する。1206年、後鳥羽上皇(第82代)の寵愛した女官(鈴虫、松虫)らが出家した事件「承元(建永)の法難」により、専修念仏の停止(ちょうじ)になり、1207年、法然は四国・讃岐へ流罪となる。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住み、1211年、ようやく帰京した。草庵は荒れ果て、青蓮院の慈円僧正により、大谷の禅房(勢至堂付近)に移る。翌1212年、ここで亡くなった。『選択本願念仏集』(1198)、『一枚起草文』(1212)などを著した。京都で没した。80歳。 法然は、源信と善導の思想的な影響を受けている。法然は、あらゆる階層、性別に関係なく専修念仏行、口称名号の念仏により、極楽往生を願う者は救済されると説いた。既存の仏教で救われる対象ではない人々に希望をもたらした。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。法名は綽空(しゃくくう)、善信、範宴、号は愚禿(ぐとく)、諡号は見真大師。京都の日野(伏見区)生まれた。父・藤原北家の流れをくむ日野有範、母・源氏の出身の長男。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、1181年、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院・慈円のもとなどで20年間修行を続けたともいう。西塔の聖光院、西塔常行堂の堂僧を長く務めたともいう。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠し、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子のひとりとして連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許した。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。弟・尋有の善法坊でで亡くなったという。浄土真宗の祖。京都で没した。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し、「非僧非俗」を宣言した。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 ◆真盛 室町時代中期-後期の天台宗の僧・真盛(しんせい/しんぜい、1443-1495)。諡号は円戒国師、慈摂大師。伊勢国(三重県)の生まれ。7歳で川口光明寺盛源律師に師事、14歳の時、光明寺で出家得度し、真盛と称した。16歳で、尾張密蔵院に遊学する。19歳で、比叡山西塔南谷南上坊の慶秀に師事し、20年間修行を続けた。応仁・文明の乱(1467-1477)後、黒谷青龍寺に移り、『往生要集』に拠り称名念仏を唱えた。1485年、山を下り、近江国坂本・西教寺を再興し、天台宗真盛派の本寺とした。 天台宗真盛派(天台真盛宗)の開祖。著『奏進法語』。伊賀(三重県)で没した。53歳。 ◆仏像 釈迦堂の本尊「釈迦如来立像」(重文)は、鎌倉時代作になる。最澄の本願であり、自ら東塔北谷の虚空蔵尾の霊木を刻んだ釈迦、弥陀、薬師3体のうちの一つという。室町時代後期、1571年-1573年の元亀の乱を避け、密かに高島郡水尾邑に遷された。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に観音寺銓舜が草堂を建て仮安置した。その後、再建された阿弥陀堂に戻された。 京都嵯峨・清凉寺式、一本彫、施無畏印・与願印、衣文は切金文様。像高79.3㎝。 脇侍に文殊、普賢、梵天、帝釈の四天王、山王社、八所明神、慈覚大師像を祀る。 ◆釈迦堂 「釈迦堂(本堂、転法輪堂、西塔中堂)」(重文)は、西塔の本堂になる。延暦寺最古の建物といわれている。 平安時代前期、834年に2代・座主円澄により創建された。安土・桃山時代、1571年の織田信長の焼討ちにより焼失している。 安土・桃山時代、1595年に豊臣秀吉の命により、鎌倉時代初期建造の三井寺園城寺の弥勒堂(金堂)が移築された。秀吉は甥の秀次(後に養子)が、園城寺僧と親しかったため怒った。寺の廃絶を命じ、堂塔の一部を強制的に移したともいわれている。 天台仏堂の様式が見られる。内陣、外陣境に板唐戸、外陣一部に組入天井、内陣は石敷、外陣は床張り、内陣の一段低い土間、内陣土間中央に宮殿があり、本尊を安置する。正面柱間はすべて戸口になっている。側面は、前2間が戸口、ほかは連子窓が板壁、縁は正面、側面の一部に付く。扉は板唐戸、斗栱は出組。桁行7間梁間8間(22.75m×23.78m)、単層、入母屋造、栩葺形銅板葺瓦棒付。 ◆法華堂・常行堂 ◈「法華堂」は、担い堂形式の右(東)にある。当初は、平安時代、前期、825年に円澄、延秀により建立された。普賢菩薩、最澄筆の法華経が安置された。その後、数度罹災している。現在の建物は、安土・桃山時代、1595年に建立されている。 中央に須弥壇の本尊は「普賢菩薩」を安置している。法華経に基づく半行半坐三昧(四種三昧のうちの止観行)の天台止観実修道場であり、現在でも7月-9月には、三年籠山の僧の修行場になっている。 内部には柱多く、内陣は拭板敷(ぬぐいいたじき)、蔀戸(しとみど)、方5間、一重、宝形造、正面に向拝1間。屋根は栩葺(とちぶき)。 ◈「常行堂」は担い堂形式の左(西)にある。当初は平安時代前期、893年に静観、顕祚により創建された。その後、数度罹災している。現在の建物は安土・桃山時代、1595年の建立による。 中央の須弥壇に本尊「阿弥陀仏」を安置する。いまも常行三昧道場として使われている。四種三昧の内の常行三昧(念仏行)は、不眠不休で南無阿弥陀仏と唱え、阿弥陀如来の周りを廻り続ける。 内部には柱多く、内陣は拭板敷、蔀戸、方5間、一重、宝形造、正面に向拝1間。屋根は栩葺。 ◈右(東)の法華堂と左の常行堂の間に廊下部分がある。ここを担い棒(にないぼう、天秤棒)に見立て、二つの伽藍を担ぐようであることから「担(荷)い堂」「弁慶の担い堂」と名付けられたという。 かつて両堂は、東塔、横川にもあったという。また、この部分を力持ちの武蔵坊弁慶が担いだという伝承もある。また、担い堂で修行していた若い僧は、彫刻を得意にした。ある時、一匹の狸を彫ると、その夜、その狸が夢に現れ、千匹を彫るようにいう。僧が、一日に一匹、千匹の狸を彫りあげると千日回峰行を満願した。 すべての狸は、眉が一文字に結ばれており、「一文字狸」といわれたという。 ◆釈迦堂 北谷の「釈迦堂」(重文)は、正式には「転法輪堂」と呼ばれる。本尊「釈迦如来立像」(重文)を安置している。平安時代作になる。 内陣、外陣があり、内陣に石甃(いしだたみ)、外陣は一段高く抜板敷、正面柱間は板扉、7間7面、単層、入母屋造、銅板葺。 ◆椿堂 南谷の「椿堂(つばき-どう)」には、本尊「千手観世音菩薩」「不動明王」を安置している。いまも常坐三昧(坐禅)道場として使われている。 飛鳥時代の皇族・政治家の厩戸王(聖徳太子、うまやど-の-おう、574-622)は、比叡山に宝塔が現れるのを見て比叡山に登った。その時、常に護持していた3体の観音像の一つ(3寸)を安置したともいう。堂の傍らには、厩戸王が杖として使っていた椿の枝を挿した。その後、根が芽吹き、葉を茂げらしたことから椿堂と呼ばれるようになったともいう。現在も周囲には椿の木が植えられている。 椿堂は、室町時代後期、1571年の織田信長による焼討で全焼した。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に、豊臣秀吉の命により、闕所(けっしょ、寺域没収)になった三井寺の廃材で再建された。その後、江戸時代前期、1704年にも再建されている。 宝形造、銅板葺、正面に向拝。 木造の千手観世音菩薩(85㎝)には、金箔が施されていた。室町時代後期、1571年の焼討では三井寺に隠され焼失を免れた。かつて、胎内仏の如意輪観世音菩薩(9㎝)が納められていた。胎内仏は聖徳太子の本尊だったという。朝鮮三国時代の伝来か、白鳳時代(7世紀後半-8世紀初め)の日本の摸刻とみられている。比叡山最古の仏像という。銅鋳造。 ◆本覚院 東谷の「本覚院(ほんがく-いん)」は、「西塔のお大師さん」と呼ばれている。かつて妙法院といい、良源(912-985)が初めて住房にしたといわれている。いまは、叡山学寮が置かれている。護符「角大師(つのだいし)」は、悪疫除難の霊験がある。 木像「元三大師像」(重文)を安置している。鎌倉時代作になる。右手に数珠、左手に独鈷を持ち坐している。 ◆真盛上人修学之地 「真盛上人修学之地」の石碑が立つ。かつてこの地には、西塔南谷に南上坊(なんじょうぼう)があり、後に真乗院が建立されたという。 ◆相輪橖 「相輪橖(そうりんとう)」(重文)は、正式には「浄菩提心無垢浄光摩尼幢相輪橖」という。「鬼門柱」とも呼ばれた。かつて、宝幢院(ほうどういん)境内に建立されていた。宝幢院よりも古い。現在は、宝幢部分だけが立てられている。 相輪橖は、平安時代前期、823年、最澄により建立されている。塔内に法華経、大日経、22部58巻の経典、銘文が納められた。西塔の名の由来になった山城宝塔院とは別で、宝塔院と相輪橖の二つが並立していたという。 相輪は、かつて心柱上に付けられていた。銘に山王の字が使われ、平安時代、前期、820年の最澄の撰による。平安時代後期、1179年、江戸時代前期、1685年、江戸時代中期、1742年、1781年、近代、1896年、現代、1970年に改修している。現在の物は近代、1895年に改鋳造されている。芯柱上に相輪(九輪)を付けており、インドにある塔の原型といわれている。金銅製相輪。高さ13.64m。 ◆そのほかの建物 東谷「居士林(こじりん)」は、研修道場とも呼ばれる。自己鍛錬のために、写経、座禅、勤行などの実修が行われている。 「西塔政所」は西塔の事務を行う。 「恵亮堂」がある。 ◆鎮守社 ◈東谷「箕淵(みのふち)弁才天」の地には、かつて、行栄院があった。弁財天は、現代、1989年に再興された。 比叡山三弁才天のひとつになる。ほかに東塔・無動寺の弁財天、横川の箸塚弁天。 ◈東谷「六所社」は、相輪橖の近くの林にある。宝幢院の鎮守社であり、恵亮が勧請した。焼討ち後、東塔の鎮守社になる。伊勢、山王、八幡、賀茂、鹿嶋、熱田を祀る。 ◆瑠璃堂 「瑠璃堂(るりどう)」(重文)は北谷にある。 安土・桃山時代、1571年の織田信長による焼討ちを免れた唯一の建物ともいわれている。かつて、古仙霊堀があり、最澄(766/767-822) が自作の薬師如来を祀ったことに始まるともいう。また、平安時代、元慶年間(877-885)、本尊が光を放ち、京都を照らした。第57代・陽成天皇が光源を探したところこの地に行きつき、放光院(ほうこういん)の号を贈ったともいう。その後、平安時代中期の第62代・村上天皇の勅により、座主・延昌(880-964)が梵刹を建て、薬師大像、日光月光十二神将を安置したという。薬師如来を安置している。 建物は、室町時代末期の建立と見られている。方3間(5.84m)、単層、唐様、入母屋造、桧皮葺。斗栱は出組。格天井。 「舜公碑銘」が立つ。室町時代-安土・桃山時代の正教坊舜公(1540-1600)は、室町時代、後期、1571年の焼討ち後、豊臣秀吉の寄進により、西塔・釈迦堂を再興した。その功績と生涯が記されている。碑は、江戸時代中期、1737年に立てられた。藤原常雅撰。 ◆西塔院 「西塔院(さいとういん)」は、最澄発願の六所宝塔院の一つ山城国宝塔院だった。「法華千部西塔院」とも呼ばれた。最澄の存命中に、実際に建てられることはなかった。 平安時代前期、878年に延最(?-?)が塔婆を立てる。923年、弟子・静観(843-927、増命)は西塔院を完成させた。979年、良源による西塔復興に際して、宝塔が改修されている。 ◆寺院・寺院跡 南谷の現存する山坊は、大仙院だけになる。里坊は、星光院、真蔵院がある。南尾谷は里坊の無量院のみがある。北尾谷は、里坊の観樹院だけが残る。東谷は、居土林研修道場、本覚院、六所社がある。北谷には、山坊に正教坊、瑞雲院、瑠璃堂、五別所の一つである黒谷青龍寺が残る。里坊に行泉院、金台院、乗実院がある。 「親鸞聖人ご修行の地」の石標が建つ。親鸞はこの地にあった聖光院で念仏三昧の行を行ったという。 北谷の「武蔵坊跡」は、弁慶が住んでいたという伝承が残る。 北尾谷に「大智院跡」があり、天台座主・院源の住房跡という。『紫式部日記』では「院源僧都」、『源氏物語』第53帖、『宇治十帖』第9帖の「手習」巻の「横川の僧都」として登場する。 ◆四種三昧 中国天台宗の祖・智顗(ちぎ、538-597)の『摩訶止観』には四種三昧という行が説かれている。常坐三昧(じょうざざんまい)、常行三昧(じょうぎうざんまい)、半行半坐三昧(はんぎょうはんざざんまい)、非行非坐三昧(ひぎょうひざざんまい)の4種をいう。 常行堂の「常行三昧(念仏行)」は、独りで90日間不眠不休で南無阿弥陀仏と唱え、阿弥陀如来の周りを廻り続ける。 法華堂の「半行半坐三昧」は、21日間にわたり本尊の周りを廻り、座る行を行う。五体投地、諸仏供養、法華経読誦などを行う。 「常坐三昧」は、 90日間座り続ける。 「非行非坐三昧」は、日常生活そのものが修行になり、時間期間も限らない。 ◆円戒国師寿塔 円戒国師寿塔が立つ。寿塔とは生前墓であり、真盛(しんせい、1443 - 1495)が黒谷青龍寺に隠遁する直前に建立した。塔は、室町時代後期、1571年の比叡山焼討ちで破壊される。江戸時代、後期、1839年、知恩院二品尊超親王、西教寺27世・真尚ら8人の施主により建立された。 ◆石仏 釈迦堂北の山に香炉が丘がある。かつて、この地に山城宝塔院があったという。また、元亀の兵乱までは弥勒堂(金堂)という道が建っていたという。 石仏「弥勒菩薩(香炉ヶ丘弥勒石仏、釈迦石仏)」がある。鎌倉時代初期の作になる。平安時代(藤原時代)作ともいう。山内最古と見られ、現代、1959年に発見された。 円形反花座に坐し、降魔相。光背は仏身と一つの石で、二重円光、一部を欠損している。月輪内に11字の梵字が陽刻されている。背面には梵字で釈迦三尊、経巻を納めた奉籠孔が開けられている。火災の影響を受けている。台座の一部を除き、仏像、蓮弁のある台座一部、光背は一石で造られている。花崗岩製、2m。 ◆護法石 釈迦堂前巨木の下に「護法石」がある。伝承がある。平安時代中期、、952年、念力を公開するために全山の小僧が広場に集った。その中の天台僧・浄蔵(891- 964)は、同じく天台僧・修入と対決し、岩を中央に動かした。修入が止まれと叫ぶと岩は二つに割れたという。952年、二人は法幢院で霊異の技を比べたともいう。 ◆歌碑 ◈法華堂近くに、蒲生町極楽寺の住職・歌人・米田雄郎(1891-1959)の辞世の歌碑がある。「しづやかに輪廻生死の余なりけり、はるくるそらのかすみしてけり」。 ◈恵亮堂近くに、日本野鳥の会の創設者・歌人・詩人・中西悟堂(1895-1984)の歌碑「樹の雫しきりに落つる暁暗の 比良をこめて啼くほととぎ す」がある。 ◈釈迦堂近くに、京都野鳥の会初代名誉会長・生物学者・川村多実二(1883-1964)の歌碑には「時ならぬつばきの花をよろこびて めじろ友よぶ山かげの寺」と刻まれている。 ◈教育者・歌人・社会運動活動家・九条武子(1887- 1928)は、「 山の院蓮子の端にせきれいの巣ありひな三つ母まちて鳴く」と詠んだ。 ◈居士林近くに、歌人・若山牧水(1885-1928)の歌碑 「比叡山(ひえやま)の 古(ふ)りぬる寺の 木がくれの 庭の筧(かけひ)を 聞きつつ眠る」が立つ。 ◆植物 スギ、ヒノキ、モミの森に、エイザンスミレ、エイザンユリ、エイザンカタバミ、エイザンコケなどが見られる。ミヤコワスレ、ヒトリシズカ、ヤマアジサイ、フジ、ホオ、シャクナゲ、テンナンショウなど数多い。 西塔釈迦堂前にコウヤマキの大木がある。西塔浄土院にシキミ、モミ、イヌツゲ、ヤマボウシがある。浄土院伝教大師廟前に、左にボダイジュ、右にナツツバキが植えられている。 ◆鳥類 比叡山は鳥類の宝庫といわれている。恵亮堂近くに、日本野鳥の会の創設者・中西悟堂(1895-1984)の歌碑、釈迦堂近くに、京都野鳥の会初代名誉会長・川村多実二(1883-1964)の歌碑がある。また、1930年に鳥類の繁殖地として国の天然記念物に指定された。 現在、留鳥50種、渡り鳥を入れ80種が確認されている。ただ、1958年の比叡山ドライブウェイ開通後、その数は減っている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『比叡山諸堂史の研究』、『闘いと祈りの聖域 比叡山史』、『近江・若狭・越前 寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『日本の名僧』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『京都の明治文学』、『京都 神社と寺院の森』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|