|

|

|

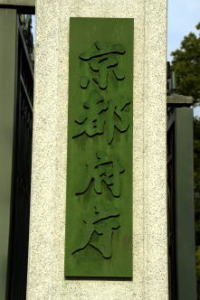

| 京都府庁旧館・京都守護職上屋敷跡 (京都市上京区) Kyoto Prefectural Office old wing |

|

| 京都府庁旧館 | 京都府庁旧館 |

|

|

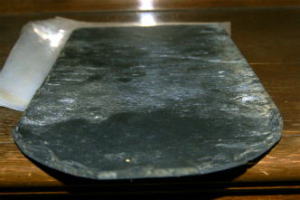

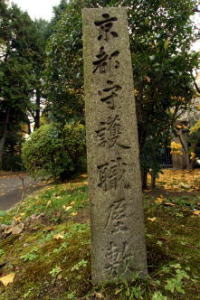

旧京都府府庁の政庁  政庁、屋根部分、天然スレート葺  政庁、正面入口  政庁、階段  政庁階段の大理石の手摺  政庁内からの枝垂桜、円山公園の枝垂桜の孫にあたるという。  旧本館中庭、枝垂れ桜       政庁二階の廊下  政庁二階の廊下、旧府知事室  旧府知事室の旧食堂  旧知事室、旧食堂、知事・部長登退庁表示灯、1928年  旧食堂、屋根は天然スレート葺、宮城県の雄勝産の石版、180cm×360cm×6cm  旧食堂と府知事室の間の扉  旧知事室、1971年まで使用していた。その間、10代・大森鐘一( 1856-1927) 知事より34-40代・蜷川虎三( 1897-1981) 知事まで24人の知事が使用した。  旧知事室、府知事執務席 1971年まで実際に使用されていた。  旧知事室の扉  旧知事室扉、ペジュメント、格式の高い部屋に使用されるものという。  旧知事室、格天井、シャンデリア  旧知事室、大理石の暖炉  旧知事室、窓からは大文字山、比叡山がいまも見える。   政庁正面の屋根棟飾り、政庁玄関の展示室  ドーマ窓の頂部の飾り、政庁玄関の展示室   政庁の北にある旧本館  「京都守護職屋敷」跡、正門入って右手にある。  「京都慶応義塾跡」碑、正門入って左手、保安室近くにある。  中庭 景石  「明治天皇行幸所京都府庁」碑、正門右手にある。  「一等水準点二四二 国土地理院 (京都府基準水準点)」の石版、敷地の南西隅にある。  一等水準点  容保(かたもり)桜、説明板より  容保桜 容保桜 はるか桜 |

京都府庁内旧館(きょうと-ふちょう-きゅうかん)は、創建時の姿を残す現役官公庁建物として日本最古といわれている。 現在も、2階には執務室、会議室、NPOパートナーシップセンターがあり、会議、催しなどに使用されている。 常時公開されている。近年は、春の桜の名所としても知られる。 ◆歴史年表 江戸時代末期、1862年、松平容保が京都守護職に就き、会津藩兵を率いて上洛した。 1863年、この地での建設が始まる。 1865年、この地に、京都守護職上屋敷の一つが完成する。建設に伴い、現在地にあった9町が消滅した。東は新町通、西は西洞院通、南は下立売通、北は下長者町までを占めていた。(「京都守護職役宅上屋舗出来図」)。敷地の東西南北に二階建て長屋があり、常に藩兵が待機していた。 1867年、旧6月14日、新撰組の茨木司は、近藤勇に伊東甲子太郎の御陵衛士への移籍を断られ、同志3人と自害した。軽格の同志6人の脱会は認めさせている。王政復古により廃止になる。 近代、1868年、御池の旧東町奉行所跡(二条城の南西)に、京都裁判所が名を変えて京都府が発足した。 1869年、府庁は現在地(京都守護職上屋敷跡)に移転になる。 1871年、現在地に京都府中学校(洛北高校の前身)が新設され、府庁は二条城内に移転になる。 1874年、2月、福沢諭吉(1835-1901)により、京都慶応義塾が敷地内の一部に開校する。当時の京都府参事・槇村正直(1834-1896)の斡旋による。だが、9月、廃止される。 1885年、京都府中学校は移転(寺町丸太町上ル)になり、現在地に府庁が再移転する。その後、15年間、正堂を政庁、教室棟を事務室に充てる。 1887年、第122代・明治天皇が訪れている。 1894年、庁舎新築のための調査が始まる。その後、知事交代により調査は中断する。 1899年、府庁舎改築計画が府会に提出される。だが、予算超過により否決になる。 1900年、工事費を削減し、府会により条件付きで可決される。 1902年、工事が始まる。 1904年、竣工した。 1905年、落成式が執り行われる。 1915年、第123代・大正天皇即位の礼に際して、閣議が政庁で行われる。 1928年、第124代・昭和天皇即位の礼に際し、閣議が政庁で行われた。 現代、1962年、人類初の有人宇宙飛行を成功させた旧ソ連のガガーリンが政庁バルコニーに立つ。 1971年まで、京都府庁の本館として使用された。 1983年、京都府指定文化財第1号になる。 1999年、屋根、外壁を改修する。 2004年、国の重要文化財に指定されている。 ◆松平 容保 江戸時代後期-近代の大名・松平 容保(まつだいら-かたもり、1836-1893)。男性。名は忠誠、通称は銈之允、号は祐堂、芳山、若狭守、肥後守。江戸の生まれ。父・美濃(岐阜県)・高須藩主・松平義建(よしたつ)の6男。松平容敬(かたたか)の養子になり、1852年、陸奥会津藩藩主・松平(保科)家9代になり、襲封(領地を受け継ぐ)した。1853年、ペリー来航に際し、井伊直弼とともに国書受理に賛成した。1860年、桜田門外の変で直弼の暗殺後、1862年、幕政改革で幕政参与になる。8月、幕府による再三の要請により初代・京都守護職・正四位下に任じられた。12月、会津藩兵を率いて上洛し、金戒光明寺を宿舎にした。朝廷との交渉、配下の新撰組などを使い、将軍家警護、尊王攘夷派志士弾圧など京都の治安維持にあたる。第121代・孝明天皇の信任を受け公武合体を推進した。1863年、八月十八日の政変を実現し、中川宮、薩摩藩、桑名藩と協力し、長州藩などの攘夷親征を計画した尊攘派を京都から追放した。弟の所司代・松平定敬と京都の治安を確保した。参与として、一橋慶喜、松平慶永らと朝政に参画し、公武合体策による国政挽回を図る。内部対立のために失敗した。1864年、禁門の変(蛤御門の変)で、薩摩藩・桑名藩とともに長州藩を撃退する。一時、前福井藩主・松平慶永が2代・京都守護職に就き、すぐに容保が再任される。1865年-1866年、長州征伐に陸軍総裁職(のち軍事総裁職)に就く。慶喜と協力し条約勅許問題などで動く。1867年、薩摩・長州藩の画策により、容保誅戮(ちゅうりく、罪ある者を殺す)の宣旨が出される。旧11月、大政奉還後、慶喜とともに大坂に退去し、海路、江戸へ逃れた。1868年、旧1月、鳥羽・伏見の戦いで新政府軍に敗戦後、慶喜は再挙を呑まず江戸に帰った。新政府は容保が慶喜に次ぐ朝敵とし、奥羽鎮撫総督は会津処分を決定した。旧5月、これに対抗し、会津で佐幕派の米沢藩、仙台藩など東北30余藩による奥羽越列藩同盟が結成される。容保はその中心になり、東北・北越に転戦し、旧9月、会津若松城で降伏した。(会津戦争)。その後、鳥取藩、和歌山藩に永預(えいあずけ)になる。1872年、謹慎が解除される。1880年、日光東照宮宮司、上野東照宮祠官を兼務した。59歳。 ◆松室 重光 近代の建築家・松室 重光(まつむろ-しげみつ、1873-1937) 。男性。京都の生まれ。1897年、東京帝国大学造家学科、大学院、1898年、京都府技師となる。1904年、退職、九州鉄道株式会社技師、1908年、関東州( 旅順・大連) の関東都督府技師、1917年、土木課長、1920年、満洲建築協会の初代会長、1922年、関東都督府を退職、1923年、大阪電気博覧会嘱託、1930年、松室建築事務所を開設した。63歳。 設計したのは京都市武徳殿(1899) 、京都ハリストス正教会聖堂(1901) 、関東都督府博物館(1918) 、大連市役所(1920) などになる。 ◆久留 正道 近代の建築家・久留 正道くる -まさみち、1855-1914)。男性。江戸の生まれ。工部大学校造家学科(現・東京大学)でコンドルに学ぶ。1881年、卒業し、工部省技手などを経て、1886年、文部属になる。1887年、文部省営繕技師になり、第一-第五高等中学校の設計に関わる。1891年、東京工業学校(現・東京工大)、東京美術学校(現・東京芸大)専修科で嘱託として教鞭をとる。1892年、文部省技師に復帰し、会計課建築掛長に就く。以後、初等・中等教育施設の行政指導、直轄学校の創立工事などに関わる。1905年、シカゴ万国博覧会に日本館「鳳凰殿」を出品した。学校建築の基本型になった『学校建築図説明及設計大要』(1895)を著したといわれている。60歳。 ◆佐野 藤右衛門 近現代の造園家・作庭家・16代・佐野 藤右衛門(さの-とうえもん、1928-)。京都市の生まれ。京都府立農林学校(現・京都府立大学)卒業。第二次世界大戦末期、義勇軍として満州派遣される予定だった。1945年、病気により京都帝大附属摂津農場(高槻市)で終戦を迎えた。帰郷後、父・15代のもとで庭師として研鑽を積む。1957年、ユネスコ本部の日本庭園(イサム・ノグチ設計)など海外でも活躍する。1981年、16代を襲名する。1997年、ユネスコのピカソ・メダルを授与される。1989年、黄綬褒章、1999年、勲五等双光旭日章を受章する。2005年、京都迎賓館の庭園を棟梁として造成した。2007年、京都府文化賞功労賞、2012年、みどりの文化賞を受賞した。2020年、京都市文化功労者になる。著『桜のいのち庭のこころ』など。 「桜守」としても知られ、祖父・14代に始まる桜の保存活動を引き継ぐ。造園業(株)植籐造園の会長。桂離宮、修学院離宮の整備も掛けた。 ◆京都守護職上屋敷 現在の府庁の敷地には、かつて京都守護職上屋敷の一つが置かれた。屋敷は市中に数カ所あったという。当初は、黒谷金戒光明寺内に置かれた。上屋敷は現在地に、度重なる増改築を経て、幕末の1865年に完成した。府庁の敷地のほぼすべてを占め、正門や敷石、玄関等は豪華なものだったという。敷地の東西南北に二階建て長屋があり、常に藩兵が待機していた。 新撰組も出入りしていたとみられている。1867年旧6月14日、新撰組の茨木司は、近藤勇に伊東甲子太郎の御陵衛士への移籍を断られ、同志3人と自害した。軽格の同志6人の脱会は認めさせている。1867年に京都守護職は王政復古により廃止になる。 ◆京都慶応義塾跡 「京都慶応義塾跡」碑は、正門入って左手、保安室近くにある。 近代、1874年2月に、慶應義塾の京都分校が開校した。参事・槇村正直(1834- 1896)の要望により、小学校取締所(下立売新町西入ル)内に置かれた。熊谷弥右衛門(熊谷弥右衛、上京区)が設立に協力している。 慶応義塾流の英書読解が目的とされた。学科は英文学、算術、訳書があった。教員として荘田平五郎、矢部善蔵、坪井仙人次郎らがいた。ただ、生徒が6人しか集まらず、同年9月に閉校している。 1885年6月に、同地にあった京都中学校が移転し、府庁舎が移ってきた。 碑は、1932年に義塾創立75年周年記念に立てられた。花崗岩に福沢諭吉の墨蹟で「独立自尊」と刻まれている。塾長・林毅陸(きろく、1872-1950)の揮毫による「明治七年京都義塾跡」が陰刻されている。 ◆建築 ◈ 「京都府中学校」は、近代、1873年に建てられた。擬洋風の校舎だった。移転してきた京都府庁はしばらく校舎を転用していた。 ◈ 「京都府庁旧館」(京都府指定文化財)は、近代、1904年12月に竣工した。設計調査、工事総理は文部技師・久留正道( 1855-1914) 、実質設計・意匠は京都府技師・松室重光(1873-1937)、現場技術は一井九平による。 南面している。日本人建築家による本格的西洋建築であり、後期ルネサンス様式で、ネオバロックの要素も取り入れた。4代目兵庫県庁舎(1902)を参考にしたという。正面に一段高くなった屋根、左右両翼に対称に張り出している。平面は中庭をもつ「ロ」字形になっており、その庁舎の完成形といわれている。南正面に政庁(儀典室)、背面中央に府会議事堂、4つの角に知事室、議長室、参事会室、貴賓室をそれぞれ配している。議事堂は突出し建物と一体化させ、以後の府県庁舎建築の模範にされた。内部も正庁、大階段などの和風の技術、室内意匠を施している。 煉瓦造一部石造、基礎の一部はコンクリート造、2階建、正面と背面に車寄付、一部地下室付。小屋組は木造トラス、屋根は天然スレート葺。面積2822.43㎡。経費は36万6209円26銭2厘。 ◆桜 本館の庭園は、7代・小川治兵衛(おがわ -じへえ、1860-1933) の作庭による。 ◈敷地内中庭には、6種7本のソメイヨシノ、シダレザクラが植えられている。シダレザクラは、現代、昭和30年代(1955-1964)に円山公園の桜の実生木(初代・祇園しだれ桜)を16代・佐野藤右衛門が植えたという。その孫木にあたる。 ◈「容保(かたもり)桜」は、現代、2009年にこの地で発見された。山桜の変異種とされ、円山公園の枝垂れ桜の子にあたる。山桜としては花弁が大輪であり、山桜と大島桜の両方の性質を持つという。 近年、16代・佐野藤右衛門(1928-)は、京都守護職・松平容保に因み「容保桜」と命名した。 ◈八重桜の「はるか桜」は、現代、2016年に福島・東北復興支援のために植樹された。品種の「思川」と「手弱女(たおやめ)」の交配という新種になる。花弁は基部が白色に近い淡紅色、花弁の数はの14-19枚ある。命名は俳優・綾瀬はるかによる。 ◈「大島桜」は、白い花をつける。 ◆五条大橋の橋脚石 中庭に円柱の3石が据えられている。 中央の石には安土・桃山時代、「天正拾七年(1589年)五月吉日」と刻まれている。豊臣秀吉が建造した五条大橋の橋脚とされる。 近代、1887年に橋は改修された。その後、1904年に景石とし府庁内に移されたとみられている。 ◆明治天皇行幸 「明治天皇行幸所京都府庁」碑が、正門右手に立てられている。近代、1887年に訪れている。 ◆一等水準点 「一等水準点二四二 国土地理院(京都府基準水準点)」の石板は、敷地の南西隅にある。京都府の基本水準点は、標高46.3480mになる。 水準点は、主要道路沿いなどに置かれ、地域ごとの高さの基準になっている。日本国内での0mの基準は、東京湾の平均海面に定められている。国土地理院が発行する地形図には、水準点が記号で示されている。 ◆年間行事 春の一般公開( 観桜会) (3月22日-4月3日) 頃。4月20日頃に枝垂れ桜が開花する。 平日に常時公開、旧知事室、旧食堂、正庁、南側玄関、中庭。 *年間行事・は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『昭和京都名所図会 5 洛中』、『新選組大事典』 、『京都の洋館』、『近代京都の名建築』、『慶應義塾百年史 上巻』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|