|

|

|

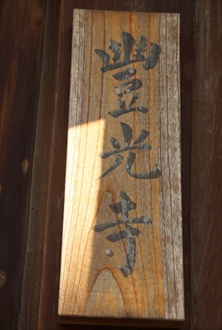

| 豊光寺 〔相国寺〕 (京都市上京区) Hoko-ji Temple |

|

| 豊光寺 | 豊光寺 |

|

|

庭園  庭園  庭園 |

相国寺の境内北西に塔頭・豊光寺(ほうこう-じ)がある。 臨済宗相国寺派。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1599年、相国寺92世・西笑承兌(せいしょう-じょうたい)が前年に亡くなった豊臣秀吉の追善のため創建した。 江戸時代、1607年、徳川家康は豊光寺を訪れている。 1608年、西笑没後、荒廃する。 1788年、天明の大火で焼失する。 近代、1882年、独園承珠(どくおん-じょうじゅ)は子院・冷香軒を合併し、その客殿を移す。 1883年、庫裡、玄関などを新築した。 1886年、信徒・井上五郎兵衛の隠宅の寄付により書院として再建した。 ◆西笑承兌 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗僧・西笑承兌(せいしょう/さいしょう-じょうたい/しょうたい、1548-1608)。号は月浦、南陽、字は西笑。山城(京都)の生まれ。幼くして出家し、中華承舜(にんじょ-しゅうぎょう)の法を嗣ぐ。一山派の仁如集堯ら学ぶ。1584年、相国寺92世になり、夢窓派に転じた。1585年、五山・十刹・官寺の住持任免などに携わる鹿苑僧録(ろくおんそうろく)に就く。多くの寄進が相次ぎ、中興の祖になる。その後、南禅寺、再度、鹿苑僧録に就く。1592年・1597年、文禄・慶長の役で、南禅寺・玄圃霊三(げんぽ-れいさん)らと肥前国名護屋に赴き、朝鮮在陣の諸将への檄文作成を行う。1596年、明使の招来した明の国書を大坂城で読み、秀吉は「封爾為日本国王」に激怒し、慶長の役に繋がる。1600年、関ヶ原の戦後は徳川家康に仕え、対外交渉、畿内寺社に関わる。著『西笑和尚文集』『異国来翰認』、『鹿苑日録』中に、日記『日用集』がある。夢窓派。梵唄に優れた。60歳。 豊臣秀吉、徳川家康の政治顧問として重用され、寺社行政、明・朝鮮との外交文書の起草、朱印船貿易の朱印状の作成に関わる。 ◆豊臣秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆荻野独園 江戸時代後期-近代の臨済宗の僧・独園承珠(どくおん-じょうじゅ、1819-1895)。法名は承珠、号は退耕庵、荻野独園(おぎの-どくおん)。備前(岡山県)の生まれ。地元の掌善寺で13歳で出家、豊後の帆足万里に儒学を学び、相国寺の大拙承演(だいせつ-じょうえん)、越渓守謙に師事。師没後、心華院(大光明寺)に移る。1870年、相国寺126世。1872年、新政府、東京での教部省教導職、増上寺大教院の大教正に任じられ、臨済宗・曹洞宗・黄檗宗の総管長を兼務した。神道国教化の大教宣布に反対した。1872年、相国寺に戻り、南九州などの寺院再建に尽くした。境内の一部を同志社英学校の用地にあてることを認めた。伊達千広、山岡鉄舟らと親交した。相国寺・豊光寺で亡くなる。77歳。 ◆建築 「山門」は平唐門で、安土・桃山時代か江戸時代初期の建立という。柱が側面の蟇股まで延び、平安時代以来の古様式を伝えている。 ◆文化財 ◈荻野独園の著した「禪林僧寶傳」、「遺偈」(承天閣美術館預)。 ◈玄関に富岡鉄斎(1837-1924)筆「善隣」の扁額が掛かる。 ◆退耕塔 1899年、有志により荻野独園の「退耕塔」が建てられた。碑文は富岡鉄斎による。 ◆樹木 タラヨウがある。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都の禅寺散歩』、ウェブサイト「豊光寺」、『京都 神社と寺院の森』、ウェブサイト「コトバンク」  |

庭園 |

退耕塔 退耕塔 |

|

|

| |

|