|

|

|

| * | |

| 御霊神社(上御霊神社)・出雲寺跡・御霊の森 (京都市上京区) Goryo-jinja Shrine |

|

| 御霊神社 | 御霊神社 |

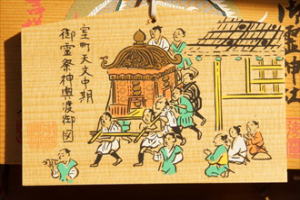

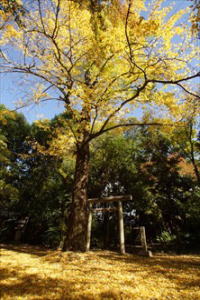

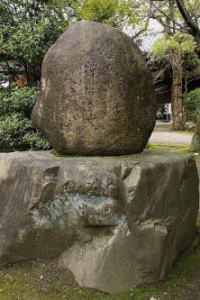

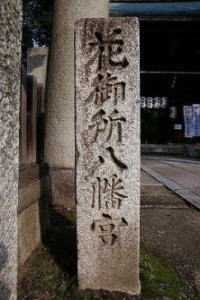

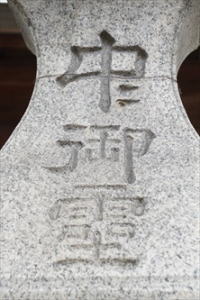

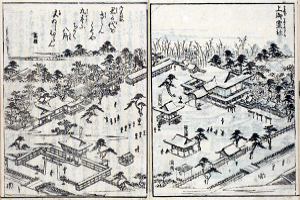

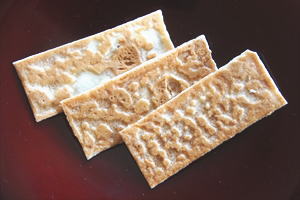

西門       南門      拝殿     本殿  本殿  本殿         八幡宮  長宮三十社  厳島神社   神明神社  神明神社  福寿稲荷神社              絵馬舎    富士谷御杖詩碑  新村出歌碑  芭蕉句碑  西の鳥居右手にある「応仁の乱勃発地」の碑  「花御所八幡宮」跡の石標  石燈籠  石燈籠、「中御霊」と刻まれている。  「御霊合戦旧跡」の石碑、揮毫は細川護煕   アヤメの一種イチハツ    御霊の杜の面影  小山郷六斎念仏踊り(8月19日)   御霊祭、京都御苑内京都御所の朔平門前  【参照】御霊神社付近、(『上杉本 洛中洛外図屏風』)、説明板より  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた上御霊神社、鴨川二条大橋の説明板より  【参照】上御霊神社の神輿、今出川通、「上杉本 洛中洛外図屏風 左隻」(1574)の陶板壁画、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)  江戸時代の『都名所図会』に描かれた上御霊社(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  【参照】出雲路跡から出土した「鋸歯文縁単弁七葉蓮華文軒丸瓦」(御霊神社蔵) 【参照】出雲路跡から出土した「鋸歯文縁単弁七葉蓮華文軒丸瓦」(御霊神社蔵) 【参照】「上御霊前」の町名  【参照】「出雲路」の地域名  【参照】上御霊神社鳥居の西にある「水田玉雲堂」  【参照】水田玉雲堂  【参照】水田玉雲堂、唐板 |

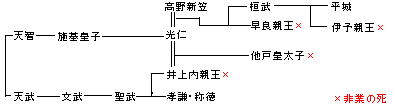

御霊神社(ごりょう-じんじゃ)は、「上御霊神社(かみごりょう-じんじゃ)」、「八所御霊」、「産土神」、「上御霊さん」とも呼ばれている。平安遷都以来、王城守護の神、皇室崇敬の神社として知られた。 一帯には、かつて「御霊の森」が広がっていたという。境内は室町時代の応仁・文明の乱発祥の地になる。境内規模は縮小されたが、位置は創建以来動いていないという。江戸時代には、「上御霊」、「御霊丁」、「御霊地」と呼ばれた。 祭神は八所御霊を祀る御霊社であり、「八所御霊大明神」ともいわれた。宮中に祀られていた三社明神、和光明神を合祀した。現在は、12柱の神霊が祀られている。旧府社。分祀30余社がある。 神仏霊場会第100番、京都第20番。京都十六社朱印めぐりの一つ。 御霊、国家守護、禁裏産土神、都民擁護、厄除開運、学業成就、こころしづめ・心の悩み・ストレス鎮め、厄除(厄払い、病気平癒、交通安全、旅行安全)、家内安全、家業繁栄、安産、学業成就、書道上達などの信仰がある。 授与品は吉祥宝舟絵馬、吉祥干支絵馬、こころしずめ御守(大祓詞・六根清浄祓)、神輿絵馬、干支土鈴などがある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細不明。 飛鳥時代-奈良時代、7世紀-8世紀(601-800)、出雲一族の氏寺・出雲寺(上出雲寺)が創建されたとみられる。鎮守社の御霊社が、現在の怨霊神(天変地異、疫病流行は怨霊の祟りとする信仰)を祀る社になったという。 平安時代、794年、第50代・桓武天皇の勅願により、平安京の守神として、非業の死を遂げた桓武天皇の弟・崇道天皇(早良親王)の神霊を祀る。(社伝)。この際に、大和国宇智(うち)郡(五条市)の霊安寺(りょうあんじ)御霊社より遷座されたともいう。(『山城名勝記』中の『出雲寺流記』)。他戸(おさべ)親王(第49代・光仁天皇皇子)、井上内親王(光仁天皇皇后)の霊を遷したともいう。以後、都の守護神とされた。第54代・仁明天皇(在位: 833-850)も勧請したという。以後、皇居産土神として崇敬された。 839年、現在地の南の下御霊社に伊予親王、その母・藤原吉子が祀られた。 863年、御霊会が始まったという。 10世紀(901-1000)前半、上出雲寺は盂蘭盆会供養料を納める7カ寺の一つ、旧5月5日の菖蒲珮を納める15カ寺の一つとして記されている。(『延喜式』) 926年、上出雲寺は、金堂など諸宇が建ち、丈六の釈迦如来像を安置していた。(『出雲寺流記』) 939年、勧請されたともいう。(『神祇正宗』『扶桑京華志』) 958年、宣旨の「上出雲御霊堂」に該当するともいう。都で疫病による死者があり、当社を含む平安京内外の社寺で仁王般若経の輪読が行われた。(『類聚符宣抄』) 966年、旧7月条、御霊堂(上御霊神社?)・上出雲寺が、疫病流行の際の読経所になった。(『日本紀略』) 985年、御霊会が行われる。 平安時代後期、荒廃した。(『宇治拾遺物語』巻13)。下御霊神社が現在地(中京区)に移転している。 南北朝時代、1384年旧9月/1386年、御霊神が正一位の神階になる。(『諸社根源記』) 中世(鎌倉時代-室町時代)まで、上出雲寺御霊堂として知られた。 室町時代、1423年、足利義満が参詣し、太刀を奉納した。 1467年、旧1月18日、畠山政長は御霊神社の森に布陣した。これを畠山義就の軍が攻め「御霊合戦」になる。政長は神社拝殿に火をかけて逃走した。(『応仁記』)。以後、戦乱は応仁・文明の乱(1467-1477)に拡大する。 1478年、旧12月、焼失している。 その後、足利氏により再建される。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、御所より毎年旧正月には歯固の御初穂の寄進がある。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、社殿修造に際して内侍所仮殿を下賜される。 1585年、神殿が造営される。(『社記』) 江戸時代、天皇家の産土神(うぶすながみ)になる。 1690年、松尾芭蕉、向井去来らが当社を訪れた。 宝永年間(1704-1710)、社殿修造に際して内侍所仮殿を下賜される。 享保年間(1716-1735)、社殿修造に際して内侍所仮殿を下賜された。 1723年、旧9月、第112代・霊元天皇の行幸があった。 1729年、旧2月、霊元天皇の行幸があった。 1733年/1755年、内裏賢所御殿を寄進され、現在の本殿とした。 宝暦年間(1751-1763)、社殿修造に際して内侍所仮殿を下賜される。 1778年、旧12月、御霊宮正遷宮になると記されている。(「六条家記録」) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈以後、境内にあった観音堂、鐘堂などが撤去された。鬼門にあった疫伏(えやみぶせ)社も失われた。 1871年以降、御霊祭の御所巡行が途絶える。 1877年、2月、第122代・明治天皇は勅使を参向させた。 1892年、明治天皇皇后の代拝として女官を差遣せた。 1893年、6月、常宮、周宮内親王が参拝した。 1934年、9月、室戸台風被害に対し、宮内省より、皇太后宮職、秩父宮、高松宮、久邇宮、東久邇宮、北白川宮、竹田宮より復旧のための寄付がある。 1936年頃、出雲寺の古瓦が境内より発見された。 現代、1952年、12月、皇太子・明仁親王の成年式、立太子礼奉告の幣帛を献じられる。 1968年、1月、本殿が焼失した。再建復興に際し、第124代・昭和天皇、常陸宮、秩父宮、高松宮、三笠宮の四宮家よりの寄進があった。 1970年、本殿が再建される。 1981年-1984年、神輿・御車の大修理が行われる。 1989年、神輿庫・稲荷社・境内末社・絵馬所・参集所・手洗所などが修理された。 2002年、11月、皇太子・徳仁親王が行啓し、第107代・後陽成天皇寄進の牛車・所蔵古文書を視察、調査した。 2009年、5月、御霊祭の御所巡行が復活する。 2017年、台風により境内のヒマラヤスギが倒木した。 2018年-2023年、絵馬所・四脚門(南門)・楼門(西門)が修復された。 2019年、5月、御霊祭の御所巡行が行われた。 ◆井上 内親王 奈良時代の光仁天皇の皇后・井上 内親王(いのうえ/いのえ/いかみ-ないしんのう、717-775)。女性。吉野皇太后。父・第45代・聖武天皇、母・県犬養広刀自(あがた-の-いぬかい-の-ひろとじ)。不破内親王、安積親王の同母姉。721年、伊勢の斎王に卜定され、11歳から伊勢大神宮に侍した。後に白壁王(第49代・光仁天皇)の妃になり、754年、酒人(さかひと)内親王を産む。761年、他戸(おさべ)親王を産む。770年、天皇の即位により立后した。772年、天皇を呪った罪で廃后、子・他戸親王も廃太子になる。773年、天皇の姉・難波(なにわ)内親王が没したのは、井上内親王の厭魅による呪い殺しとされた。他戸親王とともに大和宇智(うち)郡に幽閉される。775年、母子同時に死去した。59歳。 山部親王(第50代・桓武天皇)のために、官人・藤原百川(ももかわ)らにより毒殺されたという。怨霊への恐れから、没後25年に復位し、吉野皇太后と呼ばれた。 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆他戸 親王 奈良時代の皇族・他戸 親王(おさべ-しんのう、761/751-775)。男性。父・第49代・光仁(こうにん)天皇、母・井上内親王の第4皇子。実子でないともいう。771年、皇太子に立てられた。772年、裳咋足島の自首(もくい-の-たるしま)により、井上内親王が巫蠱(ふこ、呪いで殺す)大逆の罪で廃され、連座し皇太子を廃された。773年、第50代・桓武天皇の姉・難波(なにわ)内親王が没したのは、母・井上内親王の厭魅(えんみ、妖術による呪い殺し)によるとされ、母とともに大和宇智(うち)郡に幽閉される。775年、母と同時に没した。15歳。墓は、母内親王陵(奈良県五条市)の北にある。 皇位継承者として山部親王(桓武天皇)を推す藤原百川(ももかわ)に毒殺されたといわれる。 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆吉備 真備 飛鳥時代-奈良時代の学者・政治家・吉備 真備(きび-の-まきび、695-775)。男性。本姓は下道(しもつみち)氏、真吉備、吉備大臣。父・吉備(岡山県・広島県)の豪族・右衛士少尉・圀勝(くにかつ、国勝)、母・楊貴(八木)氏。716 年、唐への留学生になる。717年、僧玄昉(げんぼう)らと入唐した。儒学、兵学、経史、音楽などを学ぶ。735年、帰国し、玄昉とともに、左大臣・橘諸兄(たちばな-の-もろえ)のもとで活躍した。740年、真備らの追放を口実とし、藤原広嗣の乱が起き広嗣は敗死した。746年、「吉備朝臣」の姓を賜る。750年、筑前守に左遷された。751年、遣唐副使になり、752年、再入唐する。754年、帰国した。大宰大弐に任じられ、その後、怡土城(いとじょう)を建設した。764年、恵美押勝(藤原仲麻呂 )の乱を鎮め、従三位、参議、中衛大将、中納言、大納言を歴任した。766年、第46代・称徳天皇の信任を得て正二位右大臣に昇る。769年、『刪定律令』を編纂する。770年、称徳天皇の没後に、皇嗣冊立に自説が受け入れられず、771年、致仕した。著『私教類聚』。81歳。 孔子を中心にして祀る儀式の釈奠(せきてん)の儀式を定め、律令の刪定(さんてい)などに尽力した。唐文化の輸入に努める。唐礼130巻、暦書、武器、楽器、測量具などを唐より持ち帰り朝廷に献じた。 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆早良 親王 奈良時代の皇族・早良 親王(さわら-しんのう、750-785)。男性。崇道(すどう)天皇。父・第49代・光仁天皇(白壁王)、母・高野新笠(たかの-の-にいがさ)の第2皇子。山部親王(第50代・桓武天皇)の同母弟。京都の生まれ。768年、出家し東大寺に住した。770年、父・光仁天皇の即位により親王になる。781年、兄・桓武天皇の即位に伴い、父の意図により皇太弟に立てられた。785年、桓武天皇の寵臣だった造長岡宮使長官・藤原種継暗殺事件が起きる。早良親王は首謀者であり、天皇擁立計画があったとされた。連座して、大伴継人、竹良、佐伯高成、大伴家持らも官位などを奪われた。早良親王は皇太子を廃され、乙訓寺に幽閉される。淡路に流される途中、無実を訴えながら河内国高瀬橋付近で絶食死したという。遺骸は淡路島に運ばれた。35歳。 事件は、桓武天皇の第1皇子・安殿(あて)親王(第51代・平城天皇)の擁立に伴う謀略とみられている。以後、藤原氏の地位が低下し、桓武天皇の権力が強化された。その後、高野新笠、藤原乙牟漏の死、皇室・藤原氏の病死者も相次ぎ、災害、悪疫の流行も続いた。陰陽師は、安殿親王の病弱の原因も、早良親王の怨霊による祟(たた)りとした。800年、桓武天皇は、早良親王に崇道(すどう)天皇の号を追贈する。墓も改葬させ、淡路に寺を建立し、大和の八嶋陵に改葬した。806年、桓武天皇が亡くなったその日、事件に関係したすべての人の罪が解かれる。以後も、親王の怨霊は長く平安貴族を悩ます祟りの一つとして畏れられた。 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆藤原 吉子 奈良時代後期-平安時代前期の桓武天皇夫人・藤原 吉子(ふじわら-の-きっし/よしこ、?-807)。女性。藤原大夫人。父・南家・藤原是公(これきみ)。783年、従三位になり、入内して第3皇子・伊予(いよ)親王を産む。天皇の信頼も厚かった。807年、伊予親王を即位させようという藤原宗成の陰謀により、親王は反逆の首謀者にされた。母子は大和・川原寺(弘福寺)に幽閉される。飲食を絶たれ、服毒自殺した。(伊予親王の変) 没後、母子の祟りを怖れた朝廷は、819年、夫人の号を復した。839年、贈従三位、さらに従二位を追贈された。母子の怨霊は畏れられ、歴代天皇から慰霊された。その後、上御霊神社(上京区)、下御霊神社(中京区)などに祭神の一人として祀られる。 ◆橘 逸勢 平安時代前期の官人・能書家・橘 逸勢(たちばな-の-はやなり、?-842)。 男性。父・橘入居(いりい/いるいえ)、橘奈良麻呂の孫。804年、遣唐使に従い、空海、最澄らと入唐した。唐人は逸勢を「橘秀才(きっしゅうさい)」と称賛した。806年、帰国し、従五位下に叙せられる。840年、但馬権守になる。842年、皇太子・恒貞親王を擁した承和(じょうわ)の変の首謀者の一人とされ捕らえられる。拷問を受けたが罪を認めなかった。「非人」として伊豆に流される。途中、遠江板築(とおとうみ-いたつき)で没した。 隷書に優れ、後世、三筆(ほかに空海、嵯峨天皇)の一人とされた。平安宮門扁額を3つを書いたという。空海の「三十帖冊子」など一部にも筆跡があるともいう。ただ、真跡はない。 事件後、怨霊として恐れられる。没後、850年、罪を許され正五位上、853年、従四位下を追贈される。863年、神泉苑御霊会では、早良親王らと共に御霊信仰の対象とされた。中世まで御霊会で慰撫された。 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆文室 宮田麻呂 平安時代前期の官吏・文室 宮田麻呂(ふんや-の-みやたまろ、?-?)。男性。839年、五位上になる。840年、筑前守になり、新羅の商人・張宝高と交易を行う。842年、前筑前守になり、来日中の新羅の廻易使李忠らと折衝した。843年、従者・陽侯氏雄に謀反を企てていると密告され、伊豆に流された。子・忠基は佐渡、安恒は土佐に流される。 863年、神泉苑御霊会で御霊(怨霊)祭神五柱の一人にされた。上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆火雷神 日本神話の火の神・火雷神(ほのいかずちのかみ)。父・賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)。玉依姫(たまよりひめ)が、川上から流れてきた丹塗矢(にぬりや、火雷神)を取りあげ孕み、雷神賀茂別雷命(かもわけいかずちのみこと)を産んだ。(『山城国風土記』逸文)。また、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の体から黄泉国で生まれた。石河瀬見小河で遊んでいた玉依姫の傍に丹塗矢になって流れ、姫が拾い床に置くと神になり、別雷神(わけいかずちのかみ)を産ませた。(『古事記』) 上御霊神社(上京区)の祭神の一人になる。 ◆狩野 永徳 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・狩野 永徳(かのう-えいとく、1543-1590)。男性。名は州信、重信、通称は源四郎、古永徳。父・狩野松栄の長男。1552年、祖父・元信とともに室町幕府将軍・足利義輝へ正月参賀に赴く。1566年、創建の大徳寺・聚光院の障壁画を父と制作する。1576年、織田信長の安土城、1583年、総見院、1585年、豊臣秀吉の大坂城、1586年、正親町院御所、1587年、秀吉の聚楽第、1588年、大徳寺・天瑞寺、1589年、後陽成天皇の内裏、1590年、京都御所などの障壁画を一門とともに手掛ける。東福寺法堂天井の龍図制作中に急逝した。龍図は弟子・山楽が引き継ぐ。48歳。 1565年に描いた「上杉本洛中洛外図屏風」には、御霊祭の祭列、当時の御旅所だった中御霊神社などが描かれている。永徳が御霊神社の氏子だったことによるという。 ◆小栗栖 祐玄 江戸時代前期の宮司・俳人・小栗栖 祐玄(?-1705)。詳細不明。男性。俳号は示右。子に景桃(元規)。小栗栖家28代・上御霊神社宮司になった。1670年、法橋、1677年、法眼、1685年、法印になる。1690年、上御霊神社での忘我句座で芭蕉らと知り合ったとみられる。選『俳諧八重桜集』(1692)がある。 祐玄により上御霊俳諧が盛行した。 ◆摂社・末社 ◈神明神社、稲荷神社、厳島神社、花御所八幡宮、大舞神社、天満宮社、多度神社、貴船神社、粟島神社、白髪神社が祀られている。 ◈長宮三十社に、左(西)より八幡宮、疫除社、白髭社、淡嶋社、大舞宮、天満宮、多度神社、貴船社、春原社、荒神社、稲葉神社、今宮神社、熊野神社、愛宕神社、熱田神社、多賀神社、厳嶋神社、猿田彦神社、貴布禰社、丹生神社、梅宮神社、八坂神社、廣田神社、吉田神社、日吉神社、住吉神社、龍田神社、廣瀬神社、大和神社、石上神社、大神社、大原神社、平野神社、春日神社、松尾神社、八幡神社、賀茂神社、鴨神社などが祀られている。 ◆御霊信仰・祭神 平安時代、平安京では人口流入により衛生状態が悪化した。頻繁に疫病が流行し、多くの死病者が出る。これらの疫病の原因は、時の政争により都を追われ、非業の死を遂げた人々の御霊(怨霊)が引き起こすと恐れられた。このため、御霊を神として祀ることで、疫神・疫病を鎮めようとした。この御霊信仰を祭りにした御霊会が産まれる。京都の夏祭りの多くは御霊会であり、当社祭礼は発祥の一つという。 当社の祭神については諸説ある。平安時代前期、794年、第50代・桓武天皇の勅願により、非業の死を遂げた桓武天皇の弟・崇道天皇(早良[さわら]親王、750?-785)の怨霊の祟りを恐れ、神霊を祀ったのを始まりとする。早良親王は、785年、長岡京造営長官・藤原種継暗殺事件に関与したとされ、淡路島に左遷され、断食死している。 その後、第54代・仁明天皇、第56代・清和天皇により、祭神が追祀された。 当社は本殿八座に次の8座を祀るとしている。 1.「崇道天皇」は、光仁天皇第2皇子・早良親王になる。 2.「井上大皇后(いのえの-おおきさき、717-775)」は、第45代・聖武天皇第1皇女・光仁天皇皇后)、桓武天皇の異母・井上(いのえ)内親王になる。難波内親王を呪い殺した嫌疑により、子・他戸親王(おさべ-しんのう、761?-775)とともに幽閉され、母子同時に死去した。毒殺されたともいう。 3.「他戸親王(おさべ-しんのう)」は、桓武天皇の異母弟で光仁天皇第4皇子になる。 4.「藤原大夫人(ふじわらの-たいふじん、?-807)」、藤原吉子命は、桓武天皇の夫人になる。謀反の嫌疑により、子・伊予親王とともに川原寺(弘福寺)に幽閉され飲食を絶たれ没した。 5.「橘大夫(たちばな-の-だいぶ、782? -842)」、橘逸勢命は、平安時代前期、842年の承和の変に連座して捕らえられ、伊豆へ流される途中で没した。 6.「文大夫(ぶんの-たいぶ、 ?-?)」、文屋(文室)宮田麿命(ふんやの-みやたまろ)は、反乱の嫌疑により伊豆に流された。 7.「火雷神(からいしん)」は、上記6神の荒魂になる。 8.「吉備大臣(きびの-おとと、695-775)」、真備命(まきび)は、藤原仲麻呂に疎まれ、筑前守に一時左遷された。 相殿5座に、三社明神(さんしゃみょうじん)4座、和光明神(わこうみょうじん)を祀る。 8神は、平安京鬼門に祀られ八所御霊大明神と称された。 井上、他戸、早良はいずれも桓武天皇の父の第49代・光仁天皇に関係がある。光仁天皇の皇太子・井上内親王は、その後廃位になり、後継の他戸親王も皇太子の地位を剥奪された。桓武天皇の弟・早良親王も、無実の罪を叫び亡くなる。山部王(後の桓武天皇)周辺の相次ぐ失脚、都での悪疫の流行により、御霊信仰は皇室のみならず、武士、庶民にも広がった。 また、祭神に伊豫親王(?-807)(桓武天皇第3皇子)、観察使(藤原仲成、764-810)を加えるともいう。仲成は薬子の変の主謀者とされ、捕えられて射殺された。藤原大夫人とは藤原広嗣(?-740)ともいう。広嗣は乱で挙兵し、斬殺された。 火雷神とは菅原道真(845-903)ともいう。道真は、太宰府左遷後に亡くなる。 当社は、歴代天皇の即位、大嘗祭、天下泰平祈祷、遷座祭には勅使、院使の差遣があった。皇子皇女降誕、胞衣納めの儀、御誕生日などの禁中諸事にも使が遣わされ幣帛料を奉った。 近代、第124代・昭和天皇、秩父宮、高松宮、三笠宮の成年式幣帛があった。 室町幕府、織田、豊臣、徳川将軍職の寄進もあった。 ◆建築 ◈西の「楼門(西門[さいもん])」は、江戸時代中期、寛政年間(1789-1800)に氏子の寄進により再建された。以前は朱塗りであり、『京名所絵』にも描かれている。近代、1925年に氏子より随神像2体が奉納されている。1937年に檜皮葺に葺き替えられた。現代、1970年に銅板葺になった。 2021年度に袖堀、2022年度に楼門屋根を銅板葺き替え、木部・金具も修理され、2023年3月に修復は竣工した。 ◈「四脚門(南門)」は、江戸時代前期、1623年頃に伏見城の遺構である四脚門を移築している。梁上両側に豊臣家家紋「五三桐」の透し彫りが残る。近代、1937年に氏子の寄進により檜皮葺きに葺き替えられた。現代、1970年に銅板葺に改められる。 2020年10月に、屋根の銅板葺葺き替え、木部・金具修理、礎石修復などが竣工した。 ◈「本殿」は江戸時代中期、1733に建立された。かつて賢所(かしこどころ)御殿であり、1755年に下賜された。現代、1968年1月に焼失し、1970年に復元されている。 入母屋造、正面に一間の唐破風向拝付、檜皮葺。復元後は、鉄筋コンクリート造、銅板葺、平屋建。 ◈「絵馬所」は、江戸時代中期、1755年に内裏の賢所権殿を移築し、改めている。 現代、2018年12月に修復工事が竣工した。棟木の修理、屋根瓦の葺き替え、土間をモルタルから御影石の四半敷に改めている。 ◆鳥居 境内社・八幡宮の鳥居は、江戸時代前期、1658年に建立された。明神鳥居、東照宮形であり、島木の反り増しはあり、島木鼻の切り様は水切、石造。 ◆文化財 ◈安土・桃山時代、1585年の「正親町天皇綸旨」、安土・桃山時代、1596年の「 後陽成天皇女房奉書」がある。 ◈室町時代後期、1499年以来の「奉書」、「弁官宣旨」、「御教書」、「奉加状、「寄進状」、「下知状」、「執達状」、「書状」など数十通がある。 ◈歴代宮司による「神社明細帳」には江戸時代後期、1862年の和宮降嫁の際の宣下に付き、金百疋御納の記述がある。 ◈「御所車(御牛車/御車)」は、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1645)/1600年頃、第107代・後陽成天皇の寄進による。御所車の現存例としてはほかに、葵祭で使用されている2輌以外にはないといわれている。 御霊祭では、道啓き(みちびらき)の神である猿田彦大神を祀り、神輿の先導をつとめる。 ◈神輿「南之御座(小山郷)」は、安土・桃山時代、1595年に第107代・後陽成天皇の寄進による。第106代・正親町天皇が使用した輿(こし)の鳳輦(ほうれん)を神輿に改作している。平安時代の古式に倣う。屋根頂上に鳳凰が付けられている。 ◈神輿「北之御座(今出川口)」は、江戸時代前期、1619年に第108代・後水尾天皇の即位の際に、その父・第107代・後陽成天皇が使用した鳳輦を寄進され、神輿に改作した。平安時代の古式に倣う。 ◈神輿「中之御座」は、近代、1879年/1877年に元貴舩社より当社に奉納された。神輿本体は、江戸時代中期の製作という。豪華絢爛な彫刻が施されている。朱色の絹を纏(まと)っている。入母屋造、屋根に千木を飾る。 ◈「指鉾(剣鉾/差鉾)」13基/15基がある。室町時代中期、1450年の御霊祭には鉾40-50本がお伴したという。(『康富記』)。現在でも御霊祭には、毎年、数基が出鉾している。 ▪「太刀鉾」は、鎌倉時代後期、1294年、第92代・伏見天皇寄進による。 ▪「龍鉾」は、室町時代中期、1431年、第102代・後花園天皇寄進による。 ▪「鷹羽鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1826年であり、身128.5㎝、茎51.4㎝、全長179.9㎝になる。護持する上木下町には、江戸時代後期、1816年の墨書がある差革(差袋)が残されている。 ▪「紅葉鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1838年であり、身127㎝、茎47㎝、全長174㎝になる。 ▪「寶鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1868年であり、身119.1㎝、茎41.2㎝、全長160.3㎝になる。 ▪「牡丹鉾」の茎銘は、近代、1888年であり、身136㎝、茎33.9㎝、全長169.9㎝ある。 ▪ほか剣鉾の銘としては、「蓬莱鉾」「枝菊」「矢的鉾」「鯱鉾」「菊鉾」「亀鉾「牡丹鉾」「柏鉾」などがある。 ◈絵馬舎(所)に江戸時代の儒者・皆川淇園(みながわ-きえん、1735-1807)筆という「咸原図」がある。 ▪江戸時代後期、安政年間(1854-1860)奉納の絵馬「鴨川浚砂(さらえ/ざらえすな)持図」は、江戸時代後期、1856年の鴨川浚渫を描いている。「砂持ち」とも呼ばれた。周辺の町民が出て、天井川化した川で堆積した土砂を運び出し、洪水防止作業を行っていた。さらに、仮装行列などの催しも行われ、祭り騒ぎになっていった。 ▪小林雪山筆の絵馬「騎上武者図」がある。 ◈現代、2018年の絵馬所の修復に伴い、絵馬・書画が奉納された。「平成御靈絵図」は筆・衣笠泰介、「天地悠々」は筆・由里本出、「榮宗枝於萬葉」は揮毫・吉川蕉仙、刻字・薄田東仙、下削・川本光春。 ◆出雲族・出雲寺 かつて、この一帯は山背国愛宕郡出雲郷と呼ばれた。平安時代、794年の平安遷都以前から先住していた出雲一族の居住する地域だった。 移住氏族である出雲氏は、天穂日命(あめのほひのみこと)を祖神とし、賀茂氏とともに北山城盆地の開拓に関わった。また、7世紀後半の武人・出雲狛(いずもの-こま)は、飛鳥時代、672年の壬申の乱で大海人皇子(おおあまのおうじ、第40代・天武天皇)に付き戦功をあげ臣の姓を賜った。出雲氏は平安京の貴族や政府の下級役人に仕えた。ただ、出雲氏の勢力は弱く、平安時代初期にはすでに衰微している。 この地にあった出雲族の氏寺・出雲寺は、奈良時代-平安時代の延暦年間(728-806)、690年代-700年代初頭とも、伝教大師(最澄、766/767-822)によって開創されたともいう。天台系の寺は上下2寺に分かれていた。(『今昔物語』巻20、『宇治拾遺物語』下末1) 「上(かみつ)出雲寺」は、上京区の上御霊竪町、馬場町、相国寺門前町(現在の上御霊神社境内)付近にあり、大寺だったという。延喜式七大官寺の一つ「御霊寺」とされる。「小山寺」の別名もある。最澄の開創であり、出雲氏の氏寺ともいわれる。平安時代中期、926年、上出雲寺には、金堂(7間4面)、講堂(5間4面)、食堂(5間4面)、鐘楼、三重塔2基、宝蔵、経蔵、南大門、中門などが建ち、金堂に丈六の釈迦如来像、千手観音像、講堂に毘沙門天像などを安置していた。(『出雲寺流記』)。その後、境内に鎮守社の御霊神社(上御霊神社)が創祀され、「御霊寺」ともいわれた。出雲氏の衰微、御霊神社の創始に伴い寺も衰退し、当社の御霊会の修法堂になる。江戸時代には、境内に観音堂だけが残った。 上出雲寺の旧仏「聖観音像」は、「出雲観音」「出雲路観音」と呼ばれたという。上出雲寺の廃絶により、上御霊神社の観音堂に祀られた。その後、近代、1868年の神仏分離令に伴い、1872年に近くの出雲寺(光明山念佛寺、上京区藪之下町)に遷された。 「下(しもつ)出雲寺」は、境内の南、現在の相国寺近くにあったとみられる。平安時代前期、839年、下御霊神社の創祀によってその修法堂になった。中世に、寺は下御霊神社とともに上京区藪ノ内町(新町通出水下ル西側)に移る。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により移り、南北朝時代に相国寺の創建に伴い消滅した。 出雲氏族と出雲井於(いのえ/いのへ)神社との関連も指摘されている。『延喜式』神名帳(927)の「出雲井上神社」とは御霊(上御霊)神社ともいう。ほかにも、出雲氏ゆかりの出雲高野神社、宇治郡天穂日命神社なども創祀された。 ◆花御所八幡 末社「花御所八幡」は、閑臥庵の東北小山(北区鞍馬口通寺町)にあった五所八幡社を、近代、明治期(1868-1912)に遷した。 また、室町殿内に祀られていた花之御所八幡宮を遷したともいう。花の御所にたとえて「御所八幡」とも称された。(『拾遺都名所図会』巻1) 祭神は五所である筑前大分、肥前千栗、肥後藤崎、薩摩新田、大隅正八幡になる。室町時代、第104代・後柏原天皇(1464-1526)の勅命によりこの地に遷したという。 近代以降、丹後・由良神社に遷したともいう。(『坊目誌』) ◆応仁・文明の乱 境内にあった御霊の杜は、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の発端になった。 室町幕府の弱体化の中で、8代将軍・足利義政下、管領家(かんれいけ)畠山、斯波家(しばけ)の跡目争いと、幕府管領の細川勝元と山名持豊(山名宗全)らの権力争いが絡んだ。 端緒になったのが「御霊合戦」であり、1467年旧1月18日、畠山政長(まさなが)は畠山義就(よしなり)への明け渡しを迫られた畠山邸に火を放つ。政長は御霊神社の森に布陣した。これに義就の軍が攻め込み、一晩の戦闘「御霊合戦」になる。政長方の細川勝元は、将軍により止められたため参戦しなかった。政長は、御霊神社拝殿に火をかけて逃走した。また、近くに広い声門師(しょうもんじ)池があり、その声門師の村にも火が放たれている。以後、11年にわたり戦乱が続いた。 なお、境内西の内構町(上京区)には、細川勝元邸があり、東軍の陣が敷かれた。陣内に構えたとして内構町の町名由来になった。 ◆碑 ◈ 江戸時代前期、1690年旧12月に、俳人・松尾芭蕉(1644-1694)は当社に向井去来、門人と参詣した。大津の乙州が江戸に発経つための宴が催され9人が参加した。当社宮司・小栗栖祐玄(俳号・示右)、その子・景桃丸が俳席を提供している。「年忘歌仙」を奉納した。 境内には芭蕉の句碑、「半日は 神を友にや 年忘れ」(『俳諧謔八重桜集』)が立つ。江戸時代後期、1865年に立てられている。 ◈富士谷御杖(ふじたに-みつえ、1768-1824)の詩碑が立つ。「底津磐根に宮はしらふと 志り高天原に氷水たかしるは ただかみつ世の宮つくりに あらず いでかしこきたくみの 神のたまはる斎砥は かしてむ 手斧得せよ てをの とくせよ」 富士谷は、江戸時代中期-後期の国学者だった。 ◈新村出(しんむら-いずる、1876-1967)の歌碑、「上御霊のみやしろに詣でてよめる 千早振 神のみめぐみ 深くして 八十ぢに満つる 幸を得にけり」(1956)がある。 新村は言語学者・文献学者であり、広辞苑の編者で知られている。 ◆氏子 氏子域には和歌・冷泉家、画家・狩野家、尾形光琳邸、茶道・千家、近現代の国語学者・新村出などがある。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の千日回峯行者は、京都大廻りの際に当社を拝する。 ◆遺跡 ◈近代、1936年頃、境内参集場付近から古瓦、円筒埴輪片が見つかっている。出雲寺の創建時の丸瓦、平瓦といわれている。瓦窯は、現代、1983年に発掘された蟹ヶ坂瓦窯(北区西賀茂)で造られたものだった。 藤原京の薬師寺(奈良県五條市)と同系の瓦という。寺は飛鳥時代、680年、第40代・天武天皇の発願により第41代・持統天皇が完成させた。 ◈境内の西の鳥居付近に「花御所八幡宮」跡の石標が立つ。花の御所には、鎮守として源氏の氏神・八幡神が勧請された。その跡地を示すという。ただ、実際には御所八幡町(烏丸通上立売下ル)にあったとみられている。 ◆御霊祭 平安時代前期、863年、平安京で「咳逆病」が流行し、朝廷主催の御霊会が神泉苑で始まったという。当社の祭礼、御霊祭は、この御霊の退散を祈願した御霊会を起源とし、京都で最も古い祭礼の一つとされている。かつては神幸祭(7月18日)から還幸祭(8月18日)の一カ月に渡り行われていた。 現在は社頭之儀(神幸祭)(5月1日)より渡御之儀(還幸祭)(5月18日)まで催されている。神幸祭行列では、太鼓・先導・御霊祭旗・祓便・楽人・猿田彦神旗・山車などが続く。還幸祭では総勢600人以上の祭列が巡行し、剣鉾が供奉し神輿3基、鉾・幸鉾・八乙女列・稚児列・武者行列・牛が曳く御所車などが加わる。 剣鉾を護持しており、太刀鉾・龍鉾・蓬莱鉾・枝菊鉾・矢的(やまと)鉾・鯱鉾・菊鉾・亀鉾・紅葉鉾・宝(寶)鉾・牡丹鉾・鷹羽鉾・柏鉾の13組になる。このうち現在は6組ほどが飾られている。現在の巡幸は3-4組であり、枠造りの台車で曳行されている。巡幸路は北回り・南回りがあり隔年交替になる。 神輿は神を乗せ市中を巡ることで、疫病を祓い清める意味がある。神輿は3基ある。「南之御座」は、小山郷神輿会の奉仕による。「ほいと、ほいと」との掛け声で担ぐ。「北之御座」は、今出川口京極神輿会(出町地区)の奉仕による。「ほいと、ほいと」との掛け声で担ぐ。「中之御座」は、末廣神輿会(出雲路地区)の奉仕による。「えらいやっちゃ、えらいやっちゃ」との掛け声になる。神社に帰着後は、轅(ながえ)を外した神輿に綱をかけ、22人の担ぎ手により拝殿上げが行われる。 神輿はかつて、京都御所の北門・朔平門(さくへいもん)にも巡行し、門前で神輿振りを行った。江戸時代には、天皇、皇族が高覧していた。近代、1868年の東京遷都後、1871年/1965年以来途絶えていた。 現代、2009年に神輿の御所巡行が復活する。2019年の改元を機に、第108代・後水尾天皇に下賜された御輿「北之御座」による御所巡行が行われた。 ◆中御霊社 本殿前に立つ石燈籠には「中御霊」と刻まれている。中御霊社は、近代、1871年まで中御霊町(広小路寺町東入)にあり、御霊神社、下御霊神社両社の御旅所だった。 旧境内地はほかにもあり、中御霊図子町、仲御霊町、両御霊町など地名として残る。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に「上御霊社」として挿絵入りで記されている。 ◆映画 時代劇映画「丹下左膳 百万両の壺」(監督・津田豊滋、2004年、日活)では、左膳(豊川悦司)らが金魚釣りをする場面が撮影された。 ◆唐板 境内の西にある老舗菓子店「水田玉雲堂」(上京区上御霊前町)は、疫厄病除けの菓子とされる「唐板(からいた)」で知られている。創業500年以上という。京都の最老舗になる。かつて境内に店を構えていた。現在は、境外社前すぐ近くにある。 最も古い菓子とされる「唐板」は、平安時代前期、863年、第56代・清和天皇が怨霊を鎮めるために神泉苑で御霊会を行った。この時、神前に厄病除けの煎餅が供された。「唐板煎餅(からいた-せんべい)」と呼ばれ授与されたことに始まる。以後、疫病除けの菓子として広まった。その起源は、遣唐使が伝えた菓子の技法によるともいう。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により一時途絶し、乱後、製法が復興された。1477年に御霊神社境内で売られていたという。近代以前まで、皇室に皇子が誕生すると、参詣後に、唐板を土産として求めていたという。 小麦粉、上白糖、卵、塩などが材料で、これを薄い短冊形(長方形)にして銅板の上で焼き上げる。甘く香ばしい風味があり、茶人にも好まれた。 ◆森・樹木 かつて境内の南にかけて、広大な森が広がっていた。森は「御霊の森(杜)」といわれ、現在の2倍の面積を有していたという。 境内にトウオガタマノキ、カゴノキ、クスノキ、カイノキ、ケヤキ、神明社にセンダンがある。 ◆中川 境内の南にある鳥居の西、南にはかつて中川という川が流れていた。 ◆花暦 4月下旬-5月上旬に、境内南の外堀にアヤメ科の多年草イチハツが咲く。江戸時代の絵師・尾形光琳(1658-1716)の紙本金地着色 6曲1双「燕子花図」はこのイチハツを描いたという伝承もある。光琳邸は境内近くにあったという。 ◆京都十六社朱印めぐり 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)は、現代、1976年に始まり当初は14社だった。古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。 専用の朱印帳で期間中に、全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆アニメ ◈アニメーション『有頂天家族』(原作・森見登美彦、制作・P.A.WORKS、2013年7月-9月、全13話)の舞台になった。第1期第4話で空中戦後、「奥座敷墜落」が当社境内に墜落する。他方、酒を飲む「赤玉先生」も登場する。 ◆祭礼 御霊祭(5月1日)では、かつて神輿渡御が京都御所に巡行し、天皇が観覧していた。 現代、2009年に御所巡行が復活する。 ◆年間行事 歳旦祭(9時より)(1月1日)、三が日(神酒接待)(1月1日-3日)、京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、節分祭・古神札焼納神事(2月3日)、紀元節(2月11日)、祈年祭(3月中旬)、御霊祭・神幸祭・社頭之儀(5月1日)、子ども神輿巡行(5月5日)、かがり火コンサート(5月第2日曜日)、御霊祭・還幸祭・渡御之儀(5月18日)、春季御内儀祭(5月28日)、夏越の大祓式・茅の輪くぐり(6月30日)、例大祭・小山郷六斎奉納・狂言奉納(8月18日)、七五三奉祝祭(11月15日)、火焚祭・湯立神楽奉納(11月18日)、秋季御内儀祭(11月28日)、大晦日(終夜開門)(12月31日-1月1日)。 月次祭さえずり市(毎月18日、5月を除く)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 上御霊神社の各案内板・説明文、『令和七年 御霊祭』、『飛鳥白鳳の甍 京都の古代寺院』、『京都古社寺辞典』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都の地名検証 3』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『鳥居』、『おんなの史跡を歩く』、『京の鴨川と橋 その歴史と生活』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都のご利益めぐり』、『京都のご利益手帖』、『京都絵になる風景』、『京都歩きの愉しみ』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 古社名刹巡礼の旅 42 御所界隈 京都』、御霊神社『御霊祭』 、『京都・湖南の芭蕉』、『京都の歴史災害』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「上御霊神社」、ウェブサイト「上御霊俳諧と 『八重桜集』-聖心女子大学学術リポジトリ」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|