|

|

|

| * | |

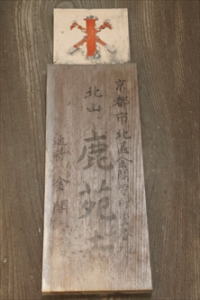

| 鹿苑禅寺・金閣寺 (京都市北区) Kinkaku-ji Temple (Golden Pavilion) |

|

| 鹿苑禅寺・金閣寺 | 鹿苑禅寺・金閣寺 |

|

|

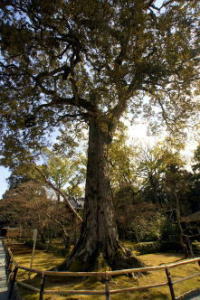

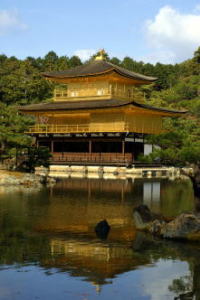

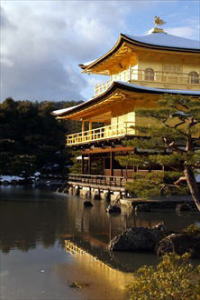

黒門        鐘楼     馬繋   イチイガシの大木(京都市指定天然記念物)、江戸時代以前のものという。市内で巨木の例は珍しいという。根元に大きな洞がある。   「世界遺産金閣鹿苑寺」の碑、1994年に登録された。    総門、天皇家から移されたとされている。  総門  総門、丸瓦の「五七桐」  舟形の一文字蹲(手水鉢)  庫裏  庫裏  庫裏、玄関  方丈玄関  唐門  鏡湖池と金閣        北原白秋「金閣寺み冬さむけく幽かなりふる雨あしの池の上にして」   金閣第三層(究竟頂)   金閣第三層(究竟頂)、「究竟頂」の扁額は、北朝第6代、歴代第100代の後小松天皇宸筆。  初層(法水院、ほすいん)  鳳凰   金閣の杮(こけら)葺の屋根、黄金の樋  初層(法水院、ほすいん)、足利義満坐像(左)、宝冠釈迦如来像  金閣の西にある漱清(そうせい)  境内北の北山と鏡湖池  鏡湖池に浮かぶ蓬莱島(葦原島)中央やや左の島に斜めに据えられた石が細川石  蓬莱島(葦原島)の鏡湖池北から見た三尊石(表)  蓬莱島の上にある三尊石(中)  蓬莱島の南にある三尊石(裏)  九山八海石  夜泊石  畠山石  赤松石    方丈(客殿)  方丈杉戸絵、森田りえ子作    「陸舟(りくしゅう)の松」、ゴヨウマツ  榊雲(しんうん)、鎮守社、春日明神を祀る。  銀河泉  巌下水  龍門滝と鯉魚石(りぎょせき)  石段の虎渓橋と金閣寺垣  金閣寺垣、石段の虎渓橋の両脇に作られている。  地蔵  安民沢(あんみんたく)と白蛇の塚  安民沢、多宝石塔、西園寺家の鎮守  茶室「夕佳亭(せっかてい)」、「風花や孤客を得たる夕佳亭」阿波野青畝  「夕佳亭」  「夕佳亭」、扁額「即休」  「夕佳亭」  「夕佳亭」、南天床柱  「夕佳亭」  「夕佳亭」、手水鉢、富士型  「夕佳亭」、茶筅垣  「夕佳亭」  「夕佳亭」周辺  「夕佳亭」、貴人榻   不動堂  不動堂  不動堂  不動堂  不動堂  茶き尼天社(だきにてん)、繁栄の神、不動堂の東にある。寺鎮守、福神稲荷。商売繁盛の信仰がある。  茶き尼天社  浄蔵貴所の墓  大日堂小祠  大日堂小祠  【参照】境内近くから望む左大文字山(231m)  【参照】五山送り火「左大文字」 【参照】五山送り火「左大文字」 左大文  【参照】境内より出土した石材を運んだ修羅、室町時代(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所の説明板より)  衣笠山、金閣寺の遠景  金閣寺 金閣寺 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた金閣寺、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示より |

金閣寺(きんかく-じ)は、北に大北山(おおきたやま、左大文字山)、南西に衣笠山を望む。境内は4万坪(132 231.4㎡)の広さがある。 正式には北山鹿苑禅寺(ほくざん-ろくおんぜんじ)と呼ばれている。金閣寺の寺名は、釈迦の骨(舎利)を祀る建物、舎利殿「金閣」に因む。山号の北山(ほくざん/きたやま)は、一帯の山が北山(きたやま)と呼ばれることに因んでいる。 臨済宗相国寺派山外塔頭、特別別格本山(特例別格地)。本尊は1面2臂の聖観世音菩薩坐像。 石不動明王は、首から上の病平癒、眼病平癒の信仰を集める。 1994年、「古都京都の文化財」の一つとして世界文化遺産に登録された。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 3つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。鹿苑寺(金閣寺)・鹿苑寺庭園は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 平安時代中期、この地は伯家(初代、花園天皇孫・延信親王)が所有していた。 鎌倉時代、1220年、公卿・西園寺公経が尾張の家領と交換し、この地を仲資王より手に入れ、寺院を営んだという。 1224年、西園寺公経の別荘「北山第(ほくさんだい/きたやまだい)」が建てられた。広大な境内を持つ別荘・氏寺である浄土宗の西園寺があった。さらに、複数の院坊、善積院、功徳蔵院、妙音堂、不動堂、五大堂、成就心院、法水院、化水院、無量光院などが建てられ、寝殿、滝、池も造られた。 1224年、西園寺で公経が亡くなる。 1225年、『明月記』に西園寺の記述がある。 1285年、北山第で西園寺実氏の妻・貞子の九十の賀が行われる。後宇多天皇、後深草院、亀山院が参加した。 南北朝時代、1335年、西園寺公宗が北条氏と謀反を起こしたとして処刑され、以後、西園寺家は衰微し、寺も荒廃する。 1362年、北朝第4代・後光厳天皇が北山に滞在する。境内は荒廃した。 南北朝時代、1382年、旧6月18日、足利義満は安聖寺(あんせいじ、後の鹿苑院)を日野宣子(無相定円)の中陰道場に当てる。 1383年、旧9月14日、足利義満、安聖寺で宣子の「一品忌」を営む。「鹿苑」の号を授けて鹿苑院とする。 1387年、旧10月14日、足利義満の命で鹿苑院で「一品忌」を営む。 室町時代、1394年、足利義満は、西園寺家の山荘を譲り受けたともいう。 1397年、義満は、河内国の領地との交換により、西園寺家から別荘を譲り受け大改修した。「北山第/北山殿(きたやまだい)」と名づけ、立柱、上棟になる。敷地には、義満のための北御所、夫人・日野康子の南御所、祟賢門院(後光厳天皇典侍)の御所、舎利殿の金閣、金閣と二層の廊下で繋がっていたという会所の天鏡閣、泉殿などが数多くの建物が建ち並んだ。西園寺は、室町頭(上京区)に移った。守護大名・大内義弘は、義満が造営に際して諸大名に人数の供出を求めたことに対し、唯一拒否し不評を買う。 1398年、金閣が建立される。義満は北山第に移り住み本邸にした。以後、亡くなるまでの10年間は、この地が政治の中心として機能した。義満は寝殿で安鎮法を修する。室町の邸は義持に委ねられた。 1399年、義満は相国寺に完成した七重大塔供養に、北山殿より出かけた。この頃より義満は定住する。義満は北御所、正室・日野康子は南御所、後円融天皇母・崇賢門院の御所という三御所が建てられていた。 1401年、北山第で沙汰始が行われる。政務が始まる。 1402年、義満は明よりの使者を北山殿に迎え歓待する。明の建文帝は、「爾日本国王源道義(義満)」の返書を送っている。以後、1407年まで明よりの使者を北山殿で歓待する。 1403年、義満は北山殿で受戒する。 1404年、義満は明よりの使者(正使・副使)と会う。使者は「日本国王之印」、永楽勘合を携える。前年に焼失した相国寺の七重塔の再建が企図され、北山殿で立柱式が行われた。北山第2期工事が始まる。 1408年、南北朝統一後、北朝第6代・歴代第100代・後小松天皇が、21日間にわたり行幸(北山殿行幸)し、「三舟三席の会」が催される。義満は次男・義嗣を親王として披露する。(『北山殿行幸記』)。世阿弥らは、2日間に渡り猿楽能を演じた。その宴の2カ月後、旧5月、義満は死去する。遺体は等持院に移され荼毘に付された。義満没後、康子はしばらく暮らした。父・義満に反感を抱く子・4代将軍・義持は、北御所に入る。 1409年、義持は三条坊門殿に移る。北山殿の建物が破却され、新御所に移された。北山殿は日野康子の居所になる。 1414年/1416年、北山殿の造営中の相国寺七重塔(北山大塔)が落雷により焼失したともいう。 1419年、康子が逝去する。北山殿の破却が行われる。舎利殿、護摩堂、法水院は残ったともいう。 1420年、義持は、紫宸殿(南禅院へ移築)、天鏡閣(南禅寺へ移築)、懺法堂(等持寺へ移築)、公卿間(建仁寺へ移築)などを解体した。この年以前、残された舎利殿は、禅寺の北山鹿苑寺とされる。勧請開山は臨済宗の禅僧・夢窓疎石(但し1351年没)による。開基は義満による。鹿苑寺の寺号は、義満の法号「鹿苑院殿」による。 1422年、義持が参詣する。文献初出の「北山鹿苑寺」があり、室町殿が渡御したという。(『兼宣公記』) 1438年、禅寺になる。 1439年、それまでの度弟院(つちえん)から十方刹(じっぽうさつ)に変わり、大愚性智が就いた。 1441年、「籤引き将軍」といわれた6代将軍・義教が暗殺された「嘉吉の乱(かきつのらん)」により寺は衰微する。 1458年、8代将軍・義政が参詣したという。旧10月15日に訪れ、紅葉を観賞した。この頃、仏殿、泉殿、書院、不動堂などが建てられていた。 1459年、義政が参詣する。「三重殿閣(金閣)」などが建てられていた。(『蔭涼軒日録』) 1465年、義政が参詣した。(『蔭涼軒日録』) 1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)で、境内に西軍の陣地が敷かれた。建物の破壊、焼失、観音像の紛失、庭園の樹木なども伐採される。金閣は焼失を免れる。(『大乗院寺社雑事記』) 1474年、足利義政、日野富子、9代将軍・義尚は、高雄への紅葉見物に出かけ、諸大名に諌められ鹿苑寺を訪れた。 1480年、義政は、北野経王堂、鹿苑寺御成を復活させた。 1484年、義政が参詣し、「金閣」と記されている。(『蔭涼軒日録』) 1485年、義政が参詣し、応仁・文明の乱(1467-1477)後、多くの樹木は伐採され、金閣初層の観音像も紛失し、新たな観音像が安置されていたなどと記されている。(『蔭涼軒日録』) 1487年、義政は、東山殿の観音殿建立に伴い、参照のために鹿苑寺を参詣している。この年、方丈が再建された。 1488年、客殿が完成する。 1504年、11代将軍・義澄が参詣する。 天文年間(1532-1555)、復興されている。相国寺の西笑承兌(さいしょう-しょうたい)が入り、独住の第1世になる。その弟子2世・鳳林承章は、庭園、伽藍の修復を行う。 1538年、梅叔法霖が金閣を修理する。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、中納言・宇喜多秀家が不動堂を再建する。 1574年、織田信長が相国寺に陣を敷いたため、相国寺の僧が鹿苑寺に移る。 1589年、豊臣秀吉は朱印状を下し、寺領350石とする。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、第108代・後水尾天皇の臨幸に際して、金森宗和は茶室「夕佳亭(せっかてい)」を建立したともいう。 1602年、西笑了兌は、方丈、庫裏を建立した。 江戸時代、見物者から観覧料を徴収することが始められる。 1603年、独住1世・西笑了兌が「章公譲与の目録」を記する。 寛永年間(1624-1644)、2世・鳳林承兌の時、金森宗和は茶室「夕佳亭」を建立する。以後、大書院、小書院、鐘楼など再興される。 1649年、公家・藤谷為賢の援助により金閣が修復された。以後、「金閣寺」と呼ばれる。 1661年、後水尾院(第108代)が行幸した。 1673年/1678年/延宝年間(1673-1681)、後水尾上皇(第108代)により方丈が再建された。 延宝年間(1673-1681)、4世・文雅慶彦の時、修造が行われ現在の寺観が整う。 1681年、黒川道祐は「鹿音寺十境」を定める。 貞亨年間(1684-1688)、文雅により大書院、小書院、鐘楼、鎮守などが再建され、現在の伽藍配置になった。 享保年間(1716-1736)、鐘楼、大書院が再建された。 1759年、伊藤若冲が大書院の障壁画50面を完成させる。 1781年、資金を得るために秘仏の開帳を実施した。 1788年、朱印高350石、寺家13宇あった。(『禅宗済家京五山相国寺本末牒』) 1802年、滝沢馬琴は金閣寺、銀閣寺の拝観料が銀1-10人までは2匁(もんめ)と記し、すでに観光寺院だったことを物語る。(『羇旅漫録』) 天保年間(1830-1844)、北澗は庫裏、唐門を再建する。 近代、上知により寺地の大半を失う。以後、衰微する。 1868年、茶室「夕佳亭」、拱北楼を焼失する。 1874年、「夕佳亭」が再建された。 1904年、金閣の解体修理が始まる。 1906年、修理が施されている。 1936年、喜劇王・チャールズ・チャップリンが訪れた。 現代、1950年、7月2日、学僧による金閣寺放火事件が起こる。(「京都新聞」)。北山殿の唯一の遺構だった国宝の舎利殿、足利義満の木像(国宝)、義満筆・後小松天皇筆の扁額などもなどもすべて焼失した。 1955年、金閣が再建された。 1956年、庭園が国の特別名勝・特別史跡に指定される。 1958年、方丈、大書院が修理される。 1987年、金閣の金箔が張り替えられ、天井画、義満像が復元された。 1989年、境内の池の遺構より応永期の北山殿造営に関わるとみられる修羅(しゅら)2基が発掘された。 1994年、「古都京都の文化財」の一つとして世界文化遺産に登録された。 2003年、金閣屋根が杮(こけら)葺になり、金箔の修理が終わる。 2005年より2年半、方丈の解体修理が行われた。 2015年、京都市埋蔵文化財研究所の発掘調査により、境内駐車場で室町時代の相輪破片が発掘された。義満が建造したという北山大塔の遺物ともみられている。 2018年、鏡湖池の南側で14世紀末に造成された「幻の池」が見つかったと発表された。 ◆西園寺 公経 平安時代後期-鎌倉時代中期の公卿・政治家・西園寺 公経(さいおんじ-きんつね、1171-1244)。男性。法名は覚勝、鞆絵(ともえ)大将。京都の生まれ。父・西園寺実宗、母・藤原基家の娘の次男。妻は源頼朝姪・一条能保の娘・一条全子。1221年、承久の乱で、後鳥羽上皇(第82代)の倒幕の企てを幕府に通報した。この頃、関東申次(もうしつぎ)になる。内大臣を経て、1222年、太政大臣になり権勢を誇る。1223年、従一位に進んだ。宋貿易で富を得て、1224年、京都北山の地(現在の金閣寺付近)に別業「北山第」を営む。仏堂「西園寺」を造営して移り住み、「西園寺殿」と称された。後に家名「西園寺家」の由来になる。1232年、九条道家とともに第86代・後堀河天皇の譲位、第87代・四条天皇の践祚を実現させた。74歳。 多くの荘園、宋貿易で富を得た。九条道家に嫁した娘は将軍頼経(九条頼経)を産む。孫娘は第88代・後嵯峨天皇の中宮、第89代・後深草天皇の中宮になり、皇室の外戚になった。琵琶、和歌をよくし、『新古今集』以下の勅撰集に多く入集。 ◆足利 義満 南北朝時代-室町時代前期の室町幕府第3代将軍・足利 義満(あしかが-よしみつ、1358-1408)。男性。幼名は春王、法名は道有、道義、法号は鹿苑院。父・2代将軍・義詮、母・紀良子は石清水八幡宮検校善法寺通信の娘、順徳天皇の玄孫に当たる。1366年、後光厳院より義満の名を賜り改名した。従五位下に叙する。1367年、10歳で将軍職を継ぎ、朝廷内で権力を振い、天皇祭祀の形骸化を謀る。地方の有力守護大名を弾圧し権力を掌握、公武権力共に手にする。1377年より、「花の御所」の築造を始める。夫人・日野素子が女児を産む。その後、亡くす。1378年、室町の「花の御所」に幕府を移す。権大納言に任ず。従二位。1380年、従五位。1381年、内大臣。1382年、左大臣、相国寺を建てた。1383年、源氏長者になる。奨学院、淳和院別当。准三后の宣下を受けた。1384年、右大臣を辞す。1390年、土岐康行の乱により土岐を滅ぼす。1391年、明徳の乱で幕府への反乱を撃破する。1392年、勢力の衰えた南朝を吸収し南北朝を合一、全国統一した。相国寺を建立している。1394年、義持に将軍職を譲り隠居する。実際には太政大臣として政治上の実権を握り続ける。義教が誕生した。1395年、出家して東大寺で受戒、道義と号した。1398年、北山第を立柱、1399年、大内義弘の謀反を鎮圧した。1401年、北山文化が盛んになり、明の倭寇取締。1402年、明の使僧を北山第に引見する。1403年、明帝より朝貢貿易上の「日本国王源道義」の詔書を受け取る。 1404年より、明との勘合貿易を再開した。北山に大塔建立を計画する。1405年、日野業子が亡くなる。1407年、日野康子を北朝第6代・第100代・後小松天皇の准母となす。1408年、北山第に後小松天皇を迎え、子・義嗣を親王とした。自らの上皇位を目前に急死した。病死とも、暗殺されたともいう。49歳。 臨川院の位牌には「鹿苑院太上(だいじょう)法皇」、相国寺過去帳には「鹿苑院太上天皇」と記されている。義満の、君主の地位を奪取する皇位簒奪(こういさんだつ)とする見方もある。没後、朝廷は「太上天皇」の称号を贈る。だが、幕臣会議で辞退になり、一日太上天皇に終わる。等持院で火葬され、鹿苑院に葬られた。 ◆足利 義嗣 室町時代前期の武将・足利 義嗣(あしかが-よしつぐ、1394-1418)。男性。法名は道純。父・3代将軍・義満、母・室町幕府評定衆摂津能秀の娘・藤原慶子(春日局)の次男。4代将軍・義持の異母弟。幼少で三千院に入室、稚児になった。1408年、義満は家の定めを破り、偏愛した義嗣を還俗させ康子の猶子にした。北朝第6代・歴代第100代・後小松天皇の北山第行幸は、義嗣を次期天皇として披露するものだった。だが、義満が急死し頓挫する。義持により、義嗣と母・春日局は北山第から追放される。1411年、従二位権大納言に上る。義持との間に対立が生じた。1415年、北畠満雅の乱、1416年、上杉禅秀(氏憲 )の乱が起こる。義嗣は神護寺に出奔、幕府は乱への関与を疑い義嗣を捕らえ、仁和寺、相国寺に幽閉される。1418年、義持の命により、義嗣は富樫満成に殺害された。戒名は「林光院殿亜相考山大居士」。25歳。 武家の身で初めて皇位に擬せられた。容姿端麗、笙に秀でたという。 ◆大内 義弘 南北朝時代-室町時代前期の守護大名・大内 義弘(おおうち-よしひろ、1356-1400)。男性。幼名は孫太郎、大内介、法名は秀山弘実。父・大内弘世。1371年以降、九州探題・今川貞世に父・弘世と共に従い転戦し、九州平定に努めた。1377年、懐良(かねよし)親王を奉ずる菊池武朝(たけとも)を破る。1380年、豊前守護、弘世の周防・長門守護職を継承した。この頃、大内氏に内紛があり、弟・満弘と転戦した。1381年、内紛は収まり、石見守護になった。1389年、3代将軍・足利義満の厳島参詣に周防国で持て成す。義満の上京に同行した。1391年、山名氏清らによる義満への反乱、明徳の乱では義満に味方した。安芸、豊前に出陣、戦功により周防など6カ国の守護を得た。1395年、朝鮮に遣使し、倭寇の取り締まり、朝鮮人の本国送還を行う。自らも貿易で富を得た。1392年、南北朝合一に尽力して功をあげた。1397年、義満は北山第の造営にあたり、諸大名に多額の費用と人数の供出を求めた。義弘だけは拒否し、以後、義満と対立する。1398年、少弐氏討伐のために九州に下向し、義満の命に背き上洛しなかった。1399年、鎌倉公方(くぼう)・足利満兼(みつかね)と反幕の応永の乱を堺に起こし敗死した。官途は周防介(すおうのすけ)、左京権大夫(さきょうごんだゆう)。44歳。 当初は堺・妙光寺に葬られた。後に山口・菩提寺の香積寺(こうしゃくじ)(現瑠璃光寺)に移葬された。 和歌、連歌に通じ、『新後拾遺和歌集』に入集。 ◆西笑 承兌 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗僧・西笑 承兌(せいしょう/さいしょう-じょうたい/しょうたい、1548-1608)。男性。号は月浦、南陽、字は西笑。山城(京都府)の生まれ。幼くして出家し、中華承舜(にんじょ-しゅうぎょう)の法を嗣ぐ。一山派の仁如集堯ら学ぶ。1584年、相国寺92世になり、夢窓派に転じた。1585年、五山・十刹・官寺の住持任免などに携わる鹿苑僧録(ろくおんそうろく)に就く。多くの寄進が相次ぎ、中興の祖になる。その後、南禅寺、再度、鹿苑僧録に就く。1592年・1597年、文禄・慶長の役で、南禅寺・玄圃霊三(げんぽ-れいさん)らと肥前国名護屋に赴き、朝鮮在陣の諸将への檄文作成を行う。1596年、明使の招来した明の国書を大坂城で読み、秀吉は「封爾為日本国王」に激怒し、慶長の役に繋がる。1600年、関ヶ原の戦後は徳川家康に仕え、対外交渉、畿内寺社に関わる。著『西笑和尚文集』『異国来翰認』、『鹿苑日録』中に、日記『日用集』がある。夢窓派。梵唄に優れた。60歳。 豊臣秀吉、徳川家康の政治顧問として重用され、寺社行政、明・朝鮮との外交文書の起草、朱印船貿易の朱印状の作成に関わる。 ◆鳳林 承章 安土・桃山時代-江戸時代前期の臨済宗僧・鳳林 承章(ほうりん-じょうしょう、1593-1668)。男性。号は竹窠。父・公家・勧修寺(かじゅうじ)晴豊。7歳で西笑承兌(せいしょう-じょうたい)の弟子になり、法を嗣ぐ。等持院住持、鹿苑寺2世、1625年、相国寺に入寺し、相国寺第95世になる。後水尾上皇(第108代)の帰依を得て、鹿苑寺の再興に尽力し、現在の寺観を整えた。1635年より34年間にわたる日記『隔冥(かくめい)記』を記した。76歳。 鹿苑寺には寛永文化の担い手の、五山僧、公家、林羅山、小堀遠州、金森宗和、千宗旦らの文人が集った。 ◆文雅 慶彦 江戸時代前期の僧・文雅 慶彦(ぶんが-けいげん、1621-1698)。詳細不明。男性。相国寺住持、鹿苑寺4世。77歳。 ◆伊藤 若冲 江戸時代中期-後期の画家・伊藤 若冲(いとう-じゃくちゅう、1716-1800)。男性。名は汝釣、字は景和、別号に斗米庵・米斗翁など。京都・錦小路の青物問屋「桝屋」の生まれ。1738年、父没後、4代当主。商いに興味を抱かず、妻帯肉食を拒み、狩野派の大岡春に学んだともいう。中国宋元画に学ぶ。花鳥、1752年頃、相国寺の僧・大典顕常より、若冲の居士号を与えられる。大典は若冲を支援した。萬福寺の中国僧・伯珣照浩とも交流した。1755年、40歳で家督を弟・宗巌に譲り、隠居し作画に入る。1758年頃、「動植綵絵」連作着手。1759年、鹿苑寺大書院障壁画50面を制作する。1765年、「動植綵絵」を相国寺に寄進(1770年完了)。1767年、拓版画「乗輿舟」制作した。1776年頃、石峰寺五百羅漢の石像を建てる。1788年、天明の大火で家を焼かれた。1791年頃より、石峰寺の門前に草庵「斗米(とべい/とまい)庵」を結び、斗米翁とも号した。一時、相国寺・林光院に住した。85歳。 鷄の写生に専念する。「筋目描き」「枡目描き」「点描画」などの手法も採り入れる。写実と新奇の画風により「奇想の画家」といわれた。石峰寺境内に墓がある。相国寺には生前墓の寿蔵がある。 1759年、鹿苑寺大書院4間、狭屋之間の床壁、襖に障壁画50面を制作する。独創性において新境地を開いた水墨画の傑作といわれた。 ◆浄蔵 貴所 平安時代前期-中期の天台宗の僧・浄蔵 貴所(じょうじょう-きしょ、887-946)。男性。浄蔵。京都の生まれ。父・諌議太夫殿中監、文章博士・三善清行の第8子、母・第52代・嵯峨天皇の孫ともいう。4歳で千字文を読み、7歳で父を説得し仏門に帰し、熊野、金峯山などで苦行を積んだという。902年、12歳で宇多法皇(第91代)に会い、弟子になる。清涼房玄昭のもとで受戒し、三部大宝などを受け、大恵大法師に悉曇(しったん)の音韻を習得する。909年、菅原道真の怨霊に苦しむ藤原時平を護持祈念し、2匹の青竜が時平の左右の耳から頭を出したという。19歳で、比叡山横川に籠り、毎日法華六部誦経、毎夜六千反礼拝を行う。940年、横川首楞厳院で平将門降伏の祈禱を修し誅滅(ちゅうめつ、罪人を攻め滅ぼす)を予言した。八坂庚申堂(金剛寺)を建立し、948年、五重塔が西に傾き、験力を持つという東隣の雲居寺・浄蔵の加持により元に戻したという。(『元亨釈意』)。952年、浄蔵の加持祈祷後、子の刻(午前零時)、乾(北西)の微風により五重塔と宝鉾が動き、唸り、大地が揺らぎ、元に戻ったという。(『大法師浄蔵伝』)。寺に入った賊十数人を大声で一喝し失神させ、その罪を諭したという。964年、雲居寺で亡くなり、西向きに正念したという。 密教 顕密、悉曇、天文、医学、卜筮、管弦、文章、技芸に通じたという。各所で呪力を発揮し、予言と奇跡を起こした。そのため、天皇から庶民にいたるまで、神人、生き仏として尊んだという。死んだ父を蘇生させ、堀川の一条戻橋の名の由来になったという。祇園祭の山鉾・山伏山の人形は浄蔵がモデルといわれている。著『胎蔵界浄蔵私記』。74歳。 金閣寺(北区)の唐門近くに墓と伝えられるものがある。 ◆三島 由紀夫 近現代の小説家・劇作家・三島 由紀夫(みしま-ゆきお、1925-1970)。男性。本名は平岡公威(きみたけ)。東京四谷(現・新宿区)の生まれ。父・梓(あずさ)、母・倭文重(しずえ)の長男。1931年、学習院初等科に入り、高等科まで学習院で学ぶ。1944年、小説集『花ざかりの森』を刊行した。恩師・清水文雄を通じ国文学を知り、日本浪曼派の影響を受けた。1944年、東京帝国大学法学部に入学した。1945年、勤労動員先の工場で敗戦を迎える。1946年、官吏を辞し、川端康成の推薦で短編『煙草』を発表した。1949年、長編『仮面の告白』で作家としての地位確立した。1950年、『愛の渇き』、『青の時代』、1951年-1953年、『禁色』を発表した。1952年、ギリシア訪問し、1954年、『潮騒(しおさい)』、1956年、『金閣寺』で頂点に達した。戯曲集『近代能楽集』、1957年、戯曲『鹿鳴館』、1959年、『鏡子の家』を発表する。1961年、短編『憂国』で二・二六事件の青年将校を描く。1963年、評論『林房雄論』、1965年、自ら製作・脚色・監督・主演した映画「憂国」を公開した。戯曲『サド侯爵夫人』を刊行した。1966年、『英霊の声』に至る。「文武両道」を唱え、1967年、自衛隊に体験入隊し、1968年、憲法改正を求める組織「楯(たて)の会」を結成する。1970年、11月25日午前、「楯の会」の学生ら4人とともに、自衛隊市ヶ谷駐屯地の総監部を襲う。隊員に決起を呼びかけ、果たせず総監室で割腹自殺した。(三島事件 ) 。長編『豊饒(ほうじょう)の海』(全4巻)は絶筆になった。45歳。 墓は多磨霊園(東京都)にある。 ◆水上 勉 近現代の小説家・水上 勉(みずかみ/みなかみ-つとむ、1919-2004)。男性。福井県の生まれ。父・宮大工職・覚治、母・かんの次男(5男1女)。1924年、本郷村小学校野尻分教場に入学し、1925年、本郷小学校本校に転入する。1929年、10歳で口減らしのため、京都の相国寺・瑞春院に入る。1カ月ほど修業し帰郷した。1930年、瑞春院に入り山盛松庵の許で修業した。1931年、得度し沙弥になり、大猶集英と称した。室町第一小学校に転入し、禅門立紫野中学校に入学する。1932年、2月、瑞春院を脱走し引き戻され、相国寺・玉龍庵に入る。11月、天龍寺派別格地衣笠山等持院の徒弟になり、承弁に改める。1934年、私立花園中学校3年に編入学した。1936年、私立花園中学校を卒業後、還俗する。伯父の下駄屋(下京区八条坊城)で働き、後にむぎわら膏薬の西村才天堂で行商をした。1937年、立命館大学文学部国文学科に入学し、12月、退学する。1938年、染物屋(堀川上長者町)に転居し、京都小型自動車組合の集金人をした。後に京都府満州開拓青少年義勇軍応募係になり、府下を巡回する。8月、満州に渡り、奉天の国際運輸会社で苦力監督見習いになる。11月、喀血して石川病院に入院した。1939年、 2月、帰国し生家で病気療養し、文学に目覚める。8月、徴兵検査を受け丙種合格になる。9月、『月刊文章』に『日記抄』を投稿し、小説家・高見順の選で選外佳作になる。1940年、小説家・丸山義二の紹介で日本農林新聞社に勤めた。1941年、報知新聞社校閲部、学芸社、三笠書房に移る。雑誌『新文学』の同人になり、高橋義孝、福田恒存、梅崎春生、野口富士男らを知る。加瀬益子と同棲し、長男が生まれた。1942年、守谷製綱衡所工場に移る。1943年、映画配給公社に 転職した。松守敏子と結婚する。後に日本電気新聞社に移る。1944年、 戦時のため郷里に疎開し、福井県大飯群青郷国民学校高野分校に助教として赴任した。5月、召集を受け、第十六師団中部第四十三部隊輜重輓馬隊に入隊する。7月、除隊になり、高野分校で教鞭をとる。1945年、終戦を迎え上京した。虹書房を興した。1946年、『新文芸』の編集員になり、小説家・宇野浩二の原稿を疎開中の信州松本に貰いに行き、以後、師と仰ぐ。1947年、虹書房は倒産し、文潮社に移る。1948年、浦和市に転居した。7月、宇野の推薦で処女作『フライパンの歌』がベストセラーになる。1949年、 妻は長女を残し家出した。東京に転居する。1951年、 離婚し、1952年、子を郷里に預け、雑誌社・業界新聞社に勤務した。1956年、西方叡子と再婚し、子を呼び寄せる。1957年、松戸に転居し、洋服行商で生計を立てた。1959年、 松本清張の『点と線』に刺激され、『霧と影』で文壇に戻る。新社会派推理小説として評判を得た。東京に転居する。1961年、『海の牙』で日本探偵作家クラブ賞を受賞した。瑞春院の体験を題材に『雁の寺』で、直木賞受賞を受賞した。 1963年、身体障害児問題について問題提議する。1965年、リハビリ施設「太陽の家」を設立し理事になる。1966年、『城』で文藝春秋読者賞を受賞した。1971年、『宇野浩二伝』により菊池寛賞を受賞する。1973年、『北国の女の物語』『兵卒の鬣(たてがみ)』で吉川英治文学賞を受賞する。1975年、『一休』で谷崎潤一郎賞を受賞した。1977年、『寺泊』で川端康成文学賞を受賞する。1980年、『あひるの靴』で斉田喬戯曲賞を受賞した。1984年、『良寛』で毎日芸術賞を受賞する。1985年、郷里に「若州一滴文庫」を設立した。1986年、日本芸術院賞恩賜賞を受賞した。1992年、東京都文化賞を受賞した。1998年、文化功労者に選ばれる。2002年、『虚竹の笛』で親鸞賞を受賞した。2004年、長野県で亡くなった。85歳。 ほかの作品に『五番町夕霧楼』(1963) 、『越前竹人形』 (1963) 、『飢餓海峡』(1964) など。映像化・舞台化された作品も多い。 ◆林 養賢 近現代の学生僧・林 養賢(はやし-しょうけん、1929-1956)。男性。京都府舞鶴市の生まれ。生家は寒村の貧しい寺だった。父は結核を患う。幼い頃から吃音で疎外感を抱く。1944年、16歳で鹿苑寺(金閣寺)の徒弟に出る。得度、修行し大谷大学に通った。1950年、7月2日未明、鹿苑寺(金閣寺)に放火し焼失させた。自殺を計り山中で発見され、一命は取り止めた。 懲役7年の判決を受け服役する。恩赦減刑による刑期満了で釈放された。入院し、1956年、病死した。26歳。 犯行に及んだ動機を「金閣の優美さをのろい、反感をおさえきれなかった」と語る。事件は、小説家・三島由紀夫の『金閣寺』(1956)、小説家・水上勉の『五番町夕霧楼』(1962)の題材になった。 ◆仏像・木像 ◈方丈室中、須弥壇の本尊「聖観世音菩薩坐像」(40.4㎝)は宝冠、定印、結跏趺坐している。江戸時代前期、1678年、金閣寺再興の際に文雅慶彦和尚が、大仏師・忠円に命じて造仏したという。ただ、室町時代、14世紀後半(15世紀前半にかけてとも)、院派による造仏ともいう。脇侍は「梵天」「帝釈天」を安置している。 ◈方丈須弥壇にはほかに勧請開山「夢窓疎石像」、開基「足利尊氏像」、中興の祖「文雅慶彦像」が安置されている。 ◈不動堂の本尊「不動明王立像」(重文)(164㎝)は、「石(いわ)不動」、「北山不動」ともいわれ、岩座の上に立つ。鎌倉時代前期、1225年に創建された北山第の西園寺護摩堂本尊として安置されていたともいう。南北朝時代、1342年作ともいう。かつては、毛が貼られていたという。和泉砂岩製。 石不動ではなく、本尊脇壇に安置されていた木造「不動明王像」が、かつて西園寺護摩堂に安置されていたともいう。南北朝時代『増鏡』にも「生身の不動」と記されている。 ◆金閣 「金閣(舎利殿)」は宝形造、杮(こけら)葺の山荘楼閣になる。三層殿閣であり、和様と唐様(禅宗様)、公家文化と武家文化の折衷が見られる。また、住宅と仏寺を折衷している。 舎利殿の名称は、西芳寺舎利殿に因む。南北朝時代、1398年に建てられ、「金閣」の文献初見は室町時代後期、1484年になる。「重々殿閣」、「三重殿閣」とも呼ばれた。現代、1950年に焼失し、1955年に再建された。 現在は二層、三層に漆塗の上に金箔を張る。このような重層の建物は、安土・桃山時代以前ではまだ珍しいものだった。現代、1960年の再建時には、10㎝角の金箔10万枚(2㎏)、その後の補修では金箔20万枚(20㎏)が使われた。 なお建築当初、三層のみは、いまよりも西よりに造られていたともいう。また、金閣は池中に建てられ、北にあった重層の天鏡閣とは空中廊下で繋がっていたという。創建当初、二層に金箔が張られていたかについては異説もある。 ◈初層「法水院(ほすいん/ ほっすいいん)」は、平安時代時代(894-1285)の寝殿造風になる。また、遊芸、舟遊びの出来る釣殿でもあった。南の正面1間の吹き放しに広縁、四方に高欄、5間の蔀、東西側面の南側に板扉(妻戸)が開く。金箔は張られておらず、白木造、白壁になる。南面の柱間に半蔀(はじとみ)があり、板敷になる。江戸時代に改築され、北西側の須弥壇西に、江戸時代前期、1649年に須弥壇が設けられる。以降は天台僧の法服をまとう義満坐像を祀る。義満は天台僧であり、華厳僧、禅僧でもあり、政治のみならず、仏教世界でも支配者であり続けることを望んだ。正面に宝冠を被る宝冠釈迦如来像が安置されている。これらは、鏡湖池越しに見ることができる。西に池に迫り出して、切妻造の釣殿様の「漱清(そうせい)」が設けられている。足利義政がここで手水を使って上がった。池に突き出し、初層の縁と繋がる。 かつて、西と北に腰掛が設けられ、床は舟泊(ふなどまり)になっていた。初層と第二層の間に屋根はなく、二層に外縁がつく。現代、1950年以前に四隅には柱があった。5間4間、正面に広縁、四周に落縁、蔀戸、平安時代の寝殿造風。 ◈第二層仏堂の「潮音洞(ちょうおんどう)」は、鎌倉時代の武家造の仏間風になる。初層と同じ大きさになる。南面を正面とし、四方に高欄付縁がある。西に仏間の潮音洞があり、南面には2間の吹き放しに広縁と高欄が付く。広縁部の柱は、2カ所抜きの長い持放し、中央に板扉、その左右に格子窓が開く。内壁と床は漆黒塗りになる。 西の部屋の須弥壇中央に、宣教師ルイス・フロイスによれば、少なくとも16世紀には、足利義満、夢窓疎石の2像が置かれていた。かつて、足利義満筆「潮音洞」の扁額が掲げられていた。現在は岩屋観音坐像と周りには四天王立像が安置されている。天井画は金地に飛天が描かれ、鏡のように反射する床面と壁面に、仏像と天井絵が写し出される趣向という。外の高欄と壁にも金箔が貼られている。縁の天井画は、鳳凰と龍、黄金の壁は舞良戸(まらいど)、板壁になる。仏間の東には舞良戸のある長形の部屋がある。金箔。5間4間、正面に広縁、四周に落縁、蔀戸、鎌倉時代の武家造、仏間風。宝形造の屋根は杮葺。 ◈第三層仏堂の「窮竟頂(究竟頂、くつきょうちょう)」は、禅宗仏殿風(唐様)の様式で、四方に高欄付縁、部屋は三間四方の板敷になる。天井と壁は金箔が貼られ、床は漆黒塗りになる。四方に桟唐戸が開けられ、その両脇に明障子(あかりしょうじ)のある花頭窓(かとうまど)、火灯窓(ひとうまど)がある。外光は黄金色の室内を輝かせ、黒塗りの床が反射して黄金に輝く。 当初は、阿弥陀三尊、二十五菩薩が安置されていたという。いまは、中央に仏舎利が安置されている。外壁にも金箔が施されている。北朝第6代・歴代第100代・後小松天皇宸筆「究竟頂」の扁額がかかる。鏡天井、床は黒漆塗り。双折桟唐戸を藁座に吊る。黄金の樋は大正期に付けられたという。 創建当初は、三層のみに金箔が貼られていたという。また、三層部分だけは西寄りに建てられていた。室町時代後期、1537年、1538年の修理工事の際に東に移され、現在のようなすべての層の中心軸が中央にある形になったという。 現代、1950年の放火で焼失し、1955年に再建され、建築当初の金閣が再現された。また、1987年に、漆の塗替え、金箔の張替えが行われた。2003年に屋根も葺き替えられる。金箔には、以前の5倍の「五倍箔」(厚さ5/10000㎜)という金箔10.8㎝四方が20万枚(全体で総重量20㎏、総工費7億4000万円)が使われた。厚めの金箔を使用したことで、室町時代の金箔技術の復元が行われた。方3間、四方中央に桟唐戸、唐様(禅宗様)仏殿風。宝形造の屋根は杮葺。 ◆鳳凰 金閣の第三層仏堂の屋根上、露盤上に飾られている鳳凰は南を向いている。現在取り付けられているものは2代目であり、現代、1987年に取り付けられた。 初代は、室町時代作で、銅製に金箔が施されていた。明治期の修理の際に尾が破損たため、取り外され保管されていた。このため、1950年の金閣寺放火事件でも幸いに焼失しなかった。現在は、創建時の唯一の遺構になる。 ◆建築 大門、供侍、鐘楼、庫裡、唐門、方丈、書院、金閣、拱北楼などが建つ。 かつてこの地には、公家・藤原公経の北山第が営まれていた。45尺の瀑布、碧瑠璃の池水、泉石の清澄などがあったという。(『明月記』)。その後、室町幕府3代将軍・足利義満により北山殿が建てられる。義満は北御所に、日野康子は南御所、後円融天皇生母・崇賢門院の御所などが並んでいた。舎利殿(金閣)のほかに、天鏡閣、護摩堂、懺法堂、紫宸殿、泉殿、看雪亭、釣殿などが建てられた。義満没後、義持は北山第の建物を他へ移している。天鏡閣は南禅寺へ、寝殿は南禅院、懺悔胴は等持寺、公卿の間は建仁寺などへ移されたといわれている。 ◈「方丈(客殿)」は、安土・桃山時代、1602年に建てられ、江戸時代前期、1678年に後水尾天皇の寄進により建て替えられた。現代、2005年より2年半かけて解体修理が行われた。6室あり、南西より檀那の間、室中、礼の間、北西より上間後室、仏間、下間後室がある。西端に狭屋之間、南に縁があり方丈庭園が広がる。2007年、茶席「常足亭」が建てられた。 ◈「大書院」は、江戸時代前期、貞亨年間(1684-1688)に建立された。 ◈「拱北楼(きょうほくろう)」は、近代、1894年に再建された。かつての義満の居間の旧跡になる。「北辰之居其所衆拱之」に因んでいる。 ◈「庫裏」は、室町時代後期、明応・文亀年間(1492-1504)、江戸時代後期、1835年、1835年-1836年に建てられたともいう。近年、1987年までは宿坊として使われた。切妻造、桟瓦葺、禅宗様式、入母屋造玄関付。444.3㎡。 ◆七重塔 足利義満(1358-1408)は、室町時代前期、1404年に北山殿に巨大な七重塔「北山大塔(北山御塔/ 北山殿御塔)」の建造を始めた。「東寺百合文書」の史料「鎮守八幡宮供僧評定引付」によると、1403年に塔建設の準備が始まり、東寺領久世上下荘より人足が徴集された。1416年、塔は完成目前で落雷により焼失する。以後、詳細不明のまま「幻の塔」といわれた。 なお、これに先立ち、相国寺七重塔(110m/109m)は鎌倉時代後期、1309年に完成し、室町時代前期、1403年に焼失している。北山大塔は、この相国寺七重塔の再建の意味があり、相国寺七重塔に匹敵する日本最大級の仏塔とみられている。義満は、平安時代の白河法皇(第72代)の法勝寺九重塔を意識し、凌駕する塔を企図していたという。なお、北山大塔は、現存する東寺五重塔(55m、相輪直径1.6m)の1.5-2倍の高さを誇った可能性がある。 現代、2015年、京都市埋蔵文化財研究所により、金閣寺境内東側の駐車場で発掘調査が行われた。現存する土壇(高さ2m、40m四方)付近で、室町時代の溝より相輪(金鍍金、青銅製、推定相輪直径2.4m)の破片が3片見つかった。最大のものは幅37.4㎝、高さ24.6㎝、厚さ1.5㎝、重さ8.2㎏あった。これらは、北山大塔の遺物とも推定されている。また、土壇そのものを大塔の基壇とする見方もある。 2020年の京都市文化財保護課による土壇南西隅の発掘調査により、室町時代の焼けた土層中より木片が発見された。放射性炭素年代測定によると、鎌倉時代前期-中期、1225年-1274年のものであると確定した。 ◆不動堂 境内東北の不動堂(北山石不動堂)は、かつて不動明王像を安置する石室礼堂として建てられたとみられている。明王院ともいう。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に、武将・宇喜多中納言秀家(1572-1655)により再建された。現代、、1962年に解体修理されている。入母屋造、本瓦葺。 本尊は、弘法大師作という等身大の石造の「不動明王立像(石[いわ]不動明王)」を安置する。鎌倉時代初期の作ともいう。金閣造営以前、西園寺公経により造営された西園寺の遺仏とみられている。かつて滝下にあり、生身で摂津国より蓑笠を着て歩いて訪れたとの伝承がある。(『増鏡』)。足利義満の時代には、一般人の参詣は許されていなかった。室町時代、公卿・三条西実隆(1455-1537)、公卿・歌人・鷲尾隆康(1485-1533)も詣でている。2月節分、8月16日の開扉法要があり、一般公開されている。 鎌倉時代作、木造の「不動明王立像」(重文)も安置されている。かつて、西園寺護摩本堂に安置されていた。首から上の病、特に眼病に霊験あらたかという。 ◆茶室 茶室「夕佳亭(せっかてい)」は、宗和流茶道の祖、安土・桃山時代-江戸時代の金森宗和(重近、1590-1656)好みと伝えられる。江戸時代前期、1680年の第108代・後水尾天皇の没後、当時の住持・鳳林承章が命じ、宗和が建立したという。江戸時代後期、1868年に焼失し、1874年に再建された。 「夕佳亭」の名の由来は、茶室からの夕日に映える景色が殊に佳しいということに因るという。 寄棟造、茅葺、三畳敷の席に勝手と土間の主屋、切妻造、杮(こけら)葺で、二畳敷の「鳳棲楼」と呼ばれる上段の間が連なる。この土間右手に斜めに迫り出した上段の間は、後水尾天皇行幸の際の御座所ともいう。扁額「即休」が掛る。かつて「即休亭」とも称した。南天床柱、床の三角形の棚、「萩の違い棚」には、古木「鶯宿梅(おうしゅくばい)」が使われている。第62代・村上天皇の時、清涼殿前の梅が枯れたため、紀貫之の娘・紀内侍(きのないし)の家の梅を移し植えた。枝に「勅なればいともかしこしうぐひすの宿はと問はばいかが答へむ」という歌が結んであった。天皇は歌に感じ、梅の木を返したという。(『拾遺集』『大鏡』)。また、「南天(難を転じる)の床柱」で知られている。土間に竈がある。 手水鉢は、8代将軍・足利義政が愛用したという富士型になっている。義政遺愛という灯籠も据えられている。貴人榻(きじんとう)は、貴人の腰掛石であり、室町幕府より移したという。 ◆庭園 ◈衣笠山、左大文字山を背景とした池泉回遊式・舟遊式庭園(特別名勝・特別史跡)には、2000坪(6600㎡)という鏡湖池(きょうこち)が広がる。庭園全体は28000坪(92561㎡)を有している。かつては、その1.5倍の広さを誇った。江戸時代以前、園地は南に広がっていた。江戸時代後期、一度、創建当初の池泉に戻され、その後、現在のように再び改修されたとみられる。 庭は、金閣初層の法水院から南の庭を見るように、求心的に主景が造られている。池には舟を出して詩歌管弦の宴も開かれていた。池は浄土曼荼羅に描かれた七宝池を表すともいわれ、神仙思想も取り入れる。極楽浄土の様相も表している。 池には、最大の中島である蓬莱島(葦原島)があり、表(北)、中、裏(南)の三組の三尊石が組まれている。そのほか7つの島(全体では10)がある。西より淡路島、入亀島、出亀島、亀島、鶴島。南正面の鶴島と亀島は対峙しており、最古の例という。また西の出亀島と入亀島がある。亀石、鶴石が多く、ほかには見られない。石組は荒磯を表している。 入亀島の北中央には前石のある三尊石が組まれている。西芳寺の写しという。中央の石は1.8m、10tあり、前石が据えられている。台座石、蓮華石ともいう。西芳寺の長島の南岸には、護岸石組の「横石三尊の石組」(跨はん、浄土宗の阿弥陀如来・観音・勢至菩薩、また禅宗の釈迦如来・文殊・普賢菩薩)が見られる。石組は、金閣寺の葦原島、銀閣寺の白鶴島に写された。 金閣のすぐ南に須弥山世界の象徴である「九山八海石(くせんはっかいせき)」は、明の太湖(洞庭湖とも)から遣明船による勘合貿易ではるばる運ばれたという。豊臣秀吉による聚楽第造営の際の「石狩り」も免れたと伝えられる。「畠山石」は畠山氏により寄進された。出島の北にあり富士山の形をしている。「赤松石」は播州守護・赤松義則から寄進を受けた。義満は3歳で京都を逃れ、赤松氏白旗城に預けられた。葦原島東に傾斜して立つ「細川石」(2m)は、細川頼之の寄進による。諸大名が贈った各地の銘石が配されている。 金閣の東にある「夜泊石(よどまりいし)は、池に4石が一列に置かれており、舟屋の礎石をそのまま、夜に港に停泊している舟に見立てたという。ただ、実際に船着き場に出入りする舟を繋ぎとめるために用いていたという。この石の間に舟を入れることで船体を安定させ、乗り降りを容易にしたという。 庭は、平安時代の様式である州浜ではなく、護岸を石組にした。地上の仙境であるとともに、豊葦原瑞穂国、日本列島を表していた。義満は、鏡湖池東南の釣殿より金閣を愛でたという。金閣最上部の窮竟頂(くちきょうちょう)は、出家した義満が公武より上にあることを暗示するものだった。鏡湖池には、日本列島を表わす島が造られ、義満はこれらの島々を見下ろし、全国制覇を目論見んだという。 ◈現代、2018年、鏡湖池の南側で池跡(東西115m、南北80m)が確認されたと寺より発表された。2016年-2018年の京都市埋蔵文化財研究所の発掘調査により、池跡の平坦面(東西76m、南北45m)、池の北東に礎石建物跡(礎石30㎝四方、東西5.4m、南北6m)が発見されている。 14世紀末に、足利義満が北山殿の整備に際し、池などを造成させたとみられている。ただ、池底の防水対策は施されておらず、水を張った痕跡もなかった。池は、室町時代前期、1408年の義満没後、未完成のままに残されたとみられている。江戸時代の絵図『北山鹿苑寺絵図』(1790)には、鏡湖池の南側の現在地に空池として描かれている。以来、「幻の池」「謎の池」と呼ばれていた。 周辺の堤(1m)は、室町時代後半(15世紀後半)に嵩上げ造成(2m)されている。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)などの戦乱期に備え、防御施設の土塁として転用されていた。 ◈方丈庭園(非公開)は、相阿弥の作庭という。後水尾天皇手植という侘助椿がある。巨石の女龍石、布袋石、走馬石、蟠龍石、露盤石などが配されている。 ◆龍門滝 「龍門滝」は一段の滝組になっており、滝の高さは2.3mある。水は直立した「鯉魚石(りぎょせき)」の頭に落ち、鯉魚石は水分石(みくまりいし)になっている。鯉は滝頭に向かって跳ねた瞬間を表したものという。鯉魚石はさらに右手にも一つ置かれている。滝の右に坐禅石が据えられ、滝の左には碧石、猿石、観音石が立てられている。 これらの滝組は西園寺家時代の遺構になっている。かつて北山殿には、境内に45尺(13.6m)の瀑布が造られていたという。(藤原定家『明月記』)。安民沢の滝組より鑓水を引き、この地点で2段の滝組として水を落としていたともいう。また、滝は現在の不動堂北付近にあったともいう。 室町時代、この付近には、天鏡閣という二層会所が建てられ、金閣と二層の廊下でつながっていたという。さらに北には泉殿が建てられていた。 これらの枯滝石組、鯉魚石は、中国黄河中流域にある龍門瀑の故事「登龍門」に由来する。龍門瀑は流れが激しく、滝を昇りきった鯉は天に昇り龍になるといわれた。だが、滝を昇ることがかなわなかった鯉は、岩に打たれて命を落とす。禅ではそれにたとえ、厳しい修行の後に悟りを開き、仏になることを意味した。南宋からの渡来僧・鎌倉建長寺の蘭渓道隆(1213-1278)が日本に伝えたといわれている。チャートの岩。 ◆銀河泉・巌下水 境内に湧水する「銀河泉(ぎんかんせん)」は、水がいまも落ちている。義満が茶を好み、この水を用いたという。岩はチャート。 「巌下水(がんかすい)」は、大石が組まれ、間から遣水が流れている。義満が手水に用いたという。岩はチャート。 ◆安民沢・白蛇の塚 「安民沢(あんみんたく)」と「白蛇の塚(多層石塔)」の付近は、鎌倉時代の西園寺家の旧跡になっている。池中に中島がある。 石塔が立つ白蛇の塚は、西園寺家の鎮守だったという。池は、日照りの際にも水が涸れず、雨乞いの場になっていたという。現在も、鏡湖池の水源地になる。 ◆石造物 「一文字蹲(手水鉢)」は、かつて総門近くにあり、馬が水を飲むための水槽だったという。舟形、花崗岩。 ◆名水 「銀河泉」は、足利義満が茶の水に使ったという。泉はいまも湧く。 その東に隣接する「厳下(がんか)水」は、義満が手洗いに用いたという。 ◆虎渓橋と金閣寺垣 ◈石段は「虎渓橋」と呼ばれている。中国の故事「虎渓三笑」の故事に因んで名づけられた。魯山に棲む慧遠は、客人を見送る際にこの橋の前で止まり、橋を渡らないことにしていた。ある時、詩人・陶淵明、道士・陸修静を見送った際に、話に夢中になり思わず渡ってしまった。そのことに気づいて三人は大笑いしたという。それぞれ三氏は仏教、儒教、道教も意味し、三教の一致を説いた逸話ともいう。 ◈石段の両脇に「金閣寺垣」が組まれている。左右の竹の組み方が違う。高さは50㎝から90㎝、間柱(まばしら)に丸竹の立子(たてこ)を一列に配し、丸竹か半割竹の押縁(おしぶち)が、立子を挟み込む形で渡されている。あえて非対称にされた。上部には、3本の半割竹の玉縁(たまぶち)が渡される。 ◆文化財 ◈鎌倉時代の「無学祖元 高峰顕日問答語」1幅(重文)、元時代の紙本墨書「竺田悟心墨蹟」(重文)、南北朝時代の「龍湫周沢墨蹟慈聖院並寿寧院遺誡」1巻(重文)。 ◈江戸時代の鳳林承章の日記(1635-1668)『隔冥記(かくめいき)』、南宋の虚堂智愚(1185-1269)の墨跡。豊臣秀吉の朱印状。 ◈室町時代の土佐行広筆、飛鳥井雅緑賛。 ◈絹本著色「足利義満像」(80.5×39.5㎝)(重文)は、没後間もなく描かれ僧侶姿をしている。 ◈鎌倉時代の絹本著色「洞窟達磨図」(重文)。 ◈鐘楼の「梵鐘」は、鎌倉時代鋳造のであり、無銘、竜頭を失う。上帯に雲紋(うんもん)、下帯に西園寺家の家紋である巴紋(ともえもん)が入る。23個ずつ吹寄せにしている。音色は黄鐘調(おうしきちょう)の鐘とされる。 ◆障壁画など ◈室中の障壁画は北に「蝦蟇鉄拐図」、西に「虎渓三笑図」、東に「許由巣父図」、檀那の間南に「王羲之図」、東に「高士乗舟図」、礼の間北に「香山九老図」、仏間須弥壇に下村観山「鼓・散華図」。 ◈方丈杉戸絵は森田りえ子(1955-)の2007年作「春・牡丹図」「秋・菊図」夏・花菖蒲図」「冬・椿図」、石踊達哉(1945-)の2007年作「双樹・紅梅図」「遠山桜図」「秋草・秋草図」「晩秋・秋草図」。樹齢700-800年の秋田杉に描かれている。 ◈大書院には加藤東一(1916-1996)の1993年作の絵がある。一之間の床の間に「松竹図」、違棚貼付壁・天袋に「千鳥と臥龍梅図」「若竹図」、二の間に「月輪図」「巌石図」、三の間に「日輪図」「薄墨桜図」、四の間に「金華山図」「鵜図」、狭屋の間に「台杉図」。 ◈小書院に鈴木松年(1848-1918)、1912年に描いた一の間に「山水図」、二の間に「竹に枇杷図」がある。 ◈客殿格天井画、障壁画に現代の岩澤重夫(1927-2009)。 ◈方丈の襖絵は、狩野外記(寿石敦信[秀信]、1639-1718)による「仙人高士図」。 ◈伊藤若冲は、江戸時代中期、1759年、大書院4間、狭屋之間床壁、襖に障壁画を描いた。 ◆伊藤若冲の障壁画 かつて大書院5室には、江戸時代中期、1759年に画家・伊藤若冲(1716-1800)が描いた障壁画があった。これは、相国寺113世・大典禅師(梅荘顕常)の推挙による。 紙本墨画「大書院障壁画」(重文)50面のうち、一の間「葡萄小禽図」(重文)は、壁、床、違棚貼付7面にあり、葡萄の枝と虫食った葉、葉の病斑までが描写されている。写実的な葉の描写と墨による濃淡の付け方、絶妙な余白の取り方が光る。 二の間に「松鶴図」(「居士若冲」の銘が入る)、三の間「芭蕉叭々鳥図」は、大胆な余白をとる。ほかに一の間「葡萄図」、二の間「松鶴図」、三の間「月夜芭蕉図」、四の間「双鷄図」「秋海棠図」「菊鷄図」など。 狭屋の間の「竹図(竹図襖)」(重文)(各168.3×93㎝)は、竹がうねりながら伸び、節が楕円形、葉は月明かりの煌めきを表現し、三角の点の集合という独特の表現がなされている。 現代、1984年、若冲の障壁画はすべて、相国寺承天閣美術館に移されている。 ◆西園寺 鎌倉時代前期、1224年に西園寺公経(きんつね)により、この地(現在の金閣寺)に山荘(北山殿)の持仏堂である西園寺(さいおんじ)が建てられた。浄土宗の寺院だった。山荘の敷地は広大で、池泉があり、本堂、善積院、功徳蔵院、妙音堂、不動堂、五大堂、成就心院、法水院、化水院、無量寿院、寝殿なども建ち並び、法成寺の規模を凌ぐほどだった。(『太平記』『増鏡』)。 なお、寺名に因み、西園寺家と称した。南北朝時代、1335年、7代目・公宗は後醍醐天皇の謀殺に関与し処刑される。その後、西園寺家は壊滅し、寺も山荘も衰微した。後に、山荘は足利義満に譲られる。 その後、寺は室町頭(上京区)に移り、室町時代後期、1554年に緑誉により中興される。後に知恩院に属した。安土・桃山時代、豊臣秀吉の都市改造により上京の現在地に移る。 金閣寺の境内には遺構として、滝跡、池の安沢民、不動堂には不動明王像が残されている。 ◆安聖寺 安聖寺(あんせいじ)はかつて北区の現在地にあり、臨済宗聖一派の寺院だった。開山は、東福寺栗棘(りっきょく)派の秀峰尤奇(しゅうほう-ゆうき、? -1372)になる。 尤奇は、竺山至源(ちくざん-しげん、東福寺4世・白雲慧暁の法嗣)に学ぶ。至源は越中国(富山市)に崇聖寺を開いた。尤奇は同国・興国寺の開山に請じられ、後に、京都で別業の安聖寺を開く。 南北朝時代、1382年、足利義満(1358-1408)は安聖寺に参籠し、相国寺創建を発願したという。また、日野宣子(無相円公)の中陰道場に当て、「一品忌」で営んだ。 その後、伽藍は聖一派ゆかりの万寿寺、東福寺・栗棘庵に移される。跡地に相国寺塔頭の鹿苑院が建てられる。(『空華日用工夫集』)。義満の院号に因み「鹿苑」の号を授けて鹿苑院とした。 ◆僧録 室町幕府でも、禅宗、律宗などを統括する僧録司の制度が置かれた。南北朝時代、1379年、春屋妙葩(しゅんおく -みょうは、1311-1388)が南禅寺住持になり、禅宗最高要職・天下僧録司に任じられた。やがて、臨済宗の最高機関として五山以下の諸寺を管轄する。相国寺塔頭・鹿苑院の絶海中津(ぜっかい-ちゅうしん、1334-1405)が僧録に任じられ、住持が兼務する鹿苑僧録、後に、蔭涼職が実務を握る。だが、江戸幕府による、江戸時代前期、1615年の五山十刹諸山之法度制定以後は、廃止され、幕府の直接支配になる。4年後、南禅寺の崇伝により金地院僧録が取って代わる。 ◆遣明船 室町幕府は、室町時代前期、1401年より明との貿易を始めた。当時の明は倭寇対策として自由な渡航、貿易を禁じていた。3代将軍・足利義満(1358-1408)は朝貢し、許可となる勘合を得なければならなかった。1402年、義満は明よりの使者を北山殿に迎え歓待する。明の建文帝は「爾日本国王源道義(義満)」の返書を送っている。1404年、義満は明よりの使者(正使・副使)と北山殿で会っている。使者は「日本国王之印」、永楽勘合を携えていた。 幕府は60隻の船を有し、積み荷の1割を召し上げていた。日本からは銅、金、刀剣、美術工芸品を輸出し、明からは銅銭(永楽通宝)、薬草、生糸、美術工芸品などを輸入していた。室町時代中期には、各守護大名、寺院などが船を出すようになる。 ◆金閣・北山文化 北山文化(室町文化)は、室町時代初期から14世紀末-15世紀前半にかけて、建築、彫刻、文学、 絵画、 芸能、宗教などにみられ、旧来の公家文化と新興の武家文化の融合、大陸文化(明貿易、禅宗)の影響も受けている。足利義満により、再開された中国(明)との勘合貿易は、幕府の財源確保になるとともに、美術品も蒐集された。 北山文化を代表する建築物としては金閣寺が挙げられる。金閣は当初、三重殿閣、舎利殿ともいわれた。初めは三層にのみに金箔が貼られていたという。金閣という呼称は、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後に使われ、広く知られるようになったのは、江戸時代になってからという。 山名氏が室町幕府に対して起こした南北朝時代、1391年の明徳の乱後、その戦没者の弔いのために、1392年に足利義満(1358-1408)により北野経王堂で万部経会が催された。その後、歴代将軍は鹿苑寺にも参詣する慣わしになり、また、義満の菩提所になる。寺は、政治の中心であり饗宴の場として北山文化を代表するものになった。 ◆能 義満により、南北統一後初の後小松天皇を招いての、室町時代前期、1408年の「北山殿行幸」の際には、猿楽の道阿弥(?-1413)による舞いが披露されている。 ◆不思議 境内、境外に不思議といわれる話が伝わる。 「金閣」は、金箔を張り詰めている。/「南天の床柱」は、茶室「夕佳亭」の床柱として使われている。太い南天の幹は貴重とされる。/「楠の一枚板」は、焼失した金閣の三層楼に使われていた。見事な楠の一枚板であり、下鳥羽より持ってこられた。/「浄蔵貴所の塔」がある。/「白蛇塔」は、西園寺家の地主神を神使を祀る。同家では代々、正妻を娶らず祀る弁財天を夫人とし、身の周りを世話する女を置いたという。/「生身の不動明王」は、不動堂の本尊であり、山陰道を歩いて来たという。/五山送り火の左大文字では、水塔婆を親火にして点火するという。 「岩陰の鏡石」は、物が写る岩であり、前を通る牛が怖がるため、燻して写らないようにしたという。 ◆『金閣寺』 現代、1950年7月2日、雨降る夜半に起きた「金閣寺放火事件」は、21歳の徒弟僧で大学1年生だった林養賢(はやし-しょうけん、1929-1956)が、金閣寺に放火し、全焼させたというものだった。青年は裏山で自殺を図ったが果たせなかった。小さな漁村の寺の住職の家に生まれる。13歳の時、父は病死する。少年は、叔父の家から中学に通うことになる。頭もよく体格もよかったという。 「金閣寺の美に対する嫉妬と有閑的な人に対する反感」というのが犯行動機だったとされる。真相はわからない。事件直後、母は青年に面会に訪れた。息子はそれを拒否している。母は、独り故郷に帰る途中、保津峡で投身自殺している。青年は、7年の懲役刑になる。1955年に釈放後、半年を経て26歳で病死した。同年、金閣寺は再興された。青年の死は、落慶法要の20日後だったという。 この事件に題材を求めた三島由紀夫の小説『金閣寺』(1956)がある。貧しい寺に生まれた学僧の溝口は、病弱で吃音でもあった。金閣寺の美に憑りつかれ、寺に火を放つまでの経緯を綴る。三島は「地上でもっとも美しいものは金閣」と書いた。 水上勉の『五番町夕霧楼』は、遊郭で働く片桐夕子と、幼馴染の櫟田正順との悲恋の物語にした。鳳閣寺に火を放った正順、それを知った夕子はそれぞれ自死する。 ほかにも水上の『金閣寺炎上』、大仏次郎の『帰郷』がある。 ◆遺跡 ◈現代、1989年に京都市埋蔵文化財研究所の発掘調査により、池の遺構から2基の「修羅(しゅら)」(市有形)が出土した。北山殿造営に関わるとみられている。 修羅は巨石を運搬する橇のような道具で、二股の木を利用してY字に組み合わせている。頭部に方形の穴が開けられ、修羅を綱で引くために用いられた。脚部にも方形の小穴が複数開けられ、石材を綱で固定した。周辺の山から北山石(チャート)が切り出され、修羅に載せて運び込まれていた。 欅材は長さ4.7m、幅1.3m、栗材は長さ3.5m、幅1.4m。 ◈現代、2005年の方丈の解体修理、発掘調査により、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)の方丈跡が確認された。規模は現在とほぼ同じで、やや南東にずらして建替えられていた。 ◈鏡湖池の南にある涸れ池部分は、かつて池だったという。江戸時代後期、1790年の「北山鹿苑寺絵図」には池として描かれている。 ◈足利義満(1358-1408)時代の北山殿について正確な位置はわかっていない。南の惣門が金閣寺の南、現在の衣笠惣門町付近かそのさらに南、東の境界は紙屋川か、その西側に寄った付近だった。北山殿の北には現在の敷地神社(わら天神)があったとみられている。 ◆左大文字 境内の北に左大文字山(234m)がある。全山が花崗岩に覆われている。 五山送り火(8月16日)では、旧大北山村の奉仕により、盂蘭盆会の行事として送り火に点火される。江戸時代初期の創始ともいう。「大」の字の第一画48m(火床数16個)、第二画68m(20個)、第三画59m(16個)、合計53個の火床からなる。栗石をコンクリートで固めた上に松割木を重ねている。 ◆樹木・花木 境内一帯に本来の植生であるアラカシ群落(常緑広葉樹)、アカマツ林、ゴヨウマツ、コジイ(ツブラジイ)、ツバキ、ボダイジュ、イスノキ、銀河泉・巌下水近くに二又のネジキがある。白蛇塚にイスノキがある。 庭園入口のイチイガシ(京都市指定天然記念物)の巨木は、現在の境内が再建された330年ほど前の自然植生と考えられている。かつて存在した極相性のカシ林の残存ともいう。周辺の照葉樹の中でも高木になる。平坦地にあり、地表はスギゴケで覆われる。土壌は森林褐色土になる。1997年の「京都の自然200選」に選定された。京都市の巨樹・名木として登録されている。樹高19.5m、胸高幹周4.93m、幹の基部は1mほど根上りし、板根状になっている。 もう一本のイチイガシもある。周辺にアカマツ、カエデなどがある。 「陸舟(りくしゅう)の松」は、「京都三松(ほかに宝泉院、善峰寺)」の一つという。足利義満の手植えとされる。遺愛という盆栽を移し、帆掛けの舟の形にしたという。舳先が西を向くのは、西方浄土に向うことを意味している。「おかぶねの松」ともいう。ゴヨウマツであり、樹齢600年という。 後水尾天皇の手植とされる胡蝶侘助がある。 ◆映画 映画「美貌の園」(監督・杉岡次郎、1956年、松竹大船)の撮影が行われた。 ◆アニメ ◈アニメーション『けいおん!(第1期)』『 けいおん!!(第2期)』(原作・かきふらい 、監督・山田尚子、制作・京都アニメーション、第1期2009年4-6月、第2期2010年4月-9月、第1期全14話、第2期全27話)の舞台になった。第2期4話「修学旅行!」で登場する。総門、金閣寺、方丈、茶処などのシーンがある。 ◈アニメーション『アイドルマスター(THE IDOLM@STER)』(原作・バンダイナムコゲームス、監督・錦織敦史、制作・A-1 Pictures、2011年7月-12月、全25話・ 特別編1話)の舞台になった。第19話に「四条貴音」が登場する。 ◈アニメーション『ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜(第2期)』(原作・椎橋寛、監督・福田道生、制作・スタジオディーン、第2期2011年7月-12月、全24話・総集編2話)の舞台になった。第三の封印「鹿金寺(ろくきんじ)」として登場した。 ◆年間行事 不動堂開扉法要(2月節分)、方丈特別拝観(2月23日)、不動堂開扉法要(8月16日)、不動堂火焚き(11月28日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *写真・説明の配列はほぼ拝観順路に従っています。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 21 金閣寺』、『旧版 古寺巡礼京都 20 金閣寺 銀閣寺』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『日本の庭園美 2』、『京都 古都の庭をめぐる』 、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『京都・世界遺産手帳 金閣寺』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『洛西探訪』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『足利義満と京都』、『京都美術鑑賞入門』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『京都のご利益手帖』、『京都の寺社505を歩く 下』、『世界遺産のツボを歩く』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『水上勉の時代』、『日本映画と京都』、『若冲の花』、『京都歩きの愉しみ』、『京の怪談と七不思議』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『掘り出された京都』、『意外と知らない京都』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 古寺名刹巡礼の旅 10 洛北きぬかけの路』、『週刊 古寺を巡る 11 金閣寺・銀閣寺』、『週刊 日本の美をめぐる 13 驚異のまなざし伊藤若冲』、『週刊 日本の美をめぐる 50 足利将軍と舶来趣味』、『週刊 日本庭園をゆく 2 京都洛北の名庭 1 金閣寺 龍安寺』、『週刊 仏教新発見 27 相国寺 金閣寺 銀閣寺』、『京都の歴史10 年表・事典』、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」 、ウェブサイト「神殿大観」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|