|

|

|

| 金地院 〔南禅寺〕 (京都市左京区) Konchi-in Temple |

|

| 金地院 | 金地院 |

|

|

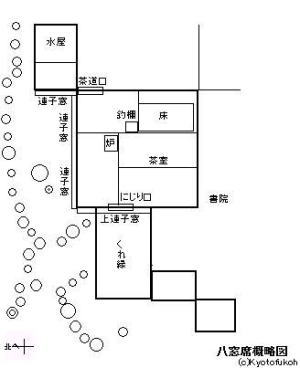

大門   楼門  楼門、東照宮の扁額  庫裏   庫裏、玄関  三つ葉葵紋   明智門   弁天池、左に鎮守堂がある。  ハゼ       東照宮参道    御透門、拝殿     拝殿、背後に東照宮  拝殿内、三十六歌仙の額、天龍図。  本殿(右)、間をつなぐ石之間   拝殿の彩色透かし彫り  御成門      開山堂  開山堂内  方丈  方丈  方丈  方丈  方丈、山岡鉄太郎筆「布金道場」の額  茶室「八窓席」、案内板写真より    方丈と庭園  庭園  庭園  方丈前庭園、座観式であり額縁庭園になっている。  方丈前庭園、中央に遥拝石(礼拝石)がある。  織部燈籠  亀島、中央に亀甲石の三尊石、左端が亀尾石、ビャクシンが植えられている。  鶴島、左下の長形の石は「鶴首石(かくしゅせき)」 |

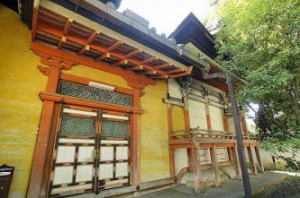

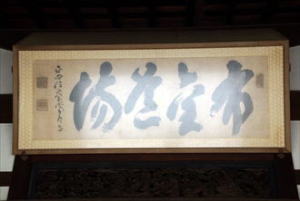

南禅寺境内南、東山独秀峰麓に位置する金地院(こんち-いん)は、南禅寺塔頭の一つになっている。江戸時代には、南禅寺塔頭の中で最も権勢があった。小堀遠州作庭と確証された唯一の蓬莱式枯山水庭園、「鶴亀の庭」(国指定特別名勝)で知られている。 臨済宗南禅寺派、本尊は地蔵菩薩。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 室町時代、応永年間(1394-1428)/1400年頃、南禅寺68世・大業徳基(だいごう-とくき)を開山にする。帰依した室町幕府4代将軍・足利義持が、当初は北山鷹ヶ峯(北区)に創建したという。その後、南禅寺歴代住持により引き継がれる。詳細は不明。その後、藍田素瑛(らんでん-そえい)、靖叔徳林(せいしゅく-とくりん)に引き継がれた。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、荒廃する。 江戸時代、1604年/1605年/慶長年間(1596-1615)初期、大業徳基の法孫・以心崇伝(いしん-すうでん)が徳川家康の帰依を受け、移築して南禅寺塔頭として創建したという。 1605年頃、南禅寺270世・以心崇伝が、自坊を現在地に移して再興したともいう。(『南禅寺史』) 1610年、崇伝宿所として駿府に金地院が建てられる。 1611年、京都金地院領として、山城の田200石を拝領した。その後も、山城、河内に院領1900石を得る。 1614年、徳川家康の命により五山能書の僧が古記録の書写を始める。 1615年、茶会が催された。 1618年、江戸竹橋門内松原小路にも江戸金地院が建てられている。崇伝が移る。 1619年、幕府により、それまでの相国寺2塔頭の僧録を廃し、以心崇伝が僧録(僧録司)に任命された。以後、僧録は1868年まで歴代住持が就き、五山の支配的な立場にあった。崇伝は宰相として25年間(1608-1633)に渡り、家康、秀忠、家光の三代に仕える。江戸に、金地院が建てられた。 1626年より/1627年、新金地院の大工事(新金地院作事)が行われ、現在の寺観(山門、方丈、庫裏、東照宮、庭園)が完成する。 1627年、方丈、東照宮の建立が始まる。 1628年、東照宮が完成する。この頃までに茶室「八窓席」が完成したともいう。(『本光国師日記』) 1629年、数寄屋「鎖の間」、茶室「八窓席」が完成した。 1630年/1629年、「鶴亀の庭」の作庭が始まるともいう。 1632年、方丈庭園が完成する。 1652年、大坂城より移築した小方丈が正伝寺(北区)に移された。(『本光国師日記』) 1693年、東照宮など殿宇を修復する。(『京都御役所向大概覚書』) 1714年、御宮廻、門柵が修復された。(『京都御役所向大概覚書』) 1731年、東照宮本地堂が新造になる。 1790 年、御朱印高七百石と記されている。(『禅宗済家五山僧録司金地院牒』) 1830年、7月、京都大地震で大破し、その後再興されている。 近代、1869年、報国社学が置かれる。 1878年、南禅寺派育才教学が置かれる。 ◆大業 徳基 室町時代中期の臨済宗の僧・大業 徳基(だいごう-とくき、?-? )。詳細不明。男性。蘭渓道隆(1213-1278)の法脈・大覚派を継ぐ。南禅寺68世。応永年間(1394-1428)/1400年頃、北山付近に金地院を開山する。 ◆藍田 素瑛 室町時代中期の臨済宗の僧・藍田 素瑛(らんでん-そえい、?-1451)。詳細不明。男性。法名は崇瑛。大業徳基の法を継ぐ。金地院2世。南禅寺152世の住持になる。 ◆靖叔 徳林 室町時代の臨済宗の僧・靖叔 徳林(せいしゅく-とくりん、?-? )。詳細不明。男性。金地院3世。南禅寺262世住持になる。 ◆以心 崇伝 安土・桃山時代-江戸時代前期の臨済宗の僧・以心 崇伝(いしん-すうでん、1569-1633)。男性。俗姓は一色(いっしき)。通称は金地院崇伝。諡号は円照本光国師。伝長老。京都の生まれ。父・一色秀勝は足利将軍家に仕える。南禅寺の玄圃霊三に師事し、南禅寺塔頭・金地院3世の靖叔徳林(せいしゅく-とくりん)の法嗣、養子になる。醍醐寺・三宝院で学ぶ。福厳寺、禅興寺を経て、1605年、建長寺住持、南禅寺270世として再興し、京都の金地院に住した。1608年、駿府の徳川家康に招かれ、幕府外交関係の書記を務めた。1610年、駿河に金地院を開き住した。1612年より、家康の命により京都所司代・板倉勝重とともに宗教の統括にも関わる。伴天連追放令、寺院諸法度、武家諸法度、禁中並公家諸法度などの起草制定に加わる。1613年、家康の参謀になり、1614年、方広寺鐘銘事件にも関与、大坂夏の陣の発端になる。1616年、家康没後、家康の神号を巡り、天台宗の僧で幕政に関与していた天海の主張した山王一実神道「権現」と争い、崇伝案の吉田神道「明神」は敗れた。1618年、江戸芝に金地院を開く。1619年、僧録に任じられる。1627年、紫衣事件では、抵抗した大徳寺、妙心寺の沢庵宗彭、玉室宗琥らを厳罰に処して流罪にした。江戸の金地院で亡くなり、南禅寺・金地院に葬られた。65歳。 時の権勢に深く関わり、「黒衣(こくえ)の宰相」と呼ばれた。朝廷と幕府の関係において重要な役割を担う。20年にわたる記録『本光国師日記』46巻を記した。古書蒐集、謄写も行う。 ◆小堀 遠州 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名茶人・小堀 遠州(こぼり-えんしゅう、1579-1647)。男性。名は政一、号は狐篷庵・宗甫、遠州は通称。近江国(滋賀県)の生まれ。父・新介正次、母・磯野丹波守員正の娘。1593年、大徳寺の春屋宗園に参禅する。古田織部に茶の湯を学ぶ。1597年、藤堂高虎の養女を正室とする。大和郡山で豊臣秀長、豊臣秀吉、1600年、関ヶ原の戦いでは徳川家康に従う。その功により父の備中松山城を継ぐ。1604年、家督を継ぐ。1606年、宗園より孤篷の号を贈られる。1607年、大有を与えられた。1614年、1615年、大坂冬の陣、夏の神に関わる。1616年、遠州の幕臣、1623年、要職の伏見奉行職に就き以後、26年間にわたった。 1606年、後陽成院御所の作事奉行になり、以後、駿府城、名古屋城、伏見城本丸書院、1606年、1633年、仙洞御所に関わり多くの建物、作庭、茶席の建築、作庭に携わる。二条城には1624年、行幸御殿の作事奉行、1626年、行幸の御膳奉行、同年、御幸御殿と庭園の作事奉行に就く。1642年、徳川家光の茶道師範になる。 大徳寺の春屋宗園に師事、古田織部に茶の湯を学び、和歌は冷泉為頼、木下長嘯子にも習う。画は松花堂昭乗、藤原定家の書を取り入れた茶風遠州流「綺麗さび」を確立した。69歳。 墓所は大徳寺・孤篷庵(北区)にある。 ◆村瀬 左介 江戸時代前期の武士・茶人・村瀬 左介(むらせ-さすけ、?-?)。男性。近江(滋賀県)・小室藩の家臣。伏見奉行・小堀遠州に仕え、屋敷構内に住した。小堀遠州に茶を学ぶ。遠州の嫡子・政俊の代に官を辞して尾張に隠居する。 茶も嗜み、遠州の茶道具を管理する道具方でもあった。藤四郎春慶の名物茶入「雪柳」を所持したことで知られる。金地院庭園の造営に際して現場を指揮し、おもに植栽を受け持った。 ◆仏像 ◈ 方丈仏間に本尊「地蔵菩薩」が安置されている。鎌倉時代の快慶(?-?)作という。 ◈ 開山堂内は、祟伝の塔所になる。正面に後水尾天皇の勅額、左右に「十六羅漢像」が安置されている。 ◆建築 ◈「明智門(唐門)」は、安土・桃山時代、1582年/天正年間(1573-1592)、明智光秀(1529-1582)が母の菩提のために黄金千枚を寄進して大徳寺に建立した。1868年/1877年、に金地院に移築された。 桃山建築の唐門になる。 ◈「東照宮」(重文)は、徳川家康の遺嘱により江戸時代前期、1628年に造営された。小堀遠州が設計した。京都唯一の権現造様式とされ、本殿、間をつなぐ石之間、拝殿からなる。 軒唐破風であり、軒の出が深く、屋根の勾配、軒反りが緩やかな曲線を描く。当初は、日光東照宮に比するほどの規模があったという。家康の遺髪と念持仏を祀る。東面するのは徳川家康の居る江戸の方向を向いているからという。拝殿天井に狩野探幽(1602-1674)筆の「鳴龍」、土佐光起(1617-1691)筆の三十六歌仙の額、青蓮院宮尊純法親王(1591-1653)筆の歌がある。 ◈「方丈(本堂)」(重文)は、江戸時代前期、1611年、安土・桃山時代-江戸時代前期、1573年-1614年とも、伏見城の一部を、徳川家光より贈られ移築したという。ただ、近年の研究によると、江戸時代前期、1626年の新金地院作事の際に新造されたとみられている。将軍を迎えるための御成御殿の役割を担っていた。 方丈正面に「布金道場」の山岡鉄舟(1836-1888)筆の額が掛かる。内部に上之間、室中、下之間がある。上の間上段に床、棚、付け書院、帖台構がある。 11間7間、桁行26.3m、梁間19.6m。一重、入母屋造、書院造、杮(こけら)葺。 ◆茶室 方丈北側の小書院に茶室「八窓席」(重文)がある。「京都三名席」(ほかに大徳寺孤篷庵「忘筌」、曼殊院「八窓軒」)の一つに数えられている。 江戸時代前期、1627年/1628年、小堀遠州が設計し改造した三畳台目(だいめ)になる。織田有楽斎好みの茶室を改修したという。近代、1888年、席と書院の一部を現在地に移す。現代、1950年に解体修理、復元が行われる。 正面に西向きの床、その北に手前座がある。手前座に椿の中柱を立て松の床柱との間に袖壁があり、下地窓を開ける。床框(堅木の漆塗)、炉は台目切の台目構とする。台目前の左の入側は塗回しになる。手前座の東にある火灯形の出入り口が茶道口、南の襖2枚が貴人口になる。西の躙口が、中連子窓(1間)下の中央にあるのは珍しく、庭より縁側に上がり躙り入る。天井は北側間半通りが掛込天井、そのほかは竹を棹縁とした蒲天井になる。 かつて、墨跡窓、下地窓など窓が8つあり、その名が付けられた。近代、明治期(1868-1912)の修理の際に2つが除かれた。また、当初より6つだったともいう。現在は、西の躙口上に連子窓1つ、北に連子窓2つ、手前席背後の下地窓1つ、床に墨跡窓1つ、中柱袖壁の下地窓1つの計6窓になる。これらの窓は外観の景色を眺めるためではなく、窓に映る光と影の変化を楽しむために開けられている。 武家好みの遠州流茶席といわれるのは、小間席の中柱に小壁、下地窓をつけ勝手窓を大きく取る。室内は明るく開放感がある。中央の躙口には外縁があり縁に一度上がって入る。また、小書院を経て入る。赤松皮付の床柱には、黒塗框(かまち)の取り合わせなどがみられる。茶道口を出ると裏茶席になっており、北側に水屋がある。鎖の間(6畳)が茶室と書院をつなぐ。水屋の先にある石の手水鉢は、立って使えるように背の高い円柱形をしている。 杮・桟瓦葺。 ◆庭園 ◈ 蓬莱式枯山水庭園の方丈前庭(南庭)は広大で、「鶴亀の庭」(国指定特別名勝、1500坪)と呼ばれている。座観式であり方丈内からの額縁庭園になっている。 作庭は、江戸時代前期、1629年より始まり1632年に完成したともいう。3代将軍・徳川家光のために、小堀遠州が図面を引いた。遠州作庭の確証された唯一の庭園とされ、造園史上も重要な遺蹟になる。ただ、遠州は工事中には一度も庭を訪れることはなかったという。実際の指揮・植栽は小堀家家臣・村瀬左介、また、後陽成院が「天下一ノ上手也」と讃えた庭者・賢庭(けんてい)が石の裾付に関わっている。 広い白砂の面と、石組、大刈込からなる。背景になる高台地の山林を大刈込とし、深山幽谷を表すという。松、杉、扁柏、椎、躑躅などの樹林がある。石は東より西に向かい、石の大きさが徐々に小さくなっており、遠近法により東西の庭面を広く見せる工夫になる。奥の正面崖地には、蓬莱連山を表わす「三尊石組(枯滝)」を配している。中央の大きな長形の平面石は、東照宮の「遥拝石(礼拝石、3畳)」という。方丈から東照宮を遥拝する際に祭壇的な役割を果たすという。また、背後の三尊石(仏)も遥拝する。ただ、実際に東照宮はその延長線上にはなく、やや右手(南西)に東面する。このように遥拝石を中心に置き、左右対称にした日本庭園の構成は珍しい。 遥拝石の右(西)に「鶴首石」が置かれている。安芸城主・浅野家より贈られた石は、淀川を遡り伏見港より陸路で牛45頭により牽かれてきた。そのさらに右に「鶴島」がある。土盛りの胴には羽石が三尊形式で組まれている。鶴島には松が植えられている。なお、鶴島の長形の石は「鶴首石(かくしゅせき)」と呼ばれ、本来は石橋に使う予定だったという。当初の計画は変更され、鶴島の石組に転用された。浅野但馬守寄進という。 玉砂利を敷いて平面石の遥拝石の左(東)に「亀頭石」、その左に「亀島」があり、曲がった枝ぶりの槙柏(ビャクシン、イブキ)が植えられている。禅の象徴になる。亀島中央に土盛りの「亀甲石(三尊石)」が組まれ、島の左端に立石の「亀尾石」が立てられている。鶴と亀は互いに向かい合う姿になる。 その間に、郡仙島を表す石が点在している。前面の白砂は、宝船とともに海洋を表す。右手(西)の飛石で仕切られた白砂は、舟の舳先を表している。石は、方丈の正面桁行き内に集められている。左から「甲羅石」、「亀石」、「頭石」、「嘴石」、「鶴石」、「羽石」、「織部燈籠」などが据えられている。石は松平阿波守、浅野但馬守ら諸大名より寄進された。 庭は本来、方丈端の西奥、上段の間から全体が見渡せるように設計されている。襖などを取り払うと、柱と梁による額縁内に、手前の白川砂敷き部分が広縁で隠され、苔地と石組が現れる。正面に鶴亀の石組が現れ、石組、燈籠が迫って見えるという。 開山堂前から方丈の白砂に向かう途中に、巨大な反った石橋が架かる。2枚の石は阿波・蜂須賀家より贈られた。 庭の西、白砂に置かれた弧を描く切石の飛石は、後に加えられたという。東照宮参道の延段には、中門で方形の切石、中門前の平紋貼切石、矩折りに二度曲りなど、延段の真・行・草といわれる石畳の形式が使われている。それぞれ加工した切石、切石と自然に丸みを帯びた石の組み合わせ、自然に丸みを帯びた玉石などを使う。 東部に辨財天祠の庭園、西部に開山堂の庭園があり、方丈庭園に連らなっている。 ◈ 弁天池に2枚の石橋が架かる。橋石は岡山2代藩主・池田忠雄(1602-1632)寄進による。 ◆金地院 寺号の「金地院」とは、釈迦存命の頃、弟子の須達長者が「金」を布き、「土地」を買い求めて祇園精舎を造営した。このように仏に献じたことに倣い、金地院と称するという。 ◆僧録 室町幕府でも、五山、十刹、諸寺の人事、訴訟などを統括する僧録司の制度が置かれ、南北朝時代、1379年、春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)が南禅寺住持になり禅宗最高要職・天下僧録司に任じられた。やがて、臨済宗の最高機関として五山以下の諸寺を管轄し、外交にも関わった。相國寺塔頭・鹿苑院の絶海中津(ぜっかい-ちゅうしん)が僧録に任じられ、住持が兼務する鹿苑僧録、後に、蔭涼職が実務を握る。 だが、江戸幕府の江戸時代前期、1615年の五山十刹諸山之法度制定以後は、廃止され、幕府の直接支配になる。4年後、南禅寺の崇伝により金地院僧録が取って代わった。寺は、「金地院寺大名」と呼ばれ、僧録は、幕末期の1868年まで続いた。 ◆文化財 ◈ 『本光国師日記』(重文)は、江戸時代の以心祟伝の日記(1610-1633)の原本になる。 ◈ 墨画「渓陰小築図」(101.5×34.5㎝)(国宝)は、室町時代前期、1413年の画僧・明兆(1352-1431)筆、太白真玄等七僧賛という。南禅寺の純子璞という僧に、書斎新築の祝いとして贈られたという。東京国立博物館寄託。 ◈ 絹本著色「秋景冬景山水図」(国宝)(各127×54.5㎝)は、南宋時代、13世紀の伝・徽宗皇帝( 1082-1135)筆による。 かつて四季山水図であり4幅対になっていたという。現在は別装になっており、伝・胡直夫筆「夏景山水図」(身延山久遠寺蔵)がある。「秋景冬景山水図」では、他の絵と同じく画面を斜めに切り取る対角線の構図が採られ、人物・景色の反対には大きく余白が取られる。秋景でも、斜めの松の枝と幹に横たわり、鶴の行方を見遣る人物の線が平行に描かれている。冬景図では、岩山の道で猿の声に振りかえる人物と、斜めに引かれた二つの岩の線が平行であり、その線の延長上に人物が置かれる。また、人物の持つ杖と岩の線、岩上の竹も平行になっている。絵は、足利義満の蔵印「天山」があり、義稙を経て山口の大内氏に渡った。京都国立博物館寄託。 ◈ 「本光国師(以心祟伝)像」は、狩野法眼(探幽)筆の、江戸時代前期、1638年以降の作品とみられている。 ◈狩野元信筆「山水図」(重文)。 ◈紙本墨書「異国日記」(重文)、紙本墨書「異国渡海御朱印帳」・「異国近年御書草案」(重文)、紙本墨書「異国日記御記録雑記」(重文)、以心崇伝筆の紙本墨書「濃比須般国へノ返書案」(重文)、以心崇伝筆「武家諸法度草稿」(重文)、高麗の紙本墨書「山水図」(重文)、紙本墨書「慶長十九年林道春及五山衆試文稿」(重文)。 ◈ 拝殿天井の「鳴龍」は、狩野探幽(1602 -1674)の筆、欄間の三十六歌仙の額は土佐光起(1617-1691)の筆による。和歌は青蓮院尊純法親王(1591-1653)の筆。現在は、黒田正夕の写しが飾られ、現物は収蔵庫に収められている。 ◈ 「九条袈裟」「裙(も)」は、江戸時代作であり、以心祟伝が用いたという。 ◈ 方丈に山岡鉄太郎筆「布金道場」の額が架かる、山岡鉄太郎(鉄舟)(1836-1888)は、武士・幕臣、政治家、思想家、一刀正伝無刀流(無刀流)の開祖で、禅、書にも秀でた。勝海舟、高橋泥舟とともに「幕末の三舟」と称された。 ◈ 「金扇馬印(徳川将軍旗印)」は、拝殿に据えられている。かつて伏見奉行所東の鳥羽・伏見の戦い東軍戦死者記念碑の上に飾られていた。金色銅製。 ◆障壁画 ◈ 方丈に、「猿猴捉月図(えんこうそくげつず)」4面がある。16世紀作、長谷川等伯(1539-1610)筆になる。水面の月を捉えようとする猿の姿を表した ◈ 書院に、紙本墨画「老松図」襖貼付6面(国宝)は、安土・桃山時代作、長谷川等伯筆になる。太い松の幹を描いた。大徳寺蔵の中国南宋時代の画僧・牧谿(もっけい)画に倣う。後の傑作「松林図屏風」の萌芽があるといわれている。縦170.6㎝、横88.9㎝。 ◈ 方丈襖絵に狩野探幽(1602-1674)筆「仙人遊楽の図」、尚信(1607-1650)筆「松・梅の図」「仙人図」「群鶴図」がある。 ◆碑 東照宮築地塀外南に「戊辰伏見鳥羽之役 東軍戦士人追悼碑」が立つ。1868年、鳥羽・伏見の戦いの幕府軍戦没者の碑になる。 ◆文学 作家・谷崎潤一郎(1886-1965)は、一時、南禅寺に近い下河原町に住んだ。作品の『月と狂言師』中で、当院の秋庭と月について記している。「山上の月は遠くとも水面の月は手を以て掬することが出来るかもしれない」と書いた。 ◆樹木 ◈ 鶴亀の庭の亀島に樹齢700年というイブキがある。作庭時に古木を植えたという。 ◈ クロガネモチがある。 ◆墓 ◈ 開山堂に以心崇伝の墓がある。 ◈ 無墓地に画家・浅井忠(1856-1907)の墓がある。 ◆年間行事 修正大般若会(1月1日-3日)、祟伝の命日(2月19日-20日)に報恩法要、春季彼岸会(3月18日)、秋季彼岸会(9月20日)、大業徳基禅師開基忌(10月14日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *一部の建物内の撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の古都から 30 金地院』、『旧版 古寺巡礼京都 12 南禅寺』、『京の庭の巨匠たち 3 小堀遠州』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『京都・山城寺院神社大事典』、『古寺巡礼 京都 24 南禅寺』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都の寺社505を歩く 上』、『事典 日本の名僧』、『庭の京、京の旅』、『京都名庭を歩く』、『京都 古都の庭をめぐる』 、『京都古社寺辞典』、『京都で建築に出会う』、『京の茶室 東山編』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本庭園をゆく 8 京都洛東の名庭 2 南禅寺 平安神宮 無鄰庵』、『週刊 京都を歩く 10 南禅寺周辺』、『週刊 日本の美をめぐる 金と墨の 長谷川等伯』、『週刊 日本の美をめぐる 18 利休・織部と茶のしつらえ』、『週刊 日本の美をめぐる 50 足利将軍と舶来趣味』、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|