|

|

|

| 慈照寺 (銀閣寺) (京都市左京区) Jisho-ji Temple(Ginkaku-ji Temple) |

|

| 慈照寺 (銀閣寺) | 慈照寺 (銀閣寺) |

|

|

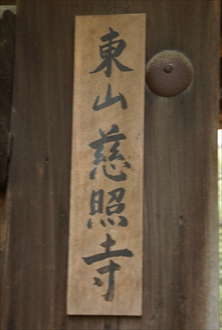

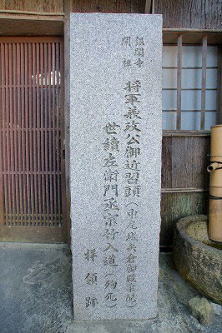

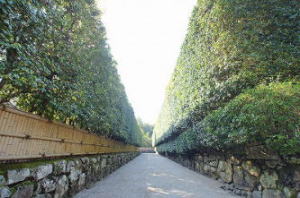

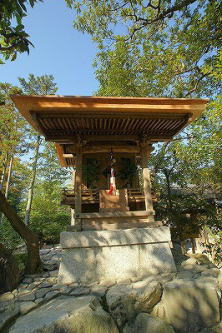

総門   総門にいたる蟹真黒(かにまぐろ)の石畳   門前に立つ「銀閣寺開祖 将軍義政公御近習頭(中尾城矢倉殿采配)世継左衛門丞宗竹入道(殉死)拝領所」の石碑    「銀閣寺垣」  銀閣寺垣(東側)  銀閣寺垣(西側)、右手は、生垣が二段になっている。  石垣の上に竹垣「銀閣寺垣」  中門(ちゅうもん)  庫裏  庫裏、足利家家紋「二引両」、丸瓦の東慈とは「東山慈照寺」の意味。  唐門、向唐門、唐破風屋根、花頭窓が開く。  唐門、花頭窓より観る銀沙灘    銀閣(観音殿、かんのんでん)(国宝)と錦鏡池   銀閣二層  銀閣(観音殿)、金銅の鳳凰  守護社の八幡神  八幡神    向月台、白川砂(花崗岩質砂)  銀沙灘  仙草檀  本堂(方丈)  本堂(方丈)、「東山水上行」の扁額  本堂(方丈)  東求堂(とうぐどう)(国宝)  東求堂(とうぐどう)(国宝)  東求堂   扁額「東求堂」、足利義政筆の複製  弄清亭(香席)  銀沙灘     向月台  向月台、頂部は平らではなく凹んでいる。  錦鏡池  東求堂から観た錦鏡池  仙袖橋、白鶴島に架かる。  濯錦橋  分界橋(北斗石)  迎仙橋、仙人洲へ架かる。  大内石  坐禅石  浮石  北斗石  庫裏前の庭  庫裏前の庭  方丈東、東求堂の間にある壷庭  銀閣寺形手水鉢(袈裟型手水鉢)  銀閣寺形手水鉢(袈裟型手水鉢)   方丈北にある石庭  洗月泉  洗月泉   庭園にある苔  樹齢500年という槙の大木      弁天堂  東山から湧水する「お茶の井(相君泉、そうくんせん)」  相阿弥の作庭による「漱鮮亭(そうせんてい)」跡  上段への階段、展望所へ向かう。   展望所からの市内の眺望、かつては山頂に超然亭があった。   【参照】五山送り火 |

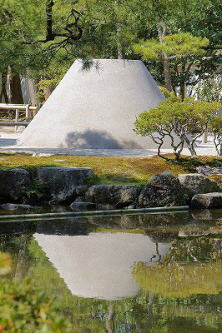

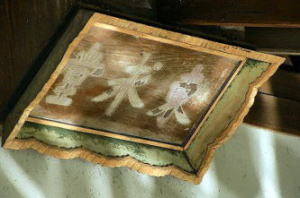

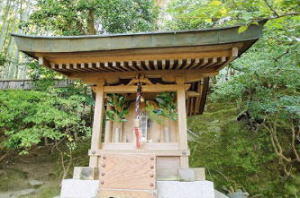

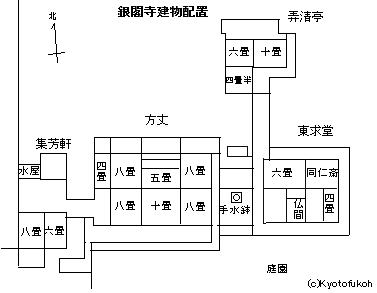

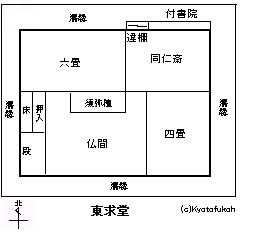

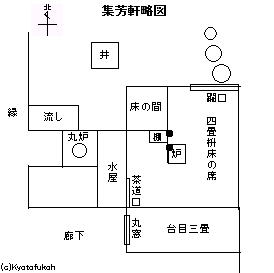

東山の麓、五山送り火で知られる大文字山麓に、慈照寺(じしょう-じ)はある。銀閣寺(ぎんかく-じ)とも呼ばれる。山号は東山(とう-ざん/ひがし-やま)という。 寺号は、足利義政の法号「慈照院殿准三宮贈大相國一品喜山道慶」に因る。俗称の銀閣寺は観音殿の通称であり、江戸時代に足利義満造営の金閣寺に対して呼ばれるようになったという。 臨済宗相国寺派、相国寺の山外塔頭(別格地)の一つ、本尊は宝冠釈迦如来坐像。 1994年、「古都京都の文化財」17の資産(社寺城)の一つとして、世界文化遺産に登録された。神仏霊場会第109番、京都第29番。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 3つ星観光地」に選ばれている。慈照寺(銀閣寺)・慈照寺庭園は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。「京都市のバリアフリー・車椅子の方にもおすすめできる神社・寺院スポット一覧 (10件)」(介護アンテナ)の一つに選ばれている。 ◆歴史年表 平安時代中期、円珍(814-891)により天台宗浄土寺が創建された。 1019年/寛仁年間(1017-1020)、天台座主第25世・明求(醍醐天皇の孫)が堂宇を再興し、浄土寺座主と称したという。 鎌倉時代、浄土寺に延暦寺の門跡寺院・金剛寿院の主・円基が住し、金剛寿院の配下になる。 室町時代、1449年、焼失している。 1465年、室町幕府8代将軍・足利義政は伊勢貞親に命じ、鹿ヶ谷に山荘の予定地を検じさせた。南禅寺塔頭・恵雲院(えうんいん)の地だったという。(『蔭涼軒日録』) 1466年、義政は、東山恵雲院付近に山村造営の計画を立てた。美濃に材木を求める。 応仁・文明の乱(1467-1477)により、義政の弟・義視が住した浄土寺は焼失している。 1473年、義政は長氏・義尚に将軍職を譲り、浄土寺跡に山荘建立の工事を始める。 1474年、常御殿(現在の方丈付近)が完成し、義政は移るという。 1475年、室町殿の会所、観音殿で遊宴が催される。(『実隆氏公記』) 1480年、岩倉、嵯峨の地に山荘建立の計画を建てる。(『大乗院寺社雑事記』) 1482年、浄土寺山麓の跡地(墓地)に、義政により東山山荘(東山殿)が営まれた。(『西園寺家記録』)。東山殿の名は、第103代・後土御門天皇により贈られた。(『後法興院記』)。山荘造営のための段銭、夫役を課す。 1483年、常御所が建立され、義政が洛北・長谷より移り住むともいう。(『御湯殿上日記』) 1485年、禅室西指庵、超然亭、浴室が建立される。「東求」を扁額名とすると定められる。(『蔭涼軒日録』) 1486年、義政の持仏堂として東求堂が建てられる。西指庵門が建てられた。 1487年、義政は東山殿観音殿造営に伴い参照のために鹿苑寺に参詣する。会所、泉殿が建てられ、作庭された。 1488年、船舎、竜背橋が完成する。 1489年、現在の観音殿(銀閣)が上棟される。(『蔭涼軒日録』) 1490年、義政は山荘で亡くなる。その没後、遺命により東山山荘(東山殿)を臨済宗相国寺派の禅寺に改める。持仏殿を仏殿とした。臨済宗の僧・夢窓国師を追請(勧請)開山とし、相国寺の宝処周財を迎えた。寺号は義政の院号・慈照院殿喜山道慶に因み慈照寺になる。(『蔭涼軒日録』)。以後、歴代は相国寺より入寺した。 1491年、慈照院は慈照寺と改名され、東求堂が本堂とされた。 1494年、近衛政家は慈照寺を訪れる。 1547年、兵火により焼失したともいう。 1550年、旧5月、先例に反して12代将軍・足利義春の葬儀が営まれる。天文の兵火、15代将軍・義昭と武将・三好長慶軍との北白川攻防戦により、銀閣と東求堂のほかはすべて焼失する。義政遺愛の名宝なども失われる。庭園も荒廃した。 1552年、庭石をほかへ移したという。 1558年、13代将軍・足利義輝と長慶の如意岳東山山麓、勝軍山城での戦により、常御所、会所などの大半を焼失した。 また、1561年までの間に、中尾城、瓜生山城の攻防戦により失われたともいう。 1569年、織田信長は庭石をほかへ移したという。 1570年、東求堂、観音殿のみが残されていたという。(『多聞院日記』) 安土・桃山時代、1585年、羽柴秀吉の朱印を得て 寺領35石となる。(『本光国師日記』)。以後、前太政大臣・近衛前久の邸宅になり住居する。 江戸時代、1612年、前久没後、相国寺末寺に戻る。(『本光国師日記』) 1614年、徳川家康より伏見深草で35石の寺領を給するという朱印状を得る。 1615年、檀越・宮城丹波守豊盛による建物と庭園の大改修が行なわれ、現在の寺観に整えられた。 元和-寛永期(1615-1644)、修復が続けられる。 1639年、豊盛の孫・豊嗣により、客殿、玄関、庫裏、門が新造され、銀閣が修復された。 1658年、「銀閣寺」という呼称の初例になる。(『洛陽名所集』) 1738年、総門、庫裏、東求堂などの修理がおこなわれる。(元文三年「修理願書」) 1742年、東求堂の修復が行われる。 1802年、滝沢馬琴は金閣寺、銀閣寺の拝観料が銀1-10人までは2匁(もんめ)と記し、すでに観光寺院だったことを物語る。(『羇旅漫録』) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により荒廃する。 1897年、16世・祥州元禎が入寺し、以後、復興された。 1913年、銀閣の解体修理が行われる。 1931年、漱鮮亭跡の石組、泉跡などが発掘された。 現代、1951年、東求堂、観音堂が国宝指定になる。 1965年、東求堂(持仏堂)の解体修理が行われ、檜皮葺になる。 1993年、境内北側斜面の発掘調査が行われ、石垣が発見された。 1994年、「古都京都の文化財」17の資産(社寺城)の一つとして、世界文化遺産に登録された。 1998年以来、寺の緩衝地帯(バッファーゾーン)の一部である東山・半鐘山で宅地開発問題が起きた。 2006年、宅地開発問題で京都地裁での和解が成立し、山の形を残し、周辺を緑地公園とするなどの縮小案により、東山の景観は護られた。 2007年、境内北側斜面の発掘調査が行われ、石垣が発見された。学術調査により、当初より銀閣に銀箔が貼られていなかったことが判明する。 ◆明求 平安時代中期-後期の天台宗の僧・明救(みょうぐ/みょうく、946-1020)。男性。浄土寺の座主。父・第60代・醍醐天皇皇子・有明(ありあきら)親王の王子、母・左大臣・藤原仲平の娘。幼くして比叡山の天台座主・延昌(えんしょう)僧正に師事し、顕教・密教を学ぶ。延暦寺阿闍梨になる。慈照寺近く浄土寺に住し、浄土寺座主と称された。同寺に楽音院に阿闍梨3人を置く。998年、藤原道長の病の修善、1002年、道長室源倫子の仁和寺大般若経供養奉仕、1004年、僧綱職を辞職し弟子の如源に譲った。1008年、中宮・藤原彰子の御産祈祷を行う。1010年、修法の功により権大僧都になった。1013年、道長の法性寺五壇修法奉仕、1013年、第67代・三条天皇の眼病平癒を内裏で祈願し、権僧正に任じられる。1019年、25世・天台座主、僧正になる。75歳。 ◆足利 義政 室町時代中期-後期の室町幕府8代将軍・足利 義政(あしかが-よしまさ、1436-1490)。男性。幼名は三寅、三春、初名は義成、法号は慈照院、東山殿。京都の生まれ。父・6代・足利義教(よしのり)、母・日野重光の娘・重子(しげこ)の次男。7代将軍・義勝の同母弟。1441年、嘉吉の乱で父・義教が暗殺され、1443年、兄・義勝も夭死し、9歳で家督を継ぐ。以後、擁立した宿老の細川持賢、畠山持国、山名持豊らが政治の中心になる。1446年、第102代・後花園天皇から義成と命名され、従五位上に叙任された。1448年、後左馬頭、1449年、元服し、14歳で室町幕府8代将軍に就いた。参議・左中将を兼ねる。1453年、義政と改名した。1455年、正室になった日野富子との間に嫡子はなかった。1459年以後、寛正の大飢饉が起こる。1460年、左大臣になる。1461年、梅津山荘の建築を行う。1464年、准后宣下を受けた。弟・義視(よしみ、義尋)を後継者にした。1465年、実子・義尚の誕生により、将軍職を巡る抗争になる。富子は山名宗全と結び義視の排斥に動く。義政側の山名宗全と、義視側についた細川勝元、さらに管領家の斯波、畠山氏、諸大名を巻き込んだ応仁・文明の乱(1467-1477)になる。1473年、義政は8歳の子・義尚に譲り隠棲した。以後、実権は富子が握る。1483年、京都東山の山荘に銀閣を造り移り住む。1485年、出家し、喜山道慶と名乗る。最晩年、銀閣寺の造営に固執した。1489年、後継者・義尚は24歳で早逝する。義政は一時、政務に復帰した。1490年、急逝した。55歳。 幕府の財政難、飢饉疫病の蔓延、土一揆の頻発もあり、在職中13回も徳政令を発布した。東山に山荘を造営し銀閣寺(慈照寺)、東求堂を建てた。学問、芸術、和歌などに優れ、猿楽・茶の湯・絵画を好む。音阿弥、善阿弥、小栗宗湛、相阿弥らを育て、東山文化を形成した。死の直前まで、観音殿の内装について指示を出したという。その完成を見ることはなかった。義政の歌「何事も夢まぼろしと思ひ知る身にはうれひも悦びもなし」。 ◆足利 義視 室町時代中期-後期の武将・足利 義視(あしかが-よしみ、1439-1491)。男性。今出川殿、初名は義躬(よしみ)、法名は義尋、法号は大智院。京都・室町第の生まれ。父・6代将軍・足利義教の10男、8代将軍・義政の弟。1443年、浄土寺に入室させられ義尋と称した。浄土寺門跡を継ぐ。兄の妻・日野富子は男子に恵まれず、1464年、義政の後継に指定され、還俗して義視と改名した。従五位下左馬頭に叙された。1465年、参議・左中将、権大納言に進む。富子に義尚が生まれ、富子は山名持豊(宗全)と組み、義視を排した将軍家跡目争いが起こる。1466年、相国寺・鹿苑院蔭涼軒主・季瓊真蘂(きけい-しんずい)、政所執事・伊勢貞親による義視暗殺計画が露呈し、義視は細川勝元邸に逃れた。真蘂らは近江に逃亡する。(文正の政変)。政変後、1467年、細川氏は義視、山名氏は義尚を奉じて対陣した。義視は戦いを望まず、北畠氏を頼り伊勢に逃れる。帰京した義視は、再び義政と不和になり比叡山に登る。持豊は義視を自軍に迎えた。山名軍は義視、細川軍は義政・義尚を奉じ、応仁・文明の乱(1467-1477)が起こる。義視は初め東軍に付き伊勢に逃れ、持豊らにより西軍に転じ将軍格になる。乱後、義政と和睦した。1473年、勝元、持豊らの没後、土岐成頼を頼り美濃茜部に寓居した。1489年、義尚、1490年、義政の没後、義視嫡男・義材(義稙)が将軍職継嗣に指定されその後見になる。義材任官により准后の宣を受けた。1491年、三条通玄寺に入り亡くなる。正二位、権大納言。53歳。 ◆宝処 周財 室町時代の僧・宝処 周財(ほうしょ-しゅうざい、?-? )。詳細不明。男性。父・武将・畠山将監、義政の甥、相国寺第1世住持。 ◆横川 景三 室町時代中期-後期の臨済宗の僧・横川 景三(おうせん-けいさん、1429-1493)。男性。横川は道号、景三は法諱、別号は小補、補庵、金華、万年村僧。播磨(兵庫県)の生まれ。4歳で、相国寺・常徳院の英叟に師事した。1441年、安国寺の竜淵本珠に参じ、曇仲道芳の33忌に曇仲の法を嗣ぐ。応仁・文明の乱(1467-1477)で、近江・慈雲寺、永源寺・竜門庵に避難した。1472年、相国寺・小補軒に住した。1478年、等持寺、8代将軍・足利義政に招かれ、1478年、相国寺79世、1487年、南禅寺239世住持になる。1492年、鹿苑院塔主・僧録司に就任した。『補庵京華 (けいか) 集』 13巻 、詩文集『東遊集』など。小補軒で亡くなる。65歳。 鹿苑院僧録司を務め、足利義政の側近になり外交・文芸顧問になる。建設中の東山山荘に度々招かれた。後期五山文学、東山文化を支えた。漢詩文に優れ、識蘆庵の歌人・小倉実澄、野洲の永原吉重らと親交した。 ◆善阿弥 南北朝時代-室町時代後期の庭師・善阿弥(ぜんあみ、1386-1482)。詳細不明。男性。山水河原者であり、造庭の名手とされた。同朋衆として、8代将軍・足利義政の寵愛を受けた。子・次郎三郎、孫・又四郎とともに慈照寺銀閣・東山殿、相国寺・蔭涼軒、興福寺・大乗院、花の御所などの作庭などを手掛けた。97歳。 相国寺の『鹿苑日録』に「河原者善阿弥」「為山植樹排石天下第一」として登場する。 ◆能阿弥 室町時代中期-後期の画家・連歌師・茶人・能阿弥(のうあみ、1397-1471)。男性。姓は中尾、名は真能(しんのう) 、号は秀峰、(春)鴎斎、通称は能阿弥。父・金阿弥/毎阿弥、子・芸阿弥、孫・相阿弥。将軍・足利義教・義政の同朋衆として幕府所蔵の書画骨董管理、唐物(からもの)鑑定にあたる。作品に水墨画「白衣観音図」、座敷飾の秘伝書編纂『君台観左右帳記(くんだいかんそうちょうき)』、私歌集『集百句之連歌』。75歳。 阿弥派の祖で、絵画の三阿弥(阿弥派、子・芸阿弥、孫・相阿弥)の一人。表具師、工芸品鑑定、座敷飾、連歌師(七賢の一人、北野連歌会所奉行)、周文を師として水墨画、編纂者、立花、香道、東山流茶道の祖、作庭でも知られた。 ◆狩野 元信 室町時代後期の画家・狩野 元信(かのう-もとのぶ、1476-1559)。男性。幼名は四郎二郎、法名は永仙。大炊助(おおいのすけ)と称した。後に「古法眼」と呼ばれた。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野派始祖・正信の長男/次男。土佐光信の娘を妻にしたともいう。子・祐雪(ゆうせつ)、松栄(直信)、秀頼?、孫・真笑(しんしょう)ともいう。父の跡を継ぎ幕府の御用絵師になった。1486年、足利義政に仕え、その後も足利義澄・義稙・義晴に用いられた。永正年間(1504-1521)、父に代わり活躍した。1507年、「細川澄元像」、1513年、細川高国の命により「鞍馬寺縁起絵巻」を制作する。同年頃、大徳寺大仙院客殿障壁画「四季花鳥図屏風」(真体)を一門・相阿弥とともに制作した。構成・手法は、後の安土・桃山時代の花鳥図障壁画の原型になる。1535年、内裏に水墨の屏風を納める。1539年-1553年、石山本願寺(大坂本願寺)障壁画、1541年、大内義隆(よしたか)より明に贈る金屏風・金扇の注文を受けた。1543年、妙心寺霊雲院蔵旧方丈障壁画「山水花鳥図」(行体)は、元信自身が手がけた。1546年、記録所の障子絵を描く。83歳。 狩野家2代目。大炊助と称し、越前守・法眼になる。父・正信の画風を発展させ、宋・元・明画・漢画・阿弥派の水墨画に土佐派の技法を折衷した。狩野派の筆法による真・行・草の三画体を考案する。狩野派の基礎を築く。工房を組織し、多数の門人を率いた分業による制作を確立した。障壁画・屏風絵巻・絵馬・扇面画など多方面で制作する。武家・宮廷・寺院・堺町衆まで幅広い層の支持を得る。ほか代表作に、「禅宗祖師図」、「瀟湘(しょうしょう)八景図」(妙心寺東海庵)、大和絵手法の「清凉寺縁起絵巻」(清凉寺)、「禅宗祖師図」、「神馬図扁額」 (室津賀茂神社)、「琴棋書画図屏風」などがある。 ◆与謝 蕪村 江戸時代中期の俳人・画家の与謝 蕪村(よさ-ぶそん、1716-1784)。男性。姓は谷口、後に与謝、俳号を宰鳥・宰鳥夜半亭、画号は四明・朝滄など。摂津国(大阪府・兵庫県)の生まれ。1737年、江戸の早野巴人(はじん)に師事し俳諧を学ぶ。1742年、関東遊歴、憧れの松尾芭蕉の足跡を辿り、東北地方をまわった。1751年、京都に上る。1754年、丹後与謝、讃岐などを旅し、1757年、京都に戻る。42歳の頃、京都の四条烏丸付近に住み、与謝を名乗った。1771年、尾張国の下郷学海の依頼により、池野大雅との合作「十便十宜帳」を描く。1779年、「奥の細道屏風図」を描く。 江戸俳諧の中興の祖、俳画の創始者。一乗寺あたりに吟行に訪れていた。67歳。 ◆池 大雅 江戸時代中期の文人画家・池 大雅(いけの-たいが/ いけ-たいが、1723-1776)。男性。名は無名、字は公敏・貸成、別号に烏滸釣叟など。京都の生まれ。父・京都銀座役人中村氏手代。4歳で父を亡くし、7歳の時、萬福寺で書を披露し「神童」といわれる。 1737年、15歳で扇屋の袖亀堂(二条樋口町)を開く。16歳で彫印店を開き篆刻をした。文人画家・柳沢淇園に指墨画を学ぶ。20歳で聖護院門前に移る。1748年、富士山を踏破、1749年、白山、立山、1750年、紀州の祇園南海を知る。30歳頃に画家・玉瀾(町)と結婚し、知恩院袋町、祇園真葛原に住した。 中国南宋画を学び、琳派、西洋画も取り入れ、文人画(南画)大成者のひとりになる。中国の故事、名所、日本の風景などを描いた。書家、俳人としても知られる。作品は40歳代に描いた「黄檗山萬福寺東方丈障壁画」30数面、与謝蕪村と共作した「十便十宜図」(1771)など。浄光寺に葬られた。54歳。 ◆仏像・木像 ◈方丈に秘仏の本尊「宝冠釈迦如来坐像」が安置されている。南北朝時代作という。高く結いあげた髻(もとどり)に宝冠を被り定印を結ぶ。2尺(60cm)の坐像で、鳴滝三宝院の僧・日護の作という。当初は盛上げ彩色が施されていたという。檜材、寄木造、玉眼嵌入。 ◈脇に、「達磨大師坐像」(55.8㎝)を安置する。口には歯が見えている。江戸時代作になる。朱に彩色の衣、頭に法衣を被る。その下前に彩色の開山・「夢窓国師像」がある。 ◈東求堂は、かつて足利義政の持仏堂であり、阿弥陀三尊像を安置していた。現在は、仏間須弥壇厨子内に、室町時代の秘仏「阿弥陀如来立像」(65㎝)を安置する。与願施無畏の来迎印を結ぶ。衣文は截金彩色。舟形光背。快慶の安阿弥様式。かつては、阿弥陀三尊像、障子に狩野正信筆「十僧図」が描かれていたという。 ◈東求堂仏間の西に、室町時代作の「足利義政像」(118㎝)がある。法衣姿であり、等身大の結跏趺坐、禅定印を結ぶ。没後間もなく造立されたとみられ、室町時代後期、1485年に出家した頃の姿を写実的に表している。木造、寄木造、彩色、玉眼嵌入。その北に位牌棚がある。 ◈銀閣初層の心空殿、奥の間の須弥檀、唐破風厨子内に室町時代初期作の「地蔵菩薩坐像」、「千体地蔵菩薩立像」を安置する。 ◈銀閣上層の潮音閣の須弥壇に、室町時代の秘仏「観音菩薩坐像」(54㎝)を安置する。憂いある表情に結跏趺坐、定印を結ぶ。なお、後補の光背の背後に木造洞窟(岩屋)が付き、洞中観音ともいう。岩洞は建仁寺より移されたともいう。岩屋観音像ともいわれる。台座も後補になる。 ◆慈照寺・慈照院 現在の山号の慈照寺に至る経緯がある。 8代将軍・足利義政は、遺言として、東山殿を寺院に改めること、弟・義視の子を入寺させることにした。また、3代将軍・義満以後、将軍家は相国寺の塔頭の一つを菩提所にする慣わしだった。義政の院号は「慈照院」と生前に決められ、塔頭を慈照院に、東山殿を慈照寺に改める必要があった。 室町時代後期、1490年、義政が亡くなると、相国寺塔頭・大智院が、大智院は由緒ある院号として、慈照院に改めることを拒んだ。やむなく、大智院には義政の遺骨のみが安置された。このため、東山殿を「慈照院」に改め、東求堂が仏殿とされる。大智院主・宝処周在が東山の慈照院の初代住持に任じられた。 1491年、義視が亡くなり、遺骨は相国寺塔頭・大徳院に安置される。大智院が義視の菩提所になる。大徳院を慈照院に改めた上で、義政の菩提所にした。その後、東山殿の慈照院が慈照寺に改められた。 ◆東山文化 東山文化の舞台になった東求堂内の書斎屋「同仁斎(どうじんさい)」は、横川景三が韓愈の『原人』中の、「聖人視而同仁斎」(聖人は人によって区別することなく、平等に仁愛を施すの意)から名付けられた。現存する最古の書院造になっており、四畳半茶室の原型と伝えられている。 義政は、諸芸の達人を身分の分け隔てなく東求堂に集めたという。特に、同朋衆と呼ばれた画家、茶人、連歌師でもあった能阿弥とその子・芸阿弥、善阿弥などが集った。能阿弥は義教、義政に仕え、書画などの鑑定、管理、東山御物の選定を行った。さらに、書院飾りも手がけた。孫の相阿弥も引き継いでいる。 なお、座敷に飾る道具類の手引書『君台観左右帳記(くんだいかんそうちょうき)』は、能阿弥、相阿弥により編集された。中国の画人を上中下で評価し、座敷飾り、器物の扱いなどを記す。 これらの東山文化とは、禅そのものではなく、禅趣味に連なる美意識との見方もある。 ◆銀閣寺建立の経緯 足利義政は、室町時代中期、1465年、伊勢貞親に命じ、鹿ヶ谷に山荘の予定地を検じさせた。南禅寺塔頭・恵雲院の地だったという。1466年、義政は、恵雲院付近に山村造営の計画を立てる。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により、義政の弟・義視(義尋)が住した浄土寺は焼失している。義政は将軍職の後継に義視を予定し、浄土寺の跡地に山荘を造営する目論見だった。1473年、義政の妻・日野富子が嫡子の義尚(9代将軍)を産んだことから、弟・義視の後継は取り消しになる。以後、義政は山荘経営にのめり込む。1482年、浄土寺山麓の跡地(墓地)に、東山山荘(東山殿)が営まれた。 義政は造営にあたり資金調達のために、諸国荘園、守護から税を徴収しようとした。だが戦乱、1460年の寛正の大飢饉後の社会混乱から拒否される。そのため、大名、寺社、農民に「御山荘御要脚」「要脚段銭(たんせん)」「御普請料」などの税を強引に課した。本来は御所造営に充てられるべきものだった。また、分一徳政令と分一徳政禁制を交互に使い、債権者、債務者の双方より分一銭を徴収した。関所は廃止し、新たに京都七口に関銭を課した。 義政は、山城国内の荘園領主に、費用のみならず人夫を毎年課した。社会の混乱、重税などに対し、1485年に山城国一揆が起きる。それでも、山荘の造営が中止されることはなかった。また、義政は、造営に際して、京都・奈良などの大乗院、長谷寺、東寺、等持院などから資材、名石や庭木を持ち出し、庭を整えたといわれている。このため、義政没後、もとの持ち主がこれらを取り返した。後世、織田信長は、室町時代後期、1569年の二条城造営に際し、当寺から九山八海石を移したという。 ◆創建時の建築 山荘の建設は、室町時代後期、1482年-1490年の8年間続けられた。その後、度重なる戦災過、改修などにより、創建当初の建物の面影は失われた。いまは観音殿(銀閣)、東求堂のみに残されている。現存しない建物としては、足利義政の居所だった常御所、対面所の会所、西指庵などがある。 建物は、義政の祖父・義満の残した西芳寺の徹底した模倣が行なわれた。義政の持仏堂とされる「東求堂(とうぐどう/とうぐうどう)」は、西芳寺の「西来寺(さいらいどう)」、「観音殿(潮音閣、心空殿)」は「瑠璃殿(観音殿、舎利殿)」、「西指庵(せいしあん、禅室)」は「指東庵」、「泉殿(弄清亭[ ろうせいてい] )」は「潭北亭」、かつてあった「超然亭(ちょうねんてい、山上亭)」は「縮遠亭」、「太玄関」は「向上関」、「夜泊船」は「合同船」、「龍背橋」は「遙月橋」、「釣秋亭(ちょうしゅうてい)」は「湘南亭」に倣い、命名されたといわれている。建築資材は、奈良初瀬山の檜材による。 ◆東求堂 「東求(とうぐ)堂」(国宝)は、本堂の東にある。室町時代後期、1486年に建立された。最古の書院造になる。東求堂の名は、相国寺住持・横川景三の撰による。「東方の人、念仏して西方に生ずるを求む」(『六祖壇経』慧能)に因む。義政の西方極楽浄土の願いが込められている。東求堂は西芳寺西求寺に対応している。創建当時は、現在位置より南方(北東とも)に建てられていたと推定されている。 4室あり、南西に方2間「仏間(4坪板間)」、東に「四畳間(脇の間)」、北西に「六畳間(控室)」、東に「同仁斎」(4畳半)がある。周囲に縁が付く。正面左は桟唐戸の「仏間」で、内に須弥壇が造られている。南東に舞良戸、一本引明障子の四畳間。北面東に舞良戸。仏間の南面に拭板敷(ぬぐいいたじき)、折上小組格天井になる。柱間は6.5尺(1.97m)。大面取の細い角柱。鴨居上に内法長押、小壁は白塗、天井廻縁下に長押を廻し猿頬の竿縁。妻飾に木連格子に梅鉢懸魚、軒に二重の疎垂木、舟肘木。柱は角柱、舟肘木で桁受け、疎垂木。正面南に両開きの桟唐戸、両脇に連子窓が開けられている。ほかは舞良戸。掲げられている扁額「東求堂」は、江戸時代中期、1767年作、足利義政筆の字を彫り、複製になる。桁行22尺8寸、梁間22尺8寸、棟高22尺、軒高11尺1寸。一重、入母屋造、三間半四方、檜皮葺。 西の縁凹所に付けられた西向床(さいこうしょう)という腰掛は、現代、1964年に復元された。扁額「隔簾(かんれん)」は、相国寺派5代管長・大津櫪堂(れきどう)の揮毫による。『蔭凉軒日録』中の「床間」(板の間の意味という)とみられる。 ◆同仁斎 東山文化の舞台になった「同仁斎(どうじんさい)」(国宝)は、中唐の韓愈『原人』の一節、「聖人視而同仁斎」(聖人は人によって区別することがなく、平等に仁愛を施すの意)から名づけられた。 現存する最古の書院造になる。また、四畳半の草庵茶室、書院造の源流、四畳半間取りの原形になったともいう。室町時代の小さな書院の遺構とされ、ほかに妙心寺・霊雲院がある。東求堂は、創建当時、現在位置より南方(北東とも)池泉畔に建てられていたと推定されている。義政は、この室で、書斎、文物の飾り座敷として使い、名画名物の観賞、同朋衆により東山御物の選考などをさせていた。 解体修理により、天井から「ゐろりの間」の墨書が見つかり、この部屋で点茶が行われていたとみられている。当初、仏間に、阿弥陀三尊が安置され、襖絵「十僧図」があった。北側の付書院(1間)裏に「同仁斎」の扁額(江戸時代の複製)が掛けられ、付書院1間(腰高の堅繁桟戸4枚、引違欄間障子、外部に揚蔀戸)、違棚(上に平棚、中に違棚、下に地袋)が造られている。これらは、現存最古の書院造座敷飾りになる。西に襖(1間半4枚、3本溝)、南の西より半間に張付(墨絵山水)、脇間との取合に襖(1間引違、2本筋)、東に舞良戸4枚(外部は横繁桟、内部は張付)、明障子2枚(3本溝)。 北西に舞良戸の「六畳間」がある。部屋間の間仕切りは引違の襖障子になっている。 ◆観音殿(銀閣) 「観音殿(銀閣)」は、室町時代後期、1489年に上棟された。江戸時代中期より「銀閣」と呼ばれたという。(『山州名跡志』)。西芳寺の瑠璃殿に倣った。また金閣の二層・三層を参考にしたともいう。義政が晩年に建てた東山山荘であり、死後に菩提を弔うための寺とした。下層は心空殿(しんくうでん)という書院造、上層は潮音閣という仏殿風からなる。建物の位置は創建時と変わっていない。頂上に露盤があり、金銅製の鳳凰が棟飾になっている。東を向き、観音菩薩を守護する。なお、銀箔は一度も施されなかった。柱間は6.5尺(1.97m)。4間3間、重層宝形造、杮(こけら)葺。 下層は「心空殿(しんくうでん)」と呼ばれ、東を正面とする。六畳仏間の拭き板敷、吹寄格天井。北に六畳間があり、北西に階段がある。東側正面にのみ吹放しの縁、広縁があり、引違の腰高障子、杉戸、書院造。 上層が「聴音閣(ちょうおんかく)」と呼ばれ、16畳板敷の禅式仏殿(禅宗式仏間)であり、南を正面としている。部屋の西中央に須弥壇に観音像を安置する。内外に黒漆塗り。縁と組高欄が付く。南と北に桟唐戸、南面に戸の両側に花頭窓が開く。東西面板壁には3つの花頭窓がある。方三間。なお、2010年に終わった修復工事により、創建時には、軒周りに帯状模様、花柄の極彩色などが施されていたことが判明した。 ◆建築 総門、中門、庫裡、本堂、東求堂、弄清亭、銀閣、護国廟、宝蔵などが建つ。 ◈「総門」は、江戸時代後期、1800年に建立された。切妻造、薬医門、本瓦葺。 総門にいたる「蟹真黒(かにまぐろ)の石畳」は、緩やかな上り坂になっている。石は八瀬真黒石、チャートの頁岩の変成岩(ホルンヘルス)で一部に桜石も入っているという。 ◈「中門(ちゅうもん)」は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)に建立された。2004年に改築された。薬医門、杮(こけら)葺。 ◈「唐門」は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)に建立された。方丈玄関であり唐破風の門になる。花頭窓が開けられ、庭園を見ることができる。向唐門、唐破風屋根。 ◈「本堂(方丈)」(京都市指定文化財)は、江戸時代前期、元和・寛永年間(1615-1644)/1624年に建立された。宮城豊嗣による。西に玄関、六間取方丈様式による。南の中央、室中正面に扁額「東山水上行」が掛る。西の間、東の間、上間などがある。与謝蕪村、池大雅の襖絵(複製)で飾られている。南西に付玄関。外周に舞良戸の板戸。前面1間通りを柱間吹き放しの広縁、西端に玄関廊。桁行15m、梁行10m、7間半5間。入母屋造、杮(こけら)葺。 ◈「弄清亭(ろうせいてい)」は、東求堂北にある。近代、1895年に香座敷として再建された。本堂とは渡廊下で繋がる。かつて、泉殿と呼ばれ義政の聞香(もんこう)の間として使われた。東山殿内の12の御殿の一つであり、香道志野流の志野が建てたという。10畳の座敷、次の間がある。義政の命日(1月7日)に茶人が集い献茶が行われている。 ◈「書院」は現代、1993年に建てられた。江戸時代後期、1854年、安政年間(1854-1860)に建てられた旧庫裏の茶室「集芳軒」を移築した。 ◈「庫裡」は、江戸時代後期、1837年/天保年間(1830-1844)に建てられた。 ◆茶室 本堂の西に茶室「集芳軒」がある。江戸時代後期、1854年頃/安政年間(1854-1860)に建てられたという。官休庵流「半宝庵」の写しになる。 四畳桝床、中柱、台目切、次の間は台目三畳になる。欄間に独楽紋様が施されている。躙口は板戸二枚引違。 ◆庭園 庭園は、北、東、南の三方を山に囲まれている。上下二段に大別され、上段は枯山水庭園の漱蘇亭(そうせんてい)跡の庭園、下段は錦鏡池(きんきょうち)を中心にした池泉回遊式庭園になっており、庭園の発祥になったという。四方正面の庭ともいわれ、どの角度からも観賞もできる。 作庭は、義政が重用していた山水(せんずい)河原者・善阿弥の子・小四郎、孫の又三郎、配下の彦三郎、左近四郎などによるともみられている。 庭園には、義政の浄土信仰、蓬莱神仙思想が表現されているという。横川景三、義政が好んだ西芳寺(苔寺)を手本に作庭された。義政は、西芳寺に20回近く遊覧した。上下二段の庭の構成、建物の配置も倣う。当初、西芳寺は女人禁制になっており、義政の母に庭を見せることができなかった。義政は銀閣寺を造営して果たしたともいう。また、天龍寺庭園も参照したともいう。 庭は時代により徐々に変化した。創建当初の庭園の面影は、一部のみに残されている。創建時、境内の地表面は現在よりも1mほど下にあった。また、園池は現在より広かったとみられている。 石材は、小川御所、室町殿跡、仙洞御所跡、また武将、公家、寺院から石材、樹木が調達された。仙洞御所、等持院より松が引かれたという。(『大乗院寺社雑事記』『蔭涼軒日録』) ◈「上段の庭」は、境内の東の斜面にある。枯山水式庭園になる。近代、1931年に、山水河原者・相阿弥の作庭による「漱蘇亭(そうせんてい)」跡の石組、泉跡などが発掘された。江戸時代末期に山崩れにより埋没していた。石組は自然の露岩を利用している。室町時代の面影を残し、義政が全国の大名に命じて名石も献納させている。西芳寺石組の「洪隠山」、「龍渕(淵)水」を意識し類似している。「相君泉(そうくんせん)」といわれ、東山殿の遺構の一つになる。茶庭の原形になったとされる。 上段の山に設けられた展望所付近に、山頂亭の「超然亭」が建てられていた。西芳寺の縮遠亭に倣っている。ここより、京都市内の市街地を一望することができる。 ◈「下段の庭」は、池泉回遊式庭園になる。中央に錦鏡池(きんきょうち)が配置されている。池泉は東西2つあり、西に「仙人洲」、東に「白鶴島(はっかくとう)」が造られ、それぞれ「迎仙橋」、「仙桂橋(せんけいきょう)(東)」・「仙袖橋(せんしゅうきょう)(西)」が架けられている。この付近の石組が最も古い。 白鶴島は、北の東求堂側から観ると、中央に「三尊石」に組まれている。さらに、石組は鶴の頭部に当たり、東西に架かる2つの青石の石橋は、鶴の両翼を表すという。小さな前石が2個ある。また、反対の南側の臥雲橋側からは、中島は首をたたみ、翼を休めた鶴の姿になるという。この場合には、白鶴島の右端、仙桂石の傍に立った石が鶴首石、中央の平石が羽石、島の左端に尾がある。 ほかの石橋は、西から「分界橋(北斗石)」、「龍背橋」、東に「臥雲橋」、南の「濯錦橋(たっきんきょう)には、両脇に「橋挟石」が立てられている。宮城丹波による改修の際の物ともいう。これらの名石による7橋が配され、石橋の庭にもなっている。さらに、池には、西より「北斗石(分界橋)」、「浮石」、守護大名・大内政弘寄進による「大内石」、「坐禅石」などが据えられ、当初は池に蓮が植えられていた。 大内石を寄進した大内政弘(1446-1495)は、大内氏第14代当主であり、義政に献上した。なお、祖父・大内義弘(1356-1400)は、室町時代前期、1397年、足利義満の北山第(金閣寺)造営の際に、義満が諸大名に人数の供出を求めたことに対し、諸大名の中で唯一拒否した。「武士は弓矢をもって奉公する」との理由による。だが、義満の不評を買い、後に挙兵し討たれている。 庭は東山から昇る月の観月が意識されている。正面の山は義政により、「月待山(つきまちやま)」と名づけられた。釣秋亭、漱鮮亭からも月を愛でた。 江戸時代前期、1615年に宮城丹波守豊盛、引き続き、1639年にその孫・豊嗣は建物も庭園も大幅に改修した。この時、月を意識した現在の白川砂の「銀沙灘(ぎんさだん)」、「向月台(こうげつだい)」、「仙草壇」、「銀閣寺垣」が造られた。白川砂(花崗岩質砂)は、白く輝き反射率が高い。銀沙灘は月光を反射させた。 銀沙灘は、高さ35-40㎝あり、砂紋は波(中国・西湖の波紋)を表す。この付近にはかつて、会所が建てられていたという。 向月台(盛砂)は、底部直径320㎝/ 300㎝、頂上部直径1.2m、高さ180㎝/ 165㎝/ 155㎝、頂部120cm、傾斜角55度ある。借景は月待山、背後には五山送り火が行なわれる大文字山、如意が岳になる。向月台付近に、かつて東求堂が建てられていたという。 向月台は、銀閣の上からの眺めを考慮して造られたという。また、中国西湖の風景を模して、向月台の上に坐して月が昇るのを待った。富士山を表したともいう。なお、借景としての月待山と、銀沙灘・向月台の描く曲線とは呼応する。これら砂の造型は、江戸時代後期に成立した。当時は、池泉が白い流砂により埋められ、これらの砂を掻い出して造られたともいう。その様は「梵字一新 新奇観る可し」(『鹿苑日録』)と記された。 なお、向月台の文献初出は『都名所図会』(1780)という。向月台は江戸時代当初より次第に高くなり、形状も御椀様から富士山様に変化した。頂部は平らではなく凹んでいる。これは、銀閣の上から眺めるための工夫ともいう。 現在、使用されている砂の総量は10tともいわれている。庭園は、近代、1887年にも改修された。向月台の手入れは月に1、2回程度行われている。作業は4人で行い、まず表面の砂を2cmほど削る。白川水と砂を混ぜたものをコテで塗り、叩いて固めていく。 向月台西に、長形の花壇「仙草檀」が南北に造られている。室町時代から「花段」としてあり、中国渡来の貴重種の牡丹を植えて愛でたという。 「洗月泉」という小滝があり、水は錦鏡池に流れている。岩盤はチャートのホルンヘルスによる。 庭には多くの苔がある。スギゴケ、オオスギゴケ、ヤマゴケ、ススキゴケ、ホウライスギゴケ、ミヤマスギゴケなどが見られる。 ◆手水鉢 方丈から持仏堂に至る廊下の途中に、「銀閣寺形手水鉢(袈裟型手水鉢)」がある。江戸時代作。自然石の上に椀形で持ち上げている。上面の水溜は円、側面は方形で網目意匠(市松模様)は4面それぞれが異なる。創建当初から据えられており、千利休(1522-1591)も写しを造ったという。花崗岩製、高さは81㎝。 ◆銀閣寺垣 生垣「銀閣寺垣」は、総門から中門の間にある。長さは50mあり、直線的な「真」を表す。西側は、生垣が二段になっている。ヤブツバキ、カシ、クチナシ、ササンカなどの混垣による。本来は、寺院の防御的な意味もあったと見られている。 石垣の上に竹垣「銀閣寺垣」が組まれている。建仁寺垣の変形であり、低い建仁寺垣であり遮蔽垣になる。押縁(おしふち)を3本にしている。高さ90㎝。 ◆お茶の井 東山から湧水する「お茶の井(相君泉、そうくんせん)」は、足利義政の茶の湯に使われた。石組には座禅石がなく、自然の岩盤を利用して滝組に見せている。西芳寺の龍淵水に似せているが、禅の井泉石組ではなく、あくまでも茶の湯の泉であり、後の蹲踞のもとになったという。 良質の湧水は、現在も茶会の際に用いられている。なお、この付近に、禅堂の西指庵があったという。これは、西芳寺の指東庵を意識している。 ◆障壁画 ◈本堂西の間、江戸時代の与謝蕪村(1716-1763)筆の下官の間の紙本墨画「棕櫚(しゅろ)に叭叭鳥図」12面(各173×92.2㎝)がある。「異時同図」の技法により、東から北、西へ鳥が飛び立つ様を動画のように連続して描いた。 ◈ほかに室中の「飲中八仙図」は、酒に酔う仙人を介抱する童子の様を描く。上官奥の間に「山水人物図」がある。江戸時代中期、明和年間(1764-1772)の作という。 ◈上官の間、池大雅(1723-1776)筆の「琴棋(きんき)書画図」(1760頃)は、文人の嗜む琴、棋、書、画が題材になっている。 ◈書院大広間に、富岡鉄斎(1836-1924)筆の「大江捕魚図」(1900)。泉殿に現代の奥田元宗(1912-2003)筆の「流水無限」「薫園清韻」「湖畔秋耀」(1996)。 ◈東求堂には当初、狩野正信と相阿弥による「十僧図」があった。 ◆文化財 ◈室町時代の狩野元信(1476-1559)筆「商山四晧(しょうざんしこう)山水図」がある。中国の秦の時代に、乱世を避け陝西省の商山に4人の隠者が暮らした様を描いている。 ◈江戸時代の円山応挙(1733-1795)筆の「釈迦十六善神像」は、江戸時代中期、1786年に寄進したものという。応挙の仏画は珍しいという。釈迦如来、玄奘、十六善神像などが描かれている。大般若会で本尊として掲げられる。 ◈「唐物小丸壺茶入 附青貝盆」は、義政遺愛の東山御物のひとつ。南宋から元時代(12-13世紀)のもので、茶地色に正面は乳白色の釉薬。角盆は黒漆に青貝の螺鈿が施されている。 ◈水墨画「黒梅図」がある。 ◆東山水上行 本堂(方丈)に「東山水上行」の扁額が掛かる。「東山(とうざん)水上(すいじょう)を行く」(『雲門広録』)に因む。 一人の修行僧が、仏の悟りの境地とは何かと、中国の禅僧・雲門文堰(うんもん-ぶんえん、864-948)に問う。禅師は「東山水上を行く」と答えた。東山とは湖北省にある馮茂山の別名をいう。山は泰然として動かない象徴になる。その山が動き、川の水面を流れ行くとは、人の常識や分別を超えたところにこそ、真の悟りの境地はあると諭したという。 ◆石造物 門前に「銀閣寺開祖 将軍義政公御近習頭(中尾城矢倉殿采配)世継左衛門丞宗竹入道(殉死)拝領所」の石碑が立つ。 ◆送り火 「大文字の送り火」の起源については諸説ある。 足利義政の後継者の義尚(よしひさ、1465-1489)は、24歳で急逝した。新盆に義政は、その菩提を弔うために、家臣・芳賀掃部(ほうが かもん)に命じたともいう。禅僧・横川景三は、東求堂から如意ヶ岳の山面を望み、「大」の字形を定め白布により模った。その場所に火床を掘り、お盆の16日に松割木に点火し、義尚の精霊を送ったともいう。 室町時代後期、1490年、義政は亡くなる。義政は一度だけ送り火で追善したことになる。 ◆遺跡 現代、1993年、2007年の境内北側斜面の発掘調査により、15世紀後半の石垣、石組溝が発見された。長軸1mの花崗岩で、一部に矢穴も残されていた。石組の穴太衆(あのうしゅう)が工事を担っていた。 ◆華道・香道 木村雪山、足利義政、相阿弥により生まれた華道の無双(雙)真古流は、江戸時代、住持・天如周允により再興された。また、実際には、江戸時代中期、豊前に生まれた流儀の一つで、源流は義政の頃にあったという。 香道としては、室町時代、志野宗信(1442-1523)を始祖とする志野流がある。 ◆花 花壇「仙草壇」には、牡丹の花が開く。 ◆景観 現代、1998年以来、世界遺産である寺の緩衝地帯(バッファーゾーン)の一部である東山・半鐘山で宅地開発問題が起きた。 2006年、京都地裁で和解が成立し、山の形を残し、周辺を緑地公園とするなどの縮小案により、東山の景観は護られた。 ◆断層 大文字山西側の急傾斜の断層涯があり、麓に沿い南北走行の活断層は、「銀閣寺-南禅寺断層(鹿ヶ谷断層)」(長さ3km)と呼ばれている。 花折断層帯(右横ずれ断層)の南部に当たるという。ただ、付近は山地側が持ち上がる逆断層であり、運動形式は異なっている。 ◆映画 現代劇映画「暗夜行路」(監督・豊田四郎、1959年、東宝)の撮影が行われた。 時代劇映画「パッチギ!」(監督・井筒和幸、2004年、シネカノンなど)では、参道が高校生同士の乱闘シーンになった。 ◆アニメ ◈アニメーション『七人のナナ』(原作・監督・今川泰宏、制作・A・C・G・T、2002年1月-6月、全25話)の舞台になった。「鈴木ナナ」、「小野寺瞳」が登場する。 ◆年間行事 慈照院殿忌(1月7日)、特別拝観(3月初旬-5月初旬)、開山忌(5月21日)、八幡・弁天祭(7月中旬)、地蔵祭(8月24日)、特別拝観(10月下旬)。 坐禅会(第3月曜日3-11月18:30-、1-2月18:00-、8・2月は休会)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *建物内は撮影禁止、行事は日時内容変更・中止の可能性があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 11 銀閣寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『旧版 古寺巡礼京都 20 金閣寺 銀閣寺』、『日本の庭園美 3 慈照寺銀閣』、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『京都美術鑑賞入門』『京都・美のこころ』、『京都・世界遺産手帳 銀閣寺』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都の寺社505を歩く 上』、『国宝への旅 1』、『庭を読み解く』、『京都 古都の庭をめぐる』、『京都で建築に出会う』、『京の茶室 東山編』、『京都 四季の庭園』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都はじまり物語』、『意外と知らない京都』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都の歴史災害』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『週刊 日本の美をめぐる 29 与謝蕪村 池大雅と文人画』、『今月の寺』、『週刊 古寺を巡る 11 金閣寺・銀閣寺』、『週刊 日本庭園をゆく 4』、『週刊 日本庭園をゆく 2 金閣寺・龍安寺』、『週刊 京都を歩く 4』、『週刊 古寺名刹巡拝の旅 26 吉田山と白川』、『週刊 日本の美をめぐる 50 足利将軍と舶来趣味』、ウェブサイト「介護アンテナ」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

|

|